時間延遲應用于孤獨癥兒童干預的研究進展

張連源 張珍珍 劉春玲

【摘要】 時間延遲是在孤獨癥兒童教育和行為干預中被廣泛應用的循證實踐。通過梳理國外近十年運用時間延遲對孤獨癥兒童進行干預的實證研究,總結其在干預對象、實驗設計、干預目標、提示類型及強化、干預效果等方面的現狀和特征,并在此基礎上分析了影響干預效果的因素,以期為我國后續開展相關的研究與實踐提供啟示。

【關鍵詞】 時間延遲;孤獨癥;循證實踐;提示

【中圖分類號】 G760

【作者簡介】 張連源,碩士研究生,華東師范大學特殊教育學系(上海,200062);張珍珍,博士研究生,華東師范大學特殊教育學系(上海,200062);劉春玲,教授,華東師范大學特殊教育學系(通訊作者:clliu@spe.ecnu.edu.cn,上海,200062)。

一、引言

孤獨癥譜系障礙(Autism Spectrum Disorder,以下簡稱ASD)是一種以持續性的社會交往和溝通障礙、重復刻板行為以及狹隘興趣為核心特征的神經發育性障礙[1]。有效的干預方法和教學程序在改善ASD兒童的行為表現和障礙特征方面發揮著重要作用,而有效的教學程序往往涉及提示或刺激控制程序的運用[2]。時間延遲(Time Delay,以下簡稱TD)是一種通過系統地改變目標刺激與提示之間的時間間隔,以逐步將刺激控制從提示轉移到目標刺激的教學程序[3]。該方法由圖切特爾(P. E. Touchette)于1971年提出,并在2010年被美國國家孤獨癥專業發展中心(National Professional Development Centeron Autism Spectrum Disorder,簡稱NPDC)認定為循證實踐。依據目標刺激與提示之間時間間隔的不同,TD可分為恒定時間延遲(Constant Time Delay,以下簡稱CTD)和漸進時間延遲(Progressive Time Delay,以下簡稱PTD)。在CTD中,目標刺激與提示之間預設的時間間隔總是固定的;而PTD則是以較小的時間增量逐漸增加時間間隔,直至達到預設的時間間隔[4]。一般而言,CTD和PTD預設的時間間隔往往為3—5秒,PTD通常以1秒或2秒的時間增量逐漸達到預設的時間間隔。作為一種應答提示程序(Response Prompting Procedures),TD的實施通常涉及提示和強化的使用。初始階段,干預一般從0秒的時間間隔開始,即兒童在辨別性刺激呈現后立即得到提示。當兒童連續多次達到標準后,時間間隔會進一步調整。TD通過系統地降低提示的使用頻率,為兒童獨立達成目標行為提供了機會,并通過強化兒童獨立正確的反應,加快了刺激控制從提示轉移到目標刺激的進程[5]。

如今,TD已被廣泛應用于提高ASD兒童的學業、溝通、社交和游戲等多項技能。研究發現,通過給予時間延遲,ASD兒童被鼓勵獨立思考和解決問題,而不是依賴他人的提示和指導,有利于提高ASD兒童的獨立性和自主性[6]。通過延遲回應的時間,ASD兒童需要更加專注于任務和目標,以做出適當的回應,這也有助于ASD兒童注意控制能力的改善。鑒于此,本研究通過梳理TD應用于ASD兒童干預的實證研究,進一步提出展望和建議,以期為我國后續開展相關的研究和實踐提供借鑒和參考。

二、研究方法

本研究以(“Autism” OR “ASD” OR “Autism Spectrum Disorder”)AND(“Time Delay” OR “Constant Time Delay” OR “Progressive Time Delay” OR “Prompt Delay”)為關鍵詞,在EBSCO、Web of Science、ScienceDirect、SpringerLink、ERIC等外文數據庫進行檢索,篩選標準為:(1)發表在同行評議的期刊上;(2)發表日期限定為近十年(2013—2023年),共得到129篇文獻。然后,通過依次瀏覽,篩選與研究主題相關的文獻。篩選標準為:(1)在標題、摘要、關鍵詞中明確包含“Time Delay”或“Constant Time Delay”或“Progressive Time Delay”或“Prompt Delay”;(2)研究對象為ASD兒童;(3)屬于干預研究,且有實證數據和應用時間延遲的詳細研究過程。按照以上標準篩選后,共得到文獻21篇。最后,為了防止文獻遺漏,查閱已有文獻的參考文獻,最終本研究得到研究文獻共23篇。

三、研究結果

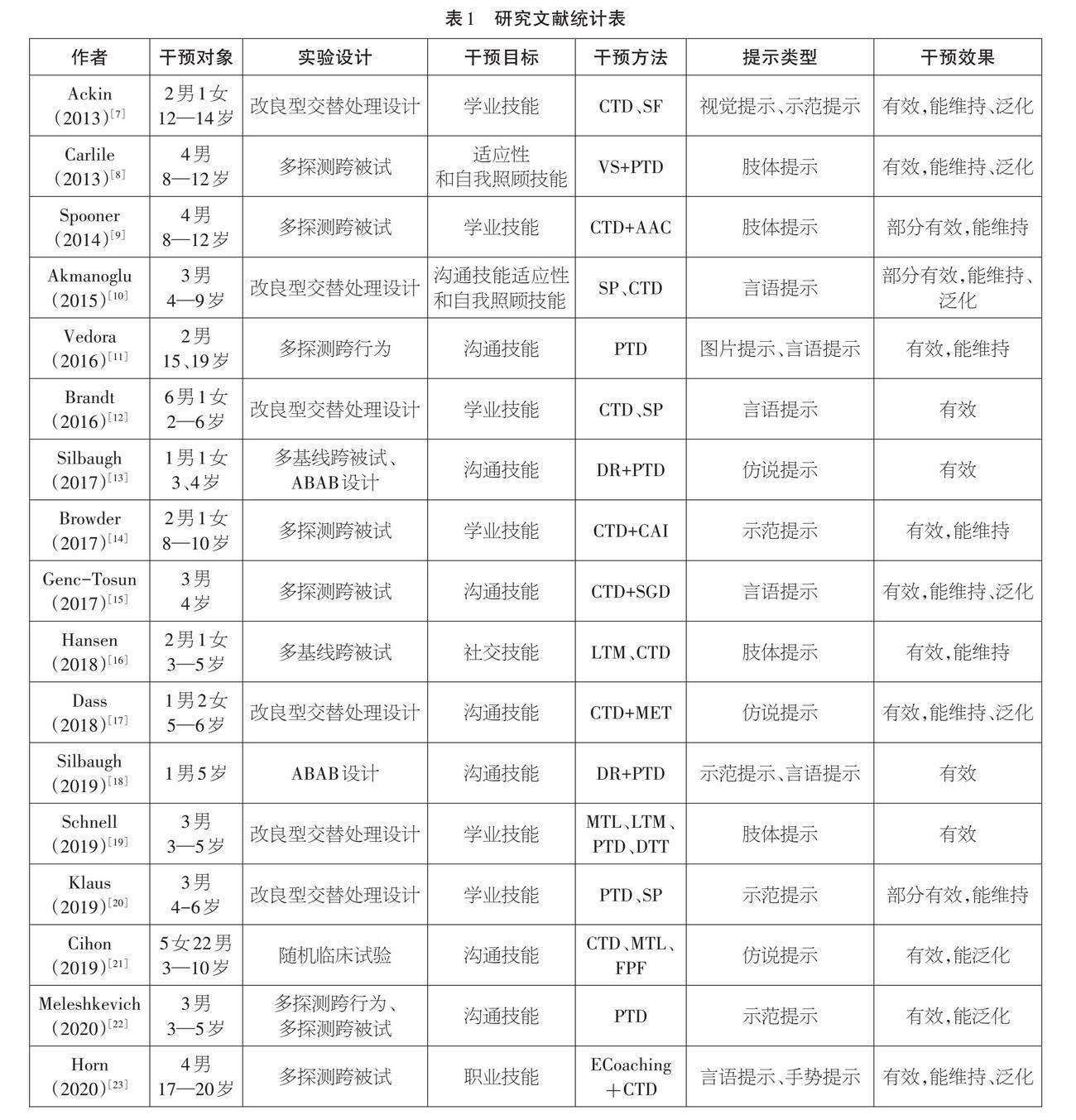

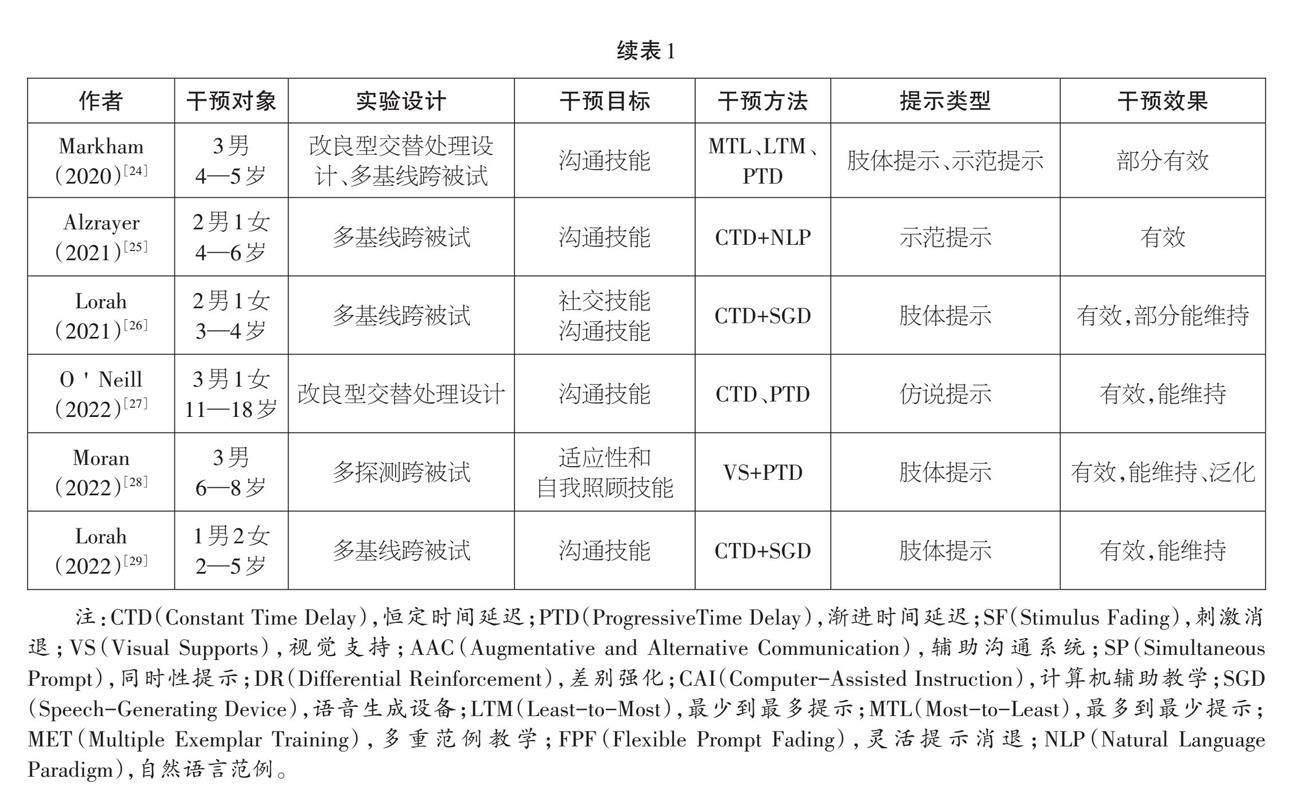

從干預對象、實驗設計、干預目標、干預方法、提示類型、干預效果等方面對23項研究進行歸納總結,具體內容見表1。

(一)研究對象

23項研究均以ASD兒童為干預對象,共涉及97名被試,其中男性被試80名,女性被試17名。從年齡來看,被試主要集中在3—12歲的學前期和學齡期,平均年齡約7.0歲。在被試選取標準方面,大多數被試曾接受應用行為分析訓練,符合使用TD的先決條件,即能理解教學提示、具備教學等待能力、能響應目標任務、遵循指令,以及目標行為能夠受強化物的持續強化[30]。

(二)實驗設計

23項研究中,有22項為單一被試實驗設計。單一被試實驗設計包括多基線設計、多探測設計、改良型交替處理設計以及ABAB設計。其中,4項多基線設計均為多基線跨被試設計;多探測設計分別包括6項多探測跨被試設計、1項多探測跨行為設計;1項為ABAB設計,另有3項研究將上述兩種實驗設計相結合。除此之外,有7項研究采用改良型交替處理設計(Adapted Alternating Treatments Design,以下簡稱AATD)。AATD作為廣泛使用的單一被試實驗設計,通常用于比較兩種或兩種以上干預在兩個相互獨立且難度相當的目標行為上的干預效果。在AATD中,自變量一般為不同的干預處理,因變量為被試正確反應的百分比。23項研究中,僅有1項研究采用隨機臨床試驗。隨機臨床試驗被稱作實驗研究的“金標準”,能夠為干預方法的有效性提供充分證明。在隨機臨床試驗中,研究者將被試隨機分配到三種不同的應答提示程序中進行干預,通過比較三種實驗處理前后測數據的差異,探究不同應答提示程序的干預效果[31]。

(三)干預方法

23項研究的干預方法可分為單獨采用TD、聯合運用TD與其他干預策略以及TD與其他應答提示程序交替使用三類。其中,有2項研究單獨采用TD實施干預,且均為使用PTD。有12項研究聯合運用TD與其他干預策略,其他干預策略主要包括輔助溝通系統(AAC)、視覺支持(VS)、差別強化(DR)、多重范例教學(MET)等。共有9項研究交替運用了TD與其他應答提示程序,以比較TD與其他應答提示程序的干預有效性,其他應答提示程序主要包括最少到最多提示(LTM)、最多到最少提示(MTL)、同時性提示(SP)等。

(四)干預目標及效果

依據NPDC于2020年發布的干預目標劃分標準[32],這23項研究的干預目標涵蓋溝通技能、學業技能、適應性和自我照顧技能,同時也包括社交技能、職業技能等其他干預目標。

1.溝通技能

溝通技能是指個體表達意愿、需求、選擇、感受或想法的能力[33]。在23項研究中,有13項研究將溝通技能作為干預目標。其中,9項研究報告了較好的即時效果;8項研究報告了維持效果,除2名ASD兒童外,其他被試均具有較好的維持效果。另外,還有4項研究報告了較好的泛化效果。具體而言,共有6項研究以提要求(Mand)為干預目標。提要求是一種受行為動機控制的言語行為,因此,在教學時需確保兒童有足夠的學習動機[34]。如Lorah等人在研究中通過中斷ASD兒童拼圖游戲的進程,不提供完成拼圖所需的2—3塊拼圖碎片,當兒童對缺失的拼圖碎片表達出溝通意向時,引入時間間隔為5秒的CTD對其進行提要求的教學,研究結果顯示有較好的即時效果和維持效果[35]。

共有4項研究以命名(Tact)為干預目標。教授命名時往往涉及多種感知覺刺激的參與。如Meleshkevich等人采用時間間隔為4秒的PTD(增量1秒)對ASD兒童命名能力進行干預,通過呈現形狀和數字、物體和顏色的視覺刺激組合,以提高ASD兒童在刺激干擾下仿說關鍵詞回答“顏色”“形狀”“物品”“數字”的能力,研究結果表明有較好的即時效果和泛化效果[36]。此外,另有2項研究以接受性語言為干預目標,1項研究以回答個人信息為干預目標,均具有較好的即時效果和維持效果。其中,接受性語言指兒童理解和領悟所看到的或所聽到的語言或信息的能力,往往通過區辨視聽刺激和物品配對等方式對接受性語言進行干預[37]。如Vedora等人采用時間間隔為4秒的PTD(增量2秒),通過開展圖片配對的條件區辨訓練對ASD兒童的接受性語言能力進行干預,研究結果表明有較好的即時效果和維持效果[38]。

2.學業技能

學業技能是指兒童接受學校常規學習內容的能力[39]。在納入的23項研究中,有6項研究將學業技能作為干預目標。其中,有4項研究顯示出較好的即時效果,有4項研究報告了維持效果且效果良好,有1項研究報告了較好的泛化效果。具體而言,有2項研究以高頻詞的閱讀教學為干預目標。如Ackin采用時間間隔為5秒的CTD對ASD兒童進行高頻詞的閱讀教學。研究結果表明,ASD兒童不僅取得了較好的即時效果和維持效果,還能將習得的目標詞匯泛化到不同寫作風格、字體大小和字母風格的閱讀材料中[40]。另外,有2項研究以故事的閱讀與理解為干預目標。涉及故事的干預策略與ASD兒童的視覺優勢相契合,且富有趣味性,因而常被應用于干預ASD兒童的學業技能[41]。如Spooner等人聯合運用時間間隔為4秒的CTD與AAC對ASD兒童故事閱讀與理解能力進行干預。他們依據故事書中的內容提煉出不同的聽覺問題和推理問題,通過在課堂環境中的隨機提問測試兒童的故事閱讀與理解能力。研究結果表明,除1名ASD兒童在故事理解上表現出較差的即時效果外,其余被試在故事的任務分析與理解中均表現出較好的即時效果和維持效果[42]。

最后,有2項研究以習得新的學業技能為干預目標。如Brandt等人應用時間間隔為4秒的CTD教授ASD兒童學習副詞和形容詞、辨認和配對物品與圖片等尚未習得的學業技能。研究結果表明,ASD兒童均表現出較好的即時效果[43]。

3.適應性和自我照顧技能

共有3項研究以適應性和自我照顧技能為干預目標,如刷牙技能和自主參與休閑活動。Moran等人運用時間間隔為4秒的PTD(增量2秒)結合基于任務分析的活動時間表對ASD兒童的刷牙技能開展教學。研究結果表明,這一教學活動有較好的即時效果和維持效果,ASD兒童不僅將刷牙技能泛化到了學校和家庭的不同情境中,并且在日常生活中養成了良好的刷牙習慣[44]。

4.其他技能

除上述干預目標外,TD還應用于職業技能以及社交技能的干預訓練。如Horn等人應用時間間隔為4秒的CTD教授ASD兒童及青少年在百貨商場中將男士服裝按照類別和型號進行分類和整理。研究結果表明,這一干預訓練的即時效果和維持效果良好,且ASD兒童青少年可以將分類整理技能泛化到更多數量的男士服裝以及不同情境下的女士服裝[45]。

(五)提示類型及強化

時間延遲作為基于自然主義模式的干預策略,在ASD兒童教育和行為干預中常與提示、強化兩種循證實踐策略綜合運用。在23項納入的研究中,都涉及到了提示和強化策略的運用。提示是時間延遲策略實施過程中不可或缺的關鍵因素,關乎刺激控制程序的完整性。23項研究中涉及的提示類型主要包括肢體提示、示范提示、言語提示、仿說提示、手勢提示、圖片提示和視覺提示。提示類型與干預目標密切相關,當干預目標需要通過觸摸、視線轉移等身體動作才能達成時,往往需要肢體提示、示范提示;當干預目標涉及提要求、命名、仿說等言語行為時,常選擇言語提示、示范提示和仿說提示。需要指出的是,ASD兒童對不同提示類型的選擇還存在明顯的個體差異。當ASD兒童自發或經提示達成目標行為時,往往需要使用強化物強化ASD兒童的目標行為。23項研究中所使用的強化物主要包括以贊美、表揚為主的社會性強化物和以食物、代幣、偏好物為主的物質強化物。同時,在23項研究中,有9項研究通過偏好評估程序篩選特定的偏好物作為強化物,以確保目標行為能夠受強化物的持續強化。

四、影響干預效果的因素

(一)孤獨癥兒童的個體差異

應用TD實施干預時,ASD兒童的先備技能、先前接觸實驗材料的經歷和運用TD的經驗會對干預效果產生影響。ASD兒童的高度異質性導致其先備技能存在較大的內部差異,該差異難以通過既定的準入標準規避,進而會對TD的干預效果產生影響。如Spooner等人在干預ASD兒童的任務分析和聽覺理解能力時發現,所有ASD兒童在基于故事的任務分析中均取得了較好的干預效果,而當涉及較為抽象且難度較高的聽覺理解任務時,部分兒童難以獨立正確回答聽覺理解問題[46]。同時,這也反映出任務的難度可能會對干預效果造成一定的影響。此外,ASD兒童先前接觸實驗材料的經歷和運用TD的經驗會導致一定程度的練習效應,使兒童熟練掌握與先前經歷有關的干預目標。如在以iPad等輔助溝通設備為主要實驗材料的研究中發現,曾接觸或熟悉iPad操作的兒童可能已經形成了與之相關的刺激控制,因此在達成目標行為時,只需要將刺激控制泛化到新的情境中就能夠習得目標行為。因此,對于那些使用過TD或接觸過類似應答提示程序的兒童來說,他們掌握目標行為所需的訓練次數和時間會減少,這可能導致TD干預的有效性出現偏差。

(二)時間延遲的內部差異

盡管眾多研究已證明CTD與PTD在ASD兒童教育和行為干預中是有效且高效的,但當涉及不同類型的目標行為時,不同的TD可能會影響干預效果。具體而言,CTD適用于教授離散行為和鏈式行為,而PTD更加適用于教授離散行為。該差異源于CTD與PTD的操作程序,即在實施PTD時,根據被試的正確反應逐漸增加延遲的時間間隔。如果目標行為是鏈式行為,則意味著鏈式行為中的每個行為都需要重復從0秒的時間間隔開始實施干預,這使得實驗程序變得繁瑣,與TD簡便和易操作的特征相悖。因此,TD對同一目標行為產生的干預效果差異很可能是由于忽視目標行為類型而未能選擇合適的TD導致的。另一方面,PTD與CTD在兒童錯誤反應百分比上存在差異,即PTD刺激控制的轉移速度相比于CTD更快,由此,訓練中產生的錯誤次數相對較少。因此,若ASD兒童在實施干預時易受失敗、挫敗經歷的影響,TD的內部差異也可能對干預效果造成了一定的影響。

(三)不同提示類型的選擇

提示類型的選擇直接影響到被試的正確反應和刺激控制能力的教學,關乎刺激控制能否順利地從提示轉移到目標刺激。明確干預對象的提示偏好將有助于減少教學時間,產生較好的干預效果。因此,在干預過程中,根據ASD兒童的能力和需求,合理選擇不同類型的提示至關重要。如當采用AAC對無語言或少語言的ASD兒童實施干預時,可采用肢體提示、手勢提示、圖片提示等方式,避免ASD兒童因難以理解言語提示的含義而導致提示無效。

五、總結與展望

對納入的23項研究進行的分析發現,研究對象主要為3—12歲的ASD兒童,實驗設計多采用單一被試實驗設計,干預方法主要為TD與其他干預方法的聯合運用。眾多研究證實了TD在ASD兒童溝通技能、學業技能、適應性和自我照顧技能等目標領域的干預有效性。此外,應用TD時所伴隨的提示類型主要為言語提示和肢體提示,而強化目標行為所使用的強化物主要為社會性強化物和物質強化物。未來的研究應該更加關注TD在實證研究和實踐應用兩個方面的發展。

第一,在實證研究上,現有關于TD的實證研究主要集中于比較CTD與PTD的干預有效性和效度,探究TD與其他干預策略綜合運用的干預有效性兩方面。然而,國內鮮有涉及TD的實證研究。因此,后續開展相關實證研究時,除了應關注TD在上述兩方面的應用,更重要的是應用TD開展相關的干預研究,實踐并擴展TD在學業技能、溝通技能、適應性和自我照顧技能等領域的研究成果,為明晰TD的適用領域和綜合干預效果提供本土化的實證研究證據。此外,在干預訓練過程中,ASD兒童往往更傾向于選擇熟悉的應答提示程序,這些熟悉的程序往往會取得較好的干預效果。因此,通過開展實證研究,未來可以進一步探究不同ASD兒童對包含TD在內的多種應答提示程序的使用偏好。這將為后續的干預訓練提供有價值的經驗,更好地滿足ASD兒童的需求,提高干預效果。

第二,在實踐應用上,TD作為一種基于自然主義的循證實踐,其簡便、易操作的特征使其能夠快速推廣到各種實施者和環境中。對于教師、家長等熟悉兒童的人來說,他們能夠在較短時間內掌握并使用TD。同時,應用TD時無需準備額外的教學材料,便于在課堂、家庭等情境中開展教育教學和行為干預。對于專業的干預實施者來說,TD能夠自然地融入其他干預策略中,為他們在實踐中綜合運用多種干預策略提供參考和方向。除此之外,在實踐過程中,干預實施者應注重根據不同行為的特征選擇適宜的TD,以保證實踐的有效性和高效性。具體而言,當目標行為是鏈式行為時,可采用CTD;而當目標行為是離散行為時,CTD與PTD均可采用。同時,干預實施者應根據ASD兒童自身的需求和偏好選擇合適的TD和提示。具體來說,當兒童的學習動機和積極性受到失敗和錯誤次數的影響時,優先選擇訓練錯誤次數較少的PTD。而當需要干預涉及逃避、回避等以負強化為主要行為功能的挑戰性行為時,優先選用CTD。這雖然會導致更多的訓練錯誤,但可以通過改變任務難度或提供輔助措施,幫助兒童克服厭惡情緒,直面需要完成的任務。值得注意的是,近年來,將TD與其他干預策略聯合運用于行為干預的研究增多。因此,在后續的實踐應用時,應積極探索TD與其他干預策略相結合的本土化干預模式,并需要更多地關注如何將TD有效地轉化為實際的教育和行為干預方案,以滿足ASD兒童的需求并提高干預效果。這樣的研究將有助于進一步推動TD在實踐中的應用,并為ASD兒童提供更好的支持和幫助。

【參考文獻】

[1]American Psychiatric Association. The diagnostic and statistical manual of mental disorders:DSM-Ⅴ[M].Washington DC:American Psychiatric Publishing,2013:50-59.

[2]Wolery M,Gast D L,Kirk K,et al. Fading extra-stimulus prompts with autistic children using time delay[J].Education and Treatment of Children,1988(1):29-44.

[3]Touchette P E. Transfer of stimulus control:measuring the moment of transfer[J]. Journal of the Experimental Analysis of Behavior,1971(3):347-354.

[4][30]Walker G.Constantand progressive time delay procedures for teaching children with autism:a literature review[J].Journal of Autism and Developm-ental Disorders,2008(2):261-275.

[5]Handen B L,Zane T.Delayedprompting:a review of procedural variations and results[J].Research in Development Disabilities,1987(2):307-330.

[6]Wolery M,Holcombe A,Cybriwsky C,et al.Constant-time delay with discrete responses:a review of effectiveness and demographic,procedural,and methodological parameters[J].Research in Development Disabilities,1992(3):239-266.

[7][40]Akcin N.Comparison of two instructional strate-gies for students with autism to read sight words[J].Eurasian Journal of Educational Research,2013(51):85-106.

[8]Carlile K A,Reeve S A,Reeve K F,et al.Using activity schedules on the iPod touch to teach leisure skills to children with autism[J].Education and Treatment of Children,2013(2):33-57.

[9][42][46]Spooner F,Ahlgrim-Delzell L,Kemp-Inman A,et al.Using an ipad2 with systematic instruction to teach shared stories for elementary-aged students with autism[J].Research and Practice for Persons with Severe Disabilities,2014(1):30-46.

[10]Akmanoglu N,Kurt O,Kapan A.Comparison of simultaneous prompting and constant time delay procedures in teaching children with autism the responses to questions about personal information[J].Educational Sciences:Theory and Practice,2015(3):723-737.

[11][38]Vedora J,Barry T.The use of picture prompts and prompt delay to teach receptive labeling[J].Journal of Applied Behavior Analysis,2016(4):960-964.

[12][43]Brandt J A,Weinkauf S,Zeug N,et al. An evaluation of constant time delay and simultaneous prompting procedures in skill acquisition for young children with autism[J].Education and Training in Autism and Developmental Disabilities,2016(1):55-66.

[13]Silbaugh B C,Falcomata T S,Ferguson R H.Effects of a lag schedule of reinforcement with progr-essive time delay on to pographical mand variability in children with autism[J].Developmental Neurore-habilitation,2018(3):166-177.

[14]Browder D M,Root J R,Wood L,et al.Effects of a story-mapping procedure using the iPad on the comprehension of narrative texts by students with autism spectrum disorder[J].Focus on Autism and Other Developmental Disabilities,2017(4):243-255.

[15]Genc-Tosun D,Kurt O.Teaching multi-step requesting to children with autism spectrum disorder using systematic instruction and a speech-generating device[J].Augmentative and Alternative Communica-tion,2017(4):213-223.

[16]Hansen S G,RaulstonT J,Machalicek W,et al. Caregiver-mediated joint attention intervention[J].Behavioral Interventions,2018(2):205-211.

[17]Dass T K,Kisamore A N,Vladescu J C,et al.Teaching children with autism spectrum disorder to tact olfactory stimuli[J].Journal of Applied Behavior Analysis,2018(3):538-552.

[18]Silbaugh B C,Falcomata T S.Effects of a lag schedule with progressive time delay on sign mand variability in a boy with autism[J].Behavior Analysis in Practice,2019(1):124-132.

[19]Schnell L K,Vladescu J C,Kisamore A N,et al.Assessment to identify learner-specific prompt and prompt-fading procedures for children with autism spectrum disorder[J].Journal of Applied Behavior Analysis,2020(2):1111-1129.

[20]Klaus S,Hixson M D,Drevon D D,et al.A comparison of prompting methods to teach sight words to students with autism spectrum disorder[J].Behavi-oral Interventions,2019(3):352-365.

[21][31]Cihon J H,Ferguson J L,Leaf J B,et al. A randomized clinical trial of three prompting systems to teach tact relations[J].Journal of Applied Behavior Analysis,2020(2):727-743.

[22][36]Meleshkevich O,Axe J B,Espinosa F D.Effects of time delay and requiring echoics on answ-ering questions about visual stimuli[J].Journal of Applied Behavior Analysis,2021(2):725-743.

[23][45]Horn A L,Gable R A,Bobzien J,et al.Teaching young adults job skills using a constant time delay and ecoaching intervention package[J].Career Development and Transition for Exceptional Individuals,2020(1):29-39.

[24]Markham V,Giles A,May R. A systematic evaluation of prompt fading methods during conditi-onal discrimination training[J].European Journal of Behavior Analysis,2020(2):255-270.

[25]Alzrayer N M,Aldabas R,Alhossein A,et al.Naturalistic teaching approach to develop spontaneous vocalizations and augmented communication in children with autism spectrum disorder[J].Augmentative and Alternative Communication,2021(1):14-24.

[26]Lorah E R,Miller J,Griffen B.The acquisition of peer manding using a speech-generating device in naturalistic classroom routines[J].Journal of Develop-mental and Physical Disabilities,2021(4):619-631.

[27]O'Neill S J,McDowell C,Leslie J C.A comparison of variations of prompt delay during instruction on an expressive labeling task[J].Journal of Behavioral Education,2022(2):404-422.

[28][44]Moran K,Reeve S A,Reeve K F,et al.Using a picture activity schedule treatment package to teach toothbrushing to children with autism spect-rum disorder[J].Education and Treatment of Children,2022(2):145-156.

[29][35]Lorah E R,Griffen B. Establishing a mand repertoire using an interrupted chain procedure with SGD in children with autism spectrum disorder[J].Journal of Developmental and Physical Disabilities,2023(1):97-110.

[32]Hume K,Steinbrenner J R D,Odom S L,et al.Evidence-based practices for children,youth,and young adults with autism:third generation review[J].Journal of Autism and Developmental Disorders,2021(11):4013-4032.

[33][39]王鶴鵬,陳艷妮,閆瑩玉,等.2020年美國國家孤獨癥專業發展中心(NPDC)循證實踐報告解讀和建議[J].中國實用兒科雜志,2021(3):161-169.

[34]金寧,戶秀美,馬永強,等.孤獨癥兒童言語行為教學研究述評[J].中國特殊教育,2020(4):46-53.

[37]胡曉毅,范文靜.重度孤獨癥兒童接收性語言的干預研究[J].中國特殊教育,2016(12):26-32.

[41]王娟,李維,劉鑫,等.故事呈現方式對5—8歲聾童故事復述的影響[J].中國特殊教育,2016(3):23-29.

Progress of Research on the Application of Time Delay in the Intervention for Children With Autism

ZHANG Lianyuan ? ZHANG Zhenzhen ? LIU Chunling

Abstract:Time delay is an evidence-based practice that has been widely used in educational and behavioral interventions for children with autism. This paper makes a systematic review of overseas studies on the application of time delay in the interventions for children with autism in the last decade,summarizes its current situation and characteristics in terms of intervention objects,experimental designs,interventiongoals,prompt types and reinforcement,intervention effect and so on. Based on the findings,this paper analyzes the factors affecting intervention effect,with the view to provide insights for the subsequentrelated research and practice in China.

Key words:time delay;autism;evidence-based practice;prompt

Authors:ZHANG Lianyuan,master degree candidate,Department of Special Education,East China Normal University(Shanghai,200062);ZHANG Zhenzhen,doctoral candidate,Department of Special Education,East China Normal University(Shanghai,200062);LIU Chunling,professor,Department of Special Education,East China Normal University(corresponding author,clliu@spe.ecnu.edu.cn,Shanghai,200062).

(特約編校:琚四化)