大棚番茄斑潛蠅的發生與防控技術

張天海 張樂樂 何沂鍇 范慧淵 屈秋茹 呂泓豫 喬利

(信陽農林學院農學院,河南 信陽 464000)

目前記載的斑潛蠅屬(Liriomyza)昆蟲有10余種,其中最常見的有番茄斑潛蠅Liriomyza bryoniae(Kaltenbach)、美洲斑潛蠅Liriomyza sativae(Blanchard)和南美斑潛蠅Liriomyza huidobrensis(Blanchard)[1]。斑潛蠅的寄主較為廣泛,主要危害番茄、黃瓜、西瓜、大豆、茄子、辣椒、菜豆等22個科110多種植物。

番茄斑潛蠅,別名瓜斑潛蠅,屬雙翅目(Diptera)潛蠅科(Agromyzidae),主要寄主有茄科、豆科、十字花科、葫蘆科、傘形科等36科植物[2-5]。大棚番茄中的主要害蟲有斑潛蠅,其發生嚴重影響了番茄的產量和品質。掌握其形態特征、危害特點與防治方法,可針對性地開展防治,有效降低其危害。本文以當地的優勢大棚番茄品種為研究對象,開展基礎數據的采集與分析,并展開討論大棚番茄綜合防控技術,以期對大棚番茄的監測預警和有效防控提供理論參考。

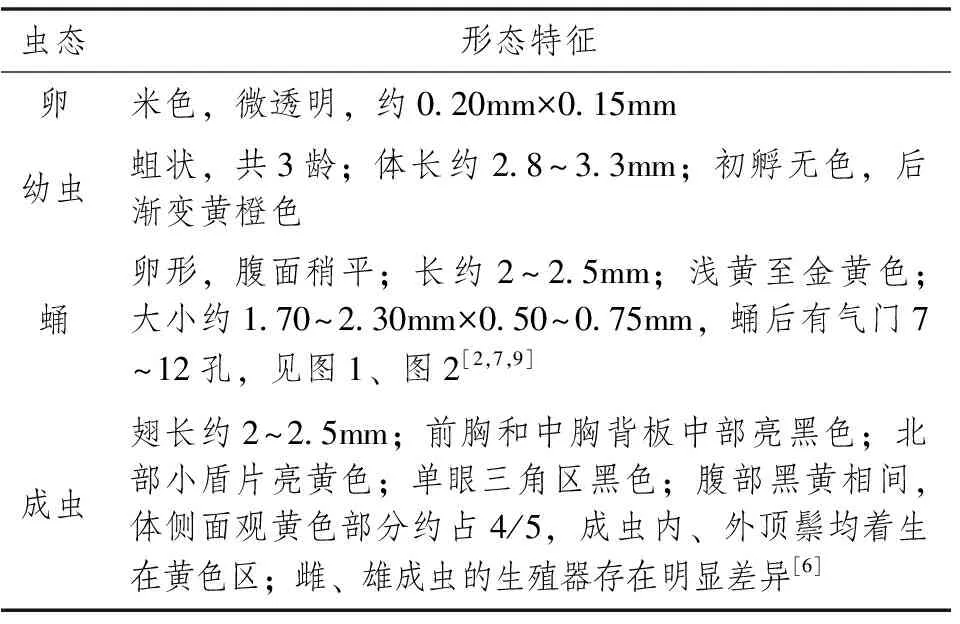

1 形態特征識別

番茄斑潛蠅的形態特征具體見表1。該蟲以雌成蟲通過刺傷植物葉片進行取食和產卵,取食和產卵的位置主要以葉片正面為主,幼蟲晝夜均可取食,以白天為主。番茄2~7葉時受害最重,其危害影響植物光合作用,嚴重時會導致落葉直至枯死,進而降低番茄產量和品質[6]。番茄斑潛蠅幼蟲孵化后于潛道內取食葉肉,葉面上呈彎彎曲曲的蟲道,蟲道常折疊在一起,隨著幼蟲齡期的增加,蟲道逐漸變粗,加長,嚴重時葉片上蟲道密布,使葉片發黃、枯焦或脫落,見圖1[2,7,8]。幼蟲老熟后,會將葉片表皮咬破,在土壤表層或葉片外進行化蛹,有少部分會在葉正面或者土表進行化蛹。

圖1 番茄斑潛蠅幼蟲及危害狀

圖2 番茄斑潛蠅雌雄成蟲

表1 番茄斑潛蠅各蟲態形態特征

成蟲羽化時間主要集中在7:00—14:00,羽化的高峰期在上午。成蟲羽化完成后,當日就會進行交配。隨著氣溫的升高,羽化后的雌雄蟲進行交配的時間就會越早,同時,雌雄成蟲均可以進行多次交配,平均每頭雌蟲的產卵量約為183粒。適宜番茄斑潛蠅生長發育的溫度為25~27℃[5]。26.5℃下,雌蟲羽化后的產卵前期最短,每日平均產卵量和總產卵量均為最高水平,每只雌蟲大約可產519粒卵,最高可以產卵達到780粒。15℃條件下,一般成蟲壽命為10~14d,卵期達13d左右,幼蟲期在9d左右,蛹期約為20d;30℃時,成蟲壽命僅有5d,卵期4d,幼蟲期約5d,蛹期9d左右[5]。雨水少時適宜其發生[1]。大棚內溫度較外面大氣溫度高,導致其發生時間長,數量大,危害重。

2 危害程度調查與分析

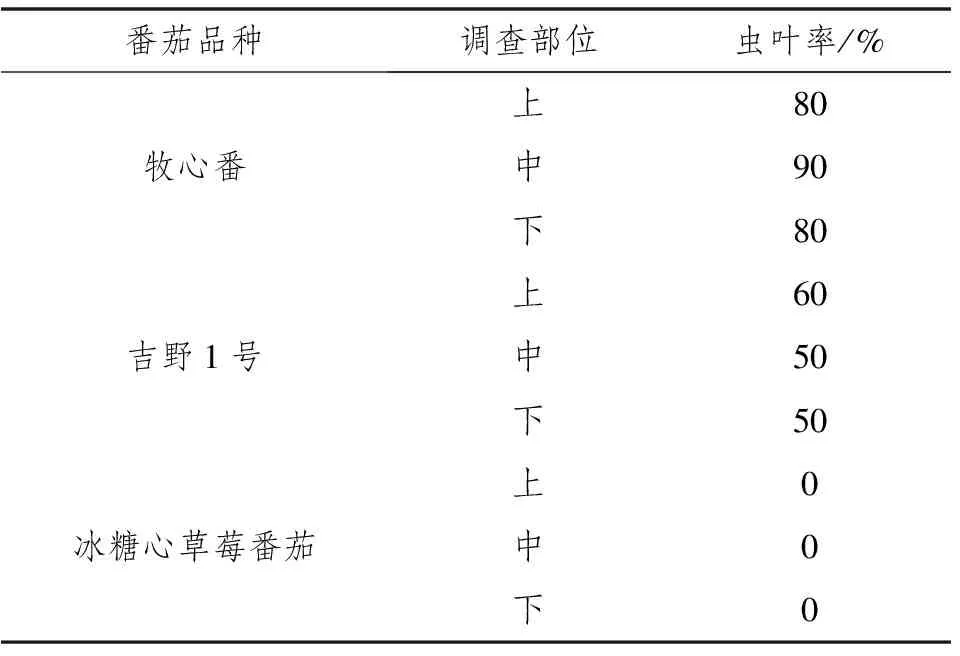

為了解當地大棚內番茄斑潛蠅的危害程度,對當地主栽品種開展危害情況調查,危害等級調查方法參考常亞文等[10]。從各個調查點采集寄主的上部、中部、下部位置隨機選擇10張葉片,及時測量其潛道長度。計算其危害程度時,根據單位葉面積(cm2)的潛道面積分成4級:1級<0.1,0.1≤2級<0.5,0.5≤3級<1,4級>1。經測量得知,斑潛蠅在當地大棚的危害潛道長度約0.3~15mm。斑潛蠅在不同番茄品種上的危害程度與蟲葉率如表2、表3所示。

表2 不同番茄品種上斑潛蠅危害程度比較

表3 番茄不同部位的蟲葉率比較

由表2可知,“牧心番”上斑潛蠅發生數量較“吉野1號”多,“冰糖心草莓番茄”上沒有發現斑潛蠅的潛道,表明斑潛蠅對不同品種的番茄具有一定選擇性。由于不同品種的番茄口感有所不同,菜農種植時可綜合考慮經濟收入與損失間的綜合因素,合理選擇番茄品種。從調查部位看,番茄上部嫩葉部分危害較重,其次為中部,下部老葉危害相對較輕。防治時可以嫩葉為主,而且把握防治時期,盡早開展防治措施。

由表3可以看出,不同番茄品種的蟲葉率存在差異,3個常規品種中,以“牧心番”的蟲葉率最高,其次為“吉野1號”,“冰糖心草莓番茄”的蟲葉率為0。從危害部位的數量來看,“牧心番”的中部蟲葉率相對較高,“吉野1號”上部的蟲葉率相對較高。斑潛蠅趨向于選擇嫩葉進行危害,防治上應根據此特點盡早進行。

3 防治技術

大棚番茄斑潛蠅世代重疊嚴重,靠單一的防治方法效果欠佳,防治上遵循預防為主、綜合防治的原則。生產中主要實行以物理、生物防治為主,化學藥劑防治為輔的綜合防治措施,盡可能減少化學藥劑的使用,減少農藥殘留和環境污染[11,12]。主要從以下幾個方面開展。

3.1 農業防治

3.1.1 培育無蟲苗

移栽番茄苗前,清理大棚內的上茬番茄植株,及時將枯枝、雜草和蟲害植株殘體清出大棚,棚內不能殘留上茬作物。進行土壤消毒,破壞適宜斑潛蠅生存的寄主。

3.1.2 深翻土壤

番茄斑潛蠅的蛹位于土壤表面,幼苗移栽前通過深翻消滅蛹,深翻15~20cm即可顯著減少蛹的孵化。

3.1.3 選用抗蟲品種,加強栽培管理

選用抗蟲品種,如“牧心番”;適當加大行間距,增加田間通透性,減少害蟲滋生的環境;適量施用氮肥,重施磷、鉀肥等,防治植株旺長,可減輕危害。

3.1.4 合理輪作

選擇斑潛蠅不喜食的寄主與番茄輪作種植,改變大棚內作物布局,從而減少大棚內斑潛蠅的蟲源數量[13]。

3.2 物理防治

3.2.1 低溫冷凍

冬季氣溫較低時,幼苗移栽前將大棚四周敞開,使大棚內環境置于低溫中7~10d,凍死土壤中越冬的蟲源。

3.2.2 高溫燜棚

選擇在夏季高溫,作物換茬之際,上茬作物的殘株清理之前,大棚高溫密閉7~10d,進行殘株清除,可徹底將蟲源殺死,防止蟲源散落到露地,減少其擴散。

3.2.3 誘殺成蟲

成蟲飛行能力較弱,飛行距離多數在數米和數十米,對橙黃色和光有趨性,此特性可用于誘集成蟲,可于大棚內懸掛黃色粘蟲板,懸掛高度一般在番茄苗上方15~20cm為宜。根據發生數量定期更換黃板,保持其粘性,可懸掛20cm×30cm的黃板(30~35)塊·667m-2[14]。也可以于番茄斑潛蠅發生的始盛期放置滅蠅紙進行誘殺,設置誘殺點(15~20)個·667m-2,每點放置1張,3~4d后需更換滅蠅紙[2]。

3.3 生物防治

3.3.1 釋放天敵

據調查,田間幼蟲被寄生率常達60%以上,在大棚中釋放對斑潛蠅寄生率相對較高的天敵害蟲,如姬小蜂(Diglyphus spp.)、潛蠅繭蜂(Opius spp.)、反顎繭蜂(Dacnusin spp.)等。也可于幼蟲末期和蛹期釋放捕食性天敵瓢蟲、草蛉和小花蝽等進行種群數量的控制,此外保護天敵,可有效減少藥劑的使用[5]。

3.3.2 生物農藥

利用1%苦參堿、煙堿水及阿維菌素和瀏陽霉素2400~3000倍液、200倍液2000IU·μL-1蘇云金桿菌懸浮劑等均可有效防治番茄斑潛蠅[5,6]。

3.3.3 施用昆蟲生長調節劑

生長調節劑可以起到干擾斑潛蠅成蟲生殖、卵孵化、幼蟲脫皮和化蛹等相關生命活動的正常進行。如使用5%抑太保2000倍液或者5%卡死克乳油2000倍液處理,可達到較好的防治效果。

3.4 化學防治

大棚內番茄斑潛蠅發生時,可根據需要開展化學防治。施藥時期應掌握在幼蟲初侵害期,即1~2齡幼蟲期,葉片被害率達5%~8%時,統計番茄斑潛蠅百葉有蟲道80條左右時可進行噴霧防治。盡量選用高效、低毒、低殘留的農藥進行防控[15],發生高峰期隔5~7d 1次,連續防治2~3次,減少蟲口數量,壓低蟲口密度[16]。常用的藥劑有20%斑潛凈微乳劑、48%毒死蜱乳油、2.5%天王星乳油和10%高效滅百可乳油等。防治成蟲的時間應安排在早晨露水未干時,幼蟲的施藥時間在8:00—11:00,均能達到較好的防治效果。注意藥劑要輪換交替使用,以避免產生抗藥性。

番茄味道鮮美,市場需求較大,也能為農民創收。隨著人們生活水平的提高和對食品安全的重視,大棚番茄害蟲的防治方法是其產量和品質的重要保障。采用科學防治,綠色防控,可以實現大棚番茄優質高產,為設施農業經濟效益的提升和發展帶來有力支持。