基于景觀基因的豫西傳統(tǒng)村落景觀特征研究

孫振磊張躍偉陳茜畢翼飛

(1.河南科技大學(xué)園藝與植物保護(hù)學(xué)院,河南 洛陽(yáng) 471000;2.許昌學(xué)院城市與環(huán)境學(xué)院,河南 許昌 461000)

鄉(xiāng)村振興和鄉(xiāng)村旅游為眾多傳統(tǒng)村落注入了新的生機(jī)。2000年,以宏村和西遞村為代表的皖南傳統(tǒng)村落被聯(lián)合國(guó)教科文組織確定為世界文化遺產(chǎn),將我國(guó)傳統(tǒng)村落保護(hù)和發(fā)展推向了一個(gè)階段性的高峰。2003年,住建部、國(guó)家文物局等部門(mén)開(kāi)始認(rèn)定歷史文化名鎮(zhèn)、名村。在此基礎(chǔ)上,2012年,住建部聯(lián)合多部委開(kāi)始聯(lián)合認(rèn)定傳統(tǒng)村落。根據(jù)住建部網(wǎng)站的消息,2012年至今,全國(guó)范圍內(nèi)已認(rèn)定6批次國(guó)家級(jí)傳統(tǒng)村落,共計(jì)8155個(gè)。借助國(guó)家大力弘揚(yáng)文化自信和大力發(fā)展鄉(xiāng)村振興,各地也紛紛出臺(tái)相關(guān)措施,希望借助傳統(tǒng)村落所代表的傳統(tǒng)文化,在做好歷史文化名村和傳統(tǒng)村落的保護(hù)和傳統(tǒng)的同時(shí),促進(jìn)地方文化事業(yè)、旅游事業(yè),以及鄉(xiāng)村振興事業(yè)的發(fā)展。因而,對(duì)傳統(tǒng)村落所蘊(yùn)含的傳統(tǒng)文化進(jìn)行研究,既是打破千村一面、文化破碎的關(guān)鍵,又是賦能文旅的重要手段。

豫西地區(qū)的洛陽(yáng)和三門(mén)峽因地處淺山丘陵地區(qū),村落傳統(tǒng)風(fēng)貌保護(hù)較好,且傳統(tǒng)村落較多,國(guó)家級(jí)傳統(tǒng)村落共計(jì)66個(gè),占河南省的比重為24%。因而是河南省傳統(tǒng)村落保護(hù)發(fā)展和研究重點(diǎn)的關(guān)注地區(qū)之一。

國(guó)內(nèi)關(guān)于傳統(tǒng)村落的研究主要涉及形態(tài)[1]、分布[2]、傳統(tǒng)文化[3]等方面。研究方法中,近年來(lái)興起的景觀基因圖譜研究法是目前一個(gè)熱點(diǎn)。該理論由劉沛林[4]提出,主要思路是借鑒生物基因理論和遺傳信息研究思路,識(shí)別研究對(duì)象區(qū)別于其他聚落的、具有典型文化特征的物質(zhì)和非物質(zhì)文化要素[5],對(duì)景觀基因進(jìn)行編碼,形成可查閱的譜系圖。劉沛林指出,景觀基因往往具有獨(dú)一無(wú)二、代表性最強(qiáng)、最容易識(shí)別等特征,識(shí)別景觀基因的方法有元素提取法、圖案提取法、結(jié)構(gòu)提取法和含義提取法4種[6]。

本文嘗試采用景觀基因理論,以河南省澠池縣趙坡頭村為研究對(duì)象,識(shí)別景觀基因,繪制景觀基因圖譜,從結(jié)構(gòu)和元素等角度分析景觀基因特征價(jià)值,以期起到保護(hù)、傳承豫西地區(qū)傳統(tǒng)村落優(yōu)秀文化的作用,并為美麗鄉(xiāng)村建設(shè)提供借鑒。

1 研究對(duì)象

趙坡頭村位于河南省澠池縣段村鄉(xiāng),屬中關(guān)行政村的1個(gè)自然村。2013年,入選全國(guó)第1批傳統(tǒng)村落名錄。村落始建于元代以前。相傳在1523年,由趙氏3兄弟之一趙志君從山西洪洞縣遷徙至此。又因村落建于山坡頭上,得名趙坡頭村。目前全村共計(jì)82戶,約300人,村民多數(shù)為趙姓。因地處豫西偏遠(yuǎn)山區(qū),經(jīng)濟(jì)發(fā)展以第一產(chǎn)業(yè)為主。近年來(lái),借助全國(guó)文旅興起的熱潮,旅游業(yè)有了一定的發(fā)展。

澠池縣歷史悠久,建縣于秦代,已有2000多年的建縣史。因仰韶文化在此發(fā)現(xiàn)并命名[7],而享譽(yù)全國(guó)。全縣地處黃河流域,秦嶺余脈的崤山段,地貌屬淺山丘陵的地質(zhì)斷裂帶,整體地勢(shì)北高南低;屬溫帶大陸性季風(fēng)氣候,常年降水不足,水資源較為匱乏[8]。全縣的旅游資源主要有歷史文化、自然山水和鄉(xiāng)村旅游等類型。其中,臨近趙坡頭村的景點(diǎn)主要有仰韶大裂谷景區(qū)和仰韶仙門(mén)山景區(qū),均為自然山水型旅游資源。

2 編碼方法

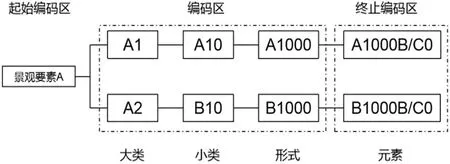

借鑒地理信息代碼[9]編碼的方式,對(duì)景觀基因進(jìn)行分級(jí)和編碼,見(jiàn)圖1。

圖1 景觀分級(jí)編碼模型

編碼模型中,起始編碼區(qū)A指研究對(duì)象的景觀要素。編碼區(qū)采用大類、小類、形式3級(jí)編碼,大類指景觀基因的不同形式,即分類的依據(jù)或原則,小類指不同類型的景觀元素,形式指景觀元素的表達(dá)方式。終止編碼區(qū)的元素指景觀基因的載體,B代表該類別下僅有這一載體,C代表該類別下不止一個(gè)載體,并同時(shí)為不同的載體分別編碼。

3 景觀基因的識(shí)別

3.1 物質(zhì)要素

3.1.1 村莊

趙坡頭村位于澠池縣北部東崤山、澗河流域的山谷區(qū)域。具體為山溝內(nèi)的坡地上,距離最近的河道約1km。村莊呈略微扭曲的梭子形,整體呈東南-西北走向,與山谷走向一致。長(zhǎng)約400m,寬約100m。村莊多數(shù)建筑位于主街道的東北側(cè)。

道路系統(tǒng)呈無(wú)柄木梳狀,主要道路與村莊走向相同,垂直于主要道路的步行道,多數(shù)為斷頭路,連通至各家各戶。步行道長(zhǎng)度約30m,寬度不定,介于1~5m,高低起伏,多處以臺(tái)階形式處理高差變化,最大高差處約2m。步行道道路高寬比大于1∶1,局部地段大于3∶1,形成封閉感較強(qiáng)的街道空間。步行道保留了原始的鋪裝材料,采取石塊碎鋪的形式。

3.1.2 建筑

趙坡頭村保留有成片的清代民居建筑群。民居布局多為一進(jìn)院落的三合院或四合院,占地面積為100~200m2。合院平面呈若正方形或長(zhǎng)方形,前低后高,多數(shù)為中軸對(duì)稱的形式。入口位置設(shè)置相對(duì)隨意,并不完全居于軸線上或倒座一側(cè)。合院的軸線與道路存在一定的夾角,使得入口處常存在一處三角地帶,形成合院內(nèi)外的過(guò)渡空間,也成為居民生活空間的擴(kuò)展部分,也使得街道呈現(xiàn)出前后錯(cuò)落的立面效果。

建筑山墻材質(zhì)為下部塊石、上部生土的土石結(jié)構(gòu)形式,后期出現(xiàn)有以磚為立柱的磚土石結(jié)構(gòu)。塊石墻裙的高度不定,多數(shù)介于1~1.5m。傳統(tǒng)的院落圍墻為塊石堆疊而成,后期出現(xiàn)了磚石結(jié)構(gòu)。部分建筑頂部有夾層,用于儲(chǔ)藏生活物資,兩側(cè)山墻的山尖處對(duì)稱開(kāi)圓形窗洞2個(gè),用以通風(fēng)。后檐墻上用于通風(fēng)采光的底層窗戶,則為方形。屋頂為木結(jié)構(gòu)加灰瓦形式,多為硬山頂建筑形式。屋脊有鳥(niǎo)、龍、魚(yú)等吻獸做裝飾。多數(shù)建筑的門(mén)臉處設(shè)置有門(mén)枕等裝飾物。

公共建筑有古戲臺(tái)、山神廟和秀才府。古戲臺(tái)始建于明初,復(fù)修于解放后,改稱“書(shū)山影劇院”,為民國(guó)建筑風(fēng)格。火神廟原建于村東北山坡,為村中主要的宗教建筑,后毀于文革時(shí)期。秀才府相傳為清代秀才趙廷秀的府邸,為正方、兩側(cè)廂房和倒座圍合的一進(jìn)院落,基本呈坐北朝南。庭院形制較為完整,建筑建造較為考究,門(mén)臉布設(shè)有磚雕、木刻、門(mén)枕、石鼓、門(mén)當(dāng)?shù)妊b飾物,現(xiàn)已荒廢,無(wú)人居住。

村內(nèi)遺落石獅1對(duì),分布2處,原擺放地點(diǎn)不詳,推測(cè)應(yīng)為某建筑物入口對(duì)置的擺設(shè)。石獅呈立坐狀,形態(tài)飽滿,但風(fēng)格略顯寫(xiě)意,不同于傳統(tǒng)石獅精致的造型,獅身上裝飾物較少。

3.1.3 構(gòu)筑物

村中保留的構(gòu)筑物為石桌凳、石磨、古井、排水溝渠、堤壩,以及結(jié)合高差修建的石砌擋土墻等。構(gòu)筑物多結(jié)合生產(chǎn)、生活需求設(shè)置,基本無(wú)裝飾性構(gòu)件。建造材料也多以石材為主,與建筑和道路鋪裝形成了較好的呼應(yīng)。

3.1.4 植物景觀

村落內(nèi)現(xiàn)有古樹(shù)5棵,樹(shù)種分別為側(cè)柏、國(guó)槐和皂莢。其中,生長(zhǎng)于側(cè)旁山坡上的2棵側(cè)柏,貼近生長(zhǎng),底部主根外露,有一主根相連,被村民稱為夫妻柏。村內(nèi)國(guó)槐和皂莢等古樹(shù),散布在村中多個(gè)空間。其他常見(jiàn)喬木,多為泡桐、榆樹(shù)、臭椿、棗樹(shù)等鄉(xiāng)土植物。村落東、西、南3面山坡上,生長(zhǎng)有大量柿樹(shù),為村落提供了特色的秋季景觀。

3.1.5 公共空間

村中的公共空間主要圍繞村民日常生活、生產(chǎn)展開(kāi),包括古戲臺(tái)前廣場(chǎng)以及古井、石磨等公共構(gòu)筑物周邊,成為村民日常集散的主要場(chǎng)所。尤其是石磨和古國(guó)槐樹(shù)形成的林下公共空間,更是成為了村落公共空間的代表。部分民宅前,借助不規(guī)則的空地,放置置石,形成戶外休憩空間。

3.1.6 生產(chǎn)生活附屬物

3.1.6.1 特殊食品

仰韶牛心柿。仰韶牛心柿為澠池縣的特色農(nóng)產(chǎn)品,2010年和2011年,仰韶牛心柿和仰韶牛心柿餅分別獲得農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志登記保護(hù)[10],趙坡頭村為仰韶牛心柿的主產(chǎn)區(qū)。

3.1.6.2 文字書(shū)籍

現(xiàn)存趙氏家譜重抄本1本,序言記錄該家譜作于嘉慶十年,即公元1805年。家譜記載,現(xiàn)今已為趙氏十六代后人。

3.2 非物質(zhì)要素

3.2.1 家族文化

相傳在1523年,由趙氏3兄弟之一趙志君從山西洪洞縣遷徙至此地。又因村落建于山坡頭上,得名趙坡頭村。屬典型的以姓氏冠名地名的命名法。目前村中絕大多數(shù)人為趙姓。

3.2.2 民俗文化

在中原地區(qū)傳統(tǒng)民俗的基礎(chǔ)上,村民還有在古戲臺(tái)唱戲的傳統(tǒng)。據(jù)稱最長(zhǎng)可從正月十五唱到農(nóng)歷三月二十一。

3.2.3 特殊技藝

最主要的傳統(tǒng)技藝為牛心柿餅制作工藝,以及結(jié)合林果植物進(jìn)行荊條編制、棗木家具制作等。

3.3 識(shí)別結(jié)果

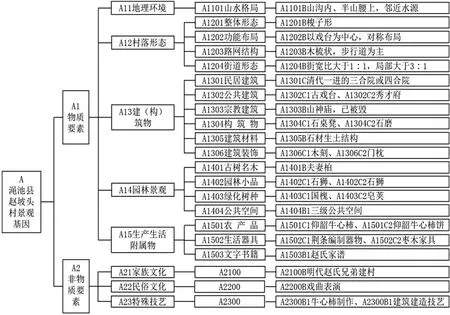

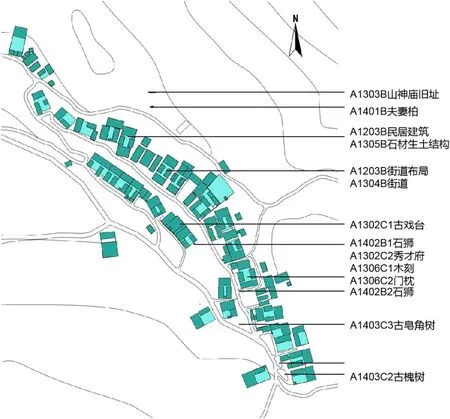

按照景觀基因的存在形式,將景觀基因劃分為物質(zhì)要素和非物質(zhì)要素2大類[4]。物質(zhì)要素從傳統(tǒng)聚落景觀特征解構(gòu)的角度來(lái)劃分,形成地理環(huán)境、村落形態(tài)、建(構(gòu))筑物、園林景觀、生產(chǎn)生活附屬物5個(gè)子要素;非物質(zhì)要素主要基于村落文化內(nèi)涵,形成歷史文化、民俗文化、傳統(tǒng)技藝、宗教信仰4個(gè)子要素。具體識(shí)別過(guò)程中,按照唯一性、優(yōu)勢(shì)性的原則,確定各景觀基因載體和表達(dá)形式。識(shí)別結(jié)果見(jiàn)圖2,繪制的景觀基因圖譜見(jiàn)圖3。

圖2 趙坡頭村景觀基因識(shí)別結(jié)果

圖3 趙坡頭村景觀基因圖譜

從景觀基因識(shí)別結(jié)果可以看出,趙坡頭村景觀特色較為突出,村落文化較為豐富。具體來(lái)看,趙坡頭村景觀基因中的物質(zhì)要素相對(duì)較為全面,覆蓋了5個(gè)子要素的各個(gè)方面,景觀基因點(diǎn)中,較為豐富的物質(zhì)要素有村落形態(tài)、建(構(gòu))筑物、園林景觀;非物質(zhì)要素覆蓋了3個(gè)子要素,分別為家族文化、民俗文化和特殊技藝,涵蓋了村民生產(chǎn)、生活等方面。其中,較為典型的非物質(zhì)要素為特殊技藝,即地理標(biāo)志農(nóng)產(chǎn)品牛心柿的制作工藝和石材生土建筑建造技藝。

4 景觀基因的特征價(jià)值分析

4.1 體現(xiàn)生態(tài)哲學(xué)聚落建設(shè)思想

村莊選址與布局方面,村莊距離河道1km,統(tǒng)籌考慮水源、耕作、防御和洪澇災(zāi)害等因素,選址在山溝內(nèi)的小山頭上,體現(xiàn)了中國(guó)古代聚落選址“高毋近阜而水用足,下毋近水而溝防省”的思想。木梳狀的道路布局和地勢(shì)形成完美的契合,主要道路與村落走向一致,步行道與主要道路垂直,在工程建設(shè)方面能盡可能減少土方量,在使用時(shí)也能起到很好的人流疏散作用。街道空間的高寬比為村落提供了宜人尺度的交通空間,街道的材質(zhì)和建筑的材質(zhì)形成呼應(yīng),共同構(gòu)成了村落的基本風(fēng)格。

建筑采用生產(chǎn)、生活相結(jié)合的方式,上部為生產(chǎn)所用,下部為生活所用。建筑材料就地取材,塊石與生土均在村落周邊山上選取,二者相結(jié)合的方式,既經(jīng)濟(jì)又堅(jiān)固。少數(shù)庭院大門(mén)相對(duì)隨意的位置選擇,實(shí)則是對(duì)建筑布局的妥協(xié),優(yōu)先保證了建筑的朝向和庭院的交通需求。

4.2 共建共享的公共空間布局模式

村落在布局中形成了“村—片區(qū)—戶”3級(jí)共建共享體系,支撐起村落特有的凝聚力。村級(jí)指古戲臺(tái)形成的共享空間。古戲臺(tái)位于梭子形村域的居中位置,居木梳狀道路系統(tǒng)“梳背”處,面向“梳齒”狀的步行道,既能相對(duì)均衡地滿足不同區(qū)位住戶的交通需求,又能極易被村民感知。在古戲臺(tái)唱戲的傳統(tǒng)成為了全村凝聚的紐帶。片區(qū)級(jí)指石磨、古樹(shù)等構(gòu)成的公共區(qū)域,服務(wù)片區(qū)居民日常生活、生產(chǎn)的需求,成為村民日常交流的一個(gè)重要場(chǎng)所。戶級(jí)指村民在宅院入口處形成的鄰里交流空間,這樣的半公共、半私人灰空間,為村民提供了日常休憩,以及與街坊鄰居交流的戶外空間。3級(jí)空間構(gòu)成了全村共建共享體系,也體現(xiàn)了村落管理和服務(wù)村集體組織架構(gòu)思維。

4.3 景觀基因展現(xiàn)的個(gè)體價(jià)值

風(fēng)格保留相對(duì)完整的清代院落,為研究豫西地區(qū)傳統(tǒng)民居提供了較好的樣本。尤其是秀才府等建造精細(xì)且講究的合院,更是傳統(tǒng)民居中的典范。合院及單體建筑在設(shè)計(jì)建造時(shí),依從傳統(tǒng),又不拘泥于傳統(tǒng)。合院根據(jù)場(chǎng)地具體情況,優(yōu)先選擇正房、東西廂房和倒座圍合院落的形式;空間受限時(shí),最先被舍棄的是倒座,其次為東西廂房中的1個(gè),見(jiàn)圖4。如此選擇,是在保證使用功能的前提下,盡可能保留合院的軸線空間,突出合院的秩序感。

圖4 一進(jìn)院落的平面布局形式

牛心柿和牛心柿餅作為農(nóng)業(yè)地理標(biāo)志產(chǎn)品,成為了特殊氣候和耕作條件下的代表性農(nóng)業(yè)成果,也為豫西干旱的丘陵地區(qū)提供了農(nóng)作物種植參考。趙坡頭村作為牛心柿的主產(chǎn)區(qū),也帶動(dòng)了周邊多個(gè)村莊開(kāi)展牛心柿的種植和柿餅的制作。

4.4 傳統(tǒng)村落展現(xiàn)的精神價(jià)值

井然有序的生產(chǎn)生活空間布設(shè)、科學(xué)合理的村落設(shè)計(jì)、豐富多彩的民俗活動(dòng)等,展現(xiàn)了趙坡頭村良好的精神面貌。以傳統(tǒng)民居建筑為代表的村落,建筑裝飾物雖然較為簡(jiǎn)約,但保留了傳統(tǒng)的風(fēng)格,細(xì)膩了塊石和生土等較為粗獷的建筑材料形成的立面。樹(shù)形獨(dú)特的夫妻柏和略顯活潑的石獅,更是村民輕松活潑生產(chǎn)生活風(fēng)貌的寫(xiě)照。這些內(nèi)容為傳統(tǒng)村落增添了場(chǎng)所的精神內(nèi)涵。

5 結(jié)語(yǔ)

本文采用景觀基因理論的研究方法,篩選了澠池縣趙坡頭村這一具有豫西特色傳統(tǒng)村落的景觀基因,繪制了景觀基因圖譜。從聚落建設(shè)思想、空間布局模式、個(gè)體價(jià)值和精神價(jià)值4個(gè)方面剖析了景觀基因的特征價(jià)值。

結(jié)合研究成果,就澠池縣趙坡頭村傳統(tǒng)村落保護(hù)發(fā)展,提出如下建議。

應(yīng)進(jìn)一步梳理完善建筑文化符號(hào),尤其是以秀才府為代表的保存完整的清代合院,探尋豫西地區(qū)傳統(tǒng)建筑的發(fā)展和演變。在村落改造提升的過(guò)程中,可將秀才府等合院作為對(duì)外形象展示的窗口,形成優(yōu)秀歷史建筑展示空間,并進(jìn)一步改造為公共建筑,融入并擴(kuò)大村落“村—片區(qū)—戶”3級(jí)共建共享體系,為鄉(xiāng)村旅游開(kāi)發(fā)創(chuàng)造空間。

打造村落精神文化IP,提升傳統(tǒng)民俗文化表演,恢復(fù)村落精神文化凝聚點(diǎn)。在趙坡頭村發(fā)展歷程中,精神文化起到了較大的促進(jìn)作用,成為全村凝心聚力的關(guān)鍵點(diǎn)之一。在傳統(tǒng)村落的長(zhǎng)期發(fā)展中,還應(yīng)重新樹(shù)立起精神文化的標(biāo)識(shí),為村落注入新的發(fā)展活力。

構(gòu)建村落景觀基因庫(kù),完善景觀基因的圖式、圖樣,為傳承和發(fā)揚(yáng)傳統(tǒng)文化奠定基礎(chǔ)。村落中現(xiàn)有的近現(xiàn)代建筑,已打破了傳統(tǒng)建筑的樣式,對(duì)傳統(tǒng)村落的風(fēng)貌形成了一定程度的破壞。完善景觀基因的圖示、圖樣,形成對(duì)現(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)和建造的指導(dǎo),或在當(dāng)代生產(chǎn)生活需求的基礎(chǔ)上,形成新時(shí)代需求的建筑風(fēng)貌,都更有利村落的風(fēng)貌保護(hù),并可為整個(gè)豫西地區(qū)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)提供參考。