淺談文化遺產的保護與利用

摘要:北京孔廟和國子監博物館,是由元、明、清三代皇家祭孔典禮和國家最高學府的教育行政部門所組成的。自孔廟和國子監博物館被列入全國重點文物保護單位以來,人們越來越重視對其的保護和研究利用。本文根據筆者游訪和前人研究成果,從文化遺產的保護和利用價值的視角,分析北京孔廟和國子監博物館。

關鍵詞:文化遺產;保護;利用;北京孔廟;國子監

北京孔廟和國子監博物館,現位于北京市東城區國子監街,被列為全國重點文物保護單位,也是我國重要的5A級景點。它由兩部分組成,孔廟和國子監,曾是元、明、清三代國家祭孔典禮的場所和國家最高學府的教育行政部門。從建筑上可以看出,兩者都是沿著中軸線對稱建造的,符合北京整體建筑構造格局。

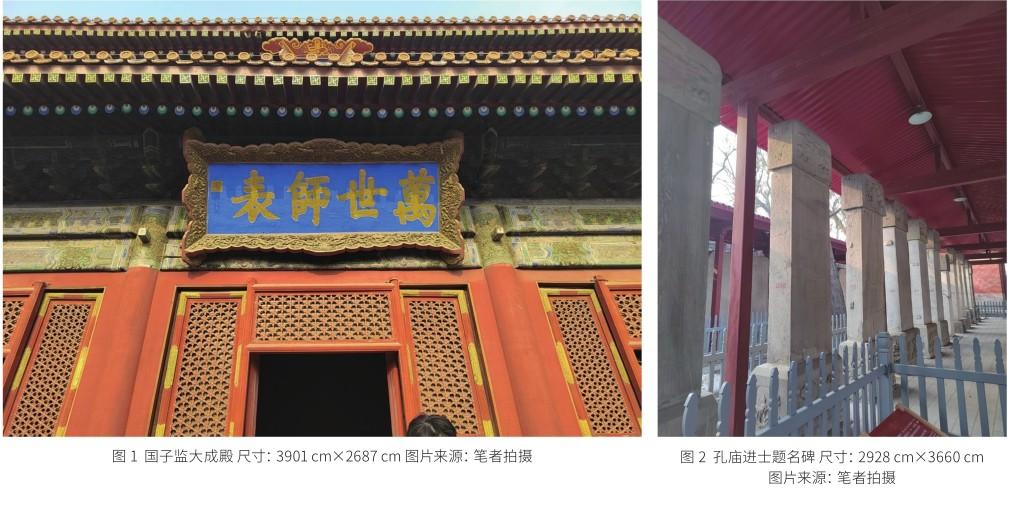

北京孔廟的建筑構造,主要由大成殿和崇圣祠組成。古時人們常在大成殿(圖1)大成門前舉行祭孔典禮,其后是崇圣祠。孔廟旁還有元、明、清三代進士的題名碑(圖2),為研究科舉制度提供了寶貴的資料。

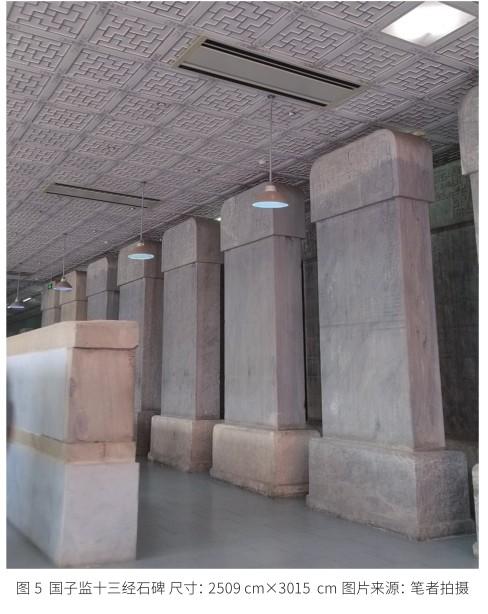

國子監的建筑構造,主要由辟雍殿、彝倫堂和敬一亭構成。其中最令筆者感到震驚的是十三經刻石和琉璃牌坊(圖3)。

筆者于2023年11月30日游訪該博物館,在此基礎上結合前人研究成果,并從文化遺產的保護和利用視角來研究北京孔廟和國子監博物館。

一、文化遺產的保護和利用

國家越來越重視對文化遺產的保護和研究利用,同時更重視與非物質文化遺產的有機結合發展博物館事業。因此,筆者從文化遺產的保護和利用角度研究北京孔廟和國子監博物館。

(一)保護

1.館藏文物的保護

就目前北京孔廟和國子監博物館而言,館藏文物有石器、石刻、青銅器、食器、酒器、鐵器、瓷器、竹器、木器和玉器等。筆者見得最多的是石質類文物、石刻(圖4)和石碑等。因此,筆者重點分析對石刻、石碑的保護、研究和利用。孔廟里的進士碑和國子監十三經石碑是重要的歷史文物,對其進行合理保護是非常有必要的。

根據保存環境,文物可分為室內保存和室外保存。依據筆者游訪經歷,進士碑在室外保存,而十三經石碑被放在室內保存。顯然,兩者保存環境的差異,導致其保存完好程度也有所差別。進士碑(圖2)常年在室外,受風、雨水、光線和游客觸摸等因素的影響,石碑表面受損嚴重,文字很難看清。十三經石碑(圖5),相較于進士碑保存的程度良好,不過也存在表面受損而部分文字內容看不清的情況。十三經石碑常年存放在陰冷、光線少、濕度良好的環境中,受損較少。

綜上所述,應當選擇適宜的溫濕度、紫外線少的環境來保存石質文物。此外,應當強調游客不得觸碰文物,以免對文物造成二次破壞。總的來說,在保護館藏文物時,必須考慮其保存環境的適宜程度,要有合適的溫濕度、光線少的環境,同時進行適當通風和控制細菌、微生物的污染等工作。

2.古建筑的保護

文中所說的古建筑是孔廟和國子監整體建筑。從兩者的整體建筑構造上來看,皆是沿著中軸線而建造的。不同之處就在于,兩者在功能上的差異。

從建筑風格上,孔廟和國子監皆保留元、明、清三代的建筑風格。客觀上講,古建筑的保護,相較于石質文物的保護要好。正如,筆者親眼所見,孔廟和國子監的古建筑,外觀上看完好無損,內部也保護得很好。琉璃牌坊(圖3)便可證實這一點。初看琉璃牌坊時,筆者感到很壯觀,難以用語言來形容當時的心境。盡管歷經數百年到現在,它仍然矗立在國子監里,好似剛剛建造的那樣。

綜上所述,孔廟和國子監博物館內的古建筑,相較于石碑、石刻等文物保存狀況良好,仍然保持著建造時的模樣。對文化遺產的保護固然重要,但是只保護,不研究和利用,就詮釋不了其用途和價值。因此,我們應當在科學保護文化遺產的基礎上,對其進行合理研究和利用,以促進博物館事業的發展。

(二)利用

1.文化遺產的衍生產品

近年來,隨著博物館事業的發展,文化產業也取得了一定成就。以北京故宮為例,在保護、展示文物的基礎上研究文物,并與文化產業相結合推出的故宮文創產品深受游客喜愛。

和故宮博物院一樣,北京孔廟和國子監博物館,也推出了文創產品。文創產品封面結合了孔廟和國子監的特色,有辟雍殿和鶴的圖像、琉璃牌坊上有魚躍龍門字樣以及帶有各種吉祥寓意的文創產品。由于孔廟和國子監是進士和科舉制度的象征,因此其文創產品深受大家喜歡,特別是參加錄取考試的學生和父母。

綜上所述,在保護、展示館藏文物的基礎上研究文物,與文化產業相結合推出文創,有助于促進博物館事業全面、多維度的發展。

2.文化遺產與新興技術的有機結合

近幾年來,VR(虛擬現實)、AR(增強現實)等新興技術的發展,直接推動了博物館事業的發展——VR虛擬博物館。博物館的教育目的,側面反映了公眾對文化知識的迫切渴望。博物館以記錄與傳承歷史文化、教育與普及知識、促進文化交流與融合、啟發創新與想象力、維護社會和諧與穩定、推動旅游業發展為目的,傳達文物的物質與精神價值,推動社會發展。

就北京孔廟和國子監博物館而言,將文化遺產與新興技術結合的現象少,有很大的提升空間。該博物館設有門票,可從線上公眾號和線下購票。聯合公眾號服務還有參觀指南、景區服務(講解服務)和票務服務等。從參觀者的角度分析,為公眾了解博物館相關知識提供了有利條件。與新興技術結合發展,能夠更詳細地傳播知識。

筆者了解到,該博物館有官方網站,且有數字展覽模塊,不過并不是動態地更新。因此,筆者認為將重要的展覽錄入數據庫,與數字技術、虛擬和VR等技術結合,建設虛擬博物館,在一定程度上保護館藏文物,同時能夠做到向公眾傳播文化知識的教育目的,減少博物館承載游客的壓力。

(三)結論

總的來說,北京孔廟和國子監博物館,對文化遺產的保護和研究利用的成果,是有目共睹和值得其他博物館借鑒的,不過仍有一些不足之處需要改進。首先,對石質文物的保護有待加強。其次,應當與新興技術相結合,建設系統、完整、動態的虛擬博物館,向公眾傳播文化知識。以上是筆者根據親身游訪體會和前人研究資料,分析所得出的結論,僅供參考。

二、結語

保護和利用文化遺產是博物館的主要任務。要想有效地發揮兩者的作用,首先,應加強管理對文物的保護工作。其次,在保護工作的基礎上,研究利用文物價值,將其研究成果面向社會公眾傳播、普及文化知識,從而提升社會整體發展水平。

作者簡介

劉溫鑫,女,蒙古族,內蒙古烏蘭浩特人,研究方向為文物與博物館學。

參考文獻

[1]陳敬一.基于符號學理論的“夫子有禮”博物館文創產品設計研究[D].保定:河北大學,2021.

[2]周怡.博物館“云參觀”運作—以孔廟和國子監博物館為例[J].文物鑒定與鑒賞,2020(22):120-122.