基于Landsat8遙感影像的河套灌區植被覆蓋度時空變化分析

馬斌暢 蘇日古格 常君瑞

摘?要:本文以臨河區2013年、2017年和2021年8月份的Landsat8?OLI遙感影像為數據,利用ENVI和ArcGIS軟件,提取了植被歸一化指數(NDVI),并利用像元二分模型估算了從2013~2021年間臨河區植被覆蓋度并按照標準進行了分級,結果表明2013—2021年九年間,密等級的植被增加18.7%,中等級的植被減少3.02%,疏等級的植被減少5.68%,灌叢等級的植被減少9.65%,稀疏灌叢等級的植被減少0.35%。整體來看植被覆蓋度等級為密的比例不斷增加,生態質量穩步提升。

關鍵詞:遙感;植被覆蓋度;ENVI;變化檢測

植被是防沙治沙的關鍵,植被覆蓋度是從整體角度分析一個地區植被生長覆蓋情況,對地區生態保護具有重大意義。

本文以河套灌區中臨河區作為研究對象,利用ENVI?5.6作為遙感圖像處理平臺,結合ArcGIS利用像元二分模型估算了2013—2021年間臨河區植被覆蓋度并進行等級劃分,利用圖像差值法得到2013—2021年間臨河區植被覆蓋度動態變化情況,從整體上了解本區域植被的分布和生長情況,為評價本區域的生態環境建設效果提供一定的參考和依據。

1?研究區概況

臨河區是筆者所在河套學院的區級行政區,位于內蒙古西部,是巴彥淖爾市政所在地。南臨黃河,北靠陰山,地理坐標為東經107°6′—107°44′,北緯40°34′—44°17′。區域全境為黃河沖積平原,地面開闊平坦,地勢從西南向東北微度傾斜,海拔為1209~1045米。本地區屬于三北防護林建設區域,近些年在國家和地方政策的大力支持下,地區生態環境得到了明顯改善。

2?研究數據與研究方法

2.1?數據來源與預處理

本研究數據采用的是2013年、2017年和2021年8月份的Landsat8?OLI影像,軌道編號為130/031,數據已經過幾何校正,云量低于5%,精度滿足要求,影像選取時間均處于植被生長較好的夏季,能真實地反應地區植被的生長和分布情況。遙感影像要經過輻射定標、大氣校正消除由于大氣吸收或折射引起的輻射亮度誤差,利用臨河區行政區域矢量文件經過裁剪得到臨河區遙感影像,然后對圖像進行處理分析。

2.2?研究方法

本文利用李苗苗等在像元二分模型[1]基礎上研究的模型,利用NDVI近似估算植被覆蓋度(FVC)。利用遙感影像計算歸一化植被指數(NDVI)[2],計算公式為:

NDVI=NIR-REDNIR+RED(1)

式中NIR是遙感影像中近紅外波段,RED是紅外波段。

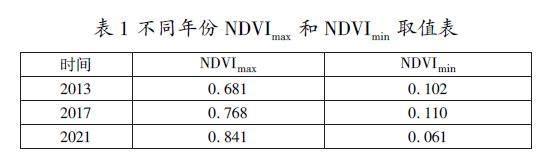

根據像元二分模型,假定一個地表的像元是由植被和土壤兩部分組成,其中純植被覆蓋區域的NDVI值為NDVImax,完全是裸土無植被覆蓋的區域的NDVI值為NDVImin[3],兩個值采用累計頻率法確定,本文置信度為5%[4],在置信度區間內得到2013、2017和2021年的NDVI最大值和最小值分別見表1。

根據NDVI計算植被覆蓋度,計算公式為[5]:

FVC=NDVI-NDVIminNDVImax-NDVImin(2)

將表1中的值代入公式2中,計算得到不同年份的植被覆蓋度。

按照中華人民共和國國家標準《森林資源規劃設計調查技術規程》,將監測區域的植被覆蓋度分為密、中、疏、灌叢和稀疏灌叢5種類型,見表2。

3?過程與分析

3.1?植被覆蓋度空間分布

根據FVC計算公式,利用ENVI5.6計算2013、2017和2021年的植被覆蓋度并用ArcGIS處理得到三年的植被覆蓋度如圖2。

從圖2中明顯可看出隨著時間的增加植被覆蓋度是越來越密的,統計2013年、2017年和2021年各級植被覆蓋度的像元數和所占比例,見表3—表5和圖3。

根據圖2、圖3和表3、表4、表5,臨河區2013年主要以灌叢和密等級的植被覆蓋度為主,分別占比28.57%和28.25%,2017年主要以密和灌叢等級的植被覆蓋度為主,分別占比33.24%和27.38%,2021年主要以密等級的植被覆蓋度為主,占比46.95%。不同年份中密和中等級的植被主要分布于耕地農田地區和森林地區,疏、灌叢和稀疏灌叢等級的植被主要分布于主城區、開發區。

對比不同年份的各等級植被覆蓋度,從2013年到2017年,密等級的植被增加4.99%,中等級的植被減少1.8%,疏等級的植被減少2.33%,灌叢等級的植被減少1.19%,稀疏灌叢等級的植被增加0.33%。2017年到2021年,密等級的植被增加13.71%,中等級的植被減少1.22%,疏等級的植被減少3.35%,灌叢等級的植被減少8.46%,稀疏灌叢等級的植被減少0.68%。2013年至2021年九年間,密等級的植被增加18.7%,中等級的植被減少3.02%,疏等級的植被減少5.68%,灌叢等級的植被減少9.65%,稀疏灌叢等級的植被減少0.35%。

從各級植被覆蓋度比例的變化中能看到從2013年至2021年密級植被覆蓋度大大增加,其他等級的植被覆蓋度都有相應的減少,這和圖2中植被覆蓋度顏色的變化情況是相符的。

3.2?植被覆蓋度動態變化

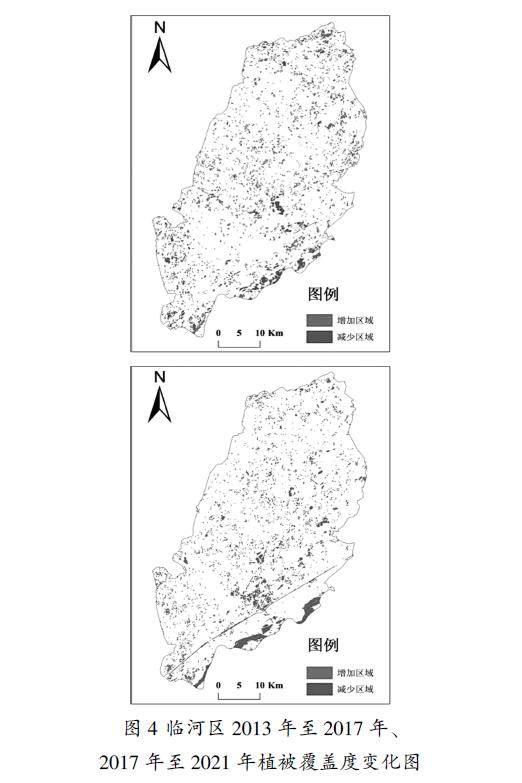

在ENVI5.6中通過變化檢測工具運用圖像插值法提取2013年至2021年植被覆蓋度動態變化情況,見圖4。

圖4?臨河區2013年至2017年、2017年至2021年植被覆蓋度變化圖

如圖4上圖所示,圖中綠色為植被覆蓋度增加的區域,紅色為植被覆蓋度減少的區域,根據變化檢測結果,增加的像元數量是139346,按照30m的圖像分辨率計算,植被覆蓋度增加的面積約為125.4km2,減少的像元數量是81992,植被覆蓋度減少的面積約為73.8km2。增加的區域主要位于西南方黃河邊緣、雙河鎮東南和北方烏加河沿岸,減少的區域主要位于東南黃河沿岸和鏡湖周邊。

如圖4下圖,根據變化檢測結果,綠色區域增加的像元數量是129019,增加的面積約為116.1km2,紅色區域減少的像元數量是95451,減少的面積約為85.9km2。增加的區域主要位于農村地區、西南沿黃公路周邊和北面烏加河沿岸,減少的區域主要位于臨河城區、黃河沿岸和雙河鎮。

根據上述分析的情況,查閱相關資料,植被覆蓋度增加的原因主要有:(1)實施三北防護林人工造林、天然林保護人工造林、退耕還林工程荒地造林和烏梁素海流域生態修復工程。(2)實施重點通道綠化,打造環城精品通道林帶,實施包括京藏高速拓寬綠化、黃河大橋引線拓寬綠化、八斗溝綠化、繞城公路綠化、物流大道拓寬綠化等重點通道綠化工程,同時結合十個全覆蓋工程,全力推進城鄉一體化林業生態體系建設。(3)實現城市園林綠化提檔升級,繼續加大擴量增綠的力度和廣度。

植被覆蓋度退化的主要原因有:(1)2013年以來,臨河區大力開展基礎設施建設,在老城區以西展開了新區建設,同時在南部雙河鎮建設了河套學院新校區、市委黨校新校區等一系列建筑工程,同時大力新改擴建高速公路。(2)2017年開始在鏡湖修建綜合濕地公園,新建了較多市民工程,硬化了道路。

綜上分析,建議臨河區在之后的生態工程建設中加強對黃河沿岸、主城區和其他建筑用地地區的植被保護,在合理開發建設的同時加強當地的植被修復和保護,多爭取國家重點生態保護修復項目,不斷將稀疏灌叢和灌叢等級的植被覆蓋度轉變為更高等級的植被覆蓋度,堅持綠水青山就是金山銀山的生態發展理念。

結語

本文基于ENVI和ArcGIS平臺,利用Landsat8?OLI遙感影像,對河套灌區中典型的臨河地區2013年至2021年的植被覆蓋度及其變化情況進行了統計分析,能夠整體了解地區植被覆蓋度及變化情況,對評估本地區的生態環境,加強生態保護和修復具有重要意義,能夠為政府相關部門提供一定的借鑒參考。

參考文獻:

[1]李苗苗,吳炳方,顏長珍,等.密云水庫上游植被覆蓋度的遙感估算[J].資源科學,2004,26(4):153159.

[2]孫家柄.遙感原理與應用[M].武漢:武漢大學出版社,2009.

[3]宮照,栗敏光,閻鳳霞.青藏高原生態屏障區植被覆蓋度監測[J].地理空間信息,2020(05):111114.

[4]滕玲.基于時序Landsat解析合肥市植被覆蓋度動態變化研究[D].合肥:安徽大學,2016.

[5]陳愛京,傅瑋東,肖繼東,等.基于像元二分模型的布克賽爾縣植被覆蓋動態變化分析[J].草業科學,2012,29(6):857862.

課題項目:內蒙古自治區教育廳高等學校科學技術研究項目(編號:NJZY22261)

作者簡介:馬斌暢(1993—?),男,蒙古族,內蒙古人,碩士,講師,研究方向:環境遙感、電氣控制。