成人高尿酸血癥與痛風食養指南72天食譜分析

高尿酸血癥是嘌呤代謝紊亂引起的代謝性疾病。正常膳食狀態下,非同日2次檢測空腹血尿酸水平>420μmol/L,可診斷為高尿酸血癥。高尿酸血癥是痛風發生的病理基礎。根據高尿酸血癥與痛風人群,辨證施膳,分季擇膳。本文筆者執筆起草了成人高尿酸血癥與痛風食養指南的72天食譜,并介紹四種不同證型的經驗食養茶飲、食養方。本指南食譜參考“辨證辨體,因人施膳”原則,將高尿酸血癥與痛風分為4種中醫證型,制定對應食譜示例。食譜制作食譜制作堅持食物多樣、能量適宜、主食定量、蛋白適量、蔬菜豐富的原則。食譜根據無癥狀高尿酸血癥期與痛風間歇期的輕體力活動人群,一天食譜的能量范圍在1600-1800kcal;正常體重的成年急性痛風性關節炎期及慢性痛風性關節炎期人群,一天食譜的能量在1400-1600kcal范圍,可結合自身情況合理調整能量。使用者可基于不同證型選擇相應的食藥物質和食養方,參考指南提出的食養原則和建議,結合食物互換法,根據自身情況對食譜進行調理搭配。

1.成人高尿酸血癥與痛風的食養原則和建議

食物多樣,限制嘌呤;蔬奶充足,限制果糖;足量飲水,限制飲酒;科學烹飪,少食生冷;吃動平衡,健康體重;辨證辨體,因人施膳;因地因時,擇膳相宜。

2.從食物類別的角度進行72天食譜分析

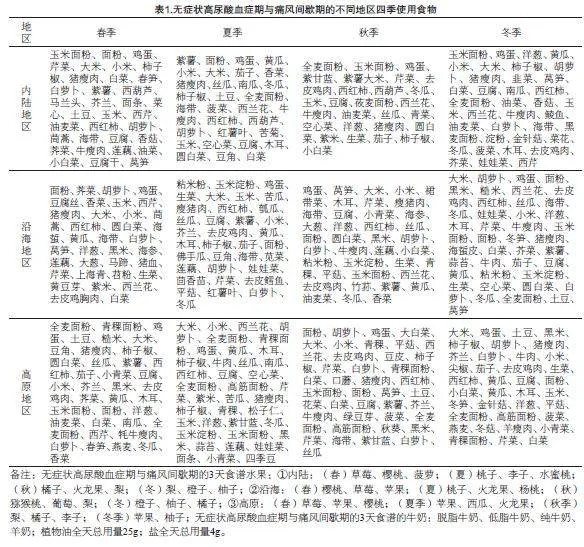

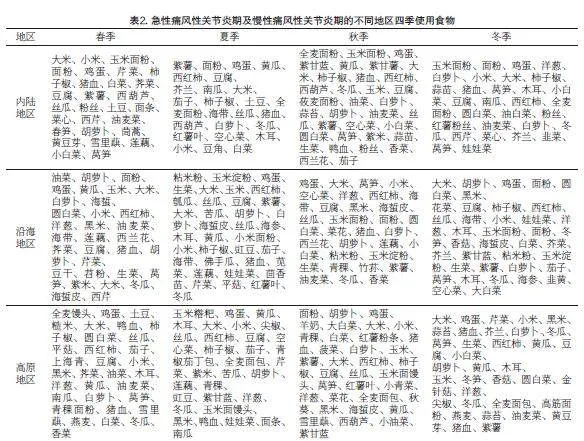

食物多樣,蛋白質和膳食纖維攝入充足。在控制總能量及脂肪的基礎上,選擇食物多樣的平衡膳食模式,食物每天至少15種,每周至少30種。碳水化合物攝入量占總能量的50%-60%,以成年人每日能量攝入1600-1800kcal 為例,相當于全天碳水化合物攝入量在200-215g之間。主食減少白米面攝入,適量增加膳食纖維,如全谷物、雜豆類、蔬果等。新鮮蔬果含豐富植物化學物,如生物堿類、黃酮類等,能明顯降低血尿酸水平,改善高尿酸血癥,降低痛風發作。建議每日食新鮮蔬果的攝入量為500-800g,深色蔬菜應占一半以上。蛋白質10%-20%,乳蛋白是優質蛋白的重要來源,有助于尿酸排泄,每日攝入300mL以上的奶(含奶制品),奶類選低脂或脫脂牛奶、羊奶等。無癥狀高尿酸血癥期與痛風間歇期攝入的脂肪占比20%-30%,可選豬瘦肉、牛瘦肉、去皮雞肉、牦牛瘦肉、去皮鱈魚等脂肪含量較低食物;急性痛風性關節炎期及慢性痛風性關節炎期因關節炎發作期間,體力活動受限,以豬血為主。需限制果糖的攝入,果糖誘發代謝異常和胰島素抵抗,影響尿酸水平升高,減少如鮮榨果汁、含糖飲料、果脯蜜餞等。高尿酸血癥與痛風人群提倡肉類汆煮后食用,盡量不喝湯。少鹽少油、減少調味品、清淡膳食有助于控制或降低血尿酸水平。每天食鹽攝入量不超過5g,每天烹調油不超過25-30g。本指南食譜遵循高尿酸血癥期與痛風不同時期的食養特點,合理搭配內陸、沿海、高原三個不同地區的四季應季特色食材,尊重各地區傳統膳食文化、保留特色膳食(如表1、表2和表3)。

3.72天食譜進行食藥物質、藥膳、茶飲方歸類分析

高尿酸血癥是痛風人群的前期狀態。“痛風”相當于中醫的“痹證”“歷節”等范疇,病機為濁、瘀、虛,由于先天稟賦虛弱,陰陽失調,加上后天精神壓力大、缺乏運動,或過食肥甘厚味,導致脾胃運化失司,釀生濕濁,則出現高尿酸血癥期。若高尿酸血癥期未及時治療,濕濁流注經絡,沉積關節,郁而化熱;或受外感風寒濕邪等引動,則誘發急性痛風性關節炎。根據不同的癥候采用個體化的食養茶飲方和藥膳方選用的食藥物質,在能促進尿酸降低的同時,還體現春季養肝、夏季祛暑、秋季養陰潤肺、冬季溫補的特點(如表4)。

小結

高尿酸血癥與痛風的膳食調理以辨證辨體,因人施膳;因地因時,擇膳相宜為原則,根據高尿酸血癥與痛風人群年齡、體質、生活地區、飲食習慣、職業等特點,辨別不同證型,結合不同階段、不同地區、不同季節,給出72天個性化食譜示例,以達到精準施膳的目的;中醫分為濕濁證、濕熱證、痰瘀證、脾腎虧虛證四大證型。其中急性痛風性關節炎期多見于濕熱證,無癥狀高尿酸血癥期、痛風間歇期與慢性痛風性關節炎期分別多見于濕濁證、痰瘀證、脾腎虧虛證。切合高脂血癥與痛風人群不同體質和對應癥型的個性化藥膳食譜值得臨床和基層推廣。《成人高尿酸血癥與痛風食養指南》(2024年版)面向成人高尿酸血癥與痛風人群以及基層衛生工作者(包括營養指導人員),為高尿酸血癥與痛風輔助預防與改善提供了食養指導。

基金項目

廣東食品藥品職業學院科普項目:國家衛健委《成人高脂血癥食養指南科普》(2022KP05);廣東省中醫藥局項目:基于廣東中醫藥膳食療特色優勢,開展“成人高脂血癥粵式食養指引”研究(項目編號20241219)。

第一作者

楊雅琴(1987-),女,碩士研究生,講師;研究方向:中醫養生保健藥膳食療研究。

*通訊作者

范文昌(1984-),男,碩士研究生,副教授;研究方向:中醫藥膳與食療。