本科教育層次科教融合式培養模式研究

袁媛 朱星平 趙子維

摘? 要:學生是本科教育層次的主體及核心,該文探討針對性的科教融合式培養模式,研究相關概念、類型特點、方式與方法,充分把握時代進步、教學方式轉變,以及科研與教學相互融合的大趨勢,從淺層融合向深層融合漸進,以融合改革育人方式,對于未來人才的培養以及推進以學生為本位的教改事業,具有現實性研究意義。

關鍵詞:本科教育層次;科教融合;教育轉型;培養模式;教學內容

中圖分類號:G640? ? ? ? 文獻標志碼:A? ? ? ? ? 文章編號:2096-000X(2024)14-0156-04

Abstract: Students are the main body and core of undergraduate education. This paper discusses the targeted integrated training mode of science and education, studies related concepts, types, characteristics, methods and methods, fully graspes the progress of the times, the transformation of teaching methods, and the general trend of the integration of scientific research and teaching, gradually changes from shallow integration to deep integration, and reforms the education mode through integration. It has practical research significance for the cultivation of future talents and the promotion of student-oriented educational reform.

Keywords: undergraduate education level; integration of science and education; transformation of education; training mode; teaching content

習近平總書記在2016年全國高校思想政治工作會議上指出,“辦好我國高校,辦出世界一流大學,必須牢牢抓住全面提高人才培養能力這個核心點”。因此,做好院校高等教育人才培養,尤其是本科階段的人才培養是保證民族發展力的核心之一,也是我們的中心工作。世界著名科學家、教育家錢偉長先生曾說過:“你不教課,就不是教師。你不搞科研,就不是好教師。”2018年習近平總書記在北京大學師生座談會上習近平總書記再次強調:“大學要瞄準世界科技前沿,加強對關鍵共性技術、前沿引領技術、現代工程技術、顛覆性技術的攻關創新……加強學科之間協同創新,加強對原創性、系統性、引領性研究的支持。”這些指示為我們指明了高等教育在制定人才培養計劃過程中充分考慮科研與教學之間相互關系所應具有的思路與方針。

一? 相關背景及概念

近年來隨著現代教育理念的推廣和新型教學模式的興起,院校高等教育中催生了一場范圍廣闊和長期持續的教改浪潮,諸如慕課建設、在線精品課程、翻轉課堂等方面。隨之應運而生的很多教學改革轟轟烈烈展開,但卻往往會很快被另一個更加顛覆性的教改理念所替代,而且其最終結果與改革者的期待卻大相徑庭。對此,改革者和教育者倍感挫折、百思不得其解,“為什么許多轟轟烈烈的教學改革開展之后都無疾而終?”

其實,這可以歸結為“先進教學理念的落地問題”。本科教育作為大學階段教育的主體部分,其教改應當更為關注學生的學習路徑,從學生的角度思考教改。學生作為大學教改的核心利益相關者,他們的需求、思想、焦慮和困惑更應該受到重視。

高等教育本科期間教學改革的內容包含兩個方面:一是人才培養體系與當前社會學生培養發展的需求不匹配;二是人才培養體系不能符合新形勢下教育目標的提升。教改就是針對上述兩個問題進行更新變革。目前高層教育本科階段的教學改革,從應用層面來說,基本只注重用戶本身“需求之上”模式和學習內容“由淺到深”模式,并不主要考慮學生自身的發展需求和個人利益,并沒有把發揮才智、提高水平、增進技能等擺在第一層面上。

二? 本科教育層次科教融合式培養模式的特點

(一)? 科教融合式培養模式的特點

科教融合,顧名思義就是指把科學研究和教學內容融合在一起。一方面,要求在課堂教學內容中融入對應項目的研究成果,體現在教案中,體現在講義中,為學生講解最前沿、最具時事性的專業知識;另一方面,應該把科學研究作為新時代人才培養的一種模式,激勵學生盡早參與科研項目,培養學生的創造能力和實踐水平。

雖然科教融合主要指向高等教育本科培養模式,但是它仍然是以教師為主體的教育模式。因此在本研究中重點分析以學生為中心的科教融合本科教學方法,關注學員的主張、焦慮、意見和爭議,真正落實學生至上。

順應新時代背景下的科教融合教育模式是當前高等教育教學改革的重要方向,是全面提高人才培養質量的牢固根基,是提升學生創新思路的基本理念。科教融合,從紙上談兵到付諸實踐,其核心在于如何將科學研究與教學內容合理地融合在一起。

建筑大師格羅皮烏斯在他設立的魏瑪包豪斯學校曾提出過“教學實踐”相融合的理念,設立專門的實踐教室,對教學內容即時進行動手操作研究,并從中尋找到知識本身的樂趣。科研型學習是以教師發布問題為牽引,并通過網絡等傳媒提供給學生各種形式的資料素材,引導他們提前預習、提出問題、動腦思考及嘗試解決等教學過程。

(二)? 本科階段科教融合式培養模式的特點

在我國的高中教育階段以應試教育為中心的特點較為明顯,從中學的“填鴨式”教育階段到走進大學,往往新生會發現自己既缺乏思辨精神和創新意識,又缺乏獨立思考探究和團隊協作能力,而僅僅會背誦記憶,單向接收知識信息,坐等灌輸,考慮問題的角度單一、思路狹窄。這種思維方式和學習模式令當前我國大學新生對于本科學習生涯新階段的適應期更長、更困難。

曾任耶魯大學校長的理查德·萊文,2010年在英國皇家學會高等教育政策研究所做了報告,題為《亞洲大學的崛起》,其中專門針對中國建設世界一流大學的可能性展開了辨析,他突出談到:“中國有足夠的資源去實現世界一流大學的夢想,但其前提是,在人才培養上必須要強調批判性思維。”

著名教育家紐曼在《大學的理想》一書中解讀了“什么是一所大學”:“大學是一所萬有知識的學府,包含著來自各方各地的教員和求學者……它是一個借助于全國各地的人與人之間的交往而進行思想的傳播和流通的場所。”他指出知識并不全部儲存在書面和文字當中,研討課是大學將自身的研究優勢直接帶入本科教育的方式之一。研討課程注重啟發式、探究式、討論式、師生雙向互動式的教學方式,以磨礪本科生的批判性思維能力、表達能力和人際交往能力。

因此,本科階段科教融合式培養模式的特點是以培養批判性思維為特征,以研討型教學為基本手段。

三? 本科教育層次培養模式特征與科教融合式培養模式的相關性

(一)? 批判性思維能力的需求與培養

高等教育本科層次的培養目標是直觀定位的,就是培養同時具有領導者素質和工程師能力的人才,在這其中批判性思維是必備的素質之一。批判性思維主要包括兩個方面的八種能力,如下所述。

首先是思維方面的四種能力:一是尋找問題、采集信息、思辨分析和評估證據的能力;二是鑒別事物本質與個人思想和邏輯思維之間同異的能力;三是能夠發現事物中存在的通用規律,并鑒定其邏輯是否嚴密的能力;四是正確、清晰地進行分析推理,并得出準確結論的能力。

其次是心智方面的四種能力:一是不魯莽,對問題深入思考,考慮全面,;二是保持好奇和質疑的思辨能力;三是意識到自己的能力不足的存在,注意克服這些不足對問題判斷的影響;四是能以一種開放的態度理性地看待各種見解和觀點,理解他人,思考自己。

(二)? 有效教學體系的構建

在本科教育階段大學教師的有效教學,是以學生和學生的學習為中心,教師具備特定的技能,滿足教學發生的具體情境的要求,包括四個不同的緯度:愛好、授課思路、課堂組織和學習氛圍。有效的教學需要教師對本學科的知識有著深厚的理解和認識,知道如何引導學生、如何思考表達觀點、如何有效幫助學生解決學習中的實際困難。其中,教師具備深厚的學科專業知識是一切技能的核心和基礎,知道如何將這些知識傳授給學生,強調對學科知識和傳授方法的掌握。

最優秀的教師首先是自己學科的資深專家,對所講授的學科有獨到的見解,在學術界有較大的影響力;其次是在授課之前,教師進行了充分的思考和備課,同時他們對學生有更多的要求和期待;再次,在教學方法上,創造一種稱為“自由的批判鑒賞的氛圍”;最后,優秀的教師不斷進行自我提升,不斷檢查自己的不足。

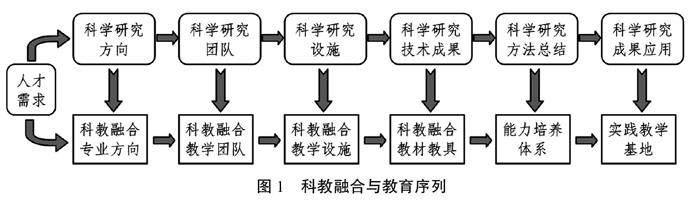

(三)? 科教融合與教育序列

人才培養是教育、創新和研究融合的出發點和落腳點。如圖1所示,院校要切實通過制度創新推進科教融合,把研究和創新的資源、平臺和成果有效地轉化為教育的構成要素。

四? 本科教育層次科教融合式培養教學活動的實施

(一)? 教學活動實施對象

圍繞教學活動,大學內部有三大類群體:管理人員、教學人員和學習人員。圍繞三者在教學活動中的不同屬性,構成了三種大學的教學治理模式。①教師模式,作為教學院所,教師始終處于教學核心地位,師生地位不存在普遍意義上的完全平等。②管理模式,作為資源依賴性組織,學生作為大學生產鏈的一種產品,教學的過程與社會工廠的流水線并無本質區別,應強化標準化統一管理為核心的行政控制。③多元模式,學生是大學的重要知識載體,作為大學三位一體組合最核心的一份子,它們彼此之間互相牽制循環運轉。

大學在教改過程中難免忽視學生,在某個時期中,對教師的考核過度重視科研和論文,形成進退維谷的問題,造成了教師的生涯目標變成了“撰寫一篇文章,而不是造就一個人”。為了解決這個問題,學者們提出了科教融合的理念,希望以高水平的科學研究支撐高質量的人才培養。

(二)? 調查問卷

研究者根據本項研究的目的和邏輯體系,針對本科教育層次科教融合式培養的希望和效果制定了調查問卷,并選取了兩個研究者任課的教學班次展開問卷調查。兩個班分屬土木工程專業三年級和建筑學專業四年級,兩個班次的學員均距離畢業還有近1年的在校時間,已經進入高年級的學習階段,并且通過前期3至4年的學習實踐,對于學習的方法、目的、過程都有了比較深刻的個體認知,因此,相比于低年級學員,其調查結果更為可信。

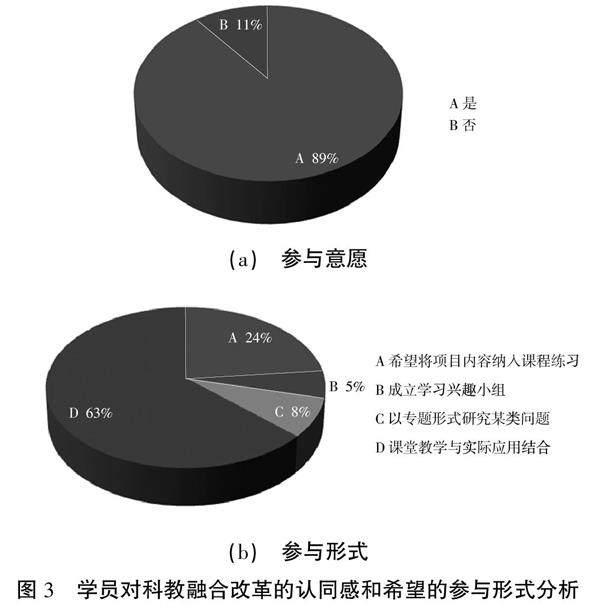

調查問卷的制定遵循非誘導性提問和要素性提問,采取客觀選擇的方式回答以便于統計結果。主要從學員參與科教融合式教學改革的意愿及其原因分析、學員對科教融合改革的認同感和希望的參與形式分析、科教融合在本科教育中的實施狀況調查與分析三方面展開,如圖2—圖4所示。

統計結果及分析綜合反映出當前排名前80%的學生具有較強的參與研究性學習,參與科教融合式教學改革的時間、能力和意愿,但同時也反映了當前的教學內容過于偏重基本知識和技能,缺乏探索,亟待融合“專業實用性問題”教學內容,深化改革迫在眉睫。因此,展開科教融合式教學改革是可行的,也是必須的。

如圖3所示,這部分提問主要以學生參與科教融合式改革的意愿與形式的期待為主。在問題:“你希望參與教師的科研或工程項目工作嗎?”的回答中共有89%的被調查者表示愿意參與教師的科研或工程項目工作。在問題:“你希望參與教師科研或工程項目的形式?”的回答中共有63%的被調查者認為應當“課堂教學與實際應用結合”,另有24%的被調查者“希望將項目內容納入課程練習”,兩者合計高達87%。同時學生希望課程教學與實際學科進展相結合,同時不增加課程學習負擔,主要采取在教師的參與下完成任務,課題為大量性的工程實際問題而非前沿課題。

如圖4所示,這部分提問主要針對當前課程教學中開展科教融合式教學的情況進行調查。在問題:“你以前是否參與過教師科研或工程項目研究?”的回答中,反映出僅有16%的學員參與過教師的科研或工程項目工作。在問題:“如果參與教師科研或工程項目研究,你知道如何獲取或查閱相關資料?”的回答中,反映出當前學員參與科研工作查閱資料的能力還有待提升,只有37%的同學掌握了較好的從數據庫查閱科研資料的能力。在問題:“你對參與教師科研或工程項目研究的顧慮是什么?”的回答中,反映出42%的學生擔心“擠占過多時間,影響其他課程學習”,34%的學生擔心“擔心學校或學院或教師‘走過場”。這反映出當前對于科教融合式教學方式存在擔心,這與問題“你希望參與教師科研或工程項目的形式?”的回答中共有63%的被調查者認為應當“課堂教學與實際應用結合”形成鮮明的對應,需要在不增加學生負擔的情況下開展科教融合式教學改革。同時另一方面也反映了學員對于改革真改實改的期盼。

綜合看當前學校開展科教融合式教學的程度式比較低的,尤其是本課程教學階段僅有16%的學生能夠參與,但學生參與的愿望卻超過80%,雖然有時信心不足,但都愿意協作參與;同時當前的課程對學生研究能力的培養程度較低,學生大多認為當前課程雖然能反映行業大體現狀,但已經有所落后,需要改革;另一方面,學生也希望不要額外增加課業負擔,擠占本已擁擠的學習時間。總體來說,通過三個方面的調研分析可以看出,當前開展科教融合式教學改革是能夠獲得廣大學生的廣泛認同的,且在當前的課程教學中開展科教融合具有明顯的必要性和緊迫性。

五? 結束語

培養符合新時代實現中國夢的新型人才,首先需要最新、最前沿的知識作為根基,其次要具備相當的創新思辨的思維能力以及最基礎的保障教學順利進行的相關設備。如何讓教學內容、教學方法和教學手段三者合一完美契合,如何提高科教融合的前沿性及學生的思維品質,需要把最新科研成果作為一種教學媒介,將其融入到課堂,以現代化的多媒體教學手段來實現。

科教融合,就高等教育培養模式而言,主要指科學研究與教學內容的融會貫通。由于科學分門別類各有特征,可以分類為:過程主導的科學研究與教學內容的融合,結果主導的科學技術與教學內容的融合。教學的原初功能是知識授受,雖然知識獲取的渠道已隨著信息技術的發展愈發多元化,但既然教師仍然是教學的組織者、指導者和促進者,教師就應該保證學生通過自己參與的教學過程所獲得的知識是新的、前沿的。而科研能夠讓教師創造和發現新的知識,強化科研與教學的融合,就能促進教師將科研的最新成果轉化為教學內容。

教師吸納學生參與課題和項目,將學生置于真實的科學研究環境,并在科研過程中保持與學員的互動和對話,讓學生確切地了解科研過程的內在邏輯,學會如何創造知識和發現知識,學會如何發現問題與解決問題,而這種有關方法論的能力正是在科技日新月異、知識推陳出新周期日益縮短的信息時代所需的關鍵核心能力。學生也只有親身參與科研實踐,通過方法論的訓練,才能獲得思維品質的深刻性、創造性和批判性。這種思維品質是學會學習的根本表現形式,也是維持終身學習能力的根本保證。

參考文獻:

[1] 陳金龍.建構“五位一體”理念 助推科研為人才培養服務[J].中國高校科技,2019(5):50-53.

[2] 白逸仙.建設一流本科重在四個融合[J].湖南師范大學教育科學學報,2019,18(2):23-26,80.

[3] 溫輝,金繼承,郭毓東.科教融合助推創新人才培養[J].中國高校科技,2019(3):55-56.

[4] 周建松,陳正江.高職院校產教科教雙融合機制的構建與實踐——基于學校發展系統的視角[J].中國高校科技,2019(Z1):89-93.

[5] 翟明戈,孟慶森,薛彬.科教融合促進工科課程教學改革——以計算機控制技術類課程為例[J].中國高校科技,2018(12):51-53.

[6] 中國高校科技2019重點選題[J].中國高校科技,2018(12):124.

[7] 李忠紅,胡文龍.基于三鏈融合的理工科高校組織變革研究[J].高等工程教育研究,2018(6):71-77.

[8] 龔利,杜德斌,史文天,等.我國科學研究與高等教育“三重融合”的政策文本定量分析[J].科技管理研究,2018,38(21):41-46.

[9] 蘇志剛,尹輝.科教產教融合 建設高水平應用型本科師資隊伍[J].中國高校科技,2018(11):8-11.

[10] 周湘林,杜夢琦.一致性建構的科教融合模式研究[J].中國高校科技,2018(10):47-51.

[11] 楊金龍.責任、使命、作為:新時代一流大學建設的探索與實踐[J].學位與研究生教育,2018(9):1-5.

[12] 羅向陽,楊銘.加強融合創新 培養一流人才[J].中國高校科技,2018(9):4-7.

基金項目:國家自然科學基金“基于動態負荷的城市高密度地區防災空間解析與規劃應對”(51608527,項目負責人為趙子維)

第一作者簡介:袁媛(1983-),女,漢族,山西晉中人,博士研究生,講師。研究方向為建筑學、圖學教學。