一面鏡子

2005年8月20日,牟航遠老師在醫院病房留下他最后的文字:

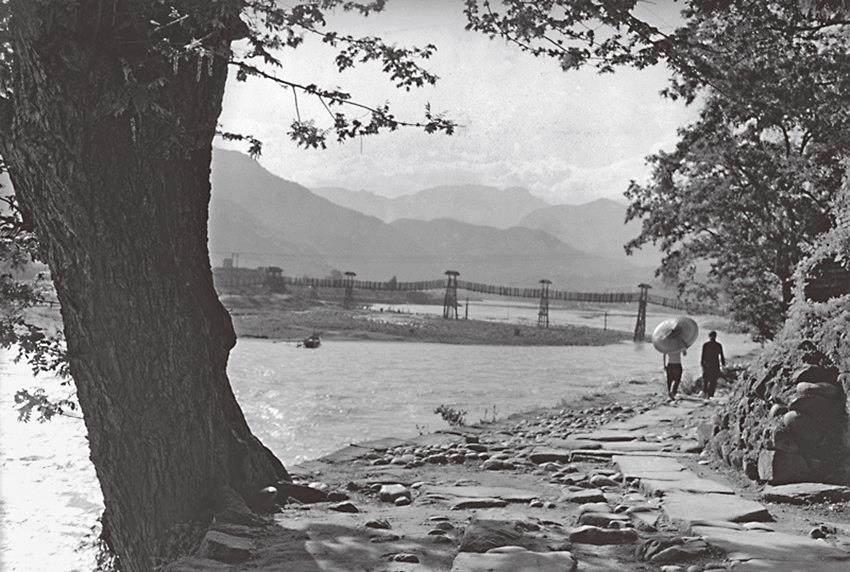

“20世紀80年代初,聽說在四川西北部發現了一個絕佳的風景地帶——九寨溝,被形容為‘童話世界‘人間仙境。為了爭取在國內首先出版,我立即組織文字和攝影人員趕赴九寨溝創作。大約用了一個月的時間,把畫冊編印了出來。這是四川人民出版社第一次向全國推出的專題大型畫冊,名為《童話世界九寨溝》,出版反響很好,以至推動了旅游事業,海內外游客紛至沓來……不幾年,又在西部高原發現了四姑娘山風景區。我對此十分振奮,立即組織一批青年攝影家:呂玲瓏、彭小岷、陳錦、高源、王富弟、隋山川等進山拍攝。當時那里交通閉塞,生活條件艱苦,為此專門開了一輛客貨兩用車,在成都買了半匹豬肉、大量蔬菜等給養,浩浩蕩蕩,開赴四姑娘山。還有幾個攝影人員開摩托車隨行。在那里拍攝了二十多天,回來立即整理編輯,當年就出版了《四姑娘山》。現在,九寨溝已成為世界自然遺產名錄,四姑娘山也評為國家級風景區。如果說我還有點貢獻的話,這兩件事值得一提。”

作為晚輩和學生,我是在牟老師的影響下開始接觸攝影的。

那是1974年的一個冬夜,在四川人民出版社三編室的暗室制作間里,牟老師手把手教我如何使用顯影罐沖洗黑白膠片。從此,一個全新的影像世界展現在我這個懵懂少年的眼前,為我日后步入攝影藝術殿堂做了最初的鋪墊。10年后的1984年,時任攝影編輯室主任的牟老師將我招致麾下,成為一名專職攝影編輯。客觀講,我在攝影這條路上能夠一直走下去并做出一些成績,是與牟老師的提攜和栽培分不開的。那時的我,真還有點兒年少輕狂、恃才傲物,總以為自己拍的才是好照片,在工作中固執己見,大有拒其他同行于千里之外的架勢。牟老師有著數十載攝影創作和編輯經驗,一輩子踏踏實實、勤勤懇懇工作,有著一份謙遜包容的大家風范。在他的感召和教導下,我逐漸懂得了天地之大、山外有山、學無止境的道理;明白了尊重同行、團結作者才是編輯工作者應該具備的職業操守。20世紀80至90年代,在牟老師的率領下,攝影編輯室步入了一個輝煌時期。同仁們團結奮進,工作狀態極佳,先后編輯出版了《四川》《童話世界九寨溝》《四姑娘山》《都江堰》《大足石刻》等大型畫冊,為本省的出版事業做出了應有的貢獻。

在和牟老師相處的日子里,尤其讓我感動的,是他為我們這些晚輩營造出一個自由發揮創造力的絕佳環境。在立足于本職工作的前提下,牟老師鼓勵我們拓展攝影創作視野,涉獵不同拍攝題材,并以身作則積極參與各類社會攝影實踐,不斷提高藝術創作與鑒賞水平。那時候,但凡有什么全國性的攝影活動,或能夠結交攝影朋友的機會,牟老師都要求我們積極介入,甚至督促我們盡量擠時間外出從事攝影創作,并為我們提供相應的物質條件。因此,我很慶幸在自己人生經歷中能遇到這樣一位胸懷廣大、慧眼獨具,值得尊敬的前輩、師長、領導和同事。

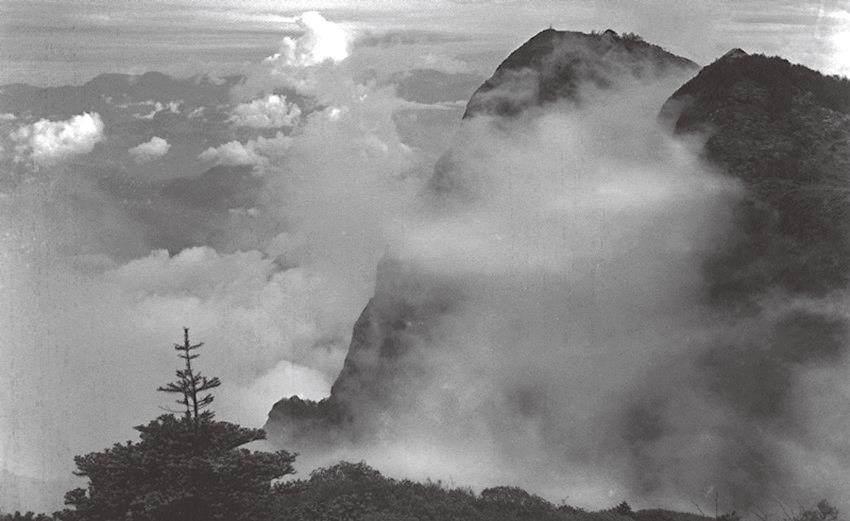

牟老師從事幾十年攝影工作,幾十年編輯工作。他在生命歷程中最后編輯的一本書,是他自己的攝影作品集《行走山水》。牟航遠老師這本名為《行走山水》的攝影作品集,只能算作他數十載藝術創作冰山之一角。按我的理解大致可以將這些作品分為兩部分,一部分以編年形式簡略概括了他的攝影創作經歷:20世紀50年代形單影只的《五通橋古鹽井架》;20世紀60年代寧靜縹緲的《望江樓》;20世紀70年代飽含血淚的《收租院》;20世紀80年代欣悅虔誠的《幸福光》,以及20世紀90年代大氣磅礴的《嘉峪關》等,這些影像都帶有非常鮮明的時代印跡,也讓我們看到了一名老攝影工作者所走過的心路歷程;另一部分作品展示了牟老師強烈的個性色彩和獨特的審美追求,主要體現在以大自然為對象的風光攝影中。牟老師熱愛大自然,誰又不熱愛大自然呢?但牟老師將這種熱愛外化在他的攝影作品中又另有一種雋永的風韻,是要細細咀嚼才能夠品出味道,得用心靈去靜靜地感應的。

說到風光攝影,由于社會發展尤其是經濟條件的改善,當代人比之前輩們接觸大自然的機會更多了,表現大自然的手段和方式越來越豐富多樣。莫說那些國內傳統的名山大川,就連地球上任何一處角落都可能朝發夕至。因此,拍攝出來的風光作品也越來越多,越來越好看,簡直給人“眼花繚亂”的感覺。然而,某些作品盡管有很好的色彩構成關系,奇妙的光影效果,按時下流行的術語講,“有強烈的視覺沖擊力”,但思想失之空泛,形式大于內容,缺乏深邃的意境表達……多浮光掠影之作、花拳繡腿之作、相互抄襲之作,正是現代人急功近利的社會病灶和浮躁心態的充分體現。反觀像牟老師這一輩的老攝影工作者,總會用一種平和淡定、超然物外的心境去親近大自然。

記得1978年盛夏,我剛從高考戰場上搏殺出來,為消散疲憊的身心,邀約兒時的伙伴登游峨眉山,卻意外地于華嚴頂上邂逅了正在進行攝影創作的牟航遠老師。欣喜之余得知,此次牟老師已經在山中駐留半月之久。他為了捕捉峨眉仙山的神韻,白日里穿林攀巖,隨云來霧往,細心觀察景物的萬千變化;黑夜中與古佛青燈相伴,感悟自然,體味人性。我了解到,牟老師拍攝峨眉山已經好些年頭了,成就過一大批膾炙人口的好作品。但他每次來到這里都會始終保持一種敬畏感,按他的話講,人世間一切紛爭困擾,在大自然面前都顯得微不足道。拍攝大自然的過程其實就是蕩滌胸襟,追尋心靈歸屬的過程,大自然是一面纖塵不染的鏡子,鏡子里可以看到一個完全真實的自己。

其實,牟老師的攝影作品原本就像一面鏡子,從這面鏡子中我們看到了一個對人生有著堅定信念,對事業有著執著追求,對功名利祿泰然處之,對家人、朋友、同事充滿仁愛之心的可敬的攝影藝術家。

當然,作為讀者,作為后輩,我們也可以用這面鏡子照照自己。不知不覺牟航遠老師已經離開我們將近20年了,“偉大的風景默默無語”,我們永遠懷念您,牟航遠老師!

(作者為牟航遠學生,中國攝影家協會會員,四川省攝影家協會顧問。)