智慧教育背景下“I-S-G-I”模式在小學數學教學中的應用

王英杰 郭瑩瑩

摘要:智慧教育中的“I-S-G-I”模式鼓勵學生自主探索信息、開展小組合作交流,以及進行深度的個體反思,能有效地促進學生主動參與、深度學習、持續改進,培養創新意識。“I-S-G-I”模式教學理念下的小學數學課堂,使學生能夠在獲取、處理和創造信息的過程中習得知識,培養解決問題的能力,使“I-S-G-I”在智慧教育背景下展現出獨特的應用價值。

關鍵詞:智慧教育;“I-S-G-I”模式;智享樂學多維互動;學生中心

大連市西崗區兆麟小學以各科《義務教育課程方案和課程標準(2022年版)》(以下通稱“新課標”)為理論支撐,以省級立項課題“五育融合背景下學校特色課程建設行動研究”為引領,以“三動”(數據驅動、資源行動、終端互動)為實施策略,聚焦智慧課堂、作業設計、項目式學習等,深入開展“智慧學習者課堂”教學模式、教學策略的實踐探索,逐漸探索出適合校情和學情的“I-S-G-I”智享樂學多維互動教學模式。

一、“I-S-G-I”模式的框架構建

“I-S-G-I”模式,即“I(Independent study)獨立學習”“S(Shared learning)分享學習”“G(Guided learning)指導學習”和“I(Intelligent learning)智能學習”的整合教學策略。其模式的框架構建如下頁圖1所示。

“I-S-G-I”智享樂學多維互動教學模式鼓勵學生自主探索信息、開展小組合作交流,以及進行深度的個體反思,有效地促進學生主動參與、深度學習、持續改進,培養創新意識。這種模式充分體現了教育信息化時代“以學生為中心”的教學理念,使學生能夠在獲取、處理和創造信息的過程中習得知識,培養解決問題的能力,在智慧教育背景下展現出獨特的應用價值。

二、“I-S-G-I”模式的案例分析

(一)課程設計意圖

“設計秋游方案”是北師大版數學教材五年級上冊“數學好玩”的內容之一。本節課屬于綜合實踐活動,主要內容是利用所學知識,結合生活經驗設計秋游方案,在合作、討論、設計、反思、完善、評價的過程中積累活動經驗,感受數學與生活的緊密聯系,獲得分析問題和解決問題的基本方法,逐步提高學生的綜合實踐能力。

在真實的學習情境中,我們通過使用西崗區智慧教育平臺的觀點云、隨機點名、放大鏡、倒計時、投票、拍照上傳、Travel Boast的微視頻制作等信息技術手段,使學生體驗個性化的學習實踐過程。學生可以隨時查閱資料、記錄觀測數據,甚至模擬秋游過程中的數學問題。利用虛擬現實技術,可以為無法實地參觀的學生提供沉浸式體驗,使他們在虛擬環境中感受數學的魅力。這些智慧教育技術和資源的應用,不僅使教學內容更加生動直觀,更促進了學生的主動學習和深度思考,從而有效地提升教學質量和學習成效。

本節課的學習分為兩個階段:第一階段主要完成明確任務、討論分工,課外收集材料;第二階段主要完成整理材料、設計方案、交流評價。

(二)課程設計目標

通過智慧教育平臺,教師可以更好地引領學生的學習方向,促進學生的全面發展。

1.學科目標

明確目的地,通過投票確定自己喜歡的秋游地點,培養學生愛家鄉、愛大連的情懷;明確設計秋游方案需要做好哪些準備工作,用數學的眼光觀察生活,感受數學在日常生活中的應用;通過各種途徑搜集、整理數據信息,提高學生處理數據、綜合運用所學知識解決生活中的問題的能力。

2.素養目標

提升學生查閱、分析、篩選、記錄信息的能力;提高學生發現問題、提出問題、分析問題、解決問題的能力;引導學生積極參與到具有價值的實踐活動中,傾聽理解同伴傳遞的信息,能夠有效表達自己的思想和觀點,有條理地思考,積極與他人合作;激發學習興趣和潛能,培養學生的數學應用能力和創新思維,本課尤其注重培養學生的獨立思考和自主探索能力。

(三)課程設計流程

【環節一】情境創設,激發興趣

1.教學任務

確定秋游地點:秋天到了,學校社團想組織同學們去秋游,你們最想去什么地方呢?請同學們在平板上手寫出你們最想去的地方吧。

2.模式解析

教學中改變教材的教學情境,利用“觀點云”進行了前測,掌握學情,通過數據分析可以看出學生想去大連老虎灘海洋公園、圣亞海洋世界、森林動物園的人數最多,因此確立了秋游的地點,充分體現了以學生為中心的課堂,激發了學生參與的興趣。確保本次活動課設計的內容既符合新課標的要求,又富有趣味性和挑戰性。

【環節二】提出問題,明確目標

1.教學任務

設計秋游方案,需要做哪些準備工作? 利用平板輸入自己的想法。小組討論交流,計時5分鐘。全班交流,并分類梳理。秋游時需要解決的實際問題如下。

費用:包括門票、車費、午餐費、保險費用等。

時間:包括秋游地點開放的時間、坐車途中需要的時間、出發與返回的時間、參觀每個場館的時間、午休用餐的時間等。

研學路線:先游覽哪個場館,再游覽哪個場館,怎么安排游覽的順序。

其他事項:安全要求、物品準備、研學記錄單、每個景點具體參觀內容等。

2.模式解析

為了更好地促進小組合作和自主交流,教師可利用智慧教育平臺里的計時器給予學生規定的時間。同時,結合具體情境,利用平板和智慧教育平臺引導學生自主交流、小組探究歸納。這樣,在充分尊重每個學生意見的基礎上,又能做到分類整理,不重復、不遺漏。通過自主交流和小組合作,深入挖掘每個學生的潛能,發展學生的交流能力和合作精神。

【環節三】自主探究,分工協作

1.教學任務

你想采取怎樣的方式設計活動方案?(獨立完成或小組合作)請投票。智慧平臺隨機分組,確定組長,利用搶答功能選擇秋游地點。小組分工,怎樣分才合理? 請學生自由發言。

在組長的帶領下,大家商討并明確各自承擔的任務,把要準備的工作、人員分工及要求用表格的方式記錄清楚。將完成的表格拍照上傳,組長負責匯報,修訂完善。

2.模式解析

利用智慧平臺的隨機分組將全班36人分為9組,并確定組長;利用搶答功能,選擇自己組的秋游地點;再利用隨機點名功能隨機找一名學生朗讀活動目標,并利用點評功能為學生“點贊”;利用智慧平臺的投票功能,發表每個人的觀點;利用拍照上傳功能,及時將每個小組的分工體現出來。這些智慧教育技術的介入,激發了學生的學習興趣,有助于開展自主交流、合作探究、師生之間的評價,反饋直觀, 可以及時作出調整和修正,既有教師的指導又有同伴的互助。

【環節四】設計方案,交流反思

1.教學任務

學生利用平板和網絡進行信息的搜集,并將這些信息存入智慧學習平臺的預習端。設計方案,交流評價,修改完善。思考在設計方案時用到了哪些學習方法。

2.模式解析

在任務驅動下,學生自主探索搜集信息,利用“美團APP”搜集電子門票,應用“百度地圖”查詢學校到達景點所需時間,利用Travel Boast軟件制作從學校到景點的路線微視頻。學生匯報時,利用智慧學習平臺放大鏡功能突出強調每個景點門票、開館閉館時間,通過呈現微視頻獲得所需路線信息,這些為秋游方案的合理設計提供了有力支撐。學生積極參與,教師利用智慧終端能隨時掌握學生的學習進程,給予學生點撥和評價,學生自身也提高了搜集、整理、分析數據的能力,提高了分析問題、解決問題的能力。

【環節五】自我評價,提高能力

1.教學任務

課堂總結:今天這堂課你有什么收獲?你每一項獲得幾顆星呢?

2.模式解析

在智慧教育平臺的支持下,學生可以更好地進行自我評價,智慧教育平臺提供了多樣化的評價工具和方法,幫助學生全面、客觀地了解自己的學習狀況。例如,評星功能,自己給自己打分;投票功能,學生可以及時了解自己方案所受歡迎的程度。這些評價方法有效提高了學生自我反思、提升總結的能力。

【環節六】合理分層,布置作業

1.教學任務

分層布置作業,學生根據情況自主選擇完成。

A層:53名同學和9名老師去參觀科技館,怎樣租車最劃算?一張成人票30元,一張兒童票15元,他們買門票一共要花多少元?

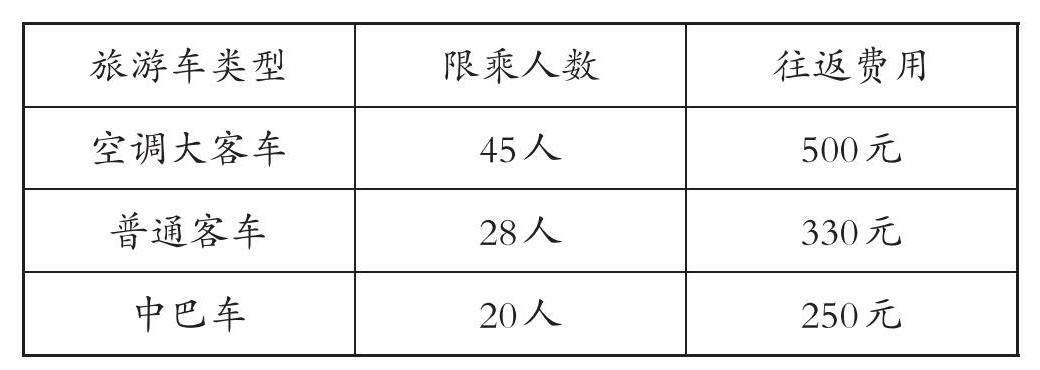

旅游車類型、限乘人數與往返費用:

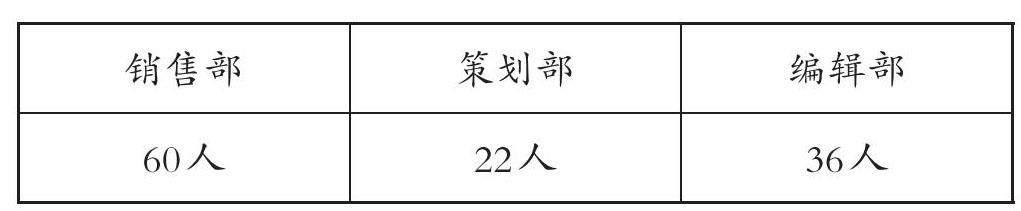

B層:廣告公司組織銷售部、策劃部和編輯部的同事們去水上公園游玩,下面是各部門人數及各項費用列表,該怎樣租車?又該怎樣買票呢?

各部門人數:

旅游車型、限乘人數與往返費用:

票價情況:

2.模式解析

在傳統的教學中,布置作業往往“一刀切”,導致一些學生覺得作業過于簡單,而另一些學生則感到難度過大。智慧教育平臺為教師提供了更加精準的學生學習數據,使得分層布置作業成為可能。教師利用平臺的數據分析功能,了解每個學生的學習狀況和需求,制訂更加精準的教學策略和作業布置方案,合理分層布置作業,以滿足不同學生的學習需求,激發他們的學習動力。同時,分層布置作業也有助于培養學生的自主學習能力和自我發展意識。

三、“I-S-G-I”模式的實踐效果

(一)培養學生自主學習能力,促進互動與合作

運用“I-S-G-I”模式的教學強調學生的主體地位和主動參與,鼓勵生生之間、師生之間進行實時交流與合作。學生在課堂中可以通過問題解決、合作探究等方式主動構建知識,培養批判性思維、創造性思維和解決問題的能力,促進核心素養的形成。

(二)利用智慧教育平臺,為學生創造豐富的學習體驗

學生可以通過虛擬現實、多媒體資料、在線學習平臺等獲得更加生動、具體的學習體驗,提高學習的樂趣和動力。基于實際情境的學習活動,使抽象的數學知識更加生動具體,有助于學生深入理解和應用,從而提高了知識掌握程度和實踐操作能力。

(三)進行多元化評價,全方位了解學生的學習過程

“I-S-G-I”模式更加注重評價的多元化和形成性。在評價和反饋階段,不僅關注學生的最終成果,還重視整個學習過程中的表現和進步情況,通過觀察記錄學生在活動中的表現,教師可了解他們在各環節的主動性和投入程度。借助投票、調查等形式收集學生的主觀感受和反思,進一步了解他們的學習體驗和收獲,為學生提供全面且及時的反饋。

在數學課堂中,依據“I-S-G-I”智享樂學多維互動教學模式,學生在“學中做”,在“做中學”,不斷地感悟數學的實際價值,從而愛上數學學習。

參考文獻:

[1]杜娟.智慧教育生態空間:教育融通空間的升級轉型[J].現代教育技術,2023(11).

[2]洪文秋.基于國家中小學智慧教育平臺的優秀傳統文化資源建設與應用研究[J].中國電化教育,2023(9).

(責任編輯:楊強)