“大國工匠”祁連素,讓金礦新增資源估值超百億元

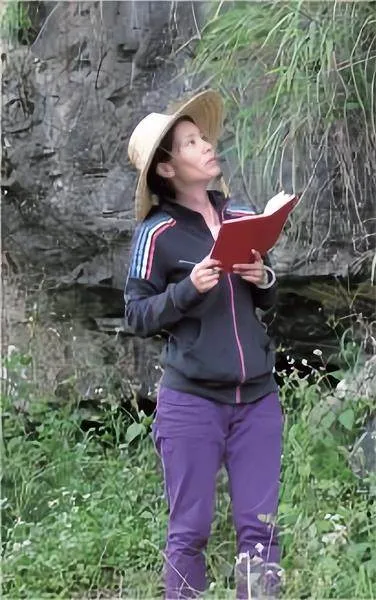

做地質(zhì)勘探工作,要經(jīng)常在環(huán)境艱苦的野外作業(yè),因此有人說,這項工作是男人的專利。但在貴州省地礦局,正高級工程師祁連素用行動證明,做地質(zhì)勘探,女人同樣也能行

女承父業(yè),扎根蒼茫山水間

祁連素出生于1971年,父母都是地質(zhì)工作者。受家庭環(huán)境影響,她從小對地質(zhì)工作充滿好奇,心里也埋下了一粒夢想的種子:長大后也要做一名出色的地質(zhì)隊員。

1991年,從地質(zhì)學(xué)校畢業(yè)的祁連素,進(jìn)入貴州省地礦局一〇五地質(zhì)大隊,成為一名地質(zhì)工作者,實現(xiàn)了兒時的夢想。

不久,祁連素受命參與灰家堡風(fēng)險勘查項目,第一次隨勘查隊走進(jìn)了茫茫大山。

盡管早有心理準(zhǔn)備,但野外環(huán)境的惡劣程度還是超乎祁連素的想象。項目部駐地離公路很遠(yuǎn),中間只有一條時斷時續(xù)的簡易山路,平時步行要2個多小時,遇到陰雨天,路上的黃泥裹滿雙腳,簡直寸步難行。

更難的是,臨時搭建的活動板房處在風(fēng)口,晚上四壁透著寒風(fēng)。一天,一場突如其來的冰雹雨掀翻了房頂,鴿子蛋大小的冰雹噼里啪啦地砸下來,祁連素和同事們只好抱著地質(zhì)編錄資料鉆到兩張辦公桌下躲避。為了保護(hù)編錄資料不被雨水淋濕,他們顧不上行李用具。等雨停了,大家才拖出浸泡在雨水中的行李打開晾曬。

灰家堡風(fēng)險勘查項目持續(xù)了半年,經(jīng)歷了這次艱苦的野外作業(yè),祁連素基本適應(yīng)了地質(zhì)工作。

隨后,祁連素先后參與了貞豐縣貞豐背斜金礦普查、興仁縣(今興仁市)太平洞金礦詳查,以及羅甸的土壤化探等工作。每次野外作業(yè),她都跟隨團(tuán)隊跋山涉水,從未掉過隊。

參與羅甸的土壤化探項目時,祁連素是隊里唯一的女性,每天都跟男同事一樣頂著高溫跋山涉水,揮汗如雨。有男同事?lián)乃圆幌P(guān)切地問她需不需要休息,她總是自信滿滿:“如果連這點兒苦都吃不了,還干什么地質(zhì)呀!我能行!”

攻堅克難,她新發(fā)現(xiàn)的礦體讓金礦增加金資源量48噸,估值超百億元

隨著業(yè)務(wù)水平不斷提高,祁連素漸漸成長為一名具有扎實野外操作技能和深厚理論功底的地質(zhì)工作骨干。

2012年1月,祁連素接到一個新任務(wù)一主持普安縣泥堡金礦勘探工作,擔(dān)任項目負(fù)責(zé)人兼技術(shù)負(fù)責(zé)人及綜合組組長。這是她第一次主持大型勘探項目。在此之前,已有多家單位勘探過泥堡金礦,累計確認(rèn)金資源量22噸。祁連素這次勘探的目標(biāo),是從區(qū)域地質(zhì)特征、礦區(qū)構(gòu)造等方面進(jìn)行初步分析,判斷區(qū)域內(nèi)是否還蘊(yùn)藏新的金礦資源。

羅盤、地質(zhì)錘、放大鏡是祁連素的“探金三寶”:羅盤幫助測定地質(zhì)構(gòu)造面的方位和傾向,地質(zhì)錘用來敲擊和采集巖石標(biāo)本,放大鏡用來觀察巖石紋路及蘊(yùn)含的礦物。

“當(dāng)當(dāng)當(dāng)!”用地質(zhì)錘敲開一塊巖石,祁連素用放大鏡仔細(xì)觀察,把初步判斷含有黃金的蝕變礦物放進(jìn)背包,帶回實驗室進(jìn)一步化驗分析,判斷地下是否有金礦。一般情況下,做好這些工作,她就能根據(jù)地質(zhì)條件分析出地下金礦是方形結(jié)構(gòu)延展生長,還是條狀生長,找準(zhǔn)位置用鉆機(jī)打到地下數(shù)百米甚至上千米,確定礦體的三維分布,但也有例外的時候。

眼前這個礦體,地質(zhì)結(jié)構(gòu)十分復(fù)雜,有的地方橫著長,有的地方豎著長,有的地方交叉長,根本沒有規(guī)律。如何定位勘探成了祁連素的工作難點,因為一旦位置找錯了,打一個鉆孔就會面臨幾十萬元甚至上百萬元的損失。

怎么辦?祁連素一時陷入了困境,打電話向地礦局老專家郭振春請教:“礦體特征復(fù)雜,分布沒有規(guī)律。”郭振春說:“去找它的主心骨!”祁連素豁然開朗,興奮地說:“對對對,任何事物都有中心!”

掛斷電話,祁連素對原有資料進(jìn)行了綜合研究,根據(jù)建立的區(qū)域成礦模式進(jìn)行預(yù)測,以尋找斷裂型礦體為主攻方向。白天,她上山勘查,查看工地的地勘進(jìn)度;晚上,她先把當(dāng)天獲得的數(shù)據(jù)錄入電腦,再核查一遍。躺下了,她的腦子里還在回放剛剛匯總的數(shù)據(jù)。有一個數(shù)據(jù)沒把握,她立馬翻身起床,查閱資料能整夜不睡,直到把問題搞明白了才安心。

當(dāng)時,項目組集體住在一個簡陋的四合院里。工作搭檔李俊海和祁連素分別住在院子的兩個角,遇到復(fù)雜問題,祁連素會跑過去和李俊海探討。最多的一天,兩人碰面20多次,有時還會就某個問題爭得面紅耳赤。

經(jīng)過艱苦努力,祁連素終于將地下金礦的形態(tài)、分布清晰地呈現(xiàn)在了圖紙上。原計劃半年提交的勘探報告,她和團(tuán)隊成員僅用兩個月就完成了。

新發(fā)現(xiàn)的斷裂型礦體,讓泥堡金礦新增金資源量48噸,估算經(jīng)濟(jì)價值達(dá)100多億元。

2014年,祁連素榮獲中國地質(zhì)學(xué)會第一屆野外青年地質(zhì)貢獻(xiàn)獎金羅盤獎。該獎項兩年評一次,專門發(fā)給在野外一線為我國找礦事業(yè)做出卓越貢獻(xiàn)的45歲以下的地質(zhì)工作者,含金量非常高。手捧獲獎證書,時年43歲的祁連素激動地說:“這個獎,是對我一生的褒獎!”

“有生之年,身體力行,咬定‘礦’山不放松!”

黔西南布依族苗族自治州礦產(chǎn)資源豐富,礦產(chǎn)品種類較多,存在較大的找礦空間。在這一帶的山山水水間,祁連素從未停止跋涉的腳步,又陸續(xù)參與了盤縣(今盤州市)樂民迤臘鉛鋅礦普查、貴州省銅礦資源核查(國家重點項目)等野外項目。同時,她取得了正高級工程師職稱,在《貴州地質(zhì)》等公開學(xué)術(shù)刊物發(fā)表的論文對黔西南卡林型金礦(該類型金礦因最早發(fā)現(xiàn)于美國內(nèi)華達(dá)州的卡林鎮(zhèn),故名卡林型)成礦理論提出了新的認(rèn)識,為該區(qū)該類型金礦資源的尋找提供了重要理論依據(jù)。

憑著對地質(zhì)勘探事業(yè)的熱愛與努力,2016年11月,祁連素榮獲貴州省首屆十大“貴州工匠”稱號。2017年10月,中國能源化學(xué)地質(zhì)工會授予她“大國工匠”榮譽(yù)稱號。

盡管成績斐然,但祁連素始終保持空杯心態(tài),工作間隙總是拿出隨身攜帶的專業(yè)書認(rèn)真學(xué)習(xí)、記筆記。在她看來,地質(zhì)工作是一門博大精深的學(xué)問,不只是用羅盤找準(zhǔn)方向、用地質(zhì)錘敲擊和采集巖石標(biāo)本、用放大鏡看清巖石內(nèi)蘊(yùn)含的礦物,還包含數(shù)學(xué)、化學(xué)、物理甚至生物學(xué)及歷史知識,需要不斷學(xué)習(xí)、思考和總結(jié)。

“她對事業(yè)、職責(zé)、工作有著一往情深的執(zhí)著。”提起祁連素,一〇五地質(zhì)大隊總工程師劉建中忍不住夸贊。不僅被同事夸,在家人眼里祁連素也很棒,丈夫就常在朋友面前說:“我老婆很優(yōu)秀,是個了不起的找礦工程師。”女兒更是為她驕傲:“媽媽是我的榜樣,我也要像她一樣做個自立自強(qiáng)的人。”

然而,祁連素卻時常感覺虧欠家人,因為在事業(yè)和家庭的天平上她明顯傾向于事業(yè)。當(dāng)年,女兒剛出生,單位考慮到新生兒需要媽媽照顧,安排她到圖文中心工作。可當(dāng)她得知地勘項目部需要技術(shù)人員時,毅然報名回到了野外一線,從那以后便長期待在礦上,與家人聚少離多,錯過了孩子成長的很多重要時刻。

女兒5歲生日那天,祁連素突然接到出野外的任務(wù),想到一別少則十天半個月,多則數(shù)月,她決定臨走前去幼兒園偷偷看看女兒。站在寢室窗外,透過玻璃看著熟睡中的女兒,想到女兒回家后會問媽媽為什么不陪她過生日,祁連素心里一陣酸楚。可她擦掉眼淚,依依不舍地踏上了野外考察的征途。

一份份愧疚化為動力,祁連素?zé)o悔堅守大山。從事地質(zhì)工作33年,她以專業(yè)技能一步步揭開大山的神秘面紗,不斷找到豐富的寶藏。

2024年1月,已調(diào)任貴州省地礦局地球物理地球化學(xué)勘查院(109地質(zhì)大隊)副院(隊)長的祁連素,入圍2023年“大國工匠年度人物”。雖然已到知天命之年,但她依然鏗鏘有力地表示:“有生之年,身體力行,咬定‘礦’山不放松!”

【編輯:馮士軍】