公路路基填筑施工過程穩定性分析

王照信WANG Zhao-xin;周文韜ZHOU Wen-tao

(中交一公局集團第一工程有限公司,北京 102205)

0 引言

隨著我國經濟的飛速發展,各區域間交流合作逐漸頻繁,公路作為最早出現也是規模最大的交通設施,承擔了不可或缺的角色。另一方面,由于我國地域遼闊,地質條件差異大,公路建設的難度也各異,在地質條件復雜的地區修建公路工程難度較大,嚴重時會影響人民的財產和生命安全。因此,公路設計及施工技術問題已逐漸成為巖土工程的熱點之一。

眾多學者通過數值模擬法、現場監測法、理論法、試驗法等手段對此開展了一系列研究,并取得了豐碩的成果。封曉平[1]基于某砂礫卵石土地區公路工程背景,首先總結了砂礫卵石土路基的力學性質,系統分析了該地層路基施工技術及技術難度,通過現場監測的方法分析了該工藝在路基填筑中的應用效果。馬波等[2]以攀枝花某山區公路為研究對象,詳細闡述了高填方路基的填筑要求,通過土工試驗分析了該工程填筑材料力學特性,優化高填方路基填筑的施工工藝以及關鍵技術,通過該實例能很好地證明其優勢。田陽[3]基于某高速公路第8 合同段工程,設計了3 種方案,通過現場碾壓試驗并結合規范,分析不同方案下的壓實度以及碾壓沉降量。張春生[4]以昌九發展大道路基為研究對象,總結了路面路基壓實施工的技術要點以及對公路施工的影響,進一步總結了影響路面路基壓實施工質量的因素,并針對各因素提出了相關的技術措施。趙勇[5]以某新建公路為例,通過有限元軟件建立三維數值模擬,模擬了路基填筑過程,系統探討了邊坡坡度、填筑高度、填料壓實度對路基的整體穩定性及變形的影響規律,研究成果可為土石混填路基工程提供經驗。張雙印[6]基于某高填方路基工程背景,通過調查和統計總結了高填方路基的特點;從基礎、路基填筑、路基材料碾壓等角度對高填方路基施工的技術要點進行探討。趙振國等[7]以鹽湖地區公路路基為研究對象,分析了兩種不同路基壓實工藝的特點(兩鋪一壓和兩鋪兩壓)。

本文依托S358 青陽段工程背景,計算獲得公路填筑的臨界高度,結合數值模擬手段模擬路堤填筑過程,獲得了路堤填筑過程中變形及塑性發展,基于強度折減法獲得路堤安全穩定性系數。

1 工程概況

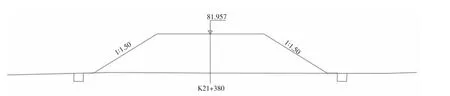

S358 青陽至紅石公路改建工程起點位于青陽縣S103與芙蓉大道交口,終點位于石臺縣紅石村接現狀X005 與現狀S325(規劃G530 紅石村連接線)交叉處,里程長83.9km。本次設計為S358 青陽段,起點位于S103 與芙蓉大道交口,利用現狀芙蓉大道向西至芙蓉大道與環城西路交口,向西南至小嶺山,通過隧道(小嶺山隧道)穿越小嶺山,再向南跨越華陽河后與S219 交叉,從廟前鎮北側繞過廟前鎮街區,向西跨越九華河、八都河后于雙石村村部接上X005 老路,路線沿老路布設至宗文村與老路分離跨越八都河向西南至杜村鄉隴上村,順X005 老路沿尖山、橫排山腰布線至青陽縣與貴池區交界處。本次施工圖設計起點樁號K0+000,終點號K25+385,設計里程25.385km。該公路設計標準:①公路等級:二級公路;②設計速度:60 km/h;③路基寬度:路基寬10m、17m;④路面類型:瀝青混凝土;⑤橋涵設計汽車荷載等級:公路-I 級;⑥設計洪水頻率:大、中橋為1/100,路基、小橋涵為1/50。圖1 給出了典型斷面K21+235 剖面圖。

圖1 典型斷面K21+235 剖面圖

根據固結理論,當地基初始前期固結壓力小于其附加應力時,超孔隙水壓力為附近應力減去有效自重應力。待孔隙水壓力逐漸減小至0 后,有效附加應力即轉化為土體的前期固結壓力增長部分。已有研究表明路堤填筑超過臨界高度,路基穩定性大幅降低,因此在路基設計時應著重考慮。路基臨界填筑高度見式(1):

其中,γ 為路基重度,單位kN/m3;hcrit為路基臨界填筑高度,單位m;p 為附加應力,單位kPa;P′co為前期固結壓力,單位kPa;U 為固結度,無量綱;I 為附加應力系數,無量綱;B1為深度修正系數,無量綱。

2 三維有限元模型

2.1 三維模型

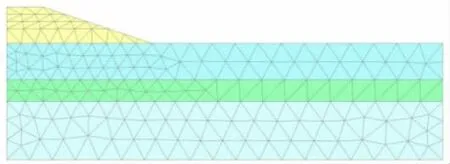

由于公路工程的對稱性,故建立一半路基模型,模型尺寸120m(長)×5m(寬)×40m(高),圖2 給出了公路模型圖。為考慮地層固結過程,將地層設為不排水條件。模型共劃分34631 個單元,64235 個網格。模型邊界條件:①表面為自由邊界,且允許發生滲流;②模型左側設為固定約束,且為不排水;③底面為固定約束,且為排水邊界,超孔隙水壓力可由地表滲入土層內部;④模型右側均為法線約束,且允許發生滲流。

圖2 三維數值模型圖

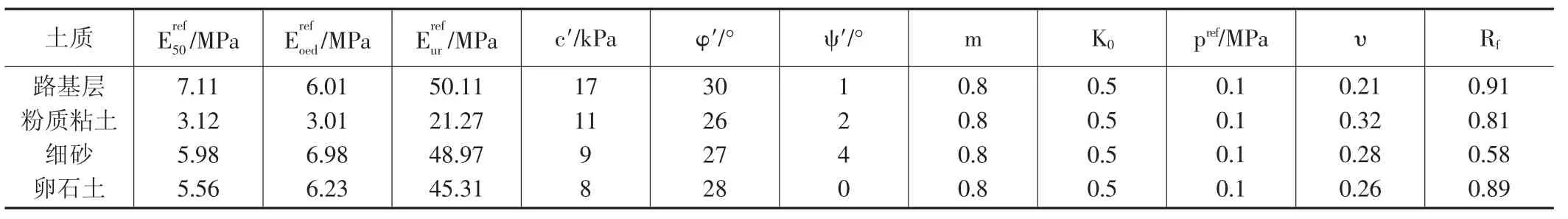

由于該地層條件下路基施工時常表現為小應變,故模型中土層本構選擇HS 本構,表1 給出了土層物理力學參數。

表1 土層參數

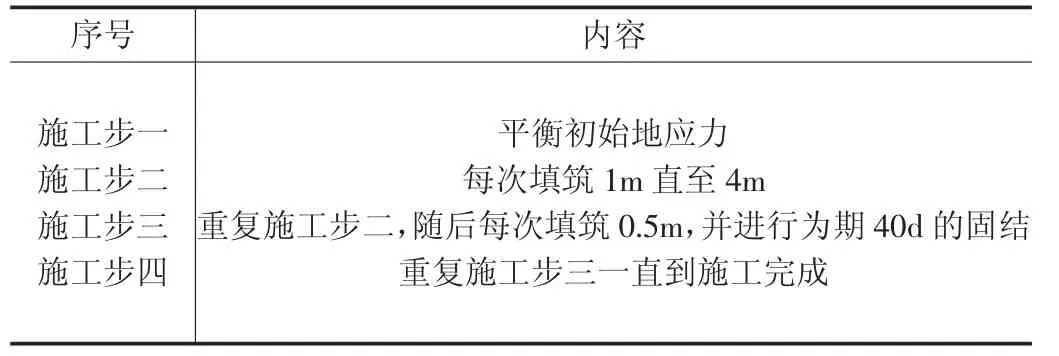

2.2 模擬過程

首先根據軟土地基臨界填筑高度計算公式(1)確定出臨界填筑高度為4m。為研究模擬路基填筑過程以及分析填筑過程中的穩定性,本模型共設計5 分級加載,在臨界填筑高度內每次填筑1m,超過臨界填筑高度后每次填筑0.5m。為保證計算精度并優化計算速度,每級加載分開考慮填筑過程中固結以及該級填筑完成后的固結,為使孔隙水壓力能完全消散,每階段結束后固結時間設置為40d。表2 給出了具體的施工步及內容。

表2 路基填筑施工步及內容

3 結果分析

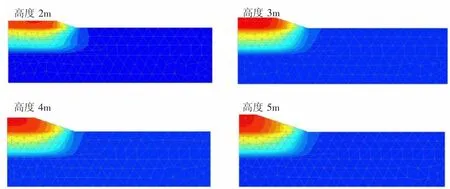

為分析路基填筑過程中路堤的豎向位移,圖3 給出了路基填筑至2m、3m、4m、5m 過程中的固結沉降云圖。從圖中可以看出,路基填筑過程中,路基的豎向變形顯著,尤其是路堤部分,路堤豎向位移在路基填筑過程中逐漸增大。路基填筑初期,路堤豎向位移增加較緩,隨著路基填筑高度的增大,路堤豎向位移增長速率隨之變大。整個路基填筑結束后,路堤中心位置豎向位移峰值約為40mm,其中低于臨界填筑高度施工過程中發生的豎向位移約為26.8mm,高于臨界填筑高度施工過程中發生的豎向位移約為13.2mm。當低于臨界填筑高度施工時,豎向位移增長速率約為6.7mm/m,當高于臨界填筑高度施工時,豎向位移增長速率提升至約為13.2mm/m。

圖3 路基填筑過程中的固結沉降云圖

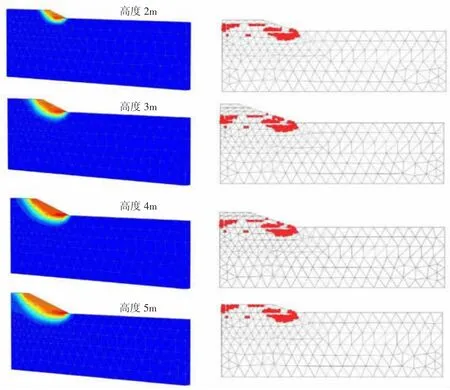

圖4 給出了路基填筑過程中潛在滑動面以及塑性點圖。從潛在滑動面圖中可以看出,路基填筑過程中路堤路基的潛在滑動面隨之發生變化。路基填筑初期,潛在滑動面發生在路堤坡腳位置,且塑性區較小,同時可以看到塑性區表現為“圓弧帶狀”特征;隨著路基的填筑,潛在滑動面逐漸向路堤內部發展,且塑性區逐漸擴大;當路基填筑完成后,潛在滑動面和塑性區均發展至路堤中心位置。路基填筑完成后的潛在滑動面符合圓弧滑動破壞模型。

圖4 路基填筑過程中潛在滑動面以及塑性點圖

從滑動面圖中可以看出,路基填筑初期,塑性點多發生在路基內部及坡腳位置;隨著路基填筑,塑性點的分布并未發生明顯變化。直至填筑高度大于4m(臨近填筑高度),塑性點的分布逐漸擴散,塑性點數量也顯著增大。當路基填筑完成后,塑性點不僅發生在坡腳,還擴散到路堤表面。

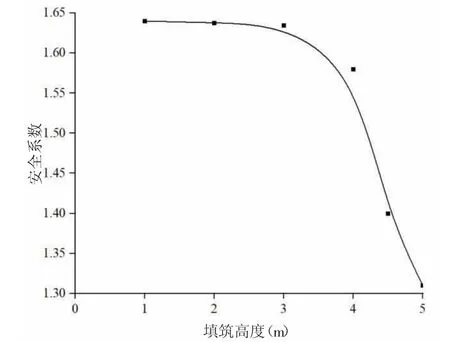

圖5 給出了路基填筑過程中的路堤安全穩定性系數的變化曲線。從圖中可以看出,隨著路基填筑高度的增大,路堤安全穩定性系數初期沒有變化,隨后迅速增大。具體的,當路基填筑高度小于4m 時,路基填筑對路堤的穩定性影響有限,路基穩定性系數在1.6-1.65 范圍內,邊坡處于穩定狀態。當路基填筑高度達到臨界填筑高度后,路堤的穩定性迅速降低,當路基填筑完成后,路堤安全穩定性系數降至1.305,但仍處于穩定狀態。

圖5 路基填筑過程中的路堤安全穩定性系數的變化曲線

4 結論

本文以S358 青陽段為研究對象,通過理論分析獲得該工程的臨界路基填筑高度,通過有限元軟件建立路堤模型,模擬路堤填筑過程,分析了路堤填筑過程中變形和穩定性。主要獲得以下結論:①根據固結理論,計算出該公路工程臨界填筑高度約為4.1m,路基填筑過程中,路堤沉降明顯增大,路基填筑初期,路堤豎向位移增加較緩,隨著路基填筑高度的增大,路堤豎向位移增長速率隨之變大。②路基填筑過程中,路堤潛在滑動面逐漸發展,塑性區也逐漸擴大,從坡腳位置逐漸發展至路堤表面;當路堤填筑至臨界填筑高度后,塑性點數量顯著增大,且加速擴散至路堤表面。③路堤穩定性在路基填筑過程中先無明顯變化,當路堤填筑高度超過臨界填筑高度后,路堤安全穩定性系數顯著降低。