制造業細分行業數字化轉型評價研究★

曾 林

(福建師范大學經濟學院, 福建 福州 350117)

0 引言

近年來,我國高度重視制造業數字化轉型問題。制造業數字化的本質是將數字技術與制造業深度融合,將其運用于生產、經營、管理的各個環節,從根本上提升效率,促進制造業轉型[1]。

早在2020 年6 月30 日,中央深改委就審議通過《關于深化新一代信息技術與制造業融合發展的指導意見》,提出要加快推進新一代信息技術和制造業融合發展[2]。黨的二十大報告特別強調“推動制造業高端化、智能化、綠色化發展”。以新興信息技術與企業生產制造以及經營管理各環節充分結合、最終實現制造業升級為目標的數字化轉型正成為制造業發展的大趨勢[3]。

目前,制造業數字化的研究正處于發展階段,各學者構建不同的指標體系來綜合反映制造業數字化水平:范合君等[4]人通過生產數字化、消費數字化、流通數字化和政府數字化4 個維度和23 個二級指標,構建數字化程度測度指標體系,對中國省級數字化水平以及分項指標的變化趨勢進行比較評估;劉釩和余明月[5]利用數字融合規模、產業數字化投入、產業數字化應用、效益水平四個維度,從投入產出角度評價產業數字化發展狀況。王和勇等[6]從效益提升、創新驅動和綠色發展3 個維度構建區域制造業數字化轉型評價指標體系;張林剛等[7]從數字化技術轉型、數字化創新能力轉型和數字化效益轉型三方面構建區域制造業數字化轉型評價指標體系,對中國各地區制造業數字化轉型程度進行評價;陳曉東等[8]也基于中國投入產出表測度制造業產業鏈的數字化轉型水平。

許多學者雖然都設定了制造業數字化轉型的測算指標,但大多是以區域的制造業為研究對象,而楊繼東等[9]認為在制造業內部,不同行業由于所面向的客戶群體不同,在數字化進程上同樣存在差異;李云菲[10]根據不同行業在生產過程中對要素依賴程度的差異,可以將制造業的所有子行業大致劃分為勞動密集型產業、資本密集型產業和技術密集型產業;王璐[11]將16 個制造業行業按照要素密集度的不同分為三類,以制造業出口中內含ICT 產業增加值的占比(IG)來測度制造業數字化水平。

綜上,學者們進行了一系列嘗試與探索,為本文研究提供了借鑒與參考。總體來說,現有研究一致認為數字化能對制造業產生正面的影響,并且多數學者采用綜合評價法構建制造業數字化轉型的評價指標體系進行測度。但這些研究大多是以制造業中的某一行業或者區域的制造業為研究對象,而對制造業內部各細分行業的數字化評價的研究是比較少的,且鮮有研究能夠將制造業數字化投入和數字化效益聯系起來。從理論角度來看,本文可以填補制造業數字化轉型相關研究的空白;從現實角度來看,本研究有助于改善不同制造業行業數字化發展不均衡的問題,幫助制造業不同行業制定適宜的數字化轉型路徑,具有重要的社會經濟效益。

1 評價指標體系

1.1 數據來源

本文的研究數據均來自2011—2021 年《中國環境統計年鑒》《中國科技統計年鑒》《中國工業統計年鑒》和ADB投入產出表,少數缺失值通過線性插值法補齊。

考慮到本研究所需要的實證數據有一部分來自于ADB 投入產出表,而中國投入產出表的部門分類與ADB-MRIO 的行業分類存在差異,因此本文將《國民經濟行業分類(GB/T4754-2017)和ADB-MRIO 行業分類進行對照匹配,并參考其他文獻的分類標準,最終選擇了13 個制造業細分行業,并將這些細分行業按照要素密集度的不同進一步劃分為勞動密集型、資本密集型和技術密集型。具體行業分類如表1 所示。

表1 行業分類

1.2 指標選取及說明

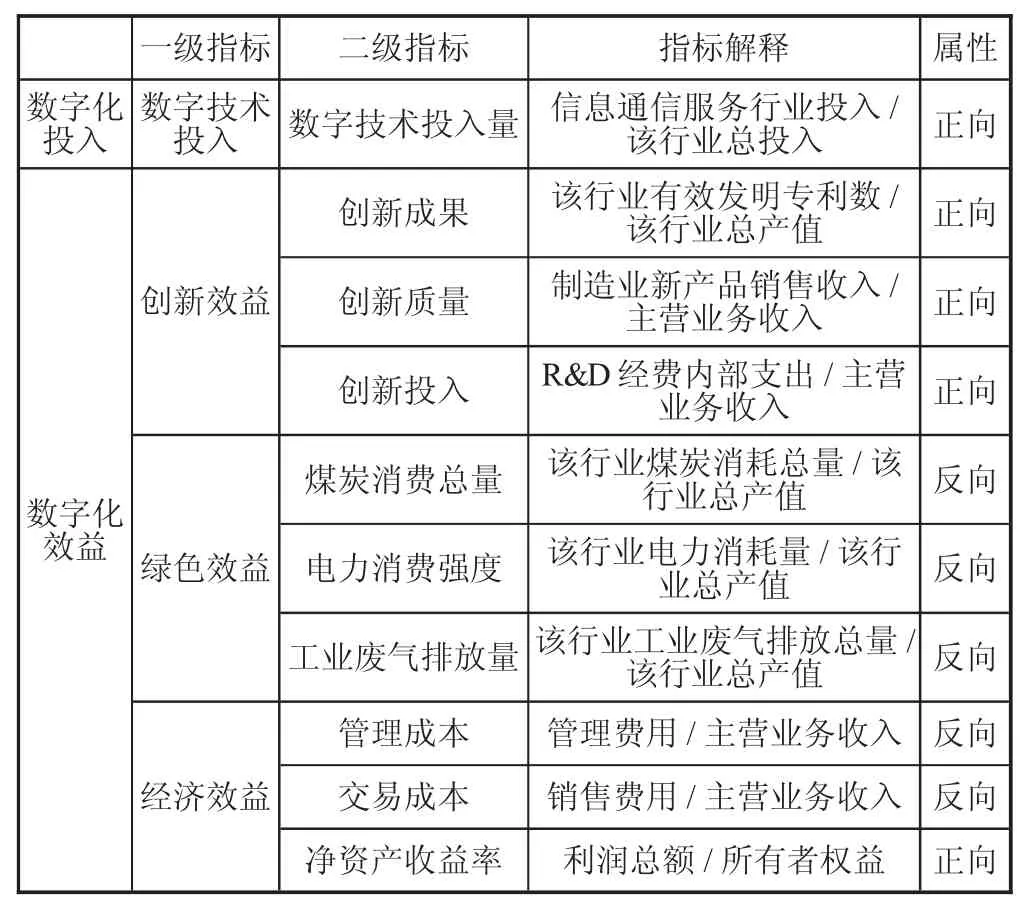

本研究從數字化投入和數字化效益兩個角度出發。制造業數字化的本質是將數字技術與制造業深度融合,因此在行業層面對數字技術的使用量能比較準確地表示各行業的數字化投入。此外,數字技術的使用可以改變各行業生產技術水平,制造業數字化轉型帶來的效益提升可以體現在創新、環境和經濟三個方面。因此,本文構建數字化投入和數字化效益兩個維度和數字技術投入量、創新效益、綠色效益和經濟效益四個一級指標的評價體系。

1.2.1 數字技術投入量

制造業數字化轉型主要體現在數字技術與制造業的融合程度加深,各制造業行業通過數字技術打造數字化平臺,形成數據管理、數據運營、數據決策和創新的生產運營新模式,推動制造業高質量發展,帶來效益提升。數字技術主要包括大數據、云計算和人工智能等信息技術和信息通信服務。考慮到數據的可得性和連貫性,本文參考王彬、高敬峰等人[12]的做法,采用投入產出法來衡量各制造業細分行業的數字化投入量,以制造業生產過程中數字經濟基礎產業對其他產業部門的投入量來衡量各行業部門的數字技術投入量,而信息通信服務行業能夠在很大程度上代表數字經濟基礎產業。該指標數據來源于2011-2021 的ADB 投入產出表。

在使用ADB 投入產出表測算2011—2021 年數字技術投入量時,選取c27 郵政和信息通信服務行業來表示數字化投入水平。但由于ADB 中c27 郵政和信息通信服務行業包含郵政和信息通信服務兩個行業,因此本文根據WIOD 發布的2014 年投入產出表中J61 信息通信服務行業在H53 郵政行業與J61 信息通信服務行業總和中所占的比重來拆分ADB 中2011—2021 年的c27 郵政和信息通信服務行業。據此得到2011—2021 年各制造業細分行業所使用的信息通信服務行業數據,以此來計算2011—2021 年各個細分行業的數字技術投入量。

1.2.2 數字化創新效益

引生態活水入縣城河流是踐行習近平新時代治水新理念、是河湖水系綜合整治的重要舉措。是縣委、縣政府確定的2018年重點工程項目之一,是解決縣城水環境問題的一項民心工程,是一件順民意的大好事、大實事。該工程由縣水務局負責實施,工程總投資約300多萬元,水源以師婆泉為主要水源,南部集中供水工程水源為補充水源,通過修復疏通紅衛灌區原有管線,鋪設新輸水管線共2.5公里,全程輸水自流而下,實現將生態活水注入獲澤河治理段河道。

制造業數字化轉型帶來的效益之一體現在創新方面。各行業利用數字技術賦能創新,數字化轉型有助于各行業及時把握新興市場變化趨勢,降低創新活動的不確定性和風險性,提高新產品創新成功率,提升企業創新能力。本文從創新投入增加、創新成果增加和創新質量提升三個角度來衡量制造業各細分行業的創新效益。

1.2.3 數字化綠色效益

制造業數字化轉型帶來的另一個效益體現在環境方面。數字化賦能制造業綠色轉型的主要路徑主要體現在賦能生產過程控制降低能耗物耗、賦能能源管理與排放監測管理以及賦能供應鏈資源回收利用。同時,制造業數字化會帶來產業結構轉型升級,這些均會使制造業各行業實現節能減排,帶來綠色效益。

1.2.4 數字化經濟效益

制造業數字化轉型帶來的效益還體現在經濟方面。制造業數字化轉型使得數字技術嵌入企業價值鏈的各個環節,通過減少信息流動的障礙,更好地協同產業鏈上下游,在很大程度上縮短了制造業各行業從研發、生產到銷售的周期,優化制造業的生產流程,提高了制造業的生產效率,提升經濟效益。同時,數字技術的使用便于企業經營管理,通過提高信息分析與搜集的速度和準確度,實現制造業產品市場供需的精準匹配,降低管理成本和銷售成本。綜上,本文構建了涵蓋數字化投入和數字化效益2 個維度10 個指標的綜合評價體系,對制造業各細分行業的數字化轉型進行評價,具體如表2 所示。

表2 制造業數字化轉型綜合評價指標體系

2 基于熵權法的制造業數字化轉型評價

熵權法是一種依據各指標所包含的信息量的多少確定指標權重的客觀賦法。某個指標的熵越小,說明該指標值的變異程度越大,提供的信息量也就越多,在綜合評價中起的作用越大,則該指標的權重也應越大,所以用熵權法確定權重能夠使結果更加客觀。

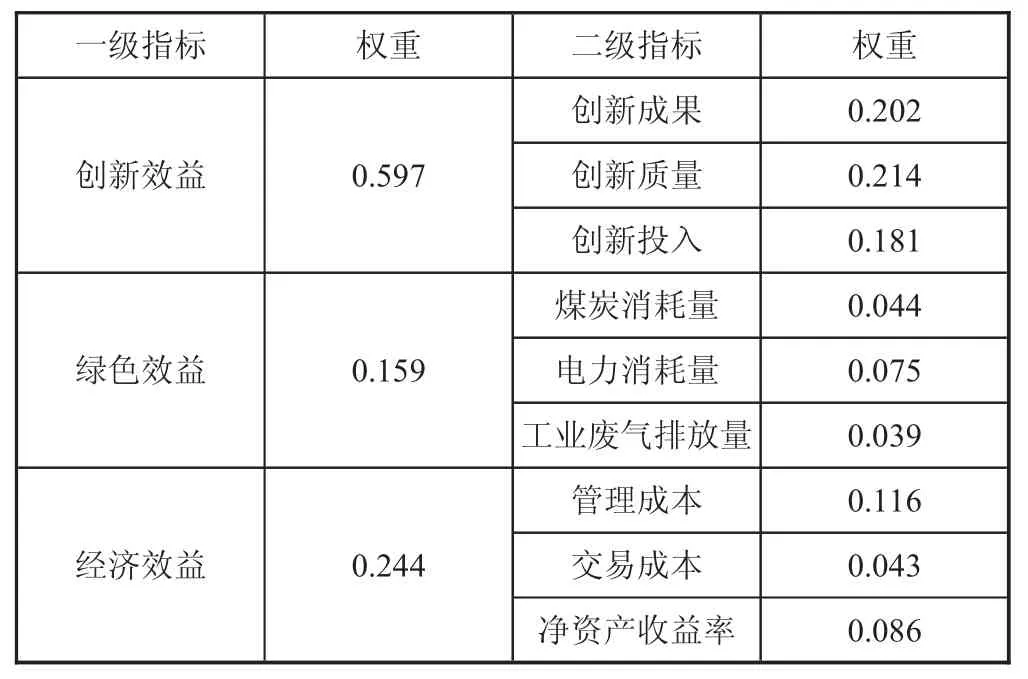

本文在構建制造業數字化轉型評價指標體系的基礎上,首先利用熵權法確定各評價指標的客觀權重,接著計算出制造業各細分行業數字化轉型的評價值;最后對制造業各細分行業數字化轉型評價結果進行優劣排序。

2.1 基于熵權法的評價指標權重計算

表3 各效益指標權重

2.2 制造業細分行業數字化轉型結果分析

本文利用熵值法分別計算出制造業各細分行業數字化投入和數字化效益的綜合得分,如下表4,該結果在一定程度上反映了2011—2021 年制造業細分行業的數字化轉型狀況。

表4 各行業平均得分及評價排名

總體而言,制造業各細分行業的數字化投入與數字化效益雖沒有完全相關,但也存在著一定的關聯,數字化投入量較多的行業,其數字化效益也比較多;反之,數字化投入量較少的行業,數字化產生的效益也比較少。

從數字化投入的角度來看,制造業各細分行業的數字化投入量不同。農副食品加工業、電氣機械和器材制造業和造紙、紙制品、印刷和出版制造業的數字化投入量排在前三,可能是由于這些行業意識到了數字化轉型的重要性和緊迫性,主動適應制造業數字化轉型的時代新要求;而食品、飲料和煙草制造業、基本金屬和金屬制品制造業以及石油、煤炭及其他燃料加工業的數字化投入量排在最后三名,原因可能是這些行業進行數字化轉型的成本和代價比較大,而企業不愿意承擔,沒有意識到數字技術對行業發展壯大的重要意義。

從產生數字化效益的角度來看,橡膠和塑料制品業與運輸設備制造業的數字化投入量雖然不是最多的,但產生的數字化效益卻排在前列,說明這些行業數字化轉型的效率高,合理高效地利用了大數據、云計算和人工智能等信息技術和信息通信服務,賦能創新、推動綠色轉型、提升經濟效益,享受到了數字化轉型帶來的好處;而食品、飲料和煙草制造業、非金屬礦物制品業與石油、煤炭及其他燃料加工業的數字化效益排在最后,原因可能是這些行業的數字化投入量較少,對數字技術和信息通信服務的利用程度較低,因此享受不到數字化轉型帶來的在創新、綠色、經濟效益提升方面的好處。

從按照要素投入密集程度劃分的三類制造業的角度來看,資本密集型行業的數字化投入量總體而言比較低,且產生的數字化效益也比較低,造成這種現象的原因可能是這類行業進行數字化轉型的成本較高,資本密集型行業呈現出典型的“長鏈條、重資產、需求多樣”的行業特征,在數字化轉型中,所需的投入規模最大,因此有些企業抱著觀望的心理,缺乏實際行動,致使這類行業的數字化轉型程度較低;勞動密集型行業中各行業的數字化轉型水平差異較大,但數字化投入和產生的效益總體上呈現出正相關的關系,近年來勞動力成本持續上升給勞動密集型行業帶來了巨大的壓力,借助數字技術和信息通信服務,能夠從多方面促使勞動密集型產業實現降本增效,擺脫傳統勞動力對發展的束縛,迎合新時代消費需求升級,順利實現高質量發展。因此勞動密集型行業應當加大對數字技術的投入;技術密集型行業的數字化效益都比較高,因為本身具有較高的信息基礎投資,數字化能力建設上起步較早,數字化轉型程度本身較高,因此其不需要很大的數字化投入量就能帶來較高的效益提升。

3 研究結論與啟示

3.1 研究結論

1)在數字化效益的三個指標中,創新效益指標所占權重最大,這說明制造業數字化轉型在支持和促進各行業創新方面發揮著關鍵作用,各制造業行業應當利用數字技術和信息通信服務提升制造能力、推動制造模式創新、降低制造成本、提升競爭力。

2)總體來看,技術密集型行業的數字化投入回報率比較高,較小的投入就能提升較多的效益。因此要加大對技術密集型行業的數字化投入,更大程度地發揮數字化帶動制造業發展的影響效應。勞動密集型行業和資本密集型行業的數字化轉型程度相對而言仍比較低,應當加大對資本密集型行業的數字化投入,提高勞動密集型行業對數字化投入的有效利用,提高其數字化效益,這就需要進一步加強這些行業與數字化技術融合發展,助力其數字化轉型,釋放數字化帶動產業發展的動力。

3.2 政策建議

3.2.1 制造業

作為最基本的微觀經濟主體,制造業企業在制造業數字化轉型之路上承擔著重要責任。制造業各行業應當意識到數字化轉型的緊迫性,積極主動向數字化方向發展,加快數字化技術的研發與應用。這就要求制造業企業加大基礎科學研發,集聚人才和資本,完善智慧工廠建設,將物聯網、工業機器人等人工智能技術貫穿于制造業的整個生產過程,加強數字技術基礎設施建設,打破高端技術壁壘,加快制造企業技術的數字化更新,提高企業的生產效率,激發其創新活力。還要提升制造業中高層管理者的數字化觀念和適應能力,提高員工對自動化智能化設備和軟件系統的熟練操作能力,為數字化轉型奠定基礎。

3.2.2 政府

首先,加強對數字人才的投入。數字化轉型需要大量的既懂得制造業知識也懂得數字化方面相關知識的復合型人才,大力度培養制造業數字化轉型的人才。鼓勵企業和中高等教育機構合作開展制造業數字化轉型方面的職業技能培訓。

其次,完善相關政策制度,加大制造業企業數字化轉型支持力度。針對不同類型的制造業行業要因時制宜、因地制宜,制定相應的發展措施,全面推進不同類型制造業順利實現數字化轉型升級;強化政策引導,推動制造業數字化轉型升級,建立健全促進數字化轉型的相關政策與市場機制;適時調整產業結構,加大創新支持力度,優化資源配置,以促進制造業數字化均衡發展。

最后,加大對制造業數字化轉型的經濟支持。加大制造業數字化改造優惠貸款、財政貼息、財政補貼、稅收返回等資金支持力度,緩解制造業的數字化轉型面臨的成本上升壓力。