鄂爾多斯實現碳中和碳達峰路徑研究

郝二霞

(中共準格爾旗委員會黨校, 內蒙古 鄂爾多斯 017100)

1 鄂爾多斯碳中和碳達峰現狀研究

1.1 鄂爾多斯碳排放量及強度變化分析

本文使用CO2排放量作為碳排放指標,數據來源于中國碳核算數據庫(CEADs)。化石燃料的燃燒是CO2排放的主要來源,由于缺少直接的監測數據,已有的研究一般采用能源的消耗量來估算CO2排放量[1]。本文采用聯合國政府間氣候變化專門委員會(IPCC)提供的方法估算CO2的排放總量。

1.1.1 鄂爾多斯各旗區碳排放量略有下降,但準旗、東勝和伊旗的排放量處于前列

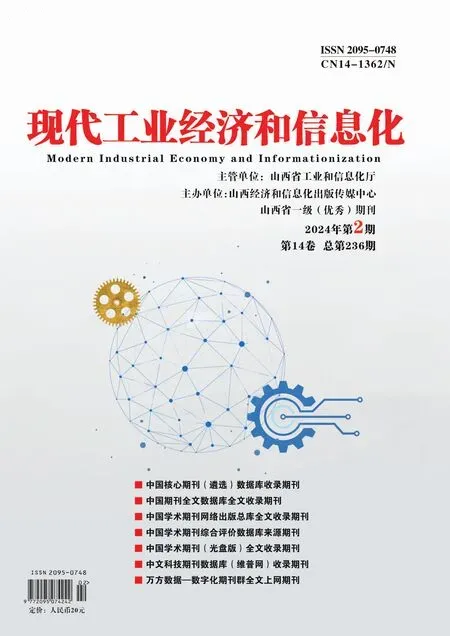

1997—2017 年,鄂爾多斯各旗區碳排放量略有下降。8 個旗區中,準旗、東勝和伊旗的碳排放量較多,年排放量在2 000 萬t 左右。杭錦旗、鄂前旗和烏審旗的碳排放量較少,近幾年年排放量在626 萬t 以下。碳排放量最多的準格爾旗從1997 年的305 萬t上升到2017 年的2 568 萬t,增加了8 倍多,如圖1所示。各旗區2004—2011 年碳排放迅猛增長,其中,2009—2011 年增長最快,2011 年以后增速放緩。對上述數據分析可知,鄂爾多斯碳排放總量略有下降,但各旗區增長模式差異很大,準旗、東勝和伊旗的碳排放量較多。

圖1 1997—2017 年鄂爾多斯各旗區總體碳排放量變化情況

1.1.2 鄂爾多斯各旗區碳排放規模差距較大,準旗、東勝和伊旗三地碳排放份額近七成

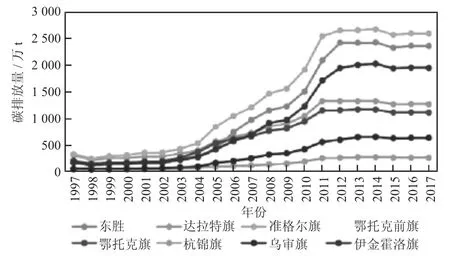

鄂爾多斯各旗區能級規模差距過大,在資源稟賦、產業基礎以及發展方式方面存在巨大差異,也帶來了幾地碳排放規模的明顯差別。鄂爾多斯碳排放量主要由準旗、東勝和伊旗貢獻,準旗、東勝和伊旗是鄂爾多斯乃至全內蒙古的“碳排放大戶”。1997—2017年,準旗碳排放量在鄂爾多斯碳排放總量中的占比為24%~28%,東勝占比13%~22%,伊旗占比12%~19%,三地碳排放份額占近七成,如圖2 所示。東勝、伊旗碳排放量占鄂爾多斯比重呈上升趨勢,準旗、達旗和鄂旗碳排放量占鄂爾多斯比重呈下降趨勢,杭錦旗、鄂前旗和烏審旗的占比較少且變化不大。東勝從1997 年的13.06%升為2017 年的22.32%,伊旗從2001 年的11.86%升為2017 年的18.38%。準旗在2001 年占比最高為29.32%,2017 年降為24.56%。達旗從1997 年占比的25.37%降為2017 年的11.85%,鄂旗從最高占比2004 年的18.26%降為2017 年的10.34%。

圖2 1997—2017 年鄂爾多斯各旗區碳排放份額變化情況

上述分析可知,鄂爾多斯各旗區低碳經濟發展并不平衡,準旗、東勝和伊旗碳排放量變動是鄂爾多斯總量變動的主要影響因素,因此,鄂爾多斯減碳需以準旗、東勝和伊旗三地為重點。上述現象的出現主要是由于各旗區產業結構差異所致,尤其是準旗和伊旗經濟增長高度依賴能源消費,需要重點關注。

1.1.3 鄂爾多斯各旗碳排放強度顯著下降,但大大高于全國平均水平

碳排放強度是指單位GDP 產生的碳排放量,主要用于衡量能源利用質量和碳排放效率,也反映了一個國家或地區碳排放量與經濟發展之間的關系,是量化減排目標的重要指標[2]。

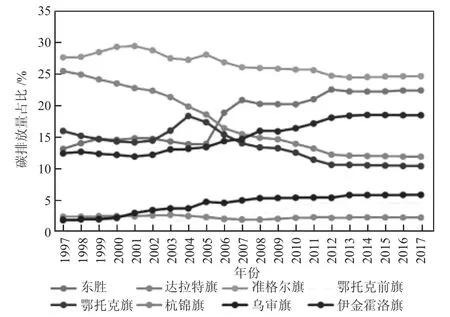

2001—2017 年,鄂爾多斯各旗單位GDP 碳排放強度呈現顯著下降趨勢,如圖3 所示。十幾年中,各旗最高的碳排放強度為10.82 t/萬元(2001 年鄂托克旗),最低的是1.67 t/萬元(2017 年烏審旗)。各年份烏審旗始終碳排放強度最低,但其他旗排序不穩定。鄂托克前旗碳排放強度增長最為迅猛,從2001 年的3.01 t/萬元猛增到2011 年的6.32 t/萬元,之后呈下降趨勢,2017 年降為3.7 t/萬元,這可能是鄂托克前旗的GDP 較其他旗區偏低所致。鄂前旗碳排放強度最大,需引起重視。準旗、杭錦旗碳排放強度下降幅度較為明顯。準旗從2001 年的10.24 t/萬元,降到2016年的2.25 t/萬元,之后略有回升,2017 年碳排放強度為2.78 t/萬元,下降幅度達73%,降幅較大。東勝從2001 年的4.14 t/萬元,降到2010 年的2.31 t/萬元,2017 年碳排放強度升至3.37 t/ 萬元,下降幅度為19%。伊旗從2001 年的7.06 t/萬元降到2009 年的2.4 t/萬元,2017 年,碳排放強度升至3.4 t/萬元,下降幅度達52%。2017 年,這幾個旗區CO2排放量變化不大,碳排放強度上升主要由GDP 大幅下降所致。

圖3 2001—2017 年鄂爾多斯各旗區單位GDP 碳排放強度

雖然鄂爾多斯各旗區單位GDP 碳排放強度不斷下降,但與2017 年全國1.19 t/萬元的平均碳排放強度仍有較大差距。

1.2 鄂爾多斯各地產業結構與碳排放相互關系分析

由于資源稟賦、發展階段和功能定位不同,鄂爾多斯各旗區碳排放規模及特征存在較大差異。相關分析已經證實,產業結構是造成碳排放模式差異的重要原因。因此,分析鄂爾多斯各旗區產業結構與碳排放的相互關系,有助于科學合理制定“雙碳”目標下調整和優化產業結構的方向和重點。

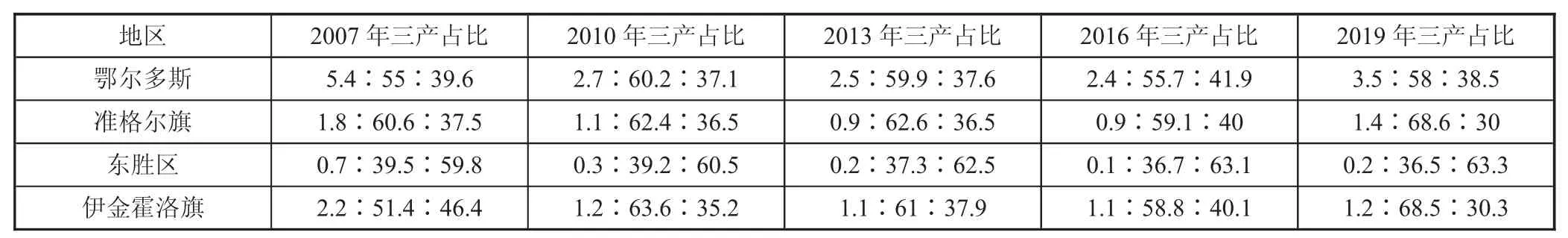

近年來,鄂爾多斯各旗三次產業結構均呈現出以第二產業為主,第三產業占比略有上升的特征,如表1 所示。2017 年第三產業占比最高為44.1%,2019 年下降為38.53%,但準旗、東勝和伊旗第三產業占比相差很大。東勝區第三產業發展活躍,成為國民經濟的主導產業。一直致力于改造提升傳統服務業,大力發展新型服務業。東勝第三產業占比均保持在59%以上,且占比逐年上升,2019 年占比達到63.3%。準旗近幾年第二產業比例上升,第三產業占比下降。2019年,準旗三次產業占比為1.4∶68.8∶30。2007—2019年,伊旗第三產業最高占比達46.4%,之后有所下降,2019 年第三產業占比僅為30.3%,低于東勝33 個百分點。東勝以第三產業為主的產業結構降低了鄂爾多斯市總體碳排放量,準旗與伊旗第二產業所占份額相對較大,碳排放量較東勝規模與強度均更大。可見,東勝服務業優勢保持穩定,準旗、伊旗也在不斷鼓勵發展服務業,但工業仍然占主導地位。

表1 主要年份鄂爾多斯市及各旗三產占比變化

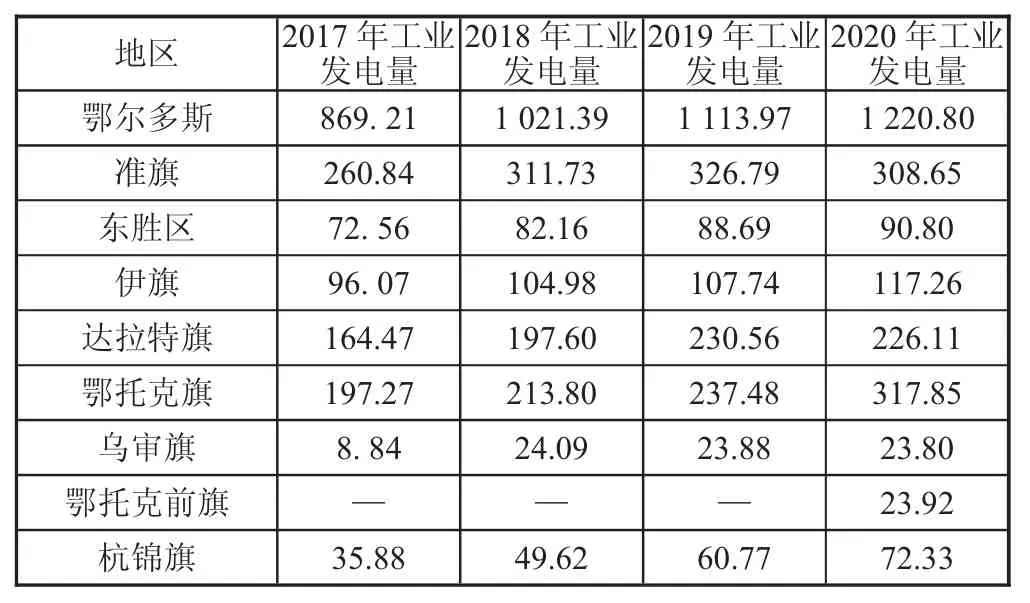

鄂爾多斯市第二產業內部,工業占比在90%左右,而準旗的工業占比高達96%,伊旗的工業占比為94%,東勝較低為76%左右。2021 年,按三大門類分,鄂爾多斯市采礦業增加值、制造業增加值、燃氣及水生產和供應業增加值比重分別為78.1%、14.8%和7.1%。因此,工業是鄂爾多斯行業大類中碳排放規模最大的門類。在工業內部,采礦業所占份額最大,且主要工業產品原煤和發電量產量基本呈上升趨勢,如表2、表3 所示。其中,原煤產量較多的旗區分別為準旗、伊旗和東勝,發電量較多的旗區是準旗、鄂旗和達旗。由此可知,鄂爾多斯產業發展高度依賴能源消費,采礦和電力行業碳排放強度高、在準旗規模大,是經濟發展的重要支撐,也是使準旗碳排放規模擴大、碳排放強度增強的關鍵所在,應作為產業結構優化調整的重點行業。

表2 主要年份鄂爾多斯各地各年原煤產量 單位:萬t

表3 主要年份鄂爾多斯各地各年工業發電量情況 單位:億kW·h

2 鄂爾多斯實現碳達峰碳中和的對策建議

實現碳達峰碳中和,是一場系統性變革,涉及價值觀念、產業結構、能源體系和消費模式等方方面面,必須以系統觀念統籌好高質量發展與綠色低碳,國家戰略與地區實際,短期目標與長期目標的關系。

2.1 強化頂層設計,規劃碳中和的路線圖

實現碳中和是一個長期過程,需要加快制定鄂爾多斯實現碳達峰碳中和的時間表和路線圖。當前,鄂爾多斯的碳排放量約為3 億t,要在2060 年實現碳中和,還能排放多少CO2要做到心中有數,也就是大概要清楚近40 年,鄂爾多斯的碳排放量要從3 億t 減少到多少才能宣布實現了碳中和。可以按照全球近幾年有54%的CO2被自然過程固定吸收的比例粗略估算,2060 年,鄂爾多斯的碳固定的量約為1.38 億t,實現碳中和,就是碳排放量=碳固定量,也就是2060 年鄂爾多斯的碳排放量約為1.38 億t,才可以實現碳中和。要從3 億t 的CO2排放量降到1.38 億t,難度非常大,需要有一個宏觀的粗線條規劃,可以分為控碳、減碳、低碳和中和四個階段。

1)控碳階段。目標是爭取到2030 年把鄂爾多斯的CO2排放量控制在3 億t 以內,實現碳達峰。鑒于鄂爾多斯能源利用現狀,可以在“十四五”時期碳排放略有上升,在“十五五”時期降低排碳量,2030 年實現碳達峰。按行業看,發電和供熱行業,繼續大力發展可再生能源發電,構建新型電力系統,大力發展儲能技術。同時,推動氫能產業發展,加快生物質能利用。工業方面加快淘汰落后產能,逐年降低火電裝機規模比重。突出產業結構調整升級,在綜合考慮成本可控、技術可行,多邊共贏的基礎上,重點關注碳排放強度高、規模大的產業,按照三次產業結構、行業門類結構、工業結構和制造業結構,分階段、循序漸進地推進產業結構低碳化調整。交通方面要加快推廣新能源汽車,大力發展新能源公共交通,推進城鄉客運一體化。建筑方面,持續推進既有居住建筑節能改造,鼓勵發展綠色建筑、智能建筑。

2)減碳階段。目標是爭取到2040 年把鄂爾多斯的CO2排放量控制在2.55 億t 內。發電和供熱行業,火電裝機總量爭取淘汰15%落后產能,大幅擴大風力發電、太陽能發電以及氫能產業產能。工業方面進一步調整產業結構,進行深度的產業鏈整合,進一步完善低碳型產業結構。交通行業繼續推進道路交通電氣化,打造綠色出行系統。建筑行業推進建筑用能電氣化改造,降低建筑能源內耗,尋找采暖新方式,綠色節能建筑更加普及,使用節能電器和環保建材。

3)低碳階段。目標是爭取到2050 年把鄂爾多斯的CO2排放量控制在1.8 億t 內。發電和供熱行業,火電裝機總量再下降25%,風力、太陽能和氫等新能源的比例大幅提高,成為主要能源。儲能技術有較大提升。工業基本完成低碳化改造,初步形成整套低碳產業結構。建筑行業,完成建筑用能電氣化改造,綠色節能建筑發展完備。交通方面,道路交通全面電氣化,形成較為完善的智慧交通和綠色出行系統,基本完成交通和建筑行業的低碳化改造,達到建筑和交通行業幾乎零排放。

4)中和階段。目標是爭取到2060 年把鄂爾多斯的CO2排放量控制在1.38 億t 內。低碳生活方式已成習慣。發電和供熱行業,清潔能源裝機占比超過90%,光伏發電和風電裝機占比可達近80%,煤電裝機只作為應急電力和一部分地區的基礎負荷。工業全面實現低碳化。建筑和交通行業幾近零排放。

當然,此路線圖只是粗略估算,時間階段以10 a為界也是為表述方便,具體時間由技術進步速度而定。

2.2 優化產業結構,助力能源系統低碳綠色轉型

鄂爾多斯市能源消費偏煤,經濟發展對傳統能源產業依賴程度較高,煤炭、煤電、煤化工和冶煉等資源依托型產業創造了全市73%的工業總產值,85%的規上工業利潤,43%的人口就業和37%的固定資產投資[3]。考慮到鄂爾多斯產業結構和碳排放之間的關系,調整優化產業結構是減少碳排放總量和降低碳排放強度的關鍵。發電和供熱行業、煤炭、煤化工和冶煉行業是鄂爾多斯碳排放規模及強度最大的行業,針對準旗、東勝和伊旗碳排放量占鄂爾多斯近七成的現狀,通過發電和供熱行業、煤炭、煤化工和冶煉行業內部結構調整,將會助力鄂爾多斯能源系統低碳綠色轉型。

2.2.1 從能源供給側看,電力碳中和是碳減排之核心

一是大力發展可再生能源發電。2020 年,鄂爾多斯市清潔能源發電占全部發電比重只有5.8%,發展潛力巨大。推動太陽能、風能、水能和生物質能等可再生能源發電,可以沿杭錦旗、鄂托克旗和鄂托克前旗打造沿黃高質量風電基地。發展可再生能源發電,政策上,建立并完善可再生能源發電開發、建設和并網消納保障機制及配套政策,保障企業收益,加強能源、國土和環保等部門政策協同,推動清潔能源電力產業持續健康發展。技術上,支持相關組建產品研發,進一步推動行業技術進步和產業升級,進一步降低行業成本。電力消納上,加快特高壓跨區輸電通道建設,增強電力消納能力,促進電力有效利用。

二是構建新型電力系統。通過與先進通信技術結合,提高電力系統智能化和數字化水平。新型電力系統以新能源為主體,風光水火儲多能互補,以新的電力技術體系為支撐,具備承載高比例的新能源發電、消納和存儲能力,同時,能夠確保電力穩定供應的系統,具有能源新、技術新和數字化等特點。

三是大力發展儲能技術。通過儲能技術在用電低谷時存儲電量,用電高峰時釋放能量,增強電力系統調節能力,解決風電、光伏發電并網消納的發展瓶頸問題。因地制宜,創新發展機械儲能、電磁儲能、電化學儲能及氫儲能等技術。

2.2.2 從能源需求側看,依托技術改造的節能減排是核心

一是推動煤化工轉型升級。提高煤炭、伴生資源綜合利用率和深加工增值水平,將煤炭資源就地轉化。努力實現煤炭的多級利用,與鋼鐵、有色和多晶硅等優勢特色產業融合,構建資源、能源、資金密集、高技術含量、高節能環保和高附加值的循環經濟產業鏈,實現高碳產業低碳化、高效化發展,促進產業集聚、技術創新和轉型升級。發展煤炭相關循環經濟產業鏈,帶動相關產業發展的乘數效應。加強企業間的橫向關聯度,努力形成高效完整的產業網絡,使之成為有競爭力的增長極。同時,要給予企業一定的研發資金補貼,引導相關企業開展安全生產、資源節約、循環利用新技術與煤化工高端產品的研究開發。

二是大力發展先進制造業和戰略性新興產業。發展先進制造業和戰略性新興產業對鄂爾多斯市傳統優勢資源型產業進行置換,即通過“騰籠換鳥”優化鄂爾多斯市產業結構,建立低碳產業結構,降低鄂爾多斯碳排放總量。適應時代發展,滿足市場需求,同時,緊跟自治區戰略目標,做好頂層設計,發展風電整機及零部件產能、太陽能電池及組件產能、氫能、大數據以及數字經濟、新材料和生態環保等先進制造業和戰略性新興產業,實現新能源全產業鏈發展,打造集能源生產、裝備制造和示范應用于一體的“風光氫儲車”產業集群,建設國家新能源產業發展示范基地和綠色技術重要策源地。

三是做強低碳服務業。發展綠色低碳快遞運輸。通過研發節能包裝材料,在中轉站和倉儲節能降耗,推進綠色運輸等環節,減少對傳統能源的依賴,優化要素投入結構,加快實現快遞業綠色低碳發展。推動信息通信行業的碳化。從基站設立,數據處理設備,機房降溫調濕,設備能耗,控制電力能耗等方面大大降低通信技術的CO2排放量。此外,還可推廣低碳生活理念,讓低碳理念深入人心,進而倡導低碳生活,從日常生活的方方面面實現碳排放目標。