南極文化遺產保護制度演進及對我國的啟示

單琰焱 劉明

摘 要:

南極文化遺產保護制度是由英國等南極領土聲索國主導建立,通過南極條約體系框架實現的。致力于保護南極環境的《馬德里議定書》及附件五生效,確立了保護南極歷史文化價值的關鍵機制。為了解南極大國主導下的南極文化遺產保護制度演進過程和內在動因,掌握南極條約體系對該議題的設置、監管以及在氣候變化影響下的最新發展,從而使我國更好地參與南極文化遺產管理及相關議程討論,及時提出本國文化遺產保護方案,系統梳理60年來南極文化遺產在南極條約體系下的管理情況,從設立歷史遺跡和紀念物的時期范圍、指定國、地理覆蓋以及設立標準等四個維度進行全面分析,揭示南極條約體系下文化遺產管理存在的代表性不均衡、受領土聲索國主導以及被領土聲索國當作穩固或強化其主權的工具等問題;最后以南極半島和羅斯海地區為例,結合南極大國文化遺產保護的新動向,探討我國參與南極文化遺產保護與管理的合理路徑。

關鍵詞:

南極;文化遺產;南極條約體系;地緣政治;國際治理

中圖分類號:D822.3

文獻標識碼:A

文章編號:1672-335X(2024)03-0039-13

DOI:10.16497/j.cnki.1672-335X.202403004

人類在南極的活動雖只有200年,卻留下了豐富的歷史文化遺產。自15世紀開始,歐洲一些資本主義國家為向海外擴張,派遣探險家遠渡重洋,開啟了南極探險和考察的序幕。[1]第一批來到南極的訪客主要是海豹捕獵者,他們的活動始于19世紀早期。在19世紀晚期的“英雄時代”,很多南極探險家深入南極考察,他們在南極遺留下來的越冬小屋、基地、緊急避難所、儲藏處、堆石甚至墳墓,都是這一時期的重要見證。[2]隨后捕鯨者也來到了南極。第二次世界大戰以來,各國政府開始對南極組織定期考察,一些國家通過建立科考基地以及樹立標志物等方式以強化其南極領土主權。從海豹捕獵遺址、探險家小屋,到工業捕鯨站廢墟,再到各國南極考察和科學研究的早期設施,這些歷史遺跡和遺址都是非常重要的文化遺產。南極文化遺產在具有特殊的歷史和文化價值的同時,其政治重要性遠遠超出了文化遺產實體本身。這些文化遺產不僅是國家身份的有力象征,能夠激發集體想象力,增強民族認同感,有些還代表了國家對南極的首次發現和占領,被視為領土聲索的有力證據。通過對文化遺產的長期維護和管理,不僅加強了國家權力在南極地區的存在,有效提升了本國在南極地區的議程訴求和管理能力,未來在《南極條約》終止的情況下,文化遺產還能繼續支持相關國家的領土訴求。

聯合國教科文組織將文化遺產定義為“從前幾代人那里繼承下來的并被社區、團體或整個社會認為有價值的人類創造性活動的有形或無形證據”。[3]“有形”文化遺產包括紀念碑、建筑群、遺址和文化景觀,“無形”文化遺產包括社區或群體,有時是個人的實踐、表現、表達、知識和技能,以及與之相關的工具、物品、手工藝品和文化空間。[4]文化遺產在南極主要以“歷史遺跡和紀念物”(Historic Sites and Monuments,HSM)的系統名稱出現。其中“紀念物”指的是建筑物和已建結構;“歷史遺跡”是紀念物發生的環境,與紀念物直接相關。[3]在社會發展、地緣政治和自然環境變化背景下,南極條約體系建立的南極文化遺產保護制度蘊含歷史、文化、政治、環境、科學等多重意義。

目前國內外學術界對南極文化遺產的研究參差不齊,國內學者對這一話題關注極少,中國旅游研究院熊娜博士從南極旅游視角出發,指出南極旅游是實現南極遺產活化利用與保護的重要途徑。[5]國外雖有一些關于南極文化遺產的研究,但主要涉及人類學、歷史學、考古學,以及南極旅游等領域,較少從國際政治和國際關系角度對這一話題深入分析。盡管如此,上述研究還是給了作者諸多啟發。本文在這些研究基礎上,系統梳理了《南極條約》簽署60年來,南極文化遺產在條約體系下的管理情況,從多個維度全面分析南極條約體系設立和管理文化遺產存在的諸多問題,并聚焦南極半島和羅斯海兩個國際關系最復雜、文化遺產設立最多的區域,深入探討文化遺產蘊含的地緣政治和國際關系問題,最后結合南極大國在文化遺產保護中的新動向,為我國未來開展南極文化遺產保護和南極治理指明合理路徑。

一、南極條約體系對文化遺產管理與保護的歷史沿革

(一) 《南極條約》生效后30年內文化遺產保護工作的起步

從1961年第一次南極條約協商會議(Antarctic Treaty Consultative Meeting, ATCM)開始,保護南極文化遺產的問題就被放到了會議桌上。這項工作最早由英國提出,英國在南極擁有豐富的歷史和相關建筑遺產,具備外交和文化遺產專業人才以及卓越的資料儲備和研究工作作為支撐。[6]在首屆ATCM會議上,英國提出保護歷史遺跡是南極條約體系的重要部分。該提議一經提出立即引起阿根廷的懷疑。阿根廷代表認為,英國提出保護南極文化遺產目的是為了支持其南極領土聲索。由于缺乏對文化遺產的精確定義,英國的提議也造成其他參會代表的普遍誤解。[6]通過英國與其盟國在會間進行討論,最終由澳大利亞提交了一份關于“具有歷史意義的墓葬、建筑或物品”的建議。[7]該建議內容粗陋,僅授權各國政府對具有歷史意義的墳墓、建筑物或物體進行溝通、交流和保護,未建立任何機制供ATCM會議審查,也沒有形成任何文化遺產清單。

1968年,英國、美國和新西蘭于第五屆ATCM會議聯名提議匯編一份正式的南極HSM名錄,為南極大陸及周邊島嶼具有重大意義的文化遺產編列清單。[8]20世紀70年代,隨著南極考察人員數量的增加,保護歷史遺跡的必要性變得更加明顯。1972年,第七屆ATCM會議通過了一份含有43項HSM的清單,主要紀念19世紀末和20世紀初“英雄時代”的事件和人物,例如探險小屋和探險隊員墳墓等。[9]這份清單只是列出一串歷史遺跡和紀念物名稱,沒有提供任何預評估或關于這些被認為具有歷史意義的說明。隨后到80年代末,隨著南極旅游業發展,除要求旅游業盡力防止對歷史遺跡的破壞,以及倡導增加更多HSM外(截至1985年,共有52處遺跡和遺址),ATCM會議對文化遺產沒再有更多討論。[6]

(二)《馬德里議定書》的出臺:在文化遺產管理和環境保護之間營造平衡

《關于環境保護的南極條約議定書》(簡稱《馬德里議定書》)于1991年正式簽訂。隨著《馬德里議定書》的通過,文化遺產創建過程成為環境治理結構的一部分。議定書將整個南極洲指定為僅用于和平與科學的自然保護區。[10]其附件五,即關于區域保護和管理的條款在2002年生效,為南極洲設計了一個新的保護區系統,把以前在南極設立的各類保護區重新劃分為南極特別保護區(Antarctic Specially Protected Area, ASPA)和南極特別管理區(Antarctic Specially Managed Area, ASMA)兩類,同時確定了對歷史遺跡的保護,將制訂HSM清單確定為保護南極歷史文化價值的關鍵機制。南極特別保護區和南極特別管理區都包括“具有公認歷史價值的遺址或紀念物”,為列入區域內的文化遺產提供了比HSM清單更規范的要求。[11]附件五為南極特別保護區管理規定了許可證進出制度,這是南極條約體系內最高級別的保護。南極特別管理區規定,在區域內活動需嚴格遵守管理計劃設立的行為守則。

除附件五外,《馬德里議定書》附件一和附件三也涉及文化遺產管理。議定書附件一規定了開展環境影響評估的要求,在研究潛在環境影響時,特別要求規劃和開展活動須避免具有歷史意義的地區退化。附件三涉及廢物處置和管理,規定過去和現在的廢物處置應由廢物產生者和使用者進行清理。附件三的通過,強化了將南極洲作為荒野的主導思想,產生了“清潔環境”的政治緊迫性。[12]清理背后是對環境物理、化學、生物和放射性污染的關注,以及對南極洲美學和荒野價值的擔憂,這將文化資源與自然環境割裂開來,對文化資源產生了不包容和不可持續的結果,增加了文化資源的受損風險。[13]雖然附件三規定清理工作不應損壞歷史物品,但對歷史物品構成缺乏充分定義,使歷史資源面臨被作為垃圾清除的風險。[12]

(三)《馬德里議定書》簽署后南極文化遺產管理制度的完善

1995年,新西蘭代表根據國際標準提出歷史遺跡和紀念物(HSM)制定和管理的七項具體標準(見表4),并獲ATCM會議通過。為保護1958年以前的文化遺產,2001年由挪威提議,第24屆ATCM會議通過第五號決議,為締約國提供了一個臨時保護1958年以前歷史文物的機制。1958年以前的文物和遺址一經發現,保護期最長為三年,直到有足夠的時間考慮是否將其納入HSM清單。[14]2009年第32屆ATCM會議第三號決議仍然采用1995年的七項標準,同時為締約方提供了關于指定、保護和保存文化遺產更詳細的指導。

為進一步討論開發實用、具體的文化遺產管理工具,確保對文化遺產的保護(protection)、保存(conservation)和傳播(dissemination),并將成果提交給環境保護委員會(Committee for Environmental Protection, CEP),2010年環境保護委員會會議期間,阿根廷提交了一項提案,建議成立一個閉會期間聯絡小組(Intersessional Contact Group,ICG)。[15]2016年,環境保護委員會設立了(2016/2017—2017/2018)閉會期間聯絡小組,由挪威和英國領導,目的是審查南極文化遺產管理保護方法的指導材料。2018年5月,閉會期間聯絡小組提交了《南極遺產評估和管理指南》。該指南以2018年ATCM會議第二號決議的形式通過。[16]2022年,在英國、澳大利亞、新西蘭、挪威和美國的推動下,ATCM會議第一號決議通過了修訂版的《南極遺產評估和管理指南》,取代2018年指南。2022年的指南依舊是非強制性的,與2018年的指南相比,擴充了南極文化遺產管理和評估的指導資源,最主要的是為文化遺產制定保護管理計劃(CMP)提出了具體規范。[17]

二、對列入歷史遺跡和紀念物清單的南極文化遺產的多維度分析

通過梳理南極條約體系下文化遺產保護的歷史發現,英國、新西蘭、阿根廷、澳大利亞、挪威等南極領土聲索國,也即《南極條約》原始締約國,主導了南極文化遺產保護和管理機制的設置。在英國、新西蘭等國家的倡議下,ATCM會議自1968年著手為南極大陸及周邊島嶼具有重大意義的文化遺產編列清單。1972年,第一份HSM清單出現,之后該清單一直在增加、調整、修訂和補充。2021年,最后修訂的HSM清單已有95項(HSM清單實際只列出90項HSM,HSM12和HSM13被合并為HSM77, HSM25、HSM31和HSM58隨著時間的推移不復存在,已從清單中刪除),至今未再更新。2021年的清單在格式上有了顯著完善,包含豐富的信息,比如對每項文化遺產給出具體位置以及簡要說明,標注指定國及管理國,提供圖片和歷史背景描述,列出遺址類型、保存狀態以及(2009)第三號決議規定的適用標準、物理特征等。[18]結合南極條約網站提供的信息,本節對已列入清單的95項文化遺產分別從它們代表的時期范圍、地理覆蓋、設立標準以及指定國等多個維度開展全面、深入的分析,力圖揭示南極文化遺產保護和管理制度背后的推動力量和演進邏輯。

(一)按照文化遺產代表的時期范圍進行分析

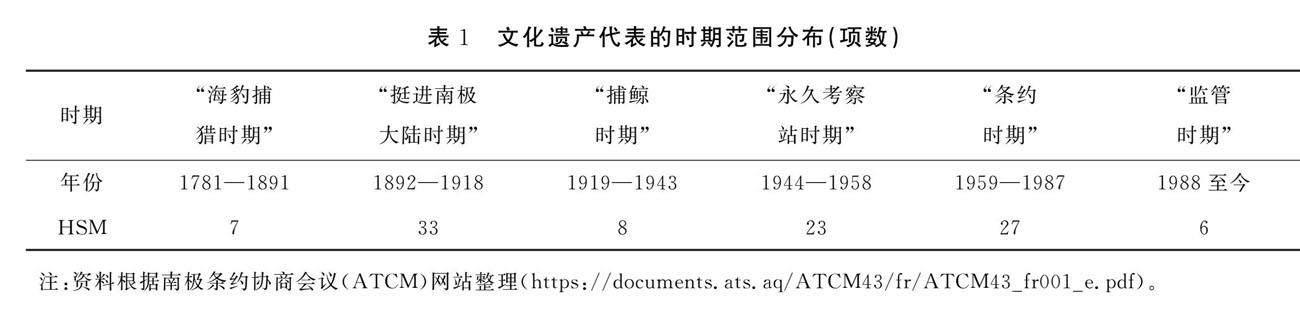

根據英國學者羅伯特·海德蘭(Robert Headland)的研究,人類發現與探索南極的歷史主要分為六個階段:“海豹捕獵時期”(1781—1891年)、“挺進南極大陸時期”(1892—1918年)、“捕鯨時期”(1919—1943年)、“永久考察站時期”(1944—1958年)、“條約時期”(1959—1987年)和“監管時期”(1988年至今)。[19]第一批到達南極的訪客是海豹捕獵者,至今在南極附近島嶼仍可找到那個時期的棚屋、挖掘物和棲息地等遺跡,這一階段被稱作“海豹捕獵時期”。“挺進南極大陸時期”從挪威捕鯨船第一次南極航行一直到“一戰”結束,所有“英雄時代”的探險以及南極現存的11座歷史小屋都出現在這段時間。“捕鯨時期”是在兩次世界大戰期間,捕鯨業不僅為兩次戰爭提供了炸藥、潤滑劑和食品等重要戰略物資,還為斷斷續續的科學調查提供了協助。從“二戰”開始,越來越多的國家開始組織定期年度考察,對南極也開始了永久占領,在國際地球物理年(International Geophysical Year,IGY)期間,冬季有50多個考察站開放,這一階段被稱作“永久考察站時期”。隨后,認識到在南極開展國際合作的重要性,《南極條約》于1961年生效,標志著“條約時期”的到來,和平與科學是這一時期的主題。當前,科學和后勤國際合作依舊重要,環境和生物種群脆弱帶來《南極條約》相關各類文書、“行為準則”及強制性、勸誡性文本的大量增加,從1988年至今被稱為“監管時期”。

根據表1,在已設立的95項HSM中,紀念“挺近南極大陸”時期的文化遺產共33項,紀念“永久考察站時期”和“條約時期”的文化遺產分別為23項和27項,而紀念“海豹捕獵時期”和“捕鯨時期”的文化遺產分別只有7項和8項。這反映了南極文化遺產的設立傾向于紀念科學探索的故事,而對與資源開發有關的歷史相對保持沉默。[20]歷史上,海豹捕獵者與著名探險家是同時代存在的,海豹捕獵者和捕鯨者對科學探險具有重大作用,在救援、科學、后勤和心理支撐方面都幫助了科學探險。[13]盡管他們在南設德蘭群島和南極大陸留下了大量物質遺骸,由于這些故事代表的是西方國家不愿提及的資本主義制度快速擴張和以環境為代價的早期殖民主義,在支撐領土主張方面較少被作為證據采用,在南極文化遺產保護議程上地位較低。

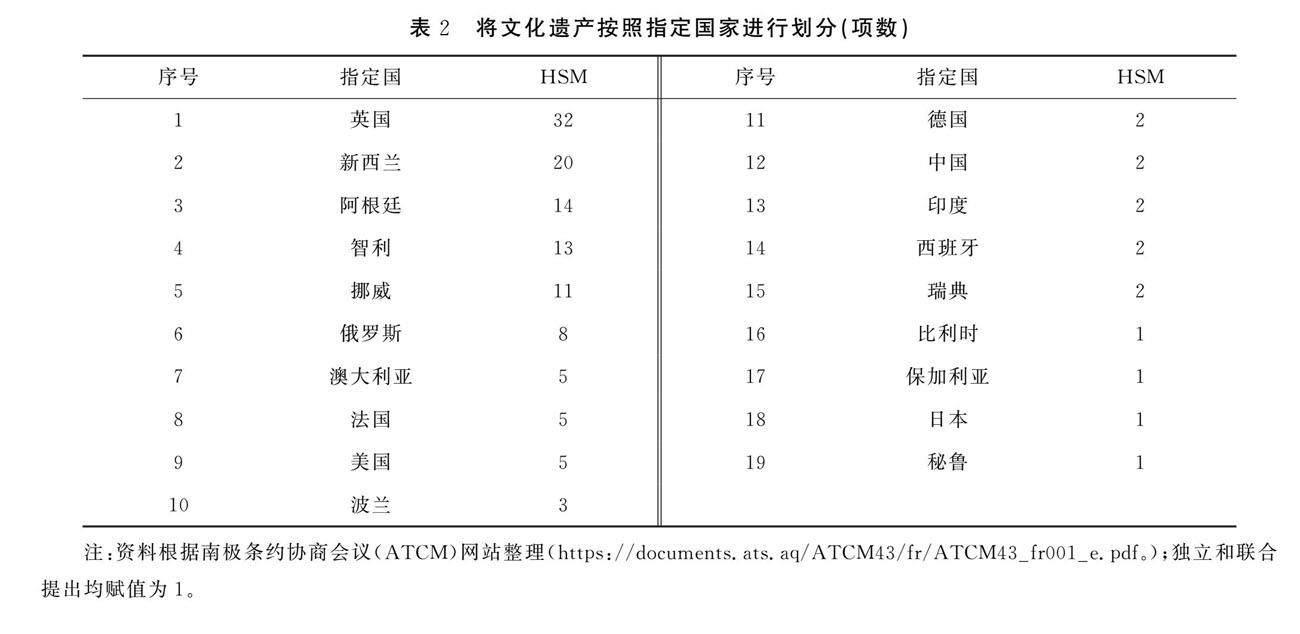

(二) 按照設立文化遺產的指定國家進行分析

《馬德里議定書》附件五第8條規定,任何締約方均可提議將未被指定為南極特別保護區或南極特別管理區或不在這些區域內具有公認歷史價值的文化遺產列為HSM。根據表2,95項文化遺產由19個締約國提議設立,其中提議數量超過三項的有9個國家,分別為英國、智利、新西蘭、阿根廷、俄羅斯、挪威、法國、澳大利亞和美國,也正是7個領土聲索國和美、俄兩個領土聲索保留國。9個國家獨立或聯合提出的文化遺產數量占清單總數的80%以上。這些國家憑借自身歷史存在、政治影響、科研能力、專家網絡以及話語權優勢,構成了事實上對南極文化遺產的壟斷,影響著南極政治現狀和未來。[21]

南極歷史資源或文化遺產往往被視為一個國家在南極存在的象征,并進一步被視為一國在該地區過去、現在和未來擁有發言權的證據。英國、新西蘭、阿根廷、智利和挪威等國獨立或聯合提出的文化遺產數量超過了10項,成為最主要的南極文化遺產指定國,反映出文化遺產在這些國家南極政策中的重要性:英國、阿根廷、智利三國至今仍圍繞南極領土主權問題展開或明或暗的爭奪;新西蘭戰略性地利用文化遺產提高自身在南極事務中的主導權;挪威早期捕鯨行業在南極周邊留下了大量足跡,奠定了挪威在南極文化遺產領域的重要地位。

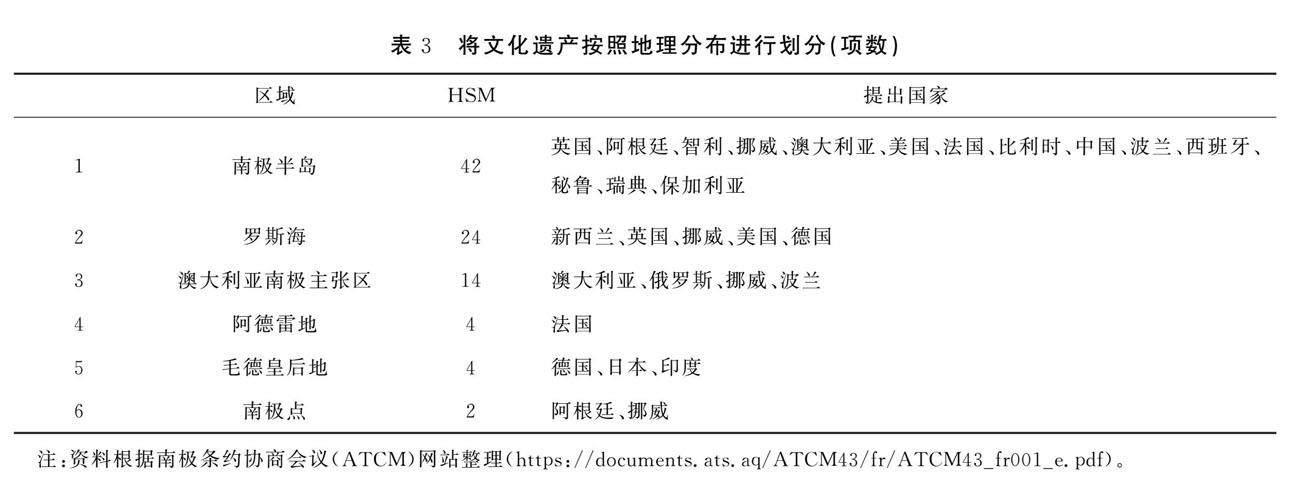

(三) 按照文化遺產覆蓋的地理范圍進行分析

95項HSM在地理上分布廣泛,幾乎覆蓋整個南極區域,其中南極周邊居多,少量分布在南極內陸。按照地理分布進行劃分(見表3),南極半島和羅斯海這兩個區域文化遺產數量最多,約占總數的73%。這些地區歷來是各國活動頻繁的區域,也是南極政治和國際關系復雜交匯的地方。南極半島設立了42項文化遺產,主要由英國、阿根廷、智利提出;羅斯海區域有24項文化遺產,主要由新西蘭、英國和挪威提出;澳大利亞主張的東南極區域有14項,主要由澳大利亞和俄羅斯提出。

由于80%以上的文化遺產由美、俄和7個領土聲索國獨立或聯合提出,接下來我們聚焦這9個國家,分析其設立的文化遺產分布情況。圖1直觀地展示了除挪威外,英國、阿根廷、智利、澳大利亞、新西蘭、法國6個領土聲索國均將文化遺產設在各自領土聲索區。領土聲索國從維護自身利益出發,將文化遺產設在各自領土聲索區,不僅能夠增強民族認同感,在主權訴求被凍結的情況下,通過固定該國在聲索區的歷史存在和領土主張根據,繼續尋求途徑顯示或強化主權,而且希冀未來在《南極條約》終止的情況下支持其領土主張。[22]

由挪威提出設立的文化遺產共有11處,這些遺址都不在挪威主權聲索范圍內。其中,有兩處文化遺產由挪威獨立提出,都是紀念阿蒙森南極探險事件;其余9處由該區域領土聲索國牽頭、挪威參與提出。之所以挪威參與設立的文化遺產數量較多,一方面由于挪威在極地文化遺產管理方面具有豐富的專業知識和專業人員,另一方面挪威引領了早期的捕鯨行業,挪威捕鯨船的足跡曾遍布南極周圍海域。美國設立的文化遺產主要分布在羅斯海區域和南極半島,俄羅斯設立的文化遺產基本分布在澳大利亞領土主張區,反映了這些國家早期在南極地區的活動軌跡。

(四) 按照指定文化遺產的依據標準進行分析

1995年,第19屆ATCM會議確定了文化遺產指定和管理的7項具體標準(見表4),并在2009年第32屆ATCM會議通過的第三號決議中得到延用。所有設立的文化遺產大致符合這些標準中的至少1項,也有較多的文化遺產符合兩項或多項標準。在這7項標準中,前3項標準的制定,反映了西方價值觀中對南極歷史“科學探索”和“英雄主義”部分的側重。[23]這3項標準相互交織、互相聯系,圍繞這3項標準設立的文化遺產數量也最多,其中與“A.在南極科學或探索史上具有重要意義的特定事件發生在該地點”相關的HSM達66項,與“B.與在南極科學或探索史上扮演重要角色的人的特定聯系”相關的HSM數量有30項,與“C.與顯著的耐力或成就相關的特定聯系”的HSM有22項。相比之下,在后4項中,除最后1項外,根據其余3項標準設立的文化遺產分布相對均衡,分別為25項、26項和26項。參照最后一項設立了16項文化遺產,除紀念一國早期考察歷史外,引用該標準的文化遺產多與死亡或災難事件有關,比如HSM73“羅斯島埃雷布斯山墜機紀念十字架(Mt Erebus Crash Memorial Cross, Ross Island)”,用來紀念257名不幸喪生的乘客,他們乘坐的飛機于1979年在羅斯島埃雷布斯山山坡墜毀。

大多數受保護的文化遺產代表了一段“難忘的過去”,關于科學探索的歷史敘述在很大程度上主導了文化遺產的設立,以及為紀念某一特定歷史事件而故意帶入南極或在南極建造的紀念物品,比如紀念牌匾、石堆、半身像、雕像以及旗桿等,這些紀念物隨后被國家提名列入文化遺產清單。[22]在南極條約體系背景下,國家敘事和利益是相互聯系的,文化遺產發揮了政治作用。《馬德里議定書》附件五第8條規定,“具有公認的歷史價值”是列為HSM清單的唯一標準。盡管在《歷史遺跡和紀念物(HSM)指定和保護指南》中規定了7項具體標準,但標準的指定過程仍然基于國家利益和民族主義,并賦予與“英雄時代”有關建筑和紀念物優先特權。

綜上,南極文化遺產是人類堅持不懈地了解南極、探索南極、利用南極的文化遺存和歷史故事,作為人類與南極聯系的有限歷史證據,南極文化遺產具有極其重要和特殊的作用。通過從文化遺產設立的時期范圍、指定國、地理覆蓋范圍以及設立標準等四個維度對已設立的95項文化遺產進行深入分析,反映了南極文化遺產保護和管理嚴重受西方價值觀影響,在標準制定和文化遺產選取方面傾向于突出“英雄時代”和南極科學探索,忽視海豹捕獵、捕鯨等資本主義擴張時期的資源開發。南極文化遺產的設立受美、俄與7個領土主張國的主導,這些國家憑借自身歷史存在、政治影響、科研能力、專家網絡以及話語權優勢,構成了事實上對南極文化遺產的壟斷。《南極條約》于1959年簽訂以后,領土主權訴求被暫停,盡管如此,被凍結的領土主張持續影響國家和國際地緣政治決策,在南極文化遺產領域表現為領土聲索國將文化遺產設在各自領土聲索區,有固定領土主張不被改變的意圖。

三、與南極文化遺產相關的地緣政治和國際關系問題

南極文化遺產不僅是脆弱的文化遺產,也是強大的地緣政治資源。各國利用文化遺產來固定其在南極大陸的持久存在,并通過南極條約體系影響對該地區事務決策的過程。在南極條約體系下,迄今已設立了數量豐富的文化遺產。在已設立的南極文化遺產中有接近四分之三分布在南極半島和羅斯海區域,這些區域歷來是南極政治和國際關系復雜交匯的地方。英國、阿根廷、智利在南極半島領土主張交疊,曾為此發生過幾次武力事件,這三個國家都在南極半島提議了多項文化遺產,通過證明其歷史上與南極半島地區的聯系來行使象征性主權,從而鞏固在該地區的長期和持久存在。羅斯海地區是新西蘭南極領土聲索區,由于與英國和美國在該區域的復雜關系,作為小國的新西蘭,通過對羅斯海區域的南極文化遺產開展長期維護和管理,有效提升了自身在這一地區的主權訴求和管理能力。

(一) 英國與拉美在南極半島文化遺產方面展開的政治博弈

英國、阿根廷、智利都在南極半島地區提出了主權要求,這些主權要求在很大程度上相互重疊 (阿根廷南極領土主張范圍為[25°W — 74°W, 60°S], 英國南極領主主張范圍為 [25°W — 74°W, 60°S], 智利南極領土主張范圍為[53°W — 90°W, 未確定北部邊界])。《南極條約》生效以前,南極半島地區的主權沖突一直是一個棘手的問題。《南極條約》第四條通過凍結所有領土要求,即既不承認也不否認過去對南極大陸的領土聲索,也不允許在條約生效后加強現有聲索或提出新的主張,有效緩和了南極半島地區的緊張局勢。然而,這三個國家為了強化在南極的政治存在,紛紛通過其他途徑,包括開展科學研究、投資基礎設施、出版地圖、發行郵票等,以證明各國對該地區管理的持續影響。在南極條約體系下指定和管理文化遺產也是一項鞏固在該地區長期和持久存在的有效途徑之一,自《南極條約》生效以來便被領土聲索國廣泛應用。

自1972年第一份南極HSM清單出現,英國在南極半島地區提議設立的文化遺產共16項,阿根廷和智利各有13項。這些遺產主要分為三類:第一類是由這三國中的某一國單獨提出,用來紀念該國早期在該區域的活動。這類文化遺產英國有8項、阿根廷有5項、智利有9項,比如智利提議的文化遺產中將多個地點列為智利國際地球物理年以前活動的證據。第二類是由這三個國家中的某兩國聯合提出,紀念其中一國早期在該區域的活動,由于靠近另一國考察設施,由兩國共同提出設立。這一類只有2項,HSM56和HSM57,都是為了紀念歷史上英國對南極半島的探索,由于靠近智利考察設施,由英國和智利聯合提出。第三類由這三國中的某兩國聯合或與第三國聯合提出,紀念第三國在該區域的歷史活動。這一類英國有5項、阿根廷有8項、智利有兩項,例如HSM27由阿根廷、法國、英國聯合提出,紀念1909年法國探險家夏科領導的第二次法國南極探險; HSM36由阿根廷和英國聯合提出,紀念1874年德國捕鯨者兼海豹獵人達爾曼和“格陵蘭”號探險。

在這三類遺產中,第一類數量最多,英國、阿根廷、智利將歷史文化遺產作為一種彰顯國家占領持續實踐的手段,證明其過去、現在和未來在南極半島地區的存在。這些歷史文化遺產通過南極條約體系被認可和制度化,這些正式的、被指定為歷史遺跡和紀念物(HSM)的歷史文化遺產不管是用來記錄第一次對南極大陸的登陸,還是對南極險惡環境的征服,抑或是慶祝勝利或悼念死亡,無一例外地成為一種地緣政治貨幣,加強了國家權力和民族主義在該地區的存在和議程,在南極半島繼續上演一場沒有硝煙的主權戰爭。[24]

(二)新西蘭、美國、英國圍繞羅斯海地區文化遺產管理的合作與分歧

20世紀初,斯科特(Scott)和沙克爾頓(Shackleton)開展的南極探險活動為英國在羅斯海區域留下了大量歷史記錄。其中最著名的是3座木質小屋:尼姆羅德小屋(Nimrod Hut)和特拉諾瓦小屋(Terra Nova Hut),主要設有住宿、實驗室和車間;發現小屋(Discovery Hut)是通用的儲藏室和庇護所。這些小屋與“英雄時代”的歷史交織在一起。1923年,英國將“羅斯屬地”委托新西蘭管理。二戰后,隨著世界非殖民化進程的發展,新西蘭獨立意識覺醒,開始自主處理南極事務,并于1957—1958年國際地球物理年(IGY)期間在南極建立了斯科特考察站,用來鞏固對“羅斯屬地”的領土主張。[25]

20世紀50年代中期以前,尤其在南極半島地區,一些國家通過破壞和損毀其他國家的小屋和設備來確保自己的南極領土主張。國際地球物理年以后,美國、新西蘭等若干國家在南極建造和運營基地,這段時間對其他國家財產的破壞有所減少。[6]1957年,新西蘭宣布對保留斯科特和沙克爾頓小屋負有正式責任,并由此產生了數十年的“小屋”南極文化遺產保護項目。《南極條約》簽署以來,新西蘭一直支持英國通過建立文書和使用與歷史文化遺產相關的機制,戰略性地利用英國南極探險和科學物質文化遺產,提高自身在南極事務中的地位。

這些小屋的修復是在新西蘭、英國和美國之間復雜的歷史和外交關系背景下進行的。雖然英國和新西蘭一直是南極條約體系下文化遺產問題最活躍的成員,但值得注意的是,在南極政治舞臺擁有最強影響力的美國對文化遺產的指定和相關議題參與很少。美國是新西蘭的戰略盟友,并為新西蘭開展南極活動提供后勤支持。盡管美國尊重這些小屋的歷史性,但不接受它們可能會加強新西蘭未來的南極領土主張。[26]美國在實現和保持其南極領先國家地位方面一直保持著競爭力,與英國和新西蘭主要基于發現提出南極主權主張的理解不同,美國歷來主張應基于有效占領,將占領和運營視為最高形式的象征性主權。截至2023年,美國有效占領麥克默多站68年,新西蘭占領斯科特站66年,且斯科特站的建設及其持續運營依賴于美國強大的后勤和運輸支持。可能是為了避免提議文化遺產造成不必要的政治緊張,美國對文化遺產的官方指認表現得并不緊迫。英國與新西蘭合作在條約體系內加強文化遺產管理機制的建立和保護,以使雙方均從中獲利。英國對這些小屋保持著濃厚的文化興趣,并在外交、道德和有限程度的財政上支持了小屋項目。英國利用這些小屋作為南極文化遺產的范例,是為了幫助在南極條約體系內建立一個文化遺產管理系統,該系統反映了英國的大陸歷史,并加強了其在南極條約體系內的地位。[27]新西蘭通過文物修復和維護等歷史文化活動來加強與羅斯海地區的聯系,增強新西蘭人的南極意識,通過使他們認識到南極是新西蘭歷史和文化遺產的一部分來增強主權意識,維護領土利益。考慮到本國的軍事和經濟資源有限,文化遺產項目為新西蘭提供了一種積極和負擔得起的手段,達到了加強其南極外交政策的目的,推動了新西蘭在南極科學、政治和環境方面的當代政治進程。[6]

四、近些年在南極文化遺產保護方面的新動向

由于起步較早,一些南極大國在南極大陸和周邊積累了相對豐富的文化遺產。在歷史積累、國家興趣和專業知識等因素驅動下,這些國家在南極條約體系下引導了南極文化遺產保護和管理機制的設立。近年來,南極條約體系下的文化遺產管理也暴露出一些問題,比如專業知識不足無法確保文化遺產指定和管理的充分程序、預算資金缺乏、管轄權不明確以及歷史文化遺產在總體規劃中優先等級較低等。隨著在南極開展活動的國家增多、氣候變化以及南極旅游業等發展,主要南極大國在南極文化遺產保護方面表現出一些新動向。

(一) 將文化遺產納入南極特別保護區,提高保護等級

《馬德里議定書》為南極特別保護區規定了許可證制度,對突出的歷史價值提供了比HSM和南極特別管理區更高水平的保護。目前,已有10項文化遺產被納入或重新設計為南極特別保護區(見表5)。其中,有7項在羅斯海地區,由新西蘭牽頭設立,主要紀念斯科特和沙克爾頓等“英雄時代”英國早期探險;有1項在阿德雷地,由法國設立,紀念20世紀50年代法國探險相關的建筑物;有1項在南極半島,由智利牽頭設立,紀念1819年沉沒的西班牙船只;還有1項在澳大利亞提出領土聲索的東南極,由澳大利亞設立,紀念“英雄時代”澳大利亞探險家莫森南極探險。相比獨立的HSM,南極特別保護區中的文化遺產被普遍認為更重要,將文化遺產納入或重新設計為南極特別保護區,大大提高了文化遺產管理和保護的等級。

(二)倡議制定南極文化遺產保護管理計劃

文化遺產在過去只有被納入南極特別保護區或南極特別管理區時才有管理計劃。《南極文化遺產評估和管理指南》于2018年通過后,根據英國和挪威領導的閉會期間聯絡小組報告,環境保護委員會(CEP)在其五年計劃中增加了在2020年會議上討論制定南極文化遺產保護管理計劃(CMP)的必要性。英國于2019年向第42屆ATCM提交了題為《建立南極遺產保護管理計劃相關益處》的工作文件,[28]詳細介紹CMP在南極環境中的運作方式。在英國、澳大利亞、新西蘭、挪威和美國聯合推動下,2022年第44屆ATCM會議第一號決議通過了修訂版的《南極文化遺產評估和管理指南》,為制定CMP提出了具體要求和規范,加強了HSM機制化管理。[17]

(三)評估氣候變化對南極遺產價值的影響風險

氣候變化及其影響是ATCM重點關注的問題,也是環境保護委員會(CEP)五年計劃的首要問題。氣候變化可能會對南極境內的遺產地產生負面影響,氣候變暖引起的永久凍土層、土壤水文、天氣模式和環境條件可能會對歷史建筑的基礎和結構造成損壞,并導致材料的機械退化。氣候變化也可能導致企鵝和海豹物種遷移到不同地點,無意中影響遺產地。此外,溫度和濕度變化可能有助于真菌和細菌等微生物生長,這些微生物能夠降解歷史小屋和其他具有遺產價值的木材或其他有機材料。[29]考慮到氣候變化對南極文化遺產及其管理產生的影響,2021—2022年南極條約協商會議和環境保護委員會(ATCM/CEP)閉會期間,阿根廷、新西蘭、挪威和英國開始評估氣候變化對南極遺產價值的風險,在借鑒北極地區經驗以及與極地遺產專家合作的基礎上,著手制定評估方法、開發氣候變化風險評估工具等。[30]

(四)借助外部知識,在南極條約體系下持續影響文化遺產決策

2019年,南極研究科學委員會(SCAR)和國際古跡遺址理事會(ICOMOS)、國際極地遺產委員會(IPHC)簽署了一份諒解備忘錄。[31]諒解備忘錄承認IPHC的專業知識和經驗及其在就南極遺產問題提供獨立專家咨詢方面的作用,允許IPHC通過南極研究科學委員會(SCAR)就影響南極人類遺產的科學、保護和相關管理問題向《南極條約》協商會議提供客觀和獨立的科學建議。IPHC成立于2000年,主席為挪威人,成員來自澳大利亞、阿根廷、挪威、新西蘭等15個南極國家。[32]近年來,IPHC在起草《南極遺產評估指南》方面提供了專業建議。通過與IPHC簽署合作備忘錄,南極大國主動借助外部遺產專家專業知識,持續在南極條約體系下引領文化遺產的決策與管理。

五、現有南極文化遺產管理機制建設對我國的啟示

南極條約體系下的文化遺產管理機制是由英國首先提出,在得到其他領土聲索國支持和響應后,通過南極條約體系逐步建立、不斷完善并被這些國家廣泛應用的一種針對特定遺產領域的管理機制。文化遺產議題雖然在南極事務中議程地位較低,但在涉及南極政治關系、歷史紀念和環境保護的討論以及南極文化和社會發展問題上卻多次被提及。領土聲索國通過在各自領土聲索區內設立和管理這些歷史文化遺存,鞏固在該地區的長期和持久存在,達到強化南極領土主張、行使象征性主權的目的。經過以領土聲索國為主的南極大國長期努力,如今南極條約體系下的文化遺產管理制度已有深入發展,如明確了文化遺產制定標準、在《馬德里議定書》下確定了保護南極歷史價值的關鍵機制、對1958年以前發現的遺產自動保護等,并通過不斷修訂《南極文化遺產評估和管理指南》,為文化遺產的評估和管理流程編制規范。

我國迄今已成功提議了兩項南極文化遺產, 即HSM 52“長城站巨石”和HSM 86“長城站1號棟”,均是為了紀念我國早期南極考察工作。文化遺產選取的數量不足反映了我國在這一議題領域與美、俄及7個領土聲索國之間的巨大差距,這種差距是由歷史和現實諸多方面原因造成的。我國在20世紀80年代才開始國家行為的南極科學考察,錯過了南極發現、資源開發、領土劃分和南極條約制度建立等重要歷史過程。20世紀70年代至80年代,也是《南極條約》原始締約國應對聯合國大會挑戰、被迫擴充成員國時期,成員擴充稀釋了原始締約國權力,也正是這個原因,促使原始締約國從原來赤裸裸的全方位壟斷轉向了更微妙也更高級的管理機制控制和議程設定引領。經過近些年發展,盡管我國在南極的現實活動能力有了長足進步,但在南極治理各項制度設置和監管中仍處于跟從地位。未來如何在南極文化遺產管理領域有所作為,筆者認為我國可從以下幾個方面入手:

第一,加強南極歷史文化遺產專業知識和專業人才培養,加強國內立法。目前我國在南極歷史文化遺產管理、保護、修復以及評估等領域缺乏專業知識和專業人才,在相關工作組和國際組織中代表性明顯不足。2022年初,國務院頒布了《中華人民共和國水下文物保護管理條例》,并于2022年4月1日起實施,在文化遺產保護領域向前邁出了一大步。歷史文化遺產是文化資源的重要組成部分,我國作為負責任大國,在2035年建成社會主義文化強國以及新時代建設海洋強國目標引領下,應大力加強極地文化遺產領域專業知識和人才培養工作,發揮具有歷史、法律、外交、治理等知識結構型人才在國際談判和議程設定過程中的引領作用,適時推進極地領域歷史文化遺產國內立法,為爭取在該領域的話語權和影響力打好基礎。

第二,合理補充我國在南極地區的歷史文化遺產。我國在南極的活動雖然起步較晚,但近年來在南極多個區域已建立了考察設施,留下了我國足跡。我國應加大自身南極歷史文化遺產在南極條約體系內的提名和設立,合理補充我國在南極地區的歷史文化遺產。目前我國第一代南極考察建筑已基本被更新,像長城站和中山站的第一代主樓、舊車庫和舊發電棟等,作為我國20世紀80年代致力于南極研究的重要歷史標志,這些建筑展示了我國南極考察的歷史,對紀念我國南極考察具有重要意義。在缺乏經驗和重型施工設備的情況下,第一代考察站建筑為我國早期越冬考察奠定了基礎,體現了我國南極考察隊勇于探索、勇于創新、不怕吃苦的精神。合理補充我國在南極地區的歷史文化遺產,不僅能夠大力提升國際影響力,展示我國在條約體系中的參與能力,更重要的是為未來爭取更多博弈的權力。

第三,借鑒南極大國經驗,吸收社會各界力量,有序推進國家南極遺產保護實踐。西方國家通過民間基金會的形式,就承擔的南極文化遺產已開展了豐富實踐:新西蘭南極遺產信托基金管理著新西蘭羅斯海地區多個歷史小屋的長期修復項目;澳大利亞莫森小屋基金會已資助和組織了對位于丹尼斯角的歷史建筑的修復工作;英國南極遺產信托基金會對馬蹄島、斯托寧頓島等其他歷史遺址進行保護,并對羅克洛伊港的歷史小屋開展維護,通過吸收社會各界力量和市場化資金運作,實現了國家、民間團體和社會參與的良性循環。我國可借鑒南極大國有效利用民間基金會的經驗,吸收各界力量,實現社會運作,建立一個可持續性的南極文化遺產保護機制,有序推進國家南極遺產保護實踐。

第四,關注南極文化遺產管理的新動向,適時加強國際合作。半個世紀以來,南極大國在南極文化遺產保護和管理制度建設以及HSM清單設立方面已完成基本布局。近年來,受氣候變化和南極旅游業發展影響,南極大國通過將重要的HSM納入或重新設計為南極特別保護區、要求對HSM編制南極文化遺產保護管理計劃以及開發氣候變化風險評估工具等,進一步提高了HSM的管理標準。在這種情況下,我國需要在南極大國搭建的現有規則基礎上,跟蹤關注南極文化遺產管理的新動向,鼓勵成員國分享其保護管理計劃和專業知識,適時加強國際合作,盡快參與南極文化遺產治理對話,提升我國在南極文化遺產管理和保護領域的話語權。

第五,加大科研及基礎設施等方面投入,加強在南極的實質存在。南極領土主張之爭歸根結底是南極實力的競爭。鑒于7個領土聲索國的南極領土聲索并未得到這些國家以外的國家承認,美國、俄羅斯等相當數量的國家主張通過有效占領和運營來獲得象征性主權。盡管美國和俄羅斯對南極地區的領土要求保持克制態度,但美、俄兩國一貫主張保持在南極地區積極和有影響力的存在。作為南極地區的“遲來者”,我國亟須加大科學研究和基礎設施建設的投入,提升自身實力,通過開展高質量的科學研究與觀測、參與南極條約體系對南極的治理尤其是積極參與南極治理規則的制訂,強化我國在南極各個區域的實質性存在,從而在未來面臨南極資源重新分配時,能夠提前做好準備,最大限度地保障國家利益。

參考文獻:

[1] 武衡,錢志宏.當代中國的南極事業[M].北京:當代中國出版社,1994.

[2] 蘇珊·巴爾.極地文化遺產——不容有失的寶藏[M].蘇平,譯. 上海:上海科技教育出版社,2019.

[3]? Barr S. How we talk about Antarctic cultural heritage [J]. Antarctic Affairs, 2002,(8): 33-52.

[4]? UNESCO. Convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage [EB]. http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001325/132540e.pdf,2003-10-17/2024-03-07.

[5] 熊娜.旅游視域下南極遺產保護的內涵、實踐與啟示[J].中國旅游評論,2019,(1):102-107.

[6] Lintott B J. Scott's and Shackleton's huts: Antarctic heritage and international relations [D]. Canterbury: University of Canterbury, 2016.

[7] ATCM. Report of first consultative meeting: recommendation I-IX [EB].https://documents.ats.aq/ATCM1/fr/ATCM1_fr001_e.pdf,1961-07-10/2024-03-03.

[8] ATCM. Draft recommendation: historical monuments[EB]. https://documents.ats.aq/ATCM5/wp/ATCM5_wp046_e.pdf,1968-11-27/2024-03-03.

[9] ATCM. Report of the seventh consultative meeting: recommendation IIV-IX[EB].https://documents.ats.aq/ATCM7/fr/ATCM7_fr001_e.pdf,1972-10-30/2024-03-03.

[10] 顧悅婷,孫波.南極特別管理區現狀分析與未來展望[J].極地研究,2010,22(4):431-440.

[11] Barr S. Twenty years of protection of historic values in Antarctica under the Madrid Protocol[J]. The Polar Journal, 2018, 8(2): 241-264.

[12] Evans S. Icy heritage-managing historic sites in the Antarctic: pristine wilderness, anthropogenic degradation or cultural landscape?[J]. The Polar Journal, 2011, 1(1): 87-100.

[13] Senatore M X. Things in Antarctica:an archaeological perspective[J]. The Polar Journal, 2020, 10(2): 397-419.

[14] ATCM. Report of the thirty-second Antarctic treaty consultative meeting: resolution 3[EB]. https://documents.ats.aq/ATCM32/fr/ATCM32_fr001_e.pdf,2009-04-06/2024-03-03.

[15] ATCM.Proposal for the discussion of aspects related to the management of historic sites and monuments [EB].https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fdocuments.ats.aq%2FATCM33%2Fwp%2FATCM33_wp047_e.doc&wdOrigin=BROWSELINK. ,2010-05-03/2023-05-03.

[16] ATCM. Report of the forty-first Antarctic treaty consultative meeting: resolution 2[EB].https://documents.ats.aq/ATCM41/fr/ATCM41_fr001_e.pdf,2018-05-13/2023-05-03.

[17] ATCM. Report of the forty-forth Antarctic treaty consultative meeting: resolution 1[EB].https://documents.ats.aq/ATCM44/fr/ATCM44_fr001_e.pdf,2022-05-23/2024-03-03.

[18] ATCM. Report of the forty-third Antarctic treaty consultative meeting: measure 23[EB]. https://documents.ats.aq/ATCM43/fr/ATCM43_fr001_e.pdf,2021-06-14/2024-03-03.

[19] Headland R A. Chronology of antarctic exploration: a synopsis of events and activities from the earliest times until the international polar years, 2007-09 [M]. London: The Quaritch Press, 2009.

[20] Senatore M X, Zarankin A. Widening the scope of the Antarctic heritage archaeology and the ugly, the dirty and the evil in Antarctic history[A]. Polar settlements—location, techniques and conservation [C]. Oslo: ICOMOS International Polar Heritage Committee, 2011.

[21] 鄧貝西,張俠.南極事務“壟斷”格局:形成、實證與對策[J].太平洋學報,2021,(7):79-92.

[22] Hingley R. Territorializing polar heritage: cultural heritage as a means to exercise symbolic sovereignty in Antarctica[J]. Territory, Politics, Governance, 2022: 1-17.

[23] Frame B, Liggett D, Lindstrm K, et al. Tourism and heritage in Antarctica: exploring cultural, natural and subliminal experiences[J].Polar Geography,2022,45(1):37-57.

[24] Senatore M X. Antarctic conservation policies and practices: towards a more inclusive and sustainable future[J]. The Geographical Journal,2023,189(1):49-62.

[25] 何柳.門戶國家經驗視角下中國參與南極治理問題及策略研究[M].武漢:武漢大學出版社,2018.

[26]? Lintott B J. Commemorating the ross sea party: Antarctic heritage and international relations[J].The Polar Journal,2020,10(1):153-175.

[27]? UK Antarctic Heritage Trust. British Heritage in Antarctica [EB]. https://ukaht.org/,2024-05-03.

[28]? ATCM. The benefits of conservation management plans for Antarctic heritage [EB]. https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fdocuments.ats.aq%2FATCM42%2Fwp%2FATCM42_wp058_e.doc&wdOrigin=BROWSELINK,2019-05-17/2024-03-03.

[29] Barr S. The effects of climate change on cultural heritage in the polar regions[A]. Heritage at Risk [C]. Oslo: ICOMOS International Polar Heritage Committee, 2008.

[30] ATCM. Assessing the risk of climate change impacts on Antarctic heritage values [EB].https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fdocuments.ats.aq%2FATCM44%2Fwp%2FATCM44_wp026_e.docx&wdOrigin=BROWSELINK,2022-04-08/2023-05-03.

[31] Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR). MoU between SCAR and the international polar heritage committee [EB].https://www.scar.org/scar-library/search/partners/agreements/5266-mou-scar-iphc/,2019-05-14/2024-03-03.

[32] International Polar Heritage Committee (IPHC). About IPHC [EB]. https://www.iphc-icomos.org/,2024-05-03.

The Evolution of Antarctic Cultural Heritage Protection System and Its Implications for China

Shan Yanyan1 Liu Ming2

(1. Polar Research Institute of China, Shanghai 200136, China; 2. School of Marxism, Dalian University of Technology, Dalian 116024, China)

Abstract:

The protection system for Antarctic cultural heritage was established under the leadership of Antarctic territorial claimants such as the United Kingdom, and was implemented through the framework of the Antarctic Treaty System. The effectiveness of the Madrid Protocol and Annex V, which are committed to protecting the Antarctic environment, establishes a key mechanism for protecting the historical and cultural values of Antarctica. In order to conduct an in-depth analysis of the evolution process and internal motivations of the Antarctic cultural heritage management system under the leadership of the Antarctic powers, understand the agenda-setting and regulations of related topics, as well as the latest developments under the influence of climate change, so that China can better participate in the management and discussion of Antarctic cultural heritage, and propose its own cultural heritage protection plans timely, the paper systematically reviews the management of Antarctic cultural heritage under the treaty system in the past 60 years, and analyzes it from four aspects, namely, the scope of the period they represent, the criteria for designation, the proposing party and the geographical coverage, revealing many phenomena and problems in the management of cultural heritage under the Antarctic treaty system. Finally, based on the two case studies of the Antarctic Peninsula and the Ross Sea region, combined with the new trends of big powers protecting Antarctic cultural heritage, the paper explores the feasible path for China to participate in the governance of Antarctic cultural heritage.

Key words:

Antarctica;cultural heritage;Antarctic Treaty System;geopolitics;international governance

責任編輯:高 雪