扎根沃土,讓“非遺之樹”長青

杜曉帆 張煦

唱春詞、制春帖,少年在傳承人的帶領下,在鄉村開展非遺傳習活動,感悟鮮活而悠久的農耕智慧;做皮影、學剪紙,學生在課堂上體驗獨特的傳統技藝,思考非遺文化的內涵與意義……隨著我國歷史文化保護傳承事業取得顯著成就,青少年日益成為實現非遺活態傳承、延續歷史文脈的重要力量。

青少年參與非遺傳承是確保非遺后繼有人、代代相傳的前提條件,也是讓價值重大、底蘊深厚的“非遺之樹”根深葉茂的關鍵所在。

1972

1972年11月,聯合國教科文組織大會第17屆會議在巴黎通過了《保護世界文化與自然遺產公約》,提出通過教育手段,努力增強各國公民對文化和自然遺產的贊賞與尊重。

2003

2003年10月,在第32屆聯合國教科文組織大會上通過了《保護非物質文化遺產公約》,該公約提出開展面向青少年進行宣傳和傳播信息的教育計劃,形成廣泛多元的遺產參與路徑。為落實公約中的基本理念,世界遺產中心組織先后編寫37種語言版本的教材《世界遺產與年輕人》。

2008

世界遺產志愿者倡議由聯合國教科文組織世界遺產中心牽頭,與更美好世界(?Better? World)合作,推出開展遺產志愿者項目,截至2023年連續28年舉辦世界遺產青年論壇。

近些年來,越來越多的地區機構與國際組織攜手參與到助力青少年傳承非遺的活動中。

在非洲,國際文化財產保護與修復研究中心(ICCROM)聯合肯尼亞、塞內加爾、南非、盧旺達等政府及國家博物館,通過專業培訓、傳統技藝、數字記錄、水下攝影等主題活動,提供更多參與遺產保護的機會,培養青少年遺產保護能力。為推動亞太地區活態遺產的教育與傳習,聯合國教科文組織二類機構亞太地區非物質文化遺產國際信息與網絡中心(ICHCAP)、亞太國際理解教育中心(APCEIU)共同發起了“亞太地區活態遺產教學”項目,建立起“將活態遺產帶進課堂”的在線課程與電子書籍,以世界遺產名錄、人類非物質文化遺產代表作名錄為教學內容,通過視頻、圖像和文字相結合的方式,發揮正式教育與可持續發展教育、全球公民教育以及社會與情感教育的協同作用。

通過一場場課堂、一次次體驗、一系列非遺實踐,全球青少年既可以獲得參與非遺的民族自豪感與文化自信心,又為尊重文化多樣性、實現可持續發展目標貢獻力量。

非遺與青少年的“雙向奔赴”,不僅滿足了新時代發展中華優秀傳統文化的必然要求,更是向未來一代充分展現非遺所蘊含的核心價值。

動手動腦,凝心鑄魂

非遺能夠讓我們明晰中華文明“從哪兒來、到哪兒去”這一發展脈絡,理解中華文明歷久彌新的歷史內涵、家國情懷、人文精神與道德規范,進而增強文化認同、培養文化自信、形成文化自覺,樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀。

社區非遺傳承人將其生存智慧和傳統技藝傳承并發揚,不僅提高我們的創新能力與遺產保護意識,而且增強了代際之間的知識傳遞與社區凝聚力。從自然資源的有序利用到建立個人與社會中的和諧關系,再到文化記憶的保存與流傳,這些知識跨越諸多學科和領域,豐富了社區居民資源,助力社區可持續發展。

非遺對我們而言不僅僅停留在書本上、視頻中、畫面里,而是生動地存在于人們的日常行為與生活當中。“活態傳承”讓我們與現實親密接觸,讓非遺實踐“生動可感”,親身參與到非遺的制作、體驗、傳習以及使用的過程中,直接面對真實的人、地、事、物。

立足于現場的體驗或者傳習活動,是以往的書本教育、課堂教育的必要補充,有利于全面成長與終身學習。

打開非遺傳承“第二課堂”的方式

青少年接過非遺傳承的接力棒,通過家校合作、校企合作、博物館、文化宮、非遺進社區、非遺上舞臺、數字化非遺等方式打開非遺傳承的“第二課堂”,增強非遺活動的知識性、趣味性與體驗感,提升青少年非遺傳承的社會參與。

非物質文化遺產是我們日常生活的一部分,在和伙伴們學習玩耍之際,我們就可以分享文化中的非遺。

首先,我們要學會發現非遺。例如,“二十四節氣”是我國農耕社會的產物,將天文、農事、物候和民俗實現了巧妙的結合,形成了中國社會獨特的生存智慧、知識體系和社會實踐。事實上,這二十四個節氣在中國鄉村和城市社會中仍舊發揮著春播夏耕、秋收冬藏等社會功能和文化意義,在不經意間滋潤著我們對大千世界的體驗。這便需要我們保持敏感與好奇,捕捉非遺,發現非遺。

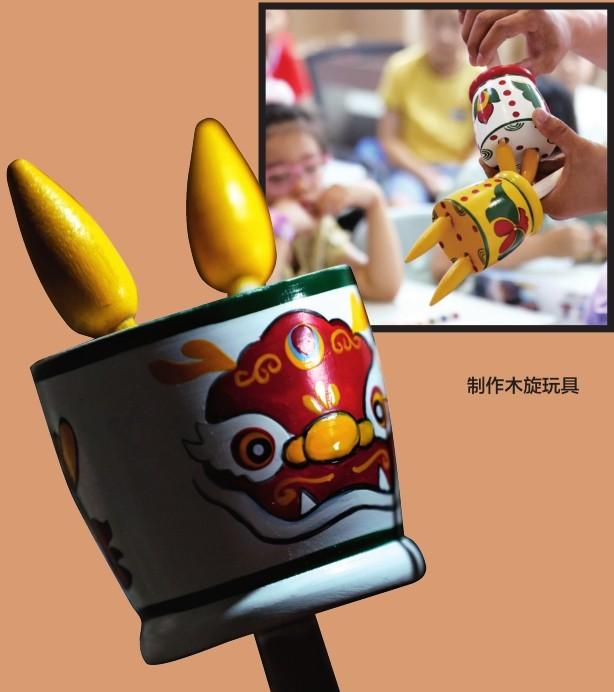

其次,我們要學會探索非遺。在課堂上,我們要學習非遺知識,了解非遺的歷史淵源、基本類型與文化內涵;在校園里,我們還可以參加非遺社團,體驗甚至掌握非遺技藝,如一門手工藝、一首傳統民歌、一項民族舞蹈、一折經典劇目;回到家中,不僅向家人鄰居請教有關非遺的前世今生,還可以前往聯合國教科文非物質文化遺產、中國非物質文化遺產數字博物館等官網瀏覽世界各地的非遺名錄;在節假日,我們不僅可以體驗春節、清明節、端午節、中秋節這些傳統節日,還可以前往非遺體驗館、博物館、圖書館觀看非遺展覽,參與非遺競賽等。這些非遺技藝,大到中國木結構建筑營造技藝,小到書法練習、昆曲表演、木偶制作等,都可以成為同學們積極探索的對象。

最后,我們要學會分享非遺。同學們還可以收集非遺故事,通過拍照、視頻等記錄我們體驗到的非遺,與家人、老師、同學分享與非遺一同成長的美好經歷,邀請周邊的人前往遺產地一起傳習非遺,學習并制作非遺宣傳片、小視頻、3D動漫等數字作品。各地可能有著不同的風俗或者習慣,但是一同發現、探索以及分享非遺,會讓我們彼此了解、相互尊重,讓非遺保持活力,讓我們自己成為非遺傳承的“小能手”與“接班人”,使非遺與我們的生活緊密聯系。

讓非遺融入文化傳承、城鄉發展、民族團結等社會領域,扎根沃土,讓“非遺之樹”長青。