新課程改革背景下高中生物學單元整體教學設計與實踐研究

摘 要:隨著素質教育與高考綜合改革的深入推進,單元整體教學成為引領當前教育教學改革的一種教學模式,旨在通過綜合性、實踐性的教學活動促進學生對核心知識的理解和應用,從而培養學生的學科核心素養。基于此,文章對單元整體教學的實施背景進行了全面分析,從整合教材內容、優化教學目標、創新教學任務、完善教學評價等方面,深入探究單元整體教學的設計思路與實踐路徑,旨在創新高中生物學單元整體教學方式,落實課程育人任務。

關鍵詞:高中生物學;新課程改革;單元整體教學;設計與實踐

《普通高中生物學課程標準(2017年版2020年修訂)》(以下簡稱《課程標準》)要求教師以大概念為統領,以核心素養為目標,整合教學內容、創新教學方式,使學生理解并能運用生物學中的重要知識,發展生物學學科核心素養。在這一要求下,單元整體教學通過整合學習情境和學習任務,能夠使學科知識

更具系統性,強化內在聯系,有助于培養學生的自主學習能力。

一、新課程改革背景下高中生物學單元整體教學的必要性

(一)實現課程育人

《課程標準》強調學科核心素養的培養。傳統教學難以滿足新課程改革的要求,而單元整體教學通過整合學習情境,能夠更有機、系統地展現學科知識,可以為學生提供更深刻、更貼近實際的學習體驗,有助于培養學生的綜合素質,使其在問題解決過程中鍛煉獨立思考和創新能力。因此,新課程改革背景下采用單元整體教學是實現課程育人目標的有效途徑之一。

(二)推動教師成長

在新課程改革背景下,教師需要深度挖掘教材內容之間的聯系,對單元知識進行整體性思考,采用單元整體教學方式,以大概念教學和任務活動為核心,設計深入、復雜的學習活動,精簡教學內容,重構教學方式。推動教師成長有利于教師專業素養的發展,能夠促使他們在教學實踐中不斷創新。

(三)深化教材改革

傳統生物學教學模式過于注重知識點的單向傳授,導致學生缺乏對知識的整合、遷移和應用能力。為適應新教材與教學方式的改革,單元整體教學打破傳統課堂的碎片化教學模式,通過聚焦學習主題、展開深度學習,促使學生在實際情境中發展核心素養。這種教學方式能夠推動教學觀念的更新,使教育實踐更加富有創造性,能夠為學生提供深入的學習體驗[1]。

二、新課程改革背景下高中生物學單元整體教學設計與實踐思考

(一)整合教材內容,建立主題結構

《課程標準》明確強調教學內容要聚焦單元大概念,因此,教師在設計單元整體教學時,要仔細分析教材,挖掘單元內容之間的內在聯系,建立整體知識結構,使學生理解和掌握生物學的核心概念。這一實踐路徑要求教師在教學設計中注重跨單元的知識串聯,使學生能夠在學習過程中建立更完整的認知框架。

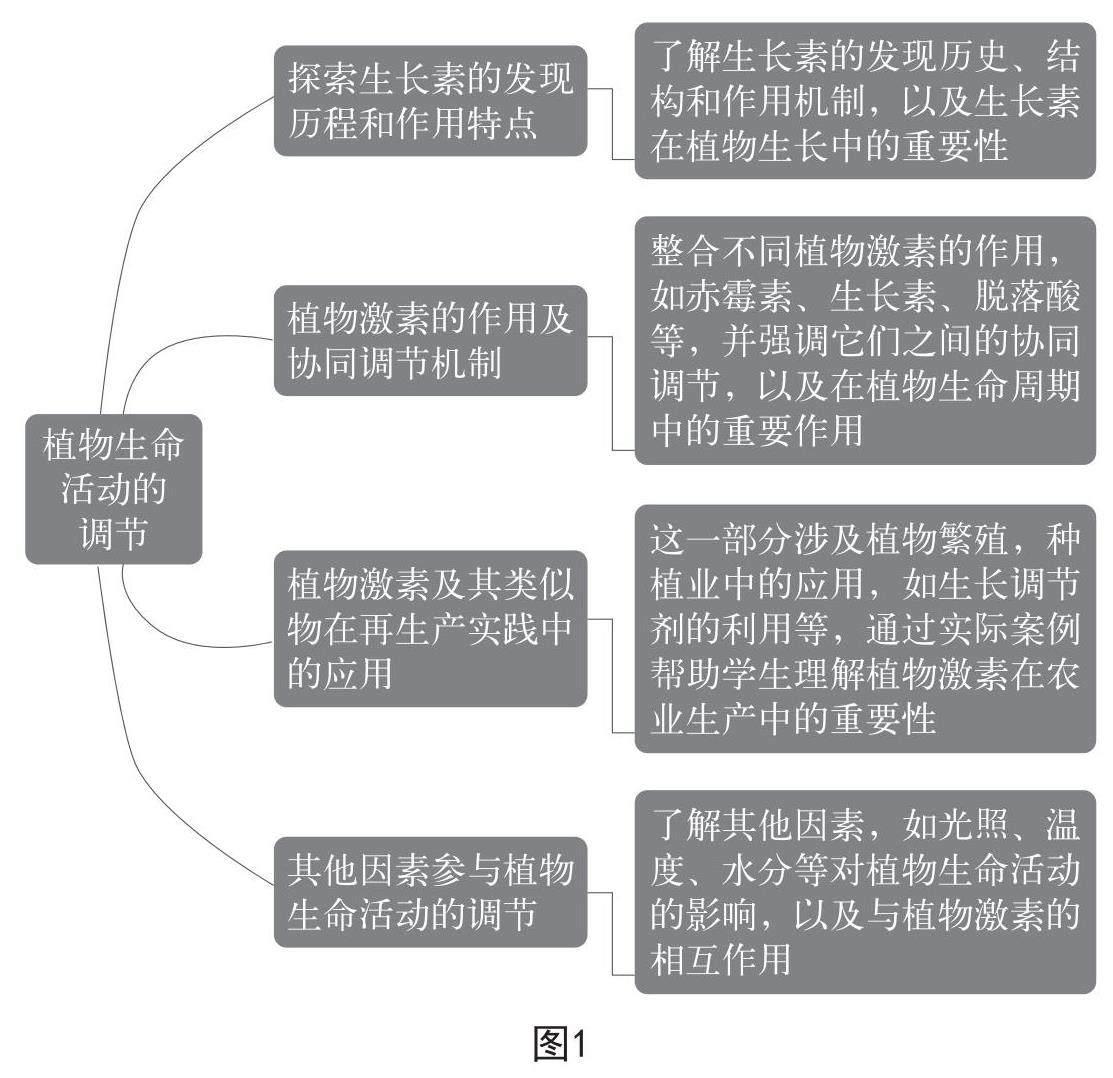

以人教版生物學高二選擇性必修1第5章“植物生命活動的調節”單元為例(以下論述均以此單元為例),該單元內容主要圍繞“植物生命活動受到多種因素的調節,尤其是植物激素的調節作用”這一主題展開。在教學這一單元時,教師可以將單元內容分成四個知識板塊,借助思維導圖劃分內容結構(如圖1),幫助學生形成系統性的學科認知,使他們理解各個知識點的獨立含義及內在聯系。

(二)分析《課程標準》與課程大綱,明確教學目標

教師在設計整體教學時,應仔細研讀《課程標準》,將《課程標準》中的學科核心素養融入單元整體教學設計中,明確培養學生的生命觀念、科學思維、科學探究和社會責任等核心素養[2]。在此基礎上,教師要明確單元主題,設立具體的學科目標。

例如,針對“植物生命活動的調節”的單元教學,教師需明確以下單元教學目標(如圖2)。教師可以通過設定這些目標,幫助學生在學習過程中實現全面發展,培養并發展其高中生物學學科核心素養,幫助學生更好地適應《課程標準》的要求,從而提高學生的整體素養水平。

(三)基于學生發展,設置教學任務

新課程改革背景下,課程教學強調情境性與實踐性的統一,鼓勵學生主動參與課程學習。這要求教師秉持“以生為本”的教學理念,創設豐富的教學任務與活動,讓學生通過親身實踐促進對知識理解及應用能力的發展。

1.創設單元情境,激發學生興趣

教師在教學中要設計引人入勝的情境,激發學生對生物學的興趣。教師可以采用案例或現實生活問題,

借助多媒體技術,將學科知識展現在生動的情境中,引導學生主動思考和探究,使學生主動參與到整體教學活動中,從而實現新課程改革的學科育人價值[3]。

以教學“生長素的發現過程”為例,教師可以展示達爾文實驗的示意圖、實驗過程視頻等,讓學生直觀地了解實驗設計,深入理解科學家們是如何通過實驗逐步揭示植物對光的反應機制的。此外,教師還可以創設問題情境,如“在我們日常生活中,哪些植物具有向光生長的特點?”“植物如何適應不同的光照

條件?”等,激發學生對生物學知識的主動思考和積極探究。

2.設置問答互動,推動深層理解

問答互動是一種促進教學深層次發展的有效手段。教師可以設計具有啟發性的問題引導學生積極思考,

使他們深入理解課堂內容。這一互動過程不僅能夠使學生更全面地領會生物學概念,還能培養他們的批判性思維和問題解決能力。

例如,在教學“生長素的生理作用”時,教師可以提問:“為什么在農業生產中使用生長素能夠促進扦插枝條生根?”引導學生思考生長素的作用原理。有些學生可能會聯想到高一有關生物細胞的知識,回答“生長素可以促使植物細胞的分裂和伸長,從而在扦插時幫助形成新的根部,增加植物生根的成功率”。這樣的問答思考可以幫助學生深入思考學科知識間的聯系,

形成更為全面的思維方式與解決問題的能力。

3.組織項目實驗,培養核心素養

為增強教學實踐性,提升學生的理解與應用能力,教師可以在課上設計具體而富有挑戰性的實驗項目,讓學生親自動手進行探究[4]。在實驗過程中,教師要鼓勵學生提出問題、觀察現象、分析數據,并引導他們進行深度討論。同時,教師也要組織學生展示實驗成果,讓他們通過分享交流進一步拓展對單元主題的理解。學生在實際操作中不僅能鞏固生物學理論知識,還能培養核心素養。

以教學“其他植物激素作用”為例,教師可以設置實驗活動,探究植物激素對植物生長的影響。學生在教師的組織下,可以分組進行實驗,每組選擇一種植物激素(如乙烯、赤霉素、脫落酸等),對植物進行適當的處理,觀察并記錄植物的生長現象。在實驗中,

學生要根據組內分工準備實驗材料、設定實驗組和對照組,接下來,對植物進行激素處理,確保處理條件的一致性,隨后,定期觀察植物生長的高度、根系發育情況、葉片的生長狀態等,同時要記錄實驗數據,包括植物的生長速度、形態的變化等。實驗結束后,教師要引導學生討論、分析實驗結果,揭示不同植物激素對植物生長的影響機制。

4.聯系實際生活,實現概念遷移

單元整體教學強調培養大概念,以實現知識的遷移和應用。對此,教師可以引導學生思考知識點之間的聯系與案例的應用,讓學生積極分享并提煉出概念的本質特征,引導他們將這些概念與實際生活情境相聯系,從而更好地理解和應用單元中的概念,實現知識的遷移和應用。

以教學“植物生長調節劑的應用”為例,教師可以引導學生思考所學知識與實際案例的聯系,如“如何把我們學過的植物生長調節劑的知識應用到生活和農業生產中?”,引導學生思考現實中的生物學問題。然后,教師可以組織學生討論,從植物生長激素的作用方面深入理解植物生命活動調節的單元主題。在此基礎上,再引導學生提煉大概念“生命個體的各項結構與功能相互作用共同完成生命活動,并依靠調節機制保持穩定”,以此培養學生的概念遷移能力,使其能夠靈活運用所學概念解決現實中的生物學問題。

(四)注重過程反思,完善多元評價

《課程標準》強調創建主體多元、方法多樣的生物學課程評價體系,旨在以評價促發展。因此,單元整體教學要構建科學的評價方案,使教師與學生在不斷反思中實現個體進步和全面發展。

一方面,在教學過程中,教師可以設定合適的評價節點,對學生的學習進展進行監測并及時調整教學策略,使教師能夠全面了解學生的學業水平和綜合素養[5]。例如,在“其他植物激素作用”實驗活動環節,

教師可以組織課堂討論,檢查學生是否能運用穩態與平衡觀并通過圖表分析生長素作用的兩重性,以及是否能夠提煉各個分級概念或者利用思維導圖舉例說明植物激素如何通過相互協調、抗衡等方式共同實現對植物生命活動的調節。

另一方面,教師應進行總結性評價,助力學生核心素養的全面養成。教師可以收集學生在教學過程中的表現數據,包括參與度、問題解決能力、團隊協作能力等,并采用學科項目展示、個人總結報告等方式,

使學生有機會展示所獲得的知識和技能。同時,教師也可以引導學生進行自我反思或相互評價,幫助他們認識到自己的成長與不足,進一步提升學生的自主學習和問題解決的能力。

三、結束語

綜上所述,在新課程改革背景下,高中生物學單元整體教學設計與實踐的研究旨在適應教育體制的變革,培養學生的生物學學科核心素養。通過建立整體主題結構,明確單元教學目標,創設情境性、實踐性、遷移性的教學任務活動,以及全程、多元的教學評價等實施路徑,使教師能夠更好地滿足學科核心素養的培養需求,促使學生在整體教學中理解和運用生物學知識。

參考文獻

陶舒.深度學習背景下高中生物單元整體教學思考與實踐[J].普洱學院學報,2022,38(3):129-131.

張玲玲,陳佳敏.聚焦生物學重要概念的單元整體教學設計實踐研究[J].高考,2020(16):173.

宋君.新課標下高中生物大單元教學路徑分析[J].試題與研究,2023(35):109-111.

陳艷梅.基于高中生物學科核心素養的大單元教學設計探討[J].考試周刊,2021(29):119-120.

林潔.基于高中生物學科核心素養的大單元教學設計探討[J].當代教研論叢,2020(1):73-74.

基金項目:本文系2022年遵義市基礎教育科研課題“基于新教材視角下高中生物單元整體教學的策略研究”(課題編號:2022ZB163)的研究成果。

作者簡介:雷江蘭(1986.9-),女,貴州遵義人,

任教于貴州省遵義市習水縣第五中學,一級教師,本科學歷。