站城融合理念下的鐵路交通樞紐一體化設計研究

李尚力

摘要 西安東站是西安鐵路樞紐規劃中“四主一輔”的主要客站之一。由于車站地理位置特殊,現狀路網不健全,制約了片區發展。文章通過對車站外部路網規劃及內部旅客流線的分析,結合軌道交通系統的引入,梳理了車站與城市在交通需求、轉換方式上的訴求差異,優化了車站內外部交通流線,提高了客流組織的便捷性、有序性、高效性,實現了“站城融合”理念下的交通一體化設計,發揮了鐵路綜合交通樞紐對片區發展所起到的引領作用,為未來片區交通規劃提供有效指引。

關鍵詞 站城融合;西安東站;零距離換乘;三網合一;安檢互認

中圖分類號 TU984.191文獻標識碼 A文章編號 2096-8949(2024)10-0033-03

0 引言

隨著我國城市化進程的不斷推進,鐵路客站已經從服務鐵路旅客的乘車場所轉變為兼具城市功能的交通綜合體,在城市的高質量建設中起到舉足輕重的作用[1]。鐵路客站引入城市功能,成為以交通為核心的樞紐綜合體,同時城市規劃以鐵路客站建設為契機,引導區域更新[2]。在順應新時代中國社會發展特點和鐵路運營管理需求、遵循新時代鐵路客站“站城融合”設計理念的背景下,該文以西安東站的交通一體化設計為例,從城市交通的角度對區域現狀問題進行了梳理,明晰了“站城融合”的設計內容及策略,為其他鐵路樞紐客站的融合設計提供借鑒。

1 項目概況

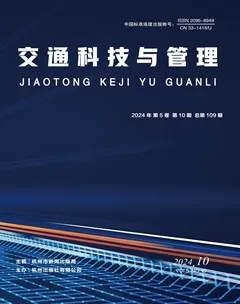

西安是世界四大古都之一、陜西省省會城市,西安鐵路樞紐位于國家鐵路網規劃的“八縱八橫”通道,西安東站是樞紐規劃中“四主一輔”的主要客站之一,主要辦理樞紐南北向包海通道的通過作業。西安東站位于西安市東南側,緊鄰白鹿原西側,南北向布置。西安東站站房總建筑面積為10萬平方米,采用“高架+側式站房”形式設計,通過“上進下出、腰部進站”的方式進行客運組織。站場總規模為13臺27線,自西向東依次為西渝高速場、西武場分場、西康普速場,近期實施11臺23線。站場下方共規劃4條地鐵線路(5號線、12號線、15號線和21號線),并以“T”字形換乘模式接入車站。車站遵循站城融合設計理念,結合高架匝道、城市通廊、人行平臺及軌道交通,打造高效集約、立體便捷的鐵路綜合立體樞紐客站(如圖1所示)。

2 現狀問題

西安東站東依白鹿原,西望杜陵塬,南北兩側均為路基工程,軌面高程高于現狀地面8 m以上。受地形限制,西安東站僅在西側具備設置站前廣場的條件,東、南、北向與城市既有路網銜接難度較大。站房西側高峰進站客流將遠高于其他方向的進站客流,傳統對稱式的平面布局形式將不再適用于該站的實際情況;此外,東站片區目前沒通地鐵。依據現階段的線網規劃方案,擬引入軌道15號線、12號線、21號線和5號線,4條軌道交通線路接入西安東站樞紐,將形成放射性軌道交通集疏體系。

對于高鐵東城片區而言,該區域對外交通僅依靠道路交通,交通方式單一,且區域對外高快速路(繞城高速、東三環)與區域銜接互通設置不足,阻礙過境及區域集散交通。目前,片區上高速需繞行至三環通行,容易造成局部通道擁堵。片區內部道路呈“南北強、東西弱”,路網規模小,尚未形成網絡化,長鳴路缺乏與東岸、谷底的交通聯系;上塬局部道路擁堵嚴重。公共交通主要以城鄉公交為主,線路規模偏小。路網整體運行狀況良好,呈現典型潮汐式特征,交通集中在長鳴路、半引路、新興南路、東三環和水安路,早高峰以片區往南為主、晚高峰以片區往北為主。片區內交通建設不足,導致對片區發展的引領帶動作用較弱。

3 交通一體化融合

鐵路客站樞紐具有客流量大、交通需求多樣化、集散時間敏感度高等特點,城市功能的集聚不可避免地加劇站城區域綜合交通的復雜性——城市開發帶來大量客流,加重了區域道路的負荷,樞紐交通進出組織影響了周邊城市開發功能的集聚程度[3]。綜合考慮樞紐與城市在交通需求、交通轉換方式上的訴求差異,通過一體化方式梳理樞紐內部、外部交通設施的布局和流線組織,協調好鐵路客站快速進出與城市核心區融合開發的多層次交通,是站城融合協同發展的焦點[4]。

3.1 三網合一、南北雙環的外部交通

為打造站城融合的鐵路綜合交通樞紐客站,西安東站的對外交通系統采用“三網合一”的設計理念,構建由“外網+聯網+內網”組成的對外快速道路集散系統,為樞紐提供快速高效的交通集散服務。

其中,外網系統為城市快速道路——建立樞紐與全市重點功能區之間的快速交通聯系,是樞紐實現對外交通快速集散的關鍵道路;聯網系統為片區骨干道路——建立樞紐與外網之間的聯系,解決快速集散的“最后一公里”;內網系統為站區專用道路——服務樞紐本體內部的交通組織,重點確保交通的便捷有序。此外,高架層還設置“南進南出、北進北出”的高架匝道,形成站房南北兩側“南北兩環”的高架橋布局,為樞紐提供快速高效的交通集散服務。快速交通車流由西北和西南高架橋經南北雙環進出,中慢交通車流由西側長鳴路和東側國道210輔道上匝道橋,經南北兩環進出;另有社會、長途車輛進出停車場及快速疏散的上下匝道(如圖2所示)。

出租車、網約車、社會車對外交通流線:按照“北進北出、南進南出”的形式通過高架匝道進行單循環組織。出租車、網約車送客后,可通過專用匝道,下高架后繞行并回場進行蓄車、接客。地面道路遵循高架道路組織方向,單循環組織,減少車輛進出沖突。少量小汽車可通過片區主次干路,聯系東三環、酒十路、半引路,并在站前路周邊散點式臨時落客/接客。

公交車、長途+旅游車對外交通流線:遠期按照公交車和大巴車交通組織跟隨場站,集中設置在西側道路,通過站西路、半引路、酒十路等循環組織;近期按照公交車交通組織跟隨場站,集中在西側道路,通過站西路、半引路、酒十路等循環組織。大巴車交通組織集中在東側,通過站東路直接銜接高快速路交通系統,方便對外聯系。

貴賓車輛對外交通流線:北側貴賓候車流線按照站西路設置1對專用匝道,送客車流直達站臺層貴賓候車室;接客車流通過匝道到站西路,經橫一路后在站東路可上高架路。南側預留貴賓車輛離場專用匝道,直接連接規劃南路;貴賓車輛可通過基本站臺,然后經該匝道離場。

貨運物流對外交通流線:綜合通道(具備行包通道功能)設于站南側,高程為?8.8 m,站西路高程為?12.1 m;貨物經綜合通道卸貨后通過行包坡道送至站臺端部。

3.2 高效集約、立體復合的內部流線

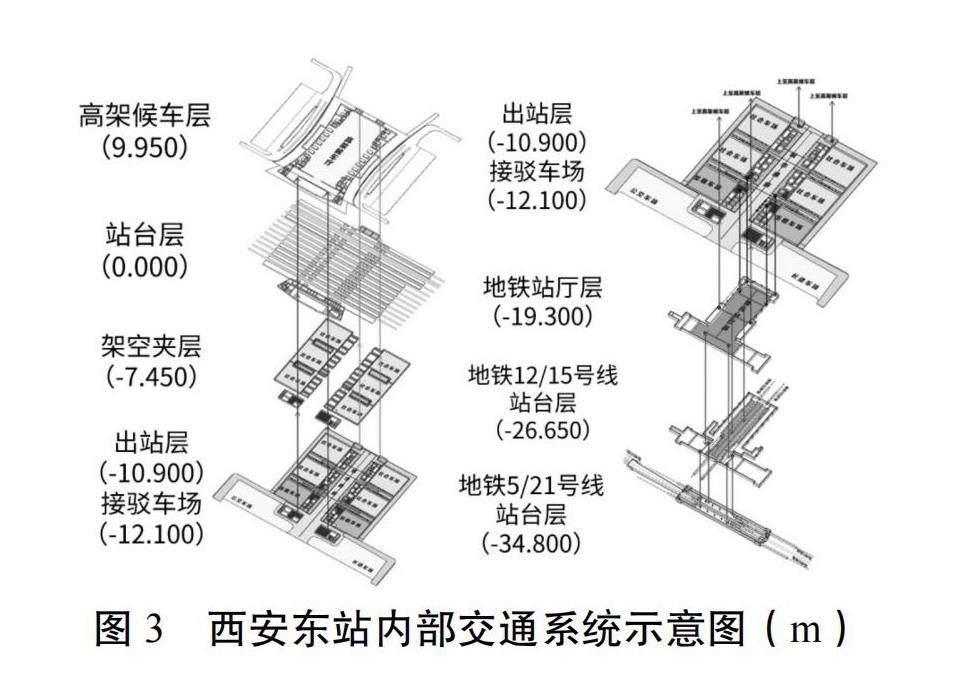

西安東站采用“上進下出、腰部進站”的客運組織模式:站臺下中部為42 m寬的城市通廊,兩側分設國鐵出站通廊,南北兩側設置出租車場、網約車場、社會車場及夾層社會車場。站房高架候車廳南北兩側設高架車道及落客平臺,乘出租及社會車輛進站的旅客可在落客平臺經側式進站廳進入高架候車廳。在站臺雨棚南北兩側設小型車停車場,為接送客及站內工作人員提供便利停車條件。西安東站各層主要平面布局及功能流線如下:

?19.30 m站廳層:在建地鐵5號線、規劃21號線平行國鐵站場,接入側式站房西側;規劃12號線、15號線垂直國鐵站場,接入城市通廊正下方。地鐵出站旅客可通過側式站房進站廳到達高架候車廳,國鐵出站旅客可通過地鐵互信換乘廳與地鐵進行免安檢便捷換乘。

?10.90 m出站層:秉承“立體復合,高效集約”的設計理念,西安東站利用站臺下部空間設置各類接駁車場(架空范圍約為373 m×310 m),出站層中部設置42 m寬的城市通廊,兩側分設國鐵出站通廊;在出站通廊南北兩側設置出租車場、網約車場、社會車場及夾層社會車場,站房西側設置側式站房及公交、長途及大巴車場(站前西廣場范圍),東側設置換乘樓扶梯組。國鐵進出站客流可通過該層設置的換乘廳與地鐵接駁,或通過各類接駁車場換乘出租車、社會車、網約車、公交車及長途大巴,實現站內“零距離換乘”。

±0.00 m站臺層:該層主要設置側式站房,通過出站層上蓋平臺的形式與西廣場客流平接。地鐵換乘客流及廣場進站客流均可通過側式站房后進入高架候車室乘車。此外,站房基本站臺側設置了獨立的行政貴賓候車室及停車場,方便行政貴賓乘車。

9.95 m高架層:高架候車室通過南北側廣廳、西側站房及東側樓扶梯實現“四向進站”。地鐵及廣場的進站客流通過西側站房進站;出站層東側換乘客流通過樓扶梯從高架候車廳東側進站;搭乘出租車、網約車及社會車輛的進站旅客可通過南北落客匝道、落客平臺及高架側廣廳進入高架候車室乘車;接送客車輛及站內工作人員可利用站臺上的小型車停車場臨時停靠(如圖3所示)。

3.3 無縫銜接、安檢互認的交通接駁

遵循“無縫銜接、安檢互認”的設計理念,在順接外部交通系統的前提下,西安東站實現了站內各類交通設施零距離換乘。西安東站共規劃四條軌道交通線路,分別為:在建地鐵5號線,規劃的21號線、12號線及15號線二期。在建5號線和規劃21號線平行鐵路車場并在西廣場設站,站臺層規劃在地下二層;規劃15號線、規劃12號線垂直鐵路車場并在高鐵場下方設站,站臺層均規劃在地下三層。軌道交通西安東站位于規劃西十高鐵西安東站地下,在?10.900 m標高的城市通廊西側設互信廳接駁地鐵站廳,該站為換乘站。

在軌道交通與國鐵車站站城融合的過程中,如何合理地通過設置換乘廳的位置匹配國鐵客流與廣場開發客流的平衡是一個重要問題。在這個過程中,該文考慮過不同設站方案(站房正下方還是廣場正下方),考慮鐵路樞紐的交通需求與站前廣場的開發需求,最終采用了地鐵緊鄰國鐵站房西側設站的方案,并且在廣場及車站內部均設置客流出入口,滿足兩方需求(如圖4所示)。此外,在具體的設計過程中,針對地鐵的引入,該文對國鐵的柱網方案進行了比選;由于原柱網方案不匹配地鐵線路需求,在國鐵正下方設置地鐵區間將導致結構的核載率增加較多,且施工界面互相交叉。針對該問題,該文提出了地鐵分建方案,通過將地鐵區間工程南移,讓地鐵線路從國鐵站房的中跨穿過,這樣在減少結構荷載的同時,劃清了國鐵、地鐵雙方的施工界面,推動了工程進展[5]。

綜上所述,通過地鐵站位及柱網的優化,在西安東站下方實現了四線“T”字形零距離換乘方式,站臺下方4個換乘廳(國鐵出站換乘地鐵)與側式站房內2個換乘廳(地鐵出站換乘國鐵)的設置方式讓國鐵、地鐵進出站客流進行了無縫銜接,實現了國鐵與地鐵的交通融合。此外,為提高換乘效率并激活站前廣場空間,西安東站結合站臺的下面空間,設置了出租車、網約車和社會車停車場,并在站臺外側的西廣場上設置了長途大巴及公交車停車場,滿足鐵路客站、軌道交通及公共交通的“零距離”換乘。

4 結語

在“站城融合”設計理念日趨完善的當下,越來越多的鐵路客站完成了從單一旅客站房向樞紐綜合體的轉變。在這個轉變過程中,城市交通的引入、物業開發的完善以及空間場所的創新等方面,也對傳統的鐵路旅客站房設計提出了新的挑戰。如何在完善內部交通流線不出現交織的情況下,盡快將客流疏解至城市道路交通是每一個樞紐綜合體都將面對的重要問題。該文以西安東站的方案設計為例,通過外部交通、內部交通和換乘接駁三方面,對樞紐綜合體交通設計的“站城融合”設計策略予以回應[6]。目前,該項目已于2022年12月開工建設,其配套的市政工程(如站前廣場工程、樞紐道路工程以及軌道交通工程)也在同步建設中;相較于傳統的鐵路旅客站房工程,該工程由于建設主體、施工單位及設計單位眾多,導致不同工程間的設計接口較多。在今后的施工過程中,西安東站的建設會通過不同的技術手段解決現場問題,實現西安東站鐵路綜合交通樞紐的“站城融合”設計實踐,形成多空間、多功能的樞紐綜合體,提高客流組織的便捷性、有序性、高效性,成為東城核心區的地標性鐵路交通城市門戶。

參考文獻

[1]李曉江. 站城融合之思考與認識[J]. 城市交通, 2022(3): 5-7.

[2]莫飛, 張亞男, 席洋, 等. 站城融合背景下綜合交通樞紐發展策略研究[J]. 城市規劃, 2021(9): 95-102.

[3]靳聰毅, 沈中偉. 以站城融合為導向的當代鐵路客站發展研究[J]. 建筑技藝, 2019(7): 80-83.

[4]盛暉. 中國第四代鐵路客站設計探索[J]. 城市建筑, 2017(31): 22-25.

[5]尹靜. 城市軌道交通與國鐵樞紐的換乘銜接[J]. 鐵道工程學報, 2012(10): 115-119.

[6]侯明明. 高鐵影響下的綜合交通樞紐建設與地區發展研究[D]. 上海:同濟大學, 2008.