低生育率背景下安徽省青年人口結構變動與發展趨勢研究

蔡弘 胡英慧

摘要:青年人口(14~35歲)的結構變化,不僅決定著未來成年人口和老年人口的結構變化,也會對未來經濟社會發展產生重要影響。基于1990—2020年4次人口普查數據,利用年齡移算模型,對安徽省青年人口結構變動與發展趨勢進行分析。研究發現:安徽省1990—2020年4次人口普查青年人口規模和占比出現“雙降”局面,2020年較1990年減少超600萬人,且14~19周歲低年齡段青年人口性別比偏高尤為明顯。預計未來青年人口仍將進一步下降,且下降速度不會放緩;2055年,全省青年人口將不足1 300萬。與此同時,安徽省青年人口發展還面臨婚戀意愿下降、家庭生育觀念弱化、外流規模不斷擴大、城鄉分布失衡等突出問題。針對上述問題,建議未來應持續完善生育政策配套體系,降低家庭生育養育成本,積極建設以生育友好和促進就業為重點的青年發展型城市,以促進安徽省青年人口均衡發展。

關鍵詞:青年人口;人口結構;年齡移算模型;人口發展

中圖分類號:C924.2 文獻標識碼:A文章編號:

16721101(2024)01008409

收稿日期:2023-06-26

基金項目:安徽省青少年發展重大課題:安徽省青年人口發展趨勢和影響因素研究(AHQFZ2021Z01);安徽省高校杰出青年科研項目:鄉村人口變動規律、結構困境與發展趨勢研究(2022AH020023);安徽省教育廳高校委托項目:安徽“十四五”時期及2030年城鄉學齡人口發展變化研究(2022AH050267)

作者簡介:蔡弘(1990-),男,浙江寧波人,副教授,博士,研究方向:人口社會學。

中國人口發展已經進入“內生性”負增長時代[1]。青年人口在總人口中起到承上啟下的關鍵作用,其結構變動決定了未來生育水平和勞動力供給水平。青年人口婚育、就業、流動與空間分布等相關議題已成為學界和社會討論的熱點。在婚育觀念變遷方面,青年人口從20世紀初追求婚戀自由到21世紀初與國際潮流全面接軌,高附加值的婚姻、攀升的離婚率、晚婚晚育和少子化成為其鮮明的特征[2-4]。在就業和擇業方面,青年人口整體就業狀況并不樂觀,受到經濟下行和就業崗位制約的影響,青年人口面臨著前所未有的就業壓力,“內卷”成為常態,在社會話語權渲染、家庭空間牽引、個體社會風險感知等刺激下,“進入體制”成為大部分青年的理性選擇[5-7]。在流動與空間分布方面,作為人口流動主力軍的青年人口,“鄉—城”流動規模從改革開放以來持續上升,使得農村地區老齡化、空心化現象逐漸顯現;而在城市端,大城市的虹吸效應集聚了大量青年人口,中小城市卻因人口流失發展逐漸失去活力,城鄉之間、城城之間青年人口分布不均衡加劇[8-12]。當然,在看到這些因青年人口變動而帶來的一系列社會問題的同時,也需要關注這一群體本身的結構變動及其未來發展趨勢。2017年,中共中央、國務院印發了《中長期青年發展規劃(2016—2025年)》,正式將青年人口的年齡區間確定為14~35周歲,隨后各級政府建立青年工作聯席會議機制,青年發展受到了更多關注。“七普”數據顯示,2020年我國青年人口規模較2000年減少9 112.60萬人,占總人口比重已不足30%。2022年,國家對青年發展規劃進行階段性調研評估,青年人口快速下降引發各界擔憂。安徽省作為人口流出大省,2020年青年人口占全省常住人口的比重不僅低于同為長三角的上海市和浙江省,也低于全國平均水平。優化青年人口結構,促進安徽人口可持續發展,提升全省人口發展活力勢在必行。鑒于此,本研究利用1990—2020年4次人口普查數據,并基于年齡移算模型,探討安徽省在少子化、老齡化及人口負增長的多重背景下青年人口發展面臨的突出問題,并提出針對性的對策建議。

一、青年人口歷史結構變動特征

結合1990—2020年4次人口普查數據來看,安徽省青年人口變動整體呈現“規模縮減、年齡趨大、性別比失衡”的特征,特別是低年齡段青年人口結構問題尤為突出。

(一)數量結構:青年人口數量呈階梯式遞減,占常住人口比重下降明顯

1990年,安徽省青年人口總量為2 332.69萬人,占常住人口的41.52%。2000年,青年人口總量較1990年減少58.65萬人,占比下降2.98個百分點,與之后的普查年份相比,下降速度相對平緩,但從2010年起開始加速下降。2020年,安徽省青年人口總量為1 669.34萬人,與1990年、2000年、2010年相比,分別減少663.35萬人、604.70萬人、228.49萬人,占全省常住人口的27.35%,比2010年降低12.04個百分點,首次跌破30%。與全國和長三角比較來看,2020年安徽省青年人口占比低于全國平均水平0.98個百分點,也分別低于上海市和浙江省3.65個百分點和2.05個百分點,與江蘇省基本持平。若延續當前發展形勢,未來全省青年人口數量將會持續走低。

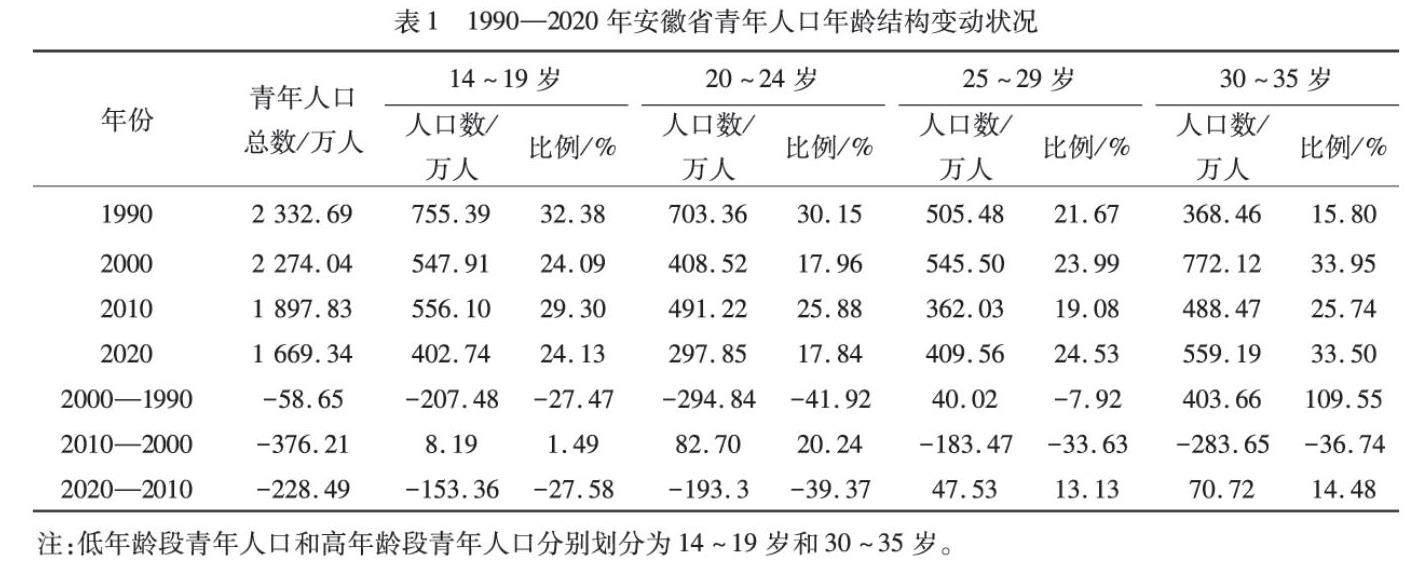

(二)年齡結構:青年人口年齡結構老化,低年齡段青年人口萎縮嚴重

表1顯示,1990—2020年間,低年齡段青年人口和高年齡段青年人口結構變動呈現“增減相對”的發展趨勢。一是14~19歲低年齡段青年人口規模呈現波動下降態勢。其在2020年達到四次普查的最低值,從1990年755.39萬人降至2020年402.74萬人,30年間減少了46.68%。二是30~35歲高年齡段的青年人口規模則呈現分階段波動上升態勢。其在1990—2000年間增幅最大,達到109.55%,增加了403.66萬人,并在2000年達到4次普查的峰值,數量為772.12萬人;2000—2010年間減少283.65萬人,2020年較2010年又增加70.72萬人,但規模仍低于2000年212.93萬人。

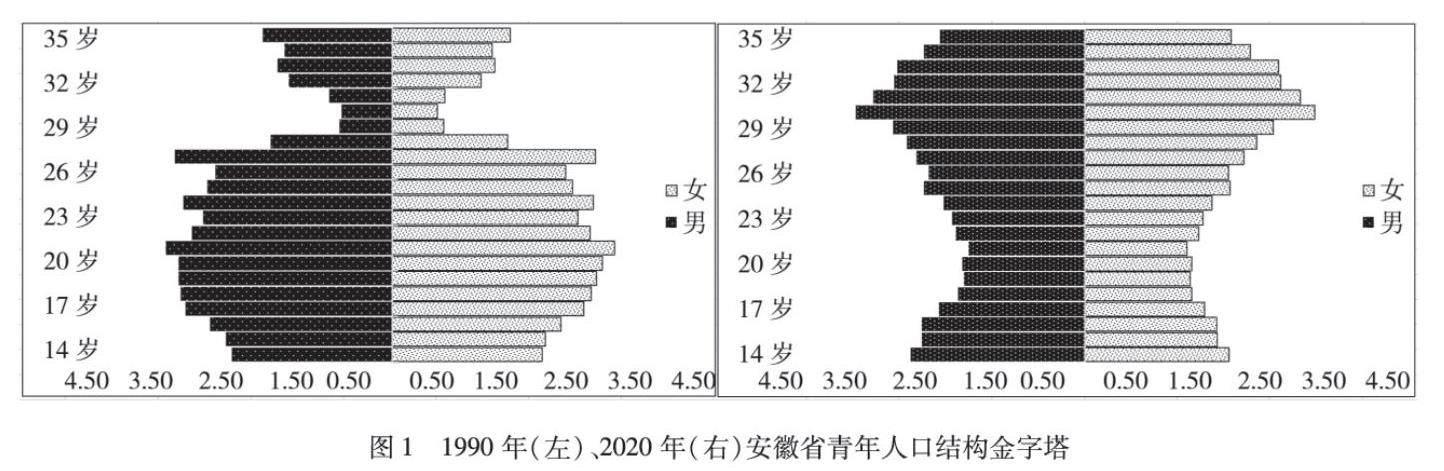

再結合青年人口金字塔模型,可以看到,1990—2020年青年人口金字塔由“擴張型”轉變為“收縮型”,形態由“正花瓶型”轉變為“倒花瓶型”(見圖1),具體表現為低年齡段青年人口占比大幅減少,高年齡段青年人口占比隨著年齡推移而明顯增加。2020年14~19周歲、20~24周歲年齡段青年人口規模較1990年分別減少352.65萬人、405.51萬人。這意味著青年群體整個年齡結構趨向大齡化,年齡結構已經出現較為嚴重的失衡。如何通過生育調節回歸年輕型年齡結構,是當前最需關注的問題之一。

(三)性別結構:低年齡段青年人口性別比偏高現象突出

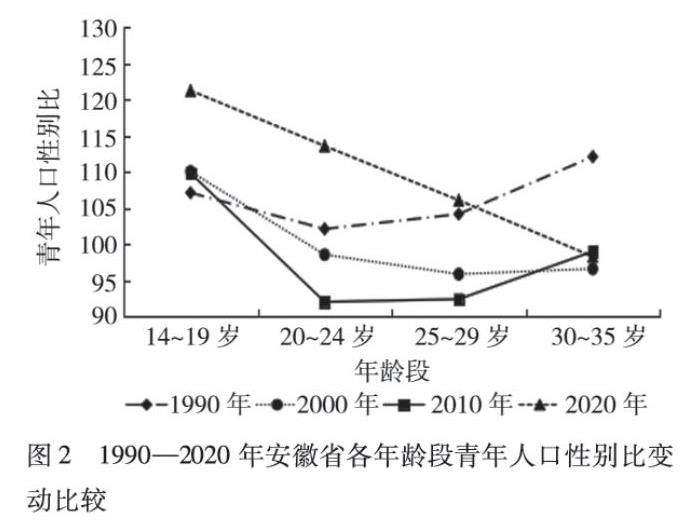

從全年齡段性別比(女=100)變動來看,除2010年外,其余3個普查年份的性別比基本處于正常分布范圍(103~107)。1990年、2000年、2010年、2020年青年人口性別比分別為105.66、 102.57、98.82、108.08。不難看到,2010—2020年間性別比波動幅度非常大,2010年青年人口性別比跌破100后,在2020年又迅速反彈,10年間上升了9.23,達到了四次普查的峰值。2010—2020年,青年人口性別比波動較大的原因主要有兩個方面:一方面,2010年前后安徽往上海、江蘇、浙江等臨近地區流入的勞動力數量較大,加之受到人口流動性別選擇的影響,女性外流數量明顯小于男性,致使人口普查時形成女多男少的態勢;另一方面,自1990年“四普”至2000年“五普”,安徽出生人口性別比從110.68上升至129.43,男嬰出生數量明顯多于女嬰,當這部分人成長為青年時,就會直接導致2020年性別比高于正常分布范圍。

從不同普查年份分年齡段性別比(女=100)比較來看,1990年“四普”中14~19歲、20~24歲、 25~29歲3個年齡段的青年人口性別比基本落在正常范圍之內,但30~35歲年齡段的青年人口性別比突然提升,達到112.09,高于正常值上限5.09,如圖2所示。其中一個重要的原因是,在20世紀五六十年代,安徽省人口增長與農業發展呈現出非同步性,由此造成巨大的人口壓力,在重男輕女封建思想束縛和驅使下,相當一部分家庭偏重男嬰的養育,導致男嬰的存活率高于女嬰。隨著年齡的推移,當這部分人到30~35歲時就會出現“男多女少”的現象。另外,2000年“五普”與2010年“六普”數據表明,20~24歲、25~29歲、30~35歲3個年齡段的青年人口性別比整體處于歷史低位。根據有關學者的研究,1995—2000年安徽省際遷出人口數量達289.30萬人,2004年全省超過三分之二的勞動力流向外省[13]3,同時在全省農村勞動力的轉移隊伍中男性占比高達65%以上,20歲之后的青壯年更是近8成選擇外出務工[14]。這種現象一直持續至2010年,2005—2010年安徽省遷出人口數量增長到552.56萬人,10年間增加了263.26萬人。就遷移去向來看,東部地區的遷入率最高,其中向長三角地區遷移的人口數量達到了流動人口的65%以上[13]4,表明此階段長三角都市圈成為省際人口遷入的主要地區。而長時間、大規模的人口遷移和流動,會對性別比失衡產生持續且廣泛的影響[15]。這也是2000—2010年20歲之后青年人口性別比呈現出“低位徘徊”現象的主要因素。到了2020年,青年人口性別比從低年齡段到高年齡段呈陡降趨勢,其中低年齡段青年人口性別比達到歷史峰值121.23。這在一定程度上說明“嬰兒性別偏好”并沒有隨著時間推移而完全消除,也有可能是由于統計精度的提升,錯報、漏報、瞞報等現象減少,性別比統計更加準確。

二、青年人口未來發展趨勢預測

通過對1990—2020年4次人口普查數據的分析,發現安徽省青年人口面臨總量不斷減少、低年齡段青年人口萎縮和性別結構失衡等突出問題。那么,未來青年人口發展將呈現何種趨勢?生育率對青年人口發展將產生何種影響?本研究對2021—2055年安徽省青年人口發展趨勢進行預測,圍繞青年人口的數量、年齡、性別等關鍵要素,進一步探究青年人口的變動規律。

(一)參數設置與模型構建

基于“七普”中分年齡性別人口、育齡婦女總和生育率、分年齡性別死亡率等基礎數據,構建多要素人口預測模型。通過對2021—2055年安徽省生育率、性別比、死亡率、人口凈遷移等參數的科學設定,設計低中高3種青年人口發展方案。

1.生育參數設置。我國總和生育率連續6年下滑,2022年僅為1.07,成為世界上生育率最低的國家之一。2020年安徽省育齡婦女總和生育率為1.30,16個地市育齡婦女的生育率也基本處于1.20~1.40之間,略高于全國平均水平。當然,對于未來安徽省生育率參數設置,需要綜合考慮“全面三孩”政策實施后產生的作用效果和安徽省特定的人群特征與生育觀念等方面情況。

低方案參考北京(0.87)、天津(0.92)、上海(0.74)等經濟發達且人口流入地區,以及吉林(0.88)、遼寧(0.92)等人口流失地區2020年的人口生育水平,假定總和生育率勻速下降,在2055年逐步降至0.80。中方案假定生育水平和生育模式與2020年安徽省人口普查一致,保持1.30的生育水平不變。高方案假定“全面三孩”政策在一定程度上促進生育水平提升,在2055年逐步增至2.10,基本恢復到人口更替水平。最后,依據育齡婦女的生育率推算2021—2055年安徽省每年的出生人數。模型為:

B(t)=∑49x=15Wx(t)×fx(1)

其中,Wx(t)為t年x歲育齡婦女人數;fx為x歲婦女生育率。

2.性別比設置。安徽省2000年、2010年、2020年出生人口的性別比分為129.43、128.65、113.06,對標聯合國標準103~107的合理范圍相對偏高。考慮到“全面三孩”政策的放開、社會經濟的發展以及人們生育觀念的轉變,假定未來的男孩偏好將持續弱化,出生性別比逐漸下降。一般情形下,出生人口性別比變化幅度較小,所以3種方案均假設出生性別比勻速下降,并且在2055年降至104的合理水平。

3.預期壽命及死亡率設置。根據安徽省1990—2020年平均預期壽命的增長速度和兩性年齡差,假定到2055年增速保持不變,即死亡水平變遷模式固定,設定全省分性別預期壽命,從而得到預測區間內分性別的生存概率。根據中方案的計算結果,預計到2030年全省平均預期壽命為79.60歲,2055年平均預期壽命為86.83歲,男女年齡差則由2020年的5.20歲擴大至2055年的7.20歲。

4.人口預測模型構建。根據設定的參數,求得各年份分性別青年人口數量,模型為:

Px(t+1)=(1-qx-1)×Px-1(t)+Vx(t+1)(2)

其中,Px(t+1)為t+1年x歲的人口數量;Px-1(t)為t年x-1歲的人口數量;qx-1為x-1歲的人口死亡率;Vx(t+1)為t+1年x歲凈遷移人數。x為確切的年齡。

需要說明的是,對于一個封閉的人口空間,人口增減只受到出生與死亡的影響。但實際上除了自然變動還有一個重要因素,即人口凈遷移,特別是對省級、市域甚至更小范圍內的人口預測,很難忽略人口遷移的影響。因此,在考慮封閉人口基礎上,本研究將各年齡段的凈遷移人口數納入預測模型。

(二)預測結果

從青年人口規模變化來看,高中低方案均顯示未來安徽省青年人口數量還將持續下降,且下降速度會逐步加快(見圖3)。2021—2030年,青年人口下降速度較為平緩,高中低方案差異并不顯著,預計2030年青年人口規模在1 586.52萬人左右,較2021年減少約88.01萬人;2031—2038年,青年人口略微回升且變化非常平緩,基本維持在1 600萬人左右;2038年之后,受到年齡推移的影響,從0歲開始預測的人口逐步進入到青年人口的年齡范圍,高中低方案顯示出較為明顯的差異。到2055年,中方案顯示青年人口規模將下降到1 048.49萬人,與2021年相比減少626.04萬人,與2030年相比減少538.03萬人。即便是高方案,2055年青年人口也僅剩1 223.10萬人,較2021年也減少了26.96%。低方案青年人口數量更是減少到1 000萬以下。

從青年人口年齡結構來看,2021—2055年安徽省各年齡段青年人口發展趨勢并不樂觀。中方案顯示,20~24歲、25~29歲這兩個年齡段的青年人口數量整體呈現先升后降的發展趨勢,30~35歲年齡段的青年人口數量整體呈現先升后降,再升再降的發展趨勢。就20~24歲年齡段青年人口來看,2021—2036年規模上升速度較快,2036年達到最高值414.35萬人,之后數量持續下降。2055年降至227.04萬人,與2021年相比減少60.40萬人,與2036年相比減少187.31萬人。就25~29歲年齡段青年人口來看,2021—2041年規模上升速度較為平緩,并在2041年達到峰值413.57萬人后迅速下降。預計到2055年降至224.66萬人,與2021年相比減少約157.19萬人,與2041年相比減少188.91萬人。就30~35歲年齡段青年人口來看,2021—2033年規模呈現先升后降的發展趨勢,從2021年580.75萬人升至2022年586.27萬人后急速下降,2033年降至346.93萬人;2033年后數量回升,2047年升至496.45萬人后再次呈現急速下降趨勢。2055年降至307.14萬人,較2021年減少273.61萬人,較2022年減少279.13萬人。

與上述3個年齡段變化趨勢有明顯區別的是14~19歲這一年齡段。2021—2055年,14~19歲低年齡段青年人口數量整體呈現先緩慢上升,而后急速下降,最后再平緩增長的發展趨勢(見圖4)。從中方案來看,2021—2031年14~19歲年齡段的青年人口數量從424.49萬人增加到499.44萬人且達到峰值,2032年開始呈現下降趨勢,到2046年下降至268.32萬人,此后便呈現出平穩增長的發展趨勢。到2055年,低齡段青年人口數量僅維持在290萬人左右,較2021年減少約134.49萬人。即便是高方案,預計到2055年將降至373.70萬人,與2021年相比減少約50.79萬人。低方案更是減少到260萬人以下。這對未來勞動力供給、生育率提升、出生人口規模等都將產生一系列的深遠影響。

從性別結構來看,未來安徽省青年人口性別比(女=100)依然處于失衡狀態。中方案顯示,2021—2031年,青年人口性別比持續上升,峰值達到117.46,此后開始持續下降。到2055年,青年人口性別比逐步下降到110左右,但仍偏離正常分布范圍。高方案顯示2055年青年人口性別比為112.31,低方案為112.19,高低中三方案基本持平,但仍然偏離正常分布范圍的上限107。

三、青年人口發展面臨的突出問題

人口與經濟、社會、文化、生態緊密相連,是經濟社會發展最重要、最基礎的要素。青年人口作為全國總人口中最具活力的部分,其結構變動與發展趨勢對經濟社會發展的影響更為深遠。目前,婚育焦慮內化、婚姻市場化致使青年人口結婚意愿低下,生育成本上升、生育政策刺激不足、子代養老觀念弱化導致青年人口生育意愿下降,青年人口擇業觀改變和產業結構基礎薄弱造成青年人口大規模流失以及青年人口城鄉分布失衡加劇,都已成為安徽省青年人口均衡健康發展的掣肘因素。

(一)青年人口結婚意愿普遍偏低

當代青年婚姻遇“冷”,單身意愿越來越強。根據安徽省人口普查數據,2020年未婚青年數量比2010年增加8.91萬人,其中男性增加7.59萬人,女性增加1.32萬人。25~29歲作為結婚登記的高峰段,2020年該年齡段未婚數量高達13.38萬人,較2010年增長7.56萬人。青年人口結婚意愿降低,主要受到三個方面的影響:一是婚姻市場化。由于適婚男女數量分配不均,當男性青年到適婚年齡時,會被迫卷入婚姻市場的激烈競爭當中,“彩禮”“婚車”“婚房”使青年男性自身背負過大的經濟壓力從而對婚姻望而卻步。特別是農村地區的青年男性,往往處于婚戀市場的弱勢,受婚姻擠壓更為嚴重。二是受教育年限的增加無形之中提升了女性的初婚年齡。有研究顯示,受教育程度每增加一年,就會使女性初婚年齡上升0.11歲[16]。在高學歷人群中,女性數量普遍大于男性,加之就業市場男性偏好的存在,使得高學歷女性在學業壓力、就業壓力和婚戀壓力三者的共同作用下產生焦慮情緒,淡化了對組建家庭的美好期待。三是網絡媒體對婚姻的負面傳播。一些社交媒體為博得大眾的關注,過分傳播女性獨立、擺脫婚姻的言論,為吸引流量甚至以“短視頻”的情景演繹呈現婚姻、家庭矛盾等過于片面化的內容,不斷販賣婚姻焦慮,在潛移默化中影響現代年輕人的婚戀觀。

(二)青年人口家庭生育觀念弱化

結婚意愿低下直接影響了家庭生育觀念,中國傳統“多子多福”的思想在當代青年家庭生育觀中幾乎不復存在,青年“不想生孩子”已是常態。2021年,安徽省共青團委員會開展的安徽省青年生育調研數據顯示,有51.10%的青年只打算生育一個子女,打算生育兩個子女的青年占44.30%,僅3.40%的青年愿意生育三個孩子,還有1.20%的青年認為“丁克”是理想家庭。青年人口生育意愿下降主要受到三個方面的影響:一是生育成本上升。現代青年父母更加注重孩子綜合素質的培養,帶娃方式也由“粗”轉“精”,伴隨而來的是高額的撫養花費和長時間的精力投入。除此之外,青年創業者、社會殘障青年、社會閑散青年等特殊青年群體沒有穩定的經濟收入來源,生育意愿更為薄弱。二是“靠兒育老”的傳統子代保障功能弱化。由于婚配、就業所導致的代際地域分離,以及“少子化,老齡化”的社會發展趨勢[17],“靠兒育老”的傳統養老方式會逐漸退出歷史舞臺,同時現代化養老保障體系日益健全對養兒防老也起到了明顯的替代作用[18]。養老方式逐漸多樣化,候鳥式養老、結伴養老、組團養老等新型養老方式涌現,而養老方式的改變也進一步削弱了青年群體的生育意愿。三是家庭繁衍功能衰退。青年女性所扮演的角色更加多樣化,已不再將自身價值完全附著在“母親”這一角色上,加之現代社會婚育壓力和職場“內卷”現象突出,當代年輕人在面臨“先成家還是先立業”的選擇上會更加傾向于后者,進而導致現代生育觀念從“家本位”向“人本位”轉變,削弱了“家庭的繁衍責任”。

(三)青年人口大規模外流

第七次人口普查期間,有479.40萬青年人口戶籍在安徽,但居住登記地不在安徽。從流動成因上看,青年人口流動原因位居前三位的是工作就業、學習培訓、拆遷搬家。其中,因工作就業流動的占41.95%,較五普提高27.42個百分點,較“六普”提高36.85個百分點;因學習培訓流動的占23.92%,較“五普”降低2.36個百分點,較“六普”降低5.24個百分點;因拆遷搬家流動的占13.72%,較“五普”提高5.75個百分點,較“六普”提高7.27個百分點。從就業分布來看,安徽省從事農林牧副漁業的青年人口驟減,而從事社會生產和生活服務類別的青年人員占比大幅度提升。2020年,接近41.10%的青年人口從事社會生產和生活服務行業,與2010年相比提升超2成,與1990相比提升超10成;而從事農林牧副漁業的青年人口占比持續下降,從1990年的78.45%下降到2020年的6.35%。不難發現,越來越多的青年人逃離第一產業進入第三產業。從流動去向來看,安徽人口外流規模持續擴大,在流動人口中超7成流向江浙滬地區,外流人群的峰值年齡更是從24歲增加到29歲,這意味著大齡青年流出數量在逐步增加。

(四)青年人口城鄉分布不均衡加劇

2010—2020年,安徽省青年人口城鄉分布差距不斷拉大,城鎮青年人口數量大幅領先于農村。圖5顯示,2020年城鎮青年人口數量比2010年增加186.80萬人,而農村地區則較2010年減少了415.30萬人。從青年人口城鎮化率看,2020年青年人口的城鎮化率為64.14%,較2010年上升了15.90個百分點,無論是城鎮化率還是增長幅度均超過了全省常住人口。再從青年人口城市化率看,2020年青年人口城市化率由24.27%增加到29.62%,上升了5.35個百分點,也明顯快于全省常住人口。可以看到,青年人口正在向城市流動集聚。這對于城鄉發展而言既是機遇也是挑戰。一方面,青年人口進入城市之后的生活和工作為城市創造了更多的消費,給城市經濟發展注入更多活力。另一方面,青年人口的流動基本上屬于不可逆流動,返鄉的可能性很低,這使得城鄉發展差距進一步拉大,加劇了農村空心化、老齡化等人口結構問題。

四、結論與建議

當前安徽省青年人口的結構變化,決定著未來全省成年人口和老年人口的結構變化。而人口結構一經形成,就成為結構化力量,很難在短時間發生改變,所以青年人口對未來社會的發展形成重要影響 [19]。1990—2020年4次人口普查清晰地展現了安徽省青年人口結構變動特征。一是青年人口的規模和占比出現“雙降”,2020年較1990年減少超600萬人,受到出生人口數量遞減的影響,低年齡段青年人口萎縮更加嚴重;二是青年人口性別比波動較大,14~19周歲低年齡段青年人口性別比偏高尤為明顯。同時,結合人口預測結果可以看到,未來青年人口仍將進一步下降,且下降速度呈現加快趨勢;2055年全省青年人口將降至不足1 300萬。伴隨青年人口結構變遷,安徽省青年人口發展還面臨婚戀意愿下降、家庭生育觀念弱化、外流規模不斷擴大、城鄉分布失衡等突出問題,這些問題如果沒有解決好,不僅影響青年人口的均衡發展,經濟社會整體發展質量也會因此受阻。

(一)倡導新型婚育文化,營造輕松的婚戀環境

青年人口的婚戀行為影響著中國社會家庭的發展。婚俗陋習的束縛、經濟成本上升、社交空間狹小等問題對青年群體的婚育行為產生了重要影響。可從以下幾個方面入手:一是樹立婚俗新風尚。對婚嫁陋習、低俗婚鬧、高價彩禮等不良的社會風氣進行整治[20],嚴厲打擊婚托、婚騙等違法犯罪行為。二是向首次購房者提供一定的財政補貼,給予低利息貸款和財政幫扶,減輕青年組建家庭的負擔,同時消除教育、就業等領域減損婚戀自主權的體制機制障礙[21],營造輕松愉悅的婚戀氛圍。三是加強輿論引導,宣傳健康的婚育和家庭觀念,形成正向的社會輿論環境。四是拓寬青年人口的婚戀交友渠道,對有意愿結婚的青年提供社會支持。除此之外,相關部門應加強對社交軟件規范和監管,實行實名制注冊和人臉識別系統,對婚介機構黑名單和異常經營名單公開化,并要求婚介機構在婚戀網站上公開投訴渠道。對于投訴的共性問題,有關部門在通過暗訪調查取證后,要及時對相關平臺采取整改措施。

(二)優化生育政策配套體系,提振青年家庭生育意愿

生育率不斷走低,出生人口大幅減少是青年人口減少的直接原因。從長遠來看,優化青年人口結構,提振青年生育意愿勢在必行:一是推出生育消費信貸。根據家庭生育孩次,采取遞進式的降息優惠,減輕家庭生育負擔[22]。對于積極響應國家號召的家庭,定期發放一定金額的育兒補貼;對于生育二孩、三孩的中高收入家庭,降低個人所得稅。二是發展青年社會保障工程。不同群體類別的社會保險參與程度具有較大差別,尤其是無法參與到社會保險中的特殊青年群體(如殘疾青年、社會閑散青年、青年創業者等),應實行定制化的社會補貼和救助,幫助其解決困難。三是積極發展惠普托育服務。我國的托育服務體系建設處于起步期,當前托育服務供給總量不足,應“盤活存量”,對于有余力的托育機構應延長幼兒托育年齡,同時“擴大增量”,鼓勵企業融入,增加員工福利性托育。

(三)打造開放的就業體系,持續優化就業創業環境

就業是最大的民生,青年就業直接關乎社會穩定。目前來看,受到經濟下行影響,青年整體就業形勢不容樂觀,低齡、低學歷、低健康水平青年失業問題突出[5]46-47。若要解決青年就業問題可以從以下三個方面入手:一是建立更加開放的市場經濟,打破制度壁壘,暢通人才流動渠道,讓各類人才都有施展才華的廣闊天地。為建立市場化導向的人才流動機制,政府雖然相繼出臺了一系列政策,但政策的有效實施還需要一定的時間。二是縮小體制內外就業保障和福利待遇差距,對接納應屆畢業生的企業給予一定的經濟補助和政策扶持,形成企業吸納人才、人才發展企業的良性循環,以此緩解青年群體的就業焦慮。三是加大就業困難群體支持力度,特別關注農村失業青年再就業問題。對于未就業但是想就業的畢業生,特別是農村籍畢業生,采取更加精準的政策幫扶,優先推薦崗位信息;對于一些長期失業且有就業意愿的青年群體,提供更加通暢的渠道和更加豐富的勞動力市場信息,加強實踐指引和分類指導。

(四)打造青年發展型城市,釋放城鎮和鄉村人口流動潛能

青年人口的向外流動和城鄉流動主要受到經濟因素的影響。要為青年人口流動創造更多機會、暢通更多渠道、提供更多崗位,促進青年鄉村和城鎮的雙向奔赴。可以從以下四個方面展開應對:一是提供專項就業崗位。還可以給予進城務工的青年勞動者,特別是來自貧困村的青年勞動者崗位扶持和愛心關懷,以緩解應聘競爭、寄居城市的壓力。二是完善住房保障體系。政府應加快完善以公租房、保障性租賃住房和共有產權住房為主體的社會保障體系,加大保障性住房的供給力度,做好公租房保障,讓青年群體有更經濟實惠的安身之所。三是挖掘農村發展潛力。可以利用第一產業的基礎性優勢和農村綠色宜居的生態環境,打造具有特色的鄉村旅游與養老服務相融合的產業模式和休閑農業項目,為返鄉青年創業創造良好的條件。四是加強新型農村干部群體建設,鼓勵年輕干部隊伍群體扎根基層。對于在偏遠、特困地區的基層工作人員,可以在薪酬津貼、職業發展、教育醫療等方面享受優先、優質的保障服務。

參考文獻:

[1]翟振武,金光照.中國人口負增長:特征、挑戰與應對[J].人口研究,2023,47(2):11-20.

[2]沈杰.中國改革開放以來青年發展狀況研究[M].北京:人民出版社,2015:219-235.

[3]黃建華.移動社交媒體時代大學生性教育的困境與重塑[J].南京社會科學,2019(3):149-156.

[4]人民論壇“特別策劃”組.當代青年人的所思所想[J].人民論壇,2021(10):10-11.

[5]王卓,蘇貝貝.中國青年就業狀況及其影響因素研究:基于CGSS2017數據的實證分析[J].西北人口,2022,43(4):42-53.

[6]何海清,張廣利.青年考編現象中的職業想象與內卷實踐研究[J].中國青年研究,2022(12):84-91.

[7]楊勝慧.社會流動政策與青年發展[J].中國青年研究,2015(2):25-29.

[8]王曉毅,阿妮爾.全球視野下的中國特色鄉村振興:制度優勢與行動路徑[J].社會學研究,2022,37(5):1-18.

[9]陳亞軍.新型城鎮化建設進展和政策舉措[J].宏觀經濟管理,2020(9):4-7.

[10]秦朝森,梁淑瑩.多棱角的可見:城市青年流動群體的短視頻生產影響研究[J].現代傳播(中國傳媒大學學報),2021,43(5):85-90.

[11]張芯悅.不同等級城市下流動人口社會認同感、生活差異與居留意愿:基于2017年中國衛計委流動人口監測數據的研究[J].蘭州學刊,2022(1):87-99.

[12]李林輝.鄉村的空心化治理研究綜述[J].甘肅農業,2022(12):86-91.

[13]王桂新,潘澤瀚,陸燕秋.中國省際人口遷移區域模式變化及其影響因素:基于2000和2010年人口普查資料的分析[J].中國人口科學,2012(5):2-13.

[14]劉慶寶.安徽農村人力資本流動的新思考[J].理論建設,2006(3):37-39.

[15]賈志科,李樹斌,周鵬飛.我國性別失衡后果及治理研究回顧與展望[J].西北人口,2020,41(2):102-113.

[16]楊克文,李光勤.教育獲得對初婚年齡的影響研究[J].人口學刊,2018(6):5-19.

[17]陳曉曉.人口老齡化與少子化的影響及應對策略[J].經濟研究導刊,2022 (21):45-47.

[18]高鵑.當代青年女性低生育意愿的影響因素及破解路徑分析:基于身份隱匿視角下的網絡輿情反饋[J].中共樂山市委黨校學報,2023,25(2):92-99.

[19]張翼.中國青年人口的新特征:基于“第七次全國人口普查數據”的分析[J].青年探索,2022(5):5-16.

[20]周宇香.中國青年人口規模與結構變化:基于歷次人口普查數據的分析[J].中國青年研究,2022(7):40-47.

[21]閻志強.廣州青年人口婚姻與生育狀況的變化特點:基于2015年1%人口抽樣調查數據的分析[J].西北人口,2018,39(4):89-98.

[22]張敏鋒,吳俊瑤.二孩生育對家庭杠桿率的影響及其機制研究[J].西北人口,2023,44(2):67-80.

[編輯:洪夢綺]