韌性治理何以實現:城市社區應急管理的困境與因應

李智 張桃梅

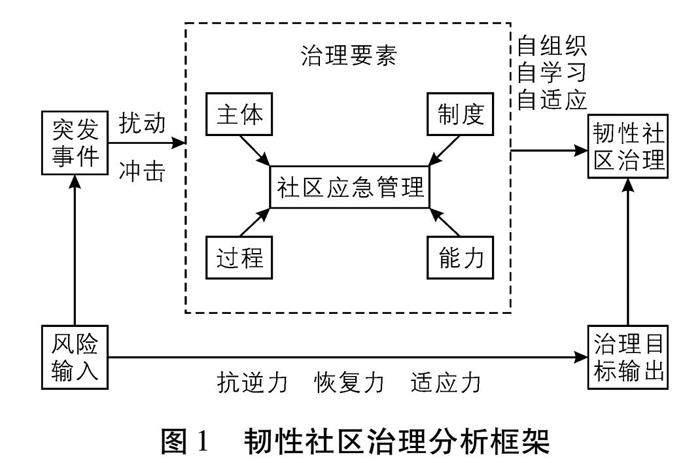

摘 要:“與風險共存”是現代社會的基本特征。風險社會突發事件的高度復雜性和不確定性提升了應急管理的戰略定位。社區作為突發事件的第一現場,是實現風險消解和危機應對的重要關口,也是國家治理體系和治理能力現代化建設的關鍵場域。針對傳統應急管理有效性不足的問題,韌性治理作為一種新型治理理念,具有抗逆力、恢復力和適應力三重價值指向,契合了社區應急管理的現實需要。基于韌性治理議題和治理要素維度,搭建“主體—制度—過程—能力”的韌性社區治理分析框架,通過分析社區突發公共事件的治理實踐,發現社區在應急管理中存在主體支撐薄弱、制度保障乏力、過程管理粗疏和能力供給不足的缺陷。依據韌性社區治理向度,城市社區應急管理應重視社會動員、健全社區參與機制,加強頂層設計、推動預案執行落實,優化流程管理、注重程序適應變通,強化資源保障、推動技術治理嵌入。

關鍵詞:風險社會;韌性治理;城市社區應急管理

中圖分類號:D63

文獻標志碼:A 文章編號:1002-7408(2024)05-0069-10

基金項目:中央高校基本科研業務費專項資金資助項目“特大城市社區動員型突發風險治理機制研究”(B230207039)。

作者簡介:李智(1978—),男,江西上饒人,河海大學公共管理學院副教授,碩士生導師,研究方向:政治社會學、國家治理;張桃梅(1998—),女,安徽阜陽人,河海大學公共管理學院碩士研究生,研究方向:基層治理、應急管理。

一、問題提出與文獻綜述

21世紀以來,各類突發事件席卷全球,人類進入全球風險時代。正如烏爾里希·貝克(Ulrich Beck)所言,人類正生活在文明的“火山”上[1]。現代社會各種風險因素疊加耦合,使得突發事件呈現高度復雜性和不確定性,有效實現對突發事件的應急管理成為各國政府普遍關切的問題。中國作為全球人口集聚、災害事故頻發的國家,在危機風險上升和總體國家安全觀的對立沖突下愈加重視應急管理工作。黨的十九屆四中全會提出要“優化國家應急管理能力體系建設,提高防災減災救災能力”。應急管理是國家治理的重要組成部分,承擔著防范化解重大安全風險,及時應對處置各類災害事故的重要職責。社區作為國家治理的終端,內部集聚了各類風險和資源,是突發事件的第一現場,也是應急管理的前沿陣地。隨著社會治理重心向基層下沉,社區成為城市風險治理的“橋頭堡”,在國家應急管理中發揮著基礎性作用。因此,優化和完善社區應急管理是提升國家治理效能、保障國家安全和穩定的基石。然而,伴隨著社會結構的轉型、外部環境的復雜化和安全風險的交織疊加,社區應急管理的脆弱性愈加凸顯,社區治理面臨有效性不足的問題,亟須打造更具韌性的社區應急管理。

近些年,基層社區治理的重要地位不斷凸顯,加之韌性理論在社會治理領域的應用,有關社區韌性的研究成為學術研究的熱點和重要增長點。通過梳理現有文獻,國內韌性社區研究主要聚焦于以下主題:一是認為韌性治理是社區應急管理的新方向和新引擎,并基于韌性的內涵及特征指向,提出韌性社區治理的建構路徑。關于韌性治理的實現,朱正威和劉瑩瑩(2020)側重于治理理念和體系的塑造;王東杰、謝川豫和王旭東(2020)重視制度、文化和技術的支持;汪超(2021)則從政治、法治、自治、德治、智治和軟治維度進行了討論。二是基于不同理論視角探討韌性社區治理的實現。研究視角主要涵蓋“新發展理念”[2]、“城市公共安全”[3]、“復雜適應系統(CAS)理論”[4]、“社會治理共同體”[5]、“治理體系現代化”[6]、“新時代”[7]等。三是從社區應急管理體系完善角度闡述了韌性治理的嵌入。例如,顏德如(2020)基于韌性視角,搭建了涵蓋物理、組織、技術、制度和心理的社區應急治理框架;施生旭、周曉琳和鄭逸芳(2021)從組織、制度、技術、設施和主體方面探討了社區應急治理的優化策略;蓋宏偉、牛朝云(2021)提出從制度、行動和理念上克服社區風險治理的脆弱性,打造社區治理共同體;陳濤和羅強強(2021)則借助“韌性社區”理論和模式特征,強調從主體、資源、機制和技術維度構建社區應急治理體系。四是社區韌性治理的單要素視角研究。如汪靜、雷曉康(2021)結合社區疫情防控案例分析了社區風險治理中的結構要素和功能表征,并基于二者的調適和復合指出社區韌性能力的提升路徑。鐘曉華(2021)則強調城市社區規劃的戰略作用,結合韌性治理的主體、結構、過程和能力要素框架分析美國紐約社區規劃實踐,并提出對我國特大城市韌性社區規劃的借鑒和啟示。綜上所述,學者均強調韌性治理是社區應急管理的新向度和模式選擇,并從不同角度探討了韌性社區治理的實現路徑,為社區應急管理的優化創新提供了豐富的理論借鑒。然而,現有研究也存在一些不足:在研究內容上,側重于宏觀層面研究,著重探索韌性治理下社區應急管理整體框架的構建,對社區單元應急管理的關注不足。在研究方法上,多采用經驗分析法概述社區應急管理的缺陷,缺乏對社區應急實踐的深入性考察,雖然部分研究采用了個案研究法,但也存在普適性不強的問題,韌性社區治理研究的理論和實踐互證性較弱。

在城市化進程不斷加速下,我國面臨著各類錯綜復雜的風險挑戰,應急管理成為城市發展的重要議題。新冠肺炎疫情的大規模爆發和迅速傳播反映出社區應急管理的脆弱性和遲滯問題。因此,探尋我國社區應急管理和韌性治理目標存在的差距,從而明確社區應急管理的未來指向至關重要。本文在既有研究的基礎上,以韌性為分析視角,結合社區突發公共事件治理的具體實踐,基于“主體—制度—過程—能力”分析框架,探析城市社區應急管理的現實困境,并以實現韌性治理為導向,提出優化城市社區應急管理的因應之策。

二、韌性治理:社區應急視域中的理論新探索

(一)韌性治理的內涵緣起

“韌性”(resilience)源于拉丁語“resilio”,意為彈回(原來狀態),最早用于物理工程、心理學等領域,意指物體或系統受到外力作用后的復原能力[8]。1973年,加拿大理論生態學家霍林(Holling)從生態系統屬性的角度對韌性作出了明確闡述,并將其定義為“系統所擁有的應對外來沖擊,并在危機出現時仍能維持其主要結構和功能運轉的能力”[9]。20世紀90年代后,韌性被引入社會系統研究領域,成為社會治理領域的新理念,實現了從“工程韌性”“生態韌性”到“演進韌性”的范式轉型。2001年,帕頓(Paton)等人首次發表以“社區韌性”為標題的論文,推動社區災害治理由脆弱性向強調社群和社會網絡作用的方向轉變[10]。2002年,聯合國可持續發展全球峰會提出把2030年建成具備韌性的城市和人類居住區作為未來可持續發展的目標之一,將“韌性”概念納入城市與防災領域。

關于韌性的研究,當前主要形成了兩種理論視角:基于能力視角,韌性表現為系統或組織在受到外界干擾時所具有的吸收和對沖擾動、保持自身結構和功能的穩定并通過學習創新提高自身適應性的一系列能力[11]。基于過程視角,韌性被視為組織或系統在應對外部環境變化和不確定性因素增加時所運行的一連串過程機制,主要體現在風險分析、危機應對和系統恢復方面[2]。韌性治理(Resilience Governance)建立在韌性理論的基礎上,以可持續發展為目標、以調適過程為導向,關注社會風險的應對和適應,強調重塑風險治理意識和理念,提升全面應對風險的能力,從根本上改變治理能力不足和治理體系脆弱的缺陷[8]。在韌性理論嵌入公共治理領域下,各國開始將應急管理的工作重點轉向社區,注重社區防災減災的基礎性作用,形成了各具特色的韌性社區建設模式,如日本的“官學民一體化”、澳大利亞的多功能韌性社區公園等。2008年,我國啟動實施的“綜合減災示范社區”項目可以視為對韌性社區建設的初步探索。

(二)韌性社區治理的特征及指向

韌性社區突出社區的內生力量,強調非常態化情境下社區治理體系和功能的平穩有效運行,具有明顯的自組織、自學習和自適應特征。因應韌性的具體內涵和應急管理目標,本文認為,韌性社區治理是社區共同體遵循全周期管理意識,不斷增強社區的內在力量,使社區能夠自主對沖外部干擾和風險沖擊,迅速從擾動中動態復原并保持自身結構和功能的穩定,同時通過風險分析和危機學習,持續創新和提高社區危機適應力,以有效應對風險形式的演變,實現可持續發展。韌性社區治理蘊含了三重價值指向,即抗逆力、恢復力和適應力。

1.抗逆力指向。抗逆力即系統抵抗外界干擾和風險沖擊的能力。韌性社區治理的抗逆力指向對照社區的自組織特征,是一種物理層面的表述,強調社區系統內的物理結構或基礎設施,如合理的空間布局、安全防護裝置等,能夠有效對抗風險災害,克服和降低突發公共事件造成的破壞和損失[3]。因此,社區抗逆力主要突出社區對風險的承受力而非分析致災因子,重視社區在防災減災過程中的堅固度和物質資源的可及性。健壯性、冗余性、快速性和外部支持性是系統抗逆力產生的四個基本屬性[12]。在社區抗逆力塑造中,健壯性指社區對壓力刺激的抵抗能力或資源強度,冗余性強調社區內資源的豐富程度,快速性即社區應對風險災害的速度,外部支持性則與區域對社區的重視程度等因素相關,強調社區獲取外部資源的能力。

2.恢復力指向。恢復力即系統受到外界干擾或沖擊后的復原能力。研究者認為社區僅依靠物理層面的基礎設施建設形成的抵抗力并不足以應對風險災害或突發公共事件,有必要將社區的經濟、社會等因素納入考量。社區韌性治理的恢復力指向在抗逆力刻畫的物理設施外,增加了對社會各種資源和服務的整合,從更深層級發掘了社區主動獲取資源和學習反饋的能力[13]。恢復力指向突出了社區自學習特征,更加看重社區內外部系統的交互、聯動和共生關系,強調社區治理主體充分利用社區的自有資源、社會資本和知識技能等,將災難作為一個機會,通過危機學習,達到改善社區的社會動態,提高社區的可持續性發展目標[14]。也就是說,社區在經歷外部干擾或風險沖擊后并不會恢復到原有狀態,而是在與風險災害的互動耦合和對自身的動態修復過程中達到一種新的平衡。

3.適應力指向。適應力即系統對社會風險或外界沖擊的適應能力。韌性是一個過程性概念,社區適應性指向彰顯了社區的自適應特征。韌性社區治理強調社區著眼于長遠治理和可持續發展目標,主動適應復雜多元的風險社會,不僅在常態化治理中主動識別和評估社區的內部脆弱性和風險狀況,而且在風險應對和危機管理過程中積極吸收過往經驗,不斷創新和提高社區對風險災害的適應性和持續性治理能力。因此,適應力更加突出社區的內在優勢,要求社區主動適應現代社會風險形式的動態演變,在風險沖擊和突發事件應對中不斷增強自身的內生性作用,通過在逆境中的適應、學習、反饋和重構[15],持續優化社區風險治理體系,提升全面應急管理能力,實現與風險災害的共生共存。

(三)韌性社區治理分析框架的構建

韌性治理強調系統對抗外部干擾和壓力的主動性和適應性,克服了傳統社區治理模式的脆弱性缺陷,促使社區系統從危機中實現恢復、再生和可持續發展。面對突發事件的擾動和沖擊,基于治理要素維度,本文構建了社區應急管理主體、制度、過程和能力的韌性治理分析框架,突出社區系統應對危機擾動的自組織、自學習和自適應能力,致力于提升社區治理的整體韌性。韌性突出系統在非常態治理環境中,通過抵抗、存續、調適和成長等過程進行系統復原和更新[16]。主體、制度、過程、能力四個要素相互聯結,構成了韌性社區治理的基本內容和實踐方向。在韌性社區治理中,主體是社區應急管理的核心要素,表明社區是一個治理共同體,凸顯社區治理主體在應急管理中的能動性、參與性和協同性,體現了社區系統內生的多元主體合作治理優勢。制度為社區制度設計及體系運行提供了延續性和保障性支撐[17],反映了社區在面臨復合、疊加的現代風險時,所表現出的應變、應對和適應能力[18],要求社區擁有一整套完備的、涵蓋應急管理全過程的制度安排。過程則強調應急管理是一個全周期管理活動,體現社區在非常態治理時期功能和結構的穩定性,突出應急管理各階段的程序和方法。能力涵蓋社區在應急管理中的反應、穩定、恢復和適應等一系列能力[19],能力韌性是社區風險治理中穩定性、抗逆性和能動性的功能集合[20]。首先,充分的主體意識和多元主體合作治理為社區全周期應急管理提供理念引導及人力資源支持,也能促使社區適應治理目標和環境變化動態調整運行程序。其次,社區在應急管理中對于自主變通和適應性執行的現實需要,也拓展了應急管理制度設計的靈活空間。再次,完善的應急制度設計及應急預案的有效執行,規范了社區應急管理的路徑安排,有助于保障社區應急資源的常態化儲備和穩定性供給,增強社區應對突發事件的適應力和恢復力,助力社區應急管理能力的提升。最后,大數據和新技術的嵌入促進了社區應急主體的自主性能力發展,有利于削弱社區應急管理的制度性阻礙,并通過強化危機監測和預警,推動實現社區應急的全流程管理。因此,韌性社區治理分析框架強調社區在現代風險因素持續輸入的狀態下,通過不斷增強自身應對外部干擾和沖擊的抗逆力、恢復力和適應力,最終實現韌性治理的目標。

圖1 韌性社區治理分析框架

三、現實困境:韌性治理視角下社區應急管理的缺陷

社區應急管理是指為了維護社區的公共安全,政府和其他社會主體在應急管理理念的指導下,綜合運用科學、技術、規范和管理等手段,采取一系列的必要措施,對社區范圍內的突發公共事件進行預防、準備、響應和恢復的全過程管理活動[8]。新冠肺炎疫情的全球蔓延深刻考驗著世界各國的治理體系和應急管理能力。在疫情反復的情勢下,我國實施的以社區為基礎防線的疫情防控措施取得了重大成效,彰顯出社區作為社會治理單元在突發公共事件應急管理中的基礎性地位和戰斗堡壘作用。盡管如此,對照韌性治理向度和三重指向,基于治理要素維度,社區治理仍然面臨主體支撐薄弱、制度保障乏力、過程管理粗疏和能力供給不足的困境,限制了社區應急管理的效能發揮。

(一)主體支撐薄弱

韌性社區治理表明多元治理主體參與社區應急管理的自主性和能動性,能夠促使社區快速從危機事件中實現復原,并通過治理能力的持續提升,增強社區系統對風險災害的適應性。在社區應急管理情境下,主體支撐體現為主體意識、社會動員能力和社區參與機制[21]。居委會是社區的一大主體,對上承接基層政府的政策指令,對下統籌和服務社區成員[22],在社會系統中發揮中樞神經作用。居委會承擔了社區治理的基本任務,是社區應急管理的重要引導者和推動者。社區作為治理共同體,社會動員體現了社區多元主體在互動中尋求利益聚合、達成集體行動和增進公共利益的過程[23]。居委會以社會動員的方式,引導社區成員共同參與社區治理,從而增強社區應急管理的主體力量。應急動員的作用發揮依賴于完善的社區參與機制。社區參與機制將社區多元主體參與應急管理活動的內容、渠道、程序等予以具體化,為社區成員的應急參與提供動力支持。

當前,社區應急管理存在主體支撐薄弱問題,主要體現為以下幾個方面:一是主體意識不強。社區是突發事件的第一現場,理應成為危機應對的首要力量。社區居委會對自身的管理主體地位存在認知偏差,缺乏必要的危機意識和憂患意識,加之社區居民的自救互救意識較弱,且在社區治理中普遍存在“弱參與”,導致應急管理的主體能動性不足。居委會在社區應急管理工作中傾向于依賴政府部門的決策部署,管理的自覺性和主動意識欠缺,未能預先做好社區非常態治理的系統謀劃和應對準備,使得突發公共事件發生后社區基本功能出現中斷,居民的正常生活無法得到有效保障。另外,現代城市社區人口的異質性和流動性較大,成員往往缺乏對社區共同體的認同感,且彼此之間有效溝通和合作不足。居民將應急責任歸于政府和社區居委會,對社區治理的持續性參與不足。二是社會動員能力較弱。社會動員能夠凝結突發事件應對的強大合力,是社區治理的重要手段[24]。面對危機的突發性和緊迫性,社區難以快速實現動員模式的轉換,且存在形式化動員和缺乏人文關懷的頑疾,致使社會動員無法滿足應急需要。例如,疫情防控初期,社區對社會組織、志愿者等應急主體動員不足,導致社區工作者任務繁重和工作強度過大,普遍存在24小時“連軸轉”的超負荷狀況[25]。三是缺乏社區參與機制。社區參與彰顯多元主體治理的優勢,是韌性治理的基礎動力。當前,社區參與存在生態發育遲滯、組織化建設不足的問題,主要表現為參與內容、渠道和程序不明確,一定程度上降低了社會力量參與社區應急管理的積極性。社區由于普遍缺少能夠承接政府應急管理職能的社會組織,且對社會力量參與社區治理缺乏具體化和規范化規定,導致管理過于僵硬,居民有效參與不足,工作流程組織混亂的問題[26]。

(二)制度保障乏力

韌性社區治理著眼于社區治理全局,強調持續優化社區風險治理體系,有助于提升社區應對復雜性災害事件的適應力。社區應急管理的制度保障主要體現在兩個方面:一是應急管理制度的健全性和可操作性。制度是應急管理體系的核心要素,能夠保障應急管理實踐的規范性、穩定性和合法性[27]。二是應急管理制度的執行和落實狀況。制度的生命力在于執行,制度執行是將社區應急管理的戰略目標轉化為行動自覺的關鍵環節[28]。完善的制度設計能夠為應急管理實踐提供理論指導和行動指南,可操作性的考量則是提高社區應急的精細化程度、推動應急管理制度有效執行和落實的重要因素。

當前,社區應急管理制度保障乏力:一方面,部分社區缺少本級層面的、細化且易于操作的應急預案。在突發事件應對的實踐探索中,我國建立了“縱向到底、橫向到邊”的應急預案體系,確立了以“一案三制”為核心的應急管理體系[29]。然而,部分基層政府的應急預案缺乏系統性和整體性,未能體現社區應急管理的基本要件[30]。一些社區缺少適用于本轄區的應急預案,應急工作主要參考街道的普適性規定,或者盡管編制了預案,但存在照搬照抄嫌疑,未能有效銜接社區特點和風險狀況,預案的形式化、同質化突出,導致應急預案功能性不足和操作梗阻。另一方面,社區應急預案往往流于形式、無法有效落實。政策執行具有明顯的委托—代理特點,社區作為代理人在管理任務下沉的情勢下,對基層政府的政策有選擇執行的傾向,加之對非常態治理缺乏重視,致使社區應急預案“重規劃,輕落實”,應急的經驗性治理和“人治”現象突出,應急管理制度難以發揮應有效能。

(三)過程管理粗疏

根據適應性循環理論(adaptive cycle),社區應急管理作為復雜適應系統,是一個涵蓋預防、準備、響應、恢復四階段的循環系統[31]。韌性社區治理突出社區應急的全周期性,強調通過危機學習積累治理經驗,不斷提高社區對風險社會的適應性,實現與風險災害的共生共存。在社區應急管理場域,過程管理體現在兩個層面:一是社區應急管理流程的完整性。社區應健全突發事件的全流程管理,尤其突出應急預防和危機學習。二是社區治理運行過程的適度靈活性。程序的剛性適應了應急管理活動的規范化需要,而治理環境的復雜性則要求社區運行程序存有一定的自由裁量空間,以保證非常態治理下的自主變通。

社區應急管理尚存在過程管理粗疏問題:一方面,社區應急管理流程不完善。社區應急管理重處置、輕預防,顯示出“中間大兩端小”的橄欖型特征。地方政府在“政治錦標賽”的激勵下,強調將資源投入現實的或能夠實現快速轉化的顯性收益領域,而對社區風險預防的長期工程重視不足,加之居委會應急預防意識薄弱,缺乏對危機事件的有效準備,從而降低了社區應急管理的整體效能。部分社區在常態治理中忽視危機預防,且危機初始階段的應急監測和預警不足,導致應對危機反應遲滯。此外,由于缺乏危機學習機制,隨著應急處置流程的結束,媒體和公眾的關注點轉移,政府和社區也由此進入“災難冷淡期”。制度性問責壓力和外界輿論感知催生了規避責任風險的行為動機和“理性選擇”[32]。因此,政府和社區往往重視總結危機管理成績,而忽視對危機事件的調查、評估和反思,未能形成危機應對的長效機制。另一方面,社區應急管理的適應性不足。社區居委會作為自治組織,也被稱為“類行政組織”[33],管理活動過度依賴行政指導,缺乏行動的自主性和能動性,且在多元參與格局下,社區治理的內卷化現象突出[34],這導致社區治理運行程序對管理環境變化的適應性不足,治理體系的變通能力較弱,最終造成社會治理功能異化。例如,社區在疫情防控責任下沉的境況下,普遍存在政策執行的“一刀切”和“層層加碼”的現象[35],居委會在協助落實政府的防疫政策時未能有效適應治理形勢和管理目標的遷移,導致對居民的正常活動和企業的復工復產造成阻礙。

(四)能力供給不足

韌性社區治理強調發揮社區系統的內生優勢,有力抵抗外部風險的沖擊,在危機應對中不斷提高自身結構的堅韌性,以實現社區功能的穩定供給。社區應急管理的能力供給來源于應急資源保障和技術治理嵌入。社區治理能力與其資源稟賦密切相關,集中體現為組織協調能力、物資存儲整合能力和公共服務供給能力。隨著互聯網技術的延伸,數字技術在應急管理領域的應用發揮了技術賦能社會治理的功能。信息技術嵌入是社區綜合運用網絡系統和科技支撐實現治理目標的手段,契合了應急管理智能化和精準化的需要。韌性社區治理要求社區持續完善資源保障和數字技術支持,以提升社區系統應對外界擾動沖擊的調適能力和適應性。

當下,社區應急管理還存在能力供給不足問題:一是資源保障不到位。社區應急資源包括人員隊伍、救援物資和經費支持。當前,各社區普遍缺乏常設的專業化應急隊伍和具備應急技能的志愿者團隊,且社區工作人員嚴重短缺,一個居民區往往依靠七八名社工為數千人提供管理和服務[26]。另外,由于缺乏與市場、社會等主體的保供合作,以及對團購行為及貨源管理不善,加之社區物資保障和物流運輸等配套系統缺位,導致應急管理期間物資供應難以滿足居民的生活需要。而社區醫療作為基礎性和保障性資源,往往面臨“擠兌”和有效供應不足的問題,難以滿足居民的就醫和用藥需求[36]。二是技術治理嵌入不足。城市社區信息化建設尚不完善,缺乏必要的信息實時更新系統和數據共享技術平臺,加之社區工作人員的專業化“數字”技術薄弱,致使社區在風險監測預警、信息溝通傳遞和輿情分析回應等方面存在功能限制[37],難以滿足應急動態化預警、高效化管理、科學化決策和精準化服務的需要。目前,智慧社區建設仍有較大的提升空間。在應急管理場域,社區普遍缺乏風險實時監測系統,且在流動人口數據統計方面與政務系統有效銜接不暢。另外,社區工作者普遍缺乏專業化數字技能。根據社區工作者招錄簡章,各區對招聘對象的資格要求一般是全日制大學專科及以上學歷,部分職位更是將學歷要求下放至高中,且對報考者的專業領域或數字技能未作要求,而社區一般也很少組織開展崗前技術治理培訓和信息技術常態化學習活動,這導致社區管理主體對智慧社區建設的支撐力度較弱,社區在應急管理過程中面臨技術治理能力不足的困境。

四、韌性治理:城市社區應急管理的因應之策

韌性治理是社區因應風險社會、優化創新應急管理能力和體系的策略選擇。基于韌性治理分析框架,本文嘗試從主體、制度、過程和能力四重維度構建韌性社區治理體系,以提高社區應急管理能力。

(一)培育應急主體:重視社會動員,健全社區參與機制

社區是治理共同體,主體是社區治理的根本資源。韌性治理強調系統的自組織性,要求凝聚和發揮社區多元主體力量,形成應急管理合力,使社區能夠有效抵抗外部風險和危機事件。社區治理主體包括社區黨組織、居委會、業委會、NGO、駐區企事業單位、志愿者、居民等[38]。韌性社區治理的實現不僅要依靠社區工作者,更需要各主體加強協作。居民是社區最主要的成分,能夠為社區治理貢獻智慧和力量,成為社區發展的重要推動者;企業作為社會生產性組織,在基本生活物資和應急資源的生產與供給方面具有天然優勢;社會組織往往有其獨特的專業技能和廣泛的社會資本,其成員分布于各領域,因此組織號召力和影響力較強。首先,居委會應充分認識自身的自治組織性質和管理職能。作為社區系統的第一主體,居委會在協助政府部門開展應急管理的同時,應自覺發揮管理的自主性和能動性,根據社區特點和風險狀況創新治理方式,在風險識別、監測預警、響應處置和恢復重建等環節發揮主動作用。另外,社會資本是社區在發展過程中形成的潛在資源,涵蓋社區關系網絡、信任和規范[39]。社區居委會在日常社會互動中,需注重共同體精神的培育,加強治理主體間的交往與合作,積極拓展社會關系網絡,以便在危機應對中有效組織和動員社區成員,達成應急管理的集體行動。其次,提升社區的應急動員能力。管理任務和責任的下沉使社區工作人員疲于應付,公共安全關涉社區成員的切身利益,成為動員社區成員合力達成應急集體行動的動力牽引。危機的公共性和緊迫性要求實施迅速而有效的社會動員,社區應基于非常態治理環境,創新社會動員方式,將行政動員與志愿動員相結合,引導業委會、駐區單位、居民等積極參與應急管理,同時發揮社會組織的專業優勢和內在動能,構建多元主體合作治理網絡。如引導居民骨干、退役軍人和專業救援人員等組成志愿者團隊參與社區治理,推動構建社區應急人才庫,發揮專業智囊團對社區應急管理活動的建言獻策作用,鼓勵企業加強基本物資與應急產品的生產和供應,并保障非常態化治理下物流運輸的持續和穩定,同時注重發揮社會組織的號召動員、應急救援、物資協調和資金籌集等優勢。最后,健全社區多元主體參與機制。治理理論倡導治理主體的多元化,社區參與機制是保證多元主體有序高效參與社區治理的運行方式。因應社區主體的多元性和應急事務的復雜性,社區需對社會力量參與應急管理的內容、渠道、程序等予以具體化規定,明確各方的應急職責和權限,在鏈接內外部資源的基礎上,加強治理主體間的應急溝通與協同,進而為多主體參與社區治理提供合法性支持和規范化指引。同時,政府也應給予政策引導和財政支持,推動社區不斷加強應急管理領域的社會組織建設,以便社區在危機發生時能夠有效對接政府應急職能,提升社區治理的自組織性和風險適應性。

(二)完善應急制度:加強頂層設計,推動預案執行落實

社區是社會的微觀系統,制度是社區治理的行動保障。制度內含剛性和靈敏性的雙重邏輯,體現了管理的前瞻性和全局性,是韌性水平提升的關鍵要素。進入風險社會,應急管理的制度化有助于社區有效應對突發事件,是應急治理的合法性來源。一方面,加強應急管理的頂層設計。政府作為制度供給者,應堅持社區治理的法治化思維,持續優化和完善應急管理的制度建設。一是健全法律制度,明確社區應急主體的關系結構、功能定位和權責職屬。不斷健全和完善分災種應急法規體系,明晰各治理主體的責任安排,加強部門間的應急協同機制建設,厘清主體間的互動邏輯和權責邊界,實現應急管理主體關系和權責結構的法制化,并通過還權賦能為社區自主治理創造良好的政治環境。二是加快制定應急管理細則,突出應急預案的功能性。堅持實踐導向,注重發揮黨組織的引領作用和社區的自治功能,推動形成分級分類的應急管理實施方案。同時,提高預案編制的科學性和規范性,重點關注風險源辨識、監測和預警等事前預防工作。社區在“一案三制”的應急管理體系下,需有效銜接上級單位的管理規定,并結合自身風險特點和管理目標,編制社區層面的、分災種的、科學細化且易于操作的應急預案,明確全流程應急的內容和規范,對危機預防、準備、響應、恢復和社區重建等階段予以細致規劃,從而為實施應急管理活動提供制度支撐。另一方面,社區應有效執行和落實應急預案的內容安排。制度執行效能是制度輸出的本質價值。應急預案規劃了社區應急管理的總體路線,是社區治理的行動指南。社區應根據應急預案的戰略目標和內容指向,摒棄傳統的經驗治理思維,嚴格落實應急管理規范。一是在社區范圍內開展各種形式的應急預案宣傳教育和培訓活動,鼓勵社區成員積極參與應急預案的編制過程,以增強社區成員對預案內容的認知度和應急管理活動的重視度。二是定期組織社區成員參與應急預案演練,通過舉行社區代表聯席會議桌面演練和社區成員實戰演練活動,提高社區應急主體對應急處置流程的熟悉度,從而實現非常態治理階段社區應急管理程序的順暢運行。同時,社區應加快制定應急預案實施細則和評價方案,強化對社區應急預案演練和執行的過程管理與效果評估,并對照具體實施情況持續改進預案內容,以不斷增強應急管理制度的效能和執行力。

(三)協調應急過程:優化流程管理,注重程序適應變通

社區是要素系統的集合,過程彰顯社區治理的動態屬性。應急管理作為全流程管理活動,涵蓋預防、準備、響應、處置、恢復、重建等階段。韌性社區治理的過程突出社區應對危機沖擊的恢復力和適應力,是實現社區結構穩定和基本功能持續供應的關鍵因素。在社區治理中,一方面,要優化全流程應急管理。因應應急管理的總體目標和階段指南,社區應改變過去“運動式”治理路徑,樹立全周期管理意識和閉環治理思路,加強常態化應急建設,推動形成“平急結合”的長效治理格局。一是突出應急預防的價值。社區需強化對風險因子的識別、監測和評估,全面排查風險源,持續增強社區風險承載力。同時,政府應注重社區應急管理的組織化建設,構建統一的應急指揮協調機構,促進應急管理組織機構的扁平化發展。二是完善社區危機學習機制。組織學習理論強調通過不斷積累知識和開發技能,提高組織對環境變化的適應性[40]。危機學習是組織從危機中吸取經驗教訓,采取補救措施或形成治理策略,以提高組織應急管理彈性的過程[41]。作為銜接常態治理和危機管理的關鍵樞紐,危機學習既是組織在應急響應過程中對方案進行的臨時調整,也是應急恢復完成后組織通過科學調查進行的系統性反思和改進[42],即危機學習貫穿危機管理的全過程[43]。在學習主體層面,政府作為決策者應加強危機情境演化分析和危機發生源的追溯及管理,適時調整應急安排和建立危機管理數據庫;社區作為執行者需根據危機狀況及時改進應急策略,并積極開展應急評估和反饋,總結經驗教訓,以持續提高社區風險適應性和治理效能。另一方面,提升社區應急程序運行的自主變通力。根據復雜適應系統(Complex Adaptive System)理論,社區應在外部系統協調支持下,通過循環適應的運行程式,不斷調整自身的行為方式以應對變化的客觀環境[44]。因此,政府應通過賦權的方式給予社區適當的自主治理權限,如應急決策權和優先處置權等,以使社區應急管理程序設置存有彈性空間。同時,社區需適應外部條件的變化,因地制宜、因時制宜,增強內部程序操作的自主性,如危機狀態下進行迅速而有效的決策、危機解除后對社區秩序恢復和設施重建的統籌,以實現非常態化治理下的靈活變通。

(四)提升應急能力:強化資源保障,促進技術治理嵌入

社區是基本的治理單元,能力是社區治理的重要抓手。韌性社區治理的能力彰顯系統應對外界干擾的抵抗力和復原力,強調統籌社區治理資源和技術,增強系統的內在動能。基于韌性社區治理能力尺度,一方面,加強社區應急管理的資源保障。一是推動應急隊伍建設,增強社區應急的人力支持。應急救援隊伍能夠為社區應急響應提供動力來源,包括及時開展搶救、組織應急疏散、搜集災情信息和防范次生災害等。當前我國社區應急的組織化建設尚不成熟,社區志愿的資源優勢未能得到有效開發。對此,政府應引導社區自覺組建一支具有特定技能和組織救援能力的專業化應急隊伍,并推動優化社區應急救援服務站管理。居委會則需深入挖掘社區的人力資源,積極動員社區成員加入應急隊伍,定期組織開展針對社區救援隊伍及志愿者團隊的應急培訓和演練活動,注重做好應急隊伍和社會力量參與社區應急管理的組織協調工作,以切實提升社區自治組織的應急響應能力。二是完善應急物資儲備,提升社區資源的冗余性。韌性治理的抗逆力要求社區具有穩定的物理結構、強勁的基礎設施和豐富的資源條件。因此,社區應合理規劃空間布局,科學統籌社區資源,持續優化社區應急基礎設施建設,做好應急標識和避難場所安排。同時,社區應定期組織開展轄區范圍內應急人財物的摸底工作,加強應急物資的存儲、管理和更新,鼓勵駐區企業發展應急產業,不斷健全社區醫療資源保障體系,確保危機時期資源的穩定輸出和供給。三是拓展資金來源渠道,強化社區應急的財力保障。基于城市精細化治理目標,管理任務的下沉理應伴隨資源和服務的下放,即政府應為社區管理提供必要的資金支持。同時,社區也需發揮自身的自主性和能動性,減少對政府經費的過度依賴,通過引導社會捐助等方式擴大資金基礎,為社區基本公共服務供給提供穩定且持續的資金來源。另一方面,推動現代技術融入社區應急管理。數字技術的引入有效實現了技術賦能,是社區韌性治理的“強健性”基礎[45]。一是加強社區信息化建設,推動構建“智慧社區”。數字化時代,大數據、云計算、人工智能、區塊鏈等新興數字技術的發展為社區治理提供了關鍵技術支撐。因應應急管理效能提升的需要,政府應積極支持社區信息化建設,加強社區智能化設備的開發和應用,推動構建人口數據實時更新系統和危機監測預警平臺,形成“互聯網+應急管理”的社區智慧治理模式。社區依靠全覆蓋的移動通信基礎設施搭建數據收集端點網絡,在整合多種信息資源的基礎上實現數據共享和智慧化治理[46],并通過持續跟蹤方案執行效果進行實時動態調整,提升應急決策的科學性。如社區在網絡平臺發布應急救援需求信息和提供多樣化的參與渠道,鼓勵居民“隨手拍”并通過“社區通”系統上傳風險隱患信息,及時跟進核實并反饋處理結果等。二是吸納和培育“數字”人才,為社區技術治理提供智力支持。行動主體的技術能力決定技術治理的運行效能[47]。政府應將技術能力納入社區工作者的錄用考量范疇,并加強相關配套激勵機制建設,如提升薪酬福利待遇和拓寬優秀社區工作人員進入機關、事業單位的通道,從而吸引更多具有“數字”技能的專業化人才加入社區工作者隊伍。同時,政府部門也需定期組織開展社區工作人員技術培訓和考核評估活動,注重將數字技術嵌入人員數據實時統計、風險監測預警、資源整合調配和應急活動宣傳等社區治理全過程,并形成常態化的培訓和學習機制,以持續提高社區行為主體的技術治理能力,助力智慧化韌性社區建設。

五、討論與思考

韌性突出系統的內生性力量和調適能力,強調系統應對外界干擾時保持基本結構和功能的穩定,蘊含抗逆力、恢復力和適應力三重價值指向。作為社區治理領域的新理念,韌性治理契合了公共危機“新常態”下社區應急管理轉型的目標導向,成為社區治理能力提升的重要分析視角。借鑒韌性治理理念,基于治理要素維度,本文構建了“主體—制度—過程—能力”的韌性社區治理分析框架,對照韌性治理新向度,結合社區突發公共事件的治理實踐,系統梳理并闡述了社區應急管理的現實困境及因應之策。第一,社區應急管理是國家應急管理的關鍵要素。社區是國家治理的基本單元,社區應急管理強調社區是突發事件應對的首要力量,要求強化屬地管理責任,有效整合社區的資源和力量化解危機事件。因此,以社區為基礎的應急管理模式的優化升級對實現國家應急管理體系和應急管理能力的現代化至關重要。第二,韌性治理是社區應急管理的新向度。現代風險社會,突發事件具有明顯的復雜性、綜合性和不確定性特征,且發生的頻次日趨密集。韌性治理強調發揮社區的內在優勢,通過強化社區應急主體的多元參與、推動社區應急制度的設計和執行、優化社區應急過程的全流程管理、增強社區應急能力的資源保障和技術治理嵌入,以有力抵抗外部風險的干擾和沖擊,實現危機狀態下社區功能和結構的穩定,并通過持續學習和調適,增強社區系統的危機適應性。第三,韌性社區治理的實現“道阻且長”。對照韌性治理理念邏輯和價值指向,社區應急管理在現階段仍面臨應急主體意識薄弱和社會參與不充分、應急制度缺乏科學性安排且存在落實梗阻、應急過程的流程缺失和運行程序適應性變通不足、應急能力的基本保障缺乏且提升乏力等困境,很大程度上制約了社區應急管理的整體效能,對韌性社區治理的實踐進程造成阻礙。

韌性社區治理的實現是一個持續漸進的過程。以建設韌性社區為目標導向,需要在理論分析和實踐探索方面同時發力,以增強二者的互證性。本文以韌性治理為視角,基于主體、制度、過程、能力四重維度,結合城市社區突發公共事件治理的實踐案例,探析社區應急管理的韌性目標與治理差距,并嘗試規劃了韌性社區應急管理的建設路徑圖。然而,社區是獨具特色的“個體”,各社區的主體互動關系、組織制度安排、外部風險狀況和內含資源富有量等存在差異,導致研究結果存在一定的效度偏差。因此,未來需要開展更加精細化的探索,分層次對社區應急管理實踐的共性和個性進行比較分析,找尋社區應急管理的普適性規范,以為韌性社區治理實踐提供理論參照。

參考文獻:

[1] 烏爾里希·貝克.風險社會[M].何博聞,譯.南京:譯林出版社,2004:22.

[2]張勤,宋青勵.韌性治理:新時代基層社區治理發展的新路徑[J].理論探討,2021(5):152-160.

[3]吳曉林,謝伊云.基于城市公共安全的韌性社區研究[J].天津社會科學,2018(3):87-92.

[4]段亞林.韌性社區:突發事件風險治理新向度[J].甘肅行政學院學報,2021(2):93-101+127-128.

[5]朱健剛.疫情催生韌性的社會治理共同體[J].探索與爭鳴,2020(4):216-223+291.

[6]藍煜昕,張雪.社區韌性及其實現路徑:基于治理體系現代化的視角[J].行政管理改革,2020(7):73-82.

[7]顏德如,張玉強.新時代社區應急管理變革:邏輯、困境與模式選擇[J].哈爾濱工業大學學報(社會科學版),2021,23(6):36-43.

[8]蓋宏偉,牛朝文.從“剛性”到“韌性”:社區風險治理的范式嬗變及制度因應[J].青海社會科學,2021(6):119-127.

[9]HOLLING C S. Resilience and stability of ecological systems[J]. Annual Review of Ecology and Systematics, 1973(4):1-23.

[10]PATON D, MILLAR M, JOHNSON D. Community resilience to volcanic hazard consequence[J]. Natural Hazards, 2001,24(2):157-169.

[11]朱正威,劉瑩瑩,楊洋.韌性治理:中國韌性城市建設的實踐與探索[J].公共管理與政策評論,2021,10(3):22-31.

[12]朱華桂.論風險社會中的社區抗逆力問題[J].南京大學學報(哲學·人文科學·社會科學版),2012,49(5):47-53+159.

[13]汪超.邁向富有韌性的社區治理研究[J].城市發展研究,2021,28(12):32-36.

[14]AKBAR Z. Community resilience: lesson learnt from disaster survivors in Yogyakarta province indonesia[J]. IOP Conference Series Earth and Environmental Science, 2019, 273:012036.

[15]王東杰,謝川豫,王旭東.韌性治理:城市社區應急管理新向度[J].江淮論壇,2020(6):33-38+197.

[16]NORRIS F H, SUSAN S P, et al. Community resilience as a metaphor, theory, set of capacities, and strategy for disaster readiness[J]. American Journal of Community Psychology, 2008,41(1):127-150.

[17]施生旭,周曉琳,鄭逸芳.韌性社區應急治理:邏輯分析與策略選擇[J].城市發展研究,2021,28(3):85-91.

[18]顏德如.構建韌性的社區應急治理體制[J].行政論壇,2020,27(3):89-96.

[19]BRUNEAU M, CHANG S E, EGUCHI R T, et al. A framework to quantitatively assess and enhance the seismic resilience of communities[J]. Earthquake Spectra, 2003,19(4):733-752.

[20]汪靜,雷曉康.韌性能力何以實現:社區風險治理的結構調適與功能復合[J].西北大學學報(哲學社會科學版),2021,51(6):106-116.

[21]鐘曉華.紐約的韌性社區規劃實踐及若干討論[J].國際城市規劃,2021,36(6):32-39.

[22]張偉,陳琪偉,朱宇霽,等.重大公共衛生事件背景下社區韌性影響因素模型研究[J].公共管理學報,2022,19(3):96-109+172.

[23]王金濤,陳琪.軟動員:國家治理現代化視閾下的社會動員轉型[J].新視野,2017(1):37-42.

[24]徐明,郭磊,任韜.疫情防控中基層應急社會動員的邏輯、機制與優化策略[J].河海大學學報(哲學社會科學版),2020,22(3):40-51+106.

[25]李晨琰,金麗茵.連軸轉的勞累因一句“辛苦”煙消云散,基層戰疫者的24小時平凡中的堅守[N].文匯報,2022-03-14.

[26]從上海疫情看社區治理痛點:“七八桿槍”,服務四五千人?[EB/OL].新華網,(2022-05-07)[2022-06-18].https://baijiahao.baidu.com/s?id=1732147253399633852&wfr=spider&for=pc.

[27]劉一弘.應急管理制度:結構、運行和保障[J].中國行政管理,2020(3):131-136.

[28]梁華.新型舉國體制在抗擊疫情中的優勢展現[J].理論探索,2021(5):90-95.

[29]張海波.中國第四代應急管理體系:邏輯與框架[J].中國行政管理,2022(4):112-122.

[30]周永根.中國社區應急管理預案法制體系研究[J].湖南社會科學,2018(5):110-116.

[31]蔡秋蓉,葉繼紅.城市公共安全韌性治理何以可能:適應性循環模型的視角[J].天府新論,2021(4):118-126.

[32]CHRISTOPHER H. The risk game and the blame game[J]. Government and Opposition, 2002,37(1):15-37.

[33]吳剛.類行政組織的概念[J].中國行政管理,2001(7):29-31.

[34]韓志明.小心翼翼的行動者:社區治理的內卷化敘事[J].中國行政管理,2020(12):69-75.

[35]上海:有社區過度強化管控手勢,影響醫務人員正常通行[EB/OL]. 光明網,(2022-05-20)[2022-06-30].https://m.gmw.cn/baijia/2022-05/20/1302956265.html.

[36]邊嘉璐,陳楊,等.數讀上海居委會:疫情下城市的“末梢”治理難在哪?[N].解放日報,2022-06-02.

[37]徐柳怡,汪濤,胡玉桃.后疫情時代韌性社區應急管理的思路與對策:基于武漢市社區應急管理的實踐探索[J].領導科學,2021(16):35-38.

[38]李菲菲,龐素琳.基于治理理論視角的我國社區應急管理建設模式分析[J].管理評論,2015,27(2):197-208.

[39]方亞琴,夏建中.社區治理中的社會資本培育[J].中國社會科學,2019(7):64-84+205-206.

[40]SOMERS S. Measuring resilience potential: an adaptive strategy for organizational crisis planning[J]. Journal of Contingencies and Crisis Management, 2009,17(1):12-23.

[41]張美蓮,鄭薇.政府如何從危機中學習:基本模式及形成機理[J].中國行政管理,2022(1):128-137.

[42]劉一弘,鐘開斌.學習與競爭:重大突發事件如何觸發政策變遷的文獻述評[J].公共行政評論,2021,14(6):24-43+197.

[43]WANG J. Developing organizational learning capacity in crisis management[J]. Advances in Developing Human Resources, 2008,10(3):425-445.

[44]HOLLAND J H. Studying complex adaptive systems[J]. Journal of Systems Science and Complexity, 2006,19(1):1-8.

[45]數字雙賦打通韌性城市建設“最后一公里”[EB/OL]. 人民論壇網,(2022-07-12)[2022-07-15].http://www.rmlt.com.cn/2022/0712/651569.shtml.

[46]梁珺濡,劉淑欣,張惠.從被動韌性到轉型韌性:智慧社區的災害韌性提升研究[J].廣州大學學報(社會科學版),2021,20(2):47-54.

[47]陳濤,羅強強.韌性治理:城市社區應急管理的因應與調適[J].求實,2021(6):83-95+110.

【責任編輯:雨蕙】