碳達峰背景下多種碳稅返還原則的經濟影響

常原華 李戈

關鍵詞 碳稅;碳達峰;CGE模型;碳稅返還

中圖分類號 X196 文獻標志碼 A 文章編號 1002-2104(2024)04-0036-12 DOI:10. 12062/cpre. 20230520

全球氣候變暖是人類社會面臨的共同挑戰,減少人類活動產生的溫室氣體已成為國際社會的普遍共識。中國作為世界上第一大溫室氣體排放國,已將應對氣候變化上升到國家戰略。中國提出到2030年單位國內生產總值CO2排放比2005年降低65%以上,非化石能源占一次能源消費的比重達到25%左右,并確定了碳排放在2030年前實現達峰的國家自主貢獻(nationally determined contributions,NDC)目標。為了實現這一目標,中國已經建立了全球規模最大的碳交易市場,但目前還存在市場不夠活躍、碳交易價格信號權威性不足等問題。而碳稅稅率相對穩定,企業有明確的價格預期就能合理安排自身減排計劃,且其相對靈活的特點可以彌補中國碳市場覆蓋范圍較窄且運行成本較高的不足[1-2]。近幾十年來,世界眾多國家和地區先后開征碳稅,截至2022年全球已有28個國家或地區實施碳稅政策,碳稅在促進碳減排、減少化石能源消耗等方面發揮了重要作用。碳達峰、碳中和目標的提出,中國面臨更為艱巨而緊迫的減排壓力,僅靠碳交易難以有效保證“雙碳”目標的實現。在該背景下,對碳稅政策進行經濟影響評估具有極其重要的戰略意義。因此,中國是否要征收碳稅、不同碳稅收入返還原則下的減排效果如何,以及會對經濟造成多大沖擊等問題已引起政府和學術界的廣泛關注。

1 文獻綜述

碳稅的探索從最開始的政策設計[3-6]、公眾接受度[7-8]以及碳稅的收入分配效應[9-10]等,逐步發展到碳稅的經濟影響研究[11-16]。由于CGE(computable genernal equilibriummodel,CGE)模型具有應用微觀經濟學理論的優勢,可以反映一般均衡假設下不同行為主體之間的關系。因此,更多的學者選擇用可計算CGE模型對碳稅的問題進行探討。Cao等[15]對比了中國8種不同特點的CGE模型以及低、中、高3種碳稅稅率對中國經濟的影響。何建武等[17]利用多區域可計算CGE模型分析了全國采用統一碳稅的碳稅政策對資源豐富的西部地區以及經濟發達的東部地區的差異化影響。翁智雄等[18]從征收差異化行業碳稅的角度,考慮了碳稅返還企業和返還居民兩類情景對中國經濟和碳減排的影響,發現碳稅返還措施可減少經濟損失。此外,還有一些學者進一步細化了不同碳稅收入返還措施對宏觀經濟造成的影響。如曹靜[19]、劉宇等[11]、Liu等[20]和Timilsina 等[21]重點考察了將碳稅收入用于減免消費稅、生產稅、增值稅、企業所得稅以及全部返還給消費者等多種碳稅返還方式對于征稅負面影響的緩解作用。以上研究結果表明,將碳稅收入轉移給居民雖然能夠刺激消費但導致國內生產總值的損失較大,而將碳稅收入用于減征其他扭曲性稅種稅負不僅可以降低經濟系統的扭曲程度,還可以減少對社會福利的損害,但會略微降低環境方面的效益。還有學者考慮到不同碳稅返還原則的差異,如顧高翔等[22]對資本-產業化演化和氣候集成評估模型進行了拓展,將碳稅的收入區分為按國家數量平均分配、按各國人口分配、按各國人均碳排放分配和按國家能夠支付的可用資源進行分配4個原則,模擬了全球性碳稅對多國家多部門的影響,發現不同碳稅的分配原則對各國的經濟和環境影響差異較大。另外,有研究證明碳稅收入返還在提高公眾對碳稅政策的接受度方面至關重要[7-8] 。Beiser?McGrath等[7]就征收碳稅問題對美國和德國的公民進行聯合實驗發現,碳稅收入返還可以增加公民對碳稅的支持和提高支付意愿,從而產生更大幅度的碳減排。此外,碳稅收入返還設計可以使低收入家庭過得更好[9],提高收入分配低收入人群的福祉,減少貧困和不平等[10]。

但是,上述研究也存在不足之處。首先,Cao等[15]的研究重點是在對比8 種CGE 模型統一征收碳稅模擬結果的異同;翁志雄等[18]的最大貢獻在于分析差異化碳稅設計的經濟影響。但這兩項研究中碳稅返還方式只區分了返還給企業還是居民,并沒有對返還方式進行深入探討。而多數學者認為碳稅實現“雙重紅利”的核心在于設計碳稅收入如何返還[23-25]。其次,很多學者細分了將碳稅收入用于減免企業所得稅、增值稅、生產稅等各種間接稅的情況,如曹靜[19]、Liu等[20]、劉宇等[11]和Timilsina等[21]。但無論是減免企業所得稅還是生產稅等,均是作用于企業,實質差異并不大,反而是采用不同的碳稅返還原則對于征稅影響的緩解作用差異較大。顧高翔等[22]關注到了不同碳稅返還原則的差異,他們的研究對象是多個主權國家,但碳稅收入依據不同返還原則在多個國家之間流動,這一設想在實際實施過程中難度較大,碳稅收入更可能是在本國征收本國使用。因此,在碳達峰背景下以實現國家自主貢獻(nationally determinedcontributions,NDC)目標為出發點設計碳稅如何返還,特別是對中國實施碳稅政策依據什么原則進行返還等都需要進一步探究。

碳稅返還原則是本研究的主要關注點。早在十幾年前,Bernard等[26]針對基于產出的環境稅退稅的合理性進行了討論。此外,歐盟碳排放交易體系中的免費碳配額主要按照設備的生產比例分配,以產出為條件的免費碳配額分配可以理解為基于產出的碳稅返還[27]。依據產出原則返還被證明是對外防范碳泄漏和補償競爭力損失,對內降低碳減排政策成本的有效手段[28]。因此,本研究以減少碳稅造成的負面經濟影響為目的。首先,設置了碳稅依據產量占比的返還原則。其次,投資、消費和出口是拉動經濟增長的“三駕馬車”,并且中國自1985年開始實施的出口退稅政策同樣具有促進國內經濟平穩運行的意義,于是本研究設計了碳稅依據出口占比的返還原則,以刺激企業擴大出口減緩征收碳稅的負面影響。另外,為了實現中國到2030年碳強度比2005年降低65%以上的目標,設置了碳稅依據碳強度進行返還的原則。

本研究的邊際貢獻在于利用動態遞推CGE模型模擬了碳稅的征收,并且著重分析了依據產出占比、出口占比以及碳強度3種稅收返還原則下征收碳稅對于中國經濟的影響。同時,考慮到居民效用和社會福利,本研究設置了按照50%的比例同時返還給居民和企業的政策情景。為此,本研究可以為決策部門未來制定碳稅政策提供一定的參考。

2 方法和數據

2. 1 動態遞推可計算一般均衡模型

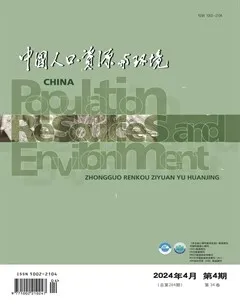

參考肖謙等[29]和Cao等[30]的研究,使用6層嵌套生產函數描述各部門的生產決策,同時考慮了發電行業資本和燃料之間的直接替代,并將發電行業和非發電行業的嵌套結構進行區分:通過6層嵌套的常替代彈性(constantelasticity of substitution, CES)函數形式對非電力行業的生產者行為進行建模(圖1)。電力部門的嵌套則不同(圖2),它允許化石能源投入和資本投入之間的直接替代。這種替代對于通過投資清潔電力技術和提高電力部門的效率來刺激電力部門的脫碳至關重要。

在貿易模塊使用CES函數構建的國內商品(國產品和進口品)遵循“阿明頓”假設。國內生產的產品用于國內銷售和出口,按照常轉換彈性(constant elasticity transformation,CET)函數形式進行分配。該模型遵循“小國假設”,中國是世界市場價格的接受者,進出口數量的變化不會引起世界市場價格的變化。

在收入支出模塊居民收入來自資本要素和勞動要素收入以及政府和國外的轉移支付。居民消費取決于居民邊際消費傾向和可支配收入,通過最大化柯布-道格拉斯效用函數得到居民對各商品的需求。企業收入由資本回報和政府轉移支付構成,企業向政府交納稅款后所得為企業儲蓄。政府收入來自國外的轉移支付和各種稅收,包括個人所得稅、企業所得稅、間接稅、進口關稅等。政府支出包括政府消費的商品和政府對居民、企業以及世界其他地區的轉移支付。

在動態模塊,模型采用動態遞推機制,以2017年為基準年,以1年為時間間隔,逐步遞推至2035年。模型動態驅動主要依靠勞動力增長、資本積累和全要素生產率實現動態遞推。資本積累由當期資本存量、折舊率和新增投資決定。當期資本存量等于上一期的資本存量扣除折舊后加上本期新增投資,本期新增投資來自上一期投資并根據各部門投資回報率與全社會平均投資回報率的比值在部門間分配。此外,模型引入了能源效率自主改善因子(autonomous energy efficiency improvement,AEEI),用于模擬隨著時間推移生產部門自發性地提高能源效率。

2. 2 數據說明

本研究以2017年為基準年,并基于中國投入產出表編制了社會核算矩陣。2017年的碳排放總量數據來自國際能源署網站,并據此計算出各類化石能源的CO2排放系數。與稅務相關的數據來自《中國財政統計年鑒2018》和國家稅務總局的統計數據。2018—2021年的GDP增長率來自國家統計局公布的官方數據。2017—2020年能源消費結構的數據來自《中國能源統計年鑒》。2017—2020年電力生產結構的數據來自《中國電力統計年鑒》和中國電力企業聯合會公布的數據。后續到2035年的數據參考清華大學何建坤團隊《中國長期低碳發展戰略與轉型路徑研究》報告中的預測結果[31]。另外,模型的彈性參數參考了相關文獻[32-33]。AEEI參考MIT開發的EPPA(economicprojection and policy analysis,EPPA)模型的取值設定為每年提高1%[34],最終模擬得出分析所需動態基準情景。

3 情景設計

3. 1 動態基準情景說明

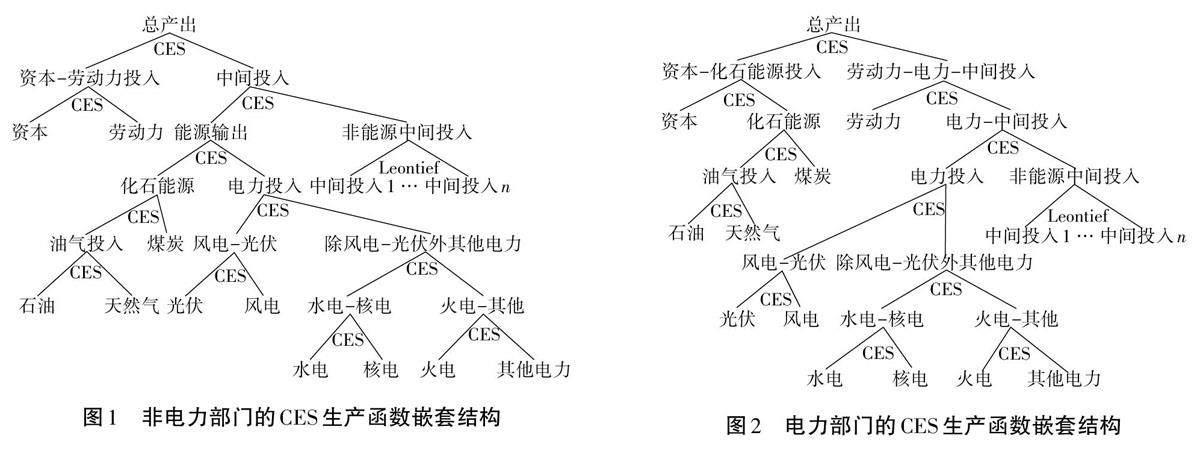

圖3展示了動態基準情景中能源消費結構。在動態基準情景中GDP增長率由2019年的6. 080%左右降低到2030年的4. 713%左右。未來中國的能源結構進一步改善,到2030年可再生能源占能源消費總量的比例將達到15. 143% 左右,非化石能源占比合計18. 971% 左右。2030 年單位國內生產總值CO2排放比2005 年下降62. 21%,碳排放總量將達到116億t,且2030年之后碳排放仍緩慢增長。在動態基準情景中2030 年不能實現NDC目標。

3. 2 政策情景中碳排放峰值的確定

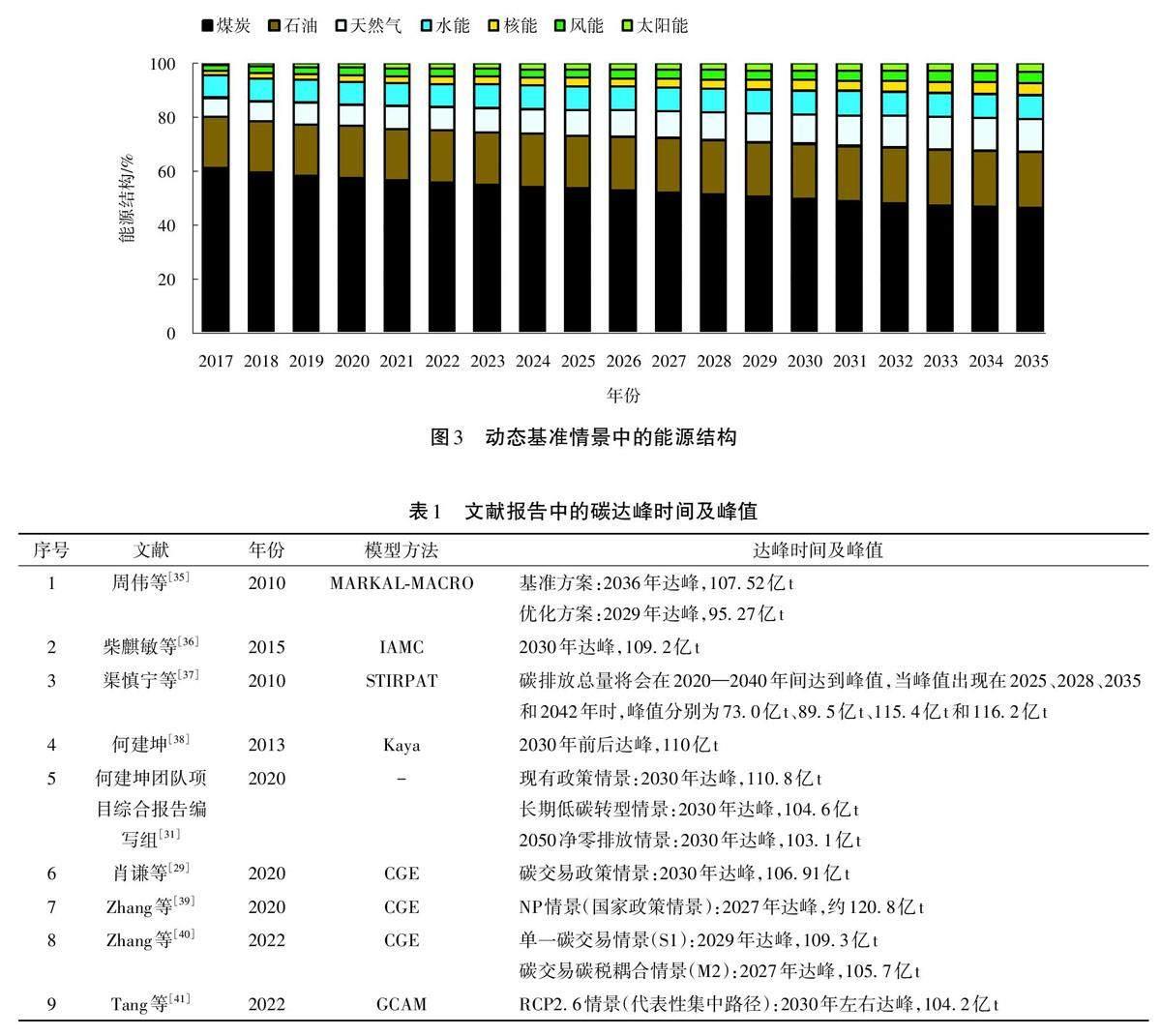

通過梳理有代表性的關于中國碳達峰時間和達峰峰值的研究(表1),發現大多數的研究表明中國碳排放峰值在90億~120億t,峰值的高低和達峰的早晚均取決于政策的實施力度。本研究將表1中達峰時間在2028—2030年的碳排放峰值取了平均數,約為104億t。而《中國低碳發展戰略與轉型路徑研究》中的長期低碳轉型路徑在2030年達峰,峰值為104. 6億t,與之非常接近。于是本研究將《中國低碳發展戰略與轉型路徑研究》中的長期低碳轉型路徑作為政策情景的參考。

3. 3 碳稅返還政策情景設計

國外稅改經驗表明,利用綠色稅改的雙重紅利效應和稅負中性,即在開征碳稅的同時降低其他稅費以保持宏觀稅負穩定,可在實現生態環境保護的同時實現其他經濟社會目標[6]。因此本研究以保持宏觀稅負穩定為前提,重點關注不同碳稅返還原則對社會經濟的影響。

SIM1情景設定為征收碳稅且沒有任何返還措施作為其他情景的對照情景。在SIM2情景中只考慮居民作為單一受益目標。已有研究關于對居民的返還包括以下幾種設定:一次性轉移給居民[14,19,21]、減免勞動稅[21]、減免個人所得稅[9,21]和減免低收入群體的氣候行動稅[9]等,或是將居民依據收入劃分為不同的階層,對不同階層的居民進行碳稅返還[42]。本研究選擇大多數學者采用的方案將碳稅收入一次性轉移給居民。在SIM3情景中只考慮企業作為單一受益目標,將碳稅返還給企業。在SIM4情景中考慮居民和企業雙受益目標,將碳稅收入一半轉移給居民一半返還各給企業。

同時,根據中國2030年的NDC目標與經濟發展雙贏的需求設置了不同返還原則。具體來說,為了減少碳稅對經濟造成的負面損失,設置了依據產量占比(各行業生產的國產品占全部國產品的比重)和依據出口占比(各行業出口商品占全部出口商品的比重)的碳稅返還原則。為了實現到2030年碳強度比2005年下降65%以上的目標,設置了依據碳強度的碳稅返還原則。依據上述3條返還原則,SIM3 情景拓展為SIM3a-SIM3c,SIM4 擴展為SIM4a-SIM4c。目前中國出口強度較高的產品大多為高碳產品,如果依據出口占比原則進行返還有可能促使高碳產品出口,不利于解決碳泄漏問題,本研究將進一步根據模擬結果探究該顧慮是否真實存在。此外,碳稅政策的目的是減少碳排放,因此碳稅返還措施不針對化石能源行業和使用化石燃料的火電行業,即排除煤炭采選業、石油、煉焦產品和核燃料加工業、燃氣生產和供應業以及火電生產和供應業的企業政策優惠。本研究擬定從2022年開始征收碳稅,具體的情況設定見表2。

4 模型結果及分析

4. 1 對GDP及社會福利的影響

圖4展示了2030年不同情景下GDP和居民社會福利的變化情況。在經濟學中EV(equivalent variation,EV)常被用于衡量居民社會福利。

研究發現,由于征收碳稅帶來全社會化石能源使用成本上漲,所有情景的GDP均出現下降,且征收碳稅無返還措施時(SIM1情景)GDP損失和EV 損失均最大,GDP到2030 年與BAU(Business as usual, BAU)情景相比下降0. 185%,EV下降1. 009%左右。設計依據產量占比和依據出口占比返還原則的初衷均是以減緩碳稅的負面影響為目的。當碳稅收入依據產量占比原則返還(SIM3a情景)時GDP損失最小,與BAU情景相比2030年GDP損失不到0. 073%,這表明相比其他的返還原則,碳稅依據產量占比原則返還的措施最有利于減輕企業生產負擔,從而降低全社會經濟損失。這可能是因為依據產量占比返還原則對產量較大的企業有利,可切實提高企業產量;而依據出口占比返還則有利于出口較大的企業,鑒于一些出口企業資源和市場“兩頭在外”(指原材料來自境外,生產的制成品出口至境外,僅生產加工環節在境內)的發展模式其利潤并不高,所有碳稅依據出口占比返還對經濟損失的減緩作用并不太顯著。

SIM2情景中將碳稅收入返還給居民明顯增加了居民社會福利,這一點毋庸置疑。此外,還發現:SIM3a情景設定的是全部碳稅依據產量占比原則返還給企業,并沒有給居民任何返還,EV卻增加了0. 132%,這可能是由于依據產量占比原則進行返還促使企業擴大生產。企業擴大生產一方面帶動了社會就業,減緩了碳稅對居民收入的負面影響;另一方面使得完全競爭的市場上供給商品增加,形成了一個新的較低的均衡價格,居民購買商品價格降低有利于擴大居民消費。依據產量占比原則返還改善了居民收入和消費,進而提高了居民社會福利。而依據其他兩個返還原則將碳稅全部返還給企業的SIM3b和SIM3c情景,居民社會福利是降低的。究其原因,SIM3b情景依據出口占比原則返還時企業同樣也會擴大生產提高產量從而帶動社會就業,但依據出口占比原則補貼出口商品,受益對象是國外消費者而不是國內消費者,僅依靠擴大就業對消費的促進作用并不足以抵消征收碳稅的負面影響,所以居民社會福利下降。SIM3c情景依據碳強度原則返還會激勵清潔能源使用使得能源價格下降,企業在增加能源要素使用的同時會減少勞動力要素的投入,居民通過提供勞動而獲得的收入減少,加之征收碳稅引起大部分商品價格上漲,最終導致居民社會福利下降。

另外一個發現,將碳稅收入的50%依據產量占比原則返還給企業,另50% 一次性轉移給居民(SIM4a情景)時,該情景中2030年GDP損失僅比全部碳稅依據產量占比原則返還給企業(SIM3a)情景的GDP 損失擴大了0. 037%,而居民社會福利增幅卻高出了0. 139%。可以看出,將一半碳稅收入轉移給居民增加的社會福利,遠超此舉給行業帶來的經濟損失。同樣,SIM4b和SIM4c情景下GDP變化和居民社會福利變化也適用該規律。

總體來說,除了依據碳強度原則,依據其他兩個原則將碳稅收入返還給企業用于生產比返還給居民對減少經濟損失更有利。這一點總體上印證了翁志雄等[18]、肖謙等[14]和曹靜[19]的觀點,碳稅收入返還給企業比返還給居民對經濟的負面沖擊更小。此外,將一半碳稅收入轉移給居民能使社會整體福利顯著提升,且此舉給GDP帶來的經濟損失非常小。

4. 2 對國際貿易的影響

不同碳稅返還政策對中國總進口和總出口的影響如圖5所示。首先分析不同碳稅返還原則對出口的影響。研究結果顯示,除SIM3b情景外其他情景的出口均下降。SIM3b情景是依據出口占比原則進行返還,出口占比越高的行業拿到的補貼越多,該返還原則旨在刺激出口,與預期保持一致。值得一提的是,依據產量占比原則進行返還的SIM3a情景出口下降幅度比無返還措施的SIM1情景更大。對此解釋如下,中國主要出口的服裝紡織產品、電子產品、零部件等是勞動密集型產品[11],而碳稅收入以產量占比為原則進行返還會激勵企業生產,勞動力需求量大幅上升引發勞動力價格上漲,使得勞動密集型商品的價格優勢減弱,最終導致總出口下降。

不同返還措施對中國進口的影響差別很大。SIM1和SIM2情景總進口下降,SIM2情景總進口降幅小于SIM1情景,SIM3和SIM4情景總進口上升,其中SIM3a情景總進口漲幅最高。SIM1情景總進口下降是由于征收碳稅會導致中間投入需求、居民需求、政府需求以及投資需求下降,經濟整體收縮引起的進口減少。SIM2情景總進口降幅小于SIM1情景是因為SIM2情景中碳稅收入轉移給居民增加了居民對商品的需求。反觀SIM3和SIM4情景總進口上升情形,這可能與進口商品類型有關,中國進口商品以資本密集型為主,資本密集型商品的進口數量與投資需求量密切相關[18]。碳稅收入返還給企業,尤其是SIM3a和SIM4a情景以產量占比原則進行返還,更能促進企業投資擴大生產規模,從而使得中間投入需求、投資需求均得到正向激勵,最終導致總進口增加。

分析2030年各行業進出口的變化,見表3。可以發現,所有情景中進口漲幅較高的行業有石油加工、非金屬礦、金屬冶煉、化學產品、金屬制品等碳排放密集型行業,這些行業的出口是降低的。征收碳稅會提高國內商品價格,尤其是國內碳排放密集型商品價格,國內碳排放密集型商品競爭力下降從而導致對國外產品的進口增加。同樣作為碳排放密集型產業,煤炭開采業的進、出口變化與其他產業不同。在所有碳稅返還情景中2030年中國煤炭開采業的進口和出口均有所下降,其中煤炭開采業的出口下降高達23%以上。出現這一現象的原因,首先可以從供給角度分析,征收碳稅導致煤炭開采業產出下降,沒有足夠的煤炭產品出口到國外,況且中國從2007年起已成為煤炭凈進口國,征收碳稅后煤炭產品國內供給不足最終導致出口下降;其次可以從需求角度分析,征收碳稅促使對煤炭這類高碳排放的化石能源需求下降,能源需求更偏向清潔高效的低碳能源,從而導致煤炭產品的進口降低。

對于前面提到的依據出口占比原則返還可能會增加向國際市場的碳泄漏,本研究的模擬結果可以打消這一顧慮。具體來說,表3的SIM3b情景中出口大幅增加的行業有紡織服裝、木材家具、設備儀表等低碳強度的行業,相反,像煤炭、石油、非金屬礦、金屬冶煉等碳排放密集型行業的出口都是降低的,所以碳稅收入依據出口占比原則返還并不會增加高碳強度商品的出口,可以打消依據出口占比原則返還增加碳泄漏的顧慮。

綜合進口和出口情況看,在完全競爭的市場上,征收碳稅會提升商品價格削弱中國產品的國際競爭力,尤其是碳排放密集型產品。只有將碳稅依據出口占比原則進行補貼,才能縮小中國產品與國際產品的競爭差距,并且不會增加向國際市場出口高碳排放商品。

4. 3 對政府的影響

表4給出了不同碳稅返還情景對政府的影響。首先,所有情景中征收碳稅均有利于增加政府收入。其次,模擬結果顯示SIM3c情景中政府收入上漲幅度小于SIM1情景的政府收入漲幅,而其他情景中政府收入上漲幅度均高于SIM1情景的政府收入漲幅。碳稅一次性轉移給居民會增加居民消費,政府從消費稅獲得的收入增加;碳稅依據出口占比或產量占比原則返還促進了企業擴大生產,擴大生產后企業上繳的企業所得稅以及各種間接稅增加進而導致政府收入上漲。至于SIM3c情景的政府收入漲幅小于SIM1情景,即依據碳強度原則進行返還是三種返還原則中GDP損失最大的(由圖4可以證實),也就是說依據碳強度原則返還對企業擴大生產的促進作用最小,所以企業向政府繳納的稅費增加不明顯,故SIM3c情景中政府收入漲幅小于SIM1情景。值得注意的是,觀察不同情景下碳稅占政府收入的比重,大多數情景(除了SIM3c和SIM4c外其他的所有情景)2030年碳稅占政府收入的比重大約在3. 529%~3. 600% 之間,SIM3c 和SIM4c情景2030 年碳稅占政府收入的比重依次為2. 920% 和3. 198%,低于其他情景。這是因為依據碳強度原則返還有利于推廣使用清潔能源,促進太陽能和風能等清潔燃料替代化石燃料。化石燃料燃燒排放的CO2減少,不需要定太高的碳稅稅率,故碳稅收入低于其他情景,進而導致碳稅占政府收入的比重低于其他情景。

綜上,征收碳稅能夠增加政府收入,大部分碳稅返還措施通過減輕企業和消費者的負擔增加其他稅費,進一步增加政府財政收入。

4. 4 對能源結構和碳強度的影響

以下探討基于征收碳稅而導致的能源結構和碳強度的變化,與中國提出的2030年國家自主貢獻目標進行的比較。

由表5可知,到2030年所有碳稅情景都可以實現碳強度比2005年下降65%以上的目標,但只有碳稅收入全部依據碳強度原則返還情景(SIM3c)才可以實現2030年非化石能源占一次能源消費比重達到25%的目標,此時煤炭消費占比為43. 877%,是所有情景中煤炭份額最低的情景。然而,該情景(SIM3c)下全社會碳減排成本較高,2030年每減少1 t CO2需要付出255. 295元的成本,僅比無任何返還措施(SIM1情景)時的碳減排成本每噸少8元。由此可見,碳稅收入全部依據碳強度原則返還的措施雖然有助于清潔燃料替代傳統化石燃料,但目前清潔燃料的使用成本仍遠高于化石燃料,需要付出較高成本才能實現中國2030年的NDC目標。

Timilsina等[21]認為碳稅返還措施會削減碳稅的CO2減排效果,換句話說,即碳稅返還措施產生了“反彈效應”,本研究的結果進一步證實了該發現。具體而言,從碳稅稅率的結果看,除了依據碳強度原則進行返還的情景(SIM3c和SIM4c),其他碳稅返還情景的碳稅稅率均高于無返還措施情景(SIM1)中的碳稅稅率。也就是說,實施返還措施時需要適當提高碳稅稅率才能實現相同的CO2減排效果,若實施碳稅返還措施而不提高碳稅稅率就會削弱原本碳稅政策設計的減排效果。 SIM3c和SIM4c情景的碳稅稅率低于其他情景的解釋前文已述,故不再贅述。

總的來看,本研究設計的所有碳稅情景均能夠實現中國2030年的NDC碳強度目標,只有依據碳強度原則進行返還才能實現非化石能源占一次能源消費的比重超過25%的目標。此外,若要避免碳稅返還措施產生的“反彈效應”需適當提高碳稅稅率。

4. 5 對行業產出的影響

2030年不同碳稅返還情景對各行業產出的影響見表6。與預期一致,征收碳稅對大部分行業產出有負作用,特別是碳排放密集型產業,如煤炭開采業與火電行業,其碳強度較高從而導致產出降幅非常突出,2030年煤炭開采業和火電行業的產出分別下降13%和7%以上。燃氣供應業、石油加工業等行業因為碳稅增加了其化石燃料使用成本,行業產出均出現不同程度的下降,降幅在5%以內。雖然各產業的下降程度有差別,但總體表現為產業的碳強度越高,其受碳稅影響的緊縮程度越大。

同時,在所有碳稅返還情景下,清潔電力行業(風電、光伏、水電、核電)的產出都會增加,因其不產生碳排放,征收碳稅不會增加其發電成本。此外,水電和核電行業的漲幅高于風電和光伏,產生該現象的原因可能是水電和核電的用電成本低于風電和光伏。在SIM3c和SIM4c情景下清潔電力行業產出變化率激增,這是因為碳稅依據碳強度返還相比其他碳稅返還方式,清潔電力行業得到了更多的補貼,所以促使其產量激增。另外,值得注意的是征收碳稅無返還措施對農業部門產出有負面影響,而其他所有返還措施均會增加農業產出,碳稅收入返還給居民有利于農業增產。因此,政府對農業進行補貼是必要的,也是合理的。征收碳稅會降低大部分行業的產出,碳強度越高的產業,其受碳稅影響的緊縮程度越大。為守住糧食安全紅線,中國必須在征收碳稅的同時配合相應的碳稅返還措施才能保證糧食供應安全。

5 結論與建議

本研究運用中國動態遞推CGE模型,在碳達峰背景下研究了碳稅依據不同返還原則對中國社會經濟環境的影響。結果表明:征收碳稅對整體經濟的影響不大,單純征收碳稅沒有任何返還措施只能實現到2030年碳強度比2005 年降低65% 以上的NDC 目標,無法實現非化石能源占一次能源消費的比重達到25% 左右的NDC目標。在行業層面,征收碳稅會降低包括農業在內的大部分行業的產出,總體表現出碳強度越高的產業受碳稅影響的緊縮程度越大;如果征收碳稅的同時配合相應的返還措施可使農業產出增加,且返還給居民有利于農業增產。此外,本研究主要討論了碳稅設計中不同稅收返還原則對經濟的影響。具體來說,碳稅收入依據產量占比原則進行返還對GDP 的沖擊最小,負面影響不到0. 073%,并且碳稅依據該原則進行返還通過增加社會就業和居民消費進而提升了居民社會福利,但是到2030年不能實現非化石能源占一次能源消費的比重到25% 左右的NDC 目標,只能實現碳強度比2005 年降低65% 以上的NDC目標;碳稅收入依據碳強度原則進行返還時,到2030 年可以實現碳強度比2005 年降低65% 以上,非化石能源占一次能源消費的比重達到25% 左右的NDC目標,但依據該原則進行返還減緩經濟損失的作用很小;碳稅收入依據出口占比原則返還有利于擴大出口,縮小中國產品與國際產品的競爭差距,且不會增加高碳強度商品的出口,但依據該原則進行返還到2030年也只能實現碳強度比2005 年降低65% 以上的NDC 目標,無法實現非化石能源占一次能源消費的比重達到25% 左右的NDC目標。

基于以上結論提出以下兩點政策建議。

(1)碳稅政策設計過程中堅持稅負中性原則,以減少經濟損失。一方面,碳稅政策設計的初衷不是為了增加政府財政收入,而是通過征稅調節納稅人的能源消費行為,以達到減少溫室氣體排放的目的。另一方面,依據模擬結果,如果只征收碳稅而不配套返還措施會使農業產出下降。為守住糧食安全紅線,中國必須在征收碳稅的同時配合相應的碳稅返還措施才能保證農業產出增加。因此,需要堅持稅負中性原則,在開征碳稅的同時減稅降費,以減輕征收碳稅對經濟的負面沖擊。

(2)靈活采用碳稅返還措施,依據國情需要有針對性地選擇碳稅返還原則。碳稅的經濟影響對其設計架構非常敏感,特別是選擇哪種收入返還原則。本研究的結果表明依據碳強度原則進行返還到2030年能完全實現國家NDC目標,但彌補碳稅造成的經濟損失效果較差;而依據產量占比原則進行返還只能實現2030年的碳強度下降目標,但彌補碳稅造成的經濟損失效果較好。決策者需要依據國情有針對性地選擇碳稅返還原則,充分發揮碳稅在實現NDC目標中的作用。

本研究還存在諸多在未來值得繼續探討的問題。例如,模型沒有刻畫勞動-閑暇之間的權衡,也沒有刻畫碳稅引起的技術進步、創新溢出等;由于CGE建模中的完全競爭市場和生產中的規模報酬不變等標準假設,能源價格剛性和市場經濟中的國家干預都被忽略了。

(責任編輯:于杰)