經典重構:文獻學視閾下的宋代楚辭學轉型及影響

摘要:隨著劉向編輯《楚辭》成書及王逸《楚辭章句》的盛行,“楚辭”在漢宋間的篇目與概念基本被《楚辭》限定。而宋代楚辭學則發生了文本(文獻)層面的轉型,晁補之、朱熹等突破了舊本的思維限定,在更易“楚辭”篇目的同時重塑了“楚辭”概念,還積極拓展了楚辭文獻的范疇,實質上完成了一次對“楚辭”的重新構建。宋代楚辭學表現出的文本革新思想,直接促進了元明清時期楚辭學多元化面貌的形成,也在一定程度上影響到現代楚辭學的發展。

關鍵詞:宋代楚辭學;《楚辭》篇目;楚辭學轉型;文本革新;文獻學視閾

DOI: 10.13734/j.cnki.1000-5315.2024.0604

收稿日期:2023-08-19

基金項目:本文系河南省哲學社會科學規劃青年項目“宋代楚辭文獻學研究”(2022CWX037)、國家社科基金后期資助項目“朱熹楚辭文獻學考論”(22FZWB023)的階段性研究成果。

作者簡介:管仁杰,男,河南光山人,文學博士,河南大學文學院校聘副教授,E-mail: liheimiao@126.com。

漢武帝時,淮南王劉安入朝,武帝使為《離騷》傳。若以此作為楚辭研究之開端,則楚辭學至今已有二千余年的歷史。如此漫長的楚辭學史,周建忠認為可劃分為三個階段:即以章句訓釋為特征的漢唐階段,以義理探求為特征的宋元階段,以各逞新說為特征的明清階段【參見:周建忠《中國近現代楚辭學史綱》,周建忠《楚辭考論》,商務印書館2003年版,第229頁。】。此說部分地繼承了清代四庫館臣的觀點【參見:永瑢等《四庫全書總目·集部·楚辭類》小序,中華書局1965年版,第1267頁。】,也基本符合傳統以來的楚辭學史概觀,具備相當的代表性。在上述三個階段中,宋元階段——主要是兩宋時期的楚辭研究完成了從漢學到宋學的轉變,是楚辭學史上的一次重大轉折。因此義理轉向不僅成為宋代楚辭學的標志性特征,也成為后世研究宋代楚辭學的主要關注點。而實際上,宋代楚辭學的轉型不僅體現在楚辭詮釋的義理轉向上,還體現在研究本體即“楚辭”文本(文獻)的更易以及概念重構上。站在楚辭學史的角度看,此番重構的突破性與變革程度并不亞于詮釋層面的義理轉向,甚至可以說在相當程度上造就了后世楚辭學的發展面貌,并波及現當代楚辭學。本文即就此話題展開梳理與討論,以就正于方家。

一 經典的固化:從“楚辭”到《楚辭》

依據現存史料,“楚辭”一詞在漢武帝時期已經出現。《史記·酷吏列傳》載:“始長史朱買臣,會稽人也。讀《春秋》。莊助使人言買臣,買臣以楚辭與助俱幸,侍中,為太中大夫,用事。”【 司馬遷《史記》,中華書局1959年版,第3143頁。引文中“楚辭”原標點作“《楚辭》”。今按:“楚辭”當時是否成書尚存爭議,故對原標點作以上改動。后引文獻之類似改動,不再一一注出。特此說明。】此為“楚辭”一詞的今知最早出處。又《北堂書鈔》引《七略》云:“孝宣皇帝詔征被公,命誦楚辭。每一誦,與粥。”【 虞世南《北堂書鈔》,天津古籍出版社1988年版,第647頁。】朱買臣與被公講誦“楚辭”之事,《漢書·朱買臣傳》及《王褒傳》中亦有載錄【 參見:班固《漢書》,中華書局1962年版,第2791、2821頁。】。可見,西漢武宣時期“楚辭”已頗為流傳【 按:傳統觀點認為《楚辭》編纂始于劉向,即《四庫全書總目·集部·楚辭類》小序所謂“裒屈宋諸賦,定名《楚辭》,自劉向始也”。但自上世紀起,此說受到了不同程度的質疑。章太炎稱“《楚辭》傳自淮南”,并解釋道:“《楚辭》傳本非一,然淮南王安為《離騷傳》,則知定本出于淮南。”(章炳麟著、徐復注《訄書詳注·官統中》,上海古籍出版社2017年版,第549頁。)經章氏倡說后,學界也逐漸認識到并肯定了淮南王劉安(及其門客)在《楚辭》成書中的關鍵作用,已有一些學者開始傳播《楚辭》最初編纂于劉安的觀點。另外湯炳正依據古本《楚辭釋文》篇次將《楚辭》作品分為五組,認為《楚辭》成書經歷了五個不同時期和不同的編輯者,其中最初的“《楚辭》古本”為屈、宋合集,之后經劉安、劉向等逐步增輯而形成后世所見本(湯炳正《〈楚辭〉編纂者及其成書年代的探索》,《江漢學報》1963年第10期,第49-57頁。之后該文略有增修,改題為《〈 楚辭〉成書之探索》,收入湯炳正《屈賦新探》,齊魯書社1984年版,第85-109頁)。其說影響也相當大。按這類觀點,“楚辭”可能在誕生之初就已成書,或者至少在淮南王劉安時已編纂成書。考嚴助以“楚辭”得幸在武帝元朔三年(前126)左右,上距建元二年(前139)淮南王劉安入朝奉詔作《離騷傳》已十余年,下距元狩元年(前122)劉安之卒不過四年。若“楚辭”在劉安時已成書,則武宣時期嚴助、被公所講誦的“楚辭”極可能是已結集之《楚辭》(參見:熊良智《楚辭的藝術形態及其傳播研究》,商務印書館2016年版,第231-232頁)。兩相比較,上世紀以來學者們提出的新觀點雖頗有影響,但終究只是一種推測。目前的材料最多只能說明劉安(及其門客)對楚辭的流傳和研究作出了一定的貢獻,但并無切實證據表明劉安(甚至劉安之前的人)曾將這些作品編纂成《楚辭》(參見:郭建勛《先唐辭賦研究》,人民出版社2004年版,第65-66頁)。而王逸去古未遠,其說當淵源有自,在沒有新材料作證據的情況下,不宜貿然否定王逸所謂《楚辭》最初編纂于劉向的說法。本文的討論即建立在這一基礎之上。】。從字面意思看,“楚辭”即“楚地(國)之辭”。宋人黃伯思謂“《楚詞》雖肇于楚,而其目蓋始于漢世”【 黃伯思《校定〈 楚辭〉序》,黃伯思《東觀余論》,人民美術出版社2010年版,第179頁。】,很有道理。所謂“楚辭”,當非楚人自稱,如金開誠所言:“它在最初無非是漢人在全國已經統一的情況下,對歷史上某一特定地區(楚)的某種特定詩體(辭)的稱呼。”【 金開誠《屈原辭研究》,江蘇古籍出版社1992年版,第3頁。】

“楚辭”既然以“楚”為名,則最初應當僅指屈宋等楚人的作品。隨著時代的發展,楚辭創作不絕如縷,內涵也在逐漸擴充。《漢書·地理志》載:

始楚賢臣屈原被讒放流,作《離騷》諸賦以自傷悼。后有宋玉、唐勒之屬慕而述之,皆以顯名。漢興,高祖王兄子濞于吳,招致天下之娛游子弟,枚乘、鄒陽、嚴夫子之徒興于文、景之際。而淮南王安亦都壽春,招賓客著書。而吳有嚴助、朱買臣,貴顯漢朝,文辭并發,故世傳楚辭。【 班固《漢書》,第1668頁。】

這段文字被各類學術論著廣為征引,蓋因其較為清晰地梳理了屈原身后“楚辭”的發展脈絡,即:先有宋玉、唐勒等以擬仿屈原之辭作而顯名;至漢代,又在吳地與壽春分別形成了以劉濞、劉安為首的兩大騷體文人集團,其中如枚乘、鄒陽、嚴忌、嚴助、朱買臣等,亦皆以辭賦名顯一時,故而世傳“楚辭”。可以看出,漢代初年“楚辭”得以蓬勃發展,一方面是由于屈宋作品本身的藝術感染力,另一方面也與當時貴族階層的倡導有很大關系。而眾多擬仿作品的產生,使得“楚辭”的邊界變得比較模糊,引文中所說的“楚辭”,應當已經囊括了漢人“并發”之“文辭”在內。

漢成帝河平三年(前26),劉向奉詔領校中秘書【 班固《漢書》,第310頁。】。在此期間,劉向匯集屈原作品及后世相關辭賦編成《楚辭》一書,即四庫館臣所謂“裒屈宋諸賦,定名《楚辭》,自劉向始也”【 永瑢等《四庫全書總目》,第1267頁。】。劉向所編《楚辭》共16卷,具體包括:《離騷》、《九歌》、《天問》、《九章》、《遠游》、《卜居》、《漁父》、《九辯》、《招魂》、《大招》、《惜誓》、《招隱士》、《七諫》、《哀時命》、《九懷》、《九嘆》等34篇作品【 按:一般認為,今傳王逸《楚辭章句》十七卷即由劉向本增附《九思》而成,故以上篇目乃據王逸本推擬得出。】。自劉向編定,至王逸《楚辭章句》附增《九思》一篇【 按:一般認為,《楚辭章句》中《九思》一篇乃王逸因撰《章句》而附己作,此亦古人撰著之通例。而世傳《章句》本《九思》篇亦有小序及注文,洪興祖《楚辭補注》謂“逸不應自為注解,恐其子延壽之徒為之爾”(洪興祖《楚辭補注》,白化文等點校,中華書局1983年版,第314頁),今人黃靈庚認為《九思》小序及注文蓋出于六朝間好事者(參見:黃靈庚《〈九思〉序文及注作于六朝考》,《古籍整理研究學刊》2002年第2期,第54-55頁),而亦有學者不認同黃說(參見:岑貞霈、力之《〈 九思〉序/注非作于“六朝”辨——〈楚辭章句〉序/注研究之一》,《廣西師范大學學報(哲學社會科學版)》2019年第6期,第100-107頁)。】,《楚辭》收錄的篇目基本固定下來。隨著《楚辭章句》的廣泛傳播以及其他楚辭作品的逐漸亡佚,人們意識中的“楚辭”即主要指向《楚辭》中載錄的作品,“楚辭”與《楚辭》逐漸同化。關于這一點,漢唐間的楚辭著述大多亡佚,無法直接給出證明,但也可以從相關材料中找到一些佐證。

(1)郭璞注楚辭,見于《晉書》本傳,書已不傳,而今人頗有輯錄。其中胡小石所輯最早亦最多,共240余則【 胡小石《〈 楚辭〉郭注義征》,周勛初編《胡小石文史論叢》,南京大學出版社2016年第2版,第73-110頁。】,然大多為郭注他書中與楚辭用詞相同者,不足以說明問題。饒宗頤《晉郭璞〈 楚辭〉遺說摭佚》輯錄“郭注各書引及《楚辭》者”26則【 饒宗頤《楚辭書錄·外編·〈楚辭〉拾補》,《饒宗頤二十世紀學術文集》第11卷,中國人民大學出版社2009年版,第214-217頁。】,涉及《離騷》、《九歌》、《天問》、《九章》、《遠游》、《招魂》等篇目,郭璞引用時或直言篇名,或統稱“楚辭”【 按:或統稱《離騷》。蓋以“離騷”兼指“楚辭”亦古人之習慣,如劉勰《文心雕龍·辨騷》之類。】。翁世華又以饒宗頤所輯條目多為郭注引楚辭,而非郭注楚辭,故再事搜考,得郭注楚辭8則,其中7則為《離騷》注,1則為《九嘆》注,翁氏因謂:“知景純注楚辭起自屈原之《離騷》,下逮劉向之《九嘆》。”【 翁世華《郭璞楚辭注佚文拾補》,翁世華《楚辭論集》,文史哲出版社1988年版,第155-175頁。】其實,不論是郭注引楚辭,還是郭注楚辭,都能夠反映郭璞所見、所用楚辭之篇目。而從前賢輯錄的條目來看,郭璞所見、所用之楚辭篇目,基本與王逸(劉向)本《楚辭》相合。

(2)劉勰《文心雕龍·辨騷》一篇專論“楚辭”,其間自《騷經》、《九章》、《九歌》、《九辯》、《遠游》、《天問》、《招魂》、《大招》、《卜居》、《漁父》至“自《九懷》以下”云云【 劉勰著、范文瀾注《文心雕龍注》,人民文學出版社1958年版,第45-47頁。】,依次進行評述,除篇次不同外【 按:劉勰所列篇次不同于通行本《楚辭章句》,而更近于洪興祖《楚辭補注》所引古本《楚辭釋文》。湯炳正認為,劉勰所據本的篇次實際同于古本《楚辭釋文》,只是劉勰為了照顧所論內容略作調整而已。參見:湯炳正《〈 楚辭〉編纂者及其成書年代的探索》,《江漢學報》1963年第10期,第50-51頁;湯炳正《〈 楚辭〉成書之探索》,湯炳正《屈賦新探》,齊魯書社1984年版,第89-91頁。】,所列篇目皆不出王逸(劉向)本《楚辭》之范圍。

(3)《昭明文選》于“騷”類專收楚辭作品,所選有《離騷經》、《九歌》(選《東皇太一》、《云中君》、《湘君》、《湘夫人》、《少司命》、《山鬼》六篇)、《九章》(選《涉江》一篇)、《卜居》、《漁父》、《九辯》(九段選五)、《招魂》、《招隱士》等,不僅篇目皆出自王逸(劉向)本《楚辭》,篇次亦與之相同。又,宋玉作品,《文選》除“騷”類選入《九辯》一篇外,“賦類”另選入《風賦》、《高唐賦》、《神女賦》、《登徒子好色賦》四篇,“對問”類還選入《對楚王問》一篇,足見王逸(劉向)本《楚辭》篇目別為一類,與其他辭賦作品有所不同的觀念已深入人心。

(4)顧野王《玉篇》作為六朝間一部重要的字書,征引宏富,保存了很多古書的舊貌。據翁世華統計,今存原本《玉篇》援引楚辭為說者,凡129條【 翁世華《原本玉篇引騷紀要》,翁世華《楚辭論集》,第178-180頁。】。自屈原《離騷》至劉向《九嘆》,除少數篇目外,幾乎都有引用;而且所引不僅有正文,亦有王逸注。據此,翁氏認為顧野王所見《楚辭》乃劉向初集、王逸作章句而尚未附增《九思》之舊本【 翁世華《原本玉篇引騷紀要》,翁世華《楚辭論集》,第182頁。】。

(5)上世紀從敦煌文獻中發現的《楚辭音》殘卷(P.2494),是現存最早的楚辭音注作品。一般認為,此卷乃唐前寫本,即《隋書·經籍志》所載“釋道騫《楚辭音》”者【 關于該殘卷的研究成果頗多,如王重民《巴黎敦煌殘卷敘錄·楚辭音》(《敦煌學文獻》第10卷,蘭州古籍書店1990年版,第595-606頁;又見于王重民《敦煌古籍敘錄》,中華書局2010年版,第275-283頁)、聞一多《敦煌舊鈔本楚辭音殘卷跋》(聞一多《古典新義》,商務印書館2011年版,第419-425頁)、姜亮夫《智鶱〈 楚辭音〉跋》(《中國社會科學》1980年第1期,第163-172頁)等,皆可參看。】。該殘卷今存八十四行,始《離騷》“駟玉虬以乘鹥兮”之“乘”字,終《離騷》“雜瑤象以為車”之“瑤”字。其體例為隨文摘字作注,不僅注釋楚辭正文,還兼注王逸注文。據統計,所注字一共283字,其中有93字為王逸注之文字,充分說明其所用底本乃王逸《楚辭章句》【 按:各家統計數字略有出入,此據張金泉、許建平《敦煌音義匯考·〈 楚辭音〉題解》,杭州大學出版社1996年版,第382頁。】。

(6)《隋書·經籍志》“楚辭”類小序稱:“后漢校書郎王逸,集屈原已下,迄于劉向,逸又自為一篇,并敘而注之,今行于世。”【 魏徵等《隋書》,中華書局1973年版,第1056頁。】可知《楚辭章句》即當時最通行之楚辭傳本。

(7)洪興祖《楚辭補注·楚辭目錄》所引古本《楚辭釋文》【 洪興祖《楚辭補注·楚辭目錄》,第1-3頁。】,篇次雖與通行本《楚辭章句》有所不同,但篇目完全一致,可見《楚辭釋文》一系之傳本亦出自王逸本。

以上例證,足以說明東漢以后王逸(劉向)本《楚辭》對“楚辭”邊界的固定。雖然后世仍不免會用“楚辭”一詞泛指騷體類文學作品,但是具體談及作為前代經典的楚辭作品或文本內容時,幾乎都會以王逸(劉向)本《楚辭》所收篇目作為依據【 按:宋人黃伯思《校定〈 楚辭〉序》云:“按此書舊十有六篇,并王逸《九思》為十七。而某所見舊本,乃有揚雄《反騷》一篇,在《九嘆》之后。”(黃伯思《東觀余論》,第180頁。)可見唐宋間或存在一種附增揚雄《反離騷》的《楚辭》傳本。然此本前人罕有提及,黃伯思所謂“乃有揚雄《反騷》一篇”也明顯是將其作為一種有別于通行王逸本的“特例”進行介紹,故與上述結論并不沖突。】。在《楚辭》之外的“楚辭”類作品,并不具備《楚辭》作品的地位。黃伯思謂“自漢以還,去古未遠,猶有先賢風概。而近世文士但賦其體,韻其語,言雜燕粵,事兼夷夏,而亦謂之‘楚詞,失其指矣”【 黃伯思《校定〈 楚辭〉序》,黃伯思《東觀余論》,第179-180頁。】,正反映了此種觀念。可以說,從《楚辭》編定成書到《楚辭章句》的盛行,通常所謂楚辭,基本被限定在《楚辭》一書的范圍內。

《楚辭》自成書之后廣泛流傳,并成為澤被后世的文學經典。而所謂“經典”一般都有對應的具體作品,不可能是泛化的、模糊的。從這個意義上說,劉向編選《楚辭》,是楚辭奠定其經典地位的前提與基礎。與此同時,隨著王逸(劉向)本《楚辭》的廣泛傳播和巨大影響,其他楚辭作品也失去了升級成為“經典”的機會,逐漸被邊緣化乃至消亡。《楚辭》一書成為經典的過程,實際也是楚辭被捆綁而逐步走向固化和封閉的過程。

二 宋代“楚辭”篇目更易與概念重塑

通行于世的王逸本《楚辭》共收錄先秦至漢代作品35篇,劉勰《辨騷》評曰:“自《九懷》以下,遽躡其跡,而屈宋逸步,莫之能追。”【 劉勰著、范文瀾注《文心雕龍注》,第47頁。】可見,即便已被奉為經典的《楚辭》作品,也有高低之分。而另一方面,后世也有為其他未能入選《楚辭》的作品而鳴不平者,如唐代皮日休謂:“揚雄之文,丘、軻乎?而有《廣騷》也;梁竦之詞,班、馬乎?而有《悼騷》也。又不知王逸奚罪其文,不以二家之述,為《離騷》之兩派也?”【 皮日休《九諷系述(并序)》,皮日休《皮子文藪》,蕭滌非、鄭慶篤整理,上海古籍出版社1981年版,第11頁。】盡管存在這類質疑,但由于思維觀念的慣性,王逸本《楚辭》依然在相當長的時間內“定義”著楚辭。

北宋末期,晁補之首先試探性地對已經長時間固化的《楚辭》篇目進行了調整。晁補之有《重編楚辭》共16卷【 按:晁氏《離騷新序》自稱“《楚辭》十六卷”,而晁公武《郡齋讀書志》著錄作“《重編楚辭》十六卷”,為避免指稱混亂,本文依晁公武之說,將其稱為《重編楚辭》。】,該書是以王逸本為基礎重新編次而形成的新本《楚辭》。晁公武《郡齋讀書志》著錄曰:

《重編楚辭》十六卷

右族父吏部公重編。獨《離騷經》仍故,為首篇。其后以《遠游》、《九章》、《九歌》、《天問》、《卜居》、《漁父》、《大招》、《九辯》、《招魂》、《惜誓》、《七諫》、《哀時命》、《招隱士》、《九懷》、《九嘆》為次,而去《九思》一篇。【 晁公武撰、孫猛校證《郡齋讀書志校證》,上海古籍出版社1990年版,第807頁。】

據此,晁氏《重編楚辭》刪去了通行本中王逸《九思》一篇,恢復了劉向所編《楚辭》的篇目。該書今雖失傳,而其序文仍在。晁氏在自序中對于刪除王逸《九思》的原因進行了解釋,稱:

王逸,東漢人,最愛《楚辭》,然《九思》視(劉)向以前所作相闊矣。又十七卷非舊錄,特相傳久,不敢廢,故遷以附《續楚辭》上十卷之終。【 晁補之《離騷新序中》,曾棗莊、劉琳主編《全宋文》第126冊,上海辭書出版社、安徽教育出版社2006年版,第118頁。】

考慮到《九思》一篇相傳已久,晁補之雖將其從《重編楚辭》中剔除,但依然收錄于其所編《續楚辭》第十卷之末,以示謹慎。晁氏的調整雖然微小,甚至可以說只不過是恢復劉向所編《楚辭》的篇目而已,卻從行動上向固化已久的“楚辭”經典文本發起了挑戰。此舉無疑是一次積極的嘗試,對后人具有很大的啟發意義。

至南宋,朱熹以儒學宗師的身份研治楚辭,撰就《楚辭集注》、《楚辭辯證》、《楚辭后語》三書,在楚辭學史上留下了濃墨重彩的一筆。朱熹對于通行已久的王逸本《楚辭》篇目同樣有所不滿,因而在編撰《楚辭集注》時正式提出:

《七諫》《九懷》《九嘆》《九思》雖為騷體,然其詞氣平緩,意不深切,如無所疾痛而強為呻吟者。就其中《諫》《嘆》猶或粗有可觀,兩王則卑已甚矣。故幸附書尾,而人莫之讀,今亦不復以累篇帙也。【 朱熹《楚辭辯證》,《宋端平本楚辭集注》第2冊,國家圖書館出版社2017年版,第125-126頁。】

朱熹刪減者除王逸《九思》一篇外,還包括東方朔《七諫》、王褒《九懷》和劉向《九嘆》三篇,而此三篇皆為劉向所編《楚辭》原本之固有篇目。除批評舊本《楚辭》所收篇目不精外,朱熹還認為舊本中遺漏了一些本來值得入選的楚辭篇目,因謂:

賈傅之詞,于西京為最高,且《惜誓》已著于篇,而二賦(引者按:指《吊屈原》《服賦》)尤精,乃不見取,亦不可曉,故今并錄以附焉。【 朱熹《楚辭辯證》,《宋端平本楚辭集注》第2冊,第126頁。】

前引皮日休也就《楚辭》的遴選提出過類似質疑,但皮氏只是限于言辭上表達不滿而已,朱熹則用實際行動將自己認可的篇目增補到《楚辭集注》之中。如此,朱熹所撰《楚辭集注》實際包含:《離騷》、《九歌》、《天問》、《九章》、《遠游》、《卜居》、《漁父》、《九辯》、《招魂》、《大招》、《惜誓》、《吊屈原》、《服賦》、《哀時命》、《招隱士》等33篇作品【 按:朱熹《楚辭辯證·目錄》第三條云:“若揚雄則尤刻意于楚學者,然其《反騷》,實乃屈子之罪人也。洪氏譏之,當矣。舊錄既不之取,今亦不欲特收,姑別定為一篇,使居八卷之外,而并著洪說于其后。”(《宋端平本楚辭集注》第2冊,第126頁。)據此,朱熹《楚辭集注》還附錄有揚雄《反離騷》一文。因該文與朱熹《楚辭后語》第十六篇《反離騷》重見,今傳端平本《楚辭集注》已將附錄之《反離騷》刪去。】。

朱熹更易舊本《楚辭》篇目的舉動無疑是受到了晁補之的啟發,雖然其在時間上晚于晁補之,但是改編的幅度更大,所體現出的變革態度亦更加鮮明。晁補之當初刪減王逸《九思》一篇,更多的只是想恢復劉向原編面貌,所謂“因向之舊錄云”【 晁補之《離騷新序中》,曾棗莊、劉琳主編《全宋文》第126冊,第117頁。】。朱熹則將東方朔《七諫》、王褒《九懷》、劉向《九嘆》等三篇劉向原編本的固有篇目也一并刪減,并且還依照自己的標準增補了賈誼的二篇作品進入《楚辭集注》。可見,朱熹不僅不認可通行之王逸舊本,連同劉向原編的權威性也一并予以否定。舊本《楚辭》本質上只是時代較早的一種楚辭選本,其被奉為經典主要歸因于屈宋等人的作品,其余一些作品正如劉勰所言,水準并不是很高,實際達不到“經典”的標準,僅僅因為劉向當初的選錄,“故幸附書尾,而人莫之讀”(見前引朱熹語)。這就導致《楚辭》一書呈現出“虎頭蛇尾”的面貌,與其整體作為經典的形象不太相稱。結合這一背景來看,朱熹對舊本《楚辭》篇目的刪減與增補,其實是在做兩方面的工作:一是去除粗劣,一是增補精華。很明顯,朱熹意欲通過此種方式將原本存在缺陷的《楚辭》,改良成一部品質過硬、經得起評鑒的新《楚辭》。這種改良破舊而且立新,實質是一次重構“經典”的行為。在重構過程中,朱熹不僅擯棄了舊本《楚辭》的固有篇目,還將舊本之外的楚辭作品重新拉回人們的視野,一舉突破了長久以來由舊本《楚辭》所劃定的“經典”范圍,無形中消解了舊本《楚辭》的權威性和唯一性。這對于長久以來被《楚辭》所固化的“楚辭”篇目而言無疑是一次解放。

與更易舊本篇目同步進行的,還有朱熹等對“楚辭”概念的重塑。依據“楚辭”詞義可知,“楚辭”在誕生之初指的是一種地域文學形式(作品)。它實際包含兩方面屬性:一是“楚”所代表的地域屬性,二是“辭”所代表的體裁屬性。如前所述,漢初楚辭盛行,形成了以吳王劉濞和淮南王劉安為首的兩大楚辭文學創作群體,雖然這兩大群體的所在地吳與壽春,皆為楚國故地,但參與創作者卻并非都是楚人。由此可見,“楚辭”的地域屬性在漢初的流傳中已顯露出消解的趨勢。在此之后,劉向編纂《楚辭》則更以實際行動為這一趨勢推波助瀾。劉向編纂《楚辭》一書,在學術史上具備兩方面的意義。一為“破”:入選《楚辭》的賈誼、東方朔、王褒等作者,皆非楚人,除賈誼外,其他人似乎也未曾在楚地長期生活過,但他們的作品卻被視作“楚辭”而入選。至此,“楚辭”的地域屬性已徹底被突破。一為“立”:早期的“楚辭”作為一種稱謂,所指比較寬泛,《楚辭》的編纂首次為“楚辭”劃定了具體的篇目范圍。而劉向也通過編纂《楚辭》一書,從事實上樹立了有別于最初涵義的“楚辭”新概念。此概念的內涵如何,劉向并未作出說明。直至王逸編撰《楚辭章句》,才試圖對這一新概念作出界定。《楚辭章句·九辯》小序云:

屈原懷忠貞之性……而作《九歌》、《九章》之頌,以諷諫懷王。明己所言,與天地合度,可履而行也。宋玉者,屈原弟子也。閔惜其師忠而放逐,故作《九辯》以述其志。至于漢興,劉向、王褒之徒,咸悲其文,依而作詞,故號為“楚詞”。【 洪興祖《楚辭補注》,第182頁。按:標點略有改動。】

在王逸看來,宋玉、劉向、王褒等人憫惜屈原,悲其文辭,“依而作詞”,“以述其志”,故號為“楚辭”。這就是說,除了屈原作品是天然的“楚辭”外,王逸(劉向)本《楚辭》所構建的“楚辭”概念可總結為:內容上悲憫屈原、“以述其志”;形式上“依而作詞”——為騷體【 按:力之前已指出,《楚辭》中的非屈原作品均為“代屈原設言”之作。參見:力之《從〈 楚辭〉成書之體例看其各非屈原作品之旨》,《四川大學學報(哲學社會科學版)》2000年第2期,第63-68頁。】。按照這一標準,“楚辭”成為一種內容有特定限制(或者為屈作,或者悲憫屈原、祖述其志)的文學體裁。

為了提升整體的經典性,朱熹所撰《楚辭集注》相對王逸本刪減了《七諫》、《九懷》、《九嘆》、《九思》等四篇作品,增補了賈誼《吊屈原》、《服賦》二文。對照王逸舊本樹立的“楚辭”概念,賈誼二文在形式上皆為騷體,但在內容上只有《吊屈原》符合悲憫屈原、祖述其志的標準,《服賦》則不具備這一特征。因此,朱熹新編本《楚辭》不僅對舊本篇目有所更易,還從事實上突破了王逸構建的“楚辭”概念。有破自然亦須有立。朱熹評價舊本中《七諫》、《九懷》、《九嘆》、《九思》四文“雖為騷體,然其詞氣平緩,意不深切,如無所疾痛而強為呻吟者”(見前引),即雖然形式上是“騷體”,但寫作水準和思想深度不夠,故而予以刪減;同時,他又稱贊賈誼《吊屈原》、《服賦》“二賦尤精,乃不見取”(見前引),因增補入《楚辭集注》。可見在朱熹心目中,“楚辭”除了形式上為騷體外,內容上還需符合“深切”或者“精”的條件。總結來說,朱熹所謂“楚辭”大概即指意旨精深的騷體作品。朱熹重塑的新概念延續了舊有概念對于騷體的體裁界定,但將內容方面的限定條件由原來的“悲憫屈原、祖述其志”改換為“意旨精深”。比較而言,前一種標準更為客觀,也更容易把握;后一種標準則顯得過于主觀,畢竟不同的人對于同一作品思想內涵的理解不可能完全相同,何為深切,何為淺薄,實難一概而論。正因如此,朱熹通過更易篇目而重塑的“楚辭”概念,指向并不明確,邊界也比較模糊,潛藏著一種不穩定的發展動向,逐步開啟了以個人主觀標準定義“楚辭”的新時代。

有宋一代,不僅“楚辭”文本(篇目)與概念都被重新構建,楚辭學研究的本體亦得以開拓。這主要體現在宋人對“楚辭”類作品的關注與搜集上。《楚辭》成書之后,“楚辭”類作品的創作并未停歇,但因《楚辭》篇目固化,除王逸《九思》這種特殊情況外,其他“楚辭”作品難以再進入《楚辭》之中,所以這些新出的“楚辭”作品往往散見各處,未曾歸為一類。考《隋書·經籍志》、《舊唐書·經籍志》、《新唐書·藝文志》三部史志之“楚辭類”,除《楚辭》相關注本外,所載錄的“楚辭”作品只有楊穆《楚辭九悼》一卷。早期“楚辭”作品逐漸消亡,后出“楚辭”作品又大多散落無歸,這一趨勢帶來的結果是可供探討的“楚辭”作品僅有《楚辭》一書,“楚辭”之學逐漸成為《楚辭》之學。在這一背景之下,同樣是北宋的晁補之最早開始搜羅整理《楚辭》之外的“楚辭”作品。晁氏除纂有前述《重編楚辭》十六卷外,還編纂有《續楚辭》及《變離騷》各二十卷,惜今已不傳。晁公武《郡齋讀書志》著錄《續楚辭》曰:

擇后世文賦與《楚辭》類者編之。自宋玉以下至本朝王令,凡二十六人,計六十篇。各為小序,以冠其首。【 晁公武撰、孫猛校證《郡齋讀書志校證》,第808頁。】

又著錄《變離騷》曰:

公既集《續楚辭》,又擇其余文賦大意祖述《離騷》,或一言似之者為一編。其意謂原之作曰《離騷》,余皆曰《楚辭》。今《楚辭》又變,而乃始曰《變離騷》者,欲后世知其出于原也,猶服盡而系其姓于祖云。所錄自楚荀卿至本朝王令,凡三十八人,通九十六首。【 晁公武撰、孫猛校證《郡齋讀書志校證》,第809頁。】

據此,晁補之《續楚辭》、《變離騷》二書共收錄先秦至宋代的“楚辭”類作品156篇,數量相當可觀。誠如朱熹所言,“凡詞之如騷者已略備矣”【 朱熹《楚辭辯證》,《宋端平本楚辭集注》第2冊,第209頁。】。

在此之后,朱熹也效仿晁補之編成《楚辭后語》一書,“以晁氏所集錄《續》《變》二書刊補定著,凡五十二篇”【 朱熹《楚辭后語目錄序》,《宋端平本楚辭集注》第3冊,第6-7頁。】。相較于晁補之的廣泛搜羅,朱熹則樹立了比較嚴格的編選標準,“考于辭也宜益精,而擇于義也當益嚴”【 朱熹《楚辭后語目錄序》,《宋端平本楚辭集注》第3冊,第7頁.】,故而《楚辭后語》的篇目比晁氏二書大大減少,更像是歷代楚辭作品“精選集”。

盡管晁、朱二人編選“楚辭”的標準寬嚴有別,但都對長久以來固化的“楚辭”觀念形成了沖擊,為解綁“楚辭”作出了貢獻。尤其是晁補之所纂《續楚辭》、《變離騷》二書,是舊本《楚辭》成書以來,首次有人對分散各處的楚辭作品進行的匯總整理,具有十分重要的學術史意義。漢宋間的楚辭學史,在某種程度上已成為“《楚辭》學”史,而晁氏搜集到的這些“楚辭”作品,徹底跳出了由舊本《楚辭》所劃定的圈子,向世人展示出一個開放的、寬泛的“楚辭”作品集。通過梳理這些作品,能夠清晰地揭示歷代楚辭創作的盛衰起伏,反映出比“《楚辭》學”更為全面的“楚辭學”發展面貌。

三 文本革新效應下元明清楚辭學多元面貌的形成

宋末以來,程朱之學成為官學,朱熹本人的地位不斷提升,相關著述也被大量刊行,《四書章句集注》等經典注本更成為官方指定的科考教材。《楚辭集注》一書雖非經學著作,但亦流傳頗廣。檢相關書目,元明清時期所刊刻的《楚辭集注》版本共有51種,而與之相對應的,王逸《楚辭章句》的刊本為18種,洪興祖《楚辭補注》的刊本為10種【 按:三書在元明清時期的版本數目主要依據姜亮夫《楚辭書目五種》(上海古籍出版社1993年版),崔富章《楚辭書目五種續編》(上海古籍出版社1993年版)、《楚辭書錄解題》(高等教育出版社2010年版),以及《中國古籍總目》(中華書局、上海古籍出版社2012年版)等書目中載錄的現存與亡佚版本統計得出。需要指出的是,相關書目或成書較早,不乏疏誤;或成于眾手,失于核驗;甚至有各書所載互相矛盾者。故上述統計數字不能保證十分精準,但總體來說誤差不會太大,作為一種參考,不會影響本文得出的結論。】。據此,朱熹《楚辭集注》在元明清三代的刊刻次數幾乎是王逸《楚辭章句》與洪興祖《楚辭補注》二書刊刻次數的兩倍。單從傳播廣度上看,可以說宋代以后朱熹《楚辭集注》已經成功取代了舊本《楚辭》的地位,成為最主流的“楚辭”文本。

隨著《楚辭集注》在后世的盛行,朱熹破舊立新、重構“經典”的觀念與行為,也憑借該書的傳播得到了廣泛的普及和認可。元明清時期,學者尊奉朱熹的同時,亦紛紛起而效之,因而新編《楚辭》文本迭出。依據相關書目著錄,元明清時期的各類楚辭學著作多達百余部,其中《離騷》單注本30部,《九歌》單注本3部,《天問》單注本7部,楚辭作品集6部,其余全部為新撰之楚辭注本【按:其中包含少量評點(選)本。又,上下文相關數字皆據姜亮夫《楚辭書目五種》,崔富章《楚辭書目五種續編》、《楚辭書錄解題》三書統計得出,未必十分精準,可作為一種參考。】。為了對這些新編《楚辭》文本的面貌有更加具體的認識,下面以王逸舊本篇目作為參照標準,將元明清(基本為明清)時期新撰楚辭注本中有篇目可考者(64部)略作歸納探討。

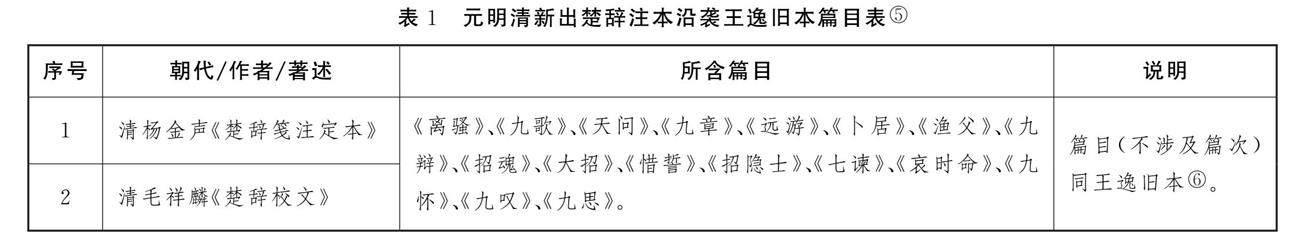

第一類,沿襲王逸舊本篇目者,詳情參見表1。縱觀元明清三代,沿用王逸舊本篇目的楚辭新注本僅有2部,與同時期產生的楚辭注本總量相較,所占比例可謂極低,充分顯示出宋以后舊本《楚辭》影響力的急劇下降。

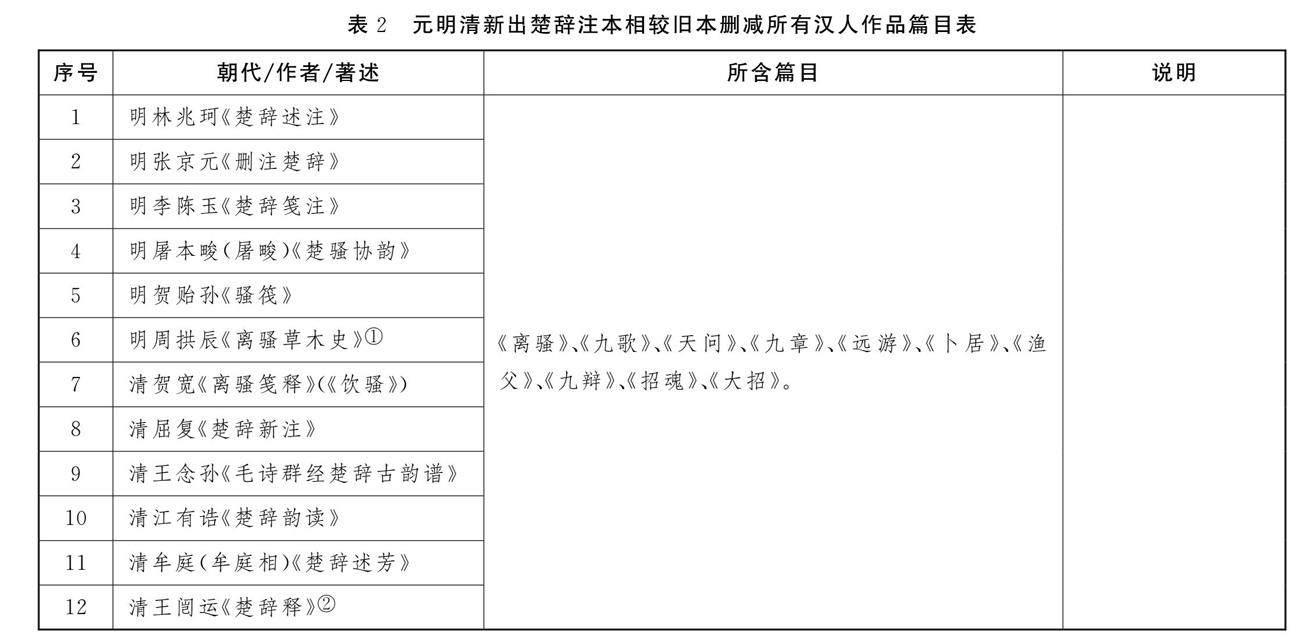

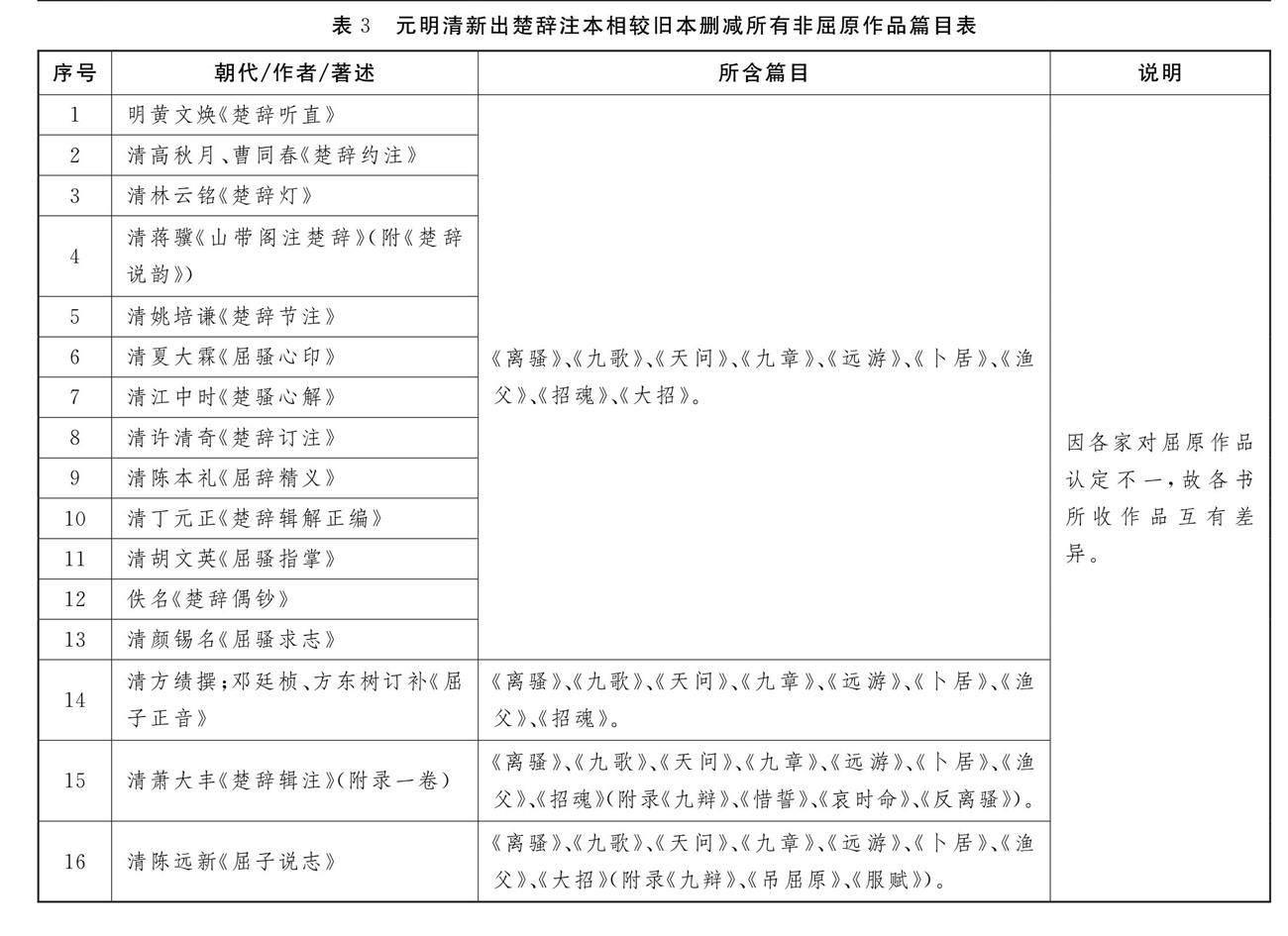

第二類,相較王逸舊本篇目有所刪減者,詳情參見表2-表4。此類著作共有43部,依據各家所刪減篇目的性質又可將其分為三種情況。第一小類,相較舊本刪減所有漢人作品者,共有12部著作。第二小類,相較舊本刪減所有非屈原作品者,共有28部著作。因各家所認定的屈原作品數量不同,所以此28種著作各自包含的篇目并不完全一致,而差異則主要集中于作者存在爭議的《招魂》、《大招》二篇。第三小類,相較舊本刪減所有非屈原作品以及部分屈原作品者,共有3部著作。這類著作可看作是屈原作品的精選集,因為各家偏好不同,故而3部著作所選篇目亦不同。

第三類,相較王逸舊本篇目既刪又增者,詳情參見表5-表6。此類著作共有16部,具體可分為兩種情況。第一小類,篇目與朱熹《楚辭集注》相同者,即相較王逸舊本刪減《七諫》、《九懷》、《九嘆》、《九思》四篇,增加《吊屈原》、《服賦》二篇,相關著作有7部。第二小類,篇目與《楚辭集注》不同者,共有9部著作。此9部著作相較舊本刪減篇目最少者為四篇,最多為九篇;增補篇目最少者為二篇,最多為十四篇。而需要說明的是,所刪篇目無一例外都包含《七諫》、《九懷》、《九嘆》、《九思》四篇,即《楚辭集注》所刪篇目;而所增篇目則以《吊屈原》、《服賦》最為常見,亦《楚辭集注》之新增篇目。其中增補篇目最多的《文體明辨·楚辭》一書,所增十四篇作品雖非《集注》新增篇目,但全部出自朱熹《楚辭后語》。由此可見,此9部著作之篇目雖然與《楚辭集注》有所不同,但都很大程度上受到了《楚辭集注》的影響。

第四類,相較王逸舊本只增不刪者,詳情參見表7。這類著作共有3部,所增補的篇目主要為《吊屈原》、《服賦》、《反離騷》三篇,皆為《楚辭集注》新增附之篇目。如此操作,既維護了王逸舊本的面貌,又兼容了朱熹新增的篇目,試圖彌合王、朱二家的用意十分明顯。

通過以上歸納分析可以看出,舊本《楚辭》在宋代以后不僅刊刻頻次遠遠落后于朱熹的新本《楚辭》,影響力亦大大減弱,新出楚辭注本中絕少有沿用其篇目者。與之相對,朱熹所撰《楚辭集注》不僅流傳廣泛,其增刪舊本重構新本的行為,更是對元明清新出楚辭注本產生了巨大的影響。值得注意的是,這種影響不僅僅或者說并非表現在后世對《集注》篇目的襲用上,而更多的是表現在后世對朱熹突破舊本限定重構新本這一精神的繼承上。實際上,朱熹《楚辭集注》雖然在宋以后流傳甚廣,但是新出楚辭注本中沿用其篇目者并不多,具體說來,僅有上文表5所列7部而已。即便將表6那些篇目雖不完全相同但明顯受到《集注》影響的9部注本算上,一共也不過16部。在元明清新出楚辭注本中占比尚不足四分之一,并非主流。真正在元明清新出楚辭注本中占據主流(近七成)的是前述第二類“相較王逸舊本篇目有所刪減者”,即表2-4所列43部注本。這類注本的編撰者大多同朱熹一樣,對舊本《楚辭》篇目有所不滿,而原因則多種多樣。如張京元評王逸本曰:

屈平、宋玉、景差之徒,皆楚大夫也,故《離騷》等篇稱“楚辭”焉。王逸注《楚辭》十七卷,并劉安、賈誼、嚴忌、東方朔、王褒諸人之作,具載集中。彼漢人自為漢語,冒楚于漢,其義何居?……漢諸君子沿波襲流,情不肖貌,效顰增丑,代哭不悲,總屬葛藤,自當削去。匪云陋漢,亦自張楚云耳。【 張京元《刪注楚辭引首》,《刪注楚辭》,國家圖書館出版社2014年版,第1頁。】

這是以名實相符的標準進行評判,要求“楚辭”必須符合“楚”的特性。與之類似的,方承章亦認為:“以似楚者而反足為楚咻,則無論朱氏(引者注:指朱熹)為雜,即王氏(引者注:指王逸)闌入之禁亦已寬矣。維楚有辭,歸之楚人可也。”【 方承章《楚辭述注序》,林兆珂《楚辭述注》,吳平、回達強主編《楚辭文獻集成》第6冊,廣陵書社2008年版,第3688-3689頁。】在他們看來,為了維持“楚”的特性,舊本《楚辭》中的漢代作品可盡數刪去,所謂“非敢有所去取,不以禰溷宗也”【 林兆珂《楚辭述注·凡例·錄篇》,吳平、回達強主編《楚辭文獻集成》第6冊,第3704頁。】。此外,不少學者認為只有屈騷能上繼《詩經》,如蔣之翹云:“竊論孔公刪后《詩》亡,能變《詩》而足以存《詩》者,惟是(引者注:指《騷》)。”【 蔣之翹《楚辭序》,蔣之翹《七十二家評楚辭(七十二家批評楚辭集注)》卷首,吳平、回達強主編《楚辭文獻集成》第22冊,第15894頁。】陸時雍亦稱自己將所收屈作“概題以‘楚辭者”,“備楚風也”【 陸時雍《楚辭疏·楚辭條例》,第1-2頁。按:陸時雍《楚辭疏》見前文表7,然如前文注釋所揭,此書主體為陸時雍認定的屈原作品,歸入表3亦可,故此處加以引述。】。那么對比之下,舊本《楚辭》之中的非屈之作就不免有“濫竽充數”之嫌。胡文英曾評價道:

今觀諸作,謂抒其感憤則得矣,至和平懇惻、有關于性情政治之得失,終莫能與屈賦并也。【 胡文英《屈騷指掌·凡例》,吳平、回達強主編《楚辭文獻集成》第15冊,第10605頁。】

而林云銘、蔣驥的言辭則更為激烈:

余止知注屈,不知屈之外尚有人能續,尚有人敢續者。況變風變雅,實起于創,即有學步邯鄲,斷無后來居上。今一概從刪。【 林云銘《楚辭燈·凡例》,吳平、回達強主編《楚辭文獻集成》第11冊,第7358頁。】

原賦二十五篇,情文相生,古今無偶。《九辯》以下,徒成效顰;晁《錄》所載,彌為添足。今例不敢以唐突也。【 蔣驥《山帶閣注楚辭·楚辭余論》,上海古籍出版社1984年版,第180頁。】

尤其值得一提的是,作為上個時代“楚辭”文本革新代表的《楚辭集注》,在新興的“楚辭”觀念下,也被視為過時的“原本”而遭到批判:

《楚辭》原本,皆有《續離騷》諸作,綴附末卷。大約無屈子之志,而襲其文,猶不哀而哭,不病而吟。詞雖工,非其質矣。【 林云銘《楚辭燈·凡例》,吳平、回達強主編《楚辭文獻集成》第11冊,第7357-7358頁。】

對于這些被刪汰的篇目,諸家大多認為其情志、文辭等難以追摹屈辭,徒有其形而未得其神。諸如此類的說辭,與朱熹評價《七諫》、《九懷》、《九嘆》、《九思》四篇“雖為騷體,然其詞氣平緩,意不深切,如無所疾痛而強為呻吟者”并無本質上的區別,唯批判對象與程度不同而已。應該說,各家對于舊本篇目的刪減行為,或多或少都受到朱熹增刪觀念的啟迪,他們勇于突破舊本篇目限定、重構新本的精神實際都導源于朱熹。隨著《楚辭》“定本”觀念被打破,各家按照各自的理解來劃定“楚辭”篇目,互相之間頗有差異。例如,代表最主流情況的前述第二類楚辭注本,參照表2-表4的劃分,此43部注本的篇目竟然可以細分為11種不同類型,可謂“各樹一幟”。

上述情況說明在經歷了篇目更易與概念重塑的整體轉型后,楚辭學的發展已進入到一個新時代。從文獻學視角來看,這一時代的“楚辭”文本呈現出兩個重要特征。

其一,“權威”的消亡。一方面,王逸舊本的權威性已不復存在;另一方面,盡管朱熹《楚辭集注》的影響很大,但新出楚辭注本更多的是繼承了朱熹勇于增刪的精神,而對其所劃定的“楚辭”篇目的接受度并不高,并未形成新的權威。

其二,“經典”的多元。受朱熹重構“經典”舉動的啟發,元明清學人紛紛將個人的主觀標準施用于“楚辭”文本的編選上,而因各家“楚辭”概念互有差異,此時期新出“楚辭”文本呈現出非常多元的面貌。

不過值得注意的是,這種多元差異之中也隱約顯示著一種趨勢。以前述諸多注本中占比最大的第二類“相較王逸舊本篇目有所刪減者”(見表2-表4)為例,所有43部注本都將漢人作品刪去,其中更有28部注本連所有非屈原作品亦加刪汰,只保留了屈原作品【 按:前文表4所列3部注本連屈原作品亦有刪汰,但此3部中有2部是楚辭音注類著作,重在辨音,并不涉及“楚辭”觀念,故暫不列入上述討論。】。可見在經歷了漢、宋因革之后,此時期的“楚辭”觀念又有重回“原點”的態勢。這種轉向其實也有跡可循:元明以來,文學復古之風漸盛。元代祝堯提出“心乎古賦者,誠當祖騷而宗漢”【 祝堯《古賦辨體》卷三《兩漢體上》,中國國家圖書館藏明嘉靖十一年(1532)刻本,第2冊,第4頁。】的口號;明前期辭賦尚承元風以“宗漢”為主,至明中期則“已漸移為‘祖騷一派”【 勞秦漢《中國詩歌聲韻演變發展史稿》,四川大學出版社2020年版,第260頁。】。前七子領袖李夢陽主張“究心賦騷于唐、漢之上”【 李夢陽《潛虬山人記》,李夢陽撰、郝潤華校箋《李夢陽集校箋》,中華書局2020年版,第1617頁。】,認為唐代以前的賦、漢代之前的騷才是學習的榜樣,他和何景明都宣稱“漢無騷”、“唐無賦”【 李夢陽《潛虬山人記》,《李夢陽集校箋》,第1617頁;何景明《雜言十首》,何景明《何大復集》,李淑毅等點校,中州古籍出版社1989年版,第666頁。】。之后的胡應麟亦倡“騷盛于楚,衰于漢,而亡于魏”之說【 胡應麟《詩藪》,上海古籍出版社1979年版,第6頁。】。并且,隨著對“騷”、“賦”文體差別的體認,學人們開始有意識地將處于“源”的騷和處于“流”的賦區別開來。在這種時代風氣的籠罩下,楚辭學人自然也會受到影響。明末蔣之翹即謂:

予聞“秦無經”、“漢無騷”。騷之為道,要必發情止義,興觀群怨之用備,而又別為變調者也。噫!何難甚哉。倘持此論以求之,即宋、景諸人猶不能及,何況曰漢,又何況曰漢以后耶?【 蔣之翹《楚辭后語序》,《七十二家評楚辭(七十二家批評楚辭集注)》四集《楚辭后語八卷》卷首,吳平、回達強主編《楚辭文獻集成》第23冊,第16417-16418頁。】

明清之際的周拱辰也表示:“《株林》、《溱洧》之后無《詩》,《九辯》、《大招》之后無《騷》。非無《騷》也,有意擬《騷》,《騷》之所以亡也。”【 李際期《離騷草木史敘》,周拱辰《離騷草木史》卷首,黃靈庚點校,上海古籍出版社2019年版,第1頁。】同樣是在發揮“漢無騷”的觀點。而另一方面,從楚辭學自身的發展來看,早先朱熹為“楚辭”重塑的“意旨精深”的評判標準偏于主觀,后世諸家為了突顯所選“經典”的合理性,就只能從“精深”方面做文章,因此所謂“楚辭”的寫作水準和思想深度愈發被強調,最終只有屈宋等人甚至只有屈原本人的作品才不會被訾議,才有資格稱作“楚辭”。明代陳仁錫甚至說:“以原比之左氏、相如、揚雄、莊周,可謂冤極;以宋玉、劉向、王逸諸人作合為‘楚辭,可謂辱極。”【 沈云翔《八十四家評楚辭(八十四家評點朱文公楚辭集注)·總評》,吳平、回達強主編《楚辭文獻集成》第23冊,第16724頁。】因知在朱熹重塑“經典”舉措的影響下,此時期楚辭學內部的觀念變革趨向亦恰恰與外在的復古思潮相契合。內外兩重因素的相互作用,可能正是造就此時期楚辭學多元化發展格局下,主流“楚辭”文本趨向回歸原始形態的動因。

四 余論

宋代學人對“楚辭”文本(文獻)及概念的重塑行為及其表現出的革新思想,促進了后世楚辭學多元化面貌的形成,使“楚辭”呈現出一種篇目不定、觀念互歧的“混亂”狀態。楚辭學在進入20世紀后進一步蓬勃發展,但就文本(文獻)層面來說,一定程度上仍然延續著明清楚辭學的發展態勢。這主要體現在以下兩個方面。

其一,“楚辭”篇目的多元化。以近百年產生的代表性楚辭注本為例,如郭沫若《屈原賦今譯》,陸侃如《楚辭選》,姜亮夫《(重訂)屈原賦校注》,馬茂元《楚辭選》、《楚辭注釋》,劉永濟《屈賦通箋》,黃壽祺、梅桐生《楚辭全譯》,陳子展《楚辭直解》,蔣天樞《楚辭校釋》,王泗源《楚辭校釋》,湯炳正《楚辭今注》,金開誠《楚辭選注》、《屈原集校注》等,其中沿用王逸舊本篇目者有王泗源《楚辭校釋》、湯炳正《楚辭今注》兩部;黃壽祺、梅桐生《楚辭全譯》除王逸本篇目外,另收賈誼《吊屈原》、《鵩鳥賦》二篇;馬茂元《楚辭選》及金開誠《楚辭選注》所選除屈宋作品外另收《吊屈原》、《招隱士》二篇;其余各家注本則只收先秦作品,甚至只收屈作并直接題作“屈原賦(集)”。可見現代諸家認定的“楚辭”同樣呈現多元化的態勢,但又以收錄屈宋等先秦作品為主流。

其二,“楚辭”概念的多重性。現代學人關于“楚辭”概念的表述,都力圖兼容歷史上存在的各種“楚辭”觀念。金開誠頗具代表性,他說:

流傳到今天,它(引者注:指楚辭)已具有三重含義:第一,它指的是出現在戰國時代、楚國地區的一種新的詩體。第二,它也指戰國時代一些楚國人以及后來一些漢朝人用上述詩體所寫的一批詩。第三,它也指漢朝人對上述這一批詩進行輯選而成的一部書。【 金開誠《楚辭選注·前言》,北京出版社1985年第2版,第1頁。】

金開誠這里歸納的幾種含義互有交錯,兼顧了“楚辭”從古至今的諸般形態,也共同塑造了現代人對于“楚辭”的基本印象。

上述兩方面特征造就了現代楚辭學研究內容的豐富與寬泛,但也存留了自身邊界模糊的問題。隨著文體學研究的勃興與辭賦研究的精細化,這一問題愈發凸顯。現代所謂“楚辭”,本質上是一種多重歷史形態的層累集合體,如何從學理層面為“楚辭”概念與文本(文獻)范疇作出合適的界定,似乎仍舊是現代楚辭學學科建設與發展的任務之一。

說明:本文初稿曾在“2023宜昌秭歸·屈原及楚辭學國際學術研討會暨中國屈原學會第十九屆年會”上進行過簡要報告,特此說明。

[責任編輯:唐 普]