基于在地化教育理念的中學地理研學旅行活動設計

宋亞亞 趙宇鸞 吳舒悅 薛啟玉 蘇蘭蘭

[摘 要]研學旅行是落實中小學生核心素養培育的有效路徑,地理學科是開展研學旅行的主戰場。當前中學地理研學旅行面臨與學生所在地的發展互動少、學生關注地方發展不足的問題。在地化教育聚焦學生所在地的現實問題與發展需求,旨在促進學生與地方的共同發展,這為推動中學地理研學旅行的深入發展提供了新的視角。文章基于在地化教育理念,構建在地化中學地理研學旅行活動模式,以貴州花江大峽谷為例展現研學實施過程,以期增強中學地理研學旅行與地方發展的互動,提高學生對地方發展的關注度和參與度。

[關鍵詞]中學地理;研學旅行;在地化教育;活動設計

[中圖分類號]? ? G633.55? ? ? ? ? ? [文獻標識碼]? ? A? ? ? ? ? [文章編號]? ? 1674-6058(2024)7-0076-05

2016年12月,中華人民共和國教育部等11部門印發了《關于推進中小學生研學旅行的意見》,將研學旅行納入學校教育教學計劃,研學旅行已經成為培育中小學生核心素養的重要路徑[1-2]。地理學科貼近生活,強調引導學生學習對生活有用的地理,是開展研學旅行的主戰場。筆者通過梳理現有的中學地理研學旅行案例發現,當前中學地理研學旅行普遍利用研學地的優勢資源開展教學活動,對研學地的現實問題和發展需求關注較少[3-6]。在地化教育聚焦地方的現實問題與發展需求,旨在促進學生與地方的共同發展。該理念為強化中學地理研學旅行與地方發展的互動,提高學生對地方發展的關注度與參與度提供了新視角。本文基于在地化教育理念,參考“三階段四環節”研學旅行課程模型[7],構建在地化中學地理研學旅行活動模式,以貴州花江大峽谷為案例地展開研學旅行活動,以期從在地化教育視角嘗試解決中學地理研學旅行與地方發展互動少、學生關注地方發展不足的問題;同時從研學旅行的角度豐富我國在地化教育的實踐形式。

一、在地化教育的內涵

19世紀末至20世紀初,為扭轉農村地區教育衰敗的局面,美國興起了在地化教育熱潮。農村學校與社區信托組織認為,在地化教育是根植地方各類資源的教育,其聚焦地方的發展需求和利益,能增強學生作為公民的責任擔當。

在地化教育引入我國后,國內學者對在地化教育的理論解讀、實施路徑、課程開發及人才培育等方面均開展了有益探索[8]。結合國內外學者的研究結論可知,在地化教育的最大亮點在于對地方的關注,教育內容上聚焦地方的現實問題與發展需求,教育目的上強調實現學生與地方的共同發展。地方是在地化教育的核心概念,目前學界對地方的范圍并沒有統一的界定。結合在地化教育的內涵,筆者認為,地方是一個動態的概念,地方的尺度可以根據教學活動的具體要求靈活變化。

二、構建在地化中學地理研學旅行活動的適切性分析

厘清研學旅行活動與在地化教育之間的契合點,是強化構建在地化中學地理研學旅行活動的重要支撐。本文主要從學生教育目標、教學內容及多學科融合視角進行分析。

以國家教育目標為統領培養學生。研學旅行是各個學段課程方案的必修課程,以國家教育目標為指引。在地化教育通過引導學生關注地方的現實問題與發展需求,在增強學生對地方責任與情感的同時,能更好地落實國家的教育目標[9]。

以現實世界的真實素材為教學內容。研學旅行面向現實世界,讓學生獲得對自然與社會的真實體驗,引導學生發現、分析、解決實際問題。在地化教育圍繞地方的現實問題與發展需求,為學生構建真實的問題情境,讓學生在參與解決地方問題的過程中提升素養,強化與地方的聯結。

融合多學科視角。研學旅行將課程內容劃分為地理類、自然類、歷史類等,課程內容相互滲透[10],其中地理研學旅行以地理學科為主,融合其他學科的相關知識。在地化教育將課程資源劃分為自然環境類、社會發展類、風土人情類和歷史文化類,各類課程資源間沒有明確的學科邊界。同時,研學旅行與在地化教育均注重通過“主題活動”整合地方資源,實現多學科融合[11]。

三、在地化中學地理研學旅行活動設計

(一)設計思路

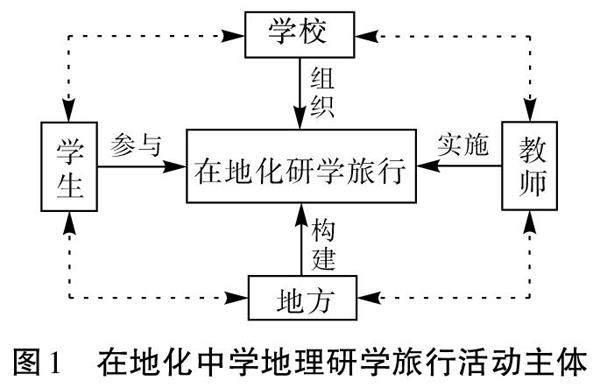

確立“學生—教師—學校—地方”融合的研學旅行活動主體,將地方視為研學旅行活動的主體之一,強化研學旅行的地方性。學生是研學旅行的發展對象之一,教師負責研學旅行的具體實施,學校負責統籌研學旅行的整體工作;地方為研學旅行提供場域和資源,同時也是研學旅行的另一發展對象。在地化中學地理研學旅行活動主體見圖1。

明確研學旅行活動的主體責任。組建在地化中學地理研學旅行管理小組,包括學校研學管理小組與地方研學管理小組。學校研學管理小組主導,地方研學管理小組輔助,參與研學目標制定、活動實施、活動評價及成果運用等,切實加強地方作為研學旅行活動主體的地位。在地化中學地理研學旅行管理小組組織架構見圖2。

突出研學旅行活動的地方性:一是教學情境的創設要體現地方性;二是教學資源(包括研學環境、研學資源以及人員)要體現地方性;三是研學主題要體現地方性,即研學旅行活動要圍繞地方的現實問題展開,針對地方問題提出適合地方的發展策略。

(二)模式構建

基于在地化教育理念,參考“三階段四環節”研學旅行課程模型,構建在地化中學地理研學旅行活動模式。該模式包括前期準備、確立活動目標、活動實施、活動評價和學生研學成果應用五大環節。在地化中學地理研學旅行活動模式見圖3。

前期準備由學校研學管理小組對學生所在地展開實地調查,包括梳理地方研學資源,調查地方發展需求,結合地理學科課程目標、學生興趣及地方發展需求,制定滿足學生發展要求和體現地方發展需求的主題活動。

活動目標包含學生研學旅行目標與地方研學旅行目標。學生研學旅行目標是指學生在研學旅行中預期達到的能力素養水平;地方研學旅行目標是指地方期望通過研學旅行能夠為當地發展帶來新的思考。解決地方的現實問題是個十分復雜的過程,可將地方的現實問題與發展需求劃分成不同階段的任務,研學旅行針對某一階段的任務展開研學旅行活動。

在活動實施環節,學生圍繞研學主題展開自主探究活動;教師在學生自主探究過程中向學生拋出問題,引導學生思考并組織學生與地方人員交流。地方研學管理小組在這一環節首先要為學生提供良好的研學環境;其次要積極組織地方人員與學生進行交流,幫助學生更好地了解地方情況。

活動評價遵循多主體參與、多層次評價的原則。多主體參與指研學主體均參與活動評價,多層次評價指各主體對學生研學成果展開多次評價,即教師和學生對研學成果分別進行初評和自評,學生對研學成果進行修改后再次提交給學校研學管理小組,學校匯總后邀請地方研學管理小組通過線上的方式對學生研學成果進行再次評價。

學生研學成果應用環節主要由地方研學管理小組負責。地方研學管理小組結合地方實際情況,選擇學生研學成果中具有可行性的創意,將創意融入地方發展建設。同時,地方研學管理小組要關注地方發展出現的新問題,將新問題反饋給學校研學管理小組,確保研學內容更新,強化學校與學生對地方發展的持續性關注。

四、案例設計

花江大峽谷位于貴州省關嶺縣與貞豐縣交界處,是貴州省典型的石漠化地區。為緩解石漠化對當地發展的制約,關嶺縣政府聯合某高校共同探索出一套行之有效的花江石漠化綜合治理模式。當前,如何深入推進當地可持續發展仍是當地面臨的重要發展任務。農村地區的可持續發展是地理學科重點關注的內容。本文選取花江大峽谷作為案例地,為學生構建探索農村可持續發展問題的真實情境。參與本次研學旅行的學生正處于高二階段,該階段的學生已經積累了農業的相關概念及區位因素等知識。

(一)前期準備

1.梳理地方研學資源。地方研學資源是研學旅行實施的基礎保障,本文參考丁學森、鄔志輝、夏博書等人構建的在地化課程內容體系[11],梳理花江大峽谷研學資源清單,見表1。

2.調查地方的現實問題及發展需求。本次研學旅行活動的調查地為峽谷村,峽谷村坐落于花江大峽谷北岸,是花江大峽谷研學資源的集中地,同時也是開展石漠化綜合治理的典型村落。學校研學管理小組通過訪談峽谷村村干部及群眾代表,整理出峽谷村現存問題及未來發展需求,見表2。

3.確定活動主題。高二階段的學生已經積累了農業的相關概念及區位因素等知識。從峽谷村發展情況來看,峽谷村面臨的主要問題是農業的可持續發展。在綜合考慮教學目標、教學內容及峽谷村現狀的基礎上,我們將本次研學旅行活動主題確定為“探農業可持續發展,促峽谷村鄉村振興”。

(二)確立活動目標

依據《普通高中地理課程標準(2017年版2020年修訂)》對學生核心素養的培養要求,結合峽谷村的未來發展需求,確定本次峽谷村在地化地理研學旅行目標,見表3。

(三)活動實施

為提高研學旅行活動的可操作性,筆者將本次研學旅行活動的主題拆分為三個子主題,每個子主題下各研學主體均有對應任務。“探農業可持續發展,促峽谷村鄉村振興”主題見表4。

(四)活動評價

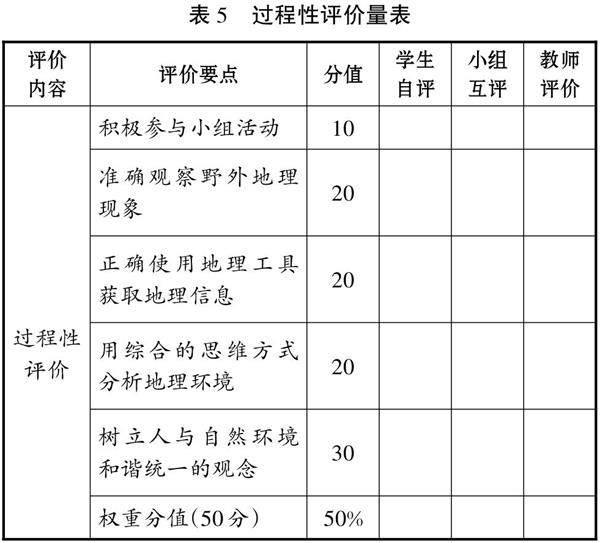

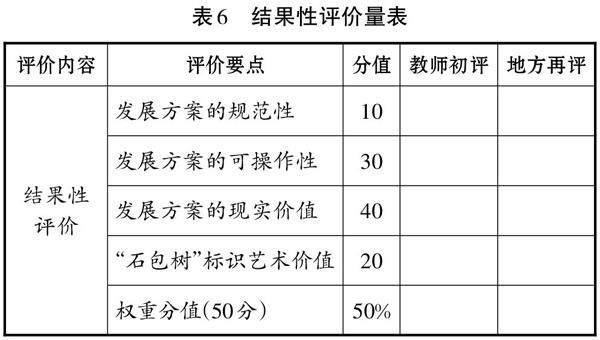

在地化中學地理研學旅行活動學生發展目標評價包括過程性評價與結果性評價。過程性評價由學生自評、小組互評和教師評價組成,主要對學生在研學旅行活動中的表現展開評價,具體過程性評價量表見表5。

(五)學生研學成果應用

本次研學旅行活動的核心任務是為峽谷村農業可持續發展提出建議,峽谷村研學管理小組可結合現實發展情況,采納具有實用價值的建議,融入峽谷村農業可持續發展的活動中。同時,注重收集峽谷村發展過程中出現的新問題,為后續的研學旅行活動積累現實素材,加強學校和學生對峽谷村發展的持續性關注。

五、總結

研學旅行是深化我國素質教育改革的重要舉措,如何開展好研學旅行是當前教育界普遍關注的問題。本文基于在地化教育理念,以“三階段四環節”研學旅行課程模型為基礎,構建在地化中學地理研學旅行活動模式,并以貴州花江大峽谷為研學地開展研學旅行活動。本文嘗試解決當前地理研學旅行與研學地發展互動少、學生關注研學地發展不足等問題,同時從研學旅行的角度,為豐富我國在地化教育的實踐形式提供了生動案例。當前,從在地化教育角度探索中學地理研學旅行的研究較少,如何開發在地化地理研學資源,編制在地化地理研學主題等都是未來需要重點關注的問題。

[? ?參? ?考? ?文? ?獻? ?]

[1]? 段玉山,袁書琪,郭鋒濤,等.研學旅行課程標準(一):前言、課程性質與定位、課程基本理念、課程目標[J].地理教學,2019(5):4-7.

[2]? 丁運超.研學旅行:一門新的綜合實踐活動課程[J].中國德育,2014(9):12-14.

[3]? 黃趙華,燕青.地理研學旅行的實踐探索:以江西省九江市第一中學為例[J].地理教育,2019(6):53-55.

[4]? 曹曄莉.研學旅行是培養初中學生地理實踐力的有效途徑:以“崇明前衛生態村研學旅行”為例[J].地理教學,2018(7):36-38.

[5]? 徐旭,陳實,周玉琴.基于POGIL理論的地理研學旅行設計研究:以山東省沂河濱河濕地研學為例[J].地理教學,2020(3):58-61.

[6]? 李明濤,李開明.地理核心素養視角下的綜合型研學旅行課程初探:以甘肅省河西走廊為例[J].地理教學,2020(4):48-50,56.

[7]? 朱洪秋.“三階段四環節”研學旅行課程模型[J].中國德育,2017(12):16-20.

[8]? 汪明杰.在地化教學:教育生態化轉型的支點[J].世界教育信息,2018(12):13-16,24.

[9]? 陳時見,劉雨田.鄉村學校在地化教育的價值與路徑[J].湖南師范大學教育科學學報,2021(5):75-80.

[10]? 郭鋒濤,段玉山,周維國,等.研學旅行課程標準(二):課程結構、課程內容[J].地理教學,2019(6):4-7.

[11]? 丁學森,鄔志輝,夏博書.農村學校在地化課程建設的問題、價值與實踐選擇[J].中國電化教育,2022(5):59-65,74.

(責任編輯 陳 明)