如何解析時政漫畫?

趙劍峰 邵中技

[摘 要]時政漫畫《吊高球》中被“吊”的到底是誰?通過環環相扣的史料實證,可以認識到被“吊”的既不是蘇聯,又不是日本,而是臺灣的蔣介石。這一案例給中學歷史教學的啟示是:不能隨意篡改史料,要特別關注漫畫的主觀性。只有這樣才能讓史料實證在教學中落到實處。

[關鍵詞]時政漫畫;《吊高球》;乒乓外交;史料研習

[中圖分類號]? ? G633.51? ? ? ? ? ? [文獻標識碼]? ? A? ? ? ? ? [文章編號]? ? 1674-6058(2024)07-0057-05

一天下午,一位學生跑進辦公室問筆者:“老師,這道題好像和您講的不一樣!您不是說‘乒乓外交是‘越頂外交,受傷害最大的是日本嗎?為什么這道題給的答案是蘇聯呢?”的確,這位學生拿來的題目(題1)不僅指明漫畫《吊高球》中被“吊”的是蘇聯,甚至還把“蘇聯”直接標到了漫畫上。筆者利用百度網站查詢,看到了答案迥然不同的兩道題。

題1:20世紀70年代初,某報紙登出一幅名為《吊高球》的漫畫(圖1)。下面對這幅漫畫解析正確的是()

圖1 漫畫《吊高球》

A.中美對抗,蘇聯中立

B.中蘇合作,對抗美國

C.中美緩和,蘇聯孤立

D.美蘇冷戰,中國孤立

【題目解析】本題考查的知識點是中美關系正常化。20世紀70年代初,美蘇對抗,美國處于劣勢;在中國方面,中蘇關系惡化。1971年的“乒乓外交”有利于改善中美關系;1972年尼克松訪華,中美關系開始走向正常化。根據圖片信息也可判斷:中美緩和,蘇聯孤立。故選C。

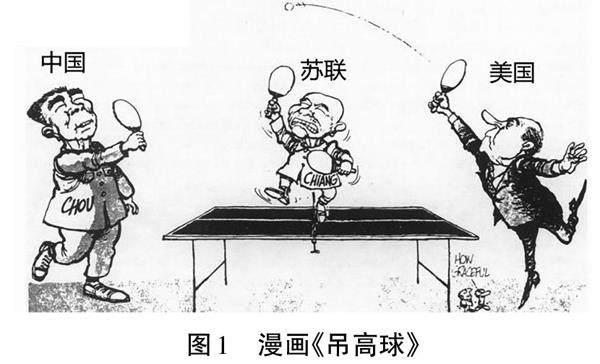

題2:圖2漫畫中的“High Lob”翻譯成中文的意思是“吊高球”,其反映的實質問題應該是()

圖2 漫畫《吊高球》

A.中國不想和日本打乒乓球

B.中美乒乓球賽在日本舉行

C.美中關系改善日本不知情

D.日本是中美建交的大障礙

【題目解析】本題考查的是對圖片的分析能力。由圖2中的“周恩來”“尼克松”可知,這講的是1971—1972年中國與美國關系改善,而日本不知情,所以答案選C。A、B不符合圖2中的內涵,排除;D不符合史實,排除。

兩道題的解析貌似都有道理,那漫畫《吊高球》中被“吊”的到底是誰?是蘇聯還是日本?還是另有其人?該漫畫既是帶領學生探究如何解析時政漫畫的絕佳素材,又是培養學生史料實證意識和歷史解釋能力的難得材料。筆者嘗試帶領學生進行相關探索,下面將探究成果與大家分享。

一、什么是時政漫畫?

時政漫畫,也被稱為社論漫畫或政治漫畫、諷刺漫畫等,這類漫畫往往用風趣、幽默、諷刺以及夸張的藝術手法,對重大事件、社會問題、政治人物等進行道德評判,或對其發展趨勢進行預測[1]。時政漫畫往往簡單而又切中要害。相較于寫實繪畫,漫畫更擅長有意識地突出某一事物或人物的主要特征,省略次要的、一般性的東西,鮮明直觀地表達自己的主觀認識。寥寥數筆,簡單勾勒,一幅出色的漫畫就能夠勝過千言萬語[2]。一幅出色的時政漫畫是一份難能可貴的史料[2]。

也有人認為,與檔案類的直接史料相比,由于時政漫畫屬于藝術作品,存在夸張、變形等藝術特點,滲透著漫畫家個人的主觀色彩,不能作為研究歷史的第一手資料[1]。盡管如此,漫畫的史料價值和歷史教育價值依然不容忽視。如果能在中學歷史教學中靈活運用時政漫畫,對培養學生的觀察力和想象力還是大有裨益的。

二、如何解析時政漫畫?

南京大學陳仲丹教授在《中學歷史教學圖像史料信息解讀方法淺議》一文中寫道:“解讀圖像史料信息,可以從這樣三個方面展開,即考察圖像的發生信息、具象信息和意蘊信息。發生信息是指該圖像是如何產生的,其產生的背景,由何人在何種情形下創作。具象信息是指圖像的形象組成,它有什么自然意義以及與社會構成的聯系。意蘊信息是圖像信息的最高層次,對其解讀關注的是挖掘其表層背后的隱含信息,其精神顯現的引申意義,以及所構成的‘符號性的價值世界。”[3]本文借鑒陳仲丹教授的圖像史料信息解讀法,從宏觀看背景、微觀看細節、透視看本質三個角度對漫畫《吊高球》做全面解讀。

(一)宏觀看背景

“圖像的發生信息,看起來似是圖像產生的外在空間,但其與圖像的內在信息有著緊密的聯系。弄清其產生的背景,是圖像解讀的初始階段,也是不可或缺的重要環節。”[3]那漫畫《吊高球》的時代背景是什么呢?

通過時政漫畫的標題,基本可以確定時政漫畫的主題。圖2中間正上方明確標示“High Lob”,意為“吊高球”,對應的史實是世界外交史上著名的“乒乓外交”。

“‘乒乓外交一詞最早是由媒體在報道中使用的。1971年第31屆世乒賽在日本舉行期間,美國代表隊運動員科恩在前往比賽場館時誤乘中國隊的車,中國乒乓名將莊則棟贈予禮物給科恩,由兩國運動員展開的友誼被敏銳的媒體所捕捉,從而拉開了中美乒乓外交的序幕。”[4]“乒乓外交”以1971年4月10日中國邀請美國乒乓球代表團訪華為起點,以1972年4月中國乒乓球代表團回訪美國為終點;以中美乒乓球代表團互訪為形式,以兩國政府的高層對話為實質。“乒乓外交”拉開了中美關系正常化的序幕,間接推動了1972年尼克松訪華,改善了中國與西方世界的關系,開創了新中國外交的新局面。

(二)微觀看細節

“在基本弄清了圖像的發生信息后,下一步就進入了考察具象信息的過程。所謂具象,即圖像的形象及其相關的社會內容。……這是凝視加分析的讀圖階段,需要仔細辨別圖像中的物體和人物,關注它們相互間的聯系,再與觀者的知識儲備相印證,將其置于廣義的知識譜系中考察,識別出活動的內容。在這一過程中,主要關注圖像的視覺形體,而不去想象其更為深刻的意義。”[3]正所謂“失之毫厘,謬以千里”,時政漫畫的一個小小細節可能是我們正確解讀的樞紐,也可能是我們誤解漫畫的“罪魁禍首”[4]。

解析漫畫《吊高球》的關鍵是推測中間被“吊”的是誰。為此筆者設計了一組環環相扣的基于史料研習的探究問題。

1.《吊高球》中被“吊”的到底是誰?

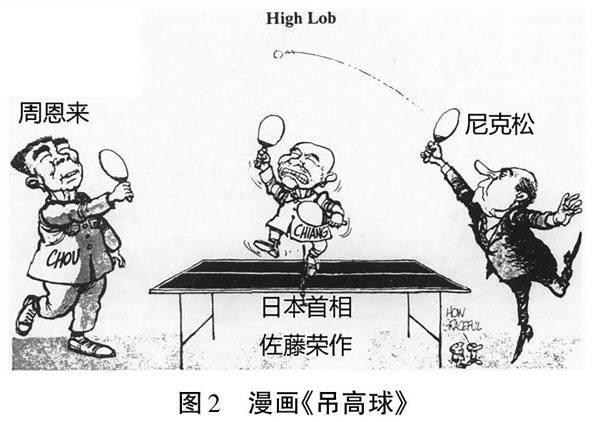

(1)《吊高球》中被“吊”的是赫魯曉夫嗎?

筆者展示圖3,向學生問道:“《吊高球》中被‘吊的是赫魯曉夫嗎?”A學生說:“漫畫《吊高球》中被“吊”的絕對是赫魯曉夫!因為太像了!”一時間,應者如云。這時B學生站起來說:“1971年‘乒乓外交時,蘇聯的領導人是勃列日涅夫,不是赫魯曉夫。”沒錯!1964年10月,勃列日涅夫在莫斯科發動政變,赫魯曉夫被迫下臺,所以漫畫《吊高球》即使和蘇聯有關,也不可能是赫魯曉夫。

(2)《吊高球》中被“吊”的是田中角榮嗎?

筆者向學生展示圖4并問道:“你認為漫畫《吊高球》中被‘吊的是田中角榮嗎?”C學生很聰明,他從圖3的提示中看出端倪:1971年“乒乓外交”時在位的日本首相是佐藤榮作,而非田中角榮。筆者接著追問:“那會是佐藤榮作嗎?”事實上也不是!這時學生明顯能感覺到,在確定漫畫主人公時,僅僅靠相貌判斷是非常不靠譜的,因為漫畫本身就是高度抽象而非寫實的,而且帶有強烈的主觀色彩。

(3)《吊高球》中被“吊”的還有可能是誰?你是通過哪個細節發現的?

漫畫中配文的重要性不言而喻,它對漫畫主旨起著提綱挈領式的提示性作用,是解讀漫畫的重中之重。切忌去掉漫畫創作者、標題、時間、文字和出處等相關信息,這些信息都是解讀漫畫的關鍵,對歷史教學有著不可低估的作用 [5]。放過一個細節可能就會丟失一個作者想要傳遞的信息。

其實,漫畫作者在人物衣服上標記的漢語拼音(CHOU、CHIANG,見圖5)已經給了明確的提示,只是許多人沒有讀懂而已。漢語拼音除了我們所熟知的1958年官方頒行、目前一直在使用的漢字注音拉丁化方案以外,還有一個比較規范而且被廣泛使用的漢語拼音系統——威妥瑪拼音。其是由英國劍橋大學教授、著名漢學家威妥瑪(Thomas Francis Wade,1818—1895)等人創立的。1841—1883年,威妥瑪在中國任職,曾擔任英國駐華公使,為方便外國人(主要是使用英語的人)學習漢語,他于1859年根據北京話讀音制定了一套拉丁字母給漢字注音的拼音方案,即威妥瑪拼音。后來由另一位劍橋大學教授、著名漢學家翟理斯(Herbert Allen Giles,1845—1935)不斷修訂完善,最終成為自19世紀末至1958年漢語拼音誕生之前在中國流傳最廣的漢語拼音系統。蔣介石三個字在威妥瑪拼音中的拼音為:Chiang Kai-shek。

漫畫作者已經給出了非常明顯的提示,但是因為當代中國人對威妥瑪拼音不了解,許多人無法及時接收到這一信息,進而影響了對漫畫的解讀。

(4)為什么漫畫《吊高球》中被“吊”的是蔣介石?

要揭開謎底,必須找到史料的出處,搞清楚漫畫作者的創作意圖。筆者費了九牛二虎之力,終于找到了這幅漫畫的原始出處(見圖6)——1971年的Los Angeles Times(《洛杉磯時報》)。漫畫配文的大意是:隨著美國和中華人民共和國關系正常化,尼克松和中國總理周恩來拒絕讓蔣介石在“乒乓外交”游戲中扮演任何角色。找到漫畫的原始出處,中間被“吊”的是誰便一目了然。

臺灣問題是中美關系中最重要、最敏感的核心問題,是影響雙邊關系的重要因素。為什么1972年2月21日尼克松訪華,遲至1979年1月1日中美才正式建交?橫亙其中的也正是臺灣問題。臺灣問題是中美兩國談判的首要問題。

1971年7月15日,尼克松宣布即將訪問中國,蔣介石及臺灣當局受到強烈的沖擊。同日,臺灣各大報紙紛紛發表文章抨擊尼克松及其對華新政策。可見,臺灣受到的驚嚇遠遠超過蘇聯和日本。

中美關系正常化對當時的臺灣來說如滅頂之災,因為它被逐出聯合國。因此,漫畫作者認為臺灣才是中美關系正常化中最大的棄子。

2.漫畫作者的政治態度是怎樣的?

漫畫《吊高球》中的乒乓球桌下,有兩個小人物面向美國總統尼克松發出了“How Graceful”的感嘆(見圖7)。Graceful意為優雅的、優美的、雅致的,尤指在困境中得體的、有風度的。“How Graceful”(意為多么優雅)暗含漫畫作者對“乒乓外交”的贊賞態度。漫畫作者認為美國總統尼克松在“乒乓外交”中表現優雅、應對得當,推動了中美關系改善。

(三)透視看本質

“意蘊信息是歷史圖像考察的最高層次,也是最有意義的部分,與歷史編纂和探究的目的最為相關。它由發生信息起步,經歷了對具象信息的凝視、觀察,逐步發現這些信息透露出的價值判斷和社會意義,以此做出對歷史活動的評價。這是個思考多于觀察的階段。”[3]在觀察時政漫畫時,不僅要看到時政漫畫本身反映出來的表層信息,而且要深入理解時政漫畫蘊藏著的深層歷史內涵[5]。

結合“乒乓外交”、中美關系“破冰”的時代背景,我們能說漫畫《吊高球》中被“吊”的是蘇聯、日本嗎?它們是不是也在“乒乓外交”中受到沉重打擊?你能找到它們的國家利益受到沉重打擊的證據嗎?

1.為什么被認為是蘇聯?

1971年4月8日,法國外交人士評論中國邀請美國乒乓球隊時說:“中國在向華盛頓發出邀請的同時,向莫斯科打出了一個‘難球。而且,從時機上說,也正好是在蘇共大會即將結束而圍繞著今后蘇美關系討論基本外交方針的時候。就是說,這次乒乓外交的真正目的是要在美蘇關系上盡量制造混亂,以牽制兩國之間的接近。”[6]這位法國外交人士的分析還是有一定道理的。中國的“乒乓外交”使蘇聯深感不安,蘇聯擔心中美關系改善。

“日本共同社特派記者川本了解到,蘇聯高層一直以為美中對立是根深蒂固的,對兩國關系的迅速改善估計不足,結果,中美聯合公告的發表對莫斯科構成了很大的打擊,現在,蘇聯領導人最關心的美中首腦峰會會產生怎樣的結果。”[7]蘇聯《真理報》曾發表文章,猛烈攻擊中美最高級會晤的所謂“反蘇”特征[8]。蘇聯方面采取最嚴峻的、充滿猜忌的、全面否定的態度,這也從反面說明,中美會談的結果的確擊中了蘇聯的要害,妨礙了其在世界各地建立霸權的戰略部署[8]。

在尼克松訪華之后,1972年4月20—24日,基辛格秘密訪問蘇聯;1972年5月22—30日,尼克松對蘇聯進行正式訪問;1972年5月31日發表蘇美聯合公報[9]。美國對蘇聯的擔心進行了安撫。

美國的這些做法并不能消除蘇聯對美國聯華抗蘇的擔憂,故而它對美國使出了敲山震虎和挑撥離間等一系列招數,試圖破壞中美合作。從蘇聯采取的措施中,我們既不難看出當時它對因尼克松訪華而可能形成中美反蘇同盟的恐懼到了何種程度,又不難看出它為防止這種情況的出現費了何等的心思[10]。

綜上所述,中美關系緩和對蘇聯造成了巨大沖擊,使蘇聯方面心存疑慮。因此,認為漫畫《吊高球》中被“吊”者是蘇聯,其實也有一定合理性,雖然這并非漫畫作者的本意。

2.為什么被認為是日本?

從國際關系的角度來看,受到中美關系正常化沖擊最大的應是始終緊密追隨美國的日本。

二戰結束后,日本長期追隨美國,對中國采取敵對的態度,積極參與制造“兩個中國”的陰謀,極力阻撓聯合國恢復中國的合法席位。

1971年7月15日,尼克松宣布訪華后,日本朝野上下一片嘩然。日本稱尼克松訪華為“尼克松沖擊”,從中不難看出美國的“越頂外交”對于日本政府的巨大心理影響[11]。在獲悉尼克松打算訪華的消息后,佐藤首相故作鎮靜地對記者說“尼克松做得漂亮,不過我并不慌張”,稱這是預料中的事。可是在來訪的澳大利亞工黨領袖高·衛特拉姆面前,他流著淚說他已經做了美國人“要求的一切”,而“他們卻讓我失望了”[7]。

日本國民對美國“出賣朋友”的“越頂外交”行為感到憤慨,同時對一貫卑躬屈膝地奉行對美從屬政策的日本政府感到異常氣憤[6]。“越頂外交”使一向仰美國鼻息的日本產生了“不要在與中國建交問題上再次落后于美國”的急迫感。田中角榮在內閣成立的第一天,就表示“要盡速與中華人民共和國關系正常化”[12] 。

綜上所述,認為漫畫《吊高球》中的被“吊”者是日本,其實也是有道理的,雖然這也并非漫畫作者的本意。

三、解析時政漫畫《吊高球》的啟示

借助時政漫畫《吊高球》命制的兩道高考模擬題引發的關于漫畫本身和“乒乓外交”的史料研習活動,對歷史教學有很好的啟示作用。

(一)不能隨意篡改史料

基于史料研習的教學,首先要建立在可信史料的基礎上。辨別史料真偽,科學選取史料,規范使用史料,這是落實史料實證核心素養的要求。要準確解讀出作者的旨意,就要盡量保持作品的完整性,尊重原作與作者。以時政漫畫《吊高球》為例,教師不能為了命題方便,任意在漫畫上添加說明文字,誤導學生。教師的隨意添加,會無端消耗學生的精力,干擾學生正常的解題思路。教師不能根據自己的主觀認識,隨意揣測作者意圖,任意編造答案。尤其在網絡時代,隨意編造的錯題會被瘋狂傳播,歷史的真相被淹沒得無影無蹤。歷史教師在選取史料的時候一定要慎之又慎,謹記“歷史學的首要任務是探求歷史的真實,史料考證是治史之本,實證主義不可須臾或離”[13]。

(二)關注漫畫的主觀性

時政漫畫內涵豐富,并且帶有強烈的主觀色彩。因此,對于同一幅時政漫畫,不同的人從不同的角度觀察、分析,會發現不同的信息、產生不同的看法、做出不同的解釋。但分析漫畫不能脫離漫畫本身,按照自己的主觀臆想,生搬硬套。以漫畫《吊高球》為例,20世紀70年代中美關系改善對臺灣的影響最大,但蘇聯、日本受到較大沖擊也是事實。當然,漫畫作者有極其明確的指向:臺灣被孤立,受到的影響最大。教師必須學會從材料中提取相關信息,在辨別史料作者意圖的基礎上利用史料,恰當地運用史料探究問題。只有這樣,才能讓史料實證核心素養在教學中落地。

綜上所述,時政漫畫本身是一種藝術表達形式,無法真實、全面地重現過去的歷史,但是通過宏觀看背景、微觀看細節、透視看本質三個維度去解析時政漫畫,漫畫史料運用的有效性與適切性將能得以提高。

[? ?參? ?考? ?文? ?獻? ?]

[1]? 李慧.潛藏在時政漫畫中的社會心態史:以美國歷史上的兩組“紅色恐慌”漫畫為例[J].歷史教學問題,2020(5):159-164.

[2]? 施甜欣.時政漫畫在高中歷史教學中的應用研究[D].上海:華東師范大學,2017.

[3]? 陳仲丹.中學歷史教學圖像史料信息解讀方法淺議[J].歷史教學(上半月刊),2016(2):58-67.

[4]? 馬瑞.美國主流媒體對中美乒乓外交的影響[D].北京:外交學院,2014.

[5]? 劉雪梅.歷史漫畫在高中歷史教學中的運用研究[D].南充:西華師范大學,2021.

[6]? 王新堂.從血仇到友鄰:中日關系正常化的歷史考察[D].北京:中共中央黨校,1997.

[7]? 王成至.1969 —1972年中美緩和進程研究[D].上海:華東師范大學,2007.

[8]? 宮力.跨越鴻溝:論1969 —1979年的中美關系[D].北京:中共中央黨校,1991.

[9]? 王永欽.1966 —1976年中美蘇關系紀事:連載三[J].當代中國史研究,1997(6):150.

[10]? 徐隆彬.從解密檔案看美蘇當年圍繞尼克松訪華進行的博弈[J].西伯利亞研究,2017(3):81.

[11]? 孫盛囡.20世紀70年代日本亞洲自主外交政策研究[D].上海:上海外國語大學,2018.

[12]? 張利生.當代美國與中國臺灣關系研究[D].北京:中共中央黨校,1998.

[13]? 吳承明.經濟史:歷史觀與方法論[J].中國經濟史研究,2001(3):21.

(責任編輯 袁 妮)