孩子發熱,家長莫慌

田俊華

發熱是兒童常見病癥。有的孩子發熱,其實沒有必要即刻就醫,可以先居家觀察。即便到醫院看了急診,孩子回家后,發熱可能還要持續一段時間。這時,居家護理就成為家長的一項必備技能。做對了,能幫助孩子盡快康復,而如果護理不得當,有時就會加重病情。

先要學會準確判斷

孩子不舒服,往往不能及時、正確地表達,特別是嬰幼兒。如果孩子看上去滿臉通紅或臉色蒼白,皮膚特別是額頭發燙或手腳冰冷,或是顯得沒有精神,甚至出現寒戰、驚厥……這些都是孩子可能要發熱的跡象。

選擇合適的體溫計

體溫計有多種類型。傳統的水銀體溫計易斷裂,導致水銀泄露,不推薦家庭使用。電子溫度計更適合孩子。從測量部位看,肛溫測量是金標準,最為準確,但測量過程會讓孩子有不適感,一般不推薦。口溫測量難以放置于準確位置,且不舒適、不安全,也不推薦兒童使用。耳溫測量雖然快捷,但容易受環境溫度、檢測位置的影響,只建議作為初篩。腋溫測量準確性高,受環境因素影響小,給孩子造成的不適感也輕微。

綜合體溫計的類型及體溫測量方法,推薦大家使用電子腋溫計。

多久測一次體溫

頻繁測體溫,不僅會影響孩子的正常作息,還會引起孩子的緊張和不配合。

當孩子出現低熱(體溫為37.5~38攝氏度)時,家長可每2~4小時測量一次體溫;中度發熱(體溫為38.1~38.9攝氏度)時,如果孩子體溫較穩定,可每2小時測量一次體溫;高熱(體溫為39~40.9攝氏度)時,每0.5~1小時測量一次體溫;如果孩子出現超高熱(體溫超過41攝氏度),要增加測溫次數。特別要注意,孩子服用退熱藥后0.5~1小時,家長要加測一次體溫,觀察體溫下降的情況。

哪些情況要去醫院

前面提到,有的孩子發熱,可以先居家觀察。那么,哪些情況需要就醫呢?是不是體溫越高,說明孩子的病情越嚴重呢?

體溫高低并不是判斷孩子病情輕重的依據。比起檢測體溫,家長更要注意觀察孩子的行為表現。當孩子出現以下表現時,家長要帶孩子及時就醫:3月齡以下的嬰兒體溫高于38攝氏度;6月齡以上的孩子體溫高于39攝氏度;發熱的同時出現持續咳喘、嘔吐或腹瀉、皮疹、耳痛、頭痛、咽部紅腫等情況;發熱持續超過48小時,孩子出現頭頸強直、無端哭鬧、發脾氣、昏昏欲睡、精神反應差、抽搐等情況。

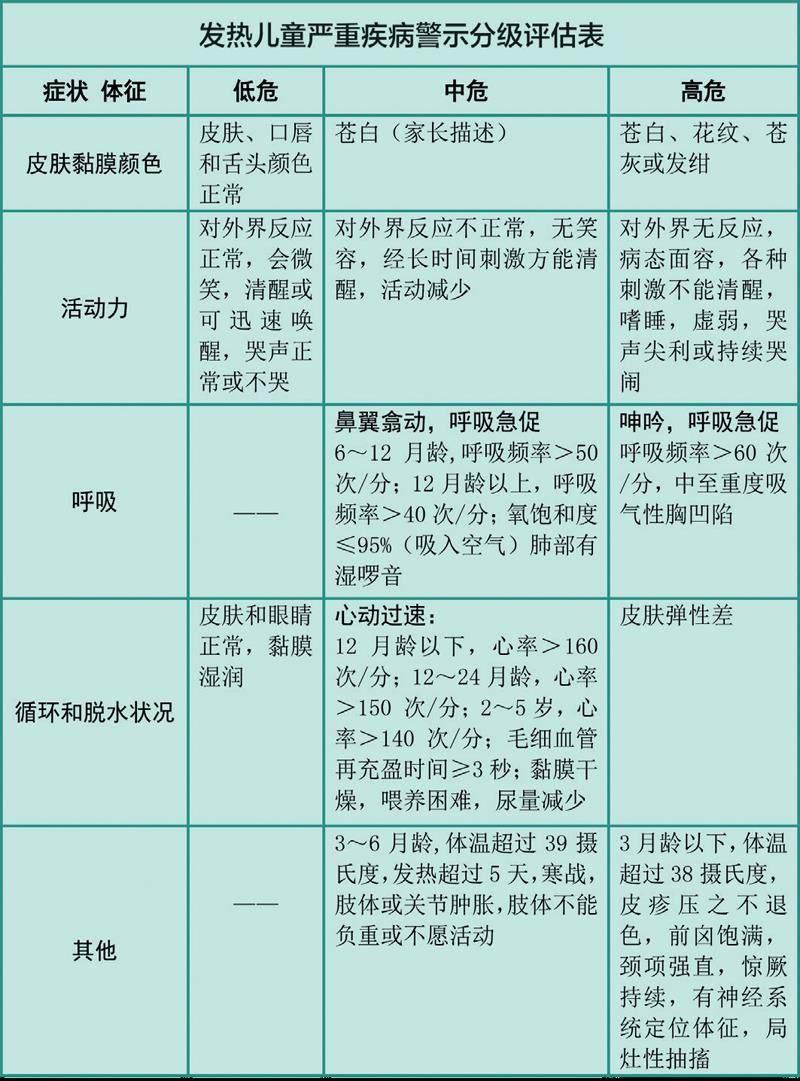

家長可以根據下表,判斷孩子的病情嚴重程度。孩子的情況為低危,可居家觀察;為中危,盡快就醫;為高危,立刻前往醫院就診。

居家降溫措施有哪些

降溫措施主要包括物理降溫和藥物退熱兩種方法。

體溫< 38.5攝氏度的兒童,既往無高熱驚厥史,可使用物理降溫措施,比如減少衣物、降低周圍環境溫度、增加空氣流通、用溫水擦身體、使用退熱貼等。要注意,不推薦通過捂汗、用酒精擦身體、敷冰袋、用冰水灌腸等方法進行降溫。

特別要提醒家長的是,當孩子處于體溫上升期,寒戰明顯的時候,一定不要著急使用物理降溫措施,這時注意適當保暖。

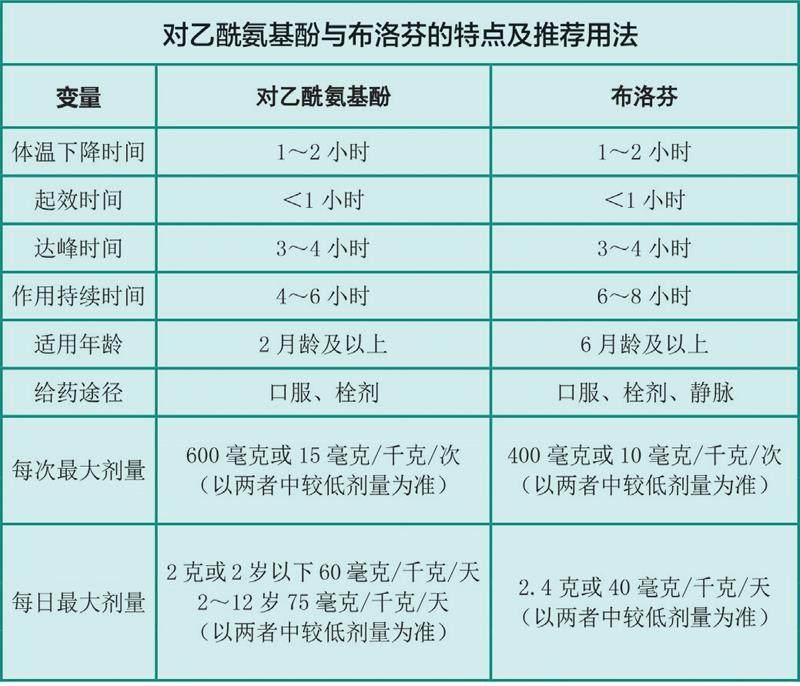

當孩子發熱體溫超過38.5攝氏度時,可使用藥物退熱的方法。兒童常用的退熱藥物有布洛芬、對乙酰氨基酚,不推薦使用阿司匹林或其他退熱藥物。

需要強調的是,2月齡以下兒童禁用任何退熱藥物,僅能物理降溫。對于兒童發熱,不推薦解熱鎮痛藥和復方感冒藥合用,也不推薦布洛芬和對乙酰氨基酚交替或同時使用。目前證據表明,聯合和交替用藥并不能幫助退熱,但發生不良反應的風險會增加,輔助物理降溫是更合適的選擇。

您可以通過下表推薦的方法,合理使用退熱藥物。

孩子發熱,家長莫慌。大部分發熱都是孩子生病時的正常生理反應,說明孩子的免疫系統正在對抗病毒和細菌。民間還有俗話說:“小孩子發一次熱,長一次心眼。”沒有一個孩子不經歷感冒發熱就長大的。家長要做的就是正確護理,幫助孩子更快地康復。