以高質量技術技能人才培養促進新質生產力發展

楊海燕 闞璇

黨的十八大報告強調,“解放和發展社會生產力是中國特色社會主義的根本任務”,黨的十九大報告重申“實現‘兩個一百年奮斗目標、實現中華民族偉大復興的中國夢,不斷提高人民生活水平,必須堅定不移把發展作為黨執政興國的第一要務,堅持解放和發展社會生產力,堅持社會主義市場經濟改革方向,推動經濟持續健康發展”,黨的二十大報告強調“加快建設現代化經濟體系,著力提高全要素生產率,著力提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平”。

隨著中國式現代化自主理論體系研究的深入和經濟社會發展實踐的推進,有關社會生產力的研究和實踐也在與時俱進。2023年9月7日,習近平總書記在黑龍江省哈爾濱市主持召開新時代推動東北全面振興座談會時發表重要講話,率先提出“加快形成新質生產力,增強發展新動能”的要求。此后,2023年12月召開的中央經濟工作會議和2024年3月李強總理在十四屆全國人大二次會議上所作《政府工作報告》又就“發展新質生產力”進行了具體部署。2024年1月31日,習近平總書記在中共中央政治局第十一次集體學習時指出,“高質量發展需要新的生產力理論來指導,而新質生產力已經在實踐中形成并展示出對高質量發展的強勁推動力、支撐力,需要我們從理論上進行總結、概括,用以指導新的發展實踐”。

為此,研究如何通過完善技術技能教育結構體系和教學體系提高技術技能人才培養質量,既是教育強國、人才強國、科技強國的突破點,也是在教育實踐中總結新質生產力、新質生產工具的方法論。

一、高質量的技術技能人才是新質生產力的第一要素

新質生產力是由技術革命性突破、生產要素創新性配置、產業深度轉型升級而催生出來的當代先進生產力,它以勞動者、勞動資料、勞動對象及其優化組合的質變為基本內涵,以全要素生產率提升為核心標志。

雖然科技創新是發展新質生產力的核心驅動力,但科技創新的主體是人才,是具備創新意識、創新能力并掌握新質生產資料和生產技術的勞動者。加快培育新質生產力要把握好三點:一是打造新型勞動者隊伍,包括能夠創造新質生產力的戰略人才和能夠熟練掌握新質生產資料的應用型人才;二是用好新型生產工具,特別是掌握關鍵核心技術,賦能發展新興產業;三是塑造適應新質生產力的生產關系,通過改革開放著力打通束縛新質生產力發展的堵點卡點,讓各類先進優質生產要素向發展新質生產力順暢流動和高效配置。

擁有技術技能并能持續改進和創新的高素質勞動者是新質生產力的第一要素。馬克思主義經濟學一直強調,人是生產力中最活躍、最具決定意義的因素,習近平新時代中國特色社會主義理論豐富發展了馬克思主義生產力理論,深化了對生產力發展規律的認識,理論體系明確主張,人才是中國式現代化和實現中華民族偉大復興中國夢的根本保障。在新質生產力理論體系內生發展的過程中,在技術技能人才持續推進生產力要素創新性組合的過程中,技術的多點突破、交叉匯聚、效率躍升,對勞動者的知識和技能提出了更高的要求。發展新質生產力,需要能夠創造新質生產力的戰略人才,他們引領世界科技前沿、創新創造新型生產工具,包括在技術創造方面做出重大突破的頂尖科技人才,在基礎研究和關鍵核心技術領域作出突出貢獻的一流科技領軍人才和青年科技人才;需要能夠熟練掌握新質生產資料的應用型人才,他們具備多維知識結構,熟練掌握新型生產工具,包括以卓越工程師為代表的工程技術人才和以大國工匠為代表的技術工人。

為此,培養高質量的生產性技術人才和卓越的研發性科技人才,是發展新質生產力的人力資源要素和動力基礎。

二、推進技術技能強國的基本原則

我國經濟發展以服務雙循環新發展格局、推動高質量發展和實現中國式現代化為目標,以科技強國、人才強國和教育強國為戰略引領,以適應經濟轉型升級、制造強國建設和勞動者就業創業需要為拉力,以深化人力資源供給側結構性改革、優化人才隊伍結構、建設知識型、技能型、創新型勞動者大軍為推力。要實現現代化技能強國建設,為全面建成社會主義現代化強國、實現中華民族偉大復興的中國夢提供強大支撐,必須堅持以下原則。

(一)全民性原則

技術技能人才培養,要立足我國人口大國和大規模勞動力的基礎之上,要通過各級各類教育,為全體受教育者提供技術技能教育和培訓機會。在基礎教育領域增加技術技能課程的門類并下沉技術技能課程的開設起點,樹立技能強國的思想觀念和能力基礎;在高等教育領域增加職業教育的專業類別并擴大招生規模,擴大專業碩士和博士的培養規模,以此培養足夠數量的卓越的研發性科技人才;同時,加大技能培訓供給,為在職人員和銀發勞動者提供技術技能更新的渠道和機會,促進新技能再就業和新技術兼職轉軌。要在教育規劃中將基本勞動技能、基礎就業技能、高水平創新技能、高品質生活技能納入公共教育服務體系和民生保障體系中。

(二)優質化原則

提供高水平、高品質、有選擇、有成效的技能教育培訓,是提升勞動力技能水平、提高企業競爭力、促進國家經濟發展的重要保障。各級職業院校和社會類培訓機構,應該為勞動者提供持續更新技能、提升技能的學習和實訓機會。對于規模大、覆蓋面廣的技術類人才,各級各類技工教育機構應及時更新專業設置,及時應對產業需求調整課程方案和培養方法,為大量生產性技術人才的培養培訓、為少而精的研發性技能人才的培養轉化提供教育支持和服務。優質的技術技能教育,要保證生產性技術人才因技就業,保證研發性技能人才因技優業,保證技術技能人才助力新質生產力發展。

(三)多樣性原則

技術技能教育,要面向全產業鏈的設備、工具、技術等生產要素升級改造需求,培養大規模的生產性技術人才;要面向信息技術、生物技術和新材料新能源技術帶動的產業數字化、網絡化、高端化、智能化現代產業發展趨勢,培養高級創新研發型技能人才;面向技術進步、工具更新、渠道迭代、資源新組,提供新技術、新思路、新方法的就業和轉崗培訓;面向高品質的全生活領域,提供個性化的居家生活及藝體類技能培訓服務。行政部門要堅持技能服務供給多樣化,公共需求、市場需求與個性需求相統一,促進國家重大經濟發展戰略的實現,促進技能與經濟社會發展和人的全面發展的良性協調。

(四)終身性原則

技術技能學習是所有勞動者貫穿于全周期職業生涯中的一種行動,學習的核心目標是讓生產生活技能惠及人生。為此,小學階段要掌握簡單的勞動技能,中高等教育階段要掌握專門化的勞動技能,職業生涯尾期要掌握一些退而不休兼職轉軌的勞動技能。要營造勞動光榮、技能寶貴、創造偉大的社會氛圍,建立多部門協同共建的技術技能發展制度,通過整合跨部門資源,提高技術技能教育培訓服務以人民為中心、服務于全民、助力全產業鏈的社會價值。

(五)普惠性原則

以人民為中心、服務于全民、助力于全產業鏈的技術技能教育,首先應是普及性的,其次應是惠民性的,為此,構建面向全體公民、滿足不同群體需求、兼顧特殊人群技能需求的現代技能教育培訓體系,既要在專業門類、設施設備、入口出口上滿足學習者的需求,還要在學習方式上具有時時可學、處處有訓、人人精進的特點。要加大技術培訓市場的規模,重視技術技能教育培訓的系統性、整體性和協同性,形成學校、企業、社會、市場共同推進技術技能教育培訓的新格局,實現人才資源共享和優勢互補。

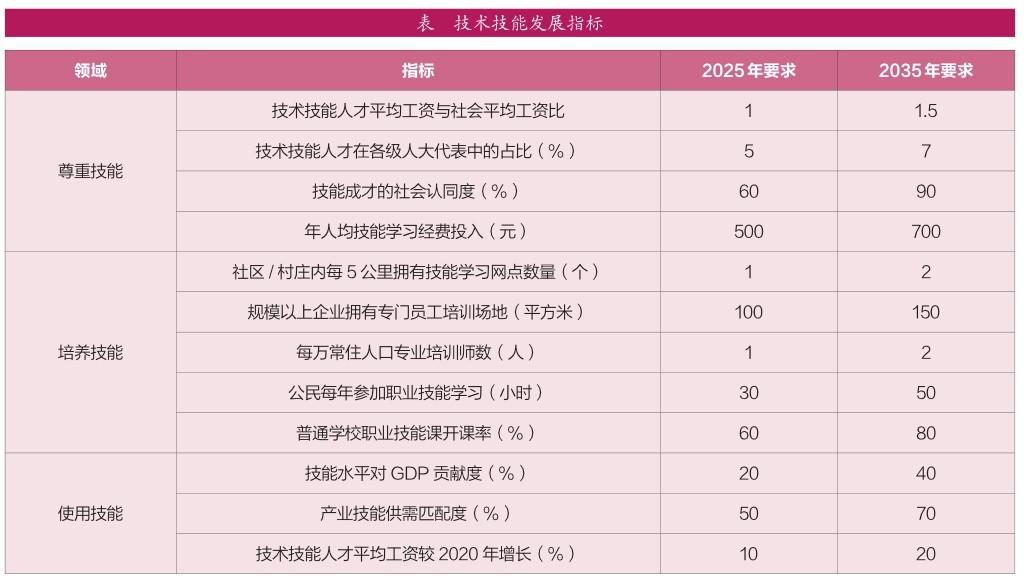

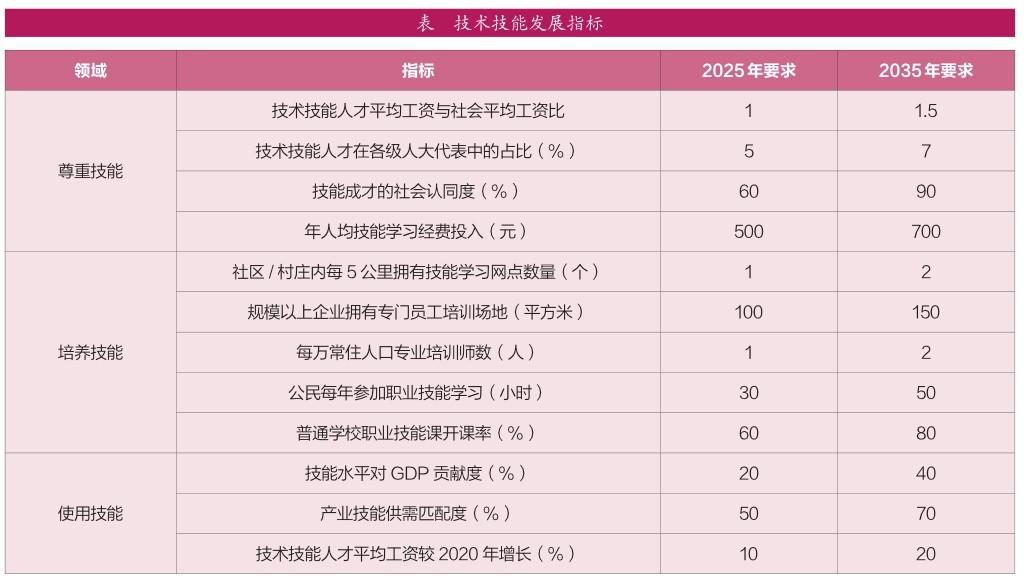

三、技能中國建設主要指標和實現途徑

為實現科技強國和人才強國,為培養高質量的技術技能人才,助推新質生產力發展,我國應該有自主的中國特色的技術技能發展指標。具體核心維度如上表所示。

要培養高質量的技術技能人才,就要推動教育、科技、人才有效貫通、融合發展,打造與新質生產力發展相匹配的新型勞動者隊伍,激發勞動者的創造力和能動性。要堅持教育強國戰略,著力造就拔尖創新人才,培養造就更多戰略科學家、一流科技領軍人才以及具有國際競爭力的青年科技人才后備軍;探索形成中國特色、世界水平的工程師培養體系,推進職普融通、產教融合、科教融匯,探索實行學校和企業聯合培養高素質復合型工科人才的有效機制,源源不斷培養高素質技術技能人才;實施更加積極、更加開放、更加有效的人才政策,探索建立與國際接軌的全球人才招聘制度,加大國家科技計劃對外開放力度,鼓勵在華外資企業、外籍科學技術人員等承擔和參與科技項目,為全球各類人才搭建干事創業的平臺。

構建國家主導、部門聯合、地方統籌、社會參與、覆蓋城鄉、貫通學段、貫穿終身的現代技能教育培訓體系。這個體系要與經濟發展模式、技術進步、產業發展、結構調整、人民生活、個性選擇相適應,技術技能教育的層次重心向上提升;技能學習主體及課業學習向下延伸,增加中小學技能教育的課程和活動,整合勞動教育、綜合性實踐、研學游學課程,整體提高中小學生的實操能力和技術應用及創新能力。

通過行業協會或多部門聯合制定,實施校企互認的技能分類標準、技能教育標準、技能培訓標準、就業準入標準。通過技能導向的人才培養和選用標準深化校企合作,提高技術技能人才的社會地位,營造技能致富的社會氛圍,以新質生產力實現技能強國。