數字經濟提升綠色全要素生產率的組態路徑研究

王淑英 劉雅靜

【摘要】基于“技術—組織—環境”理論框架, 以我國216個地級市的經濟數據為樣本, 運用模糊集定性比較分析方法探究組態視角下數字經濟提升綠色全要素生產率的復雜路徑, 并剖析不同城市類型下組態路徑的異質性。研究結果表明: 單一或少數因素難以對區域綠色全要素生產率提升產生影響; 存在三種數字經濟提升綠色全要素生產率的驅動路徑, 包括“技術主導—均衡型”“組織主導—均衡型”和“技術—環境共同主導型”; 各組態間的前因條件存在潛在替代關系; 數字經濟提升綠色全要素生產率的組態路徑具有明顯的區位異質性、 規模異質性。研究結論從系統協同視角揭示了數字經濟提升綠色全要素生產率的“黑箱”, 為各類城市借助數字化驅動經濟發展提供了理論參考。

【關鍵詞】數字經濟;綠色全要素生產率;fsQCA;TOE框架;組態異質性

【中圖分類號】 F061.5? ? ?【文獻標識碼】A? ? ? 【文章編號】1004-0994(2024)11-0109-7

一、 引言

改革開放以來, 我國經濟從高速增長階段邁向高質量發展階段, 具有物質基礎堅實、 人才儲備充裕、 市場體系完善等多方面優勢, 但經濟發展模式暴露出高投入、 低效率的缺點, 能源消耗強度偏高、 環境污染嚴重、 生態系統退化等問題制約著經濟社會發展(Shahbaz等,2022; 劉敏樓等,2022)。黨的二十大報告明確提出, 提高全要素生產率與推動經濟社會發展綠色化、 低碳化是實現高質量發展的重要途徑和關鍵環節。新目標下, 要通過技術進步、 技術效率提升、 產業結構轉換和交易成本降低來提高生產效率(杜運周等,2022), 充分發揮綠色技術創新的引領作用, 推廣綠色生產與生活方式, 著力促進綠色經濟效率有效提升(藺鵬和孟娜娜,2021)。因此, 提升綠色全要素生產率是實現區域經濟高質量發展的重要支撐和迫切需要。

隨著信息技術的快速發展, 數字經濟以數字化、 網絡化、 智能化為特征, 通過改善經濟結構和提高生產效率, 正在推動經濟發展方式深刻變革(許憲春和張美慧,2020)。近年來, 我國抓住數字經濟戰略機遇期, 持續擴大數字經濟規模, 2022年數字經濟規模達50.2萬億元, 占GDP比重為41.5%。面對復雜多變的國際環境, 國家“十四五”規劃提到, 要加快數字技術與實體經濟融合, 推進數字產業化和產業數字化轉型, 打造數字經濟新優勢。可見, 數字經濟是提高綠色全要素生產率、 加快經濟綠色轉型的重要抓手。由此, 區域作為數字經濟發展的重要載體, 數字經濟能否提高其綠色全要素生產率、 數字經濟要素之間存在何種聯動效應、 不同情境下數字經濟提升綠色全要素生產率的機制是否存在差異就成為亟需關注的問題。

已有研究對數字經濟與區域綠色全要素生產率的影響機制進行了探討, 如: 萬曉榆和羅焱卿(2022)、 烏靜等(2022)基于省份數據, 發現數字經濟發展對全要素生產率有著正向影響; 鄒靜等(2023)研究得到, 數字經濟對城市綠色全要素生產率的影響存在城市層級和自然資源稟賦異質性, 同時他們驗證了數字經濟政策的導向作用; 張英浩等(2022)認為, 數字經濟與城市綠色全要素生產率之間呈現“U”型關系, 表現出區域異質性與階段性特征。還有部分學者從企業角度進行研究, 如劉文俊和彭慧(2023)、 尤碧瑩等(2023)肯定了數字化轉型對企業全要素生產率的提升作用, 且這一作用反映出“邊際效應”遞增的非線性特征。然而, 目前較少研究關注多種數字經濟要素作為前因條件促進城市綠色全要素生產率提升的復雜因果關系, 以及在不同城市類型下各要素相互依賴、 共同驅動區域綠色全要素生產率提升的組態異質性。

基于此, 本文采用技術—組織—環境(Technology-Organization-Environment,TOE)分析框架, 以我國216個地級市的經濟數據為樣本, 運用模糊集定性比較分析方法(fuzzy set qualitative comparative analysis,fsQCA)探究組態視角下數字經濟提升綠色全要素生產率的復雜路徑。本文的可能貢獻如下: 一是運用被廣泛用來解釋技術采納現象的TOE分析框架, 解釋提升城市綠色全要素生產率的數字經濟要素, 拓展了TOE框架在數字經濟領域的應用; 二是運用fsQCA方法系統性地探討數字經濟提升綠色全要素生產率的模式和機制, 并從城市層面出發總結實現高綠色全要素生產率的多重數字經濟要素匹配路徑, 就兩者關系的實證研究提供新思路; 三是以不同區位條件、 城市層級為分類標準, 剖析不同城市類型下數字經濟驅動綠色全要素生產率提高的組態路徑異質性, 為助力高質量、 高水平建設現代化城市提供決策依據。

二、 機理闡釋與模型構建

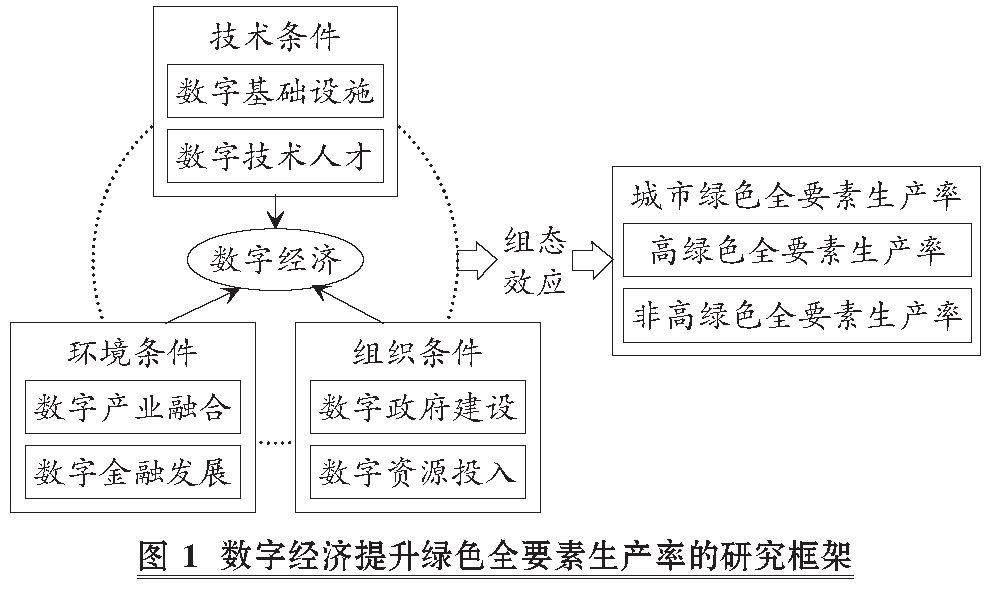

TOE框架指出新技術應用會受到技術、 組織、 環境三個層面因素的共同影響(Tornatzky等,1990), 其中: 技術因素關注技術本身的特征, 如技術資源、 技術能力等; 組織因素考慮組織特征, 如組織能力、 組織資源等; 環境因素突出外部條件的作用, 如市場環境、 金融服務等。因此, 本文引入TOE理論框架, 從“技術—組織—環境”三個維度對提升城市綠色全要素生產率的數字經濟要素進行整合。

(一) 技術條件

技術條件具體包括數字基礎設施和數字技術人才。數字基礎設施是促進綠色全要素生產率提升的重要基石, 可以滿足居民生存與發展并影響投資區位選擇, 其帶來的潛在資本會推動經濟效率提升。數字基礎設施主要通過促進能源技術創新與產業結構優化來提升綠色全要素生產率, 體現為綠色技術效率提升與綠色技術進步明顯(劉備和黃衛東,2023)。并且, 數字基礎設施能夠有效整合區域資源、 加強區域互動合作、 促進資源合理利用, 是提高綠色全要素生產率的關鍵因素(Du等,2023)。數字技術人才是驅動綠色全要素生產率增長的活力源泉, 強調區域技術能力發展, 能夠借助提高勞動者的技能水平來優化創新環境, 從而提升區域創新效率與產出。高水平技術人才可以通過技術進步、 知識溢出和產業升級來提升綠色全要素生產率(Wang等,2021); 同時, 復合型數字技術人才有助于構建區域可持續發展的人才生態環境(楊慧梅和江璐,2021), 突破數字經濟發展中的智力瓶頸, 實現綠色全要素生產率聯動提升。

(二) 組織條件

組織條件具體包含數字政府建設和數字資源投入。數字政府建設是推進綠色全要素生產率提升的關鍵引領, 體現為以扎實的政府戰略為依托, 指明數字經濟的發展方向, 通過適度宏觀調控為經濟發展創造有利環境。地方政府可以憑借制定政策規劃產生引導作用, 并利用數據驅動與信息公開來推動經濟高質量發展和社會高水平治理。與此同時, 各地政府必須增強其使用新興數字技術的能力, 優化創新數字公共服務平臺(Eom和Lee,2022), 這對提升創新績效和產業長遠發展有著重要作用。數字資源投入是提高綠色全要素生產率水平的主要保障, 能夠展現區域技術研發投入情況, 在一定程度上反映了其在數字化轉型中所做的努力。政府具有較強的資源配置與市場調節能力, 適當的財政資源投入可以正向影響經濟增長速度, 為區域經濟發展創造有利環境。另外, 政府科技資金投入能夠通過激發研發機構創新活力、 彌補前期研發經費短缺等方式促進技術突破與成果轉化, 間接推動地方綠色全要素生產率提升(戴魁早和駱莙函,2022)。

(三) 環境條件

環境條件具體涵蓋數字產業融合和數字金融發展。數字產業融合是推動綠色全要素生產率提升的核心支撐, 代表區域數字產業發展水平, 可以通過加快數字要素流動和優化資源配置拓寬實體經濟發展空間。數字產業融合可以突破要素流動阻隔, 助推企業重塑協同開放的產業鏈體系, 實現跨界延伸及多元發展, 保障成果產出的可持續性。此外, 信息通信技術的擴散效應和替代效應有利于資源有效配置, 驅動產業結構優化升級(徐偉呈等,2022), 進而深化數字經濟與實體經濟融合。數字金融發展是助力綠色全要素生產率提升的有力抓手, 能夠健全地方金融服務體系并緩解融資約束, 推動實體經濟蓬勃發展。一方面, 移動貨幣是數字金融發展的第一驅動力(Shaikh等,2023), 不僅可以降低交易成本和風險識別成本, 還能優化金融資源配置、 提高資金使用效率, 直接促進經濟效益提升; 另一方面, 數字金融有利于突破時空限制以縮小收入差距、 增加儲蓄存款, 并能拓展投資渠道以緩解中小企業融資約束、 降低創業融資風險, 間接推動區域綠色全要素生產率提高。

綜上所述, 基于TOE分析框架, 本文選取了數字基礎設施、 數字技術人才、 數字政府建設、 數字資源投入、 數字產業融合和數字金融發展六個前因條件, 構建了數字經濟提升綠色全要素生產率的分析框架, 如圖1所示。

三、 研究方法與設計

(一) 研究方法

fsQCA方法是以案例和數量為導向的定性與定量分析相結合的方法, 從整體視角研究多種前因條件組合對結果變量的影響, 由此揭示結果現象背后復雜的因果關系(Fiss,2011), 其主要應用于前因條件和結果變量均為連續型變量的情況。該方法主要有三個優勢: 第一, 可以使多個前因變量同時出現, 從而結合成一條路徑; 第二, 強調“殊途同歸”, 即不同變量的組合方式能夠導致同種結果發生; 第三, 既能從整體視角分析, 也能進行案例研究, 透徹分析個別案例。因此, 本文采用fsQCA方法探討數字經濟推動綠色全要素生產率提升的協同聯動機制以及各要素之間的內在關系, 從而更全面地厘清數字經濟技術條件、 組織條件、 環境條件提升綠色全要素生產率的復雜路徑。

(二) 研究樣本及數據來源

基于數據可獲得性, 所有變量均選取來自2019 ~ 2021年的數據, 以其平均值作為評價依據。本文數據來源于《中國城市統計年鑒》《中國能源統計年鑒》《中國環境統計年鑒》, 以及《中國城市數字經濟指數藍皮書》、 北京大學數字金融研究中心、 EPS數據庫等。通過將各變量數據進行匹配, 最終以216個地級市作為本文的研究案例。

(三) 變量測量與校準

1. 結果變量。結果變量為各城市綠色全要素生產率。本文采用SBM-GML模型對我國216個地級市的綠色全要素生產率水平進行測算, 不僅可以有效處理徑向與角度問題, 而且具有全局可比性。在參考逯進和李婷婷(2021)研究的基礎上, 同時考慮城市數據可得性, 構建投入—產出指標體系。資本和人力是生產過程中較為關鍵的投入要素, 土地和能源更多地體現在農業、 工業與服務業等生產活動中, 與經濟發展密切相關。因此, 選取資本投入、 勞動投入、 土地投入和能源投入作為投入指標, 分別以固定資產投資總額、 當年從業人員總數、 當地建成區面積、 地級市使用萬噸標準煤表征。提升綠色全要素生產率的主要目標是保持經濟高質量增長, 實現綠色可持續發展以及為保護環境做出貢獻。因此, 選取地區生產總值作為期望產出, 二氧化硫、 工業廢水、 煙粉塵排放量作為非期望產出。

2. 前因條件。前因條件為數字基礎設施、 數字技術人才、 數字政府建設、 數字資源投入、 數字產業融合和數字金融發展六個數字經濟要素, 具體測量如下:

(1) 技術條件。數字基礎設施體現了用于滿足區域數字服務等需求的基建情況, 因此采用每百人互聯網寬帶接入用戶數表征數字基礎設施。技術人才決定了數字環境中人力資本的供給水平, 因此采用每萬人從事信息傳輸計算機服務和軟件業人數表示數字技術人才。

(2) 組織條件。政策規劃可以引導數字經濟的發展, 因此運用文本分析法提取數字經濟關鍵詞, 采用地級市政府工作報告中關鍵詞詞頻占全文總詞數的比重測量數字政府建設。地方政府對科學技術的投入在一定程度上決定了當地技術研發投入程度, 因此采用地方政府科學技術支出占一般公共預算支出的比重表示數字資源投入。

(3) 環境條件。產業融合反映了數字經濟與實體經濟的融合程度, 因此采用《中國城市數字經濟指數藍皮書》中產業融合得分表征數字產業融合。數字金融是區域金融發展最直接的體現, 因此采用北京大學數字金融研究中心公布的數字普惠金融指數衡量數字金融發展。

3. 變量校準。fsQCA中將前因變量和結果變量都視為集合, 變量校準就是給集合賦予隸屬分數的過程。本文參考杜運周和賈良定(2017)的研究, 運用直接校準法設置案例樣本的3個錨點, 分別將95%、 50%、 5%分位數值作為完全隸屬、 交叉點、 完全不隸屬的校準錨點。此外, 參照已有研究將各個變量校準后恰好為0.50的值修正為0.5001(肖靜等,2022)。全部變量的描述性統計及校準錨點如表1所示。

四、 實證結果與分析

(一) 單個條件的必要性分析

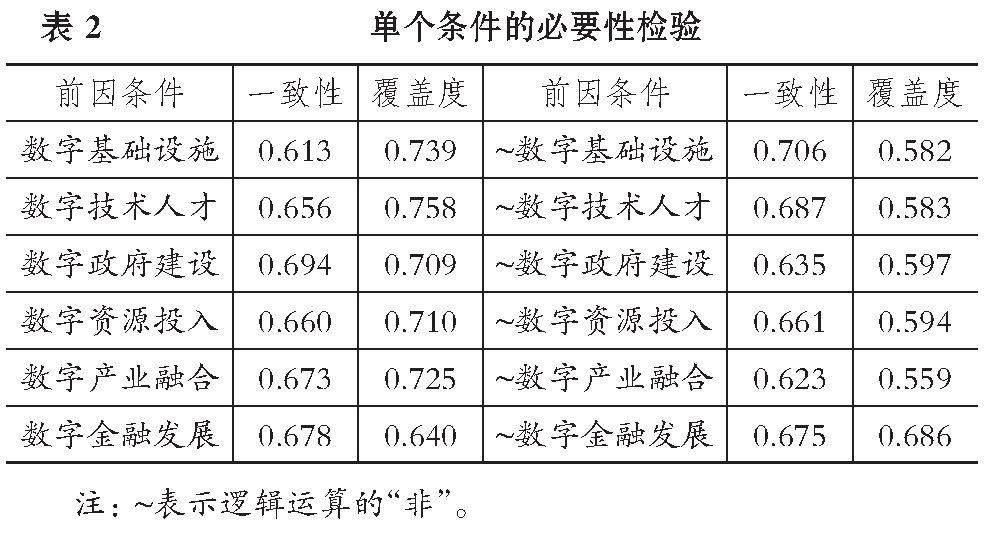

前因條件的一致性水平反映該前因條件是否為結果變量發生的必要條件, 當其大于0.9時, 說明構成必要條件。本文采用fsQCA 3.0軟件分析所有前因條件及其非集的必要性, 表2為引致高綠色全要素生產率的必要性檢驗結果。由結果可知, 六個前因條件的一致性水平均小于0.9, 說明單個前因條件對高綠色全要素生產率的解釋能力較弱, 均不能單獨構成必要條件, 需要由技術、 組織和環境三個方面的前因條件合力發揮作用。

(二) 條件組態的充分性分析

通過必要條件檢驗后, 進行充分性分析歸納實現城市高綠色全要素生產率的多重數字經濟要素匹配路徑。根據fsQCA操作規范, 運用真值表展開評估, 為得出更加具有普遍性和適用性的路徑, 將原始一致性閾值、 PRI一致性閾值和案例頻數閾值分別設定為0.80、 0.60和1(Ding,2022)。對比中間解與簡約解, 將同時存在于兩者的條件判定為核心條件, 僅在中間解存在的條件判定為邊緣條件, 結果如表3所示。其中, 單個解和整體解的一致性均高于最低標準0.8, 最終得到引致城市高綠色全要素生產率的六個組態, 將其所代表的路徑歸納為三種。由此可見, 單一或少數因素難以對區域綠色全要素生產率提升產生影響, 需要多個前因條件發揮協同作用。參照已有研究(陳爽英等,2022), 將實現城市高綠色全要素生產率的三種路徑分別命名為“技術主導—均衡型”“組織主導—均衡型”和“技術—環境共同主導型”。

1. 技術主導—均衡型。形成高綠色全要素生產率的組態H1a、 H1b和H1c中均擁有完備的技術條件, 即數字基礎設施和數字技術人才, 而組織條件和環境條件均存在但有一定差異。可見, 技術優勢本身的革新性, 奠定了此類城市數字經濟提升綠色全要素生產率的堅實基礎。

組態H1a表示在核心條件數字基礎設施、 數字技術人才、 數字資源投入、 數字產業融合存在, 數字金融發展缺失時, 數字經濟可以提升綠色全要素生產率。典型城市有北京、 天津、 上海、 南京、 無錫等。這類城市反映了在數字金融發展欠佳的環境下, 需要擁有良好的數字基礎設施和優質的數字技術人才, 發揮數字資源投入的保障作用, 推動數字經濟與實體經濟融合發展, 從而實現綠色全要素生產率的提高。以天津為例, 天津通過打造云計算中心和大數據產業園, 搭建高速寬帶網絡, 率先出臺數字人才培育落地政策, 設置數字專項資金和科技產業基金, 構建以“數實融合”新示范為目標的“1+3+4”現代工業產業體系, 體現了技術主導、 資源和產業協同驅動的提升路徑。

組態H1b表明在核心條件數字基礎設施、 數字技術人才、 數字政府建設、 數字金融發展存在, 數字資源投入缺失的情況下, 數字經濟能夠提高綠色全要素生產率。覆蓋城市有海口、 汕頭等。此類城市展現了在數字資源投入不足時, 通過發展完善的數字基礎設施, 吸納高水平數字技術人才, 有效進行政府數字化轉型并倒逼傳統金融機構升級, 以支撐綠色全要素生產率提升。例如, 汕頭借助設立區域性國際通信業務出入口局, 發布數字經濟人才聯合培養計劃, 推動“零跑動”“指尖辦”等數字政府改革建設, 鼓勵金融機構加大對數字經濟的金融支持力度, 體現了技術主導、 政府和金融協同驅動的提升路徑。

組態H1c指出以數字基礎設施、 數字技術人才、 數字政府建設、 數字產業融合存在為邊緣條件的數字經濟要素可以產生高綠色全要素生產率。深圳、 杭州、 蘇州、 長沙、 廈門等城市符合這種情況。該類城市以較好的技術條件為基礎, 提高政府數字經濟注意力, 促進知識和技術密集型行業與數字化的深度融合, 從而激發綠色全要素生產率增長潛力。以深圳為例, 深圳打造空天地海一體化網絡和“千兆城市”標桿, 成立數字人才專委會, 深化“互聯網+政務服務”平臺, 推進“5G+千行百業”數字化應用, 落成南方電網深圳供電局等數字化綠色轉型實例, 體現了技術主導、 政府和產業協同驅動的提升路徑。

2. 組織主導—均衡型。實現高綠色全要素生產率的組態H2a和H2b中均具有健全的組織條件, 即數字政府建設和數字資源投入, 同時有著較高的數字產業融合水平, 而技術條件存在差異, 表明數字基礎設施和數字技術人才在此條件下存在潛在的替代關系。由此可知, 組織主導的獨特效能, 輻射和帶動這類城市數字經濟對綠色全要素生產率的提升作用。

組態H2a說明在核心條件數字基礎設施、 數字政府建設、 數字資源投入、 數字產業融合存在時, 數字經濟可以推動綠色全要素生產率提高。代表城市有佛山、 寧波、 成都、 大連等。這些城市通過強化數字政府戰略的重要性來加大對數字經濟的投入力度, 推進大數據、 人工智能等數字基礎設施建設, 積極支持數字產業化、 產業數字化, 進而使綠色全要素生產率得到充分提升。以成都為例, 該市設立成都策源廣益數字經濟股權投資基金合伙企業, 出臺政策加強數字經濟產業“建圈強鏈”和高質量發展; 同時, 打造以“數字、 智能、 綠色”為需求的數字基礎設施體系, 鼓勵航空航天和數字領域企業特色產業集群發展, 形成了設施、 產業助力下組織主導驅動的提升路徑。

組態H2b點明以數字技術人才、 數字政府建設、 數字資源投入、 數字產業融合為核心條件的數字經濟要素能夠實現綠色全要素生產率提升。符合此情況的城市有合肥、 貴陽、 南昌、 鄭州等。此類城市揭示了組織條件下發揮數字政府的引領作用并投入充沛的數字財政資源, 改善當地人才政策以吸引優秀技術人才, 利用大數據優勢設立和發展數字產業集群, 可以創造高的綠色全要素生產率水平。例如: 貴陽建立由市長任組長的數字經濟領導小組, 設置數億元的專項發展基金; 同時, 重點引進大數據產業人才, 打造“一站式”人才服務綜合平臺, 推動“數化萬物、 智在融合”數字產業集聚, 形成了人才、 產業助力下組織主導驅動的提升路徑。

3. 技術—環境共同主導型。組態H3顯示在核心條件數字基礎設施、 數字技術人才、 數字產業融合、 數字金融發展存在, 數字資源投入缺失的情形下, 數字經濟可以助力綠色全要素生產率提升。西寧、 南寧、 蘭州等城市符合該路徑。這類城市以數字化為核心扎實推進基礎設施建設、 培養創新型數字技術人才, 同時把握數字化產業融合發展的良好機遇, 拓展數字金融產品以促進消費、 提升創業活躍度, 通過技術條件與環境條件的有效配置, 緩解數字資源投入缺失的不足, 以促進綠色全要素生產率提高。以西寧為例, 一方面, 該市聚焦數據中心和網絡工程建設, 堅持數字化人才“培育與共享并舉”思路, 設立數字經濟人才建設項目; 另一方面, 該市圍繞工業數字化、 農業數字化和服務業數字化來加快數字產業發展, 凸顯數字金融與實體經濟深度融合的良性循環, 形成了技術和環境共同主導驅動的提升路徑。

(三) 穩健性檢驗

為確保研究結論的可靠性, 參考以往學者經驗(張明和杜運周,2019; 譚海波等,2019)進行穩健性檢驗。本文采用調高原始一致性閾值和調整案例閾值兩種方法: 一是將高綠色全要素生產率組態的原始一致性閾值由0.7調整至0.8, 同時PRI一致性閾值和案例閾值保持不變, 得到的組態結果不變; 二是將高綠色全要素生產率組態的案例閾值從1提高至2, 其余保持不變, 得到的組態為現有路徑的子集。并且, 兩種方法進行實驗后一致性和覆蓋度等擬合參數均不存在差異, 對結論未產生影響。由此說明, 本文的研究結果具有較好的穩健性。

五、 組態路徑的異質性分析

(一) 區位異質性

“胡煥庸線”反映出我國在人口分布和資源稟賦上的區域差異, 主要源自地理和歷史因素導致的區域發展不平衡。因此, 本文借鑒尹文耀等(2016)提出的“準胡煥庸線”, 將該線東南半壁的城市命名為“東南壁城市”, 此類城市特別是沿海區域, 地勢平坦、 水網密布, 多是人口聚集區和經濟發達區; 將該線西北半壁的城市命名為“西北壁城市”, 這類城市面積廣闊卻人口稀少, 資源豐富但多為能源礦產類資源, 耕地和水資源相對匱乏。通過對“準胡煥庸線”兩側的城市案例分別校準建模, 探究數字經濟提升綠色全要素生產率的區位效應, 結果見表4。

在“東南壁城市”中, 存在三種促進綠色全要素生產率提升的驅動路徑, 三種路徑的核心條件中均有高水平的數字產業融合。組態E1中, 在數字技術條件完善的情況下, 充足的數字資源投入和良好的數字產業融合彌補了“東南壁城市”數字金融發展條件的缺失。典型城市有北京、 天津、 上海等。相比之下, 組態E2a、 E2b中健全的數字組織條件發揮了主導作用, 同時大力推進基礎設施建設或者培養高端技術人才, 并深化數字產業融合, 所得原始覆蓋度及唯一覆蓋度均高于組態E1、 E3, 是“東南壁城市”數字經濟提升綠色全要素生產率的主要路徑。寧波、 南昌、 成都等城市符合這種情況。而組態E3表明在政府的強力支持下, 通過創造成熟的數字技術條件和高效的數字環境條件能夠驅動“東南壁城市”的高綠色全要素生產率。青島、 昆明、 洛陽等城市符合該路徑。

在“西北壁城市”中, 得到三種引致綠色全要素生產率提升的驅動路徑。組態W1a、 W1b均以高數字技術人才、 高數字金融發展作為核心條件, 其中: 組態W1a表示輔以必要的基礎設施建設和較高的數字產業融合水平, 即使數字政府建設薄弱的“西北壁城市”也能產生高綠色全要素生產率; 而組態W1b反映完善的基礎設施、 充沛的資源投入和有效的產業融合為提升綠色全要素生產率發揮了輔助作用。覆蓋城市有烏魯木齊、 蘭州、 克拉瑪依、 西寧。組態W2則表明在核心條件數字技術人才、 數字政府建設存在時, 財政資源支持配合產業融合發展, 可以提升“西北壁城市”綠色全要素生產率。代表城市有呼和浩特、 銀川。組態W3a、 W3b的核心條件均為高數字金融發展和非高數字基礎設施, 說明當數字技術條件相對不足時, 依托優良的數字金融發展并輔以一定的數字組織條件, 可以實現綠色全要素生產率的提升。典型案例為金昌、 天水、 石嘴山。

對比發現, 在“準胡煥庸線”兩側, 數字經濟提升綠色全要素生產率的驅動路徑存在顯著的區位異質性。“東南壁城市”中數字產業融合對于高綠色全要素生產率發揮了相對普適的作用, 而數字金融發展作用甚微, 各路徑之間數字基礎設施和數字技術人才存在潛在的替代關系。而“西北壁城市”中高水平的數字技術人才和數字金融發展對于綠色全要素生產率的提升作用更為突出。

(二) 規模異質性

借鑒已有研究(李曉娣和饒美仙,2023), 通過探討城市規模及其規模位序的關系來分析城市規模分布特點, 本文以2021年H3C發布的《中國城市數字化發展指數》為參考, 其中各城市數字經濟發展分為“領先”“發展”和“起步”三個階段。將數字經濟發展規模為“領先”和“發展”階段的城市劃分為“數字先導城市”, 這類城市強調以數字技術為支撐, 電子商務等互聯網新業態較為普及; 將數字經濟發展規模為“起步”階段的城市劃分為“數字后發城市”, 此類城市主要以實體產業為主, 與互聯網數字經濟的融合程度不高。通過對“數字先導城市”“數字后發城市”兩類案例分別校準建模, 檢驗數字經濟促進綠色全要素生產率提升的規模效應, 結果如表5所示。

在“數字先導城市”中, 得到三種促進綠色全要素生產率提升的驅動路徑, 其中數字技術人才和數字產業融合均存在。組態C1表明完善的數字技術條件, 輔以充足的數字資源投入和高效的數字產業融合, 能彌補數字金融發展的不足, 進而促進“數字先導城市”綠色全要素生產率提升。典型城市有北京、 蘇州、 杭州等。相比之下, 組態C2依托健全的數字組織條件、 高水平的數字技術人才和數字產業融合, 所得結果的原始覆蓋度最高, 是數字經濟提升“數字先導城市”綠色全要素生產率的主要路徑。廣州、 合肥、 武漢等城市符合該路徑。組態C3a、 C3b中數字經濟要素存在分布均衡, 其中組態C3a表示在數字基礎設施相對薄弱的情況下, 擁有優質的技術人才、 有效的政府建設和高質量的產業融合, 可以產生高綠色全要素生產率; 而組態C3b說明必要的數字技術人才、 數字政府建設、 數字產業融合發揮輔助作用, 能彌補數字金融發展缺失的短板。覆蓋城市有福州、 石家莊、 沈陽等。

在“數字后發城市”中, 存在兩種引致綠色全要素生產率提升的驅動路徑, 兩種路徑的核心條件中均有高水平的數字基礎設施、 數字政府建設和數字產業融合。組態D1中核心條件為高數字基礎設施、 高數字技術人才、 高數字政府建設、 高數字產業融合和高數字金融發展, 而數字資源投入對產生高綠色全要素生產率并非必要。此路徑指出, 在政府的積極支持下, 完善的數字技術條件與良好的數字環境條件相互配合能夠促進“數字后發城市”綠色全要素生產率提升。代表城市有玉溪、 襄陽、 三亞等。對比之下, 組態D2以高數字基礎設施、 高數字政府建設、 高數字資源投入、 高數字產業融合和非高數字技術人才作為核心條件, 數字金融發展則對驅動高綠色全要素生產率并非必要。該組態體現出憑借完備的數字組織條件, 通過不斷夯實數字基礎設施、 加快數字產業融合, 數字技術人才缺乏的“數字后發城市”也能實現高綠色全要素生產率。贛州、 開封、 宜春等城市符合這種情況。

比較發現, 數字經濟提升綠色全要素生產率的驅動路徑存在明顯的規模異質性。“數字先導城市”中數字技術人才、 數字產業融合是促進綠色全要素生產率提升的關鍵因素, 而“數字后發城市”綠色全要素生產率的提升更依賴于高水平的數字基礎設施、 數字政府建設和數字產業融合。

整體來看, 數字經濟驅動以上四類城市綠色全要素生產率提升的路徑中, 數字產業融合出現了13次, 數字技術人才出現了11次, 說明數字技術人才和數字產業融合是各類城市提升綠色全要素生產率的關鍵因素。通過培養和引進高素質數字技術人才、 推動數字經濟與實體經濟緊密結合, 能夠在更大程度上促進不同類型城市綠色全要素生產率的提升。此外, 在組態路徑的區位異質性和規模異質性分析中, 通過調高原始一致性閾值和調整案例閾值的方法進行穩健性檢驗, 均顯示研究結果穩健。

六、 結論與啟示

(一) 研究結論

本文基于TOE理論框架, 以我國216個地級市經濟數據為樣本, 運用fsQCA方法探究數字經濟提升綠色全要素生產率的組態路徑, 并以“準胡煥庸線”、 數字經濟發展規模為分類標準, 剖析不同城市類型下組態路徑的異質性。研究結論如下: 第一, 單一或少數因素難以對區域綠色全要素生產率提升產生影響, 需要多個前因條件發揮協同作用。第二, 存在三種數字經濟提升綠色全要素生產率的驅動路徑, 即“技術主導—均衡型”“組織主導—均衡型”和“技術—環境共同主導型”。第三, 各組態間的前因條件在一定條件下存在潛在替代關系, 如數字基礎設施與數字技術人才。第四, 數字經濟提升綠色全要素生產率的組態路徑具有明顯的區位異質性、 規模異質性。“東南壁城市”中數字產業融合對于高綠色全要素生產率發揮相對普適的作用、 數字金融發展作用甚微, 而“西北壁城市”更依賴高水平的數字技術人才與數字金融發展; “數字先導城市”中數字技術人才與數字產業融合的作用更加突出, “數字后發城市”則依靠數字基礎設施、 數字政府建設和數字產業融合。整體來看, 數字技術人才和數字產業融合是各類城市提升綠色全要素生產率的關鍵。

(二) 管理啟示

1. 整合城市數字經濟要素, 發揮多因素協同作用。各地區應從整體視角出發, 積極帶動數字技術、 組織管理、 經濟環境三個維度的創新整合。一是加強數字化基礎設施建設, 大力發展物聯網、 云計算、 大數據等數字技術, 加快數字人才培育, 完善人才引進政策; 二是發揮政策引導作用, 提高對數字經濟的關注度, 加大對數字技術研發和應用的支持力度, 合理配置數字化發展資金; 三是推動產業數字化和數字產業化, 積極普及金融知識教育, 提升數字金融供給效率。通過系統性協同配合, 激發數字經濟要素合力, 做到有效提升綠色全要素生產率。

2. 充分挖掘城市自身優勢, 實施差異化發展策略。各城市應立足自身資源稟賦和產業基礎, 以動態的眼光審時度勢, 結合發展實情清晰認識自身的形勢任務、 問題短板, 針對性實施優化路徑。同時, 要整合優勢資源, 發揮市場的導向作用, 建立多主體合作關系, 營造良好的數字經濟氛圍, 釋放經濟社會發展的動力活力。此外, 各地要積極響應區域協調戰略, 促進城市間生產要素流動, 主動融入都市圈和數字經濟發展較好的城市, 實現優勢互補、 聯動發展, 助力綠色全要素生產率提升。

3. 提升數字技術人才質量, 推動數字產業融合發展。各地政府和有關部門要系統推進數字技術人才培養和數字產業融合發展, 形成數字化賦能各行各業的強大合力。一方面, 要高度重視數字技術人才隊伍建設, 通過完善數字技術教育和培訓體系, 加大對高校和科研院所的支持力度, 不斷提高數字化應用能力, 建立人才、 技術、 數據等要素流動的良性循環機制。另一方面, 要深入推進產業數字化轉型, 搭建專業生產性數字服務平臺, 突出數字產業集群優勢, 延伸數字產業創新鏈條, 建設數字經濟產業園, 培育數據驅動的新業態, 從而實現綠色全要素生產率的持續提升。

【 主 要 參 考 文 獻 】

戴魁早,駱莙函.環境規制、政府科技支持與工業綠色全要素生產率[ J].統計研究,2022(4):49 ~ 63.

杜運周,劉秋辰,陳凱薇等.營商環境生態、全要素生產率與城市高質量發展的多元模式——基于復雜系統觀的組態分析[ J].管理世界,2022(9):127 ~ 145.

李曉娣,饒美仙.數字經濟賦能城市科技創新的組態路徑研究[ J].科學學研究,2023(11):2086 ~ 2097+2112.

藺鵬,孟娜娜.綠色全要素生產率增長的時空分異與動態收斂[ J].數量經濟技術經濟研究,2021(8):104 ~ 124.

劉敏樓,黃旭,孫俊.數字金融對綠色發展的影響機制[ J].中國人口·資源與環境,2022(6):113 ~ 122.

逯進,李婷婷.產業結構升級、技術創新與綠色全要素生產率——基于異質性視角的研究[ J].中國人口科學,2021(4):86 ~ 97+128.

譚海波,范梓騰,杜運周.技術管理能力、注意力分配與地方政府網站建設——一項基于TOE框架的組態分析[ J].管理世界,2019(9):81 ~ 94.

萬曉榆,羅焱卿.數字經濟發展水平測度及其對全要素生產率的影響效應[ J].改革,2022(1):101 ~ 118.

烏靜,肖鴻波,陳兵.數字經濟對綠色全要素生產率的影響研究[ J].金融與經濟,2022(1):55 ~ 63.

徐偉呈,周田,鄭雪梅.數字經濟如何賦能產業結構優化升級——基于ICT對三大產業全要素生產率貢獻的視角[ J].中國軟科學,2022(9):27 ~ 38.

許憲春,張美慧.中國數字經濟規模測算研究——基于國際比較的視角[ J].中國工業經濟,2020(5):23 ~ 41.

楊慧梅,江璐.數字經濟、空間效應與全要素生產率[ J].統計研究,2021(4):3 ~ 15.

張英浩,汪明峰,崔璐明等.數字經濟水平對中國市域綠色全要素生產率的影響[ J].經濟地理,2022(9):33 ~ 42.

Ding H.. What kinds of countries have better innovation performance?—A country-level fsQCA and NCA study[ J]. Journal of Innovation & Knowledge,2022(4):100215.

Du Y., Zhou J., Bai J., et al.. Breaking the resource curse: The perspective of improving carbon emission efficiency based on digital infrastructure construction[ J]. Resources Policy,2023(85):103842.

Eom S. J., Lee J.. Digital government transformation in turbulent times: Responses, challenges, and future direction[ J]. Government Information Quarterly,2022(2):101690.

Fiss P. C.. Building better causal theories: A fuzzy set approach to typologies in organization research[ J]. Academy of Management Journal,2011(2):393 ~ 420.

Shahbaz M., Wang J., Dong K., et al.. The impact of digital economy on energy transition across the globe: The mediating role of government governance[ J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews,2022(166):112620.

Shaikh A. A., Glavee-Geo R., Karjaluoto H., et al.. Mobile money as a driver of digital financial inclusion[ J]. Technological Forecasting and Social Change,2023(186):122158.