服務深度學習的智慧空間:理念、模型建構 與實現路徑

李同同 吳南中

摘要:近年來,更加強調主體有意義學習的深度學習受到研究者的廣泛關注,如何通過信息技術加強學習環境使深度學習得以發生逐漸成為教育領域的關注焦點。基于此,文章首先從理念層面對服務深度學習的智慧學習空間的相關要求進行了理論論證,認為建構服務深度學習的智慧學習空間需要進行促進學習者學習深度參與的整體設計、進行促進學習者資源獲取靈活的混合架構、為教師實時指導提供數據支持、服務個體自適應的學習支持服務開展。然后,文章在梳理學習空間設計基本要素和深度學習發生機制的基礎上,參考PSST框架構建了服務深度學習的智慧學習空間模型。最后,文章以智慧學習空間模型為基礎,提出了服務深度學習的智慧學習空間的建構路徑。文章通過研究,旨在為服務深度學習的智慧學習空間建構提供理論支持和實踐指導,為學習者更好地實現深度學習提供個性化服務。

關鍵詞:深度學習;智慧學習空間;模型建構;實現路徑

【中圖分類號】G40-057 【文獻標識碼】A 【論文編號】1009—8097(2024)06—0133—10 【DOI】10.3969/j.issn.1009-8097.2024.06.014

近年來,隨著情境認知學習理論、建構主義學習理論等當代主流理論的演進和發展,人們的知識觀和學習觀發生了重大轉變。與此同時,信息技術逐漸嵌入、解構和再構學習空間,促使線上線下相融合的混合式學習成為一種新常態,大規模個性化成為教學的新特征。由此,在深刻理解學習認知發生過程和信息技術逐漸滲透教學領域的雙重作用下,如何進一步利用信息技術增強學習環境來促進學習者學習成為學者的關注焦點。隨著人們對高質量學習的進一步理解和持續追尋,通過打造高質量課堂來實現深度學習,以進一步提升學習成效,成為提升教育質量的不二選擇。在這樣的環境驅動下,教育工作者越來越關注如何通過信息技術促進學習者的理解加深和認知結構生成,以及如何提升個體與環境交互中的深層次認知水平,讓學習者實現內在心智活動與認知活動的聯結。而這一過程的實現需要智慧學習環境及其所蘊含的先進學習工具來為學習者提供更加情境性、立體化的知識獲得體驗,使學習者能夠實現指向高階思維培養、深度加工能力建構、主動參與和問題解決能力提升的深度學習,進一步優化人才培養質量,因此構建能夠促進深度學習發生的智慧學習空間具有現實意義。基于此,本研究構建了智慧學習空間理論模型,并提出了智慧空間服務深度學習的實踐路徑,以期為智慧學習空間為學習者提供更加適切性、伴隨式、個性化的學習支持服務奠定學理基礎和實踐支持。

一深度學習視域中的智慧學習空間

1 學習空間的概念演進與現代意蘊

“空間”一詞最早在幾何學、物理學和地理學中被用來描述物質層面的空間概念,坐標、位置、距離等是空間的基本構成要素[1]。教育領域中,學習空間作為承載教學資源的重要要素受到廣泛關注。20世紀90年代以來,建構主義理論、情境認知理論的興起為學習空間一詞的出現提供了契機,興起了改造和重構傳統教室、實驗室等教學場所的熱潮,成為各國教育中的一大熱點。從影響因素方面來說,學習空間的出現代表原有固定封閉的教學實體環境向靈活開放的學習空間轉向,其與信息技術在教育領域的廣泛滲透、人們對學習過程的認知理解和對非正式學習的重視密切相關[2]。從發展歷程方面來說,學習空間的演變經歷了以“田野”為載體的原始社會學習空間,以“私塾書院”為代表的古代社會學習空間,以“教室”為載體的現代社會學習空間,以自主學習、個性化學習、探究式學習、協作學習、泛在學習等為特征的網絡時代學習空間,逐步轉變為以數據為驅動的智能時代學習空間。從形態特征方面來說,隨著學習空間逐漸從物理學習空間延伸到虛擬學習空間,靈活布局、圓形課桌、多屏空間、信息共享等[3]成為當代學習空間的共同特征,學習空間不斷朝著更加智能化的虛實融合形態發展[4],逐步呈現聯通、融合的趨勢[5]。

智能時代的學習空間以數據為驅動,通過數據收集與分析感知學習場景,識別學習者特征,并在此基礎上提供個性化學習支持服務。具體來說,混合學習空間不僅強化了原有學習空間中學習者“主動性、社會性和個性化”[6]的學習空間隱喻,更體現了數據支持、非線性、智慧性、碎片性等新的特性[7]。許亞峰等[8]指出,混合學習空間包括基礎支撐層、智能技術層和智能服務層三層架構,這種完整的技術架構能夠實現環境對學習者的主動感知,進而根據學習者的學習狀態提供適切的學習內容和學習情境,提高學習者參與學習的適應性和舒適度。

2 深度學習及其智慧學習空間配套需求

何克抗[9]基于布魯姆教學目標理論推演出了深度學習的核心要義,即深度學習是通過全新的理念、方式和必要的工具、手段、資源以培養學習者的應用、分析、評價、創造等高級深層認知能力的過程,是一種重在促進學習者理解加深和認知結構生成的學習方式。深度學習的發生往往要經歷“注意與預期、激活原有知識、選擇性知覺、整合知識信息、知識建構或轉化、遷移應用、評價和創造”[10]環節。具體來說,深度學習包括深度的學習過程和深度的學習結果兩個方面。其中,學習過程的深度主要體現為學習者在相應學習活動中所傾向的學習方法方面,一般將以理解闡述、批判思考和概念整合為核心的學習形態理解為“深度學習”;學習結果的深度可由學習者思考和回答問題時體現的思維結構來表征,形成關聯結構和抽象拓展結構意味著發生了深度學習[11]。總的來說,深度學習更加強調學習成效的取得,“其更加關注個體在與環境交互中的深層次認知水平的提升和內在心智活動與認知變化的聯結”[12]。

在規模化的學習者和班級授課的組織模式下,要想開展深度學習使學習真正發生而不只是學習行為發生,需要得到智慧空間所塑造的學習環境和先進學習工具的支持。按照深層認知、建構主義等深度學習理論,增強現實(Augmented Reality)、虛擬現實(Virtual Reality)技術及相關學習資源和工具共同打造的智慧學習空間能夠為學習者提供更加情境性、立體化的知識獲得體驗[13],并為深度學習提供“能量”。智慧學習空間從本質上來說是一種融合了云服務、教學和資源等要素的技術增強型學習環境[14],以方便學習者無縫開展個性化學習和協作學習[15]。技術增強后的智慧學習空間也在促進深度學習中具有重要作用:①智慧學習空間能夠將學習者從繁雜的精準記憶和機械復述中解放出來,更加專注于對知識的理解、應用、分析、綜合和創造,能夠在動態的知識呈現中生成深層認知能力和高階思維。②智慧學習空間在信息技術的加持下不僅方便開展形式多樣的教與學活動,其中優質豐富的教學資源也能更好地滿足學習者的學習興趣和提升學習效率,服務學習者的個性化需求。③智慧學習空間對知識內容分層剖析、環環緊扣的設計有助于學習者進行由淺入深、不斷提升的學習探討,使學習者的學習由線性發展走向網狀化和立體化發展。

由此可見,深度學習發生的條件和智慧學習空間呈現的功能之間具有內在契合性。一方面,深度學習的發生要求學習者能夠在學習計劃制定、學習活動監控、學習效果評價和學習行為調整過程中獲得更加個性化的指導和支持,這需要一種技術、工具、資源和活動支撐下的智慧性學習環境的支持[16]。另一方面,智慧學習空間能夠通過信息技術對學習者的學習行為、學習情緒、學習動機等進行記錄和分析,以提供更加精準全面的反饋,并作為教育者教學計劃調整和教學策略改變的重要依據,為學習者和教育者構建更加良好的教與學生態。

二服務深度學習的智慧學習空間理念

1 智慧學習空間服務學習者深度參與學習的整體設計

深度學習不是學習者對知識的機械性復制、記憶和背誦,而是一種在已有認知結構上的意義生成和主動建構,是“一種基于經驗的學習、一種建構知識結構的學習、一種批判性檢視的學習、一種理解性的記憶學習、一種反思和監控的學習”[17]。深度學習的發生強調學習者的深度參與,為引導學習者從超越淺表化的學習參與逐漸走向促進高階思維發展的深度參與,智慧學習空間要進行能夠促進這一行為的整體設計。班杜拉的三元交互決定論認為個體、行為和環境是影響行為成效的關鍵要素,而學習者深度參與學習是一個學習行為,因此旨在服務學習者參與深度學習的智慧學習空間在設計過程中同樣要考慮這三要素之間的交互影響[18]。從個體角度來說,智慧學習空間在設計過程中要以多種技術支持學習者在學習中的深度參與,通過技術盡可能支持學習者多種深度學習方法的搭配使用和靈活切換,并持續性激發學習者的學習動機使其能夠不斷投入到學習過程中。從行為角度來說,智慧學習空間設計要體現交互性,通過交互實現“視域融合”,讓學習者在深入的交互中實現有效的深度學習和“情感沸騰”。從環境角度來說,“網絡課程的目標、組織結構、任務/活動/作業類型與內容、活動時間、活動的復雜度、評價類型、技術工具”[19]都會對學習者是否采用深度學習方法產生影響。因此,智慧學習空間設計要以促進學習者的沉浸式學習和具身參與為原則,打造激發深度學習發生的環境生態。

2 智慧學習空間服務學習者靈活獲取資源的混合架構

智慧學習空間建構不僅要注重資源的豐富性和多元化,更要確保學習者在獲取資源的過程中更加靈活方便,因此在建構過程中服務深度學習的智慧學習空間要為學習者提供更加方便的資源獲取通道。這就需要智慧學習空間真正“聰明”起來,做到不需要學習者明確表達需求就通過自身的判斷和感知了解學習者的實際需求,并向學習者精準推送學習資源。具體來說,智慧學習空間要通過虛擬空間和現實空間的混合架構,為學習者在需要伙伴支持的時候提供協作學習場景,在需要查閱資料的時候提供知識鏈接,在思維受困的時候提供教師指導。實現這些需求,要具備三個必要條件:①學習者過往學習經驗的廣泛獲取。學習者的每一次學習都是在已有知識經驗基礎上開展的,因此需要廣泛獲取學習者過往經驗的相關數據,以為學習者提供更加適切的學習資源。②需求算法的建設。不同的需求狀態對應不同的資源配套,而不同的資源配套需要不同算法的支持,因此要加強需求算法的開發和建設。③反饋數據的接入。大數據在向學習者智能推送資源或學習者主動獲取資源后,需要生成反饋數據來呈現學習資源對學習者學習過程的支持程度,方便資源建設者不斷優化學習資源內容和推送方式。總的來說,相較于傳統學習空間中資源受限和獲取途徑復雜導致的學習進程緩慢、學習效果不理想等問題,智慧學習空間能夠通過技術延伸學習空間的覆蓋范圍并增強學習空間的支持服務能力,使學習者在學習中靈活獲取資源,思維過程順利發展到下一階段,最終實現深度學習。

3 智慧學習空間服務學習者自適應學習的支持服務開展

技術加強后的智慧學習空間具有“無縫泛在、交互參與、情境感知、自適應性”等關鍵特征[20],其特征的核心作用發揮需要學習者主動參與學習,因此為學習者的自適應學習提供支持服務是智慧學習空間的題中之義。在自適應學習的話語邏輯下,學習的主動性再次回到學習者自身,“主動探索”替代“被動接受”成為學習者學習生活的主調,激活了學習者提升自我的“自帶基因”,對實現真正的深度學習具有重要作用。智慧學習空間要通過技術支持使學習者根據自身條件進行自適應學習,即讓學習者在進入不同的學習情境、面對不同的知識內容和呈現方式時能夠進行自我調整以適應新的學習環境,而這一過程的發生依賴于智慧學習環境的支持。智慧學習空間服務學習者自適應學習的支持服務具有內在必然性:一方面,根據多元智能理論,每個學習者的智能結構都是不同的,這說明不同學習者進入學習狀態時的基礎水平存在差異,因此智慧學習空間要具備讓學習者根據自身能力水平、學習習慣、思維特征自主選擇適合的學習資源開展學習的功能。另一方面,深度參與學習的發生需要學習者與環境進行信息、行為和情感等方面的交互,以達到深層次認知水平的提升和內在心智結構的變化,這一過程是私人性質極強的學習行為,因此需要為學習者提供更加個性化的學習支持服務,使其能夠開展自定步調、自我導向、自主適應的學習。

4?智慧學習空間服務教師實時指導的數據支持

智慧學習空間服務深度學習發生的關鍵是強化學習者在課堂中的主體地位,把學習交給學習者,而這一目標的實現離不開教師基于數據支持的及時指導。數據支持是指智慧學習空間在建構過程中通過接入網絡實現了對學習者學習過程的捕捉[21],智慧學習空間要通過大數據提供及時全面的反饋,方便教師據此判斷學習者的學習狀態和和對知識的理解程度,進而有針對性地為學習者提供實時指導。余勝泉在基于學情分析工具的精準教學模式中提出了“基于數據以學定教,基于數據因材施教,基于數據以評促教”的基本原則[22],這同樣適用于智慧學習空間中服務教師實時指導的數據支持過程。首先,智慧學習空間要在教學活動開展之前獲得學習者學情方面的數據信息,為教師根據學習者的實際情況確定教學計劃提供支持;其次,智慧學習空間要在教學活動開展過程中通過情感感知、語音語義識別等技術捕捉學習者的學習狀態,讓教師能夠根據學習者的學習進度和理解程度調整教學節奏,及時提供指導和幫助;最后,智慧學習空間要在教學活動結束后通過全過程數據的采集分析為教師提供教學反饋,讓教師更好地了解學習者的學習效果并不斷進行教學反思,形成教學智慧。總的來說,教師只有通過技術支持獲得關于學習者的全過程數據信息,才能通過對數據的分析準確判斷學習者的學習狀態和學習需求并提供適時的指導幫助,以更好地促進學習者深度學習的發生。

三服務深度學習的智慧學習空間模型建構

1 服務深度學習的智慧學習空間要素

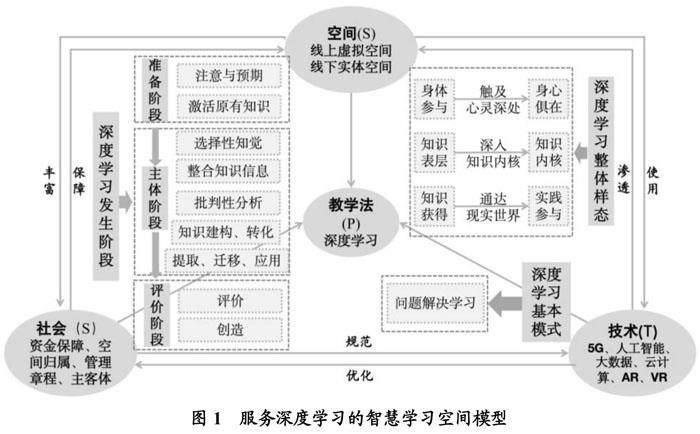

昆士蘭大學教授D.Raclife等[23]基于下一代學習空間項目提出了“教學法-空間-技術”框架(Pedagogy-Space-Technology,PST),成為學習空間設計和評價過程中的典型模式。之后,華子荀等[24]在分析PST框架的基礎上優化了新型學習空間的設計方法,提出了以目標為導向的PST框架,即“目的-教學法-空間-技術”框架,這種學習空間再設計方法支持正式和非正式學習。陳向東等[25]以PST框架為參考并結合項目開發經驗,將社會因素納入其中構建了“教學法-社會-空間-技術”(Pedagogy-Society-Space-Technology,PSST)框架,完整闡釋了教育、社會、空間和技術四要素之間的相互影響關系。陽亞平等[26]從理論與實踐相結合的視角出發構建了PSST框架下的智慧學習空間設計模型,提出空間設計應遵循“支持形式多元的教育、統籌協調社會性因素、構建結構靈活的空間、實現技術的融會貫通”四項基本原則。教育、空間和技術是學習空間設計框架關注的核心要素,而學者聚焦不同的現實問題和關注要點又加入了新的元素,進一步拓展了學習空間的內涵。深度學習作為同時關注學習過程和學習效果的一種學習方式,更加關注學習者是否可以獲得一個能夠不斷完善和修正的思維框架與認知體系而非一套終極不變的真理體系,更加強調學習者觸及知識概念本質的理解。綜合考慮學習空間設計的基本要素和深度學習的發生機制,本研究以PSST框架為參考,構建了服務深度學習的智慧學習空間,即主要涵蓋教學法、社會、空間和技術四個要素。

總的來說,PSST框架下服務深度學習的智慧學習空間各要素表現出不同的內涵特征和具體功能。其中,教學法要素實現了在線教學和面授教學的一體化設計,既能通過在線教學突破時空限制并促進資源流通,又能依托線下教學開展交流討論以增進師生情感,實現了依據知識內容特征和教學實際需要的教學情景的多元化、個性化打造。社會要素能夠將政府、技術部門、學校、專家和師生等主體納入智慧學習空間的建設和管理,為智慧學習空間的資源供給、規則制定、制度保障和權利配置提供了具體方案,保障了智慧學習空間的規范化、高效化運行。空間既可以通過配置能隨意拆分、靈活拼接的移動桌椅,打造色彩舒適、環保安全的物理空間環境;也可以通過創建支持資源共享、視頻互動和教學管理的虛擬空間環境,創造一種靈活開放且滿足學習者合作與展示需求的智慧學習空間。技術主要是依托人工智能、5G、大數據和物聯網等技術,實現智慧教學和智慧管理,打造能夠促進學習者深度學習的虛實融合的智慧型學習空間。

2 服務深度學習的智慧學習空間關系

PSST框架下服務深度學習的智慧學習空間各要素之間相互影響、相互促進。從外部來看,社會、空間和技術共同組成深度學習發生的外部支持環境,共同促進教師的教和學習者的學走向智慧化發展,以實現學習者的深度學習。從內部來看,在教育教學活動外部資源的充分保障下,教師和學習者在準備階段、主體階段和評價階段開展廣泛交流互動,將學習者的學習逐漸推向自我建構的、注重理解的有意義學習。

①教學法以深度學習為目標在社會、空間和技術三要素的有效整合下實現智慧化發展。服務深度學習的智慧學習空間必須具備虛實融合的學習場景、健康有序的運行機制和智能智慧的技術服務。只有這樣,學習者才能根據自身的學習興趣和學習能力在“觸手可及”的資源寶庫中選擇學習資源,在不同的思維發展階段靈活自如地調動已有經驗并“行動敏捷”地穿梭于不同的學習場景。

②社會在為技術融入和智慧空間打造提供規范與保障的過程中實現生命化發展。社會在智慧學空間打造的過程中充當資源供給者、規則制定者、制度保障者、權利配置者等重要角色,是智慧學習空間中主體、客體、教學、資源、技術等要素實現合理流動的重要條件。而其在發揮作用的過程中針對不同的場景和不同的主體也被賦予了更多人性化、個性化等特征,是其更加富有生命力的重要基礎。

③空間以社會為保障通過技術的滲透實現了虛實融合的立體化拓展。技術的融入使線下實體空間拓展到了線上虛擬空間,這是學習空間具備“智慧性”的重要基礎。而社會在空間的打造過程中為其提供了資金保障、劃定了空間歸屬、明確了管理過程、規范了參與者行為,使學習空間的運行更加有序。

④技術以社會為規范通過學習空間的使用實現了靈活智慧的創新化提升。社會是解決智慧學習空間打造過程中技術投入量、技術所屬權、技術使用方式等問題的核心要素,為技術的正確使用提供了參考規范。而技術在被學習空間以解決現實問題為目的進行選擇和使用的過程中不斷形成新的應用場景,即同一技術被不同個體使用時或在不同場景中會表現出不同的技術效率,這是技術在后續發展中不斷實現革新和迭代的重要基礎。

3 服務深度學習的智慧學習空間模型

本研究從學習空間設計的PSST框架出發,以促進學習者的深度學習為目標設計了服務深度學習的智慧學習空間模型(如圖1所示)。一方面,從運行過程上來說,服務深度學習的智慧學習空間圍繞促進學習者實現深度學習這一目標,通過技術賦能拓展學習空間和優化社會管理規范,通過社會管理保障學習空間的功能發揮和提升技術的使用效率,通過學習空間的建構反過來豐富社會管理經驗和促進技術的迭代升級。另一方面,從實施效果上來說,服務深度學習的智慧學習空間更好地契合了深度學習整體樣態,使學習者實現了從身體參與到身心俱在、從知識表層到知識內核、從知識獲得到實踐參與的問題解決學習,方便學習者在深度學習的不同思維發展階段中實現線上和線下、正式學習和非正式學習、自主和協作等不同場景的自由切換,通過預測性的“量身定制”和過程中的“自動調整”“不斷生成”為學習者提供個性化、一體化的學習支持服務,以達到促進深度學習的目的。

四服務深度學習的智慧學習空間實現路徑

服務深度學習的智慧學習空間的社會要素、空間要素和技術要素以“三足鼎立”之勢實現了整體空間架構,從而支撐了指向學習者深度學習行為發生的教學法的實現。因此,在建構服務深度學習的智慧學習空間的過程中,需要以實現深度學習為目標,統籌智慧學習空間的各個要素,通過技術賦能智慧學習空間最大限度地消除虛擬空間和實體空間的邊界,實現智慧學習空間無縫融合的整體性設計。

1 空間新基建:圍繞大數據的采集與應用布局學校整體生態

教育新基建指的是教育平臺、資源及其支持體系的打造,核心是學習平臺、教育資源和教育大數據的應用體系,教育新基建對解決我國教育信息化發展中的“瓶頸”問題和教育領域中的“痛點”問題具有重要作用[27],服務深度學習的智慧空間打造需要以教育新基建來拓展空間生態和增強服務功能。首先,從校園整體生態建構探索以服務深度學習為目標的校園基建。只有堅持目標導向才能真正重構體系完善、配置靈活、全面優化和可持續發展的智慧化教育生態,才能合理規劃校園中的虛擬空間和實體空間布局,為學習者的深度學習提供多樣化、混合性學習活動支持。校園新基建要通過信息技術獲取學習者的消費類型、興趣愛好、圖書借閱、課外學習時間等數據,并根據數據分析更加全面地了解學習者的學習動機、學習偏好、思維特征等信息,以便后續教師采取不同的教學策略以提供針對性指導。其次,行動主體要以標準化為原則指導整個智慧學習空間建設。我國教育信息化經歷了數字化、智能化發展階段的積累,正逐漸過渡到智慧化發展階段,但是在發展過程中“明顯存在重硬件投入、重短期應用效果,輕后期運維更新、輕多平臺系統兼容和輕系統規劃等問題”[28],究其原因主要在于,建設中沒有標準或現有標準之間彼此排斥,因此必須要以標準化建設為原則實現新信息和新資源的嵌入與更新。最后,智慧學習空間要以打造智慧校園為行動指南。相關主體利用信息技術來實現教學設施、科研設施和公共服務設施等方面的提質升級,促進學校線上虛擬空間和線下實體空間的一體化建設。只有這樣,才能消除課堂與校園、學習與生活、正式學習與非正式學習之間的邊界感,減少學習者在場景切換的巨大反差中的不適感,并將學習從課堂中的正式學習延伸到生活中的泛在學習、非正式學習。

2 能力新基礎:圍繞智慧學習空間塑造教師建構深度學習形態的現實能力

對于至今沒有找到最佳答案的著名的錢學森之問“為什么我們的學校總是培養不出創新人才”,智慧教育或許可以給出部分答案[29]。智慧教育需要具有教育智慧的教師來實施,而智慧學習空間的建構者、合作者、引導者也是教師,其背后運行的支持體系需要教師來完成。在智慧學習空間中教師要以促進學習者深度學習的發生為目標對面授活動與在線活動進行一體化設計,并以集中面授、視頻互動、小組協作、在線答疑等多種方式靈活有序地切換教學場景,避免教學活動和教學內容的重復,實現高效、智慧的混合式教學。具體來說,在深度學習的準備階段,教師要通過智慧學習空間的數據采集功能,了解學習者的學情基礎和初始預期,為學習者提供更具針對性和個性化的學習內容,最大化地引起學習者對新知識的注意并激活原有知識和經驗,讓學習者能夠帶著好奇心和求知欲積極地進入學習狀態。在深度學習的主體階段,學習者會根據自己的認知偏好有選擇性地關注知識內容,并針對具體情況調用和整合已有的知識信息對新知識進行批判性分析,在實現對概念的理解深化和知識的建構轉化后將其擴充到已有的認知結構中,并在后續的新情境中提取、遷移和應用。在該過程中,教師要對學習者的學習行為進行監控,隨時洞察學習者的學習狀態,并提供適切的學習支持服務,成為學習者深度學習過程中的資源補充者和篩選者。在深度學習的評價階段,學習者在完成一輪深刻理解和深度學習之后,會形成新的認知結構,需要得到檢驗和評價,為后續的知識創造和應用奠定基礎。因此,教師一方面需要對學習者的學習知識能力水平進行評價,讓學習者明確自己對新知識的理解程度;另一方面,需要對知識本身進行評價,讓學習者明確知識的功能、價值和使用情境等。而這種評價要通過智慧學習空間來提供技術支持和數據支撐,通過精準評價達到提升教學成效的目標。

3 資源新形態:圍繞學習者個性化層次性需求建構系統資源

智慧學習空間為學習者提供了一個開放的、相互協商的學習環境[30],使學習者能夠在資源豐富、廣泛支持的氛圍中重塑智能結構。智慧學習空間要實現自身功能的智能性、交互性和沉浸感,需要充分考慮學習者的個性化需求和層次性需求,在資源建設中體現知識內容的多樣性和知識難度的梯級提升。首先,從智慧學習空間的平臺建設方面來說,云服務平臺、教學平臺、資源平臺要照顧到不同用戶的使用需求,增強實用性。同時,要以“智能交互黑板、內置的交互式教學軟件等各種智能小工具作為輔助工具”[31],使學習者能夠深度參與到課堂教學中并實現個性化交互,以有效促進深度學習。其次,從智慧學習空間的內容建設方面來說,資源類型要體現豐富性和多樣化,包含教材、多媒體教輔素材、微課教學資源、實驗視頻、動畫教學工具、測試題庫等多種資源,以滿足學習者個性化學習的需要,使其在深度學習的不同階段都能得到與自身認知能力相匹配的資源支持。此外,資源內容還要按照難易程度形成梯度序列,方便不同能力水平的學習者進行由淺入深、由易到難的學習,實現低階思維向高階思維的不斷攀升。最后,從智慧學習空間的場景建構方面來說,技術加強后的學習環境要將知識還原至真實世界場景中,通過呈現知識的“來龍去脈”和“真實面貌”幫助學習者更好地理解知識價值,進而激發學習者的學習興趣[32]。情境認知理論揭示了知識的情境性和協商性等特征,因此為促進學習者的深度學習,智慧學習空間也應當在資源建設中更好地進行情境創設,滿足學習者多樣化、個性化的學習需求。

4 支持新情境:圍繞學習者深度學習需求形成自適應學習引擎

受限于資源條件,傳統教學只能采取步調統一的集體教學模式,主要表現為教師為學習者提供統一的教材,采取統一的教學方式,設定統一的反應時間。這導致部分學習基礎較好的學習者已經實現了深度學習,但由于教師還沒有開啟新的學習內容而存在“等待期”和“空窗期”;與此同時,部分學習困難的學習者往往會在深度學習的某一環節被教師倉促“打斷”和“喊停”。技術加強后的智慧學習空間能夠從根本上解決學習者學習需求和學習步調不統一的問題,核心是建構學習空間中的自適應引擎系統,即圍繞學習者的深度學習需求建設自適應智慧學習模塊,進行模塊化、結構化、智能化的自適應引導,方便教師根據學習進展提供學習支持服務。所謂模塊化,就是要實現對某一知識點或某一技能所對應知識的模塊化打包,以保證學習者學習過程的連續性和知識結構的完整性。所謂結構化,就是智慧學習模塊在建設和存儲過程中要實現條理化。具體來說,在建設過程中可以按照年級、學科、資源內容、資源類型等不同維度為智慧學習模塊貼上相應標簽進行分裝,以方便學習者在自適應學習中快速獲取資源[33]。所謂智能化,就是在模塊化和結構化的基礎上,一方面智慧學習空間能夠根據學習者的瀏覽記錄、學習需求、行為特征等數據信息判定學習者的認知風格,為學習者進行自適應學習精準推送學習資源和學習任務,以引導學習者在“消費”資源中不斷實現深度學習;另一方面,智慧學習模塊在學習者的使用過程中也能根據其使用習慣和認知偏好進行結構優化與動態調整,以智能化地進行自我更新和功能優化。

參考文獻

[1]付強,辛曉玲.空間社會學視域下的學校教學空間生產[J].山東社會科學,2019,(4):74-79.

[2][3]許亞鋒,尹晗,張際平.學習空間:概念內涵、研究現狀與實踐進展[J].現代遠程教育研究,2015,(3):82-94、112.

[4][7][21]吳南中.混合學習空間:內涵、效用表征與形成機制[J].電化教育研究,2017,(1):21-27.

[5]李爽,鮑婷婷,王雙.“互聯網+教育”的學習空間觀:聯通與融合[J].電化教育研究,2020,(2):25-31.

[6]陳衛東.未來課堂的空間設計:以學習者為中心[J].中國信息技術教育,2012,(10):76-81.

[8]許亞峰,陳衛東,李錦昌.論空間范式的變遷:從教學空間到學習空間[J].電化教育研究,2015,(11):20-25、32.

[9]何克抗.深度學習:網絡時代學習方式的變革[J].教育研究,2018,(5):111-115.

[10]吳秀娟,張浩,倪廠清.基于反思的深度學習:內涵與過程[J].電化教育研究,2014,(12):23-28、33.

[11]姚佳佳,李艷,潘金晶,等.同伴對話反饋對大學習者在線深度學習的影響研究[J].華東師范大學學報(教育科學版),2022,(3):112-126.

[12]馬云飛,鄭旭東,趙冉,等.深度學習的發生機制與多模態數據測評研究[J].遠程教育雜志,2022,(1):50-60.

[13]何克抗.深度學習:網絡時代學習方式的變革[J].教育研究,2018,(5):111-115.

[14]胡國良,黃美初.“5G+AI”視域下智慧學習空間的構建研究——基于開放大學的實踐探索[J].遠程教育雜志,2020,(3):95-104.

[15]白冬松,于洪濤.深度學習視域下混合式教學的設計與應用效果——以“病理生理學”課程為例[J].現代教育技術,2023,(3):84-90.

[16]楊海茹,劉清堂,張玉,等.信息技術支持的生態化“物理-虛擬-資源”學習環境設計[J].中國電化教育,2019,(3):89-96.

[17]呂林海.大學習者深層學習的基本特征、影響因素及促進策略[J].中國大學教學,2016,(11):70-76.

[18]吳遐,高記,劉兵.以評促學:基于三元交互決定論的同伴互評研究[J].中國遠程教育,2020,(4):58-64、77.

[19]吳亞婕.影響學習者在線深度學習的因素及其測量研究[J].電化教育研究,2017,(9):57-63.

[20]景玉慧,沈書生.基礎教育智慧學習空間建設的SWOT透視——以南京市江寧區為例[J].電化教育研究,2019,(2):77-86.

[22]搜狐網.余勝泉:常見在線教學模式與工具[OL].?

[23]Radcliffe D, Wilson H, Powell D, et al.?Learning spaces in higher education:?Positive outcomes bydesign[OL].?

[24]華子荀,馬子淇,丁延茹.基于目標導向“教學法-空間-技術”(PST)框架的學習空間再設計及其案例研究[J].中國電化教育,2017,(2):76-81.

[25]陳向東,陸蓉蓉.新型學習空間[M].桂林:廣西師范大學出版社,2013:26-28.

[26]陽亞平,丁革民,陳展虹.開放大學智慧學習空間設計與實踐探索[J].中國遠程教育,2021,(9):39-48.

[27][28]祝智庭,許秋璇,吳永和.教育信息化新基建標準需求與行動建議[J].中國遠程教育,2021,(10):1-11、76.

[29]祝智庭.智慧教育新發展:從翻轉課堂到智慧課堂及智慧學習空間[J].開放教育研究,2016,(1):18-26、49.

[30]曹永國.“追求卓越”的教育隱憂及理性化解[J].河南師范大學學報(哲學社會科學版),2019,(3):149-156.

[31]胡國良,黃美初.“5G+AI”視域下智慧學習空間的構建研究——基于開放大學的實踐探索[J].遠程教育雜志,2020,(3):95-104.

[32]景玉慧,沈書生.基礎教育中智慧學習空間的應用視角與層次[J].中國電化教育,2019,(6):29-36.

[33]景玉慧,沈書生.智慧學習空間的建設路徑[J].電化教育研究,2018,(2):21-25、38.

Smart Space for Servicing Deep Learning: Concept, Model and Implementation Path?

LI?Tong-Tong1WU Nan-Zhong2[Corresponding Author]

(1. Chongqing Engineering Vocational and Technical College, Huang Yanpei Vocational Education Research Institute, Chongqing, China?402260;2.?Southwest University, Big Data Application Research Institute, Chongqing, China?400715)

Abstract: In recent years, deep learning that emphasizes subject meaningful learning has been received widespread attention from scholars. How to strengthen the learning environment through information technology to enable deep learning to occur has gradually become the focus of attention in the field of education. Based on this, the paper first demonstrated the relevant requirements of smart learning space for serving deep learning from the rational level. It was believed that constructing a smart learning space for serving deep learning required an overall design to promote learners?deep participation, a hybrid architecture to promote learners?access to flexible hybrid architecture, data support for teachers?real-time guidance, and the development of learning support services to serve individual adaptation. Then, based on the basic elements of learning space design and the occurrence mechanism of deep learning, referring to the PSST (pedagogy-society-space-technology) framework, this paper constructed a smart learning space model for serving deep learning. Finally, based on the smart learning space model, a construction path of thesmart learning space for serving deep learning has been formed. Through research, this paper was expected to provide theoretical support and practical guidance for the construction of a smart learning space for serving deep learning, and offerpersonalized services for learners to better achieve deep learning.

Key words: deep learning; smart learning space; model construction; implementation path

*基金項目:本文為重慶市教改2023年度重大項目“重慶職業教育數字化轉型行動體系建構與檢驗”(項目編號:Z231038W)、“數字化學習技術基礎與應用教育部工程研究中心”2023年創新基金項目“數字技術賦能教師專業發展成效研究”(項目編號:1331006)的階段性研究成果。

作者簡介:李同同,碩士,研究方向為教師教育、成人教育研究,郵箱為2421577540@qq.com。

編輯:小時