“鄉土+”跨學科項目化學習設計與實施

馬騰亮

2022年4月,《義務教育課程方案和課程標準(2022年版)》正式落地,為素養導向的課堂教學提供了理論依據和實踐抓手。新方案召喚新教學,素養導向的教學倡導具有整體性、關聯性、真實性、綜合性的課堂學習范式。其本質上是將學生頭腦中對知識的短時記憶轉變未來世界中更具競爭力的必備品格和關鍵能力。怎樣將書本知識轉化為學生的核心素養呢?筆者圍繞“家鄉”開展“鄉土+”跨學科項目化學習,以項目化研究的形式探索提升學生綜合素養的路徑。

一、“鄉土+”跨學科項目化學習的內涵

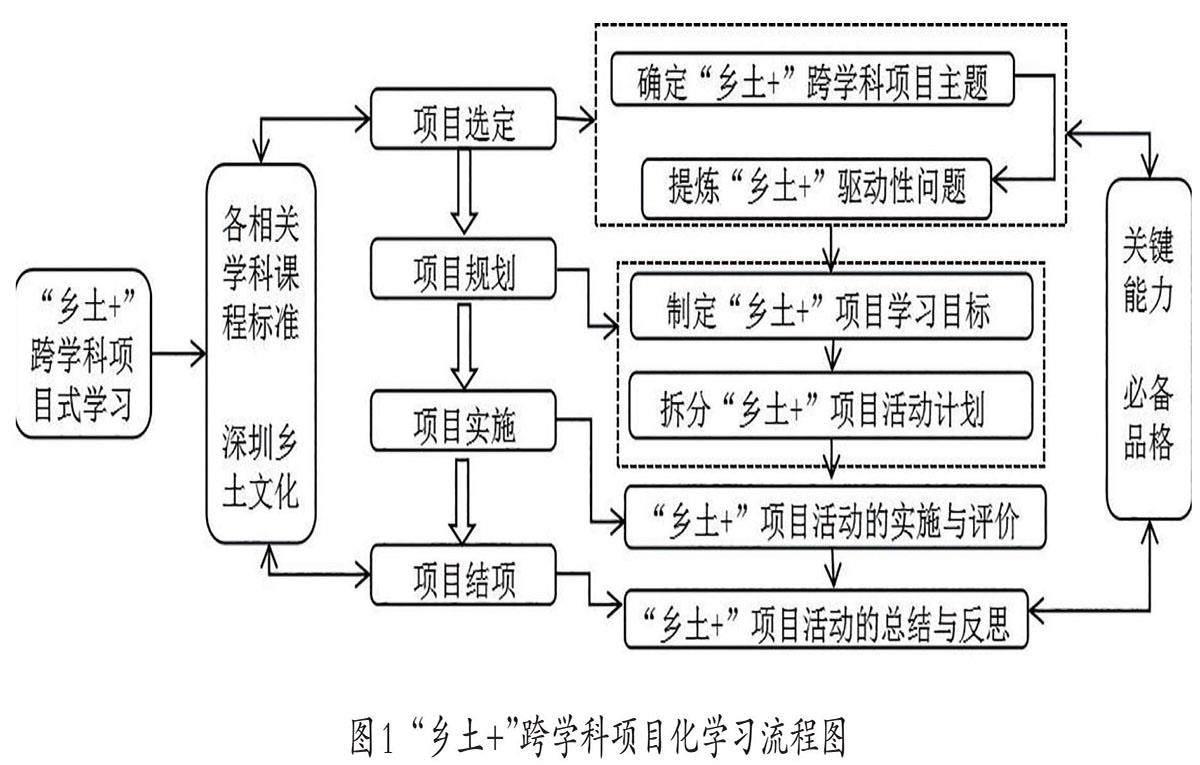

鄉土地理是以區域地理為依托,指向本地區的地理環境及人類經濟活動與地理環境關系的研究。新頒布的《義務教育地理課程標準(2022年版)》在鄉土地理模塊進行了較大的調整,更突出實踐性和開放性,鼓勵學生走出課堂,走進家鄉真實的地理環境進行考察、交流、發表意見。筆者將鄉土元素融入初中地理項目化學習中,讓鄉土的資源優勢在初中地理課堂上迸發。在此基礎上形成的“鄉土+”跨學科項目式學習是圍繞某一鄉土研究主題,提出富有挑戰性的問題或任務,設計問題解決方案并綜合運用各學科知識和方法解決問題、公開成果的學習方式。實施環節包括:確定“鄉土+”跨學科項目主題;提煉“鄉土+”驅動性問題;制定“鄉土+”項目學習目標;拆分“鄉土+”項目活動計劃;“鄉土+”項目活動的實施與評價;“鄉土+”項目活動的總結與反思(見圖1)。

二、項目主題與驅動性問題的選取

沙井蠔是指原產于珠江口(現沙井街道和新橋街道)的生蠔,作為新中國成立后深圳最早的國家級名牌出口產品。它的歷史可以追溯到北宋時期,與“靖康蠔”和“歸靖蠔”一脈相承,都是珠江入海口一帶生產養殖的近江蠔。從插竹養蠔、瓦缸養蠔到三區養蠔,沙井蠔經歷了明清時期的大發展,也感受了抗戰時期的蠔鄉劫難。20世紀90年代伴隨著深圳城市化的進程,珠江蠔業養殖區的水質受到了嚴重污染,自此拉開了沙井蠔異地養殖的序幕。筆者依托深圳本土沙井蠔產業的發展變遷史,以沙井蠔產業品牌的振興之路為研究主題。將驅動性問題設定為:沙井蠔養殖基地能否回歸深圳,沙井蠔產業品牌的發展與文化傳承將何去何從?

三、項目學習目標的確定

蘇聯著名教育家蘇霍姆林斯基提出:“學習如果具有思想、感情、創造、美和游戲的鮮艷色彩,那它就能成為孩子們深感興趣和富有吸引力的事情。”一個能讓學生產生代入感的項目化設計方案必須包括給予學生發言權和選擇權、促進學生持續探究等。筆者引導學生對進行獨立思考:為了更好地理解驅動性問題,我需要掌握哪些資料?訪談什么人?理由是什么?”進而形成基于驅動性問題的信息需求表,筆者結合學習主題和需求表,將此次“鄉土+”跨學科項目學習活動的目標設定如下:一是,通過組織學生對沙井蠔實物或標本的觀察。了解蠔殼(內外)結構和成分和蠔的內部結構,概述軟體動物的主要特征,培養學生科學探究精神。二是,引導學生查閱資料和參觀博物館,了解沙井蠔的生存習性,描述珠江三角洲地區的地理位置特征,分析生蠔養殖與水流環境、微生物含量、氣候特征等自然要素的關系。知道生物的生活特性與所處環境相適應的特征。培養學生對地理位置的空間知覺與評價能力。三是,閱讀描寫沙井蠔文化的作品,感受時代變遷背景下沙井蠔業的興衰,體悟深圳人知難而進創新求變的精神。實地考察,探尋千年蠔鄉文化,了解沙井蠔養殖過程和蠔民習俗,學會在具體時空條件下考查歷史,提升文化自信培養家國情懷。四是,了解沙井蠔產業發展脈絡和歷史文化遺產,為沙井蠔產業品牌振興指明方向。通過小組匯報的形式,展示項目成果,提升分析信息的能力與合作、交流的意識。

四、項目學習過程的設計

本次學習活動分為三個階段,前期準備階段教師引導學生利用問卷星APP制定“沙井蠔——舌尖上的深圳記憶”調查問卷,發布問卷并實施線上調查。分析整理數據,撰寫深圳人對沙井蠔認知評價的報告,很好地培養學生設計調查問卷、收集數據和統計分析的能力。其中,中期考察是“鄉土+”跨學科項目學習活動的主體,主要涉及生物實驗、深圳博物館歷史民俗館古代深圳展廳實地參觀、讀書沙龍、沙井蠔文化博物館負責人與蠔民的訪談交流等環節。活動融合了地理、歷史、生物、語文等學科的知識與方法。后期匯報階段通過小組匯報的形式,展示項目成果,提升分析信息的能力與合作、交流的意識。

【項目活動1】網上查閱資料,了解生蠔所屬的動物類群,在生物實驗室組織學生進行實體觀察、了解蠔的內部結構。學習支架:提供相關網絡信息平臺;組織生物觀察實驗,形成實驗報告。設計意圖:初步掌握放大鏡觀察的方法和技能,培養實事求是的科學態度,提升科學探究能力。

【項目活動2】學生查閱資料和參觀博物館,了解沙井蠔的生存習性,從水質、鹽度、氣候特征、經緯度特征、浮游微生物等角度描述珠江入海口的地理位置特點,評價其區位優勢。學習支架:給出沙井蠔的相關資料;組織學生參觀深圳博物館歷史民俗館古代深圳展廳。設計意圖:初步理解生物與環境的相互依賴、相互影響的關系,培養學生對地理位置的空間知覺與評價能力。

【項目活動3】閱讀文學作品,了解沙井蠔產業發展、三區養蠔、蠔鄉劫難、蠔業復興、異地養蠔和傳承之憂的歷史。寫一篇觀后感。學習支架:教師提供文學作品《沙井蠔:前世今生》,學生以小組為單位,對書中關心的問題進行交流和討論。設計意圖:增加情感體驗,初步領悟作品內涵,提升文學作品的鑒賞力,增強文化自信提升家國情懷。

【項目活動4】組織研學旅行活動,參觀沙井蠔文化博物館,了解沙井蠔從采苗、育苗、養殖到加工的全過程,探訪沙井古墟欣賞歷史風貌建筑,與曾經的蠔民進行訪談交流。學習支架:與沙井蠔文化博物館負責人和村委會溝通協調,帶領學生實地研學和訪談交流。設計意圖:通過參觀沙井蠔文化博物館、與曾經的蠔民進行訪談交流等活動,培養學生溝通與表達能力。

【項目活動5】分析沙井蠔產業發展現狀、了解深圳城市化進程帶來的產業結構變化。結合產業結構為沙井蠔產業品牌振興指明方向。學習支架:以座談會的形式邀請公司負責人,介紹產業發展現狀,撰寫發展規劃報告。設計意圖:構建開放的問題情境,鼓勵學生大膽猜測和想象,提升地理空間預測力。

五、項目活動的實施與評價

持續性探究是項目實施階段學生不斷獲取信息解決問題的過程。筆者所在團隊通過“校內交流+校外研學”的方式拓展學生的學習空間,有效地推進了項目實施進程,提高了項目化學習的真實性。本項目化學習共有5個項目活動計劃,筆者以第5小組活動計劃為例展示活動實施過程如下:

【活動項目名稱】為沙井蠔產業品牌振興出謀劃策。

【活動目標】分析沙井蠔產業發展現狀、了解深圳城市化進程帶來的產業結構變化。結合產業結構為沙井蠔產業品牌振興指明方向。

【活動準備】(1)查看深圳公共交通路線圖與未來一周的天氣預報,確定活動日期,設計出行方案。(2)教師準備水樣采集設備,聯系水質檢測部門。(3)準備筆記本電腦、鼠標鍵盤、無線網絡,確保信號穩定。(4)準備A3紙、簽字筆、直尺等學習用品。

【活動過程】(1)利用水瓶采集水樣送專業機構檢測,了解沙井臨江區域水質情況。查閱資料,對比分析我國東南沿海生蠔養殖區水質變化情況。(2)查閱并分析《深圳市國民經濟和社會發展統計公報》歷年數據,閱讀《深圳市國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二零三五年遠景目標綱要》,了解深圳城市規劃遠景目標。(3)走訪蠔民及其后代生存現狀,分析沙井蠔回歸本土養殖的可行性。(4)探尋沙井蠔產業發展現狀和市場定位,參觀沙井古墟歷史建筑。了解與沙井蠔相關的非物質文化遺產。(5)學生利用A3紙、簽字筆、直尺等學習用品,撰寫“沙井蠔產業品牌振興”發展方案。

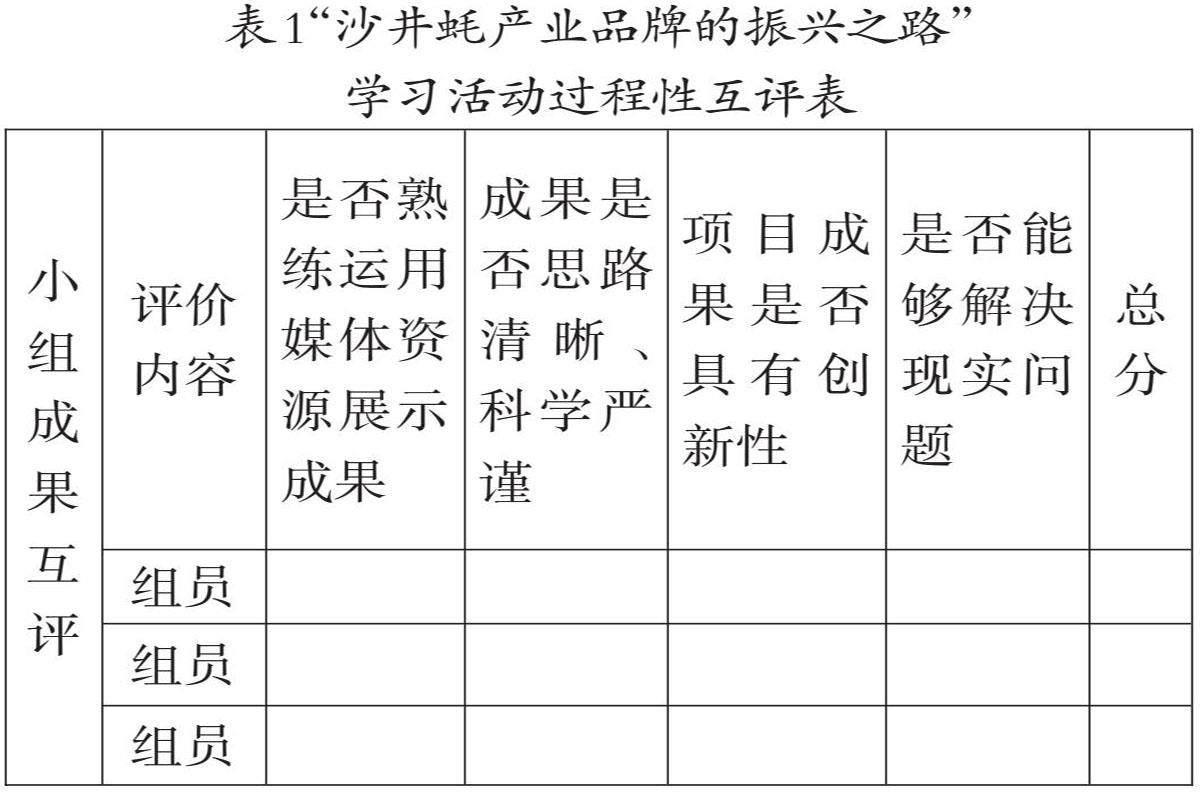

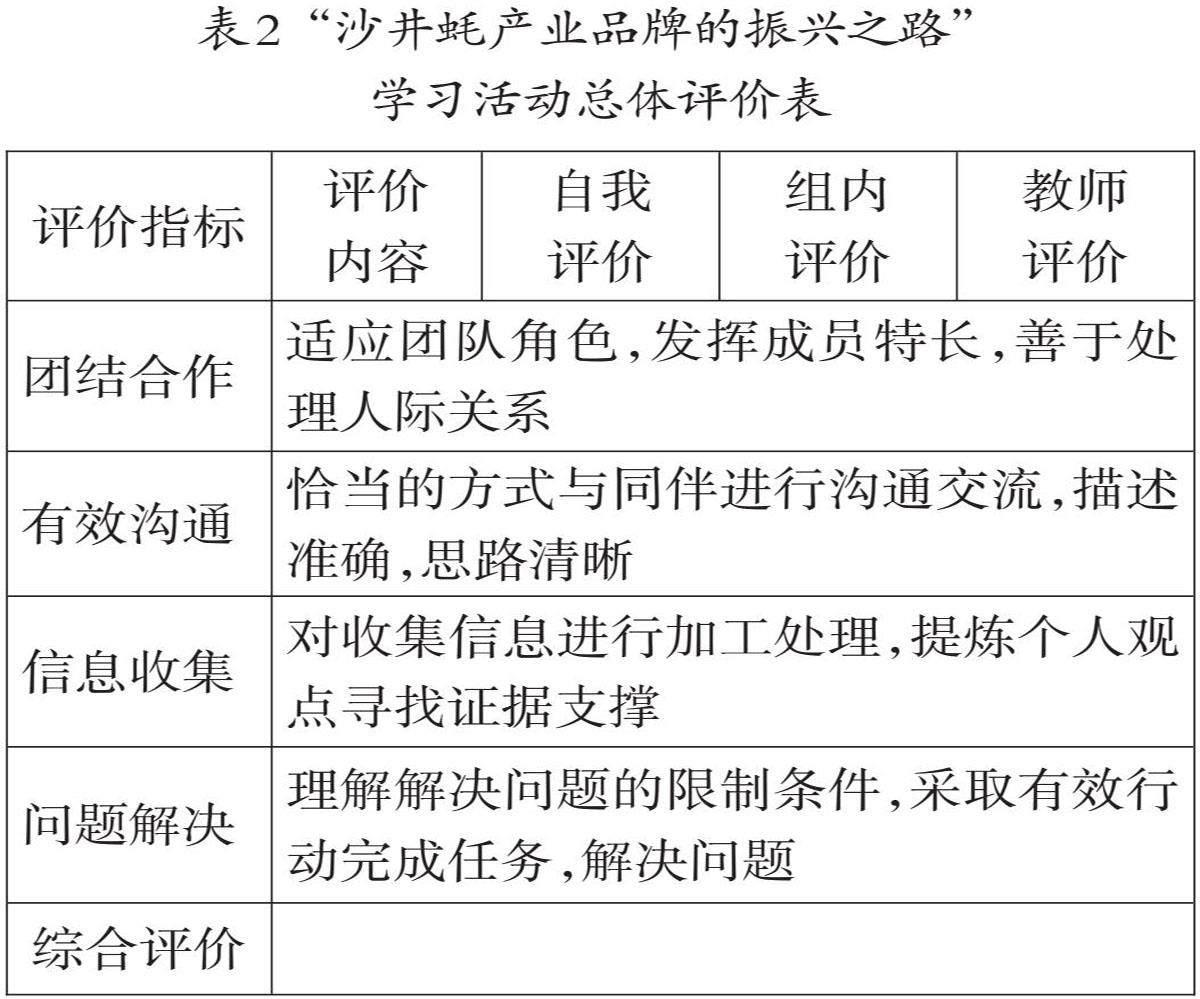

此次“鄉土+”跨學科項目學習活動評價采取過程性互評評價(見表1)和總體定性評價(見表2)相結合的方式。

六、項目活動的總結與反思

1.融合鄉土元素的跨學科項目化學習是培養核心素養的有效路徑。2011年版義務教育地理課標在課程目標中凸顯了對學生知識,能力和價值觀層面上的培養,2022年版地理課標在上一版課程目標的基礎上有機整合提出了地理學科核心素養。然而無論從學科性質還是課程基本特點的角度出發,初中地理學科核心素養都難以均衡統整課程內容。而鄉土地理中所涉及的地理事象更貼近學生的真實生活。融合鄉土元素的跨學科項目化學習不僅有利于培養學科核心素養,而且提升了學生在復雜場景下解決問題的能力。本次項目化學習以沙井蠔產業品牌的振興之路為研究主題,通過線上調查、生物實驗、實地參觀、訪談交流等多種形式,展現了學生語言表達與團隊協作力,增強了學生應對變化的適應性,是培養核心素養的有效路徑。

2.設置符合思維進階的驅動性問題,是優質項目化學習的起點。驅動性問題不但要引發學生的興趣增加“黏性”,更要指向高階思維的發展,以大概念為統領,促進學生思維的進階。在“沙井蠔產業品牌的振興之路”的項目化學習中,學生最初提出從產業回歸本土的方案來促進品牌的振興。經過深入調查發現,水質污染雖然是異地養殖的重要原因,但也只是阻礙品牌振興的誘因。城市發展的定位和城市化進程帶來的產業轉型才是阻礙品牌振興的根本。沙井蠔產業要緊跟深圳時代發展的步伐,以蠔鄉非遺文化為紐帶,形成集民俗、餐飲、旅游為一體的產業模式,才能走出自己的灣區品牌振興路。

3.教師及時有效的指導,是促進學生持續探究的保障。持續性探究是學生參與提出問題,并不斷尋找資源和應用信息解決問題的過程。初中學生思維活躍、有強烈的求知欲和上進心,但受認知結構和年齡特征的限制,往往表現為對事物的認識不深入、意志力薄弱等特點。教師在項目化學習過程中適時有效地搭建腳手架,可使學生在接下來的探究活動中更具方向性,有效地保障了項目的持續開展。

注:本文系深圳市教育科研專家工作室專項課題“素養導向的項目式學習案例開發與評價研究”(課題編號:kyzj4p020)的研究成果。

(徐德明)