基層應急治理能力提升:類型、梗阻與策略

溫志強 付美佳

摘要:基層應急治理能力體系是國家治理體系的重要組成部分,基層應急治理能力直接彰顯了國家治理體系和治理能力現代化水平。主體、情境與技術是基層應急治理能力提升的關鍵要素,通過建構“主體—情境—技術”分析框架,將實踐案例歸結為主體協同型、情境主導型與技術主導型三種基層應急治理實踐類型。在基層應急治理能力提升過程中,仍面臨“科層—社會”存在張力與應急信任合作機制缺失,常態預防預警能力欠缺與非常態響應機制運轉不暢,數據共享鏈條易被阻斷與“技術決定論”思維固化等現實困境。為切實提升基層應急治理能力,需要打造“一核多元”協同應急格局,靈活調適“常態—非常態”應急治理重心,增強基層智慧應急治理實效。

關鍵詞:基層應急治理;治理能力;協同應急;應急情境;智慧應急

基層是國家安全運行的基石,統籌推進基層應急治理能力建設是國家治理體系和治理能力現代化的基礎性工程。2021年4月,中共中央、國務院印發《關于加強基層治理體系和治理能力現代化建設的意見》,明確提出了推進基層應急治理體系和治理能力建設的總目標和具體任務要求,為新時代基層應急治理體系和治理能力建設指明了方向。黨的二十大報告指出,要完善國家應急管理體系和風險監測預警體系,提高公共安全治理水平,建設人人有責、人人盡責、人人享有的社會治理共同體。2024年2月19日,習近平主持召開中央全面深化改革委員會第四次會議,強調“要進一步提升基層應急管理能力,推動應急管理工作力量下沉、保障下傾、關口前移,有效防范化解重大安全風險,及時有力有效處置各類災害事故,筑牢安全底板,守牢安全底線”。這為新時代新征程推動基層應急管理高質量發展提供了根本遵循。值得一提的是,據《國家防災減災救災委員會辦公室應急管理部發布2023年全國自然災害基本情況》,2023年,全國自然災害共造成95444萬人次不同程度受災,直接經濟損失34545億元。基層區域分布較為離散,災害事故頻發,不安全因素多,當下的基層治理充分體現了“應急”的向度,有效化解應對突然發生的需要緊急處理的事件是穩定社會的必要手段和確保人民群眾生命財產安全的核心環節[1]。突發公共事件是基層社會系統里的潛在“變異部件”,一旦顯現便會對整個基層乃至城市系統產生不同程度的擾動力和殺傷力,包括政治系統、經濟系統、環境系統以及安全系統等。基層應急存在多元主體協作不力[2]、應急情境把握不準[3]、技術懸浮[4]等諸多問題,給基層應急治理額外增加了應急成本與難度,阻礙了基層應急治理體系的完善和應急治理能力的提升。基層應急治理能力不僅關乎基層社會的安全與穩定,更關乎基層民眾是否真正實現“安居樂業”,能夠有十足安全感、滿意感與幸福感,這是基層應急治理需要高度重視的課題與現實問題,對加快推進國家治理能力現代化具有重要的意義。故而,本研究試圖建構一個適用于提升基層應急治理能力的分析框架,探討基層應急治理實踐有何具體體現,基層應急治理能力提升面臨的現實梗阻有哪些,又該采取何種可行的行動策略。

一、文獻追溯與分析框架

(一)文獻追溯

伴隨著基層社會結構與社會秩序的不斷調整與重構,提升基層應急治理能力是維護基層社會安全穩定和國家長治久安的必然要求。基層社會場域下的應急治理能力提升逐漸獲得了學界的重視和關注,相關研究內容主要聚焦于主體協同、治理情境、技術嵌入等方面。

第一,主體協同是釋放應急治理效能的基礎支撐。從內涵視角來看,基層是“鄉鎮、街道、村莊、企事業單位、社區、小區以及鄰里等層面的社會領域”[5],是一個有機整體,由不同的社會元素共同組成的復雜社會系統。基層治理將突發公共事件應對、社會穩定以及人民群眾生命財產安全擺在了同等重要的地位[6]。應急治理是多元主體面向突發公共事件時,借助科學技術、綜合管理等手段,注重事前預防準備、事中處置救援與事后恢復重建的全周期管理,以維護人民生命財產安全和公共安全的一系列治理活動[7]。從協同視角來看,多元主體在合作中實現效率與價值的雙重契合,釋放由上到下與由下至上的協同效能,是基層提升預警預防、救援指揮等能力的重要驅力[8]。具體而言,基層政府作為核心主導者,要充分發揮“元治理”的功能,聯結作為中堅協作者的社會組織、重要協助者的企事業單位、能動參與者的民眾等,從監督、動員兩個向度保證多元應急主體“在場”[9]。因為多元主體能夠在預防、準備、應對、恢復等不同階段[10],充分運用政策、案例和技術工具等應對各類突發公共事件和公共危機,在外在推力和內在拉力的共同作用下,充分調動各自的應急資源,在統一指揮、響應迅速、協調有力、運轉高效的常態化應急運行機制支撐下,打造高質高效的協同應急格局,提高應急治理質量[11]。

第二,不同治理情境是倒逼應急治理能力提升的促推動力。常態情境與非常態情境是社會治理的兩種不同情境表現,有學者指出,常態治理是日常狀態下的治理,非常態治理則是在緊急狀態下,通過運用指揮體系和制度體系等應對突發公共事件[12]。常態化應急是衡量基層應急治理能力的直接標尺,具體表現在格外關注突發公共事件發生前的日常風險隱患排查,深度剖析突發公共事件發生的深層次原因并加以經驗總結,以及常態化評估各個子系統的脆弱性等[13]。非常態情境是突發公共事件引起的基層運作系統紊亂與失衡,對基層社會安全穩定與人民群眾生命財產安全造成一定的危害[14]。突發公共事件作為強烈的外部干擾因素,對基層常態化運作系統造成巨大的沖擊[15]。此種情境下,政府作為單一調控主體的弊端暴露無遺,堅持協同應急原則,吸納社會組織力量形成有效應急合力極為必要[16]。政府靈活制定非程序化政策是多元主體開展應急行動的關鍵,所以對非程序化政策制定進行調適是提振基層應急治理能力的重要舉措[17]。

第三,技術嵌入是形塑應急治理能力的有效推手。智慧應急與基層治理的融合發展,促進了基層應急治理從理論到實踐的轉化,基層應急治理需求為技術嵌入提供了機會[18]。技術使得應對突發公共事件的手段更加智能化、高效化[19]:一方面,技術不僅賦能信息采集、核查、共享以及運用全過程,也能對主體間利益均衡起到作用[20];另一方面,技術更能實現線上應急與線下應急的協同融合[21]。當然,在注重技術使用的同時,也不能忽視應急治理主體與技術工具的內在耦合關系[22]。新時代的應急治理不同于傳統的應急管理,僅僅依靠政府的行政主導式應急模式在基層應急治理中是行不通的,需要多元主體協同聯結,有序、充分、合理地借助互聯網、大數據、人工智能等技術,共同構造“智慧+”應急場景[23]。同時,政府、企事業單位、社會組織、鄉鎮(街道)等主體形成的協同參與式應急模式[24],于技術嵌入應急治理而言是一把“利劍”,能夠切實保障協同合作達到最優化,快速掌握應急資源信息、快速查詢受災地點、滿足應急需求等[25]。

(二)分析框架

對上述理論素材進行邏輯整合不難發現,基層應急治理能力提升是一個融合系統,場域是基層社會,多元主體協同是根本依托,精準識別社會治理情境是有效保障,技術嵌入是重要手段。主體的協同化、情境的復雜化和資源的共享化,與互聯網、大數據、人工智能、云計算和區塊鏈等技術結合,讓基層在理論與實踐雙重導向下提升應急治理能力成為可能[26]。基層應急治理主要有三個維度的內涵:一是多元主體的協同化。多元主體的協同化實質是形成一種共建共治共享的基層應急治理模式,該模式囊括政府、企事業單位、社會組織、鄉鎮(街道)、村(社區)、民眾等多元主體[27]。基層通過納入多元主體資源、準確認領各自職責,消除利益梗阻[28],以價值觀念一致和相互信任為橋梁,致力于實現化解突發公共事件與保障人民群眾生命財產安全的雙元目標。二是應急情境的異質性。基層應急治理既包括對無緊急事件的常態化治理,也包括對突發公共事件發生的非常態化治理。基層以不同的應急情境為靶向內容和系統架構,構建風險識別、風險研判、隱患排查、預防到位的常態治理體系,以及響應及時、指揮得當、調度有力、評估科學的非常態應急體系,持續釋放基層應急治理能量[29]。三是技術嵌入的智慧化。基于大數據和區塊鏈等技術,對應急信息、資源、需求進行識別、搜集、處理、反饋、服務,是優化基層應急治理格局和實現應急“善治”目標的有力推手,為推動基層治理現代化注入“智慧動力”。

從解釋框架看,基層應急治理能力提升既需要遵循多元協同治理模式的主體邏輯,又要遵循社會治理的情境邏輯,以及推進基層治理現代化的技術邏輯。“管理”向“治理”的轉型給基層應急能力提升帶來了系統化思維,注重構建更具有針對性的應急治理方法,讓多元主體愈發關注“協同”“共治”“危機”“應急”等。多元協同應急可以加速消解基層應急治理現實與理想之間的張力,形成高質量的應急治理閉環,不斷在實踐中更新優化基層應急治理能力。從風險與危機共存的角度,在“烏卡時代”①背景下,風險特征更為明顯[30],災難具有周期性,且有內在發展和演進過程,即所謂的“風險—災害—危機”連續統[31],這說明應急不僅在時間、階段等維度上有變化,在不同情境中也有變化。而技術嵌入加速了基層智慧化應急步伐,技術經過高度集成散發出“能量條”,進入應急治理全過程并卓有成效,形成“嵌入—釋放—互溶—賦能”的應急格局,保證基層應急行動有效化和精細化。

綜上,學界十分關注主體、情境與技術分別在基層應急治理能力提升中的作用與優勢,它們皆是基層在預防、準備、應對、恢復等階段必須考量的要素。但現有研究多從單一角度詮釋基層應急治理能力,鮮有將“主體—情境—技術”系統納入同一框架內,探尋基層應急治理能力提升的復雜樣態。因此,本研究試圖聚焦基層社會場域,在“主體—情境—技術”分析框架下,以基層應急治理實踐為考察窗口,分析基層應急治理的實踐類型,剖析基層應急治理能力提升面臨的現實梗阻和行動策略,以期加速推進基層治理現代化,進而助力實現國家治理現代化。

二、基層應急治理的實踐類型

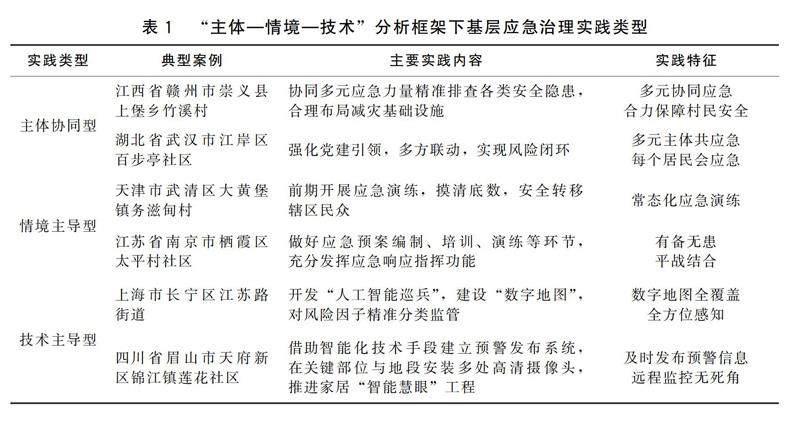

基層應急治理能力提升離不開一些關鍵要素,主要包括主體、情境和技術。其中,主體協同激活了基層應急治理模式變革的內生動力,情境強化了基層應急處突的現實能力,技術加快了基層智慧化應急轉型的步伐。以“主體—情境—技術”為分析框架,歸結基層應急治理實踐類型極為必要。為了充分展現基層應急治理實踐特征,同時保證實踐案例選取的科學性和相關性,首先,以“智慧應急”試點建設名單和首批聯合國“創建韌性城市2030”國內入選城市,以及全國綜合減災示范社區為篩選范圍;其次,通過檢索文獻資料,框定在主體協同應急、常態與非常態應急、技術應急等方面實踐有效有質的鄉鎮(街道)或村(社區);最后,進一步深入梳理、歸納和總結,對基層應急治理實踐類型勾勒深描(見表1)。

(一)主體協同型

主體是基層順利開展應急行動的核心要素,基層應急治理能力首先是多元主體協同應急能力的塑造。政府、企事業單位、社會組織、鄉鎮(街道)、村(社區)、民眾等多元主體圍繞突發公共事件的應對與化解,以協同合作與平等對話為基本方式,在監測、預警、預防、救援、指揮等過程中形成濃厚的應急意識,構建“應急合作聯盟”,并在其中找到歸屬感、責任感和使命感。協同應急旨在打破傳統單一、線性與粗淺的應急模式,以集體行動推動基層應急治理走向規律化、立體化、多維化、現代化,進而提升應對突發公共事件和維系基層公共安全的能力。多元主體協同是基層應急治理的“靈魂內核”,確保了應急資源統籌的有效性和應急需求的即時響應性,賦能突發公共事件應對全過程。由于突發公共事件的發生往往伴隨著對人民群眾生命財產安全造成危害和損失,兩者很多情況下是一種鏈生裙帶關系[32],為了實現化解突發公共事件和保障人民群眾生命財產安全的雙元目標,多元主體協同應急是極為必要的條件。例如,江西省贛州市崇義縣上堡鄉竹溪村在基層應急管理部門的指導下,協同志愿隊伍入戶宣傳應急知識,聯合消防員開展民宿消防安全檢查,充分利用多元應急力量精準排查各類安全隱患,合理布局應急避難場所、安全應急標志或指示牌等減災基礎設施,全面保障村民安全。又如,湖北省武漢市江岸區百步亭社區致力于將風險控制在源頭,精準識別復合風險疊加的危險性,在社區黨組織領導下,建立三方聯動(物業公司、居委會、業委會)機制,將民警、網格員、志愿者、居民等全部納入社區治理網絡中,培養社區居民自救互救能力,構建“多元主體共應急,每個居民會應急”的良好格局,提高社區應急治理能力。

(二)情境主導型

應急情境對基層應急治理而言是外在壓力也是內在推力。基層統籌考慮應急能力與應急情境的匹配度,不同應急情境下基層應急治理重心有所不同:常態情境下,即無緊急事件發生的情境下,防范、準備與預警是應急重心[33]。基層注重日常對風險源、風險因素、風險事項的常態化排查,擁有完備的預案體系、充足的應急物資儲備、合理科學的應急場所等[34],確保在面對突發公共事件時能夠跟得上、拿得出、調得快、用得上,形塑從被動“遇見”到主動“預見”的能力。此外,有效運作的常態化預警機制至關重要,全天候、全時段、全覆蓋的信息監控、搜集和報告能夠切實保障基層做到應急治理工作經常抓、抓經常,同時為精準識別突發公共事件的誘發條件、演化規律、復雜程度等要素提供堅實的基礎[35],進而為開展應急行動提供科學的參考依據。非常態化情境下,即突發公共事件發生的情境下,響應、恢復與評估是應急重心。基層重點加強應急響應能力和防災減災執行能力建設,是有效開展應急救援行動、做到精準快速應急、防止危害擴大化的重要保障。在多元主體釋放一致性與能動性的前提下,借助應急關系網絡和應急技術工具,發揮叫應響應效能,是保證基層應急組織有序化的關鍵[36],也能夠為基層恢復和重建創造良好的窗口條件,有助于加快基層應急系統的常態恢復與韌性建設[37]。面對突發公共事件的不確定性,基層開展評估工作能夠發現基層系統的脆弱性[38],也能反映出應急行動與措施是否奏效,通過總結經驗、吸取教訓,不斷改進和及時調整應急治理策略,防止事故的發生。例如,天津市武清區大黃堡鎮務滋甸村在面對洪水災害時,由于前期開展了應急演練,摸清了轄區底數,在黨員、村干部和志愿者的共同排查下,只用了一個半小時就將422人全部安全轉移。又如,江蘇省南京市棲霞區太平村社區不僅注重預案的編制、培訓、演練,動態評估社區的脆弱性和風險因素,最大限度地阻斷風險擴散鏈條,同時借助“一網統管”平臺充分發揮應急響應指揮功能,為實戰情境下應急提供堅實保障。

(三)技術主導型

技術嵌入推動基層應急治理效率倍增,基層應急治理能力的提升也是技術嵌入的具體創新實踐。技術嵌入不僅能讓基層加快實現“智能化”排查、“高效化”治理、“智慧化”護民等目標,還能為基層強化應急思維、科學執行預案與快速應對輿情等提供重要支撐,打破傳統應急管理模式的局限性,促進基層應急治理提質增效。基層依托大數據、5G、人工智能、區塊鏈、云計算等現代科學技術,在地理信息技術、監測分析技術、風險感知技術、預警預防技術等支撐下打造線上線下、互通融合的應急綜合應用平臺,形成“監”“備”“防”“報”“救”“減”“復”應急閉環治理鏈條,延展了基層應急治理的創新實踐手段,增強了基層智慧化應急“韌性”,使非常態下的“常態治理”成為可能。同時,技術嵌入撬動了“一元”中心應急局面,“政府—企事業單位—社會組織—鄉鎮(街道)—村(社區)—民眾”等多元主體在內的橫縱聯動網絡逐步形成,智能化技術的使用也可減少民眾對政府應急的過度依賴[39],緩解基層應急治理壓力。例如,上海市長寧區江蘇路街道以“一網統管”系統為抓手,開發出“人工智能巡兵”,建設好“數字地圖”,小到玻璃幕墻,大到建筑工地,對風險因子精準分類監管,全方位感知市民的“安全性”。又如,四川省眉山市天府新區錦江鎮蓮花社區借助智能化技術手段,建立預警發布系統,讓居民足不出戶便可獲得災害信息,同時,在關鍵部位與地段安裝多處高清攝像頭,推進家居“智能慧眼”工程,消除風險隱患于無形。

三、基層應急治理能力提升的現實梗阻

基層是應急治理的前線與關口,基層應急治理能力事關國家治理能力。上海、天津、武漢等城市皆十分注重基層應急治理能力的培育,并進行了一系列的嘗試與實踐。但從整體上看,基層應急治理尚處在發展階段。因而,在“主體—情境—技術”框架下審視基層應急治理實踐中的不足,深挖基層應急治理能力提升中的現實梗阻極為必要。

(一)主體維度:“科層—社會”存在張力與應急信任合作機制缺失

主體協同型下的基層應急治理致力于實現多元主體共應急,每個民眾會應急。但由于動員模式的僵化、多元主體的異質性,以及信任的割裂等皆會阻滯基層應急治理能力的提升。

其一,基層是國家治理的延伸與抓手,在日常治理中承擔著較多的事務,使其在應對突發公共事件與保障人民群眾生命財產安全方面出現“心有余力不足”的現象。在基層應急處突中,科層力量的介入是十分必要的,但政府部門囿于對基層場域環境不熟悉、應急物資儲備情況不清楚等容易影響研判與決策結果。尤其是在非常態情境中,單純依靠科層力量是不夠的,需要社會活力的大量介入[40]。然而,目前基層應急社會動員能力總體偏“硬”,主要以政府行政型動員為主,帶有一定的強制性、導控性與短暫性,企事業單位、社會組織、民眾等在內的大量應急動能也由于彼此之間的異質性未能被系統納入應急場域中。聚焦到社區應急層面,參與突發公共事件應對的大多是黨員、老干部和退休人員,在行政動員下無法將社會力量轉化為持續應急力[41],科層力量與社會力量的張力阻礙了基層多元主體協同應急格局的形成,阻滯了基層應急治理效能提升。

其二,信任是多元主體形成協同關系的關鍵要素。在基層突發公共事件處置中,政府容易出現對社會力量信任不足的情況,社會力量嵌入基層應急治理難度與成本較大,有時受到“政策壁壘”的影響,建構“應急行為共同圈”受阻。政府與其他主體的目標存在差異性,所涉利益、需求等都有所不同,這種情況下往往會降低應急主體之間的信任度,各主體采取“單打獨斗”式應急行為,“一核多元”應急模式難以形成。同時,民眾在面對突發公共事件時對信息共享與需求反饋往往要求較高,呈現出突發性、偶發性等特征。政府倘若不能及時通過信息媒介向民眾與利益相關者公開輸送真實信息,抑或回應的及時性與透明度不足,與民眾應急需求錯位,更易加劇非常態時期的信任割裂[42],影響多元主體協同應急效果。

(二)情境維度:常態預防預警能力欠缺與非常態響應機制運轉不暢

情境主導型下的基層應急治理堅持常態與非常態應急相結合,但面對不確定性的突發公共事件,原有的基層運行系統必然會受到沖擊。在基層應急治理全過程中,做不到預防在先和預警信號清晰明確,可能會讓“針尖大的窟窿”漏出“斗大的風”,導致應急響應在第一時間跟不上或者跑偏,給基層應急治理帶來極大挑戰。

其一,基層作為國家治理的“最后單元”,在公共危機頻發的“新常態”背景下,應急治理工作更加繁重復雜,“重應急、輕預防”傾向明顯,應急預警能力孱弱[43]。風險預防離不開應急準備,某些政府部門由于對常態化治理下的風險隱患排查、日常監測、資源統計等應急前端工作不夠重視,預案管理、應急演練、宣教培訓等工作存在漏洞,風險感知與監測預警之間缺乏高度銜接,應急預警容易產生偏差,以至于風險防范的目標導向被弱化。突發公共事件一旦發生,原有的基層應急系統即便會被觸發,也難以對突發公共事件的源頭、成因、特性、演變趨勢等作出科學判斷,相應地,發布何種級別警報也可能出現偏誤,直接影響應急響應處置工作的正確性,容易讓基層應急陷入被動局面[44],甚至引發突發公共事件的進一步惡化。

其二,突發公共事件發生后,主動及時響應是破解基層抗擊力孱弱的“鑰匙”,能最大程度地消解事態惡化趨勢,直接關系著是否能平穩度過危機。然而,由于前端風險研判不足,預警數據與信息報告遲緩,造成預警與響應失衡,使兩者處于割裂分置狀態,應急叫應響應失靈。加上社會力量參與應急響應機制不順暢,盡管企事業單位、社會組織、民眾等的參與是政府有效應急的“添加劑”[45],但政府在非常態情境下受主客觀多種因素影響,可能會遲疑不定,其他應急主體不知如何有效有序地參與救援處置。如此一來,應急響應行動的不及時與不精準便會大大增加基層應急救援處置的難度,導致多元主體錯失最佳“響應時間窗口”。尤其是在基層對外部情境感知能力較弱的情況下,突發公共事件這一外部擾動因素“入侵”時,應急響應行動往往是被迫開啟的,從感知力、反應力、行動力、執行力、協同力等而言都處于被動劣勢,對基層應急處突工作造成較大沖擊。

(三)技術維度:數據共享鏈條易被阻斷與“技術決定論”思維固化

技術主導型下的基層應急治理注重“防”“救”并進,充分利用技術這一有力推手加快智慧化應急轉型。但在充分考量技術釋放優勢動能的同時,也要觀測到其在數據共享方面的局限性與實踐應用中的固化性問題。

其一,技術作為資源性手段,已然成為基層應急處突的重要賦能工具,是實現智慧應急的核心動能。數據共享是技術嵌入基層應急治理的深層次動因,但基層數字化應急平臺建設稍顯滯后,數據共享程度往往較低。尤其在海量信息數據得不到處理的情況下,加之相關部門之間條塊分割特征明顯,容易出現負荷運作、多頭填報、端口重復等問題,應急數據采集重復化、遲緩化與失靈化,對應急決策與應急行動起不到理想化的支撐作用,導致基層應急治理環節脫鉤[46]。值得一提的是,雖然大數據、5G、物聯網、云計算、區塊鏈等技術對基層數據共享能力的提升成效顯著,但多元主體對技術存在認知差異,導致面對外部沖擊時不知如何釋放數據共享效能。技術是客觀的,而技術使用者則具有主觀性,如若不能充分理解它在數據共享中的“功能菜單”,便會造成人為切斷數據共享鏈條的情況。

其二,基層在應急實踐中對技術存在過度依賴行為,“技術決定論”傾向明顯,認為技術萬能且可被復制。在基層應急管理改革中,很多地方普遍性地使用“一張圖”等新技術手段,存在盲目推崇的傾向[47],未能真正明晰屬地應急需求。技術被視為“為我之物”的工具,常被用來“應急”而不是“治理”,技術與基層應急治理尚未達到深度融合,造成技術力量和應急力量的雙重稀釋。在近年來各類突發公共事件中,某些信息技術系統難以滿足應急實際需要,多次出現運行崩潰情況,影響了應急信息傳輸的及時性與有效性,對正常生產生活秩序造成干擾。

可見,并不能將技術視為全面支撐應急治理有效性的“唯一”。

四、基層應急治理能力提升的行動策略

針對當前基層應急治理能力提升面臨的現實梗阻,應循沿“主體—情境—技術”的邏輯應對思路,分別從每個維度探尋可行的提升策略,以期實現基層應急治理能力的“迭代升級”。

(一)瞄準協同共治目標,打造“一核多元”應急格局

風險社會下單純依靠傳統的、自上而下的行政應急模式顯然是行不通的,基層必須具備立體化、多元化與全面化的風險識別、危機應對與應急處置能力。基層應急治理全過程離不開政府、企事業單位、社會組織等多元主體的互相合作與互動調適。一方面,政府要做好“掌舵者”,不僅要厘清自身應急治理職責,注重運用市場手段與社會規范,讓企事業單位、社會組織、民眾等在內的被動員者能夠積極主動參與基層應急治理,盡量讓行政動員“退居后位”[48];也要與其他主體形成良性互動,培育其他主體的應急能力,將權力資源轉化為有效的應急資源。同時,其他主體要厘清應急邊界與規則,如社會組織要知道服務誰、怎么服務等問題,志愿者、網格員和民眾等在政府引導下應發揮主觀能動性,助力政府實現應急信息、資源與人才等多方面的協同整合,與政府打好“組合拳”,形成開放式、兼容式、互動式的應急治理格局,避免出現互相推諉、“踢皮球”等問題導致應急治理低效能。另一方面,建立應急協調信任機制,助力多元主體凝聚應急合作信心。通過設定共同應急目標,強化應急協作共識,整合利益沖突和規整目標差異,明晰多元主體應急需求的異質性,有利于在非常態情境下釋放“常態應急信心”,合力應對化解突發公共事件。尤其是政府要堅持信息公開化、行為透明化、回應及時化,消除應急惰性,避免消解主體間的信任度,凝聚社會活力,提高民眾向心力,營造“大信任—大應急”的良好基層應急治理氛圍,實現從信任缺失到信任合作的轉型。

(二)厘定應急情境,調適“常態—非常態”治理重心

情境可以視為場景,如何在不同應急場景下做好常態應急與非常態應急之間的銜接與轉換十分關鍵。一方面,將風險防范放至重要位置,堅持風險預防原則,延展基層場域的監測觸角,形成包括政府、鄉鎮(街道)、村(社區)在內的基層組織網絡,無延遲、無死角、無障礙地收集信息,摸清基層潛在風險隱患的底數與應急資源儲備的短板。同時,建構責任明確、運作高效的“網格化+預警”體系,將社會力量整合起來,形成與政府角色互補、互動的合作伙伴關系[49],將預警數據、信息等全部下沉至網格中去,實現從“模糊預警”向“精準預警”轉型、從“碎片式預警”向“整合式預警”轉型,解決預警信息發布的“最后一公里”問題。另一方面,要“實化”響應救援能力,保證應急響應的每一道程序和流程具體化、可操作以及可落地,把救援處置任務落實分配到相對應的具體部門或者責任主體,把做什么、如何做、誰來做等以清晰的流程化形式標示清楚。充分借助社會力量開展應急指揮調度工作,確保基層在接收到應急管理部門相關通知時,能有效發揮指揮救援、人員調度等功能,在協同應急框架下有效、有序、有據開展應急救援工作。此外,多元應急主體不僅要加強自身調適性,進一步增強憂患意識和責任意識,將“防”做在前端,從源頭上化解風險,還要主動進行溝通與協作,減少信息不對稱,夯實非常態情境下的橫向到邊、縱向到底的應急治理網絡支撐。同時,基層要在常態化治理中優化“預防—預警—響應—恢復”的“條線”應急機制,在非常態情境中統籌做好“風險識別+日常事務”的“塊狀”應急內容,這是基層應急治理能力可延續的重要舉措,也是常態治理與非常態治理實現順利轉換的切實保障。

(三)擴容技術賦能價值,增強基層智慧應急治理實效

推動技術在基層應急治理體系的深度嵌入,是提升基層應急治理能力與“智理”能力的必要途徑。一方面,借助大數據、5G、物聯網、區塊鏈和通信技術等搭建大數據應急平臺,優化應急數據的獲取、更新、匡正與使用[50],逐步摒棄傳統人工統計處理數據方式,將潛在風險源、物資、人員、設備等基本信息標準化處理納入應急平臺并進行實時動態更新,可以有效地避免因條塊分割或多頭管理引起的信息重復、缺失等問題,有助于實現應急數據集成和信息共享。基層應急治理的智慧化轉型并非一個簡單的技術嵌入問題,與技術使用者也有著直接關系。所以,要大力提升應急主體的技術素養,建立常態化應急技術培訓與學習機制,提高信息技術的運用水平,打破技術壁壘,確保數據共享鏈完整順暢,讓“數字”“數治”真正在惠民、便民、利民中發揮作用。另一方面,不同階段和不同情境對技術運用要求與需求呈現異質性特征,所以基層要打破“技術決定論”思維壁壘,精準判別技術應用場景畫像。立足于實際應急情境需求,感知、分析、整合基層應急系統的各項關鍵數據和信息,深刻把握突發公共事件的發展趨勢和發展規律,避免普遍使用“一張圖”等技術手段應對所有突發公共事件。同時,政府要大力支持基層應急數字化設備設施建設和智能產品的開發應用,夯實基層應急治理“壓艙石”,真正推動“技術為民、技術護民、技術惠民”,讓基層實現精細化、動態化、智慧化應急。

結語

基層應急治理是國家治理的重要組成部分,提升基層應急治理能力對于推進國家治理體系和治理能力現代化有著重要的理論價值與實踐意義。如今,社會發展面臨著風險頻發的現實情境,基層成為風險防范與突發公共事件應對的第一線,抗逆力、應變力、回應力等皆成為基層應急治理的“必修課”。基層應急治理是一項系統性工程,不是節點性、脫節性的。“主體—情境—技術”分析框架是探尋基層應急治理能力提升的理論支撐,也是實現基層應急治理“善治”目標的堅實保障。誠然,在“主體—情境—技術”分析框架下,基層應急治理能力提升的過程中存在諸多短板,對此要明確以下行動要點:于主體維度,要瞄準協同共治目標,打造“一核多元”應急格局;于情境維度,要厘定應急情境,調適“常態—非常態”應急重心;于技術維度,要擴容技術賦能價值,增強基層智慧應急治理實效。當然,基層應急治理能力非短期內可大幅度提升,而全面深入地審視基層應急治理能力提升亦是一項持續性和系統性工程,譬如,頂層設計不完善、制度懸浮、技術倫理等問題依然存在,基層應急治理能力指標體系構建、量化研究、模型構建等研究相對匱乏。因此,針對基層應急治理能力提升這一重要的時代課題,需要開展多視角、多層次、多維度的探究,以期充分釋放基層應急治理能力,切實為推進國家治理體系和治理能力現代化提供最強動能。

注釋:

①烏卡(VUCA),是Volatility、Uncertainty、Complexity、Ambiguity四個英語單詞的縮寫。烏卡時代就是易變性、不確定性、復雜性與模糊性合一的時代。

參考文獻:

[1]馬彥濤,于永達中國應急管理現代化的基本內涵、主要挑戰與實現路徑[J]學術探索,2020(4):5563

[2]李瑞昌,侯曉菁一網聯通:技術賦能海上應急救援協作的策略[J]南京社會科學,2021(8):4855

[3]張鑫智慧賦能應急管理決策的范式轉變與使能創新[J]江蘇社會科學,2021(5):5562

[4]陳濤,羅強強韌性治理:城市社區應急管理的因應與調適——基于W市J社區新冠肺炎疫情防控的個案研究[J]求實,2021(6):8395

[5]顧盼,韓志明基層協商民主的比較優勢及其發展路徑[J]行政論壇,2016,23(6):2024

[6]韓自強應急管理能力:多層次結構與發展路徑[J]中國行政管理,2020(3):137142

[7]顏德如,張玉強習近平應急治理觀的生成邏輯、基本意涵及其重要價值[J]理論學刊,2021(5):1423

[8]徐頑強基層應急治理效能優化:賦權模式、內在機理與實現邏輯[J]求索,2021(1):130140

[9]顏德如構建韌性的社區應急治理體制[J]行政論壇,2020,27(3):8996

[10]徐淑華,陳建新,祁慧基層網格化應急治理:主要問題及改進路徑[J]中國安全科學學報,2021,31(1):817

[11]馮曉暢應急管理工作領導小組的組織特性及其制度建構[J]寧夏社會科學,2021(1):6271

[12]朱德米強化非常態治理的決策體系和決策能力建設[N]學習時報,2020—04—06(5)

[13]董幼鴻系統脆弱性理論視閾下重大事故的生成機理探討及運用——以25起特別重大事故為例[J]甘肅行政學院學報,2018(1):1532

[14]容志讓基層應急系統運轉起來:城市生命體視角下的融通型結構[J]中國行政管理,2021(6):136144

[15]李志強,楊彩萌社區應急治理“情境—策略”視角的組織行動及路徑研究[J]中共天津市委黨校學報,2023,25(2):6574

[16]周雪光權威體制與有效治理:當代中國國家治理的制度邏輯[J]開放時代,2011(10):6785

[17]容志,宮紫星理解韌性治理的一個整合性理論框架——基于制度、政策與組織維度的分析[J]探索,2023(5):119133

[18]LOU HAn emergency management system for government data security based on artificial intelligence[J]Ingénierie des systèmes d'information,2020,25(2):207213

[19]周珣提升突發公共危機中公共傳播體系的治理能力——以“共識”形成機制為視角[J]上海行政學院學報,2023,24(2):6574

[20]吳新星,葉繼紅基層應急管理如何提高效能——基于利益政治學的分析框架[J]探索與爭鳴,2020(4):184194

[21]文宏,林彬應急需求、技術賦能與政務服務創新——對“健康碼”數據流轉的考察[J]電子政務,2021(1):1220

[22]HYUN P C,W J EIntentionally building relationships between participatory online groups and formal organisations for effective emergency response[J]Disasters,2019,43(3):634657

[23]毛文璐市域社會治理現代化的體系建構與推進路徑[J]北京社會科學,2022(6):120128

[24]劉紀達,麥強自然災害應急協同:以議事協調機構設立為視角的網絡分析[J]公共管理與政策評論,2021,10(3):5464

[25]唐玉青大數據時代公共突發事件中政府的跨域協同治理[J]江漢論壇,2022(5):6065

[26]金瑩,劉艷靈抗逆力塑造:鄉村社區應急治理新框架[J]農業經濟問題,2022(2):2940

[27]翟校義“以人民為中心”引領基層治理[J]人民論壇·學術前沿,2021(Z1):7079

[28]顏德如,張樹吉基層黨組織統籌社區應急治理的組織化整合路徑[J]探索,2021(1):125138

[29]李志強,曹杰組織適應性視域的城市社區應急治理——“過程—情境”式解釋范式的案例分析[J]南通大學學報(社會科學版),2022,38(2):8494

[30]BARTSCHT JWhy systems must explore the unknown to survive in VUCA environments[J]Kybernetes,2015,44(2):253270

[31]童星,張海波基于中國問題的災害管理分析框架[J]中國社會科學,2010(1):132146

[32]吳鋒,仲建琴基于多圈層耦合的重大突發風險事件媒介化治理能力體系建構[J]探索,2022(3):176188

[33]溫志強,李永俊“常態安全”與“非常態應急”:基于雙螺旋遞升模型的應急文化研究[J]上海行政學院學報,2022,23(5):2838

[34]雷曉康,劉冰應急管理常態化體系構建:框架設計與實現路徑[J]甘肅行政學院學報,2020(6):5765

[35]王永明事故災難類重大突發事件情景構建概念模型[J]中國安全生產科學技術,2016,12(2):58

[36]MC ENTIRE D ADisaster response and recovery:strategies and tactics for resilience[M]New York: John Wiley &Sons Inc,2007:32

[37]張毅風險樣態轉換下的動態韌性與科層化協同[J]南京社會科學,2020(9):1623

[38]安士偉,萬三敏,李小建城市脆弱性的評估與風險控制——以河南省為例[J]經濟地理,2017,37(5):8186

[39]周利敏,羅運澤數字時代應急管理的理論基礎與實踐圖景[J]廣州大學學報(社會科學版),2023,22(6):5160

[40]羅強強,陳濤黨建引領共同生產:城市社區應急治理共同體構建的驅動機制——以武漢市F社區“共同締造”實踐為例[J]地方治理研究,2023(4):4254

[41]易外庚,方芳,程秀敏重大疫情防控中社區治理有效性觀察與思考[J]江西社會科學,2020,40(3):1624

[42]王倩,徐頑強應急管理效能的價值回應審視與重塑——基于社會認知邏輯的分析[J]理論月刊,2024(2):6270

[43]王磊,王青蕓韌性治理:后疫情時代重大公共衛生事件的常態化治理路徑[J]河海大學學報(哲學社會科學版),2020,22(6):7582

[44]張海波,童星中國應急管理效能的生成機制[J]中國社會科學,2022(4):6482

[45]張海波中國應急管理的適應性:理論內涵與生成機理[J]理論與改革,2022(4):99113

[46]羅強強,陳濤,明承瀚風險視域下的超大城市社區韌性:結構、梗阻與進路——基于W市新冠肺炎疫情社區治理的多案例分析[J]城市問題,2022(5):8694

[47]胡重明,喻超技術與組織雙向賦能:應急管理的整體智治——以杭州城市防汛防臺體系數字化轉型為例[J]浙江社會科學,2022(7):5967

[48]楊安華,江發明應急軟實力:城市軟實力的新向度[J]南京社會科學,2022(9):6574

[49]孫峰,鄭雨涵,鄧煒,等“互聯網+”時代我國應急管理吹哨預警機制優化研究[J]電子政務,2021(9):93104

[50]溫志強,付美佳大數據賦能政府應急管理模式變革:類型歸結與未來向度[J]行政論壇,2023,30(4):7986

Improvement of Grassroots Emergency Governance Capacity:

Types, Obstacles and Strategies——Based on the Analytical

Framework of “SubjectSituationTechnology”

Wen Zhiqiang / Fu Meijia

Abstract:Grassroots emergency governance capacity system is an important part of the national governance system, and grassroots emergency governance capacity directly reflects the modernization level of the national governance system and governance capacity Subjects, contexts and technologies are the key elements for the improvement of grassroots emergency governance capacity By constructing the analytical framework of “subjectsituationtechnology”, the practice cases are categorized into three types of grassroots emergency governance practices: subjectassociated, contextled and technologyled In the process of improving grassroots emergency governance capacity, we are still facing the tensions of “hierarchysociety” and the lack of emergency trust and cooperation mechanism, the lack of normal prevention and early warning capacity and the poor functioning of nonnormal response mechanism, the easy blockage of data sharing chain and the solidification of “technological determinism” thinking, and other realities The real dilemma is that the data sharing chain is easily blocked and “technological determinism” thinking is solidified In order to effectively enhance the capacity of grassroots emergency governance, it is necessary to create a “onecore, multiple” collaborative emergency response pattern, flexibly adjust the “normalunusual” focus of emergency governance, and enhance the effectiveness of grassroots smart emergency governance

Keywords:Grassroots Emergency Governance; Governance Capacity; Collaborative Emergency Response; Emergency Response Scenarios; Smart Emergency Response

(責任編輯王玉)