白居寺措欽大殿內覺康殿十六隨佛弟子頭冠考

[摘 要]白居寺內壁畫、塑像眾多,寶冠作為菩薩塑像的重要組成部分,兼具佛教的象征意義與世俗的裝飾意義,通過對白居寺十六隨佛弟子頭冠的考察,劃分出頭冠類型,查詢其源流,并對各種類型進行探討,了解當時的審美。

[關鍵詞]白居寺;十六隨佛弟子;頭冠;紋飾

[中圖分類號]J327 [文獻標識碼] A [文章編號] 2095-7556(2024)9-0078-03

本文文獻著錄格式:楊媛媛.白居寺措欽大殿內覺康殿十六隨佛弟子頭冠考[J].天工,2024(9):78-80.

一、十六隨佛弟子概況

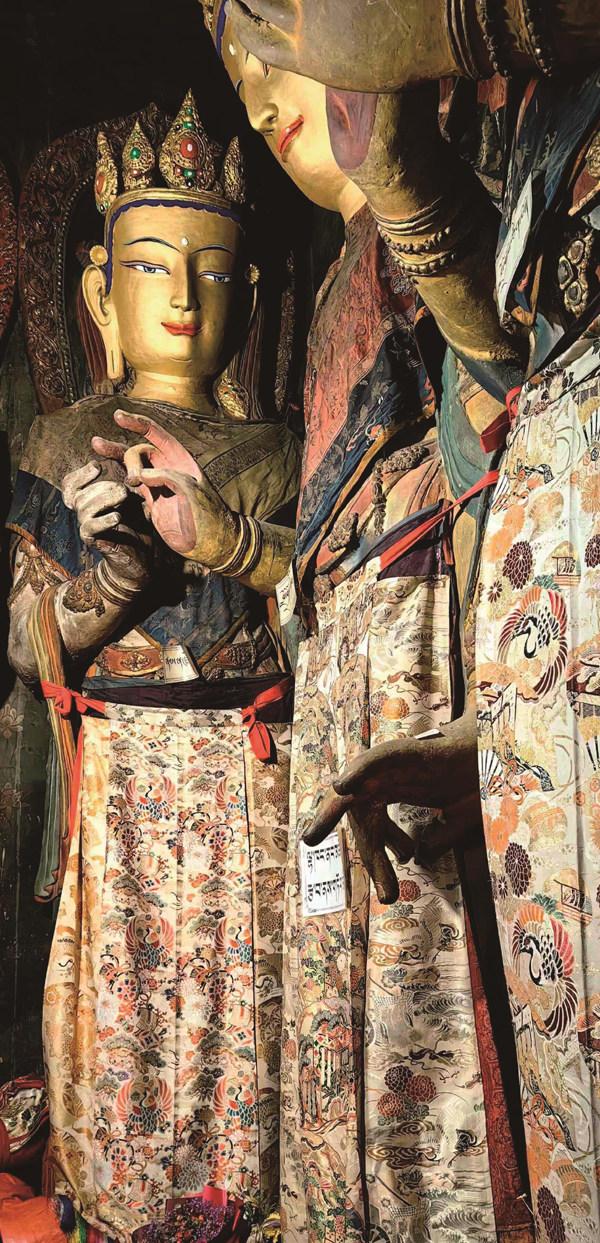

江孜白居寺位于西藏日喀則市江孜縣,“白居寺”是藏文簡稱的音譯。本文所述的十六隨佛弟子造像現存白居寺措欽大殿一層的內殿——覺康殿中,主尊與兩側的十六位隨佛弟子造像均為彩塑立像,由本莫且加布團隊塑造。十六隨佛弟子造像保存良好,均有序排列在佛殿墻邊,目測塑像高度約為6米,有錦緞做成的衣物覆蓋造像身體的大部分面積,僅露出頭部、手部及腿部。

首服,亦稱“頭衣”,代指一切用以裹頭之物。中國古代的首服除了巾、帽之外還有“冠”這一分類。與巾、帽用途不同的是,冠的裝飾與象征意味較濃。 《敦煌學大辭典》中提到菩薩的主要首服就是寶冠,頭頂束髻,余發披肩,頭戴寶冠。可見頭冠之于菩薩是一件不可或缺的裝飾物。

二、菩薩頭冠的類型、稱謂及紋樣意義

據圖齊的《梵天佛地》記載,主尊大菩提佛的兩側分別為文殊菩薩和觀音菩薩(這兩尊菩薩為主尊協侍,目測高度為1~2米),其次是過去佛燃燈和未來佛彌勒,左右兩側共有十六位菩薩。

這十六尊菩薩的頭冠大有不同,菩薩頭冠的類型、菩薩頭冠上裝飾的紋樣均有不同的類型和樣式,具體如下。

(一)菩薩頭冠類型

整合十六位菩薩的頭冠,按冠葉形狀可分為葉冠和山形冠兩種;按冠葉數量又可分為三葉冠、五葉冠、七葉冠。

通過對比我們發現:廣目菩薩和普渡三途菩薩這兩位是山形冠,其他菩薩均為葉冠。

其中配有三葉冠的僅有廣目菩薩和普渡三途菩薩兩尊;配有五葉冠的有文殊菩薩、月光菩薩、除蓋障菩薩、虛空藏菩薩、地藏菩薩、無惡菩薩、普賢菩薩、觀音菩薩、金剛手菩薩、大智慧菩薩、普照菩薩共十一尊;七葉冠有善財菩薩、彌勒菩薩和安慧菩薩三尊。

1.冠葉形狀

(1)葉冠

關于葉冠形狀的來源及稱謂,佛經中未見提及,此冠早期多見于印度宗教形象中,因此一般人也將菩提樹葉認為是葉冠形狀的來源。

菩提葉“枝葉青翠,經冬不調。至佛入減日,變色凋落,過已還生”。因此其被認為是祥瑞的象征。佛冠上出現葉冠形,一般認為該形狀與菩提樹葉有關。

考古學家發現,在古印度河流域的不同文化中,都一致將菩提樹視為一種極其重要的象征物,出土的罐子上經常會發現三片一組的菩提樹葉排列描繪。并且在出土的印章及模制的赤陶書板上記載了菩提樹下站有一位頭中部有樹枝,其上有三片突出葉子的神仙。這段研究證明了古印度用菩提樹葉做頭飾的宗教傳統習俗。

葉冠屬于一種較為古老的冠式,由幾片不等的葉形圍成頭冠,在菩薩造像中常見的冠葉有單葉冠、三葉冠、五葉冠等。

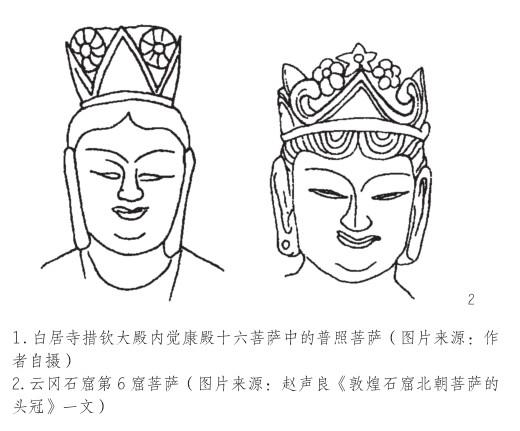

覺康殿里的十六位菩薩中,有十四尊菩薩的頭冠都屬于這種葉冠式,只是有幾位菩薩的頭冠冠葉相對較為圓潤,更像一種桃心狀;有幾尊菩薩的頭冠冠葉在葉尖部分較為細長一些(見圖1)。但總的來說,細長型的冠葉要比圓潤型的冠葉要多一些。

(2)山形冠

有其他裝飾物,但冠葉以三角形為主,或有一個三角形的頭冠形式,這種頭冠被稱為山形冠。這種頭冠最初上面還有波斯薩珊王朝風格的日月裝飾。

在云岡石窟第5、6窟中,山形花冠運用較多。而且山形冠中基本已不再用日月裝飾,改用花來裝飾,整個頭冠看起來更像一個花籃盛滿鮮花(見圖2)。此種冠式與覺康殿內的相比,較多運用花朵,覺康殿廣目菩薩和普渡三途菩薩的山形冠更多的是體現冠葉形狀,僅在冠葉左右兩側有以莖支撐的團花型裝飾物。且這兩尊菩薩的站位剛好是相對的,一個是左邊第八位菩薩,一個是右邊第八位菩薩,此站位是否有意為之,還有待考究。

2.冠葉數量

現在流行的菩薩頭冠多由三、五、七葉組成,但印度早期佛像頭冠流行的是單面冠,即有一個圓盤形裝飾物的頭冠,在山奇大塔和巴爾胡特雕刻中就已經出現了束發樣式、頭頂中央有一個圓形裝飾的菩薩雕像。經過不斷發展,菩薩頭冠出現了三面冠樣式,又受到不同地區、不同文化的影響,現菩薩頭冠已經變得豐富多樣,很少出現單面冠這種較為簡單的樣式。

葉冠的主要特征為由多個冠葉組成,一般由幾個大小相同的冠葉組成,或由中間大、兩邊小,形狀相同的冠葉組成。冠葉的形狀也有多種類型,常見的有蓮瓣型、細葉型、三角形、圓形等。

有關冠葉數量所代表的含義筆者未見相關論文發表,但有關冠葉數量中數字本身的含義,筆者在相關典籍中均有發現。三葉冠、五葉冠、七葉冠中“三、五、七”與冠葉有關系。首先是“三”,歷史上藏族人民生活中帶有“三”的后綴詞很多;在藏族習俗中,哈達有五種顏色,分別代表了藍天、白云、大地、江河、護法神;七則有“救人一命,勝造七級浮屠”等說法,由此可見,數字七與生死之事有較大關聯,在古人眼中生與死都是人生大事,不可大意。

綜上所述,三、五、七這三個數字都具有獨特的含義。

(二)菩薩頭冠紋樣

菩薩頭冠被稱為天冠、寶冠,有智慧、莊嚴的象征意味。許多典籍中的記載表明了菩薩佩戴寶冠以展示智慧、莊嚴。

而菩薩頭冠上的紋樣則有吉祥如意等美好寓意,因此論述菩薩頭冠就繞不開頭冠紋樣。

1.摩尼珠

寶冠之上鑲嵌珠寶,謂之珠寶冠。《法華經》中記載,寶冠由珍珠、瑪瑙、玫瑰、金、銀、硨磲、琉璃七寶制作而成(“七”表種類、數量之多,并非定數),冠前中央鑲嵌的寶珠被稱為摩尼珠。

更準確地說珠寶冠應該叫“摩尼珠寶冠”。摩尼,即珠寶的總稱,鑲嵌了摩尼珠的冠,即可認為是鑲嵌了珠寶的冠,即所謂的“珠寶冠”。

摩尼珠有光明、如意、清凈、幸福、圓滿的意思,因此在佛冠、供養具、蓮座、華蓋上被廣泛應用,主要有火焰紋寶珠、蓮花紋寶珠、葉紋寶珠等,裝飾在菩薩頭冠中的寶珠周圍。覺康殿十六尊隨佛弟子頭冠均為珠寶冠,周邊裝飾紋樣應屬于葉紋。

覺康殿十六尊隨佛弟子中,有十三尊菩薩頭冠的冠葉正中央都鑲嵌一顆摩尼珠,在寶石的上下方鑲嵌1~5顆小型寶石,呈“山”形,旁邊小型冠葉只在中間鑲嵌一顆寶石,最兩旁的中型冠葉則在中央寶石下方鑲嵌3顆寶石。

另外三尊菩薩的頭冠則有所不同。彌勒菩薩頭冠上并未鑲嵌寶珠,替代寶珠位置的是以紅、綠、橘、藍四種顏色組成的圓形裝飾物,每種顏色共兩份,成相對之勢,相鄰顏色中間有類似菱形的裝飾物隔開;圓形裝飾物內有一圈連珠紋環繞,最內側則是由上藍下紅組成的圓形,與漢地八卦圖中的陰陽魚極為相似。廣目菩薩和普渡三途菩薩這兩尊菩薩的冠葉上在正中央鑲嵌一豎排的寶石,在寶石底部左右兩邊又有兩顆小寶石。

摩尼珠外側的紋樣也有所不同,例如安慧菩薩,頭戴珠寶冠,正中央冠葉的下方有一獸首支撐,這是其他菩薩所沒有的。摩尼珠周邊有一圈連珠紋環繞,連珠紋外側有一圈類似蓮瓣的紋樣圍繞,最外側又是一圈連珠紋環繞。除安慧菩薩、廣目菩薩、普渡三途菩薩和彌勒菩薩外,其余十二尊菩薩頭冠摩尼珠外側僅有一圈類似蓮瓣紋樣的裝飾物。頭冠紋樣的相同之處在于寶珠旁都大面積飾有忍冬紋紋樣。

2.忍冬紋

對于忍冬紋的來源,學術界有兩種說法。一說忍冬紋是由希臘棕櫚葉發展演變而來,又說忍冬紋由金銀花演變而來,其英文名稱“honeysuckle motif”,翻譯過來就是“金銀花”的意思。“忍冬:草藥名。藤生,凌冬不調,故名忍冬。”這種花由于四季常綠,能耐嚴寒,因此又被稱為“忍冬”。但目前來說,學術界認為忍冬紋與中國本土的金銀花毫無關系,更傾向于忍冬紋是由西方傳來這一說法。

彌勒菩薩冠葉上裝飾的忍冬紋樣卷曲;廣目菩薩和普渡三途菩薩這兩尊菩薩冠葉上的忍冬紋面積大大減少,冠葉上大部分面積裝飾的還是寶石;其余十三尊菩薩冠葉上的忍冬紋僅在冠葉邊緣區。

三、結束語

寶冠作為菩薩配飾的重要組成部分,兼具佛教的象征意義與世俗的裝飾意義,其上所出現的冠葉類型、裝飾紋樣為造像風格研究、造像斷代提供了較多信息,結合當時的時代背景、民族文化和宗教信仰,我們得以窺見民族文化發展的軌跡和各民族之間的相互交流、融合。在對白居寺十六尊菩薩頭冠的研究對比中發現冠葉形狀分為兩種:葉冠和山形冠。廣目菩薩和普渡三途菩薩的山形冠與云岡石窟第6窟中的菩薩頭冠相似,可認為是受到了云岡石窟的影響;其余十四尊菩薩的葉形冠可認為是受到了印度的影響。冠葉紋樣主要使用摩尼珠和忍冬紋,有“紋必有意,意必吉祥”的現象。

白居寺的塑像集文化、藝術于一身。本文立足于覺康殿菩薩頭冠,對其頭冠類型、稱謂及紋樣做了簡要論述,它的流行和變遷在一定程度上體現了當時的社會思潮以及外來文化的影響,也為研究古代宗教服飾的演變提供了一定的論據。

參考文獻:

[1]丁福保.佛學大辭典[M].北京:文物出版社,1984.

[2]達倉宗巴·班覺桑布.漢藏史集[M].陳慶英,譯.西寧:青海人民出版社,2017.

[3]圖齊,魏正中,薩爾吉.梵天佛地[M].上海:上海古籍出版社,2009.

[4]龍忠.彌勒發冠演變過程:從印度佛教初期到我國北魏時期[J].雕塑,2016(4):62-63.

[5]賈湘云,何宗英.關于白居寺創建者及始建年代問題[J].西藏研究,1982(2):126-129.

[6]趙聲良.敦煌石窟北朝菩薩的頭冠[J].敦煌研究,2005(3):8-17,115.