以核心素養為導向的小學音樂學科大單元教學

何柳青

音樂是一門聽覺上的藝術,豐盈著人們的內心世界,在陶冶情操的同時發揮美育價值。當前,培養全面發展的新型人才是社會的要求與期望,也應該成為教育教學的重要立足點。小學階段,音樂課程設計發揮著重要影響,學生在音樂學習之路上能夠學會尋找美、欣賞美、追逐美乃至于創造美,實現審美能力的提升與情感體驗能力的發展,可以說,音樂學科肩負著不容忽視的育人價值。為了促進音樂學科育人價值的進一步深化,使其更順應新課程改革背景下的教育理念,教師需要在教學設計中以核心素養為導向,積極引入具有創新性與科學性的教學手段,促進時間教學效率與成果的雙重提高。在此背景下,大單元教學法走進各教育教學者的視野,并迅速在教學實踐中落實與推廣。

傳統的音樂教學模式已然無法滿足學生核心素養的發展需求,而大單元教學法則要求教師像專家一樣對教學設計進行深入思考與探究,以此來優化音樂學科的育人價值,讓學生實現知識、能力、方法、態度與品格的全面發展。本文以核心素養的培養為導向,詳細論述了何為“大單元教學”、大單元教學的設計策略與實踐路徑,以期拋磚引玉,為各音樂學科的教育教學者提供一定的教學思路,共同助力小學音樂教學新發展。

一、何為“音樂學科大單元教學”

在認識“大單元教學法”的初級階段,不少音樂教師都會產生一定的思維誤區,即“大單元”與教材中的自然單元并沒有較大的區別與聯系,兩者都是由課堂教學所構成的,同時包含著唱、奏、聽、動、創等基本音樂學習活動。那么“大單元教學法”的特性與優勢又在哪里呢?其實,從內容組織方面來看,“大單元教學”與傳統的自然單元相比,具有更強的邏輯性與嚴謹性。在解讀“大單元”時,教師可以將其視為一項大型的學習任務,并將“大單元教學”中所有的學習活動都看作是為了服務課堂教學目標完成所設計的。具體而言,“大單元”就像一堂“大課”,而構成這一節“大課”的每個課時就相當于“大課”的教學環節。與傳統教學相比,“大單元教學”具有更高的整合性、系統性與邏輯性,有助于學生實現對某一大觀念的內化理解、全面掌握以及靈活遷移運用。可以說,將核心素養作為教育教學終極目標的今日,“大單元教學法”突破了傳統教材自然單元的桎梏,體現了以人為本的教育理念,真正結合學科特點關注對學生關鍵能力與必備品格的培養。

二、小學音樂大單元教學設計路徑

(一)研讀課程標準,深入解讀教材

小學音樂教師在教學設計與備課工作中,需要將藝術課程標準與教材作為主要依據與關鍵著眼點,根據課程標準在具體學段中的目標與要求,結合學生的基礎情況與學習能力,從全面綜合的角度就教學活動能夠為學生提供哪些知識技能、情感態度等方面的指導,并以此為基礎深研教材內容,從而更好地確定單元主題、梳理知識結構,讓大單元教學設計指向核心素養的發展與提升。

以人教版小學音樂二年級下冊第一單元《到郊外去》的大單元教學活動為例,教師立足藝術課程標準中“第一學段目標”以及音樂學科核心素養的分析,將教學內容進行梳理,并設計“唱游·音樂”這一教學組織形式,組織學生對《出發》《火車咔咔咔》進行欣賞;學唱《郊游》《山谷回聲真好聽》;引導學生對《山谷回音》進行創編;驅動學生根據音樂進行集體舞蹈活動;設計“山谷音樂會”這一項綜合實踐活動。這一系列的教學設計通過聆聽、演唱、舞蹈與實踐,讓學生體會到了音樂之美以及音樂中所蘊含的情感,鼓勵學生通過音樂、舞蹈等藝術形式表達自己的心情,提高學生的藝術表現能力、審美感知能力以及創意實踐能力。

(二)圍繞核心素養,“歸檔”教學內容

在核心素養視域下,音樂課程教學中的教學內容都有具體對應的核心素養組成部分,因此作為教師,在大單元教學設計中需要圍繞核心素養的具體內容,對教學內容進行分類與“歸檔”,使教學設計更好地服務于核心素養的發展與提升。以音樂欣賞為例,這一學習活動的組織與整合有助于提高學生的音樂審美感知能力,而音樂創編環節則有助于發展學生的實踐創新能力。因此,教師圍繞核心素養對教學內容進行重組與“歸檔”,能夠為大單元教學主題與目標的確定提供依據,更能促進音樂教學的系統化發展,從而為核心素養的培養提供長久助力。

(三)關注學生體驗,確定教學順序

整體性與結構性是小學音樂大單元教學的突出特性,但是小學階段,學生在學習能力、認知情況、思維發展狀況等諸多方面都有待提升,因此在教學設計中,教師需要堅持“以人為本”的育人思想,結合學生的具體學習情況,循序漸進、由淺入深地將大單元教學內容呈現出來,幫助學生在單元學習中實現核心素養的發展與音樂知識的落實。

以人教版小學音樂教材二年級下冊第三單元《音樂中的動物》大單元教學為例,在核心素養視域下,教師可以將大單元教學分為“任務起始課——深度研討課——成果展示課”三個組成部分,并結合不同部分的教學目標設計具體的教學小主題,對教學內容進行進一步重組。首先,在“任務起始課”中,教師可以以“模仿小動物的叫聲”為驅動任務,讓學生在活動中感知本單元的重點節奏;其次,在“深度研討課”中,教師可以結合教學內容為教學情境,引導學生在識讀樂譜、感悟歌曲的過程中更好地感受音樂要素,并通過創編等形式鞏固學生對歌曲的把握程度;最后,在“成果展示課”中,教師可以設計“動物狂歡節”這一綜合實踐類活動,引導學生展示本單元的學習成果,讓學生享受沉浸式的音樂體驗。

三、小學音樂大單元教學實踐策略

(一)立足教學主題,確定教學任務

在大單元教學實踐過程中,單元主題的確立對組織教學內容、明確教學任務、設計教學環節有著不可忽視的影響。因此,教師在大單元教學的備課工作中,需要結合課程標準的具體目標,對音樂教材內容進行深入分析與解讀,并立足于核心素養視域,實現教學單元主題的有效構建。在單元主題構建的基礎上,教師需要結合單元總體教學目標分析教學內容,并圍繞具體的教學內容確定教學任務,以此提高教學效率與教學成果,讓教學活動邏輯清晰、目標明確、成效理想。

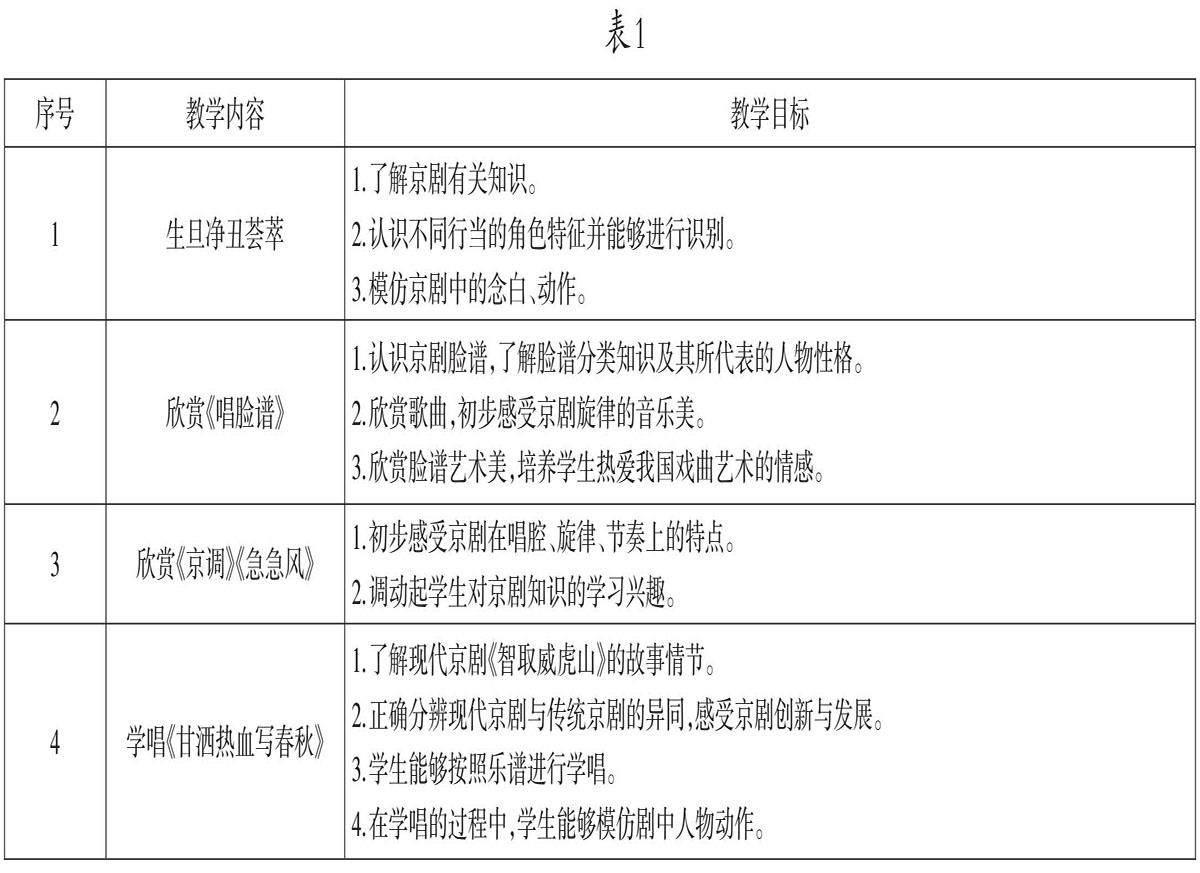

以人教版小學音樂四年級下冊第三單元《學戲曲》的大單元教學為例,這一單元是由活動“生旦凈丑薈精粹”、學唱《甘灑熱血寫春秋》以及欣賞《唱臉譜》《京調》《急急風》三個學習活動組成。結合課程標準中第二學段(3-6年級)的教學目標,要求學生“以京劇為代表的中國戲曲及曲藝音樂,體驗其不同的風格……學唱京劇或地方戲曲唱腔片段”,在核心素養視域下,教師可以將這一教學要求歸類為“文化理解”維度,并以此為基礎對教學內容進一步重構,使其成為一個“大單元”,讓學生對京腔京韻有更深刻的認識。通過教學任務設計,教師需要提高學生的戲曲欣賞能力,讓學生具備基本的戲曲演唱能力,并深刻認同我國的京劇藝術,樹立文化自信,實現核心素養的全面提升。因此,教師需要立足于單元重點——“體驗京劇國粹”,確定單元主題“走近京劇”。

有了單元主題作為整體教學任務與活動設計的立足點,教師就可以從單元整體角度出發確定教學任務,并圍繞教學任務對單元內容的教學順序進行重組(如表1所示)。

這一系列的教學活動圍繞“初識京劇——認識臉譜——走近京劇——感受創新”的順序,讓學生循序漸進地了解京劇知識,使核心素養得到全面提升。

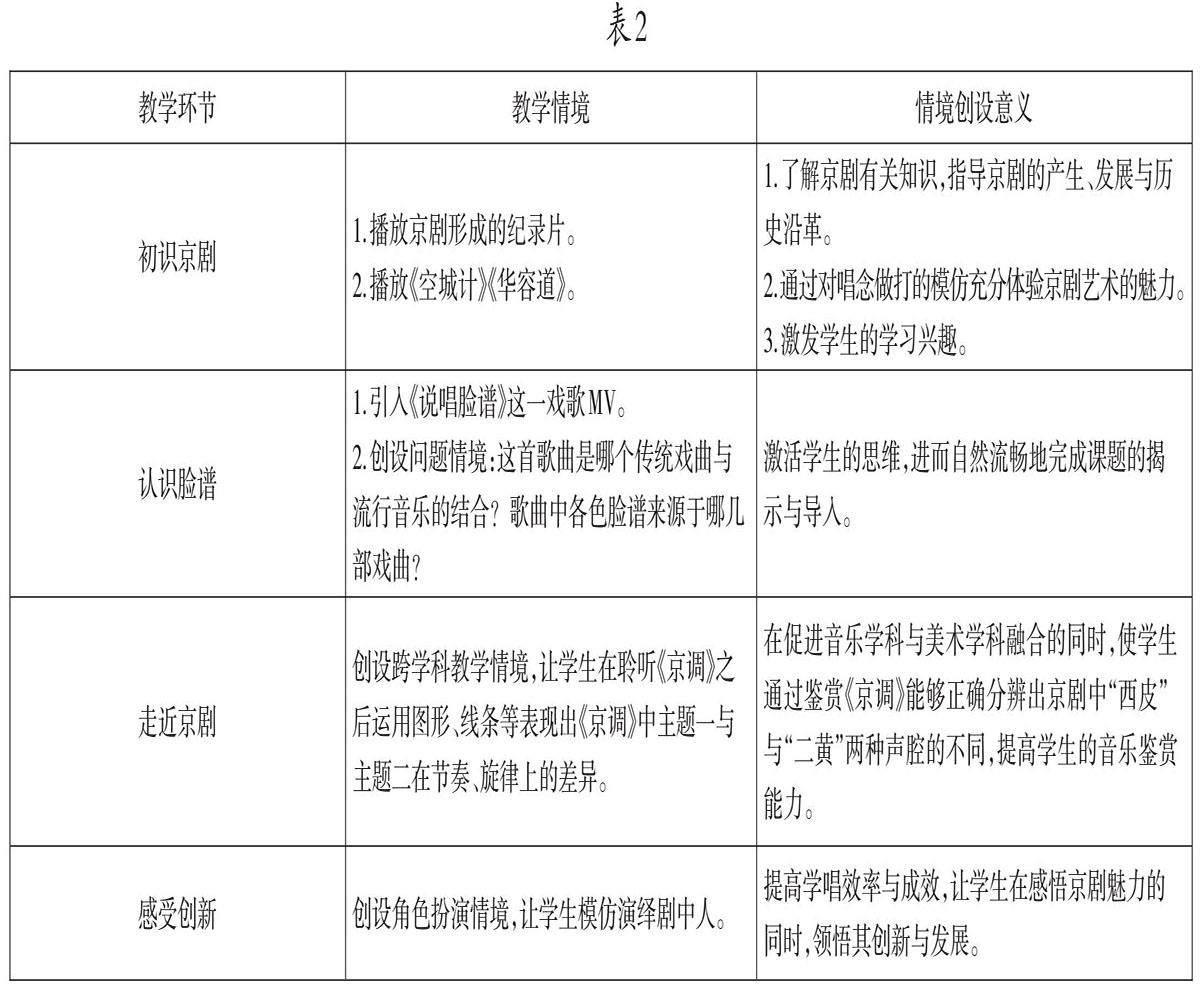

(二)指向育人目標,創設教學情境

在大單元教學中,情境是推動教學活動順利開展的關鍵性支架,尤其對小學階段的學生而言,教學情境的創設發揮著不容忽視的價值。大單元教學邏輯緊湊,具有較強的整體性與系統性,這對小學生的認知情況與學習能力提出了一定的挑戰,而圍繞教學內容設計教學情境,則能夠最大限度地激發學生的學習興趣,降低了學生接受新知、實現內化的難度,從而達到學習成效的整體性提高。因此,在人教版小學音樂四年級下冊第三單元《學戲曲》的大單元教學中,教師在確定單元教學主題以及教學目標后,就可以根據教學環節創設相應的教學情境,激發學生的學習興趣,引發學生積極主動地“走近京劇藝術”。如表2所示。

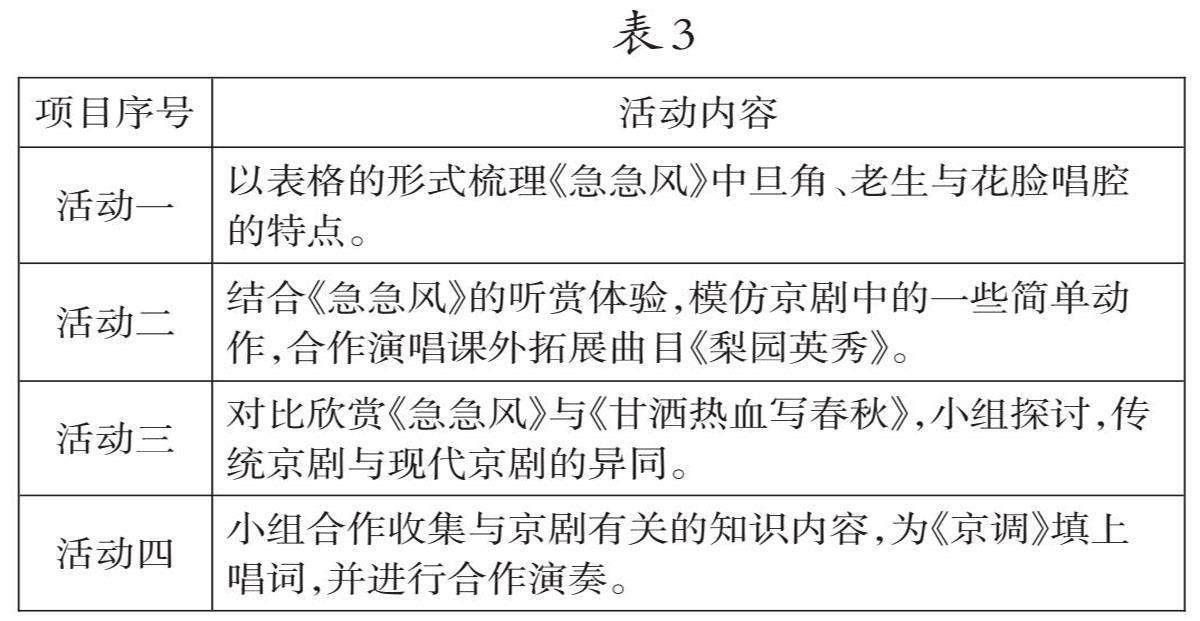

(三)圍繞核心素養,組織教學活動

在大單元教學設計中,教師需要始終堅持“以人為本”的教育理念,將發揮學生的主觀能動性作為大單元教學活動的核心設計理念。因此,在人教版小學音樂四年級下冊第三單元《學戲曲》的大單元教學中,教師需要圍繞核心素養,從單元整體視角設計教學活動,引導學生基于教學活動支架,提高京劇鑒賞能力、學唱水平以及創意實踐能力。在完成單元基本教學內容后,教師可以設計具有綜合性與實踐性的教學活動,如表3所示。

表3

[項目序號 活動內容 活動一 以表格的形式梳理《急急風》中旦角、老生與花臉唱腔的特點。 活動二 結合《急急風》的聽賞體驗,模仿京劇中的一些簡單動作,合作演唱課外拓展曲目《梨園英秀》。 活動三 對比欣賞《急急風》與《甘灑熱血寫春秋》,小組探討,傳統京劇與現代京劇的異同。 活動四 小組合作收集與京劇有關的知識內容,為《京調》填上唱詞,并進行合作演奏。 ]

這一系列的教學活動順應當前學生的發展趨勢,緊緊圍繞核心素養,循序漸進地培養學生的音樂能力,最終得到階梯性提升,引發學生對京劇藝術特點、文化內涵以及表現形式更深層次的認識,將學科美育價值發揮到極致。

四、結語

綜上所述,隨著新課程改革的逐步深化,音樂學科肩負著美育培養的重任,更是對學生思維能力與綜合素養發展有著不容忽視的重要價值。在此背景下,作為音樂學科的教育教學者,需要堅持核心素養導向,充分認識到大單元教學法的意義與內涵,明確具體的教學設計路徑,在實踐過程中遵循科學的教學程序,使大單元教學法真正發揮奇效,讓小學音樂迎來新的發展機遇。

注:本文系福建省教育科學“十四五”規劃2023年度“協同創新”專項課題“以素養為導向的小學音樂學科大單元教學研究”(課題立項號:Fjxczx23-116)的研究成果。

(宋行軍)