綠色生態 你我共建

清新的空氣、安全的水源、零污染的土壤……這是人類向往和追求美好生活環境最具體的表達。近十年來,我國重點城市PM2.5平均濃度下降56%,重污染天數減少了87%,成為全球大氣質量改善速度最快的國家;森林面積達到2.27億公頃,成為全球“增綠”的主力軍。

1972年6月5日,聯合國在瑞典斯德哥爾摩召開了第一次人類環境會議,并將這一天定為“世界環境日”。新修訂的《中華人民共和國環境保護法》將“世界環境日”納入立法,將這一天定為“環境日”。

生態環境是人類生存和發展的根基。黨的二十大報告指出,中國式現代化是人與自然和諧共生的現代化。今年“環境日”以“全面推進美麗中國建設”為主題,旨在深入學習宣傳貫徹習近平生態文明思想,引導全社會牢固樹立和踐行“綠水青山就是金山銀山”的理念。

你知道在我們身邊充當“環保衛士”的動物和植物都有哪些嗎?現代化生態環境“智”在哪里?本期,讓我們揭開深藏其中的奧秘。

“環保衛士”在身邊

大自然的“環保衛士”就在我們身邊。它們或美艷、或平凡,甚至可能遭到誤解被嫌棄。快來重新認識它們,加深對它們的了解吧。

美艷“殺手”

夾竹桃又名柳葉桃,花似桃、葉像竹,花色艷麗且花期較長,夏季尤為繁盛,是花期最長的木本花卉之一,有“半年花”之稱。

夾竹桃具有較強的抗風沙能力,在抗煙霧、抗灰塵、抗毒物等方面效果顯著,能吸收二氧化硫等有害氣體,號稱“環保衛士”和“綠色吸塵器”。

夾竹桃是強心甙類毒植物,其分泌的乳白色汁液中含有毒性較強的夾竹桃苷,應避免碰觸和誤食。此外,黃蟬、鈴蘭、側金盞花,以及品種數以千計的觀葉植物大家族——萬年青等,都屬于強心甙類毒植物。

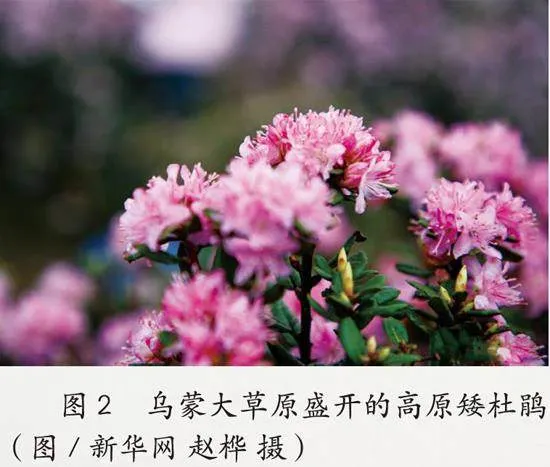

杜鵑花又名映山紅、山石榴等,常綠或落葉灌木,是我國十大名花之一。

杜鵑花是植物源揮發性有機物排放較低的植物,被推廣應用于植樹造林或城市綠化中。杜鵑花生命力頑強,能很好地調節水分,吸收二氧化硫、一氧化氮、二氧化氮等有害氣體和放射性物質,起到吸塵、凈化空氣的效果。

杜鵑花全株都有毒,其花及葉的毒性較強,花中含四環二萜類毒素,屬神經毒。其中,黃色杜鵑花性味辛溫有大毒,一朵即可中毒,量多則可致死。

有“味”的樹

石楠是一種“低維護”植物,在平衡城市生物多樣性方面發揮了積極作用。石楠樹也有抗煙塵、驅蚊、降塵和稀釋有毒氣體的功效,能起到凈化環境的作用,被稱為“抗霾神器”。

石楠花因散發讓人一言難盡的氣味而頻上熱搜,這種特殊的氣味主要是由精氨酸氧化導致的。精氨酸作為一種氨基酸類化合物,當與氧氣“相遇”時就會釋放出這種特殊味道,但這種味道對人體無害。

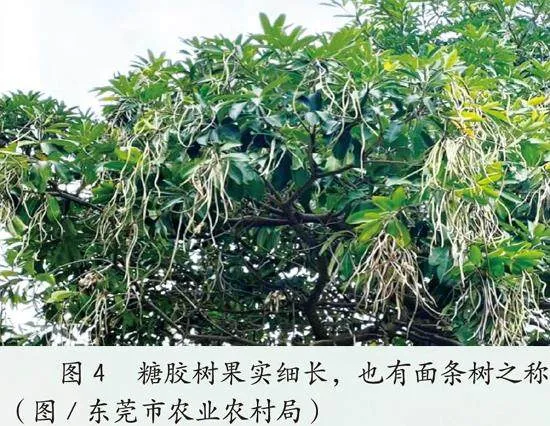

糖膠樹又稱橡皮樹、燈架樹,是夾竹桃科雞骨常山屬的常綠喬木,高可達20米,在華南各城市被廣泛種植。糖膠樹具有生長速度快、適應性強、病蟲害少的優點,能起到較好的抑塵作用。

“風油精炒排骨”是人們對糖膠樹花氣味的描述,氧化芳樟醇作為其花朵散發氣味的主要成分,同樣存在于香菜、薰衣草等植物中,對人體無害。糖膠樹的樹枝或葉片被折斷后,會流出白色汁液,其中含有生物堿等有毒成分,不可接觸。

愛“飄絮”的樹

楊樹、柳樹具有釋氧固碳、降溫增濕、減菌抑菌、防風治塵等作用,是我國城鎮綠化的主要樹種,特別是在荒漠地帶和河谷地區成為植樹造林的優選。一株成年楊樹一年可吸收172千克二氧化碳,釋放125千克氧氣,滯塵16千克。一株成年柳樹一年可吸收281千克二氧化碳,釋放204千克氧氣,滯塵36千克。

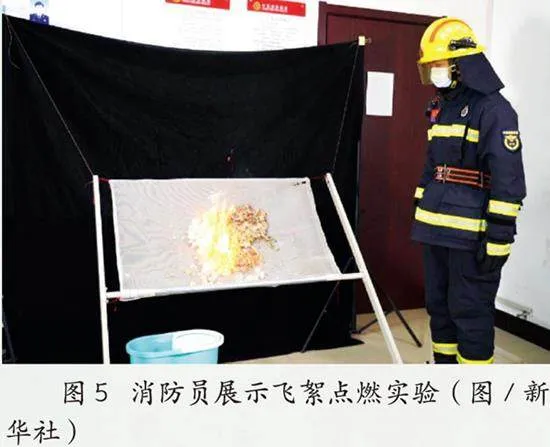

每到春天,人們都會被漫天飛舞的楊柳飛絮困擾,飛絮容易攜帶病毒,誘發上呼吸道疾病。此外,飛絮極易燃燒,易引發火災。飛絮是雌樹的種子和衍生物,保持生態系統以及樹種配置的多樣性,是解決飛絮問題的根本。

土壤改良“專家”

蚯蚓每天可以攝入相當于自重1~3倍的食物,因其消化系統中富含淀粉酶、纖維酶,能將動物糞便和腐菜葉等中的有機廢棄物轉化成微生物、有益菌、微量元素等,助力土壤改良、農作物增產等。

高原“環衛工”

兀鷲是隼形目鷹科兀鷲屬鳥類,它的食腐特性能減少如鼠疫、炭疽等疾病的傳播,是出色的“清道夫”之一。

牧場“清潔工”

蜣螂又稱糞金龜、屎殼郎,通常以動物糞便為食。蜣螂能將糞便中的有機物分解為無機物,促進生態系統的物質循環,改善土壤結構,增加土壤通透性。

地面“環保使者”

烏鴉一直被人們冠以“不祥鳥”之稱。然而,烏鴉不僅是人類的“朋友”,還是自然界的環保使者。它們喜好腐食,常出入垃圾場幫助人類“清理”垃圾,對生態環境起著較好的凈化作用。

環境“智”理現代化

以數字化手段推動生態環境治理現代化,以黑科技、“土發明”助力減少土壤荒漠化,大氣污染防治從治理到“智”理……當前,數字化和綠色化相互融合促進,成為全球發展的重要主題。

大氣污染監測“智”理

國家大氣污染防治攻關聯合中心作為我國大氣污染治理的“智慧大腦”,通過構建多學科、多部門融合的“1+X”科技攻關模式,突破了大氣污染物測量的關鍵技術,建成了國內最大的空天地綜合立體觀測網和數據共享平臺。通過建設多個PM2.5組分監測站點,在重污染過程中實現以小時為單位對污染物進行追根溯源。

衛星遙感技術對區域大氣環境質量“了如指掌”,激光雷達精準鎖定顆粒物,地面走航監測等設備將排查范圍精確至百米,實現了對大氣污染物由面到線的精準溯源。大氣顆粒物及光化學組分站可24小時不間斷地監測150余種顆粒物和揮發性有機物組分及濃度,摸清大氣污染物的構成、行業、點位,分析不同區域的特征污染因子、濃度高低時限、變化趨勢等,為藍天保衛戰提供強有力的技術支撐。

科技助力“綠進沙退”

蒸滲儀群是中國北方沙區水量平衡自動模擬監測系統,通過埋設多層三參數組合探頭,可自動長期監測不同土層的溫度、濕度、電導率等參數變化;根系測量系統可監測植物根系的生長動態;高精度稱重傳感器能精準感應,準確對極細微的毛毛雨稱重。

將不同沙區的沙土和當地典型的固沙灌木填移到蒸滲儀中,通過模擬不同氣候帶的降水和地下水位,可精確測量降水入滲、地下水補給、土壤水動態、蒸散發、植物生長等過程。科學監測沙區土壤水分的植被承載力,從而合理選擇固沙植物的種類和搭配組合,在荒漠化治理中實現“水量平衡、以水定植”。

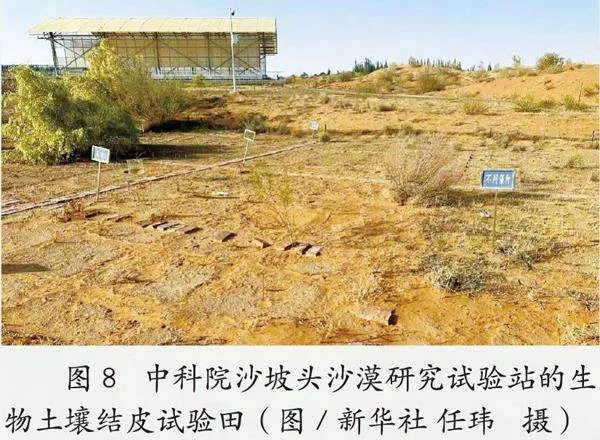

通過在沙面人工接種藍藻等隱花植物,促進形成生物土壤結皮的人工藍藻結皮固沙技術,可有效固沙,幫助沙化土地恢復功能等。人工接種可以加快天然結皮的形成,為加快荒漠化防治進程提供新途徑。

水分傳導式精準型沙漠植苗工具借助“干”字形的鐵制植苗工具,可直接將樹苗根系栽進沙土下50厘米深的濕沙層,提高造林成活率和效率。

水面環衛“新寵”

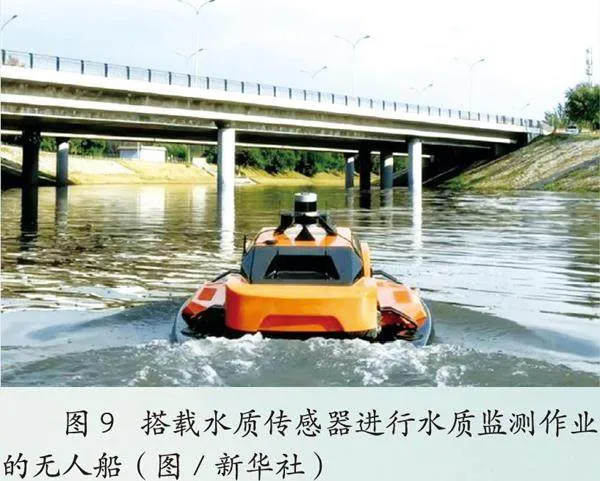

無人駕駛清潔船能準確識別水面漂浮垃圾,并將其一“掃”而光。無人駕駛割草船不僅能探及、避讓水草,還能修剪生長過于茂盛的水草,配合水下攝像機和無人機航拍對水草缺失的地方進行補種,實現對水底生態環境的監測。

搭載水質傳感器的無人船能傳輸水的pH值、溶解氧、電導率、氨氮、藻密度等水質參數,便于工作人員對河流進行水質監測、污染排查、環境底數摸排,掌握水質變化規律,為實現水環境精準閉環治理提供技術支撐。

隨著5G、大數據、人工智能的發展,無人設備有望通過對數據儲存、分析和批量處理,自動生成生態環境評估報告,在實時岸線巡檢中進行警示和應急救援。

習近平總書記指出,建設生態文明,關系人民福祉,關乎民族未來。我們要像保護眼睛一樣保護生態環境、呵護自然生態,爭當生態文明理念的傳播者、踐行者,爭做美麗中國的建設者,堅持簡約適度、綠色低碳、文明健康的生活與工作方式,建設人與自然和諧共生的現代化。

(欄目編輯" 方郁芝)