“樹上長樹”是什么

張永強" 正高級教師,湖南省十佳科技教師。科普中國2021年十大科普人物獎獲得者,全國校園發明創意大賽、湖南省青少年科技創新大賽、湖南省創新編程與智能設計大賽、湖南省科學調查體驗活動評審專家組成員。

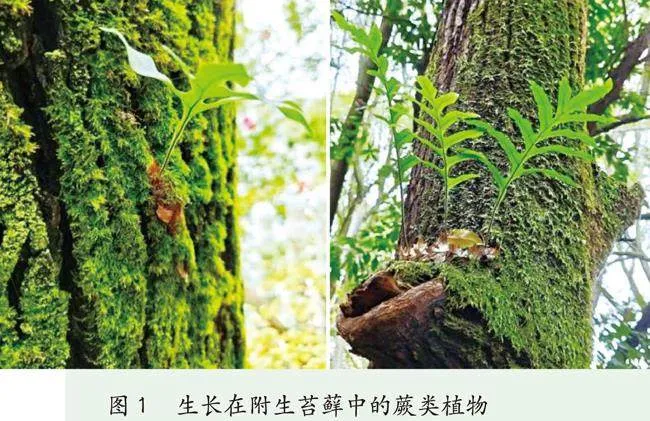

一次觀看有關“樹上長樹”的視頻后,同學們對樹干上的苔蘚和蕨類植物十分感興趣。我校桄榔山上植被豐富,其中一些樹的樹皮粗糙、褶皺處附生著許多苔蘚,在一些附生苔蘚上還長出了蕨類植物。

我對桄榔山上的附生苔蘚和附生蕨類植物進行了大致統計,發現一些樹干上只有附生苔蘚沒有附生蕨類植物,而有附生蕨類植物的樹干上都有附生苔蘚,且多數蕨類植物長在附生苔蘚植物上。這似乎印證了《高中生物學選擇性必修二 穩態與環境》第二章第三節的內容。

在生態系統中,樹干上的附生植物包括苔蘚和蕨類植物,它們對生物多樣性的維持和生態平衡發揮著至關重要的作用。在本研究中,我將探討桄榔山亞熱帶常綠闊葉林中,附生苔蘚和蕨類植物之間的相互作用及其對生態系統的影響。

一、調查樹干上附生苔蘚、蕨類的分布情況

分別在桄榔山北、南、東北、東南、西北、西南方位取6個樣本,隨機選取直徑大于20厘米的樹木作為調查對象。使用標準化數據制作表格,記錄每棵樹樹干上附生苔蘚和蕨類植物的種類、數量和分布情況,并拍照留檔。

二、附生苔蘚植物的蓄水性對照實驗

(一)實驗假設

附生苔蘚的蓄水能力高于其宿主樹皮。

(二)實驗步驟

1.從相同的樹上或環境中收集附生苔蘚和樹皮樣本,確保樣本大小相似。

2.在實驗開始前,測量并記錄每個樣本的初始干重。

3.將每個樣本分別浸入蒸餾水中,直到它們吸水至完全飽和。從水中取出樣本,輕輕抖掉多余的水分,但不要擠壓樣本。測量并記錄每個樣本浸水后的濕重。計算蓄水率。

4.確保每個附生苔蘚樣本都有一個來自相同樹木的樹皮樣本作為對照。記錄相關數據。

對所有樣本的蓄水率進行統計分析,比較附生苔蘚和樹皮的平均蓄水率,看是否有顯著差異。為了確保實驗結果的可靠性,重復實驗多次。

三、附生苔蘚植物的保水性對照實驗

(一)實驗假設

附生苔蘚的保水能力高于其宿主樹皮。

(二)實驗步驟

1.從同一棵樹上收集苔蘚和樹皮樣本,確保樣本的大小和厚度盡可能一致。

2.測量每個樣本的初始干重,并記錄數據。

3.用噴霧瓶將所有樣本均勻噴濕直到飽和,測量并記錄每個樣本的濕重。

4.將飽和樣本放在無蓋培養皿中,在實驗室環境下暴露一定時間。模擬自然環境,保持實驗室的溫度和濕度在一定范圍。經過設定時間后,再次測量每個樣本的質量。計算每個樣本的保水量和保水率。對苔蘚和樹皮的保水量和保水率進行對比分析。

為確保結果的可靠性和統計顯著性,重復實驗多次。

四、檢測苔蘚中積累土壤的肥力

采集附生苔蘚,觀察苔蘚結構中是否積累了泥土。收集樹干下的土壤、苔蘚中積累的土壤樣本,委托湘南學院生命科學院生物實驗室分析土壤的肥力。

五、結果與分析

(一)附生苔蘚和附生蕨類植物的分布模式

結果顯示,光滑樹干的附生苔蘚占比只有5.06%,附生蕨類比例為0;粗糙樹干的附生苔蘚占比67.76%。這說明,粗糙的樹干更適合附生苔蘚的生長。

在6個樣本中,38.37%的粗糙樹干上只有附生苔蘚,沒有附生蕨類植物,而所有附生蕨類植物的樹干上都有附生苔蘚。此外,苔蘚和蕨類位置重疊數占全部蕨類數的100%。

調查中觀察蕨類植物的生境,發現蕨類植物都生長在附生苔蘚之中。對附生苔蘚和蕨類進行采樣分析發現,蕨類植物的根狀莖和根與苔蘚植物緊密結合在一起。

這一分布模式表明,粗糙樹干上的附生苔蘚為蕨類植物提供了生長基質,苔蘚可能為蕨類植物的附生和生長提供了水分、營養物質等。

在調查中還發現了苔蘚植物和蕨類植物的種類——細葉小羽蘚、槲蕨。

(二)附生苔蘚植物的蓄水性

苔蘚樣本的平均蓄水率為700.0%,遠高于樹皮樣本的平均蓄水率80.0%。這意味著,苔蘚植物能吸收并保持是自身干重近七倍的水分,而樹皮的蓄水能力僅為其干重的80.0%左右。

(三)附生苔蘚植物的保水性

苔蘚樣本24小時的平均保水率為58.13%,而樹皮樣本的平均保水率為14.03%。這表明,苔蘚在自然環境中可有效減緩水分蒸發,為附生蕨類植物的生長提供穩定的水分來源。

(四)苔蘚的土壤積累能力、附著土壤肥力

通過調查附生苔蘚植物的土壤,我發現苔蘚能在其結構中積累細小顆粒狀的泥土。這一特性可能有助于蕨類植物的孢子在苔蘚上萌發和生長。

土壤的肥力分析結果顯示,附生苔蘚積累的土壤與樹干下土壤的肥力相當,附生苔蘚可為蕨類植物的生長提供養分。

六、結論

通過實地調查和實驗分析發現,桄榔山上的附生苔蘚先于蕨類植物形成在樹干上。實驗結果進一步表明,附生苔蘚具有較強的保水蓄水能力,并能積累泥土。這些特性促進了蕨類植物的附生和生長。

這些發現與高中生物教科書中關于群落演替的描述吻合,即在一個生態序列中,苔蘚植物通常是先鋒物種,它們的出現為后續植物的生長創造了條件。

本研究結果對理解森林生態系統中的植物間相互作用和群落演替過程具有一定意義,為校園內的生態教育提供了實際案例。

七、今后的研究方向

(一)研究不同類型的附生植物對生態系統穩定性和生物多樣性的影響,尤其是在人類活動頻繁的地區進行比較研究,為生物多樣性保護提供更多的科學依據。

(二)深入探討附生苔蘚與其他植物之間的相互作用機制,包括植物間的共生關系、資源競爭和共存策略等,探索更多植物間相互作用的生態學原理。

(三)通過長期監測和實驗研究,評估附生植物對生態系統功能的影響,為生態系統的可持續管理和保護提供更具體的數據支持。

(四)探究附生植物在生態修復中的應用潛力,尤其是在退化生態系統的修復和重建中,附生植物在改善土壤質量、促進植被恢復等方面的作用。(指導老師:白平強" " 蔣旺平" "王平強)

專家點評

作者從自己的校園出發,研究了附生在樹干上的苔蘚和蕨類植物的關系。文章涵蓋了野外調查、實驗分析等多個環節,對附生苔蘚和蕨類植物的分布、生長特性、保水蓄水能力以及土壤肥力等進行了深入研究。原文中提供了實地調查數據和實驗結果,為分析提供了數據支持,增強了研究的可信度。文章探討了苔蘚和蕨類植物之間的相互作用和生態關系,為理解這一生態系統的運行提供了新的視角。從研究區域、研究方法到結果分析,再到討論和結論,各部分內容之間邏輯嚴密,條理清晰,易于理解。

文章提到檢測苔蘚中積累的土壤的肥力,但并未給出具體的肥力分析結果,這部分內容略顯單薄。建議在擴展討論部分,深入探討這一現象對生態系統和整體環境的影響、對氣候變化等外部因素的響應等。

(欄目編輯" 秦銀銀)