讀文梳理找規律 有理有序述觀點

胡雯

語文要素:體會文章是怎樣用具體事例說明觀點的

課文《文言文二則》《真理誕生于一百個問號之后》《表里的生物》《他們那時候多有趣啊》,有的是對自然現象的獨特認識和解釋,有的是對日常生活中司空見慣的現象、身邊的事物展開的探究,有的則是對未來科技展開的奇特想象,展現了人們不同的思考與探索。

圍繞語文要素“體會文章是怎樣用具體事例說明觀點的”,教材做了有層次、有梯度的安排。《兩小兒辯日》引導同學們思考兩個小孩的觀點,以及他們說明自己觀點的理由;《真理誕生于一百個問號之后》引導同學們不僅要了解作者的觀點,還要懂得作者是怎樣有序組織事例來論證觀點的;《表里的生物》則引導同學們對人物進行評價時,要從文中找出依據來印證自己的觀點。

善用表格,梳理觀點

學習《兩小兒辯日》時,我們可以通過分角色朗讀對話,理解對話內容,找出各自的觀點和相應的理由。

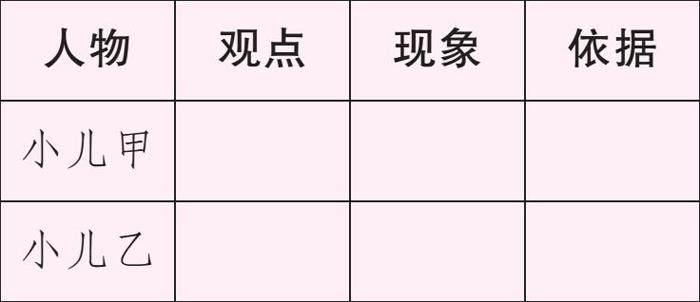

胡老師:文中兩小兒都觀察到了什么現象,得出了怎樣的觀點,他們的依據是什么呢?請大家合作完成下表。

嵐嵐:小兒甲的觀點是“日始出時去人近,而日中時遠也”。他看到的現象是“日初出大如車蓋,及日中則如盤盂”,依據是“遠者小而近者大”。

寧寧:小兒乙的觀點是“日初出遠,而日中時近也”。他看到的現象是“日初出滄滄涼涼,及其日中如探湯”,依據是“近者熱而遠者涼”。

胡老師:通過梳理課文內容,我們來總結一下,應該如何發表自己的觀點呢?

悅悅:我們要說清自己的觀點,并告訴大家是從什么現象中得出這個觀點,依據是什么,要做到有理有據,讓人信服。

胡老師:那大家覺得文中誰的觀點是正確的呢?為什么?

瑞瑞:我覺得小兒甲的觀點正確,很多東西都是離得近大,離得遠小。

方方:我覺得小兒乙的觀點也對。你看,到了冬天,熱水袋離得越近越熱。

胡老師:大家說得都有理。這兩小兒,一個是從視覺的角度考慮,另一個則是從溫度的角度入手,都有事實和常理作為支撐,所以孔子也無法判斷誰對誰錯。可見,只要擺事實,找依據,我們就能將觀點說清楚。

尋找規律,有序表達

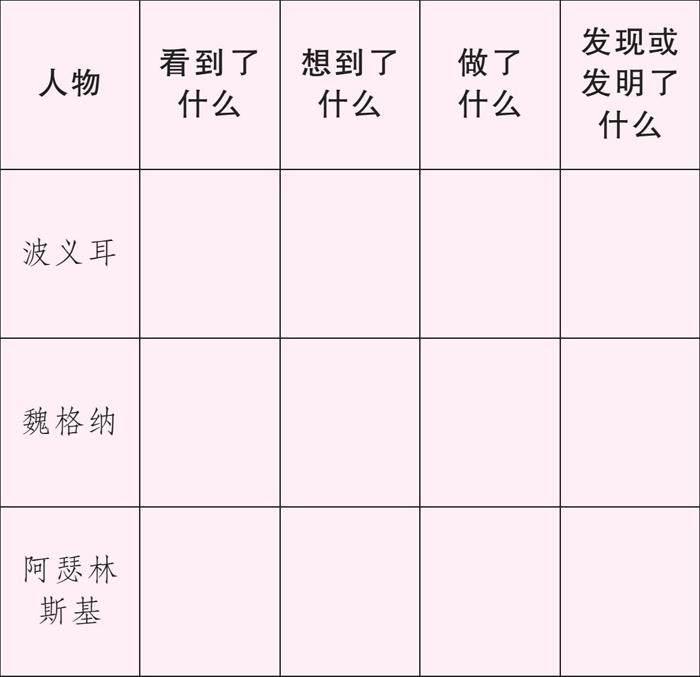

《真理誕生于一百個問號之后》一文按照時間順序,依次列舉了三個事例證明開篇提出的觀點。這三個事例在表述時又采用了相同的順序,我們在學習時要特別關注這種有序地表達的方法。同樣,我們也可以借助圖表來發現其敘述的規律。

胡老師:請大家認真默讀課文第3~5自然段,自主完成學習任務單上的圖表。

波波:波義耳偶然發現紫羅蘭花瓣遇酸會變紅,他便想這種物質到底是什么?別的植物會不會也有這種物質?別的酸對這種物質會有怎樣的反應?于是他做了很多實驗,終于制成了酸堿試紙——石蕊試紙。

天天:魏格納偶然發現南美洲東海岸凸出部分與非洲西海岸凹陷部分互相吻合,便想這不會是巧合吧?他認真研究,閱讀了大量文獻,搜集證據,提出了“大陸漂移說”。

悅悅:阿瑟林斯基看見兒子睡覺時眼珠忽然轉動,產生疑問:為什么睡覺時眼珠會轉動?會不會和做夢有關?會有什么關系?于是他反復觀察并進行實驗,最后發現人睡眠中眼珠快速轉動,腦電波也會發生較大變化,是人最容易做夢的階段。他的研究成果成為心理學家研究做夢的重要依據。

胡老師:同學們發現沒有,這三個事例都是按照這樣的順序來敘述的:看到的——發現現象,想到的——提出問題,做的事——實踐研究,得到了——“真理”。因此,我們在寫具體事例時也可以按照這樣的順序來敘述,讓我們的論據更加有力。

細讀文本,探究依據

《表里的生物》一文中,“我”不斷地猜想,求證,產生新的疑問,一個善于觀察、勤于思考的男孩形象躍然紙上。學習時,我們要細讀文本,體會小男孩的品質,并能找出自己的依據。

胡老師:對于表為什么會發出聲音,“我”從小就很疑惑,提出了猜想——“表里有生物”。大家覺得文中的“我”是個怎樣的人?從哪些方面可以看出來?

方方:我覺得他是一個善于觀察、樂于思考的小男孩。因為他通過觀察,發現凡是能發出聲音的都是活的生物,表能發出聲音,所以他猜測表里一定有生物。

胡老師:那作者為什么會得出這樣的猜想呢?他有什么依據呢?

寧寧:他觀察到活的生物才有聲音,比如鳥叫、狗吠、蟬鳴、秋蟲唱歌。而鐘樓、街心都是死的,有了人才能發出聲音。

胡老師:瞧,這些論據有的是活物會發出聲音,這是從正面論證;有的是死物沒有聲音,這是從反面論證。所以,我們在論證的時候可以從正反兩面入手。那“我”還有別的猜測嗎?大家從中感受到他是個怎樣的孩子?

波波:他猜測表里有個蝎子。他發現這表里的東西不但被表蓋保護著,還被一層玻璃蒙著。父親總是說,不許動,只許看,只許聽,甚至還親口說:“這擺來擺去的是一個小蝎子的尾巴。”于是他便堅信表里有一只與眾不同的蝎子,真是個天真可愛的孩子。

胡老師:瞧,文中的“我”通過觀察、思考、探究,漸漸形成自己的觀點,雖然并不準確,但在小孩的認知里,已經是“言之鑿鑿”了。