環境友好型政策演進中糧食生產效率及分異特征研究

穆月英 張精

摘 要:文章基于時變動態閾值面板隨機前沿模型,對2002—2021年保護性耕作政策不同演進階段的糧食生產技術效率進行估算,并將不同模型的估算結果進行比較分析,探究糧食生產技術效率水平的階段性特征和時空分布格局。研究發現:基于時變閾值面板的隨機前沿生產函數模型對生產效率的估計更準確;在多種投入要素中,土地和資本對糧食生產的貢獻較大,但要素配置結構仍有優化空間;在政策的不同演進階段,制度改革推動技術效率波動上升,資源稟賦差異是技術效率區域差異化的主要誘因。應不斷完善環境友好型政策的引導與支持,健全地方自主實踐機制;因地制宜推廣環境類技術;持續深化農村土地制度改革,有效激發土地活力。

關鍵詞:環境友好型政策;糧食生產效率;保護性耕作;時變閾值;階段性;地域性

中圖分類號:X322;F326.11;F323.3 ?文獻標識碼:A文章編號:1007-5097(2024)06-0001-11

Research on the Efficiency and Differentiation Characteristics of Grain Production

in the Evolution of Environmentally Friendly Policies:

Validation Based on Conservation Tillage Policy

MU Yueying,ZHANG Jing

(College of Economics and Management,China Agricultural University,Beijing 100083,China)

Abstract:The essay estimates the technical efficiency of grain production at different stages of the evolution of conservation tillage policies from 2002 to 2021,using a time-varying dynamic threshold panel stochastic frontier model. Then a comparative analysis of estimated findings from different models is conducted to investigate the stage-specific features and spatiotemporal distribution patterns of technical efficiency in grain production. Findings: The utilization of a stochastic frontier production function model,utilizing a time-varying threshold panel,yields more precise estimations of production efficiency. Among various inputs,land and capital notably play pivotal roles in enhancing grain production efficiency,yet there is still potential for further optimization in the allocation of factors. Throughout different phases of policy evolution,institutional reforms have been instrumental in influencing fluctuations in technical efficiency. Moreover,disparities in resource endowments emerge as the primary determinant of regional variations in technical efficiency. Continuous enhancements are necessary in guiding and supporting environmentally friendly policies,and refining the mechanism for local autonomous practice. It is imperative to promote environmental technologies tailored to specific local conditions and to further deepen rural land system reform in order to effectively enhance land productivity.

Key words:environmentally friendly policies;grain production efficiency;conservation tillage;time-varying threshold;stages;regional characteristics

一、引 言

農業高質量發展是鄉村振興戰略的題中之義,同時也是建設農業強國的基本內涵,但在實踐中,生產環境不斷惡化成為制約其高質量發展的主要短板之一。我國現在是世界上最大的農藥和化肥使用國(余威震等,2019)[1],面臨著農業面源污染、土壤退化和水土流失等問題(鄖文聚,2015)[2]。與此同時,耕地利用中耕作層遭受破壞、地力受損嚴重,限制了耕地糧食生產能力的穩步提升。在當前耕地保護和生態環境保護剛性約束下,實施環境友好型政策不僅能有效緩解耕地資源過度開發和生態環境惡化,還能促進農業可持續發展,確保糧食安全。

土地是糧食生產的自然基礎,也是生態環境保護的著力點。耕地保護不僅包括數量層面的面積穩定,還包括如何提升耕地質量以保障糧食生產效率的提高,是我國高質量發展階段實現糧食安全的重要議題。保護性耕作是實現地力提升的重要技術手段,通過防止水土流失、蓄水保墑和增加有機質含量等方式,顯著改善土壤質量(郭芬等,2022)[3],穩定作物產量(張士秀等,2022)[4],對于我國保持糧食收成“連豐”具有重要意義。保護性耕作包括少耕、免耕播種、秸稈還田、深松和病蟲害防治等多項技術(鄧遠遠和朱俊峰,2023)[5],我國從20世紀60年代開始引進保護性耕作技術,截至2019年,我國保護性耕作面積超過733萬公頃,占當年全國耕地總面積的5.73%,總體上仍處于發展階段。隨著各種保護性耕作政策技術推廣力度的加強,我國保護性耕作應用面積有了長足增長,但與加拿大、美國、巴西等國相比要低40%~70%,采納水平仍有較大提升空間(崔釗達和余志剛,2023)[6]。保護性耕作政策作為關系糧食生產根基的農業環境友好型政策,在實現農業生態與經濟雙贏的可持續發展道路上起著至關重要的作用,能夠在確保糧食安全的同時,為建設農業強國營造更加安全、健康、綠色的農業環境。

生產效率往往是衡量產業是否進入高質量發展階段的核心指標之一。黨的二十大報告指出,要堅持以推動高質量發展為主題,著力提高全要素生產率。已有大量文獻表明,農業政策的調整一定程度上導致農業生產效率的變動(吳海霞等,2022;高鳴和魏佳朔,2022;張亞洲等,2023;Guo等,2023)[7-10],投入相同規模和質量的生產要素可能會獲得不同的糧食作物產出。學界關于糧食生產技術效率測算多以DEA模型(申淑虹等,2023;Afi和Parsons,2023)[11-12]和SFA模型為主(宦梅麗和侯云先,2021;王舒琪和馬鈴,2023;Olagunju等,2023;Cao等,2023)[13-16],但這兩種模型在滿足效率估計的一致性要求方面存在不足(Parmeter和Zelenyuk,2019)[17]。基于非參數法的DEA模型估計前沿面易受異常值影響,估計結果穩健性不佳;技術變革和社會經濟發展可能對農業生產帶來外生沖擊,經濟模型的參數常常是不穩定的,SFA模型假定個體在整個周期內使用相同的生產技術,并未考慮糧食生產技術在不同時空內的差異。為了彌補上述兩種模型設定上的漏洞,有學者(杜文杰,2009)[18]采用時不變閾值面板隨機前沿模型分析測算農業政策差異背景下的技術效率變化,但當真實模型含有時變門檻時,常數門檻回歸模型并不能有效驗證這種時變特征;若門檻模型按照傳統的時不變參數假設進行估計,其結果可能有偏。除了模型設定上的欠缺外,多數研究聚焦主糧作物路徑,對糧食生產的生產技術效率進行測算和分析(許佳彬和王洋,2021;張暉和張雨萌,2022;項升等,2023)[19-21],忽視了政策的階段性特征以及糧食生產技術變化特征,僅有少數學者基于農業資源區劃(喬丹和陸遷,2016)[22]進行效率特征的異質性分析。

因此,本文系統梳理我國保護性耕作政策演進的階段性特征,基于希克斯技術中性假設,采用隨機前沿法(SFA)和時變動態閾值面板模型對2002—2021年我國省域糧食生產技術效率進行系統測算,具體分析不同時期糧食生產效率的分異規律,揭示環境友好型政策與糧食安全的互動機理,為農業高質量發展提出對策建議。

二、研究方法與數據來源

環境友好型政策在可持續農業生產、生態系統服務、提高資源利用效率和適應氣候變化等方面對糧食安全的保障具有重要作用。環境友好型政策鼓勵和支持可持續的農業生產方式,減少了化石能源的過度使用(李芳等,2017)[23],有助于保護農田生態系統(余濤等,2016)[24],促使農田生態系統穩定,提供生態系統服務價值,不斷增強糧食生產的韌性。同時,環境友好型政策中大量的規制手段推動了經營主體在作物種植過程中對水土資源的合理利用,節約了生產要素的投放,進一步實現了糧食生產的節本增效(周曙東和王穎,2023)[25]。環境友好型政策的實施,通過生態、經濟雙重路徑減緩氣候變化對糧食生產活動的影響,提高糧食生產的適應性能力,為維護糧食安全提供了內在支撐。

傳統耕作翻耕土壤,破壞團聚體結構,造成土壤抗沖抗蝕能力下降(吳才武和夏建新,2015)[26]。與之相比,保護性耕作技術是一種以作物秸稈覆蓋還田、免(少)耕播種為主要技術形式的現代耕作技術體系,能有效減少土壤侵蝕,增加土壤肥力和保墑抗旱能力。保護性耕作作為一項系統修復工程,在技術實施過程中需要化肥農藥減量施用、高標準農田建設、農業機具研發投放等多種環境友好型技術的協同合作(孟凡杰等,2020)[27]。正因如此,在保護性耕作政策中集成配套了良種選擇、中低產田改造、專用機具研制、科學施肥施藥等農藝栽培技術。就技術覆蓋面而言,保護性耕作政策是環境友好型政策在農業技術領域的集合;就政策穩定性而言,保護性耕作政策基于社會環境變化的長期制度演進和適時調整,對農業經營主體優化生產方式產生持續影響。鑒于保護性耕作技術的高度集成性和政策穩定性,考察保護性耕作政策在不同演進階段對糧食生產可能產生的影響,對深入剖析我國環境友好型政策的變遷效應具有重要參考價值。

索洛增長模型和產業經濟生產實踐均表明,技術進步是經濟增長的主要推動力量,是助推糧食生產能力提升的驅動力。判斷糧食生產是否實現持續技術進步的基本條件,在于考察生產要素的配置結構是否合理,進而得出糧食生產技術效率是否產生變化的結論(翟雪玲和戴鵬,2021)[28]。測度糧食生產技術效率能夠在既定技術條件下準確掌握糧食生產投入產出的有效程度,即各決策單元與生產前沿面之間的相對關系。技術效率的提升,意味著能夠通過減少投入的形式實現產出增加,在要素配置上朝著節約稀缺要素和利用充裕要素的方向發展(Farrell,1957)[29],以盡可能縮小實際產出與最優產出之間的差距。就糧食生產而言,土地要素、勞動力要素和資本要素是糧食生產中最基礎的生產要素投入,多數學者討論技術條件變化下的要素投入產出,多采用構建生產函數模型進行分析。因此,本文沿用此技術路徑開展糧食生產技術效率的測算,分析環境友好型政策演進過程中糧食生產技術效率的動態特征。

(一)保護性耕作政策的階段劃分

參考聯合國糧農組織對中國保護性耕作政策的階段劃分(何進,2023)[30]和保護性耕作政策演進的相關研究(崔寧波等,2021)[31],本文將1960—2021年我國保護性耕作政策的演進歷程劃分為1960—2006年、2007—2014年、2015—2021年三個時間段。

1. 強制實施階段(1960—2006年)

保護性耕作技術研究最早起源于美國,是為了應對“黑風暴”所帶來的嚴重水土流失問題而發展的新型土壤耕作模式,隨后推廣到蘇聯、加拿大。我國在計劃經濟時代引入后,首先在部分省份的國營農場示范性試驗推廣。20世紀80年代開始,我國開始著手研究、應用和推廣免耕技術,初步明確了不同地區應用保護性耕作技術的重點;2002年,我國啟動了在中國北方8省份38個項目縣的保護性耕作示范推廣工程,并于2005年將保護性耕作技術納入《產業結構調整指導目錄》《國家中長期科學和技術發展規劃綱要(2006—2020年)》中,將保護性耕作機械和技術開發作為農林業和機械領域的重點研發工程。這一時期,保護性耕作政策并未對發展目標和實施細則進行明確規定,強制性政策和指令式試驗是技術應用研發和推廣的主導模式,農業經營主體僅作為技術實施主體和政策執行人員,對政策制定的影響有限。

2. 規范發展階段(2007—2014年)

隨著農業機械化水平的不斷提升(宋淑麗和王新利,2017)[32],保護性耕作技術與現代農業機械的結合成為這一時期重點發展內容。2007年,農業部《關于大力發展保護性耕作的意見》明確了保護性耕作推廣工作的基本原則,確立了“力爭在‘十一五期末,實施面積超過6 000萬畝,達到北方適宜地區耕地面積的6%”的目標,實現“保護性耕作技術體系基本完善,機具質量基本滿足生產要求,實施區域生態、經濟和社會效益明顯”的發展要求。2009年,農業部和國家發展改革委聯合印發的《保護性耕作工程建設規劃(2009—2015年)》,規定了東北平原壟作、東北西部風沙干旱、西北黃土高原、西北綠洲農業、華北長城沿線、黃淮海兩茬平作等六個保護性耕作類型區在規劃期間內的建設規模、目標和主要技術形式,明確了農機農藝協作推進的思想和一系列保障措施。從2010年開始,在農業部《關于加強農機農藝融合 加快推進薄弱環節機械化發展的意見》的指導下,保護性耕作機械的國家標準、技術規范、行業標準陸續出臺,初步形成了農機農藝相互配套的技術體系。機械化的快速發展使得新型農業經營主體成為應用保護性耕作技術的主要群體,雖然強制性的政策特征在這一階段仍然占據重要地位,但清晰的技術執行標準和發展規劃較好地滿足了經營主體對新技術新機械的創新需求,一系列政策和規劃密集出臺為保護性耕作技術推廣指明了具體方向。這一時期,保護性耕作推廣的政策變遷同時響應了外部環境變動和內部實施主體的雙重需求,以制度化形式規范全國范圍內的技術推廣模式、要點和進度,并初步顯現誘致性變遷的政策特征。

3. 誘致推動階段(2015—2021年)

我國保護性耕作政策邁上規范化、系統化臺階后,政策制定進入了誘致推動階段,激發各級主體的參與意愿成為這一時期重點。就實施手段而言,補貼成為激勵農業經營主體和農戶參與保護性耕作的重要方式。雖然各項政策仍聚焦保護性耕作技術應用的重點區域和推進速度,但不再具體化各年度詳細執行內容、指定各地區技術模式,鼓勵地方政府根據經濟條件和資源稟賦自主開展保護性耕作技術的試驗示范工作。2015年,農業部、國家發展改革委、科技部等六部門聯合印發的《全國農業可持續發展規劃(2015—2030年)》將東北區、黃淮海區和長江中下游區規劃為保護性耕作應用的優先發展區域,但未制定具體技術實施細節。隨后,在國務院印發的《全國國土規劃(2016—2030年)》和《全國農業現代化規劃(2016—2020年)》中,“保護性耕作”僅作為耕地資源保護和財政支農政策中的執行內容被提及一次。與之相比,2020年,農業農村部和財政部聯合印發的《東北黑土地保護性耕作行動計劃(2020—2025年)》,除明確保護性耕作實施面積和重點推廣技術類型外,允許各地區結合自然條件和經營規模確定主推技術,同時強調地方自行細化分解目標任務,落實主體責任。陜西、甘肅、寧夏、山西、湖北、湖南等多個糧食主產區省份均印發了本省保護性耕作建設方案,以陜西省為例,方案中采用“核心工程區—推廣工程區”的建設模式和“政府引導、市場運作”的推進策略,依托高校和農機推廣部門,為保護性耕作工程建設和普及應用提供指導,建設布局則由市縣一級自行開展。在這一時期,圍繞已經形成的頂層制度框架,保護性耕作政策的制定工作逐步讓渡地方政府。在技術實施規范和農藝措施發展相對成熟的前提下,政策內容更趨向激發農業經營主體對保護性耕作技術、設備的需求,推動經營主體、政府、科研機構和機械制造商在保護性耕作技術的應用方面進行廣泛合作,實現多方參與。

(二)數據處理與模型設計

首先,對反映保護性耕作政策的三個不同階段各地區農業技術水平差異的閾值進行估計,基于估算的閾值估計時變動態閾值面板隨機前沿模型的具體參數;其次,分別依托動態閾值面板隨機前沿模型和動態面板隨機前沿模型估計出的三個階段的糧食生產技術效率,探究不同模型假設情境下的效率測算結果是否存在差別;最后,比較閾值模型和非閾值模型估計的糧食生產技術效率在保護性耕作政策演進不同階段的時空分布差異。

為避免各地區在政策實施的不同階段由于糧食生產技術水平的差異可能導致的內生性偏差問題,本文采用Kremer(2013)[33]提出的動態閾值面板模型,測算各地區糧食生產技術閾值;考慮糧食生產中前一期生產對本期生產會產生一定的動態影響,選用糧食總產值的滯后項作為解釋變量,以反映變量之間的動態滯后關系,構建如下模型:

[yit=ui+δyi,t?1+β'1xit×Iqit≤γ+β'2xit×Iqit>γ+vit] (1)

其中:[yit]為當期糧食總產值的自然對數;[yi,t?1]為糧食總產值滯后項的自然對數;δ為y的滯后項的系數值;[xit]表示各投入要素的對數向量;[I·]為特征函數,[β'1]和[β'2]分別對應不同的技術特征[Γ1]和[Γ2]的參數向量;[qit]為閾值變量,通過單位耕地面積資本投入量衡量各省份糧食生產技術水平差異;[γ]表示待估計閾值,如果[qit≤γ],則表示個體[i]在時間[t]采用技術[Γ1],否則采用技術[Γ2];[vit]為殘差項;[ui]表示個體固定效應。

模型中的滯后項存在固有的內生性問題,常用的一階差分法在去掉固定效應后,會導致變換后的個體殘差存在序列相關而得不到一致估計,損害數據結構和信息內容,同時會放大數據的隨機波動特征。在借鑒Arellano和Bover(1995)[34]做法的基礎上,使用前向正交離差變化消除式(1)中的固定效應,去除殘差項序列之間的相關性,得到式(2)。

[y? it]= [δyi,t?1+β1'x?it×Iqit≤γ+β2'x?it×Iqit>γ+] [v?it]

[y?it=T?tT?t+1yit? 1T?tyi,t?1+…+yi,ty?i,t?1=T?tT?t+1yi,t?1? 1T?tyi,t+…+yi,T?1x?it=T?tT?t+1xi,t? 1T?txi,t+1+…+xi,Tv?it=T?tT?t+1vi,t? 1T?tvi,t+1+…+vi,t] (2)

在前向正交離差對數據進行預處理和轉換之后,使用混合最小二乘法(POLS)擬合出無偏估計量[y?i,t?1],再將其代入式(2)。為了更好估計待估參數γ,將式(2)簡化為式(3)。

[y?=ψf?(γ)+e?] (3)

基于給定的初始值,假設已知閾值[γ],運用混合最小二乘法估計式(3),并采用式(4)和式(5)分別估計斜率系數的估計量[φ(γ)]和殘差平方和[S(γ)]。

[φ(γ)=f?(γ)×y?f?(γ)×f'(γ)] (4)

[S(γ) = [y??f?(γ)×φ(γ)][y??f?(γ)×φ(γ)]] (5)

閾值[γ]是未知數,通過最小二乘法擬合出殘差平方和最小值的估計值,具體如式(6)所示。

[γ=argγ minS(γ)] (6)

其中:[argγ ]為自變量;當殘差平方和[S(γ)]取最小值時,[γ]取變量[γ]的值。

在剔除閾值變量[qit]中的重復值后,根據閾值變量[qit]將總樣本劃分為子樣本集,作為待估計閾值模型的可行集;隨后將其中每個值代入式(6),得到閾值估計值[γ]。參考曹博和王玉芳(2019)[35]以及Yélou等(2007)[36]的做法,構建糧食生產技術效率測算模型,具體如式(7)所示。

[lnYit=] ?[[β1lnKit+β2lnAit+β3lnLit+β4lnKit2+]

[β5lnAit2+β6lnLit2+β7lnKitlnAit+β8lnKitlnLit+β9lnAitlnLit]×Iqit≤γ+[β1ln Kit+β2ln Ait+β3ln Lit+β4(ln Kit)2+β5(ln Ait)2+β6(ln Lit)2+β7ln Kitln Ait+β8ln Kitln Lit+β9ln Aitln Lit]×I(qit>γ)+βo+vit?uit] (7)

其中:[Y]為糧食生產產值,使用糧食生產總產值表示;K為糧食生產投入的資本要素,由于統計數據中無化肥、機械和農藥投入等糧食生產直接費用的相應指標,直接使用投放量單位的測算方法不符合數據量綱化原則,已有學者衡量資本存量主要采用農業固定資本形成額總額(Akkemik和G?ksal,2012)[37]、農業固定資本凈額(蘇治和徐淑丹,2015)[38],因此,參照曹博和王玉芳(2019)[35]關于農業技術效率的研究中選用的指標,僅采用使用農戶的農村固定資產投資完成額衡量資本要素;[A]為糧食生產投入的勞動要素,用鄉村第一產業就業人數表示;[L]為糧食生產的土地要素,采用耕地面積衡量;[I·]為指示函數,當滿足括號中的條件時,[I]取值為1,否則取值為0;括號中[γ]為上述測算出的閾值估計值;[vit]為殘差項,服從均值為0、方差為[σ2v]的正態分布;[uit]表示糧食生產技術無效率項,并服從非負截尾獨立同分布的正態分布。其中,糧食生產技術無效率項[uit]服從效率損失函數[Uit],損失函數的具體表達形式如式(8)所示。

[Uit=δ0+δ1DAit+δ2WSAit+δ3GDPPCit] (8)

其中:[DAit](農作物受災面積)、[WSAit](農田水土流失面積)和[GDPPCit](人均GDP)表示影響個體[i]的生產技術效率的自然災害因素和社會因素;[δ0]表示常數項;[δ1]、[δ2]、[δ3]分別表示待估計參數。[Uit]值越大,表明生產技術效率損失越多,反之則損失越少。

聯立式(7)和式(8),并使用極大似然法(MLE)估計聯立后模型的參數。基于Battese和Coelli(1995)[39]的技術效率估計方法,生產單位[i]在第[t]年的生產技術效率表達式如式(9)所示。當效率損失項[u>0],生產技術效率介于0~1,生產單元處于技術非效率狀態。

[TEit=E(Yit∣uit,Xit)E(Yit∣uit=0,Xit)] (9)

在上述關系式的基礎上,使用Frontier 4.1軟件進行估算,得出模型參數值和不同保護性耕作政策階段的糧食生產技術效率。

需要指出的是,本文在閾值模型或非閾值模型中任意一個實證假設優先符合實際生產效率水平方面,不去做出事先假定。因此,在參數估計及效率評估時,將分別對閾值模型和非閾值模型進行獨立計算,并將參數估計結果和效率評估結果進行對比分析。

(三)數據來源

本文基于2002—2021年28個省份的年度數據,測算不同保護性耕作政策時期的糧食生產技術效率,其中,重慶、上海、西藏三地在2002—2021年間的數據因存在連續缺失的情況而被剔除。選用指標數據中,糧食產值、耕地面積、農田水土流失面積和農作物受災面積等數據從《中國農村統計年鑒》中獲取;從《中國投資領域統計年鑒》《中國固定資產投資統計年鑒》《中國人口和就業統計年鑒》分別獲取農戶農業固定資產投資額、鄉村第一產業從業人員;人均GDP數據來自《中國統計年鑒》;基于耕地面積和農業固定資產投資額,確定單位耕地面積的資本投入量(杜文杰,2009)[18],即閾值變量[qi]。

其中,鄉村第一產業從業人員的缺失值采用線性插值法補齊,糧食總產值基于2001年農業生產資料價格指數進行平減,農戶農業固定資產投資額、人均GDP基于2001年固定資產投資指數和2001年GDP平減指數進行平減,相應的指標描述性統計情況見表1所列。

三、保護性耕作政策實施下的糧食生產效率實證分析

(一)技術水平大幅提升,地區間高低技術分異顯著

保護性耕作政策演進三個階段的閾值估計值僅有2002—2006年、2007—2014年兩個階段顯著通過了wald檢驗,說明在“強制實施”和“規范發展”階段中各地區糧食生產技術存在明顯的異質性(見表2所列),而“誘致推動”階段各地區之間的糧食生產技術差異不明顯;“強制實施”和“規范發展”階段的閾值估計值分別為828.80和686.17,說明這兩個階段各地區糧食生產技術水平有了質的變化。在此期間,政策規范引導與農業經營主體生產需求相互匹配,新型農業經營主體規模擴大,單位耕地面積的資本投入量顯著下降,資本要素價格水平逐漸趨于穩定。也正是這一時期,機械化免耕面積從11 401 khm?躍升至14 636.72 khm?,機械化秸稈還田面積實現了從21 826.10 khm?到54 331.76 khm?的變化,機械化深松面積從8 670 khm?快速增加至10 849.19 khm?,糧食生產技術水平有了顯著提升。

(二)土地、資本產出貢獻較大,要素配置結構仍有優化空間

考慮保護性耕作政策的強制實施階段和規范發展階段存在糧食生產技術水平上的差異,因此按照保護性耕作政策演進的“強制實施”“規范發展”“誘致推動”三個階段估計在閾值模型和非閾值模型狀態下面板隨機前沿模型的參數(見表3、表4所列)。非閾值模型估計結果表明,政策實施和保護性耕作技術的推廣,使土地質量成為糧食產出水平變化的關鍵要素。而從閾值模型的估計結果來看,在“強制實施”階段,土地要素和勞動力要素的邊際產出均大于0,同時,兩個要素之間存在明顯的替代關系,這種替代關系一直持續到“誘致推動”階段,表明在提高要素利用水平方面仍有較大的優化空間;在“規范發展”階段,高、低技術水平地區的資本邊際產出水平呈現顯著差異,隨著資本要素價格下降和資本投入水平提高,土地要素的產出貢獻水平得到持續增強;在“誘致推動”階段,隨著土地質量的改善、經營規模的持續提高,土地要素和資本要素轉變為互補關系,要素利用水平得到明顯提升。

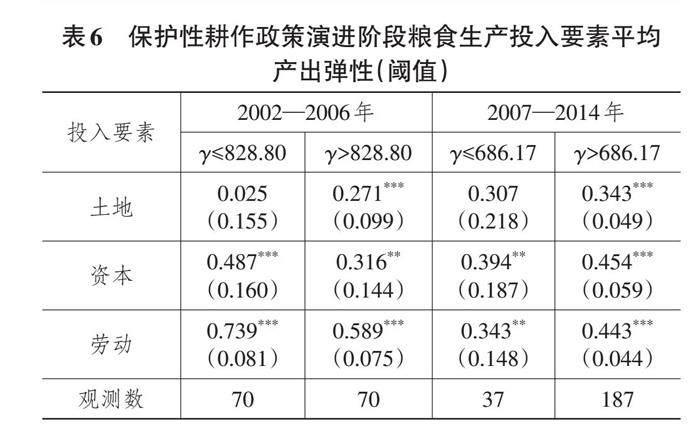

在參數估計的基礎上,進一步估計各投入產出要素的平均產出彈性(見表5、表6所列)。若資本、勞動和土地的產出彈性之和大于1,則表示糧食產出處于規模報酬遞增階段。從閾值模型的產出彈性估計結果可知,分階段估計中,高閾值區域的糧食生產一直呈現規模報酬遞增;低閾值區域在“強制實施”階段處于規模報酬遞增,而在“規范發展”階段轉變為規模報酬遞減。

平均產出彈性上,各投入要素之間具有一定差異。由估計結果可知,無論是從閾值模型還是非閾值模型上看,土地平均產出彈性都隨著時間推移而持續提升。在非閾值模型的計算中,資本產出彈性呈現先升后降的波動;而在閾值狀態下,低閾值區域的資本產出彈性呈現下降趨勢,存在因粗放經營而導致的過度投資問題;高閾值區域的產出彈性在經過政策規范引導后,有效提升了資本要素對糧食生產的貢獻水平。在“強制實施”和“規范發展”階段中,土地和資本的邊際產出波動性較強,這可能與早期比較普遍的農地粗放經營有關,但這種情況隨著土地制度改革和機械化水平提升得到有效改善。勞動力要素在兩個模型中都表現出正的邊際貢獻,但伴隨著社會化服務的介入和勞動力在農業部門和非農部門之間的靈活流動,勞動力要素價格不斷提高間接導致了勞動力投入對各階段的增產作用明顯下降。在單位耕地面積的資本投入(即閾值變量)降低的情況下,資本要素和土地要素的產出彈性在不同閾值區間表現出不同的變化趨勢,表明低閾值區域的糧食生產技術水平仍然有待提升,要素配置結構還有優化空間。

(三)技術效率波動提升,制度改革是主導因素

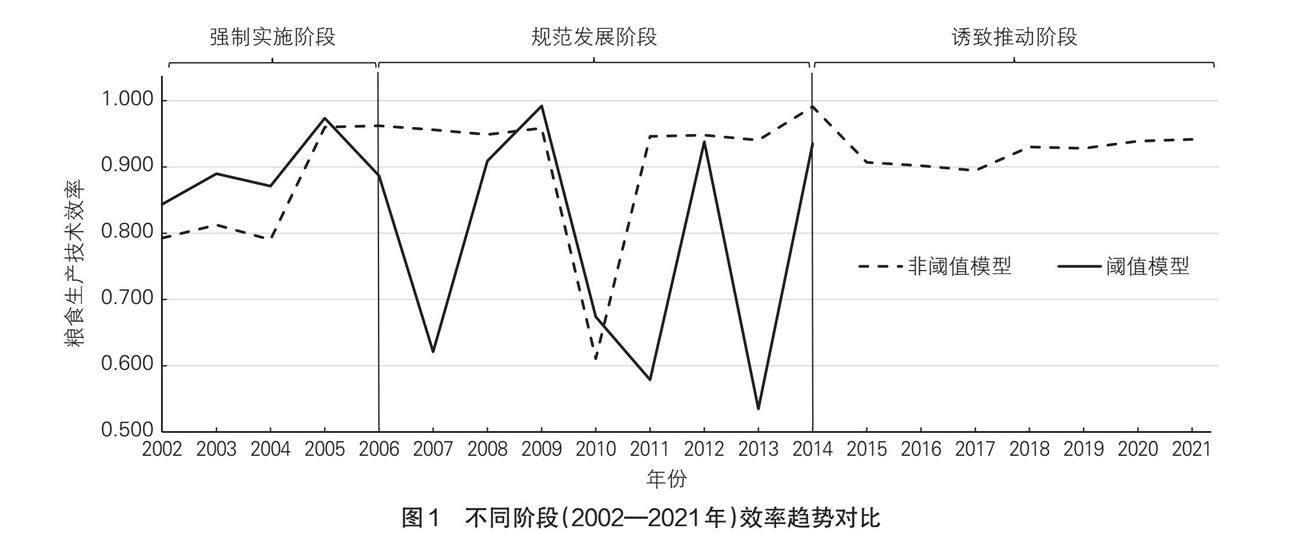

非閾值模型和閾值模型測算的我國保護性耕作政策演進各階段糧食生產技術效率變動趨勢對比,如圖1所示。兩種模型在描述糧食生產技術效率的變化趨勢上基本一致,但測算出的效率水平結果在“規范發展”階段有波動水平和數值高低的差別,可見不考慮技術差異的非閾值模型,可能會造成不同階段糧食生產技術效率的估計偏差。由閾值模型的測算結果可知,糧食生產技術效率從2002年的0.844增長至2014年的0.935。雖然這一過程中由于投資回報周期長、市場不穩定、土地制度改革等諸多因素產生了一定程度的波動,但效率仍保持增長態勢。

從圖1可知,2002—2006年糧食生產技術效率穩步增長。一方面,政策的強制實施帶動了糧食生產技術水平變革;另一方面,我國在“強制實施”階段的保護性耕作技術發展水平和推廣尚處于探索和試驗階段,農業經營主體對保護性耕作技術的認知不足,保護性耕作技術的采納程度還不高,特別是在2006年前后,政策制定方向調整為規范和引導的方式,部分地區的糧食生產對保護性耕作政策導向變動的響應并不及時,實施力度減弱可能造成采納群體快速撤出。這一時期我國已經基本形成了適合不同類型區域的保護性耕作機具和技術模式,但機具種類和好用的機具數量較少,部分技術模式的區域適應性較差,間接導致糧食生產技術效率水平在數據表征上回落。隨后,在2007—2014年的“規范發展”階段中,糧食生產技術效率水平呈現較大幅度波動。長期以來,農地權能模糊問題未能解決,土地承包經營權流轉在實踐中遇到許多阻礙,農戶流轉意愿不強(胡新艷等,2019)[40],農地市場化效率尚待提升,各地的保護性耕作應用水平和農業機械化水平不斷提高,但發展參差不齊。從2015—2021年“誘致推動”階段的效率測算結果來看,政策導向再次調整后,糧食生產技術效率持續波動,但這種波動迅速被日趨成熟的制度化改革帶來的糧食生產提質增效“熨平”。土地確權和“三權分置”制度改革進一步釋放了土地活力,在較高水平的資本投入、耕作技術升級、機械化水平大規模應用、外包服務發展等多重制度保障的共同作用下,糧食生產技術效率迅速回正,始終維持在0.9以上相對穩定的水平。隨著保護性耕作推廣應用技術支撐的不斷加強,政策和保障制度的逐步完善,因地制宜,形成了適合不同自然條件的保護性耕作技術體系,技術改進對糧食生產的推動作用越來越顯著,糧食生產技術效率始終保持在較高水平。

(四)技術效率存在區域差異,資源稟賦成為主要誘因

按照耕作制度和保護性耕作技術應用分類,本文所涉及的28個省份歸屬于9個種植區域:東北平原區、黃淮海平原區、長江中下游區、江南丘陵區、華南濕熱區、四川盆地區、西南中高原區、西北干旱區、北部高原區。其中,部分省份為跨區分布。在保護性耕作技術政策演進的不同階段,糧食生產技術效率存在明顯的區域不平衡,見表7所列。

總體上看,非閾值模型估計效率的省域分布變動相較于閾值模型的估計結果更為明顯,但某一區域內的社會經濟和自然環境、農業生產條件在較短的時間周期內很難發生大的變化。此外,各種植區域糧食生產技術效率均有大幅度提升,這與前文測定的全國在前兩個階段中技術效率下降趨勢并不匹配。因此,綜合來看,閾值模型的效率測算結果似乎更具說服力。

基于“強制實施”和“規范引導”階段的糧食生產技術效率水平在耕地區劃上的表現可知:空間格局上,非閾值模型測算的效率結果在種植區域的分布變動較大,表現出從“東高西低”到“西高東低”的轉變;相反,閾值模型測算的效率結果相對穩定,始終呈現“主產區高—非主產區低”的分布特征。隨著保護性耕作示范工程順利實施和各項工作有效開展,我國在2009年前后完成了北方8省份38個項目縣示范推廣保護性耕作,推進研究并形成黃土高原區一年一熟制、華北一年兩熟制區周年保護性耕作制和東北壟作區保護性耕作制(Liang等,2012)[41]的保護性耕作機具與技術模式。作為糧食主產區和最早開展保護性耕作技術推廣的區域,東北平原區、黃淮海平原區和長江中下游區的糧食生產技術效率水平一直處于全國領先水平,擁有良好的資源稟賦和較高的農業機械化水平。但在適應政策調整帶來的沖擊和制度優化的過程中,黃淮海平原區糧食生產技術效率的下降幅度更大,這可能與黃淮海平原區農業種植結構的多樣性有關。由于農業生產條件和保護性耕作機具研發的緩慢推進,西北干旱區的糧食生產技術效率相較于其他種植區域處于較低水平,高度土地細碎化和低水平機械化的華南濕熱區、江南丘陵區也表現出同樣的低效率特征。

在“誘致推動”階段,各種植區域糧食生產技術效率水平的數值都處于0.9以上,種植區域之間的糧食生產技術效率差距明顯縮小,同時也證明了采用誘致推動策略的保護性耕作政策滿足了外部環境對提升技術水平的需求。從空間格局上看,呈現以胡煥庸線劃分的“東高西低”的分布特征,可能與在自然資源基礎上的社會經濟變遷、技術改進對糧食生產的共同作用有關。土地確權有利于促進農地市場發育和外包服務發展,長江中下游區、華南濕熱區和江南丘陵區等原先技術效率低下的種植區域因此獲得技術水平的顯著提升。圍繞中央政策的宏觀部署,各種植區域的地方政府按照自身條件出臺了更為詳細的推廣計劃:黑土地區域(即東北平原區)按照《東北黑土地保護規劃綱要(2017—2030年)》,嚴格執行技術應用和推廣;福建省在2015年頒布了《福建省耕地質量保護與提升實施方案》;2017年陜西省在關中和陜北區域的7個地市開展保護性耕作試驗示范。各省份關于推進保護性耕作推廣的計劃、政策文件不勝枚舉,各地區在糧食生產技術創新和推廣方面的持續投入,使得糧食生產技術效率增長后勁不斷增強。

技術效率水平的地域性差異既源于資源稟賦,也源于資源稟賦和支持政策交織的差異化影響。對于開展保護性耕作而言,不同種植區域在土壤類型、水土流失程度、水熱條件上的迥異,使得各地區在調整技術實施規范和政策、資金支持力度上有所差別。東北平原區、華北平原區和長江中下游區作為糧食主產區,是我國主要旱地和灌溉水田的一熟兩熟區,土壤類型是肥沃黑土和沖積沉淀的宜耕壤土,復種、間套作和輪作作物多以糧豆作物和雜糧作物為主,經濟作物種植比重相對較低,農業機械化水平較高。上述區域的保護性耕作技術推廣難度低,區域范圍內的單一主推技術適用范圍廣、針對性強,依托政策支持和技術改進雙重驅動,糧食主產區省份在“規范發展”階段展現出更優的技術效率水平。相反地,非宜耕種植區域政策推行力度和技術實施難度較高。西北干旱區、西南中高原區和北部高原區地形崎嶇,水蝕或風蝕嚴重,土壤不蓄水且易旱,用養結合水平較低;江南丘陵區和華南濕熱區山多田少和農林牧漁混合制的生產特征,使得經濟作物成為其主要的種植選擇,雖然兩熟三熟區擁有良好的水熱條件,但復雜的地形和作物布局加大了政策實施、制定和技術推廣的難度。非宜耕種植區域糧食生產技術效率水平的迅速躍升,更依賴于土地制度進一步優化后實現的規模經營和各種社會化服務對資源稟賦劣勢的彌補。

四、結論與建議

本文以保護性耕作政策為例,探究我國在環境友好型政策演進過程中的糧食生產效率及其分異特征,據此進一步驗證了時變閾值動態面板隨機前沿模型在政策評估中的應用空間,為進一步強化環境友好型政策推廣,提升政策實施綜合效益,促進糧食生產效率提高提供有益的理論和現實參考。主要研究結論如下:

第一,在保護性耕作政策不斷進行調整的過程中,土地、資本對糧食生產的產出貢獻水平較高,但要素配置結構仍具有優化空間。在保護性耕作政策演進階段的產出彈性比較中,土地要素的平均產出彈性隨著時間推移持續提升,但資本要素則因過度投入而出現產出彈性大幅度波動。

第二,制度改革和技術發展主導下的中國糧食生產技術效率具有明顯的階段性特征。在保護性耕作政策“強制實施”階段,農地制度、保護性耕作政策和保護性耕作技術處于摸索狀態,糧食生產技術效率處于相對較低水平;在保護性耕作政策“規范發展”階段,政策和各類法令性規劃的執行為保護性耕作應用水平提升提供了內驅動力,但農地制度不匹配和確權階段權責不明導致技術效率處于震蕩波動狀態;在保護性耕作政策“誘致推動”階段,制度改革釋放了土地活力,也加速了市場化,保證了糧食生產技術效率始終維持在一個相對較高的水平。

第三,資源稟賦導致糧食生產技術效率地域性特征明顯。在保護性耕作政策“誘致推動”階段,糧食主產區的種植區域得益于良好的自然資源稟賦和更為直接的政策支持,糧食生產技術效率較高;非宜耕種植區域省份的自然條件較差,直到確權和土地改革完成后,才在資本、技術和市場化的多重支持下提升了糧食生產技術效率。

基于以上研究結論,提出如下建議:

一是完善環境友好型政策制定策略,健全以地方為主的環境友好型政策體系。顯示數據和理論檢驗都已證明,充分放權與有效指導相結合的環境友好型政策有利于激發地方應用環境友好型技術的活力。未來在推進新政策時,應堅持“總體規范+地方自主”原則,明確各地區技術應用發展目標,敦促各種植區域省份按照本省糧食種植情況,制定適合本省的環境友好型政策。

二是因地制宜研究環境友好型技術,發展具有地方特色的技術應用模式。環境友好型技術的應用和推廣不僅受社會經濟發展約束,還受各種植區域資源稟賦影響。因此,在國家總體發展戰略的指導下,各地應結合自身種植制度、作物種類和水土特征等方面差異,有針對性地研發和推廣地區主推技術,發展更多諸如“梨樹模式”等具有地方特色的環境友好型技術模式。

三是持續深化農村土地制度改革,利用環境友好型技術激發土地活力。從糧食生產各要素投入邊際產出彈性計算和參數估計結果可知,土地既是主要影響路徑又是長期未被激活的主要生產要素之一。在保證一定要素投入的前提下,深化農村土地制度改革,推動土地要素流動,擴大農地經營規模,在環境友好型技術提升土地質量的基礎上發揮規模效應,進一步提升土地要素的產出水平。

參考文獻:

[1]余威震,羅小鋒,唐林,等.土地細碎化視角下種糧目的對稻農生物農藥施用行為的影響[J].資源科學,2019,41(12):2193-2204.

[2]鄖文聚.我國耕地資源開發利用的問題與整治對策[J].中國科學院院刊,2015,30(4):484-491.

[3]郭芬,金建君,張晨陽,等.農戶保護性耕作技術采納行為及其影響因素研究綜述[J].地理科學進展,2022,41(11):2165-2177.

[4]張士秀,賈淑霞,常亮,等.保護性耕作改善東北農田黑土土壤生物多樣性及其生態功能[J].地理科學,2022,42(8):1360-1369.

[5]鄧遠遠,朱俊峰.保護性耕作技術采納的增產與穩產效應[J].資源科學,2023,45(10):2050-2063.

[6]崔釗達,余志剛.基于農戶受償意愿的保護性耕作補償標準及其影響因素研究[J].生態與農村環境學報,2023,39(7):874-884.

[7]吳海霞,郝含濤,葛巖.糧食主產區政策對農業環境全要素生產率的效應評估[J].資源科學,2022,44(2):334-349.

[8]高鳴,魏佳朔.收入性補貼與糧食全要素生產率增長[J].經濟研究,2022,57(12):143-161.

[9]張亞洲,陳卓,楊俊孝,等.農業補貼改革對糧食生產效率的影響——基于土地轉入戶的視角[J].經濟經緯,2023,40(5):36-47.

[10]GUO B,HE D,JIN G. Agricultural Production Efficiency Estimation and Spatiotemporal Convergence Characteristic Analysis in the Yangtze River Economic Belt:A Semi‐Parametric Metafrontier Approach[J]. Land Degradation & Development,2023,34(15):4635-4648.

[11]申淑虹,牛文浩,李賢,等.耕地細碎化對糧食生產技術效率是否存在非線性影響?——基于農戶兼業的中介效應分析[J/OL].中國農業資源與區劃(2023-06-08)https://kns.cnki.net/kcms2/detail/11.3513.S.20230608. 1108.004.html.

[12]AFI M,PARSONS J. Integrated VS Specialized Farming Systems for Sustainable Food Production:Comparative Analysis of Systems′ Technical Efficiency in Nebraska[J]. Sustainability,2023,15(6):5413.

[13]宦梅麗,侯云先.農機服務、農村勞動力結構變化與中國糧食生產技術效率[J].華中農業大學學報(社會科學版),2021(1):69-80,177.

[14]王舒琪,馬鈴.糧食主銷區耕地非糧化對糧食生產技術效率的影響及區域差異——以廣東省為例[J].中國農業大學學報,2023,28(8):38-51.

[15]OLAGUNJU O F,KRIST?FERSSON D,KRISTJ?NSSON T,et al. Technical Efficiency of African Catfish Production in Nigeria:An Analysis Involving Input Quality and COVID-19 Effects[J]. Aquaculture Economics & Management,2023,4:1-27.

[16]CAO X,HAN J,LI X. Analysis of the Impact of Land Use Change on Grain Production in Jiangsu Province,China[J]. Land,2023,13(1):2.

[17]PARMETER C F,ZELENYUK V. Combining the Virtues of Stochastic Frontier and Data Envelopment Analysis[J]. Operations Research,2019,67(6):1628-1658.

[18]杜文杰.農業生產技術效率的政策差異研究——基于時不變閾值面板隨機前沿分析[J].數量經濟技術經濟研究,2009,26(9):107-118.

[19]許佳彬,王洋.農業生產性服務對玉米生產技術效率的影響研究——基于微觀數據的實證分析[J].中國農業資源與區劃,2021,42(7):27-36.

[20]張暉,張雨萌.農業補貼提高了糧食生產技術效率嗎?——基于江蘇省552戶糧食生產型家庭農場數據的實證研究[J].華中農業大學學報(社會科學版),2022(6):58-67.

[21]項升,李豫新,江激宇.藏糧于技:基層農技推廣與糧食生產技術效率——基于安徽省糧食主產區859份種植戶調查數據的實證分析[J].農村經濟,2023(4):114-125.

[22]喬丹,陸遷.不同生態類型區玉米生產技術效率及有偏演進模式[J].華南農業大學學報(社會科學版),2016,15(5):28-36.

[23]李芳,馮淑怡,曲福田.發達國家化肥減量政策的適用性分析及啟示[J].農業資源與環境學報,2017,34(1):15-23.

[24]余濤,胡娟,蔡銀鶯,等.市場主體對環境友好型農產品的供需意愿及影響因素——基于武漢市市民和農民的調研[J].江蘇農業科學,2016,44(2):450-456.

[25]周曙東,王穎.農戶環境友好型新型肥料采納決策、成本收益及作用機制分析[J].農業技術經濟,2023(9):4-22.

[26]吳才武,夏建新.保護性耕作的水土保持機理及其在東北黑土區的推廣建議[J].浙江農業學報,2015,27(2):254-260.

[27]孟凡杰,于曉芳,高聚林,等.黑土地保護性耕作發展的制約瓶頸和突破路徑[J].農業經濟問題,2020(2):135-142.

[28]翟雪玲,戴鵬.要素投入、技術進步與棉花產出增長——基于貝葉斯面板隨機前沿模型的實證研究[J].農業技術經濟,2021(1):129-144.

[29]FARRELL M J. The Measurement of Productive Efficiency[J]. Journal of the Royal Statistical Society:Series A (General),1957,120(3):253-281.

[30]何進.中國保護性耕作創新、投資挑戰和機遇[R].羅馬:聯合國糧食及農業組織,2023.

[31]崔寧波,范月圓,巴雪真.中國保護性耕作政策變遷進程、邏輯與展望——基于制度變遷理論的視角[J].中州學刊,2021(10):33-40.

[32]宋淑麗,王新利.新常態下我國農業經濟增長動力影響分析——基于1990—2015年黑龍江省統計數據[J].農業技術經濟,2017(7):102-108.

[33]KREMER S,BICK A,NAUTZ D. Inflation and Growth:New Evidence from a Gynamic Panel Threshold Analysis[J]. Empirical Economics,2013,44:861-878.

[34]ARELLANO M,BOVER O. Another Look at the Instrumental Variable Estimation of Error-Components Models[J]. Journal of Econometrics,1995,68(1):29-51.

[35]曹博,王玉芳.生態文明建設背景財政扶持、林權改革對林業生產效率的影響[J].林業經濟問題,2019,39(3):307-315.

[36]Y?LOU C,LARUE B,TRAN K C. Estimation and Inference for Threshold Effects in Panel Data Stochastic Frontier Models[C].Portland:American Agricultural Economics Association,2007.

[37]AKKEMIK K A,G?KSAL K. Energy Consumption-GDP Nexus:Heterogeneous Panel Causality Analysis[J]. Energy Economics,2012,34(4):865-873.

[38]蘇治,徐淑丹.中國技術進步與經濟增長收斂性測度——基于創新與效率的視角[J].中國社會科學,2015(7):4-25,205.

[39]BATTESE G E,COELLI T J. A Model for Technical Inefficiency Effects in a Stochastic Frontier Production Function for Panel Data[J]. Empirical Economics,1995,20:325-332.

[40]胡新艷,王夢婷,洪煒杰.地權安全性的三個維度及其對農地流轉的影響[J].農業技術經濟,2019(11):4-17.

[41]LIANG W L,GAO W S,XU Q,et al. Historical and Present Usage of Shatian Gravel Mulch for Crop Production in Arid and Semiarid Regions of Northwestern China[J]. Soil Water and Agronomic Productivity,2012:477-496.

[責任編輯:黃婷婷,張 兵]