城市土地出讓市場化對經濟高質量增長的影響研究

楊琰軍 吳蕓

[基金項目]重慶市教委人文社科項目(項目編號:22SKGH320);重慶理工大學校級項目(項目編號:0108230586)。

[作者簡介]楊琰軍(1984-)男,甘肅白銀人,經濟學博士,講師,碩士生導師,研究方向:土地經濟、區域與城市經濟、能源與環境經濟;吳蕓(2004-),女,浙江湖州人,本科生,研究方向:土地經濟。

摘要:基于技術進步的視角,文章提出城市土地出讓市場化影響經濟高質量增長的內在機理,使用大規模微觀交易記錄數據,實證檢驗城市土地出讓市場化對經濟高質量增長的影響及作用機制。研究結果表明,首先,城市土地出讓市場化水平在樣本期內提高緩慢,原因是掛牌和劃撥方式的比重增長較快,拉低了整體增速。其次,城市土地出讓市場化不僅直接促進經濟高質量增長,還通過技術進步對經濟高質量增長產生促進作用,在考慮了內生性問題后上述結論依然穩健。本文的研究結論不僅為城市土地出讓市場化改革成效的爭論提供了一個有力證據,還為我國要素市場化改革和經濟高質量增長戰略提供理論參考。

關鍵詞:城市土地出讓市場化;經濟高質量增長;技術進步

一、引言

改革開放以來,中國依靠要素投入和市場化改革實現了舉世矚目的“增長奇跡”。但2008年之后,伴隨著資源短缺、環境污染等問題的集中凸顯,中國經濟增速逐步放緩。目前來看,除經濟發展的周期性因素之外,要素配置扭曲是導致我國全要素生產率下降的主要原因[1]。在主要生產要素中,資本和勞動力已經基本實現了市場化配置,但土地資源市場化配置水平較低,不僅造成了土地資源的嚴重浪費,還對我國經濟社會可持續發展帶來嚴峻挑戰[2]。

為提升土地資源配置效率,中央政府在改革開放初期就開始推行土地市場化配置的改革。1999年,中央政府確定了以招標、拍賣和掛牌出讓取代無償劃撥和協議出讓的城市土地出讓市場化改革的基本方向。2002年和2006年分別開始強制要求商業用地和工業用地采用招標、拍賣和掛牌方式出讓。2020年,為進一步給經濟增長提供新的動力和促進經濟高質量增長,中共中央、國務院出臺《關于構建更加完善的要素市場化配置體制機制的意見》和《關于新時代加快完善社會主義市場經濟體制的意見》,均把土地要素市場化改革放在顯著位置,凸顯出進一步推進土地要素市場化改革的重要性和緊迫性。

黨的二十大報告提出:“推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長”。這充分體現出黨中央推動高質量發展的堅定決心,但如何推動中國經濟實現高質量增長是當前亟待解決的重要問題。很多學者從不同角度探討了這一問題,他們一致認為:中國應建立起以要素配置效率提升和技術進步為核心動力的高質量增長機制[3],將要素投入驅動發展方式調整到技術創新驅動發展方式上來,實現收益遞增和資源高效利用的高質量增長目標[4-5]。從這個意義來講,要素配置效率提升和技術進步是我國經濟實現高質量增長的兩條最重要的途徑。

當前,在政策層面,土地要素市場化改革在推動經濟高質量增長等方面被政策制定者寄予厚望,但在實踐層面,土地出讓市場化對經濟高質量增長的影響還有待深入考察。梳理已有文獻發現,關于城市土地出讓市場化與經濟增長關系的研究雖然取得了豐富成果,但還存在以下不足:第一,關于兩者的內在聯系和作用機制還沒形成統一認識[6]。部分學者研究發現,城市土地出讓市場化通過增強政府融資能力和提升資源配置效率促進經濟增長[7],但張良悅等[8]認為,城市土地出讓市場化鎖定投資驅動的粗放型經濟發展方式,抑制技術進步,從而不利于經濟增長。第二,現有研究在計算城市土地出讓市場化水平時對掛牌、招標和拍賣三種出讓方式不加區分,存在高估城市土地出讓市場化水平的問題。CAI等[9]、王媛和楊廣亮[10]發現,與拍賣和招標出讓方式相比,掛牌出讓方式更易受到地方政府行政干預,所以市場化水平明顯低于其他兩種方式。第三,相關研究沒有控制土地財政的影響,少數研究甚至將土地財政等同于土地出讓市場化。由于土地財政同時影響土地出讓市場化進程[11]和經濟增長[12],所以模型中不控制土地財政的做法可能導致有偏估計問題[13]。

據此,本文通過爬取中國土地網的土地微觀交易記錄數據,改進城市土地出讓市場化水平的測度,構建城市土地出讓市場化影響經濟高質量增長的理論分析框架,分析和驗證具體的作用機制。本文的邊際貢獻如下:其一,從技術進步視角,理論分析和實證檢驗城市土地出讓市場化影響經濟高質量增長的作用機制,豐富城市土地資源市場化配置和經濟高質量增長的相關理論研究。已有研究主要討論了城市土地出讓市場化通過要素配置效率[14]、融資規模[15]和全要素生產率[16]影響經濟增長的機制,忽視了城市土地出讓市場化對技術進步的影響。其二,完善城市土地出讓市場化水平的評價指標體系,解決現有文獻高估城市土地出讓市場化水平的問題。現有研究在計算城市土地出讓市場化水平時對掛牌、招標和拍賣三種出讓方式不加區分,存在高估城市土地出讓市場化水平的問題[17]。本文使用2003—2016年土地微觀交易記錄數據對招標、拍賣和掛牌三種方式進行區分,得出了與已有研究不同的結論,為城市土地出讓市場化改革成效的爭論提供一個有力證據,也為城市土地出讓市場化相關實證研究提供可靠的經驗證據。其三,在計量模型中控制土地財政的影響,減小模型估計偏誤。已有文獻沒有控制土地財政的影響存在遺漏重要變量的問題,本文控制了土地財政的影響,可以更為干凈和可靠地識別出城市土地出讓市場化對經濟高質量增長的影響效應。

二、理論分析和研究假設

(一)城市土地出讓市場化對經濟高質量增長的直接影響

在政治錦標賽的機制激勵下,地方政府使用一切可以控制的資源推動轄區經濟快速增長。由于地方政府在征收和出讓土地的過程中有制度安排給予的優勢地位,所以“以地謀發展”的發展模式受到地方政府的長期青睞[18]。一方面,地方政府為了吸引外部投資,選擇協議方式低價出讓土地,不僅推動地區經濟快速增長,還為未來創造大量稅收,充實了地方財政[19];另一方面,地方政府策略性地選擇土地出讓的方式、時機和位置,實現土地出讓收入最大化[20]。綜上,地方政府對土地資源配置的干預造成了土地資源的嚴重浪費,增加了經濟運行成本,嚴重威脅經濟長期穩定增長。

為解決地方政府干預土地資源配置導致的一系列問題,中央政府推出城市土地出讓市場化改革,強制要求地方政府采用招標、拍賣和掛牌三種市場化方式出讓土地。已有研究發現,城市土地出讓市場化可以通過“融資效應”和“資源配置效應”對經濟增長產生顯著促進作用。其中,“融資效應”是指城市土地出讓市場化改善城市工業用地出讓價格偏低的局面,提高土地出讓整體價格,在提升土地資源配置效率的同時,還增加地方政府的土地出讓收入和融資收入[21],從而撬動更多資金投入到城市經濟建設中,進一步促進城市經濟增長[6]。“資源配置效應”是指城市土地出讓市場化限制了地方政府對土地資源配置的干預,降低土地資源配置的扭曲水平,優化土地及其他生產要素的投入組合[22-23],提升資源配置效率,從而促進經濟增長[6]。另外,城市土地出讓市場化改革推行的公開競價制度遏制了官員的尋租腐敗活動,減少經濟效率損失[24],促進經濟高質量增長。

基于上述分析,本文提出假說1:城市土地出讓市場化對經濟高質量增長具有直接促進作用。

(二)城市土地出讓市場化對經濟高質量增長的間接影響

城市土地出讓市場化通過以下作用路徑影響技術進步:首先,城市土地出讓市場化增強地方政府的融資能力,促使地方政府加大對城市基礎設施和公共品的供給力度[25],為企業技術創新營造良好的外部環境[15,26],進一步吸引更多的創新資源在轄區內集聚,促使企業加大技術創新的投入,從而對技術進步產生積極影響。其次,城市土地出讓市場化帶來成本效應,推高土地出讓價格,并通過“預期成本效應”推動地價和房價上漲,增加企業用地和勞動成本。短期內,企業可以通過調整要素投入組合緩解成本上升壓力,但在長期,要素成本上升壓力只能通過技術進步得到緩解[17]。所以,生產成本壓力迫使企業開發或引進土地節約型或勞動力節約型的先進技術,進而帶動相關領域的技術進步。最后,城市土地出讓市場化帶來的“制度環境效應”為企業營造良好競爭環境,抑制企業尋租活動,激發企業家的創新精神,促使企業加大技術研發和引進的投入力度[27],不僅促進技術進步,還將發展方式調整到技術創新驅動方式上來,有助于實現高質量增長目標。

基于上述分析,本文提出假說2:城市土地出讓市場化通過推動技術進步對經濟高質量增長具有間接促進作用。

綜上,可以得出城市土地出讓市場化影響經濟高質量增長的機理(見圖1)。城市土地出讓市場化不僅通過“融資效應”和“資源配置效應”直接影響經濟高質量增長,還通過“規模效應”“成本效應”和“制度環境效應”作用于技術進步,間接促進經濟高質量增長。

三、研究設計

(一)計量模型設定

為實證檢驗城市土地出讓市場化對經濟高質量增長的影響機制,本文借鑒張良悅等[8]、徐升艷等[6]的研究思路,構建如下計量模型:

[lnGDPit=a0+a1MKit+a2Xnit+ηi+vt+εit](1)

其中,下標[i]表示城市,[t]表示年份,[GDP]表示經濟總產出水平,[MK]表示城市土地出讓市場化水平;[X]是一組控制變量。本文借鑒徐升艷等[6]、龔廣祥和朱月季[15],選擇城市物質資本存量(K)、就業人數(L)、土地財政規模(MON)、對外開放度(OPE)、城市規模(POP)、信息化水平(PHO)、勞動力科學文化水平(TEA)作為控制變量。此外,[ηi]是個體固定效應,[vt]是時間效應,[εit]為隨機擾動項。在公式(1)中,如果回歸系數顯著為正,表明城市土地出讓市場化對經濟高質量增長有顯著促進作用。

目前,中介效應模型由于較強的可操作性被廣泛地用于實證研究中的機制檢驗。本文借鑒BARON和KENNY[28]、楊何燦等[29]的研究思路,構建中介效應模型驗證城市土地出讓市場化通過技術進步影響經濟高質量增長的機制。中介效應模型具體如下:

[lnTEit=b0+b1MKit+bnXnit+ηi+vt+εit]? (2)? ? [? ? ? ? lnGDPit=c0+c1MKit+c2lnTEit]

[? ? ? ? ? ? ? ? ? +cnlnXnit+ηi+vt+εit]? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(3)

在模型(2)中,[TE]表示技術進步,其他變量與模型(1)一致。為驗證具體的作用機制,依次分別對模型(1)、模型(2)和模型(3)進行回歸。首先,如果模型(2)的回歸系數[b1]顯著為正,表明城市土地出讓市場化對技術進步有顯著促進作用。其次,在模型(1)至模型(3)的回歸結果中,如果[c1]和[c2]均顯著,且[c1]的回歸系數比[a1]小,表明存在部分中介效應,即城市土地出讓市場化對經濟高質量增長的影響部分來自技術進步的傳導;如果回歸系數[c1]不顯著、[c2]顯著,則表明存在完全中介效應,即城市土地出讓市場化對經濟高質量增長的影響完全來自于技術進步的傳導。

(二)變量選取和說明

1.核心解釋變量:城市土地出讓市場化水平

已有文獻測算城市土地出讓市場化水平時存在兩大問題:第一,已有文獻將招標、拍賣和掛牌出讓方式視為相同市場化水平的出讓方式,高估城市土地出讓市場化水平。即便少數文獻對招標、掛牌和拍賣三種出讓方式進行了區分,也面臨著樣本空間尺度過大和樣本期太短的問題。例如錢忠好和牟燕[30]雖然使用三種方式的面積和價格信息測算了2003—2008年的省級土地出讓市場化水平,但由于我國土地出讓的實際控制權歸市一級地方政府,所以使用省域層面的數據不僅無法準確反映城市土地出讓市場化水平,還可能產生合成謬誤問題。LIU等[31]雖然區分了三種出讓方式,但樣本期只到2010年,所以無法反映近10年土地出讓市場化水平變化情況。第二,已有文獻沒有將劃撥出讓方式納入城市土地出讓市場化水平測度的體系中。本文認為,上述做法有待商榷。首先,我國城市土地出讓市場化改革就是從最初的無償劃撥向有償出讓過渡的過程,經過幾十年改革,雖然招標、拍賣和掛牌出讓占比明顯提高,但劃撥出讓規模和占比也迅速升高,已經達到了總體規模的三分之一,所以在評估城市土地出讓市場化水平的時候不能忽略劃撥出讓方式。統計數據顯示,2003—2016年,劃撥宗數占比從11.7%上升到26.3%①。其次,根據《土地管理法》的第五十五條規定,與其他出讓方式一樣,劃撥出讓土地也需繳納一定的拆遷補償和安置費用。根據本文樣本計算,平均而言,劃撥出讓的平均費用為拍賣出讓價格的13.8%,并不是完全無償獲取,所以不能忽略不計。據此,本文借鑒錢忠好和牟燕[30]、LIU等[31]的思路,利用中國土地交易網上每一宗土地的交易信息,選擇價格加權宗數占比的方法評估城市土地出讓市場化水平。城市土地出讓市場化水平的具體計算公式:

[MK=i=15Zifi/i=15Zi]? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (4)

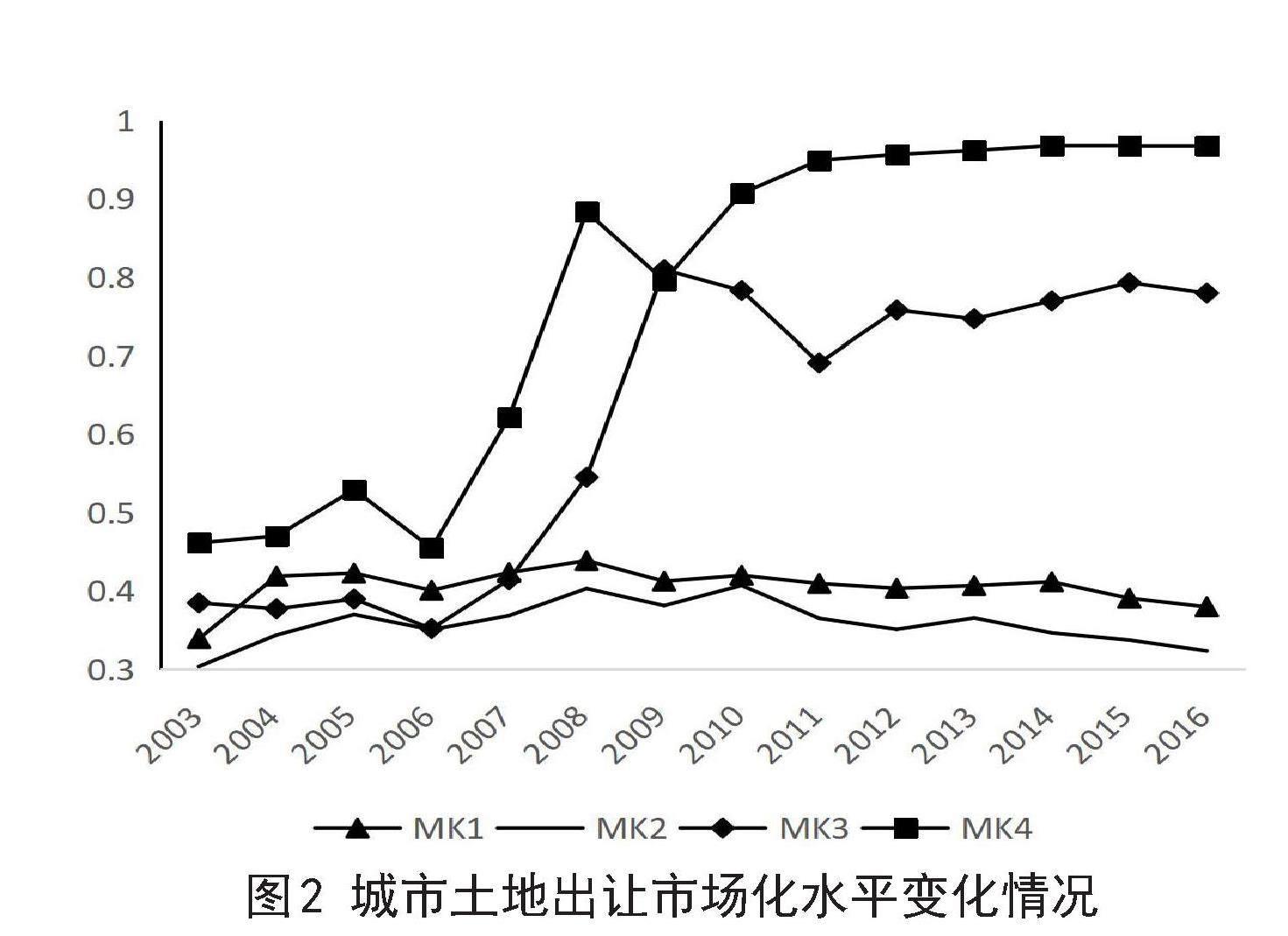

在上式中,[i]代表不同的出讓方式([i]=5),[Zi]表示第[i]種出讓方式的宗數(面積),[fi]為各種出讓方式的權重。權重的確定參考LIU等[31]的做法,采用固定價格權重法,即以樣本期平均拍賣價格為基準價格,然后使用其他出讓方式的平均價格與基準價格的比值作為權重。根據本文樣本計算,劃撥出讓平均價格為基準價格的13.8%,所以權重為0.138;協議出讓平均價格為基準價格的20.4%,所以權重為0.204;招標出讓的平均價格為基準價格的80.5%,所以權重為0.805;掛牌出讓的平均價格為基準價格的54.3%,所以權重為0.543。根據公式(4),本文使用出讓宗數占比計算出的城市土地出讓市場化指數記為[MK1]。為了驗證后續研究結論的穩健性,本文還使用面積占比測算了城市土地出讓市場化指數,記為[MK2]。另外,為了與已有文獻的測算結果進行比較,本文還沿用已有文獻的做法,使用掛牌、招標和拍賣出讓總數的占比測算了城市土地出讓市場化水平,記為[MK3]和[MK4],其中,[MK3]為使用宗數占比,[MK4]為使用面積占比。四種方法的測算結果如圖2所示。

從圖2可以看出,使用價格加權法得到的土地出讓市場化化指數([MK1]和[MK2])在樣本期內變化平穩,這與使用掛牌、招標和拍賣出讓總數(宗數和面積)占比得到的市場化指數([MK3]和[MK4])的變動趨勢明顯不同。[MK3]和[MK4]的增速明顯快于[MK1]和[MK2]的增速,這也印證了已有文獻高估城市土地出讓市場化水平的論斷。

另外,考慮到實證研究中可能存在遺漏變量和測量誤差導致的內生性問題,本文借鑒蔡競和董艷[32]、楊先明和李波[33]的思路,按照外生性和相關性要求,選取本城市所在省份其他城市土地出讓市場化水平的均值作為該城市土地出讓市場化水平的工具變量,[MK1]和[MK2]的工具變量記為[IV1]和[IV2]。工具變量的構造邏輯如下:由于土地不能像勞動力和資本等生產要素在全國范圍內流動,只能在本城市的行政區域范圍內使用,所以可以認為土地市場是一個近似分割的市場,即同省其他城市土地資源配置對本城市經濟發展影響較小,所以選取本城市所在省份其他城市土地出讓市場化水平的均值作為工具變量滿足外生性要求。同時,已有研究發現,同省的城市在土地出讓過程中存在相互學習和模仿行為。這充分說明,一個城市的土地出讓方式與該省其他城市的土地出讓方式相關[34],所以,選擇同省其他城市土地出讓市場化水平的均值作為工具變量滿足相關性要求。

2.被解釋變量

(1)經濟高質量增長([GDP])。在我國經濟發展方式轉型的背景下,本文借鑒唐未兵等[4]和汪曉文和杜欣[5]的思路,從推動經濟增長動力轉換的視角定義經濟高質量增長的內涵,即將以技術進步和資源配置效率提升為核心動力的集約型增長界定為經濟高質量增長,與之相對應的是通過追加要素投入的粗放型增長。另外,對于經濟高質量增長的度量,本文沒有采用實際GDP增長率,而是借鑒于斌斌[34]的做法使用實際GDP,原因有兩個:第一,生產總值的時間序列數據本身反映了生產總值在時間維度變化的信息,涵蓋了經濟增長率的涵義;第二,實際GDP反映了該城市的總體經濟發展水平,使用實際GDP有助于考察城市土地出讓市場化的規模效應對經濟高質量增長的影響。

(2)技術進步([TE])。借鑒付明衛等[35]、任勝鋼等[36]的做法,本文選擇專利申請量衡量技術進步。使用這一指標的原因是,與從產出角度衡量相比,投入視角的度量更加直接,且不受專利申請程序和審查員工作效率等不可控因素影響。

3.控制變量

控制變量的計算方法如表1所示。

(三)數據來源及變量描述性統計

根據數據可得性,本文的樣本區間為2003—2016年。計算城市土地出讓市場化指數的數據來源于中國土地網。考慮到中國土地網交易記錄數據中含有不少流拍和填報明顯錯誤的記錄,為了控制上述誤差,本文對中國土地網交易記錄數據做了以下處理:首先將重復、錯誤和無效記錄刪除;其次,將中國土地網的微觀數據加總到地級市層面,并與《中國國土資源統計年鑒》中的城市匯總數據進行比對,剔除年度出讓面積總和或出讓宗數總和相差5%以上城市,得到約221.4萬條交易記錄數據。在此基礎上,本文將地級市土地交易合計數據與《中國城市統計年鑒》中的城市經濟數據匹配,得到一個包含260個地級市的非平衡面板數據。另外,為了剔除價格因素影響,本文使用各省生產總值平減指數和城市消費價格指數將生產總值和土地出讓收入轉換為2003年為基期的實際值。對于外商直接投資,本文首先根據每年的平均匯率轉換為人民幣的名義值,然后利用各省的城市消費價格指數轉換為2003年的實際值。生產總值平減指數、城市消費價格指數和匯率數據來源于《中國統計年鑒》。主要變量的描述性統計結果如表2所示。

四、實證檢驗和結果分析

(一)城市土地出讓市場化對經濟高質量增長影響的基準檢驗

為實證檢驗城市土地出讓市場化對經濟高質量增長的影響,本文采用固定效應模型對模型(1)進行回歸,回歸結果如表3所示,列(1)至列(4)的回歸結果顯示,城市土地出讓市場化的系數均顯著為正,表明城市土地出讓市場化對經濟高質量增長有顯著促進作用。

(二)城市土地出讓市場化對經濟高質量增長影響的機制檢驗:基于技術進步視角

為檢驗城市土地出讓市場化影響經濟高質量增長的內在機制,本文使用固定效應模型分別對公式(2)和公式(3)進行回歸,回歸結果如表4所示。

在表4中,列(1)和列(2)是模型(1)的回歸結果,列(3)和列(4)是模型(2)的回歸結果,列(5)和列(6)是模型(3)的回歸結果。可以看出,在列(3)和列(4)中,城市土地出讓市場化的回歸系數[b1]均在1%水平下顯著為正,表明城市土地出讓市場化顯著促進技術進步;在列(5)和列(6)中,城市土地出讓市場化的回歸系數和技術進步的回歸系數[c1]均在1%水平下顯著為正,表明城市土地出讓市場化和技術進步對經濟高質量增長均有顯著促進作用。此外,與列(1)和列(2)中的回歸系數[a1]相比,列(5)和列(6)中的回歸系數[c1]的絕對值明顯變小,根據中介效應模型的判定標準,可以得出技術進步扮演了部分中介效應的作用,即城市土地出讓市場化通過推動技術進步促進了經濟高質量增長。

(三)內生性問題檢驗

雖然2003年開始的土地出讓市場化改革可以認為是一場政策自然實驗,但考慮到還是可能存在遺漏變量和測量誤差導致的內生性問題。為此,本文分別使用動態面板的GMM估計法和工具變量法對模型(2)和模型(3)進行回歸。具體回歸結果如表5所示。

由表5可知,城市土地出讓市場化的系數在所有回歸中依然顯著為正,表明城市土地出讓市場化對技術進步和經濟高質量增長均有顯著促進作用。這一結論結合前文中介效應模型的回歸結果可得,城市土地出讓市場化通過推動技術進步對經濟高質量增長的促進作用穩健可靠。

五、結論與建議

(一)主要結論

在當前經濟放緩和要素配置扭曲較為嚴重的背景下,城市土地出讓市場化改革具有重要現實意義。本文探討城市土地出讓市場化與經濟高質量增長之間的內在經濟邏輯。首先,理論分析城市土地出讓市場化影響經濟高質量增長的機理;其次,使用2003—2016年大規模微觀交易記錄數據評估城市土地出讓市場化水平,并通過中介效應模型考察城市土地出讓市場化影響經濟高質量增長的作用機制。實證結果表明:其一,城市土地出讓市場化能為我國經濟高質量增長提供新的動力;其二,城市土地出讓市場化不僅對經濟高質量增長產生直接促進作用,還通過推動技術進步間接促進經濟高質量增長。上述研究結論不僅為城市經濟高質量增長提供了一個基于土地要素市場化改革視角的解釋,還拓展土地要素市場化配置相關理論,并為我國通過要素市場化改革增強經濟增長質量和動力的政策部署提供理論和經驗支撐。

(二)政策建議

中國經濟由高速增長階段轉向高質量增長階段,提高要素配置效率和推動技術進步是核心。本文的研究結果表明,城市土地出讓市場化不僅可以直接釋放經濟活力,促進經濟高質量增長,還通過促進技術進步間接推動經濟高質量增長。因此,本文提出以下幾點政策建議:

1.為了減小城市土地出讓市場化改革的阻力,應該完善我國財稅制度和官員激勵機制。首先,應從財政體制改革入手,淡化地方政府利用土地獲取財政收入的動機;其次,為了弱化地方政府“以地引資”和不斷高漲的投資沖動,就需要對當前的官員激勵機制進行改革。

2.為了高效推進我國城市土地出讓市場化改革,應完善土地出讓的相關制度安排。首先,通過建立完備的法律制度明晰中央和地方政府在土地出讓過程中的職權和責任;其次,完善和細化城市土地出讓管理制度,建立統一的土地價格評估平臺,實行差異化的產業用地供給制度;最后,建立監管反饋機制,特別是要加強建設用地批后監管,聯合相關部門制定建設用地復核驗收標準,形成部門監管合力。

3.為了通過城市土地出讓市場化改革為經濟提供新的增長動力,應該以要素市場化改革為契機促進城市經濟的高質量增長。首先,應完善要素價格形成機制和市場運行機制,帶動土地資源市場化配置水平提升;其次,通過構建完備的高標準市場體系減少要素流動障礙,為城市高質量發展創造良好的基礎和條件。

參考文獻:

[1]陳詩一,陳登科.中國資源配置效率動態演化——納入能源要素的新視角[J].中國社會科學,2017(04): 67-83,206-207.

[2]劉守英,王志鋒,張維凡,等.以地謀發展模式的衰竭——基于門檻回歸模型的實證研究[J].管理世界,2020 (06):80-92.

[3]鈔小靜,任保平.中國經濟增長質量的時序變化與地區差異分析[J].經濟研究,2011(04):26-40.

[4]唐未兵,傅元海,王展祥.技術創新、技術引進與經濟增長方式轉變[J].經濟研究,2014(07):31-43.

[5]汪曉文,杜欣.中國經濟增長方式轉變的影響因素及路徑選擇[J].北京理工大學學報(社會科學版),2018(06):104-111.

[6]徐升艷,陳杰,趙剛.土地出讓市場化如何促進經濟增長[J].中國工業經濟,2018(03):44-61.

[7]趙燕菁.土地財政:歷史、邏輯與抉擇[J].城市發展研究,2014(01):1-13.

[8]張良悅,劉東,劉偉.土地貼現、資本深化與經濟增長——基于省級面板數據的分析[J].財經科學,2013(03):105-114.

[9]CAI H,HENDERSON J V,ZHANG Q.Chinas Land Market Auctions:Evidence of Corruption?[J].Rand Journal of Economics,2013(3):488-521.

[10] 王媛,楊廣亮.為經濟增長而干預:地方政府的土地出讓策略分析[J].管理世界,2016(05): 18-31.

[11]嚴金海.土地供給管制與城市住房用地供給錯配——基于2009—2015年中國城市面板數據的分析[J].中國土地科學,2018,32(06):15-22.

[12]孫秀林,周飛舟.土地財政與分稅制:一個實證解釋[J].中國社會科學,2013(04):40-59.

[13]伍德里奇.計量經濟學導論:現代觀點[M].中國人民大學出版社,2003.

[14]周方偉,楊繼東.市場化進程改善了政府配置資源的效率嗎——基于工業用地出讓的經驗研究[J].經濟理論與經濟管理,2020(02):24-39.

[15]龔廣祥,朱月季.土地市場化可以緩解企業融資約束嗎[J].江西財經大學學報,2020(03):3-13.

[16]姜旭,盧新海,龔夢琪.土地出讓市場化、產業結構優化與城市綠色全要素生產率——基于湖北省的實證研究[J].中國土地科學,2019,33(05):50-59.

[17]趙愛棟,藍菁,馬賢磊,等.土地價格市場化對中國工業部門要素投入與技術選擇的影響[J].財經研究,2016(08):85-96.

[18]曹廣忠,袁飛,陶然.土地財政、產業結構演變與稅收超常規增長——中國“稅收增長之謎”的一個分析視角[J].中國工業經濟,2007(12):13-21.

[19]張莉,王賢彬,徐現祥.財政激勵、晉升激勵與地方官員的土地出讓行為[J].中國工業經濟,2011(04):35-43.

[20]周飛舟.分稅制十年:制度及其影響[J].中國社會科學,2006(06):100-115+205.

[21]QIN Y,ZHU H,ZHU R.Changes in the Distribution of Land Prices in Urban China During 2007—2012[J].Regional Science and Urban Economics, 2016(57):77-90.

[22]黃金升,陳利根,張耀宇,等.中國工業地價與產業結構變遷互動效應研究[J].資源科學,2017(04):585-596.

[23]張琳,黎小明,劉冰潔,等.土地要素市場化配置能否促進工業結構優化?——基于微觀土地交易數據的分析[J].中國土地科學,2018(06):23-31.

[24]陶坤玉,張敏,李力行.市場化改革與違法:來自中國土地違法案件的證據[J].南開經濟研究,2010(02): 28-43.

[25]田傳浩,李明坤,酈水清.土地財政與地方公共物品供給——基于城市層面的經驗[J].公共管理學報,2014,11(04):38-48,141.

[26]MIAO J,WANG P.Bubbles and Total Factor Productivity[J].American Economic Review,2012(5):1-6.

[27]戴魁早,劉友金.市場化進程對創新效率的影響及行業差異——基于中國高技術產業的實證檢驗[J].財經研究,2013(005):4-16.

[28]BARON R M, KENNY D A.The Moderator-mediator Variable Distinction in Social Psychological Research: Conceptual,Strategic,and Statistical Considerations[J].Journal of personality and social psychology,1986(6):1173-1182.

[29]楊何燦,吳雋豪,楊咸月.北向資金與境內股票市場流動性——基于高頻數據的傳導機制[J].經濟研究,2023,58(05):190-208.

[30]錢忠好,牟燕.中國土地市場化水平:測度及分析[J].管理世界,2012(07): 67-75.

[31]LIU T, CAO G,YAN Y,et al.Urban Land Marketization in China:Central Policy,Local Initiative,and Market Mechanism[J].Land Use Policy,2016(57):265-276.

[32]蔡競,董艷.銀行業競爭與企業創新——來自中國工業企業的經驗證據[J].金融研究,2016(11):96-111.

[33]楊先明,李波.土地出讓市場化能否影響企業退出和資源配置效率?[J].經濟管理,2018,40(11):55-72.

[34]于斌斌.產業結構調整與生產率提升的經濟增長效應——基于中國城市動態空間面板模型的分析[J].中國工業經濟,2015(12):83 98.

[35]付明衛,葉靜怡,孟俁希,等.國產化率保護對自主創新的影響——來自中國風電制造業的證據[J].經濟研究,2015 (02):118-131.

[36]任勝鋼,鄭晶晶,劉東華,等.排污權交易機制是否提高了企業全要素生產率——來自中國上市公司的證據[J].中國工業經濟,2019(05):5-23.

[37]HALL R E,JONES C I.Why do Some Countries Produce So Much More Output Per Worker than others?[J].The Quarterly Journal of Economics,1999(1):83-116.

[38]江小涓.服務業增長:真實含義、多重影響和發展趨勢[J].經濟研究,2011,46(04):4-14.

[39]鄧仲良,張可云.中國經濟增長的空間分異為何存在?——一個空間經濟學的解釋[J].經濟研究,2020,55(04):20-36.

[40]茶洪旺,左鵬飛.信息化對中國產業結構升級影響分析——基于省級面板數據的空間計量研究[J].經濟評論,2017(01):80-89.

[41]陳建軍,陳國亮,黃潔.新經濟地理學視角下的生產性服務業集聚及其影響因素研究——來自中國222個城市的經驗證據[J].管理世界,2009(04):83-95.

責任編輯:管仲

Research on the Impact of Marketization of Urban Land Transfer on High Quality Economic Growth

Yang Yanjun? Wu Yun

(School of Management, Chongqing University of Technology, Chongqing 401320, China)

Abstract: Based on the perspective of technological progress, this article proposes the inherent mechanism of the impact of marketization of urban land transfer on high-quality economic growth. Using large-scale micro transaction record data, the article empirically tests the impact and mechanism of marketization of urban land transfer on high-quality economic growth. The research results indicate that firstly, the marketization level of urban land transfer has improved slowly during the sample period, due to the rapid increase in the proportion of listing and allocation methods, which has lowered the overall growth rate. Secondly, the marketization of urban land transfer not only directly promotes high-quality economic growth, but also has a promoting effect on high-quality economic growth through technological progress. After considering endogeneity issues, the above conclusion remains robust. The research conclusion of this article not only provides strong evidence for the debate on the effectiveness of market-oriented reform of urban land transfer, but also provides theoretical reference for China's factor marketization reform and high-quality economic growth strategy.

Key words: marketization of urban land transfer; high quality economic growth; technical progress