一所鄉(xiāng)村圖書館的月亮與六便士

張志浩

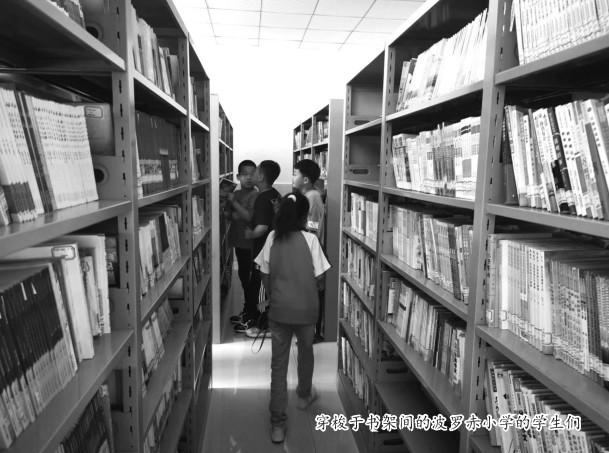

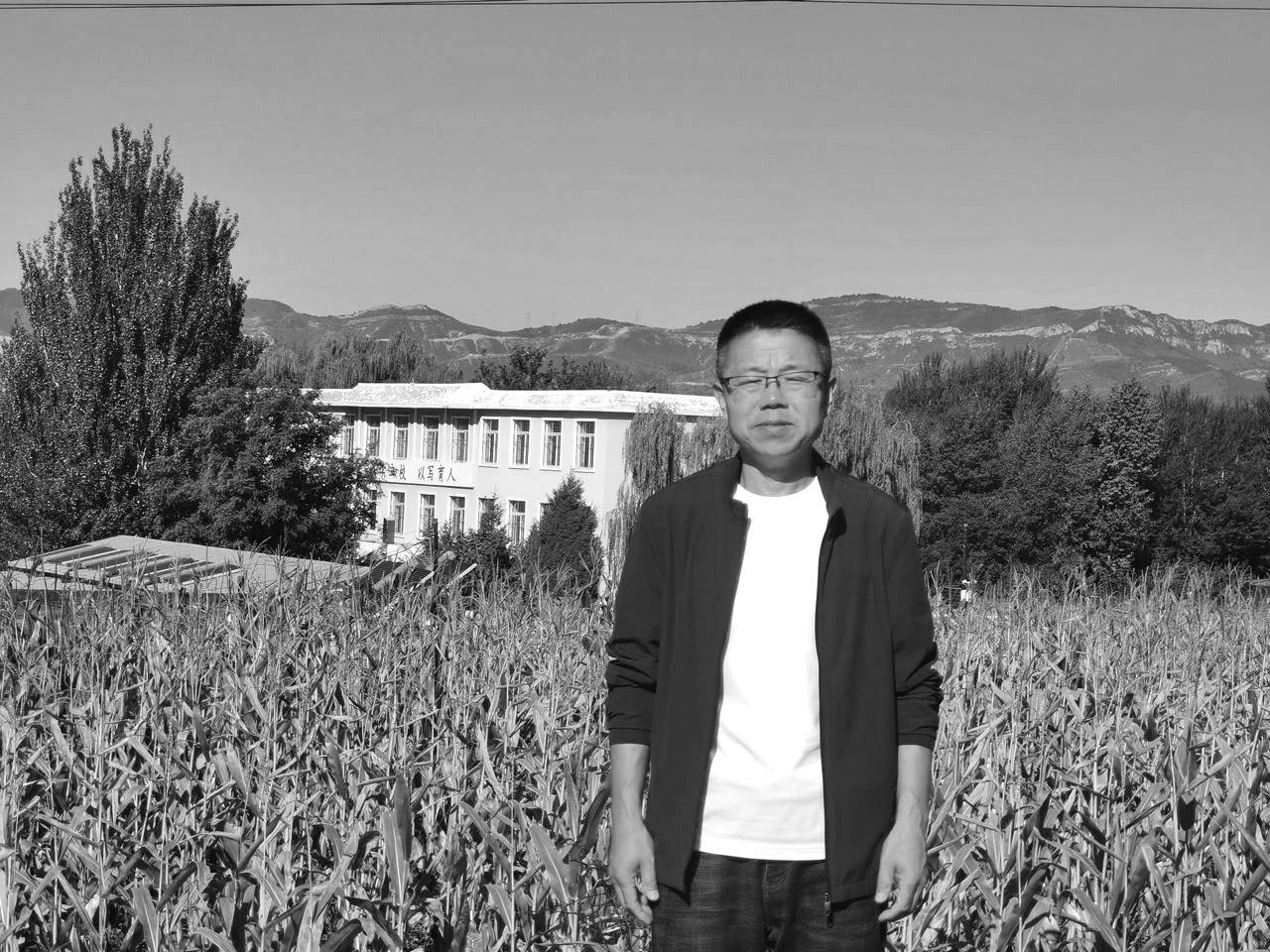

遼寧省朝陽市朝陽縣波羅赤鎮(zhèn)中心小學有一座由廢棄食堂改造的圖書館,它是校長趙國彬閱讀實驗的一個標志。

2020年以前,朝陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學的學生普遍來自經(jīng)濟條件較差的農(nóng)民家庭,生源不斷向縣市流失。這場閱讀實驗源于趙國彬的兩個理念:鄉(xiāng)村在很多基礎資源方面落后,但閱讀是一件相對容易實現(xiàn)平等的事。以及,希望孩子們成長為不一定優(yōu)秀但幸福的人。

某種程度上來說,閱讀已經(jīng)是一個天然“幸運”的實驗主題,它和“學習”“知識”“語文”等概念相關。

“另一個完整的世界”

2018年,趙國彬來波羅赤鎮(zhèn)中心小學(以下簡稱波羅赤小學)當校長,在校園里走了一圈發(fā)現(xiàn)學生沒有閱讀的地方,決定把廢棄的食堂改造成圖書館。波羅赤小學圖書館在2019年夏天建成。400平方米,外墻畫著《紅樓夢》《二十四史》《伊索寓言》的書脊。

推開圖書館的玻璃門,孩子們走進“另一個世界”,左邊是繪本區(qū),右邊是分享區(qū)。趙國彬說:“孩子一定要站上去拿麥克風正式地分享,這樣才能體會到閱讀的樂趣。”

四年級二班班主任王柏涵帶上一屆四年級學生時,圖書館還沒有建成。她試過在講完課文《地震中的父與子》后,推薦學生讀史鐵生的《我與地壇》。幾周后,她想和大家討論,但下面一片沉默。

有了圖書館后,在講作文“我的植物朋友”時,王柏涵拓展到像竹子一樣堅韌的海倫·凱勒,推薦大家去讀圖書館里的《假如給我三天光明》。后來的幾次分享會,陸續(xù)有孩子講了這本書。這讓她感到意外,“孩子們竟然真的讀了”。她分析變化背后的原因,“一個是當時孩子和家長沒有閱讀的意識,二是孩子在沒圖書館的時候接觸不到那么多書,家庭也沒有經(jīng)濟條件買書”。

圖書館創(chuàng)造了閱讀的條件和氛圍。圖書管理員隋立軍有一摞圖書借閱記錄本,每學期大約有2500本書被500多名師生借閱。40多歲的她務農(nóng)之外,在這里做管理員已經(jīng)5年了,最忙的時間是下午兩點到放學前,“每天都有班級來上閱讀課和分享課,有時甚至兩三個班同時來”。

當時三年級的學生苗井陽起初是奔著圖書館里的涼快去的。“校長辦公室沒有空調,但圖書館有”,這是趙國彬“引誘”大家來讀書的小心思。他還買來鄉(xiāng)村不多見的飲水機,旁邊放上速溶咖啡,“最初小孩子就是好奇這些新玩意,老師們也來嘗咖啡,但咖啡是燙的呀,沒人愿意干等,就順手拿本書坐下讀”。

從四年級開始,如果不讀長篇作品,苗井陽平均每月能讀15本書。他也讀相對較難的作品,包括四大名著、古詩詞、史書等。他最愛的是《哈利·波特》,那是“另一個完整的世界”。

正在讀六年級的牟建楠曾經(jīng)喜歡讀魔幻漫畫《查理九世》,“快的時候兩三天一本”。夜里,一個人的炕上,他跟著墨多多開始“黑貝街”的冒險,沉浸在另一個全然不同的世界里。

牟建楠的班主任是王旭,她感受過閱讀帶給孩子們的改變。

五年級的四大名著單元中,一堂課講的是《三國演義》中《草船借箭》片段。王旭講了周瑜刁難諸葛亮的心思,以及諸葛亮利用大霧天氣巧妙化解難題的智慧。課堂進行到尾聲時,一個叫趙元寧的胖胖的男生舉手,“為什么曹操不用箭頭上帶火的箭?這樣諸葛亮就不會成功”。

有同學猜測,“時間緊迫,古代造帶火的箭很難”。王旭認為這是一個有趣的問題,建議大家下課后讀原著,自己尋找答案。

趙元寧后來讀了《三國演義》,給王旭講了自己的想法:“曹操是個很多疑的人,如果用帶火的箭,即使在大霧天氣,還是會暴露自己的方位。”

王旭一邊贊嘆一邊反思,“學生真的會去讀書,而自己還沒讀完《三國演義》,這樣怎么和學生交流呢?”后來她開始和學生共讀一些書,這學期要讀的第一本是《城南舊事》,她在暑假讀完了。開學第二周,一個讀完的男孩疑惑道:“書里的大人為什么都很迷茫?”

“看書像肺里鋪上薄荷葉吹風的感覺”

苗井陽現(xiàn)在在遼寧省朝陽市喀喇沁左翼蒙古族自治縣讀初三。對于他而言,此前的閱讀經(jīng)驗能幫他的語文成績保持在初中班里前幾名。他小學就讀過古詩詞和文言文,中學試卷上的詩詞填空和古文理解題常拿滿分。他小學時也讀過《鋼鐵是怎樣煉成的》這類中學必讀書,現(xiàn)在不用再花時間看這些書或者背梗概。

但不是每個孩子都能像苗井陽一樣在書里獲取如此“實用”的效果。那么,閱讀對這里的孩子到底意味著什么?

牟建楠的回答是,“看書像肺里鋪上薄荷葉吹風的感覺”。

閱讀的意義對一些孩子而言有關陪伴和理解。一個三年級小女孩說:“晚上都是和書待在一起。”她的父母在集市上賣炸貨,每天凌晨三點出發(fā),夜里回家后又要準備第二天的食材。

閱讀對苗井陽也有語文成績之外的意義。學期內,寄宿制初中的時間都是安排好的,他只能在晚上熄燈后用小臺燈讀一個小時的書。生活老師意外得知他喜歡讀書,選他做了宿管。寫作業(yè)、晚上睡覺前的時間里,他就翻出書讀,“這是每天最奇妙的一段時間”。

月亮和六便士都要

在這場實驗里,“閱讀”不可避免地被放到天平上和現(xiàn)實較量。對于學生,“現(xiàn)實”是那張終將到來的考卷。而對于離學校不遠的集市上的一個婦女來說,“現(xiàn)實”是生活本身。

在吵鬧的集市上,一摞摞燒餅后面,39歲的薛利在沒客人的時候會拿出《曾許人間第一流》翻看,書中講述著詩人們的真實人生。暑假波羅赤小學的圖書館對外開放。每天中午12點半,洗完碗收拾好桌子,薛利會騎上摩托車,經(jīng)過25分鐘顛簸的土路,來到圖書館讀一個下午的書。

薛利也在自己的圍城里。她每天凌晨3點開始打包燒餅,5點丈夫起床后,一起出發(fā)去集市。

如果沒有全家的臟衣服要洗,夜里每次等餅烤熟的八分鐘她會讀書。被觸動時,她抓來旁邊的紙筆,摘抄下來。遇到更喜歡的,還要拿來孩子淘汰的尺子,用鉛筆畫上波浪線。每個這樣的八分鐘,都帶她短暫地去往外面的世界。

另一邊的夜里,讀初三的苗井陽還在繼續(xù)閱讀,現(xiàn)在除了讀書,“巡邏的時間也可能拿來做卷子,我不確定”。

“這是迫不得已的讓步,只有以后考上一所好大學,讀書的時間才更充盈。”苗井陽未來想做的工作是——環(huán)游世界的同時,通過自媒體賬號傳播各地的文化。小學讀的《哈利·波特》提示他,外面有不一樣的世界。

回到現(xiàn)實,苗井陽和父母都希望自己能考上一所好大學的金融或計算機專業(yè)。關于理想和現(xiàn)實的沖突,他回到書里安慰自己,“《月亮與六便士》說,在滿地都是六便士的大街,希望你還能抬頭看見月亮。每個人都有很多不得已的事要完成,書和理想是我的月亮”。

趙國彬也有自己的“月亮”——“在六月份的夜里,走進苞米地,水肥都充足的話,你會聽見‘咔咔的聲音,那是苞米在拔節(jié)。幾天之后,齊刷刷地都長高了。”這是這場實驗理想中的結果。

(摘自《看天下》)