琵琶演奏四、五指力度薄弱不均技法探析

杜木昕

琵琶是中國的民族傳統樂器,其獨特的音色與美感吸引了無數音樂愛好者,但在演奏過程中常常面臨四、五指力量薄弱,從而導致音量不均勻,聽覺上節奏不穩定的問題。現對琵琶輪指演奏中力度不均的問題進行分析,重點研究無名指與小指的力量相對較弱的原因。通過對不同因素的綜合考量,提出在日常訓練中應如何改進練習方法,從而提高演奏技巧和舞臺效果。

何為琵琶

琵琶是一種有著悠久歷史的彈撥類樂器。歷史上所謂的“琵琶”,并不僅僅是具有梨形共鳴箱的曲項琵琶,早期的“琵琶”形狀類似、大小不等,如月琴、阮等,都可以說是琵琶類樂器。據歷史記載,琵琶最早可以追溯到秦漢時期,當時是共鳴箱(兩面蒙皮)為圓形的直項琵琶,由秦末的弦鼗發展形成,“阮咸”或“阮”就是這樣形態的樂器,共有四弦十二柱,是豎抱用手彈奏的琵琶。因為晉代的阮咸善于彈奏此種樂器,便用其名相稱,也就是今天的“阮”。

琵琶又稱“批把”,最早見于史載的是漢代劉熙《釋名·釋樂器》:“批把本出于胡中,馬上所鼓也。推手前曰批,引手卻曰把,象其鼓時,因以為名也。”意思是說,批把原本是胡人的樂器,多在馬背上演奏,向前彈的動作被稱之為“批”,向后挑的動作稱之為“把”。在南北朝時期,從西域傳入了一種曲項琵琶,四弦、四相(無柱)梨形,橫抱用撥子彈奏。南朝王僧虔《技錄》:“魏文德皇后雅善琵琶。明帝嘗引后衣乞為音樂,時楊阜在側,問帝曰:‘太后,陛下嫡母,君禮豈在邪?帝愧然縮手,后乃出。傾之,帝謂阜曰:‘吾知卿敬節,然誠因吾心慮不平,今從卿言,不得茫茫湘水,見伊人焉?此言后之音律高妙。”可見,在南朝時期,“琵琶”已經能夠在宮廷中演奏,而后被改制成為新型的“琵琶”。隋唐時期,琵琶的演奏技法與制作結構都有了明顯的改變,與現代的琵琶非常相似,最突出的是演奏技法的改變,由橫抱演奏變為豎抱演奏,左手在品或相上按弦,而右手帶甲片,由手指直接演奏取代了用撥子演奏。此時,琵琶已成為一種盛行的樂器,進入了鼎盛發展時期,通常在樂隊中處于領奏地位。

琵琶輪指演奏

輪指,簡稱“輪”,輪指可分為上出輪(彈奏方法a.食指、中指、無名指、小指依次彈出,大指挑進;b.大指挑進,食指、中指、無名指、小指依次彈出),下出輪(小指、無名指、中指、食指依次彈出,大指挑進)兩大類。其中,上出輪運用較多,可以演變為三指輪、四指輪(半輪)、五指輪(全輪)、長輪、雙弦輪、圈輪、滿輪等。輪指也是彈挑技法的拓展,例如,全輪一般是由右手的食指、中指、無名指、小指依次彈出,大指挑進,而形成的5個點組成,而半輪則由3到4個點組成。這一技法適用于展示連貫的、歌唱性的旋律,也是琵琶的一種獨特演奏技法。白居易《琵琶行》中,“大珠小珠落玉盤”并非藝術夸張,指的就是輪指的演奏效果。

琵琶演奏技法受力不均問題分析

輪指的魅力在于,不僅可以讓琵琶曲更加柔美動聽,還使聽者在欣賞美妙音樂的同時,對這項演奏技法產生濃厚的興趣。關于輪指的演奏技巧,是每一位琵琶演奏家、教育家都不會忽視的重要問題,它能夠考量一名琵琶演奏者的水平高低。因此,常常把它擺在琵琶右手指法的首要位置,可見其重要性非同一般。輪指發聲的形成是由于一根手指觸一下弦,發出一個“點”的聲音為單位,由于其時間和數量有限,加之失去了其他動力與部分阻力,使之聲音短促,都是以“點”來連接的,永遠不會聽到以“實線”發出的聲音。那么,在演奏時要求把這一短促的音點延長下去,形成一種線性的連貫音響。輪指不同于拉弦樂器,用弓子上的馬尾對琴弦持續摩擦形成長音,而是以手指依次觸弦來形成圓滿無痕的長音。因此,對右手觸弦的輕重銜接、快慢起伏、觸弦角度、觸弦深淺等問題決定了輪指的質量是否優質。其中,輪指中最容易出現的問題是在演奏中技法受力不均的問題。

無名指與小指力量較弱的影響

輪指的獨立性與顆粒性,即成“點”,清晰表達后才能連貫成“線”,為了讓“線”更加統一流暢,就需要注重每個音點的質量。在輪指演奏中,四、五指會更加容易出現含糊不清,一筆帶過的現象,難以與其他手指形成平衡,會對輪指音量的大小、強度,音質的純凈、通透,速度的穩定產生影響,從而影響整體的演奏效果。

無名指與小指力量較弱的原因

生理結構原因。無名指和小指相較于其他三個手指,它們肌肉之間的結構和力量都會弱一些。醫學書籍中有如下描述:在人手拉動手指運動的肌腱中,大指的肌腱為完全獨立的肌腱,食指肌腱相對獨立,拉動剩下三根手指的肌腱最早是相連的,也叫腱聯合,其中無名指的腱聯合面積最大,它的運動受中指和小指的制約很大。然而,輪指講究顆粒性和均勻度,想要把輪指練得顆粒性清晰、均勻圓潤,習琴者就必須想辦法通過練習挑戰人手的生理結構,將它帶來的不便在演奏時降到最低。

直接原因

日常用手習慣問題。人們可能在日常行為活動中多使用拇指、食指、中指,無名指與小指的使用頻率較低,長此以往,其肌肉發育狀況相較于其他幾個手指會有所不足,從而難以平衡。在琵琶演奏中,無名指與小指如果未經專門訓練,在靈敏度、力量、速度上都會與其他手指有明顯差異。

手指控制力差。手指的控制力對輪指的均勻性也有很大影響,如果演奏者無法有效地控制手指的起落,就會導致力度不均。

技巧運用不當。演奏者在輪指過程中,技巧運用不當也會導致力度不均。例如,在輪指過程中,演奏者可能過于依賴某幾個手指,而忽略了其他手指的運用,從而造成力度不均。

在演奏中如何做到輪指時音量均勻且穩定

該問題主要是解決手指前端,尤其輪指所運用的直接力源于手指而非腕,強調指關節、第一環節、前段“站立”。訓練初期可以先解決局部的問題,但不能只注重局部練習,還需要重視整體的協調。所以,一定要在解決局部問題的過程中,加入整體部分的訓練,或是在局部訓練高完成度的基礎上,回到整體訓練。同時,輪指的演奏不能以力度的大小為標準,要注意其松弛度、靈活度、聲音的美感。針對這一問題,本文提出以下三點解決方案。

加強手指的力量訓練

通過加強手指的力量訓練,可以提高手指的力度和耐力,從而更好地應對輪指對手指力量的要求。保持大指、食指、中指出指后的手勢,并繃直手指,使無名指和小指不能借力,感受到指縫間獨立的輕微撕扯感。隨后,分別將無名指與小指抵在弦上,在無名指練習時應禁收小指,盡可能將兩指分開。在小指練習時,無名指應與其他三指一樣繃直,通過手指獨立的力量頂弦,在手指獨立用力的情況下,用最大的力氣將弦頂出,保持輪指手型與手的位置不變。每指彈10個一組,每組中間讓手適度休息,徹底放松右手后,再次擺好手型,找到正確發力感。

提高手指的控制力

通過有針對性地進行手指控制力訓練,可以幫助演奏者提高手指的控制力,從而更好地掌握手指的起落和力度。在掌握頂弦的基礎上,仍保持大指、食指、中指出弦后的手型,但不再處于緊繃的狀態,將手指放松,無名指與小指可以在復手上當6厘米,觸弦方向與面板約40度的位置,與弦一厘米的位置,快速而自然地彈出,練習方法同上。如此循環往復,形成肌肉記憶的同時,也能夠增加指尖的力量。在增加單獨指尖力量的基礎上,可以將無名指與小指連貫起來單獨出指練習,但小指仍容易在無名指出指后被慣性帶出,劃弦而非彈弦,使聲音不“實”,甚至于劃出甲片與琴弦的雜音。

輪指技法在作品中的作用

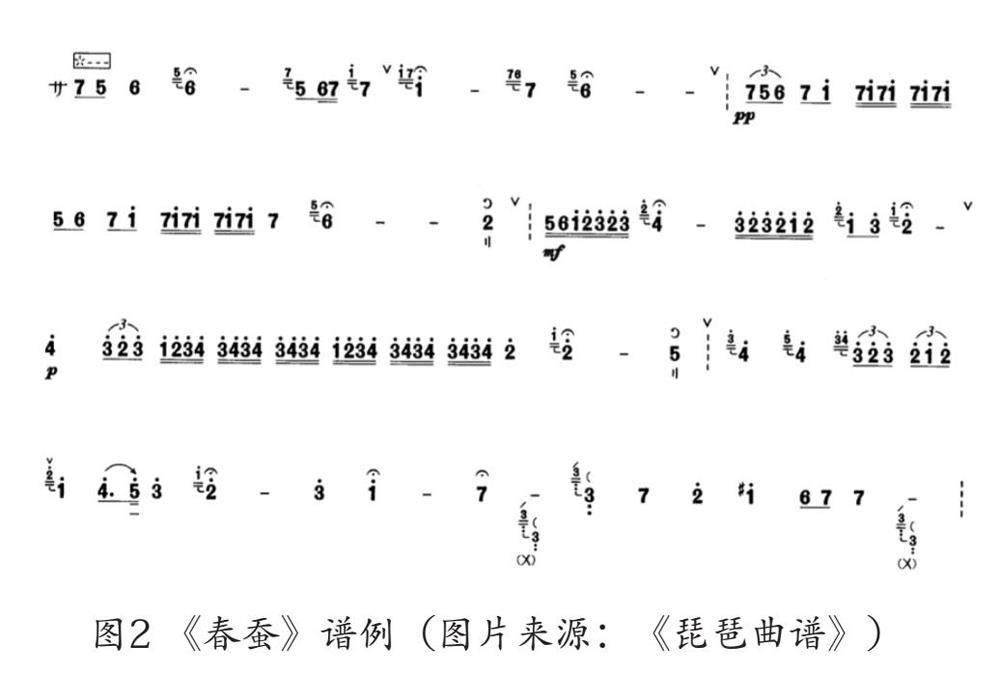

琵琶曲《春蠶》是著名琵琶演奏家劉德海先生在人生篇中的一部巔峰佳作,在作品引子部分中,使用了大量輪指技法,是模仿了西域樂器鷹骨笛的音色。西域地域遼闊,笛聲洪亮、悠長且持久,營造出一種在黃沙大漠中笛聲悠揚回蕩的意境,強有力的輪指所模仿的笛聲應極具穿透力。而在回聲部分,輪指音量弱,音色縹緲,但不論音量或力度強弱,都應保持音色平均、一致的狀態,不可因為四、五指的力量弱,不能緊實地觸弦,就從聽覺上給人以忽強忽弱,甚至時快時慢的感受,破壞整體氛圍。

琵琶曲《霸王卸甲》最早見于華秋萍《琵琶譜》。其中,“楚歌”運用長輪,配合左手揉弦等技法,如同在訴說著戰敗的苦楚與悲情,輪指有強有弱,快慢結合,絲絲入扣,每一音點都如同訴說著、哭泣著,但在變化中仍要保持輪指的穩定性。主人公項羽柔情的一面與戰斗時的部分形成對比,令人肝腸寸斷,“眾軍歸里”一段,用大指起板,這段是悲傷、低迷情感的延續,需要以一種勻速而寧靜的輪指表現激戰后失敗的結局已定,軍隊麻木而無奈的凄涼感。

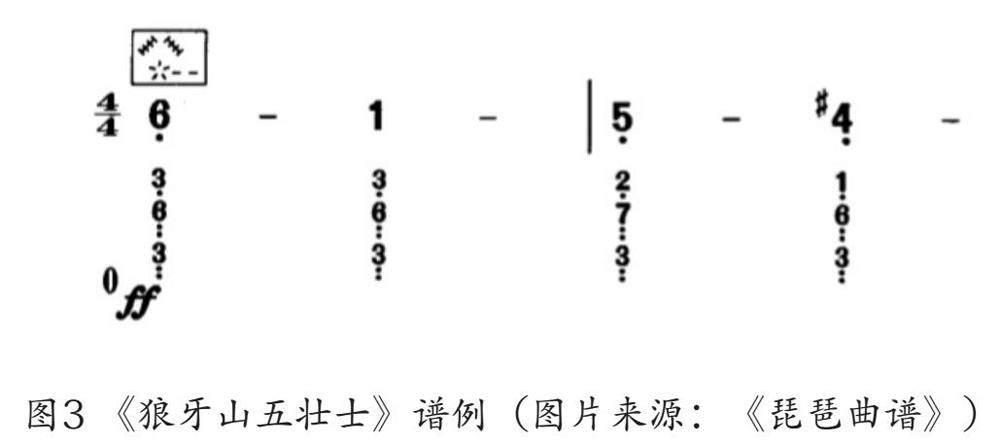

琵琶曲《狼牙山五壯士》是作曲家呂紹恩根據抗日戰爭時期中,真實存在的故事作為作曲背景,創作于20世紀50年代末。其中,開頭所運用的掃輪,在中低音區彈奏,神秘而低沉,令人肅然起敬。所以,力求音色的渾厚與穩定,是風雨欲來山滿樓的戰爭爆發前的緊張與壓抑。

琵琶曲《山之舞》是由現代著名琵琶演奏家、作曲家陳音先生所創作的,以貴州一帶苗族、布依族等少數民族民風民俗文化為主題,與琵琶演奏完美結合,形成兼具民族與現代作品風格的一首樂曲。其中,18小節開始的山歌部分,所使用的半輪“3”、七指輪“1”,需要以輕盈迅速地輪指體現出音樂的生動、起伏變化。但是,為了表現這樣的狀態,就一定需要輪指的顆粒性清晰,不能混作一片,聲音拖沓,失去神韻。這一部分內容,像是描繪了少數民族唱跳歌舞的畫面。

在琵琶輪指的訓練與演奏中,最重要的就是“點”的問題,演奏者應該注重加強對每個手指的控制練習和對短板的及時補足。其中,四、五指最容易對輪指整體產生直接影響。所以,要著重注意四、五指的獨立性與顆粒性練習,扎實地打好“點”的基礎。同時,琵琶的歷史已有兩千年之久,琵琶在當代的傳承與發展也逐漸取得了可喜的成果,在創作中融入更多種風格,使這一樂器的音樂表現形式更加豐富且多元化。琵琶演奏者要深入了解琵琶的歷史淵源、演奏技巧、藝術風格、不同派別,以及在現代社會中的影響,一步一個腳印,提高個人演奏水平,為傳承和弘揚中華民族的琵琶藝術文化作出自己的貢獻。

(作者單位:山東大學藝術學院)