朱東潤與中國現代傳記文學

張在軍

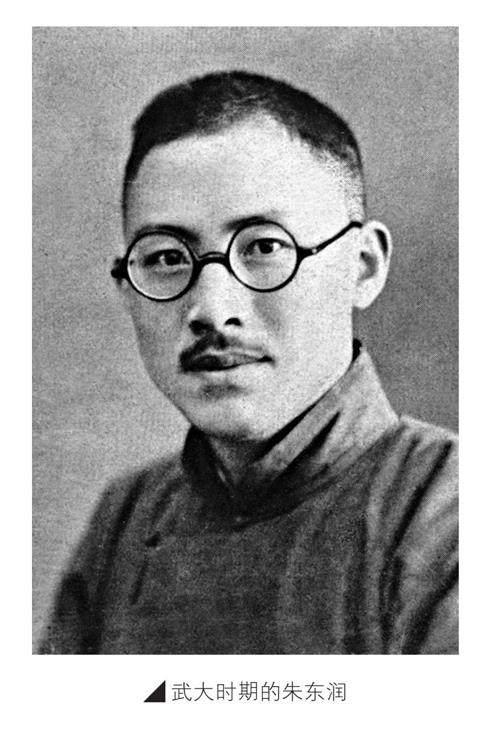

朱東潤(1896—1988),我國著名傳記文學家,著有《張居正大傳》《陸游傳》《杜甫敘論》等多部傳記作品,被譽為中國現代傳記文學的開拓者。經歷了20世紀諸多風雨的他,回望自己的一生時曾說:“我死后,只要人們說一句‘我國傳記文學家朱東潤死了,我于愿足矣。”

在心灰意冷中結緣武漢大學

朱東潤,江蘇泰興人,原名朱世溱,字東潤,后以字行。他幼年失怙,十一歲時在族人資助下考入南洋公學附小。因成績優異、刻苦勤奮,朱東潤受到當時南洋公學監督唐文治的賞識,得以升入該校中學部。很快,他又由于家境貧困、資助中斷而輟學。時值辛亥革命,朱東潤的三哥因參加反清武裝起義而被清軍殺害。這讓朱東潤受到很大的觸動,也堅定了他愛國愛民的決心。

1913年秋,朱東潤爭取到一個去英國留學的機會。到達倫敦后,他靠翻譯外文書籍并寄回國內發表,賺取稿費為生,次年進入倫敦西南學院讀書。1916年,朱東潤未及畢業,便回國參加反袁復辟的斗爭。船行至新加坡時,他聽聞袁世凱已死的消息,于是短暫回到老家泰興待了一段時間,隨即赴上海擔任《中華新報》的地方新聞編輯。

自1917年起,朱東潤先后應聘至廣西省立第二中學、江蘇南通師范學校任教。1927年前后,時局動蕩,學校里的風波也不斷,學生鬧事,軍隊動不動進校搜捕進步學生,他漸感力不從心,萌生了辭職的念頭。1927年6月,朱東潤曾赴南京出任中央政治會議秘書處秘書,但官場的腐敗與黑暗讓他心灰意冷,僅僅三個月就離開了,之后仍返回南通任教。

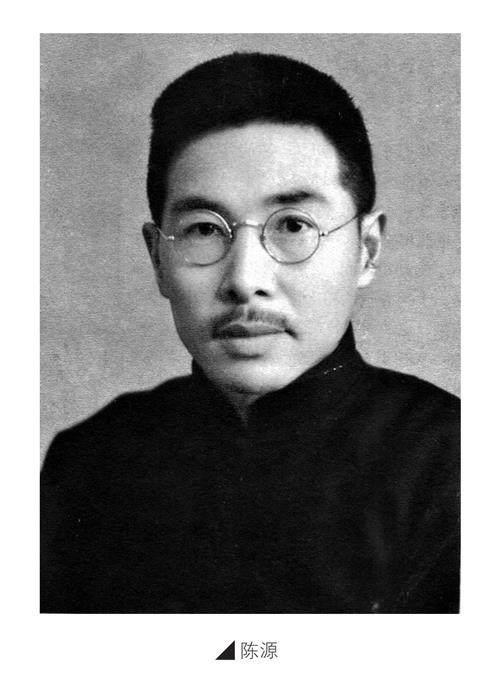

1929年春,朱東潤受武大外文系教授、留英同學陳源(即陳西瀅)之邀,擔任武大的預科英語教師。彼時,武大剛剛創校一年,朱東潤到校后才知,在他之前,預科已有四五位英語教員被學生轟走,校方意識到非得找一位經驗豐富的英文教師不可。令朱東潤意外的是,他在武大預科講臺上的講課效果頗佳。

站穩腳跟后不久,朱東潤就受到文學院院長聞一多的委托,開設了英國文學論著課程,同時商議一年后再開一門中國文學批評史課程。20世紀30年代初期,武大文學院有四個系:中文系、外文系、哲學教育系和史學系。首任院長聞一多的主張是把中文系辦成一個現代化的中文系,現在看來是相當具有眼光的決定。因為當時的中文系是“一個封建社會的中文系”,各系都向前看,只有中文系是向后看,目的是要保留中國的國粹。

不同的教學任務,一會兒中文,一會兒英文,朱東潤逐漸感到吃不消,于是向校方申請,專授一種語言文字,由此改任中文系教師,負責中國文學批評史及寫作課程。此前,因為學術界尚沒有中國文學批評史方面的研究,朱東潤便將上課的講義整理成論文陸續發表出來。1931年,他的職稱被確定為教授。這些論文和教學講義,都是用文言文寫的,多少有些脫離時代,卻與中文系的守舊風氣正相符。而朱東潤這么做,只是想告訴那些老先生:“之乎者也沒什么了不起。”

1931年,日本悍然發動侵華戰爭,武大一開始尚能維持正常的教學秩序,待到1937年全面抗戰爆發后,學生和教師的心都不在教室里了。一連三個多月,朱東潤接不到家里的書信。一放寒假,他就取道廣州、香港,經上海回到泰興。戰勢不斷擴大,武大新學期也停課沒了消息,好在妻子、兒女平安無事,一家團聚。朱東潤決定暫留泰興,并到上海滬光中學泰興分校臨時兼課。

在日機轟炸中開始學習傳記文學

1938年11月,朱東潤接到一封從上海轉來的電報,大意是說武漢大學已遷四川樂山,即將正式上課,希望他能在1939年1月15日前趕到,逾期不候。朱東潤有些猶豫,因為夫人鄒蓮舫生下小孩才兩個月,是位帶著七個子女的家庭婦女,而鄰縣日寇隨時會來。他怎么去得了?但是不去就得失業,失業以后又到哪里就業?夫人態度卻很堅決,鼓勵他說:“去四川,家里的一切有我呢。”

就這樣,朱東潤踏上了西行的道路。他先到上海,再至香港,繞道越南,進入云南,穿過貴州,到達重慶時已是1月8日。重慶到樂山的汽車票非常緊張,但水上飛機已經通航。1月13日,他乘坐水上飛機竟然提前抵達了樂山。

在朋友的帶領下,朱東潤在城中心府街的安居旅館住下,包了長期的房間。伙食就包在玉堂街的一家飯店,每月十二元,中晚兩頓,價錢不算貴。當時四川的物價很低,即使學校的工資是按七折發放,大家也感到生活很安定。初來乍到,朱東潤與葉圣陶共同負責新生語文補習班教學,任務也不重。

8月中旬,暑假的一天,朱東潤和陳源同游峨眉山。陳源想在山上多待幾天,朱東潤就一個人下山了。回來的路上,他聽說樂山中心區幾乎被日寇的飛機炸完了(史稱“八一九大轟炸”)。及至城里,火還在燃燒。城內沒有河水,也很少有水井,平時都得沿著岷江、大渡河爬上爬下幾十級才能挑到一擔水,這時更來不及了,只能由它燃燒。有人被炸死了,有人被燒死了,也有人跳在廚房的水缸里,本來是想暫延性命,可是房子燒了,水缸的水也沸騰了,人就被燙死了。武漢大學校舍躲過一劫,教師們沒有傷亡,但是龍神祠男生宿舍被炸,死了幾名學生。其中一位經濟系的李其昌是泰興人,朱東潤幫忙安葬了他,并為他作墓志銘,寫了刻石。朱東潤棲身的安居旅館也被炸了,雖然損失不大,但是已經不能再住,于是他搬到了半邊街陳源家里借住。當時陳源的夫人凌叔華帶著女兒去了北平。

1939年是朱東潤學習傳記文學的開始,也是他一生學術選擇的開始。在此之前,他曾讀過二十四史和古代散文家的若干碑傳銘志的作品,也曾讀過鮑斯威爾的《約翰遜博士傳》(今譯《約翰遜傳》)和麥高萊對于《約翰遜博士傳》的評論,但是沒有把這些作品作為傳記文學好好學習。

是年秋天,武大中文系系主任利用重慶政府教育部指示“中文系可開傳記研究選授課”的規定,開了這門課。朱東潤由此思考傳記文學究竟是什么,他希望通過讀書鉆研一些業務,走出一條新路來。“一般認為中國的史書是傳記文學的先河”,于是他決心從研讀史書特別是從《史記》開始。與系主任等人溝通后,他準備先開設《史記》課。

在半邊街陳源租的房子里,朱東潤每天除了生活必需的一些活動,始終是“小樓坐起,足不出戶”,這才在崔適的《史記探源》以外,發現了更多的竄亂,在正式開課前寫成了《史記考索》一書。書中對秦漢間史事、《史記》記述人物行事的“互見”體例,以及司馬遷生平,多有創見。他的學生錢瑞霞回憶:“記得一次《史記》考試,有一題是出自《項羽本紀》。過后,朱東潤面有慍色地對大家說:‘對歷史人物(或事件)的評論,各人都應有自己的見解,而你們所答的都是按我講的來寫。我講的是屬于我的,你們不能拿我的作為自己的來回答。如果這樣,你們還要來學習什么呢?”

不過,“史傳的價值雖大,但是對于近代的傳記,在寫作上是沒有幫助的”。即便后來也閱讀了國內外的一些傳記文學作品和傳記文學理論,朱東潤依然認為自己不算對傳記文學有所認識,“知之者不如好之者,好之者不如樂之者”,樂之者還是不如作之者,在自己沒有動手去做的時候,談不上真正的“知”,更談不上“好”和“樂”。

焚膏繼晷研究中國傳記文學

為了安全起見,朱東潤后來搬到城外的竹公溪畔學地頭,與葉圣陶家隔溪相對,水淺的時候,踏著河床亂石就可以走過去。一天,朱東潤和葉圣陶出去散步,經過一個河谷,但見石板小橋架在溪上,橋下潺潺的溪水分外清澈。望著這不常見的景物,朱東潤感嘆地說:“柳宗元在永州見到的,無非就是這般的景色吧!他觀察細致又寫得真切,成了千古流傳的好文章! ”

周邊環境雖美,但朱東潤所住的房子光線特別暗,“下午四時以后便要焚膏繼晷。偶然一陣暴雨,在北墻打開一個窟窿,光通一線,如獲至寶,但是逢著寒風料峭、陰雨飛濺的時候,只得以圍巾覆臂,對著昏昏欲睡的燈光,執筆疾書”。朱東潤這時的主要工作,就是對中國傳記文學的研究。

朱東潤認為,中國的小說和戲劇“受到新的激蕩,正在一步步地和世界文學接近”,詩歌“還在大海中掙扎,一邊是新體詩底不斷地演進,一邊有人眷戀已往的陳跡”,只有“傳敘(記)文學”,好像還沒有多大的進展。他覺得,傳記文學的使命是人性真相的流露,因此必須有正視現實的勇氣。他的工作從兩方面展開:一方面是研究中國歷代傳記文學的歷史和特點,另一方面則是探索中國傳記文學的創作。

《中國傳敘文學之變遷》和《八代傳敘文學述論》均為朱東潤在樂山時期的著作,也是他中年轉治傳記文學時最初的著作。前者完成于1940年,后者寫成于1942年。朱東潤因“自己對于這部敘述很不滿意”,因此生前一直沒有出版。2015年,在復旦大學建校一百一十周年之際,朱東潤的弟子、復旦大學的陳尚君教授為先師整理出版了這兩本書。

《八代傳敘文學述論》卷首自序作于1941年5月,是書稿動筆的時間。朱東潤早年留學英國,對西方傳記文學有著濃厚興趣,清楚地認識到二十四史的列傳只是史傳,韓柳歐蘇的碑志只是速寫,而史傳的目標是寫史寫事,碑狀年譜則過于刻板虛假,都不是傳記。以英國為代表的西方傳記文學,篇幅宏大,除了敘述傳主的一生,還把他的時代、他的精神面貌,乃至他的親友仇敵全部展現,寫出獨特而真實的人物。中國古代史傳確實有著悠久的傳統,但在致力的方向上,與西方有著根本的不同。朱東潤用西方傳記文學的眼光來審視,看到了秦漢的史傳、六朝的別傳僧傳、唐宋的碑狀、明清的年譜,以及梁啟超的幾部評傳,雖然也都各有成就,但也頗多遺憾。他認為傳記文學的使命是要寫出活潑生動的人性,要以確鑿可信的義獻為依憑,盡可能真實地反映傳主的生命歷程。中國古代曾經有過傳記文學的輝煌,但唐宋以后沒有能夠得以繼續,對于過去的成就,應該加以發掘和關注,“知道了過去的中國傳敘(記)文學,便會看出當來的中國傳敘(記)文學”。

作為一本特殊的文學史著作,該書在當時是有開拓意義的。朱東潤選取漢魏六朝作為研究重點,是因為在他看來,那一時代雖然動蕩不定,但“社會上充滿了壯盛的氣息,沒有一定的類型,一定的標格。一切的人都是自由地發展”。不過要敘述此一時期傳記文學發展的歷史,最大的困難是現存資料極少。朱東潤先生是實干型的學者,既有志于此,即從最原始文獻的搜求積累開始,從漢唐之間史乘、類書、古注等古籍中爬羅剔抉,輯錄出四百多種相關的作品,為該書的寫作奠定了基礎。也正因如此,雖說該書時隔六十多年后才首次出版,但絲毫不減損其學術價值和現實意義。

當時正是中國抗戰相持階段最艱苦的時期,朱東潤沒有到前線去從軍,可身處大后方的他,生活也極其艱苦。遭遇日機轟炸時,躲警報更是家常便飯,往往是警報一解除,他又爬起來接著抄錄資料。而家鄉泰興也早已淪陷,妻兒八人,正在死亡線上掙扎。可以說,朱東潤的生活和著述是融入那個時代里去的,他以自己的努力,為戰時的中國學術留下特殊的記錄。

剩與嘉州伴夕陽

復旦大學陳思和教授轉述過一件逸事,說的是朱東潤做學術報告談傳記文學,認為世界上只有三部傳記作品是值得一讀的,一部是英國鮑斯威爾的《約翰遜傳》,一部是法國羅曼·羅蘭的《貝多芬傳》,還有一部就是他自己的《張居正大傳》。朱東潤完全有理由如此自負,他把自己的《張居正大傳》列為世上最好的三部傳記作品之一,而后人則把《張居正大傳》和林語堂的《蘇東坡傳》、吳晗的《朱元璋傳》、梁啟超的《李鴻章傳》并稱為“20世紀四大傳記”。

1941年秋,朱東潤開始構思,準備把研讀的各種傳記作為模板,自己寫出一本來。考慮了許久,他決定寫明代著名改革家張居正。為什么寫張居正呢?第一,張居正能把一個充滿內憂外患的國家拯救出來,為垂亡的明王朝延長了七十年的壽命。第二,張居正不顧個人安危及當時人們的唾罵,終于完成歷史賦予他的使命。他不是沒有缺點的,但無論他有多大的缺點,他是唯一能夠拯救那個時代的人物。

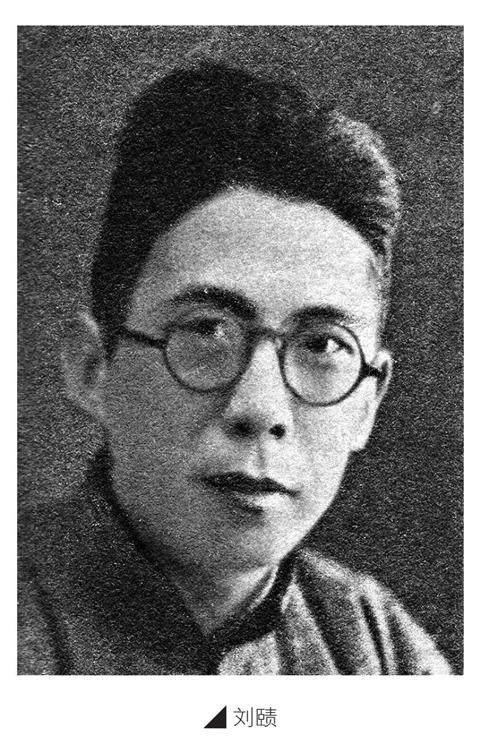

盡管萌生了為張居正寫傳的念頭,但朱東潤卻沒有心情馬上動筆。他千里迢迢來到樂山,是準備好好工作的,不料時時卷進內斗之中。原來,武大內部一直存在幫派斗爭,分為湘軍、淮軍兩派,在武漢還只是暗地進行,進入四川后一切都表面化了。朱東潤1929年進武大是陳源介紹的,陳源因內部爭斗等原因辭職后,朱東潤自然受到牽連,加上和幾個老先生的關系搞不好,處處受排擠。有這么一則逸聞:朱東潤當時在武大教文學批評史,劉賾為系主任,但他的學術思想比較守舊,認為文學批評可以不必修。1941年,章太炎先生的弟子徐震應聘到武大,人還沒有來,要開學了,劉主任就替徐震開列了一些課,其中有一門課是傳記文學研究,這是當時教育部選課的課程。徐震到了以后,看到這個課表說他以前沒有教過這個課,是不是暫時開別的課代替。他同劉主任商量后,就決定開個韓柳文研究,因為他原先在中央大學教這個課,中央大學的《文藝叢刊》里面還有其《韓集詮訂》這樣的專著發表。朱東潤就開玩笑寫了一篇雜文,投到當時重慶《星期評論》上發表。文章說,大學里面也很特殊,傳記文學怎么開出韓柳文研究來了?是不是把講《種樹郭橐駝傳》和《永州八記》變成了傳記研究?徐震看到后很生氣,說朱東潤的嘴巴很巧,我可不會講,但是我會打。我要打他,我打的人不找我治還治不好。徐震擅長武術,精通拳腳。這樣一來朱東潤就很狼狽。那時教室旁邊有個教員休息室,兩課之間可以在里面休息。只要徐震在里面,朱東潤就不敢進去。后來徐震有個比較熟的朋友,是法律系的劉經旺教授,他是個好好先生,出面勸導。徐震也就答應不打了。從這個事情可看出,朱東潤在武大的地位是有點尷尬的。

更主要的是,朱東潤對傳記文學產生了濃厚的興趣,感覺再留在武大已經沒多大用處,也無法安心創作。1942年8月,朱東潤辭去武大教職,離開樂山,乘船往重慶中央大學任教。臨走之時,作詩兩首,其一《有感》云:

萬里西來幾斷腸,一生人海兩茫茫。自甘蠖屈同秦贅,不道鳳衰啁楚狂。

披發只今多拓落,褰衣何處太荒唐。風和帆飽檣烏動,剩與嘉州伴夕陽。

另一首詩《舊館》的情緒更為傷感。不過這樣的哀傷并不意外,朱東潤在武漢大學十三年,時間不能說不長,對他而言“是一種教育,一種培養”。武大同事中對他幫助最大的有三位:第一位是聞一多,第二位是老同學陳源,第三位是系主任劉賾。朱東潤說:“關于傳記文學提起我注意的是劉賾,促成我努力工作,把傳記文學作為終身事業的還是他。”

在顛沛流離中創作出《張居正大傳》《王守仁大傳》

朱東潤到重慶中央大學,源自該校農學院朱健人教授和外文系徐仲年教授向國文系主任伍叔儻的聯合推薦。朱健人也是泰興人,和朱東潤是家門。徐仲年和陳源是表兄弟,但這次朱東潤轉校是由陳源的弟弟陳洪出面促成的。

當時中央大學文學院有中文系,系主任是汪辟疆;師范學院有國文系,系主任是伍叔儻。中文系人才濟濟,師范學院是新辦的,國文系只有伍叔儻和羅根澤兩人。伍叔儻是時任國民黨中央組織部部長朱家驊的連襟,羅根澤則是中央大學前校長羅家倫介紹來的。他們本來互不買賬,不過因為系里就只有他們兩人,所以還能顧全大局,相安無事。

1942年春,在一次校務會上,汪辟疆大發名士脾氣,說:“大一國文這個課,實在沒什么意思。中文系管不了,我也不想管。”伍叔儻一聽,這分明是送上門來的買賣,馬上應承下來:“既然中文系不管大一國文,這個責任,我們國文系是責無旁貸的了。”于是,國文系開始招兵買馬,教師人數很快就超過了中文系。朱東潤也就趁此機會,來到了中央大學國文系。自然,朱東潤要教一年級的國文課,還有《毛詩》,以及三年級的中國文學批評史。

朱東潤在教好規定的課程之外,還是把主要精力用在傳記文學方面。當務之急,他要寫作醞釀已久的《張居正大傳》。

《張居正大傳》于1943年1月3日真正開始動筆,到了8月6日,僅僅歷時七個月,朱東潤就完成了這部洋洋灑灑近四十萬字的著作。對比朱東潤寫的其他傳記來看,這本《張居正大傳》字數最多,卻是用時最短的。讓人好奇的是,在這種顛沛流離的生活中,在這么局促的時間里,朱東潤哪來如此大的創作熱情呢?他在該書最后一段給出了答案:“整個中國,不是一家一姓的事。任何人追溯到自己的祖先的時候,總會發現許多可歌可泣的事實。有的顯煥一些,也許有的暗淡一些。但是當我們想到自己的祖先,曾經為自由而奮斗,為發展而努力,乃至為生存而流血,我們對于過去,固然是看到無窮的光輝,對于將來,也必然抱著更大的期待。前進吧,每一個中華民族的兒女!”這句“前進吧,每一個中華民族的兒女!”,足以成為這部書被稱作“大傳”的最根本的理由——它絕不只是一個人的傳記,它是一個民族的精神傳記。

盡管《張居正大傳》是朱東潤的第一部傳記文學作品,但書中所有的事實,都經過極其詳密的考證,做到了“信而有征”。因此,該書由開明書店出版后便引起轟動,被譽為中國現代傳記文學的開山之作。葉圣陶不吝贊美地說:“本書作者認定現代需要的傳敘(記)文學,是承西洋三百年來傳敘文學的進展,采取一種有來歷有證據不忌繁瑣不易頌揚的作品。乃于博覽中西傳敘(記)文學及其理論以后,決定用新的形式來寫一本傳敘(記),做一種繼往開來的工作,替中國的傳敘(記)文學開辟一個新天地。經過縝密的考慮,決定選取歷史上劃時代的人物張居正做傳主,取材極其審慎,對于當時的政局,有詳盡的敘述。又以對話是傳敘(記)文學的精神,故充分利用有根據的對話,并竭力使它保存明代對話的精神,使讀者得到親切之感。因之本書不僅是一本普通的歷史書,并且也是極好的文學作品。”在陳尚君看來,張居正在生前身后都有爭議,“但朱先生認為(他)是一位在錯綜復雜的政治糾葛中,為民族生存和發展做出重要努力的人物,在抗戰最困難的時期,寫出這樣的人物,具有激勵士氣的意義”。

《張居正大傳》脫稿之后,朱東潤思考怎樣把人的思想從固有的框框中解放出來。從宋代起,人的思想束縛在客觀唯心派的框框之中。人們考慮的不是怎樣認識問題、解決問題,而是孔子、孟子怎樣認識這問題、解決這問題的,特別是將圣經賢傳的是非標準作為根據。“這就造成了宋、明的一再亡國。這個根子完全是由宋代的二程、南宋的朱熹所播種、所培植的。”這使朱東潤聯想到明代的王守仁。王守仁反對朱熹的那一套客觀唯心主義。他提倡良知良能,提倡良心,認為只要不去昧沒自己的良心,良心自然會告訴他什么是是,什么是非,什么是善,什么是惡。他要的是良心所見的是非,而不是孔子孟子、圣經賢傳所見的是非。日本明治時代的維新,主要就是得力于陽明學說。

因此,朱東潤著手寫《王守仁大傳》,但是他手中掌握的資料還很不夠,就連最基本的《王文成公全書》還得找同事轉借。同事樂意借書給他,但是講明只能借看一個月,期滿之后,必須歸還。就在這樣嚴苛的條件下,朱東潤進行材料校集,編排整理,終于在抗戰勝利前夕寫出《王守仁大傳》。那時,為朱東潤出版過好幾本書的開明書店,已無力出版這部著作。有人把這本書介紹給正中書局出版,因其后臺是陳立夫,朱東潤不愿意和他們打交道,所以沒有同意。遺憾的是,此書一直未能出版,手稿后來也在“文革”中遺失了。

在抗戰大后方的學術轉型影響了朱東潤一生。從20世紀40年代的《張居正大傳》《王守仁大傳》開始,到60年代的《陸游傳》,70年代的《梅堯臣傳》《李方舟傳》,80年代的《杜甫敘論》《陳子龍及其時代》《朱東潤自傳》,加上生前完稿未及發表的最后一部著作《元好問傳》,他在傳記文學領域奮斗了約半個世紀,既留下了生命中最濃墨重彩的一筆,更書寫了中國傳記文學創作的輝煌篇章。