安思遠:“中國藝術給了我一切”

裘偉廷

安思遠本名羅伯特·哈特菲爾德·埃斯沃爾思,1929年7月出生于美國紐約曼哈頓一個富裕的猶太家庭。他的父親是著名牙醫,也是根管治療術的發明人,母親是一位優秀歌劇演員。1933年他四歲時,父親送給他一張中國郵票,本來只是想逗他開心,可安思遠一下子被郵票上斑斕的色彩和精巧的設計深深迷住了。父親對此很是驚訝,就給他講了很多關于郵票收藏的知識。也就是從那時起,安思遠開始收集郵票。沒過幾年,小小年紀的他便擁有了不少關于中國、亞洲的郵票,并在心中勾勒了一幅秀美中國的異域風情畫卷。

之后,安思遠的興趣轉向了更加豐富多彩的中國鼻煙壺。他曾通過一位古董商,成功將一整套鼻煙壺賣給了蒙特利爾的一家博物館。十九歲那年,安思遠收藏了一尊宋代木雕菩薩。當他看到這件木雕時,完全被這件巧奪天工的中國藝術品征服了,冥冥中似乎有一個聲音對他說:中國古代藝術品才是你一生的追求。

步入古董收藏

安思遠與生俱來的對藝術與美的認知,使他很快遇到了收藏家愛麗絲·龐耐和王方宇,他們不僅讓安思遠了解了更多有關中國傳統藝術的知識和為人為商之道,也開拓了他的收藏思路。

龐耐是安思遠職業生涯中第一位重要人物。1948年的一天,安思遠在一家舊貨店淘得一件花瓶,打算將其轉賣給紐約某知名古董商,并強調這是中國明代花瓶。古董商半信半疑,而安思遠則堅持己見。于是,他們一起將花瓶送到經營中國藝術品的行家龐耐處求證。

龐耐是一位充滿傳奇色彩的女古玩商。早在1924年,年僅二十二歲的她就和新婚不久的丈夫一起開了一家畫廊,這是美國最早經營中國藝術品的畫廊。當時,美國人對中國藝術知之甚少。龐耐喜歡把中國藝術品巧妙地布置在私宅里,而她自己穿著昂貴的絲袍、佩戴著古董玉飾接待名流貴客,讓客人“在不知不覺中感受東方藝術的魅力”。龐耐以她的智慧,運用這種高雅而不著一絲商業痕跡的方式,使她的畫廊漸漸成了中國古董收藏界的重要聚會場所。曾有人評價,“因為龐耐的出現,美國才能以不到五十年的時間,了解到中國藝術品的價值”。

在確認安思遠送來的那件明代花瓶的同時,龐耐也以其敏銳過人的眼光,看中了安思遠充滿藝術天分的靈氣。她邀請安思遠來畫廊工作,并收他為弟子,全心全意地指導他對東方藝術進行了解和學習掌握。一如她本人自學出道的方式,龐耐鼓勵安思遠以最直接的實踐方式,學習鑒定中國陶瓷、古玉、家具與繪畫。龐耐還介紹他認識了包括大都會藝術博物館遠東藝術部負責人普里斯特等在內的行家,將安思遠帶入了著名學者和專家的圈子。

安思遠二十歲時,龐耐建議他學中文,并安排他進了耶魯大學遠東語言學校,進行正規學習。教他的這位中文老師,則是龐耐的好友王方宇。王方宇1913年生于北京,1936年畢業于北京輔仁大學教育系,1944年負笈美國,1955年至1965年在耶魯大學任教。

王方宇是安思遠人生中第二位重要的導師。由于安思遠在課堂上經常開小差,他的中文水平一直很一般。不過,他對中國書法作品的鑒賞力很強,他這樣解釋:“如果你老是想去了解文字的意思,那就偏離了審美,我還是看不懂這些字為好。”王方宇看出這個學生上課雖然總是神游,但很聰明,悟性很高,于是給他取了“安思遠”這個名字。“安”來自他的英文姓氏埃斯沃爾思,“思遠”是想得很遠的意思。這個名字中國味十足,以至于多年以后,還有人當面向安思遠打聽“認不認識有個叫安思遠的老華僑”。

安思遠非常喜歡這個名字,他常常想,中國有個成語叫居安思危,意思是提醒人們即便在安定的環境里,也要想到出現危險的可能。那么自己的這個名字就是在警醒自己一定要多思考,尤其在藝術品收藏界,要越過表面的安靜,做足長遠的思索。

安思遠跟隨王方宇學了兩年中文。他從王方宇那里,看到了另一個更加廣闊的中國古代藝術世界。每逢紐約有中國古董拍賣,安思遠就開著車,將王方宇直接從課堂上接走,一起去看拍品。安思遠離開耶魯大學后,依然與王方宇聯系密切。他在康涅狄格州有座莊園,經常邀王方宇來玩,他還會慷慨地拿出自己的藏品讓王方宇研究。后來,王方宇也成為收藏大家——研究八大山人的最重要收藏家之一。

后來王方宇承認,即使是學生身份的安思遠,在當時都已經擁有了連他都羨慕的珍貴罕有的藏品,他特別贊同安思遠這種實踐式的學習方式——拋開繁重的理論書本,直接入手實物。安思遠認為藝術品收藏本身就是一種藝術,收藏家就等同藝術家,他的藏品即代表了他的知識、品位、性格和原則,如同收藏家本人的作品。1997年王方宇去世后,安思遠深情地緬懷道:“王教授是生活在現代的中國傳統士大夫。”

癡迷明代家具

1957年,安思遠就開始對中國的明代家具產生了濃厚興趣,這得益于他的恩師龐耐的提點。那時,古玩界普遍認為,中國古代家具僅僅是生活用具,與書畫、瓷器相比,登不了大雅之堂,也遠未達到藝術品鑒賞收藏的檔次,但安思遠從家具嚴謹的結構和優美的線條中,體悟到了一種空靈的東方之美和哲理寄托。他開始精心研究明清硬木家具。

安思遠擇機購入了不少明式家具。為了解其結構,他常常將買回來的家具親手拆散重裝。他多次來到中國實地考察家具。這種與西方主流收藏界不符的舉動,受到了不少同行的嘲笑。安思遠卻并不在意別人怎么看,反而對明式家具越來越癡迷。

比如1958年,安思遠花兩百萬美元,買了四把黃花梨圈椅。那時候,這筆錢可不是一筆小數目,同行都說他把錢扔進了木頭,就算能再拽出來,也一定都成了木屑。安思遠卻胸有成竹。這套圈椅四具一堂,遠遠望去,造型簡潔明朗,身形挺拔,扶手兩端出頭回轉,收尾圓轉流暢。走近了看,圈椅座面是軟藤,坐在上面冬暖夏涼,腿足之間加了圈口,使椅子看起來十分俊秀。四把圈椅放在一處,匠心別具,端莊沉穆,盡顯君子之風與高雅之氣。安思遠越看越喜歡,認定這套明式家具很快會讓收藏界認可。

事實證明,安思遠的判斷非常正確。20世紀60年代后,隨著美國古董收藏界對中國文化的不斷了解,明式家具的價格迅速攀升,安思遠當時買進的黃花梨圈椅一下子升值了好幾倍。隨著研究的深入,眼光獨到的安思遠深深意識到,以前大家對明式家具不認可,主要是文化差異造成的。如果能有一本關于中國明清硬木家具的理論書籍,一定能大大推動西方人對于中國古代家具的認識。

1971年,安思遠出版了他得以成名的著作《中國家具:明代與清早期的硬木實例》,這比“京城第一玩家”王世襄的《明式家具研究》一書還要早。這本“獻給龐耐女士”的、具有里程碑意義的著作,充滿了完備的理論體系和翔實的歷史背景知識,內附家具照片一百八十五幅,還附有家具制作工藝和榫卯結構圖解。此舉將西方人對中國古代家具的認識,提升到了嶄新的藝術高度,也讓中國家具的收藏擁有了最重要的參考書目。時至今日,這部西方研究中國家具的代表作,仍是賞鑒中國家具之美的必讀書目。

安思遠關于中國家具專著的出版,點燃了無數收藏愛好者對中國明清家具的濃厚興趣,直接引發了西方古董界一股收藏明清家具的熱潮。以至在1977年,《紐約時報》刊登了一篇文章,稱安思遠為“明朝之王”。對安思遠的這一稱謂,已被業界所公認。

“《淳化閣帖》是中國寶物”

關于安思遠獲得《淳化閣帖》,有一個“美麗”的傳說。20世紀80年代初的一天,安思遠去蘇富比拍賣場轉悠時,一個二十多歲的中國人引起了他的注意。那青年穿著普通的灰色夾克,看起來是個并不富裕的留學生。但安思遠看到他躊躇很久之后,花兩千美元買了一個碑帖。碑帖在當時被稱為“黑老虎”,根本不值錢,也沒有人有收藏的興趣,但安思遠很好奇,這個經濟并不寬裕的學生為什么要買它呢?他便湊過去打聽,那青年果然是打零工的學生,只能買最便宜的碑帖,但他說:“它是我們小時候臨字時的‘圣經,我們很多中國人都非常喜歡。”

安思遠一聽,覺得“圣經”能從一個學生口中說出,說明這個碑帖在中國肯定十分重要。他略作思考,馬上做出決定:“你把這個碑帖賣給我,三萬美元,你看可以嗎?”青年幾乎不敢相信自己的耳朵。不過,安思遠接著說:“我有一個附加條件,你以后就幫我專門買這類碑帖,我同樣每個給你三萬美元。”由此,這個青年開始盯著拍賣場,一旦發現這類碑帖,就趕快買下,然后交給安思遠。幾個月后,安思遠收到了四卷碑帖,總計花費二十多萬美元,這在那時是一筆不菲的數目。

當時,他只覺得這四卷碑帖比較重要,但怎么也沒有想到居然價值連城。后來他才知道,這四卷碑帖竟是宋拓版《淳化閣帖》,是海內外唯一可見的北宋祖本,堪稱中國書法的活化石,珍貴無比。《淳化閣帖》原帖大多已被焚毀,安思遠所持的四卷(第四、六、七、八卷)是舉世僅存,因此是真正無與倫比的國寶。

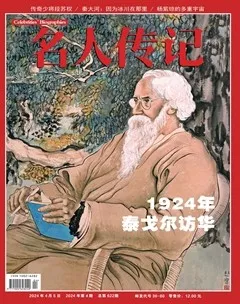

1996年9月,安思遠攜宋拓四卷《淳化閣帖》來到北京,在故宮博物院進行了展覽。啟功和國內專家對這四卷法帖進行了鑒定,一致認為是宋刻宋拓無疑。啟功盛贊《淳化閣帖》是“彩陶般的魏晉至唐法書的原始留影”,而促成“閣帖”回歸祖國,也成了啟功晚年最大的心愿。2003年4月,安思遠以四百五十萬美元的價格,將其所藏的《淳化閣帖》最善本四卷,轉讓給上海博物館,上博將其列為我國一級文物 。據說,當時美國大都會博物館、比利時博物館和日本藏家都想購買,其中日本藏家出價最高,達一千一百萬美元。但安思遠說:“《淳化閣帖》是中國寶物,還是讓它回歸故里吧!”

“永遠不會有終點……”

為了更好地收藏并傳揚中國藝術,安思遠斥巨資購買了一套豪華公寓專門用來收藏各類藏品。這套公寓簡直就是一個珍品薈萃的博物館:地上鋪的是清代宮廷地毯,條幾上放著唐代石刻菩薩,墻上鑲嵌著元代道教壁畫,茶幾上擺的是東漢的青銅車馬,門邊立著唐代陶俑,多寶格里放著清代單色釉瓷器。二十二個房間猶如二十二個展廳,常年接待著無數政要、富商、名流和學者。客人們在明代家具的環繞之中欣賞字畫,感受著中國古代文明的強大氣場。在安思遠眼中,這個公寓不僅是他展現個人品位的私人空間,更是紐約最重要的中國藝術品交易場所和收藏中心。

一生鐘情于中國與亞洲藝術的安思遠,來過中國很多次。他越來越覺得,自己收藏中國藝術品那么長時間,應該為中國做些什么。他曾說:“中國藝術品給了我一切,我愿為中國做一些事。”

1991年,安思遠在香港成立了一個非營利性質的搶救安徽古民居基金會——中國文物藝術修復基金會,并領頭捐款,籌資約六百萬港幣,使五座瀕于倒塌的安徽古民居得以修葺。1992年,他深入安徽黃山,捐款修繕了始建于明代的家族祠堂“寶綸閣”。2000年,安思遠主動聯系中國國家博物館,將一尊被文物販子走私出境的五代王處直墓漢白玉彩繪浮雕武士石刻,無償捐獻給中國國家博物館。2002年,安思遠又將一件西周青銅器“歸父敦”送還中國,該物現亦藏于中國國家博物館。

2014年8月,已名滿天下的安思遠在曼哈頓公寓中去世,享年八十五歲。《紐約時報》在訃文中稱:“‘中國古董第一教父安思遠將一生都獻給了中國藝術。”甚至有人不無夸張地說,他的去世意味著“西方收藏中國藝術品時代的終結”。

令人遺憾的是,安思遠的個人生活并不算順利。為了收藏事業,安思遠終身未婚,那個他曾經深愛的女友考爾白,最終受不了“住在一個博物館里”的生活,而和他分手。安思遠沒有子女,但收養了多個孩子,晚年陪伴他的是養子馬薩和伊藤。

安思遠生前早已對自己的收藏做了妥善安排,他并未選擇將其收藏完全通過公開市場出售。除了委托佳士得拍賣的藝術品,其他的藝術品都將捐贈給大英博物館、納爾遜藝術博物館以及大都會博物館等藝術機構收藏。

安思遠雖然沒有著作等身,但也有不少影響深遠的著作。除了1971年出版的權威著作《中國家具:明代與清早期的硬木實例》,他在1982年還出版了《夏威夷收藏的中國硬木家具》,詳述家具前輩艾克先生的為人、貢獻和所藏家具的美。1998年他出版了《風格的實質:晚明與清早期中國家具》,2005年出版了《洪氏收藏中國家具》。書畫方面,1987年他出版了《中國近代書畫1800—1950》一套三冊,這三冊書成為中國書畫鑒賞的權威參考書。

在西方世界促進亞洲藝術研究、鑒賞方面,安思遠的成就幾乎無人能及。他是將古董商與學者、鑒藏家合為一體做得最成功的人。他之所以能夠成為全世界泰斗級的中國古代藝術品收藏家,不僅因為他具有敏銳的商業頭腦和獨特的眼力,更因為他將中國藝術推向世界,為其贏得了應有的地位和尊重。但他自己卻一直謙遜而低調,他曾說:收藏“最大的樂趣,是在其歷史文化藝術內涵被發現、被解讀、被感悟、被傳承”“你永遠不會厭倦,也永遠不會有終點……”