“城鄉共富”何以可能:縣域共同富裕示范區建設的驅動機制

摘? ?要:實現共同富裕,關鍵在城鄉融合發展。“城鄉共富”是在共同富裕視域下將縣域主動介入城鄉融合發展戰略的任務導向。基于“結構-過程”的分析框架和D市T區的實證研究,建立縣域共同富裕示范區建設的驅動因素指標體系,包含城鄉基層民主政治建設、城鄉經濟高質量發展、城鄉文化建設、城鄉社會治理、城鄉生態文明建設5個準則層指標和15個要素層指標。采用AHP層次分析法,制定驅動因素指數權重打分表進行評價,利用Yaahp軟件的群決策功能對所比較的準則層、要素層指標數據進行集結,對矩陣進行專家排序、向量加權算術平均獲得各指標的權重系數。經實證分析可以發現:縣域單元作為城鄉融合發展的切入點,可通過研究城鄉政治建設互通、經濟建設互補、文化建設互鑒、社會建設共治、生態文明建設共保等驅動機制,證實以城鄉融合發展驅動實現“城鄉共富”的可行性。

關鍵詞:城鄉共富;縣域;共同富裕示范區;驅動機制

中圖分類號:F126? ? ? ?文獻標識碼:B? ? ? ? doi:10.3969/j.issn.1009-6922.2024.03.005

文章編號:1009-6922(2024)03-46-10

黨的二十大報告提出:“以城市群、都市圈為依托構建大中小城市協調發展格局,推進以縣城為重要載體的城鎮化建設。”[1]25縣域作為我國鄉村與大中城市的連接載體和經濟社會發展的基本單元,對實現共同富裕目標起著重要作用。與此同時,異質性與同質化因素叢生、虹吸效應與空心化交疊、資源外流與內耗等多重因素引發的城鄉二元結構矛盾依然存在,“城鄉區域發展和收入分配差距仍然較大”[1]14的難題亟待破解。面對縣域不平衡不充分的發展現狀,習近平總書記在2022年的中央農村工作會議上強調“率先在縣域內破除城鄉二元結構”[2]。2021年5月20日,《中共中央、國務院關于支持浙江高質量發展建設共同富裕示范區的意見》決定在浙江省建設共同富裕示范區,為實現全體人民共同富裕探索路徑、提供范例。同年7月19日,中共浙江省委、浙江省人民政府隨即印發《浙江高質量發展建設共同富裕示范區實施方案2021—2025年)》。2021—2023年,先后公布三批浙江省高質量發展建設共同富裕示范區試點名單,共計由地級市、市轄區、縣組成的93個共同富裕示范區試點,而其中縣域(包括市轄縣、縣級市、自治縣、市轄區等)共同富裕示范區有70個。將以市轄區為主體的縣域單元作為城鄉融合發展的關鍵切入點納入共同富裕示范區部署規劃中,同時改進優化城鄉空間布局、體制機制、要素稟賦等內容,這對推進高質量建設縣域共同富裕示范區具有參考意義。

一、文獻綜述與問題的提出

回顧既有文獻,學界對共同富裕的驅動機制已形成一定的研究,具體表現在三個方面:一是共同富裕對城鄉融合發展的必要性研究。集中在所有制基礎[3]、分配方式[4]23、科學內涵[5]78等方面,如有學者認為共同富裕實現城鄉融合需要以社會主義公有制為前提[4]23;或認為共同富裕不是簡單機械的再分配和絕對平均富裕,而是通過共建共治共享實現城鄉共同富裕目標[5]79。二是城鄉融合發展在共同富裕目標中的可行性研究,目前形成兩種意見相左的判斷。持否定態度的學者認為,目前城鄉融合發展在城鄉發展、要素集合、社會融合上存在問題[6];也有學者認為在提質擴容、普惠共享、機制構建上也有難點,驅動共同富裕的預期功效難以達到[7]。持肯定態度的學者認為,城鄉融合發展必然要推動新型城鎮化以解決城市虹吸效應[8]、推動鄉村振興以激活鄉村內生動力[9]、具備城鄉“生命共同體”的共同富裕內涵旨要[10]。三是共同富裕與城鄉融合發展的辯證統一性研究。有學者認為城鄉融合發展是新時代共同富裕的驅動要素,實現新時代共同富裕需要縣域城鄉間平衡、協調、包容發展[11];作為城鄉融合發展的根本前提,空間融合、資源整合、制度融合是新時代實現共同富裕的支撐保障[12]。

綜上所述,目前學界對共同富裕與城鄉關系的研究已呈現出豐富多維的理論圖景,但這幅圖景缺少實踐佐證,致使各驅動因素的內在關聯性不強,削弱了理論研究對具體實踐的指導價值。之所以如此,一方面是雖然學界對其相關理論作出系統闡釋,但并未探究城鄉融合發展促進共同富裕的驅動機理,忽略了對縣域相關制度的調試與完善,在城鄉關系重構后的研究有所不足;另一方面是學界對探討城鄉關系驅動實現共同富裕的研究具有形塑作用,但現有成果多集中在省域、市域等宏觀場域中,忽略了縣域單元作為微觀場域主體的嵌入。因此,本文立足于城鄉關系與共同富裕的理論視角,認為“城鄉共同富裕”相關理論需要嵌入縣域治理單元結構中,這不僅會引發縣域結構變遷,還會對城鄉結構兩端治理主體的行為邏輯產生影響,驅動共同富裕過程的嬗變。

為此,提出以下問題:市轄區作為縣域單元中的城鄉基層載體,是否可以作為共同富裕示范區的主導性視角?縣域城鄉融合如何推動建設共同富裕示范區?由此,縣域城鄉融合發展如何來驅動城鄉共同富裕的實現?基于浙江省縣域共同富裕示范區創建的啟示,深度呈現D市T區共同富裕示范區的創建工作并構建共同富裕建設驅動機制,為我國縣域共同富裕示范區建設提供有效參考。

二、案例選取與分析框架

(一)案例選取:四川省D市T區“三城三地三片區”的創建啟示

本研究選取四川省D市T區在縱深推進爭創共同富裕示范區中的啟示為研究對象。D市是四川省下轄的地級市,是全國“兩橫三縱”城鎮化戰略格局中的交互地帶。T區位于D市中部,轄區面積約900平方公里,是D市最大的市轄區。2022年,T區區政府正式實施“三城三地三片區”,這標志著以城鄉融合、鄉村振興建設為主的共同富裕之路正式開啟。“三城”指“聚焦產業賦能、創新驅動、以文潤城”,打造“實力之城、活力之城、魅力之城”;“三地”指發揮城鎮地理區位、人口集聚、城鄉宜居宜業等優勢,打造“通達開放前沿地、城郊旅游目的地、幸福宜居首選地”;“三片區”指以劃分縣域國土空間片區為契機,統籌城鄉地理特征、資源稟賦、發展水平等因素打造“都市商貿物流集聚片區、產城一體發展片區、農旅融合發展片區”。同年,T區在區委黨代會上明確提出2023年工作目標:加快率先建成共同富裕示范區。其中,針對城鄉地區生產總值、城鄉居民人均可支配收入、城鄉產業增加值、城鄉公共服務普及率等指標作出了明確的要求。

本文選取T區“三城三地三片區”的案例源于對當前縣域城鄉發展不平衡不充分存在的普遍問題進行反思,是對縣域共同富裕示范區建設的一次科學規劃,在很大程度上彌補了共同富裕示范區創建構想中偏重市域及以上單元而忽視以縣域為基礎的規劃“短板”。同時把縣域作為城鄉融合發展的重要切入點,在縣域共同富裕示范區建設上以城鄉統籌規劃布局為前提[13]。T區在共同富裕示范區建設細則中提出對城鄉政治、經濟、文化、社會、生態文明“五位一體”總體布局作出相應的規劃,為本文針對縣域共同富裕示范區建設驅動因素的指標構建提供了分析框架。

(二)分析框架:基于縣域城鄉共同富裕的“結構-過程”維度

在縣域內破除城鄉二元結構并在縣域內建立共同富裕示范區,本質上是國家試圖介入城鄉以帶動基層社會治理的行為,符合“國家-社會”關系的分析范式。從理論邏輯的角度上看,“國家-社會”關系的分析范式來源于20世紀中后期在西方政治社會中形成的結構功能主義,該理論側重于對社會系統的制度性結構進行功能分析,如塔爾科特·帕森斯(Talcott Parsons)基于“總體社會系統”提出的結構功能分析解釋社會問題[14]。該理論在被學界引入國內后,本土的基層治理研究者亦推演出多種分析范式,如費孝通形構了以“個人-家庭-社會-國家”層層推進的“差序格局”[15]25-34。隨著新制度主義的興起,在我國政治社會研究領域逐步形成“制度-行為”的主導性視角。張靜(2006)將新制度主義與結構主義結合而提出“結構-制度”分析范式,并將現實情境下復雜的主體行為、策略博弈、實踐經過歸結為“現時各種制度、社會關系(結構)復雜作用的產物”[16]。這種范式強調頂層設計的靜態思辨,但忽視了結構的動態性和過程性,無法解釋縣域城鄉驅動共同富裕的過程邏輯。而為了克服以上問題,孫立平(2010)提出“事件-過程”分析范式,用“以靜改動”的過程來融入具體事件的情境[17]。這種范式具備時效性與解釋力,但過于側重對事件的微觀描述而忽略了宏觀的結構邏輯,無法呈現縣域城鄉結構的多元面向和邏輯深度。

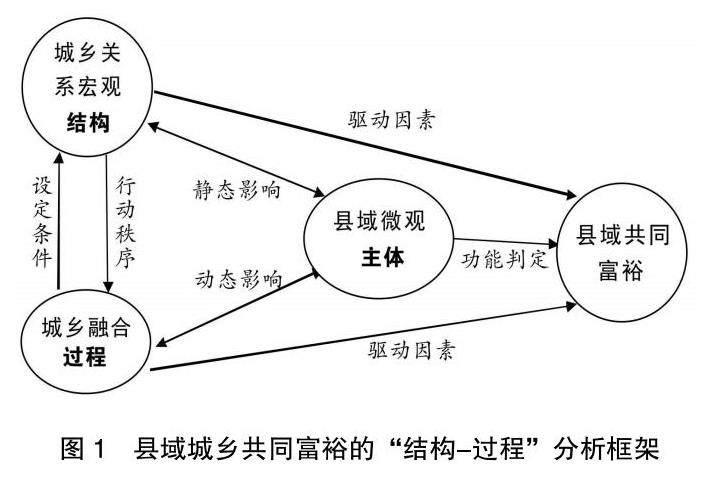

為鏈接宏觀結構與微觀主體,本文在總結兩種分析范式優劣的基礎上,遵照“結構-過程”的分析范式(見圖1)。主要設想是通過羅伯特·莫頓(Robert Merton)的中層理論主張,聚焦城鄉關系的宏觀結構和縣域的微觀主體相互銜接的“中間地帶”[18]。首先,結構在空間維度上呈現出系統各要素的靜態秩序關系,結合城鄉關系結構驅動共同富裕的過程邏輯,可以用結構設定過程的行動秩序。其次,過程在時間維度上呈現出系統各要素相互作用的動態關系,將過程帶入到結構并設定條件,既作為宏觀與微觀的中介、結構與行動的端口,又將縣域共同富裕示范區的創建過程嵌入城鄉關系結構。最后,主體作為結構與過程的首要載體存在,是“結構-過程”系統中各要素發揮作用的中樞環節,利用縣域微觀主體的視野,可直接為縣域共同富裕最終目標的達成作出功能判定。

城鄉融合發展驅動共同富裕是以縣域單元的城鄉關系結構作為基點的一種系統變遷,表現為城鄉關系結構的驅動來構建縣域共同富裕的基本圖景,故本文從“結構-過程”的分析出發,在T區縣域單元推動共同富裕示范區建設的結構邏輯中,形成多維互構與流程再造的過程邏輯。

三、結構設定:縣域共同富裕示范區建設的驅動因素

(一)指標體系的構建

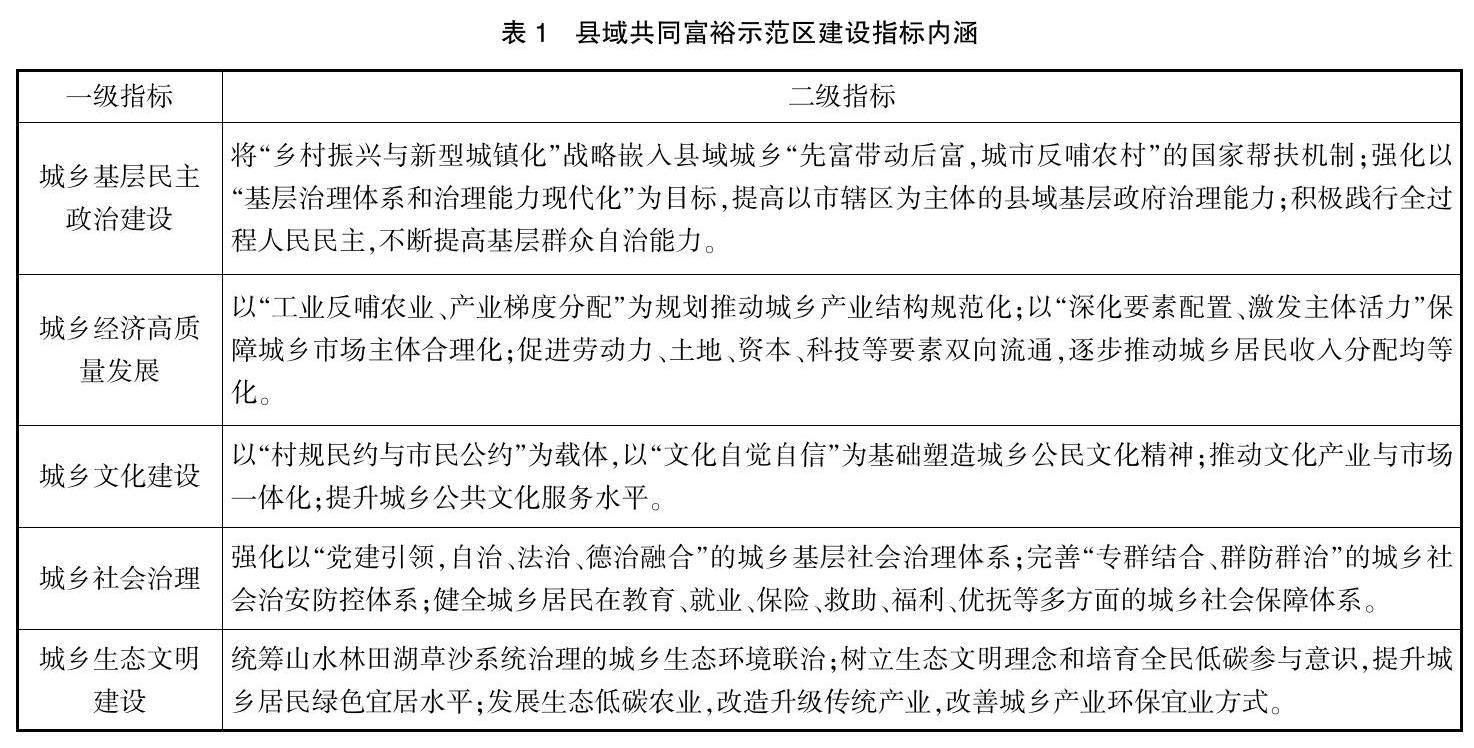

縣域城鄉融合發展驅動邏輯的創新之處在于其在廣泛的城鄉共同富裕內涵基礎上提出建設指標。依據D市T區“三城三地三片區”的共同富裕示范區創建啟示,從縣域城鄉融合發展的驅動邏輯分析框架,以政府職能理論為視角,歸納出城鄉基層民主政治建設、城鄉經濟高質量發展、城鄉文化建設、城鄉社會治理、城鄉生態文明建設等5項一級指標,每個一級指標包含3項二級指標共計15個二級指標(見表1)。在城鄉發展戰略與縣域治理的前提下,對縣域基本單元的城鄉關系進行系統整合塑造,尤其是消解城鄉虹吸效應,推動各項要素向農村延伸和激發城鄉融合發展的內生動力。可以看出,此框架的內涵聚焦于在縣域破除城鄉二元結構,超越以往城鄉統籌過程中“撤村并鎮”和“資源傾斜”等運動式治理模式,邁向政治、經濟、文化、社會、生態文明的多元化視角。

(二)指標權重的確定

在確定各項指標后,需要對指標的驅動因素進行比較分析。本研究基于Thomas Saaty提出的AHP層次分析法制定了《T區共同富裕示范區建設驅動因素指數權重打分表》(見表2),并邀請行政管理與公共事業管理領域的相關專家學者、T區政府部門的行政人員進行評價,測量表中指標權重采用兩兩比較法進行比對。數據收集完成后利用Yaahp軟件的群決策功能,對其所比較的準則層、要素層指標數據進行集結,對矩陣進行專家排序、向量加權算術平均獲得指標的權重系數[19]。并通過對判斷矩陣的一致性檢查,一致性CR值均小于0.1,故矩陣通過驗證。

四、過程邏輯:縣域共同富裕示范區建設的驅動機制

(一)驅動機制的指標權重分析

根據權重指標的統計結果可知,城鄉經濟高質量發展對縣域共同富裕示范區建設的驅動作用最強,其他按由強到弱排序為:城鄉社會治理、城鄉基層民主政治建設、城鄉文化建設、城鄉生態文明建設。

在城鄉基層民主政治建設指標中,其重要性由大到小排序為:“先富帶動后富”的國家幫扶機制(0.1229)>縣域基層政府治理能力(0.0537)>基層群眾自治能力(0.0235)。國家幫扶機制作為主導驅動因素,這表明評價者重視頂層設計的宏觀構筑嵌入縣域城鄉政治生活,T區的城鄉政治更符合“上下分治”[20]、“行政發包”[21]等特色的央地事權關系格局;對縣域基層政府治理能力的重視表明評價者認為縣域基層政府具有“業務部門”和“政治單位”的雙重角色,面向“流動責任邊界”更有優勢[22];基層群眾自治能力的低權重表明T區存在基層治理“收得太緊、管得太死”的現象,以政社關系為主的城鄉基層自主空間仍受到國家、政府治理制度空間與社會空間的雙重約束[23]。

在城鄉經濟高質量發展指標中,其重要性由大到小排序為:城鄉居民收入分配均等化(0.1547)=城鄉市場主體合理化(0.1547)>城鄉產業結構規范化(0.0774)。居民收入分配均等化和市場主體合理化關系縣域單元實現公平正義的價值向度,這表明縮小貧富差距、宏觀調控市場初次分配是實現全體人民共同富裕的經濟基礎。但從權重指標看,城鄉產業結構規范化的權重值只是前兩者的50%,說明評價者認為T區產業結構的規范程度對經濟高質量發展的影響作用不顯著,存在產業結構比例不平衡的內因(如2022年T區三大產業結構比重分別為17.5 ∶ 35.5 ∶ 47)。增加居民收入和激發市場主體活力能提高人民生活水平,但城鄉產業是城鄉融合的主引擎,忽視產業融合不符合縣域城鄉“四化同步”的實踐邏輯。

在城鄉文化建設指標中,其重要性由大到小排序為:城鄉公民文化精神(0.0571)>文化產業與市場一體化(0.0314)>城鄉公共文化服務水平(0.0173)。城鄉公民文化精神的驅動作用尤為明顯,有助于弘揚優秀傳統文化、增強文化自覺自信,對文化產業與市場一體化驅動作用的重視旨在加強公共文化資源供給帶動社會效益的軟實力。但城鄉公共服務水平的權重較低,這表明T區仍存有鄉村文化“空心化”與精神“邊緣化”的問題,文化惠民工程、群眾文化活動、公共文化數字化建設傾斜于城市工業文明建設,而城市文明的“工具理性”意識銷蝕鄉村文化精神的內生秩序[24]。

在城鄉社會治理建設指標中,其重要性由大到小排序為:城鄉社會治安防控體系(0.1171)>城鄉基層社會治理體系(0.0644)>城鄉社會保障體系(0.0355)。城鄉社會治安防控體系的驅動作用最為明顯,這表明加強鄉鎮(街道)和村(社區)治安防控網建設是社會治理的重要環節,城鄉基層社會治理體系中加強“黨建引領,自治、法治、德治融合”亦是推進基層治理現代化的重要基石,這兩者以城區網格化管理和村社基層綜合服務管理的全覆蓋為發展方略。但城鄉社會保障體系的較低權重表明T區仍存在醫療衛生資源約束、社會保險待遇差距、社會救助水平不足、社會福利支出短板的現實挑戰[25]。

在城鄉生態文明建設指標中,其重要性由大到小排序為:城鄉居民綠色宜居水平(0.0486)>城鄉生態環境聯治(0.0268)>城鄉產業環保宜業方式(0.0147)。城鄉居民綠色宜居水平和城鄉生態環境聯治是主導作用因素,這表明評價者更重視縣域城鄉的整體生態環境,達到人與自然和諧共生的現代化。但城鄉產業環保宜業方式的權重較低,其原因是T區處在兩座山脈交匯處的狹長地帶,污染物降解擴散條件差,生態環境的承載功能有待改善。

(二)驅動機制的構建

機制是指各要素之間的結構關系和運行方式,在“結構-過程”的分析框架中,結構與主體之間的耦合關系是以過程的中介環節呈現出來的驅動機制,因而縣域建設結構中城鄉融合發展的不同驅動因素如何適應性地嵌入并發揮城鄉共同富裕驅動機制的作用,必須依靠對于驅動過程的實然描述。本文使用“驅動機制”這一表述是為了凸顯縣域城鄉從“融合到共富”的性質轉換。從對驅動因素的指標權重進行分析發現,城鄉關系中政治、經濟、文化、社會、生態文明的結構驅動因素之間的相互作用分別形成了策略、發展、精神、整合、持續等驅動過程,由于驅動過程的行為統合和相互影響,分別構成了縣域共同富裕示范區建設的城鄉政治建設互通、經濟建設互補、文化建設互鑒、社會建設共治、生態文明建設共保等驅動機制。互通機制和互補機制具有雙向作用,并且促成了互鑒機制、共治機制、共保機制的形成和優化。

縣域城鄉差距最深層次的問題是城鄉政治權力差距,城鎮的政治權力更加理性且具有現代批判性,而鄉村的政治權力更加感性且具有傳統色彩[26]。在中國縣域語境下,由于受“村落、市鎮、國家”的“差序格局”影響[15]25-34、權限等級明確的壓力型“科層制”約束[27],T區作為基層政府的權限被上下壓縮。T區通過策略力驅動縣域城鄉政治資源配置,構建縣域城鄉政治建設互通機制,一方面是作為國家與社會互通所型構的“結構場”[28],在政府治理的中觀視角下將國家權力融合于社會權力才能將宏觀幫扶機制嵌入微觀基層社會治理環節;另一方面是作為城市與鄉村互通所型構的“接點場”[29],在組織理論的視域下,作為基層自治組織與居民主體間互動過程的中間地帶,基層政府是銜接城鄉統籌發展策略的“先富帶動后富”的“權力空間疊合”接點。

縮小縣域城鄉經濟差距、實現共同富裕的核心在于鄉村,縣域場域下的城鄉資源分配不均是發展不平衡的根源,要素資源稟賦直接影響縣域城鄉產業結構布局和生活水平。T區通過發展力驅動產業轉型與市場活力,構建縣域城鄉經濟建設互補機制。一方面是“以城帶鄉”機制引導資本、人才、技術等優勢要素向鄉村流動,以數字經濟助農、城鎮產業帶農拓展鄉村農業產業增值增效空間;另一方面是“工農互惠”機制由以工促農的單向行為拓展為工農互促的雙向行為,縮小工農產品價格“剪刀差”并促進城鄉產業、市場一體化。

構建城鄉文化“和而不同”的共同富裕精神秩序是縣域城鄉文化的時代選擇。在縣域單元中,以工業文明為標志的城市化不可避免地導致了鄉村文化的“邊緣化”,同時也誘發城鎮文明的“空心化”。精神力是國家軟實力的集中體現,T區可通過精神力驅動縣域城鄉文化建設互鑒機制。一方面是利用正式制度的權責規制,表現在以村規民約、市民公約作為價值認同,破除傳統封建糟粕文化桎梏;另一方面是非正式制度的協同規范,加強社會道德建設并挖掘中華優秀傳統文化的價值蘊含。

城鄉社會公平分配是共同富裕的本質要求,社會差距不僅體現在收入差距,還體現在教育、醫療、養老等社會保障體系方面。在馬克思社會整合理論的視域下,社會整合是協調城鄉二元結構、構建社會主義和諧社會的系統要件[30],T區可通過整合力驅動縣域城鄉社會建設共治機制。一方面是提升鄉村基層治理能力,以黨建引領有效推進“三治融合”;另一方面是善用城鎮公共服務資源,將城鎮公共福利向鄉村傾斜,保證城鄉中等收入群體提質擴容,建立城鄉普惠型社會保障與社會救助體系。

城鄉生態文明建設是實現共同富裕的兜底保障。習近平生態文明思想表明,綠色發展方式是發展路徑,其內在機理是全面協調可持續,T區可通過協調力驅動縣域城鄉生態文明建設共保體系。一方面是健全區域生態空間共保機制,紓解城鎮空間飽和與優化鄉村商業空間;另一方面是完善生態安全保障體系,構建縣域綠色低碳發展、生態環境承載聯治網絡,統籌山水林田湖草沙系統治理。

五、結論和展望

縣域是城鄉融合發展的關鍵場域,推動縣域城鄉融合發展是實現城鄉共同富裕的必由之路。本研究選取T區創建共同富裕示范區的案例,通過結合已有研究成果和相關權威文件,通過“結構-過程”的分析框架識別縣域共同富裕示范區建設的驅動因素并探討其驅動機制。運用AHP專家評價法的定量研究方法可知:T區作為縣域城鄉基本單元和面向基層單元的“向度域”,各項指標應趨于平衡,但從城鄉基層民主政治建設、城鄉經濟高質量發展、城鄉文化建設、城鄉社會治理、城鄉生態文明建設5個方面共計15項指標的權重分析中發現,各項指標之間仍存在較大的差異,說明縣域城鄉結構仍存在不平衡不充分的問題。故本文通過策略、發展、精神、整合、持續等驅動過程構成了城鄉政治建設互通、經濟建設互補、文化建設互鑒、社會建設共治、生態文明建設共保組成的驅動機制。

由是觀之,我國近年來對縣域鄉村振興和城鎮化的重視使縣域城鄉結構在縣域城鄉關系變遷過程中開始形成新的范式,一方面是將縣域作為主體嵌入城鄉融合發展理論并形成獨特的“縣域社會”;另一方面是共同富裕理論嵌入到縣域社會學話語體系中,凸顯城鄉社會中縣域獨特的結構性地位。城鄉共同富裕本質上是城鄉融合發展的任務導向,故本文旨在以縣域作為城鄉共同富裕的切入點,以“率先在縣域內破除城鄉二元結構”的問題導向,探究實現城鄉共同富裕的驅動機制。但對于城鄉共同富裕的相關研究仍處在探索階段,基于上述研究,本文提出以下展望:

(一)破除“城鄉空間二元化”,構建城鄉區域協同機制,推動逐步共富

縣域內的“撤鄉并鎮”“撤村建居”加快城鄉空間耦合進程,但城鄉常住人口占比約為6 ∶ 4,而在9.1億的城鎮常住人口中,縣城及縣級市城區人口為2.5億人左右,占全國城鎮常住人口的近30%,城鄉空間二元化結構仍然存在。

實現城鄉逐步共富,需要縣域在城鄉區域協同機制的邏輯構建中堅持城鄉空間一體化“傾斜最少優惠者”的原則,以省、市域經濟高質量發展帶動縣域城鄉集體資產股份制與土地制度改革,以區域協調機制助推城鄉生活空間融合,以城鄉融合發展試驗區為突破口典型示范帶動,內部協調城市與鄉村發展水平,外部協調生產空間、生活空間、生態空間差異。

(二)完善“城鄉收入差異化”,構建城鄉利益共享機制,推動全民共富

一方面,城鄉居民收入消費水平差距較大。全國城鄉居民收入差距比已從1978年的2.57 ∶ 1下降到2023年的2.39 ∶ 1,2023年城鎮居民人均可支配收入為51821元,但農村居民人均可支配收入為21691元,僅占城鎮居民人均可支配收入的41.86%。另一方面,城鄉中等收入群體提質擴容存在難題。如我國中等收入家庭人口僅占總人口比重的30%,而中等收入群體中有50%的成年人口處于低收入狀態。

實現新時代城鄉全民共富,需要以完善城鄉利益共享機制構建發展層面的分配格局。一方面是拓寬農民多元化收入渠道,保證城鄉居民收入增長,延長鄉村產業鏈和供應鏈,拓寬流通渠道,以農業股份化合作促進農業發展,培育壯大新型農業經營主體,促進農業增效、農民增收;另一方面是以高質量收入分配機制擴大中等收入群體規模,保證城鄉居民收入公平分配與市場利益聯合,依托農民土地入股分紅增加財產收入,破除戶籍制度的就業歧視,健全就業公共服務體系,保障勞動者合法權益,通過落實減稅降費政策進一步激發市場主體活力。

(三)協調“城鄉資源分離化”,構建城鄉要素雙向流動機制,推動全面共富

一方面是物質資源配置不均。如在物質資源利用方面,農業農村仍存在大量剩余要素,包括1.5億左右農村剩余勞動力、2.3億畝擱荒低效利用耕地、1.9億畝低效建設用地、近83萬億元閑置低效利用資本[31]。另一方面是精神資源普惠不均。“金錢至上”“面子至上”的風氣使傳統道德觀念受到沖擊,傳統文化在鄉村社會轉型過程中逐漸式微。

習近平總書記指出,共同富裕是“人民群眾物質生活和精神生活都富裕”[32]。一方面是鼓勵和引導社會資金積極參與鄉村公共服務體系建設,拓寬農民融資渠道,創新農民入股參股“企業-新型農業合作社-農戶”的新型經營組織形式;另一方面是發揮“德治”引領作用,推進移風易俗和完善村規民約的長效機制,以培育和踐行社會主義核心價值觀引領城鄉文明建設。

參考文獻:

[1]習近平.高舉中國特色社會主義偉大旗幟? ?為全面建設社會主義現代化國家而團結奮斗:在中國共產黨第二十次全國代表大會上的報告[M].北京:人民出版社,2022.

[2]習近平.錨定建設農業強國目標? ?切實抓好農業農村工作[N].人民日報,2022-12-25(1).

[3]張景星,王婷.論實現共同富裕的所有制基礎[J].社會科學戰線,2014(6):265-266.

[4]吳海江.三種分配方式協調聯動是實現共同富裕的關鍵[J].人民論壇,2021(28).

[5]鄒新月.共同富裕的科學內涵與實現路徑[J].人民論壇,2022(22).

[6]文豐安.新時代城鄉共同富裕融合發展論:基于對黨的二十大精神的學習與研究[J].重慶大學學報(社會科學版),2022,28(6):272-285.

[7]張明皓,葉敬忠.城鄉融合發展推動共同富裕的內在機理與實現路徑[J].農村經濟,2022(11):1-10.

[8]劉彥隨.中國新時代城鄉融合與鄉村振興[J].地理學報,2018,73(4):637-650

[9]歐萬彬.“城鄉融合發展”的時代特征與發展邏輯[J].北方論叢,2019(4):1-6.

[10]魏后凱.深刻把握城鄉融合發展的本質內涵[J].中國農村經濟,2020(6):5-8.

[11]查雅雯,曹立.縮小差距促進共同富裕:主要挑戰、現實基礎與實現路徑[J].理論視野,2022(5):52-57.

[12]李寧.城鄉融合發展驅動共同富裕的內在機理與實現路徑[J].農林經濟管理學報,2022,21(4):473-480.

[13]高強,薛洲.以縣域城鄉融合發展引領鄉村振興:戰略舉措和路徑選擇[J].經濟縱橫,2022(12):17-24.

[14]塔爾科特·帕森斯.社會行動的結構[M].張明德,夏遇南,彭剛,譯.南京:譯林出版社,2012:254-268.

[15]費孝通.鄉土中國[M].北京:人民出版社,2008.

[16]張靜.基層政權:鄉村制度諸問題[M].上海:上海人民出版社,2006:9-16.

[17]孫立平.“過程-事件分析”與當代中國農村農民關系的實踐形態[M].北京:社會科學文獻出版社,2010:132-154.

[18]吳曉林.結構依然有效:邁向政治社會研究的“結構-過程”分析范式[J].政治學研究,2017(2):96-108.

[19]張柄江.層次分析法及其應用案例[M].北京:電子工業出版社,2014:20-22.

[20]曹正漢.“分散燒鍋爐”:中國官民分治政治體制的穩定機制探索[J].領導科學,2010(24):4-6.

[21]周黎安.行政發包制與中國特色的國家能力[J].開放時代,2022(4):28-50.

[22]潘桐.流動的責任邊界:基層政府的業務與政治[J].社會,2023,43(3):135-161.

[23]王敬堯,鄭鵬.基層政府自主性的形態演化、類型劃分與實踐邏輯[J].南京大學學報(哲學·人文科學·社會科學),2023,60(4):32-44.

[24]劉志剛,陳安國.鄉村振興視域下城鄉文化的沖突、融合與互哺[J].行政管理改革,2019(12):60-65.

[25]翟紹果,徐天舒.從城鄉統籌到助推共同富裕:社會保障的現實挑戰、制度邏輯與漸進路徑[J].中共中央黨校(國家行政學院)學報,2023,27(2):80-89.

[26]張小勁,陳波,蘇毓淞.差序政治信任的城鄉比較:基于2015年中國城鄉社會治理調查數據的實證研究[J].湘潭大學學報(哲學社會科學版),2017,41(6):32-39.

[27]歐陽靜.運作于壓力型科層制與鄉土社會之間的鄉鎮政權:以桔鎮為研究對象[J].社會,2009,29(5):39-63.

[28]謝小芹.“接點治理”:貧困研究中的一個新視野:基于廣西圓村“第一書記”扶貧制度的基層實踐[J].公共管理學報,2016,13(3):12-22.

[29]程同順,許曉.駐村幫扶下的鄉村治理變革:基于H省C鎮X村的田野調查[J].江蘇行政學院學報,2020(1):94-103.

[30]肖小芳,曾特清.馬克思社會整合理論的新詮釋:從帕森斯、洛克伍德到哈貝馬斯[J].倫理學研究,2015(2):10-15.

[31]周天勇.體制剩余:轉軌經濟學的一個重要范疇:體制性剩余要素市場化改革及經濟增長的新潛能[J].學術月刊,2021,53(4):45-55.

[32]習近平.習近平著作選讀:第2卷[M].北京:人民出版社,2023:501.

[收稿日期]2023-12-20

[作者簡介]劉卓知(1993—),男,四川文理學院助教。