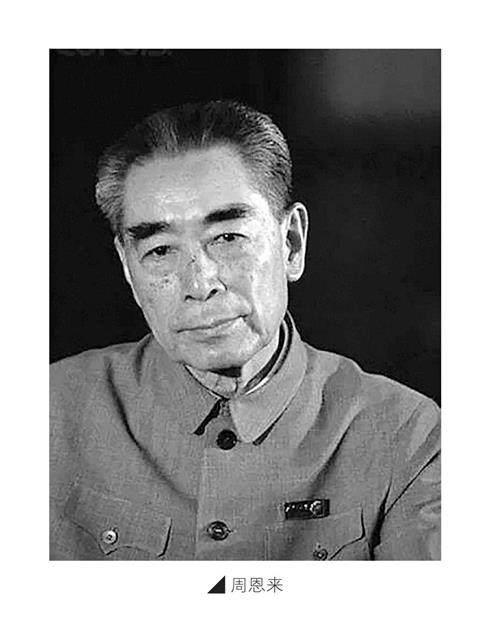

周恩來最后600天(十五)

顧保孜

難以回天

周總理病危以來,醫療組多次商定各種應急方案,同警衛及服務人員召開了聯席會議,大家明確了一旦進入搶救狀態后的分工。

周恩來雖然已有兩個多月不能進食,但腸道內仍有自身分泌的液體,還有留下的少許殘渣,加之體內惡性腫瘤細胞和各類致病菌迅速地生長繁殖、不停地進行新陳代謝而產生毒素,這些復雜且有害的物質造成腸道麻痹,讓本已處在高熱狀態的周恩來又增加了“腸麻痹”,使得他腹部脹滿,疼痛難耐。

為此,在1976年1月5日凌晨,醫務人員為生命垂危的周恩來做了最后一次手術,即在左下腹部開一個口子,將腸道里的“殘渣余孽”盡量清除出去,但這個手術對于病情沒有任何幫助,只是暫時緩解一些身體上的痛苦。

1月7日,周恩來病情繼續惡化,氣息已變得十分微弱,長時間處于昏迷狀態。醫療組成員、護理人員等晝夜守護在病房,隨時準備搶救。深夜11時,彌留中的周恩來從昏迷中蘇醒。他微睜雙眼,認出守在他身邊的吳階平大夫,用微弱的聲音說了最后一句話:“我這里沒有什么事了。你們還是去照顧別的生病的同志,那里更需要你們……”這時他說話已經不太清楚了,但大家還是聽明白了。

周恩來說完這句話,一直睜著眼睛,老是看著門口方向。值班醫生就問:總理啊,你有事嗎,你還是找大姐?大姐已經走了。

周恩來晃了晃腦袋,意思說沒事,不找了。但他就這樣睜著眼睛一直到晚上12點也不睡覺。張樹迎、高振普等警衛們還以為周恩來病情好轉了,都情不自禁高興起來。可是醫生們卻緊皺眉頭,一點歡喜的情緒都沒有。

按照中國民間的說法,這是回光返照。不是好兆頭。

事后,大家十分后悔。那天晚上周恩來心神不定,眼睛來回看,一定是在找鄧穎超。當時誰也沒有意識到這是總理生命的最后一刻,沒有想到要把鄧穎超喊過去。結果這對經歷了半個世紀風雨的革命伴侶沒能見上最后一面。

日歷翻到了1976年1月8日這一天,正好是農歷臘月初八。俗話說“臘八臘八,凍掉下巴”,正是數九寒冬滴水成冰的時節。本是每天上午8點鐘醫療組全體人員開交班會,醫院里人們常稱此為“早會”的時間,這一天7點40分大家已集合在小客廳里,主治醫生吳階平主持了交班會,值夜班的醫生和護士詳細地報告了周總理夜間的病情、治療、睡眠狀況、醒來次數、有何不適等情況。由于總理的病情已經進入最后關頭,每個人都更加細心、緊張。因此除了早會,大家一天要碰頭多次,只要發現一點新情況就隨時討論,提出治療意見與需要注意的事項。

早會后,張佐良走進病室,在心電示波儀旁看了一會兒,沒有發現異常變化,再到總理床邊,見他仍安靜地仰臥在床上,眼睛閉著,臉色灰暗,嘴唇有點青紫,呼吸輕而快,每分鐘有三十多次,脈搏雖然有九十多次,但細弱無力。

張大夫覺得情況不太好,當即將情況報告給了心臟病專家與麻醉科專家。他們決定通知所有專家到場,吳階平等所有醫護人員迅速趕到了周總理的身邊。這意味著搶救周總理生命的緊張工作即將展開。

這一天正好是高振普值班,因為他以前聽醫生們說過,人要是不行了,手先發涼,從總理進入病危階段,他一到總理床邊,就習慣性地先摸摸他的手。要是暖和,他的心就踏實一些;要是涼,他會馬上喊醫生……

8日這天一早,說也奇怪,他摸總理的手并不冷,而且還暖暖的。因為他一夜沒合眼了,就準備去休息一會兒,可沒有走出三四米,就聽見身后的電鈴響了。這個電鈴在緊急情況下才會使用。高振普一聽這電鈴聲,心想不好,趕緊返回去。這時大夫也都跑了過來,一進病房就趕緊看周恩來的心臟監護器,眼看著快速跳動的光波,由一百四一下就掉到了一百三,幾乎就在一分鐘之內,心跳頻率直接掉落到七十以下。

謝榮教授來到周總理床旁,看到總理的病況,他立刻提出要做氣管內插管,并要張佐良向總理報告,征得他的同意。當時張佐良暗想,總理已處在垂危中,神志已經不清楚了,即使清楚,哪還有什么力氣向我們表示同意或是反對呢?

張佐良盡管這么想,但還是按專家的要求去做。他彎下身子,將嘴貼近總理右側耳朵,提高嗓音說:“總理,您的氣管被黏稠的痰堵住了,阻礙呼吸,氧氣進不去,很危險。謝主任要求馬上給您從鼻孔插一根橡皮管進去,把黏痰吸出來,再大量輸入氧氣,就好了,您同意嗎?您如果同意,請您點點頭,或者睜一下眼睛。”

張大夫說這話時,滿屋子的人都屏著呼吸,凝神注視著周總理的反應。

誰也沒有想到,周恩來真的被張大夫叫醒了,他不但睜開了眼睛,還微微地點了一下頭,表示同意。

大家的心一下又升騰起來,只要總理心里明白,還有求生欲望,那一定能搶救過來!

謝教授立即將早就拿在手里的橡皮管迅速準確地插進了周總理的右鼻孔,開動吸引器馬達吸痰,但只聽得橡皮管里的咝咝聲,未見到吸出多少痰液。謝榮果斷地改用稍粗一點的管子插入氣管,又吸了些痰出來后就用手不停地、使勁地捏一個大黑皮球,進行加壓吸氧,并進行體外心臟按壓,希望用這樣的方法挽救總理的生命。

搶救在繼續,但是奇跡卻沒有出現。經過加壓吸氧、體外心臟按壓后,仍看不到病情有所轉機。大家剛升騰起來的希望又一點一點地破滅了。專家們一個個雙眉緊鎖、神情緊張,看來真的到了藥石不醫、難以回天的生命終點了。

張佐良一直握著周總理的右手,感覺到總理的脈搏愈來愈細弱,只見心電圖示波儀上的曲線波發生了明顯變化,從六十一下子到了四十,沒過幾秒,掉到二十,最后心跳曲線拉成一根直線,一下也不跳動了。

周恩來的脈搏停止了跳動,慢慢地,手臂的皮膚也變涼了……

心電圖上畫直線后,搶救工作又進行了十多分鐘。至此,吳階平看了下手表,同幾位專家交換了一下意見后宣布:搶救工作可以停止了,把那些東西都撤掉,并囑咐護士把總理的臉擦干凈,整理好床鋪,用新床單將總理全身覆蓋起來……

還沒有等到吳階平說完話,突然有人扯著嗓子,大聲呼喚:“總理!總理啊!總理!你醒醒啊——”

這聲音把大家壓抑很久的悲傷喚醒,悲痛的感情一下子爆發了,整個房間里哭喊聲一片,大家邊哭邊喊:總理,你醒醒啊……

這悲傷的哭聲中,鄧大姐的哭聲格外令人心碎……

她接到通知來到醫院時,周恩來已經停止了心跳,盡管還在繼續搶救,但那已是無濟于事的搶救程序。

這天上午8點,醫院一上班,鄧穎超就讓趙煒給醫院打個電話問問情況。8點時總理情況還在正常范圍內,于是高振普回復說:還行,一切正常。于是,8點半鄧穎超開始吃早飯,她一連幾天都是很晚從醫院回來,覺得十分疲勞,她對趙煒說,今天我上午先不去了,下午再去。沒有想到,鄧穎超剛吃完早飯,趙煒就接到高振普從醫院打來的電話:總理不行了,正在搶救,快來!趕快來!

趙煒只覺得自己腦袋“嗡”的一聲,知道事情嚴重不妙。她趕緊到鄧穎超的屋里,這時鄧大姐吃完早飯正在刷牙,她看見趙煒神色緊張,便問怎么了。趙煒一下子想起此時不能加重鄧大姐的精神負擔,于是她努力裝作平靜的樣子說:“小高打電話,要我們馬上到醫院去。”

鄧穎超因為之前也有過數次被緊急叫去的經歷,似乎沒有意識到這一次是周恩來生命中的最后一次緊急通知。盡管西花廳距離三〇五醫院很近,只要十分鐘就可以到,但在車上短暫的時間里,趙煒非常冷靜,她覺得應該給鄧大姐一點暗示,萬一總理搶救不過來,讓她有個思想準備。她告訴鄧穎超:“剛才打電話來,說情況不好。”

鄧穎超扭頭望著趙煒,一下子全明白了,一下汽車,就一路小跑奔向病房。

推開病房的門一看,屋里所有的東西全都撤了,只有茶幾上大夫進行搶救的機器還在。工作人員都已經站在靠墻的一邊哭得上氣不接下氣,再看拉成一條線的心電圖光波,鄧穎超知道自己來晚了!她不顧醫護人員還在搶救,三步并作兩步一下子撲倒在周恩來身上,邊哭邊喊:“恩來!恩來!我來晚了……”

周恩來好像沉睡一般安詳。自此,歷經三年半患病的周恩來解脫了所有的痛苦,解除了所有插在他身體上的管子,也結束了將近六百天困臥病榻的苦難歲月。

原本隱忍的哭聲頓時成了一片號啕大哭。鄧穎超哆嗦著雙手摸著周恩來的面頰,輕輕地吻了一下他的額頭,無限哀傷地說:“恩來,你走了……”

隨后,一床嶄新的白色被單將總理覆蓋住。

專家、醫生、護士和周總理身邊的工作人員抽泣著,依依不舍地離開了病床,大家都站到房間邊上去,為黨和國家領導人向周總理遺體告別騰出空間。

大家擔心鄧穎超一直這樣悲傷,會引起她的心臟病發作,于是幾位護士過來將她攙扶到病室隔壁的房間里,先休息一下,以節省體力應對下面更加繁重的后事活動。因為待會兒中央領導人陸續到醫院來向周總理遺體致哀與告別時,鄧穎超必須親自守候在旁。

上午11點,中央領導人陸續到齊。鄧穎超向在場的中央領導轉述了周恩來生前提出的三點要求:一,不保留骨灰;二、后事處理不要特殊,不要超過任何人;三、不要開追悼會,不搞遺體告別。鄧穎超說,周恩來的喪事一切由組織決定,她個人沒有什么意見和要求。

聽完鄧穎超的意見,李先念第一個提出反對:不行,不開追悼會不能拿總理來開刀。這樣的話我們沒法向全體人民交代。李先念的反對立刻得到領導們一致贊同,認為就是改革悼念形式,也不能從總理身上開始改革。

領導們討論的結果是,不僅追悼會要開,遺體告別也要搞,至于骨灰是否保留,需要經過毛主席批準。

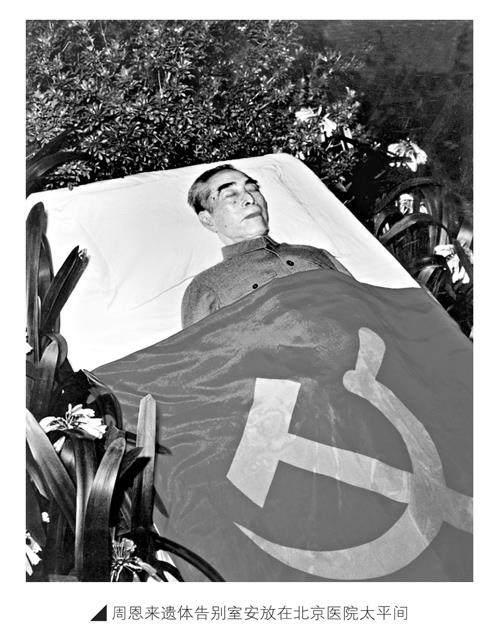

中午11點多,按照事先商定的方案,周總理的遺體被抬到救護車上,被送至北京醫院太平間存放。

在中央沒有宣布周總理逝世的消息之前,盡管上面強調保密,出動的車輛不多,人們很守紀律,然而,周總理住院一年零七個多月,醫療組、警衛與服務人員等成天忙于工作,圍著周總理轉,到各單位及醫院辦事行色匆匆……多少還是讓外人看出了苗頭。所以,周總理逝世的消息還是迅速傳播到了社會上。

剖肝泣血

1976年1月8日中午,周恩來遺體運到北京醫院太平間后,醫護人員和警衛、秘書兵分兩路,分頭處理后事。第一路即醫護人員要對周恩來的遺體進行解剖,第二路即身邊工作人員要去為周恩來準備壽衣與骨灰盒。

遺體解剖,也是周恩來的遺愿。他曾說過,希望他死后,醫院要做病理解剖,以利于弄清楚癌癥的發展和其死亡原因,為醫學事業作最后的貢獻。負責遺體解剖的北京醫院副院長韓宗琦回憶:

當人們慢慢將被單掀開,露出總理消瘦的面容和腹部的幾處手術傷疤的時候,大家的心里都十分難過,當報告各個主要的臟器都有癌瘤轉移的時候,有人再也忍不住哭出了聲音。

此時醫生們猶如剖肝泣血,他們都知道癌癥后期,病人一般都是在劇痛煎熬中咽下最后一口氣的,可想而知,渾身布滿腫瘤的周恩來在生命的最后幾個月里忍受著怎樣的剜心之痛!

遺體解剖后,接下來就是理發、化妝整容、穿衣等善后工作。

前面已說,北京飯店的朱殿華師傅一直想為住院的周總理理發,都被周總理婉拒了。直到1976年元旦前,他還托人捎來口信說要為總理理一次發,讓他干干凈凈過新年。可周恩來想了想,還是拒絕了朱師傅的好意。他不忍讓為他理了二十多年發的老師傅看到自己重病的模樣。結果周恩來整整八個月沒有理發、刮胡子。而周恩來歷史上就是出了名的大胡子,甚至大家曾叫他“胡公”。紅軍長征時,他曾有過八個月不修理胡須的記錄,那時年僅三十六歲的周恩來征戰硝煙,配上一臉兜腮長胡,頗有英雄闖蕩江湖之豪氣。然而此八個月非彼八個月,病魔折磨得只剩下一把骨頭的“胡公”,只能任憑頭發與胡須蓬亂地生長。唯一能做到的,就是盡量不讓熟悉他、愛戴他的人們看見他此般模樣。

直到周恩來逝世,朱師傅才接到了去理發的通知。他說什么也不相信這個噩耗,眼前這個“脫了形”的總理他幾乎認不出來了。

韓宗琦醫生在一邊千叮嚀萬囑咐:千萬千萬,多涂肥皂,刀子弄快一點,手法輕一點,千萬不要把總理的臉給刮破了任何一點。

可是朱師傅無法接受周總理離世這個現實,他的手顫抖起來,拿著的刮胡刀好似千斤重。他只能讓徒弟上手,動手前他囑咐徒弟:以前,我給總理刮胡子要抹幾次肥皂沫,熱毛巾悶好幾遍,使胡子軟和了才能刮下來,現在不能用熱毛巾悶了,不然皮膚的顏色會發紫,化妝時去不掉,不好看。這一說不要緊,徒弟的心理壓力更大了,加之難度又這樣高,徒弟的手哆嗦得不比自己師傅輕多少。徒弟圍著周恩來的遺體轉了幾圈,也是下不了手。

朱師傅看到這種情況后,決定這最后一次為總理整容理發還是由他親手完成。朱師傅握著一把刮胡刀,望著周總理的遺容,心里好似翻江倒海。他抹了一把眼淚,穩了穩神。以前周總理總是利用理發的短暫時間補充一下睡眠,朱師傅基本都是在總理的鼻鼾聲中完成理發工作的。這一次,他望著周恩來沉睡的臉龐,似乎又找回了以前的感覺,他熟練且麻利地修剪頭發,再在僵硬了的腮幫上輕輕地刮去胡子……不大一會兒,周恩來的臉上干干凈凈,沒有一處破損。

朱師傅完成了一個高難度的整容任務。他直起腰,望著周總理,眼淚又流了出來,因為他知道,這是他最后一次為總理理發,也是最后一次看到總理的面容。他在打掃地上頭發時,特意將一縷灰白的頭發悄悄地收了起來,他想保存起來以寄托自己的無限思念。如果這縷頭發還在,那應該是周恩來唯一留存在世的身體之物了。

在朱師傅為總理理發時,衛士長張樹迎和衛士高振普等人也從西花廳把總理的衣服找來了。當時鄧穎超明確地告訴衛士們,不要做新衣服,要選總理平時最喜歡穿的、現有最好的衣服。結果工作人員在周恩來穿過的所有衣服里找來找去,不是太舊就是有補丁,內衣和內褲也幾乎沒有不打補丁的。最后選了一套周恩來冬天穿的灰色中山裝,雖說舊了些,好歹沒有補丁;一件布襯衣,也已穿過多年,不過換了領子和袖口。這幾件衣服,有的穿了幾年,有的甚至穿了十幾年。

當他們把衣服選好后請鄧穎超認定時,鄧穎超含著眼淚點點頭說:“這是恩來的作風,平時為他添置一件衣服都很難,他死后咱們還是要尊重他,不要為他浪費錢了,新的舊的都一樣,最后一把火都要燒掉的。這樣做也許有人會責怪你們,那也是暫時的。”

工作人員把準備好的衣服,用一塊使用多年的紫色布包好,送到了北京醫院。理發整容后就該穿衣服了。韓宗琦接過包袱,打開一看,頓時就火了,這些衣服竟然沒有一件是新的。襯衣太舊了,除領子和袖口還顯得白一些,其他地方都已發黃,顯然是換過領子和袖口的舊襯衣。于是他問可否換一件,得到的回答是:這是最完整的一件了。

他不禁氣憤地沖著周恩來的衛士們喊道:“你們這是什么意思?你們想干什么?怎么拿來這樣的衣服?為什么不做新的?……我自己出錢給總理做行不行啊?……你們跟總理那么多年,你們對得起他嗎?”

張樹迎、高振普等人聽著他的這番指責,無話可說。因為他們知道韓宗琦的父輩和周恩來、鄧穎超有深厚的交情,從韓宗琦管鄧穎超叫“鄧姨”,就可見兩家關系不同一般。周恩來去世對于韓宗琦來說,也有著失去親人一般的切膚之痛。

韓宗琦從小就認識鄧穎超,他的母親和鄧穎超曾是天津女子師范學堂的同窗好友。在抗戰期間,韓宗琦的父親在重慶開牙科診所,一家住在重慶,周恩來和鄧穎超在重慶八路軍辦事處忙于國共合作。他們兩家同居一地,經常往來,就連韓宗琦父母在上海居住的房子也是周恩來轉讓給他們居住的,而且這種友誼一直保持到中華人民共和國成立后。1950年,二十七歲的韓宗琦子承父業,已經是天津醫學院附屬醫院口腔科主任醫師了。那時起他開始做周總理的口腔保健醫生。由于頻頻來京出診,加之他的鑲牙技術越來越精湛,中央首長們也隨著年紀增大,口腔保健的需求量越來越大,于是他1974年被調到北京醫院擔任副院長,成為一名為首長服務的口腔專業方面的專家。

這一次,他主動請纓,要求負責周總理的后事。某種意義上這已經不完全是出自一個醫生的職責,而是他覺得自己是晚輩,應該盡自己的孝道。事后,鄧穎超很感慨,對他說:“我們這輩子沒兒沒女,想不到恩來倒得了你的濟了。”

“得濟”,在北方被認為是一種孝道。所以韓宗琦能為世人愛戴和敬仰的周總理做最后的事情——遺體解剖、整容、穿衣、布置靈堂并一直守候在靈前,讓他欣慰終生。

其實,韓宗琦的痛也是張樹迎、高振普他們這些日夜跟隨總理身邊,不是親人勝似親人的人的痛。韓宗琦的不愿意也是他們的不情愿。正像鄧穎超說的那樣:這樣做也許有人會責怪你們,那也是暫時的。

韓宗琦漸漸平息了火氣,他也知道,總理最后連一件新衣服也沒有,衛士們心里也很難受,也很不是滋味,沖他們發火也沒有用。

后來韓宗琦知道這是鄧穎超為尊重周恩來生前節儉的習慣,不得已而為之。他這才無奈地收下了“壽衣”。

穿衣的時候,韓宗琦看見周恩來手腕上那塊20世紀50年代生產的“上海牌”國產手表還在嘀嘀嗒嗒地走動著。他含著眼淚將表摘下,一看手表的表帶壞了,是用白布帶子代替的,表盤也已發黃,只有指針還在頑強地走動著,而且分秒不差……

韓宗琦決定留下這塊手表和那枚長方形的“為人民服務”的毛主席像章。他留下手表是想留給人們看那白布表帶和已經發黃的表盤,留下像章是想自己作個紀念。如今,這兩件文物都陳列在天津周恩來鄧穎超紀念館里。

換完衣服,該最后一項了——化妝。

由于長期遭受疾病的折磨,周恩來已經非常消瘦,眼眶和兩頰塌陷得都很厲害。對于總理的整容,鄧穎超曾經對韓宗琦專門作過交代:“不要把恩來整理得像擦胭脂抹粉這種,要帶一些病容,因為他是病了那么久的一個人。”

夜間11點,經過理發、穿衣、整容及化妝后的周總理遺體被安放到北京醫院那間不足一百平方米的房子里,前面沒有過道,一扇門直通戶外。總理遺體停放在屋子中間,四周放著塑料盆花,緊貼四壁放著幾層花圈。除了站立幾個守靈人員,所剩空間僅夠吊唁者成單行走一小圈了。

這個條件十分簡陋并且十分狹小的太平間,將是首都各界人士向周恩來遺體告別的靈堂。

鄧穎超來到靈堂,她流著眼淚,滿意地點了頭。特別是周恩來的遺容,沒有上胭脂,只是上了一點點色,看起來雖然帶有生病的樣子,但神態十分平靜,就像安睡一樣。

緊接著,西花廳的工作人員與周恩來治喪辦公室的同志一起去八寶山革命公墓選購骨灰盒。那里的負責人拿出兩種骨灰盒來,一種裝飾性的東西較多,價錢較貴;另一種便宜,花色也可以。他們覺得貴的那種顯得不太素雅和莊重,便決定依據周總理和鄧大姐的喜好買那種便宜的。不想那便宜的當時只剩兩個,一個掉了一塊漆皮,一個是漆皮完整,但盒蓋不太好用,開起來有點費勁。他們想骨灰裝進去后是不會經常打開蓋的,就選擇了漆皮完整但開合不便的骨灰盒。

回來后,張樹迎和高振普向鄧穎超匯報,并請她過目。鄧穎超說:“不用看了,全權委托給你們了。骨灰盒只是一種形式,沒必要那么講究。”

的確如此,骨灰盒對于周恩來來講可能就用幾天,追悼會后,他的骨灰就要撒向天空……所以,誰也無法改變這個結果。

為避免大批親屬來京參加吊唁,鄧穎超特意口述了一封電文,告訴外地的親屬們聽到總理逝世的消息后不要來京。電文大意是:人已經不在了,親屬來了非但沒有什么意義,反而是一筆浪費,還不如在自己的工作崗位上努力工作,這才是對死者的最好紀念。她還交代說,“等我死的時候也不許他們來北京”。就這樣,周恩來家鄉淮安與其他地方的親戚們接到電報后,按照鄧穎超電報的意思都沒有進京吊唁。