遠洋船舶數據監控模型設計與實現

鄧梓昭

摘要:綜合船舶報文到報情況、氣象觀測要素質量,以船舶報文到報率、氣象要素實有率及正確率作為評估指標,形成一套基于加乘混合法的多指標評價模型,對船舶進行量化評估,及時反饋問題,從而完善對遠洋船舶數據的日常監視。模型的設計與實現,從單一數據到報率監控考核轉變為針對氣象要素有效性的監視,同時實現自動化監視和評估,解決了以往業務中人工考核繁瑣、時效性差、數據質量監控力度不足等問題,實現了遠洋船舶數據精細化運維監控。

關鍵詞:數據監控;遠洋船舶;氣象要素;監控評估

一、前言

2009年,為了彌補我國海上氣象信息觀測工作基礎薄弱、海上氣象信息不足的狀況,提高海上天氣預報準確率及氣象服務能力,在中國氣象局相關職能部門協調下,國家氣象信息中心與相關航運部門開展了海上船舶氣象觀測資料收集傳輸工作[1]。目前遠洋船舶數據的監視考核仍停留在定期手工匯總整理、人工干預的階段,考核繁瑣、時效性差等不足因素導致對船舶數據的監控頻次不足,不能很好滿足業務需要。與此同時,船舶觀測資料以人工觀測、人工發報為常見形式,往往受人為因素、網絡故障、船舶靠岸等不可預測情況影響[2],出現由于缺測、手工錄入錯誤數據以及探測設備故障等因素導致的數據質量問題,而傳統的針對單一完整率、及時率的考核監控模式并不能保證這些數據質量問題及時被監控、發現并反饋,進而導致數據無法使用。

二、船舶數據監控模型構建

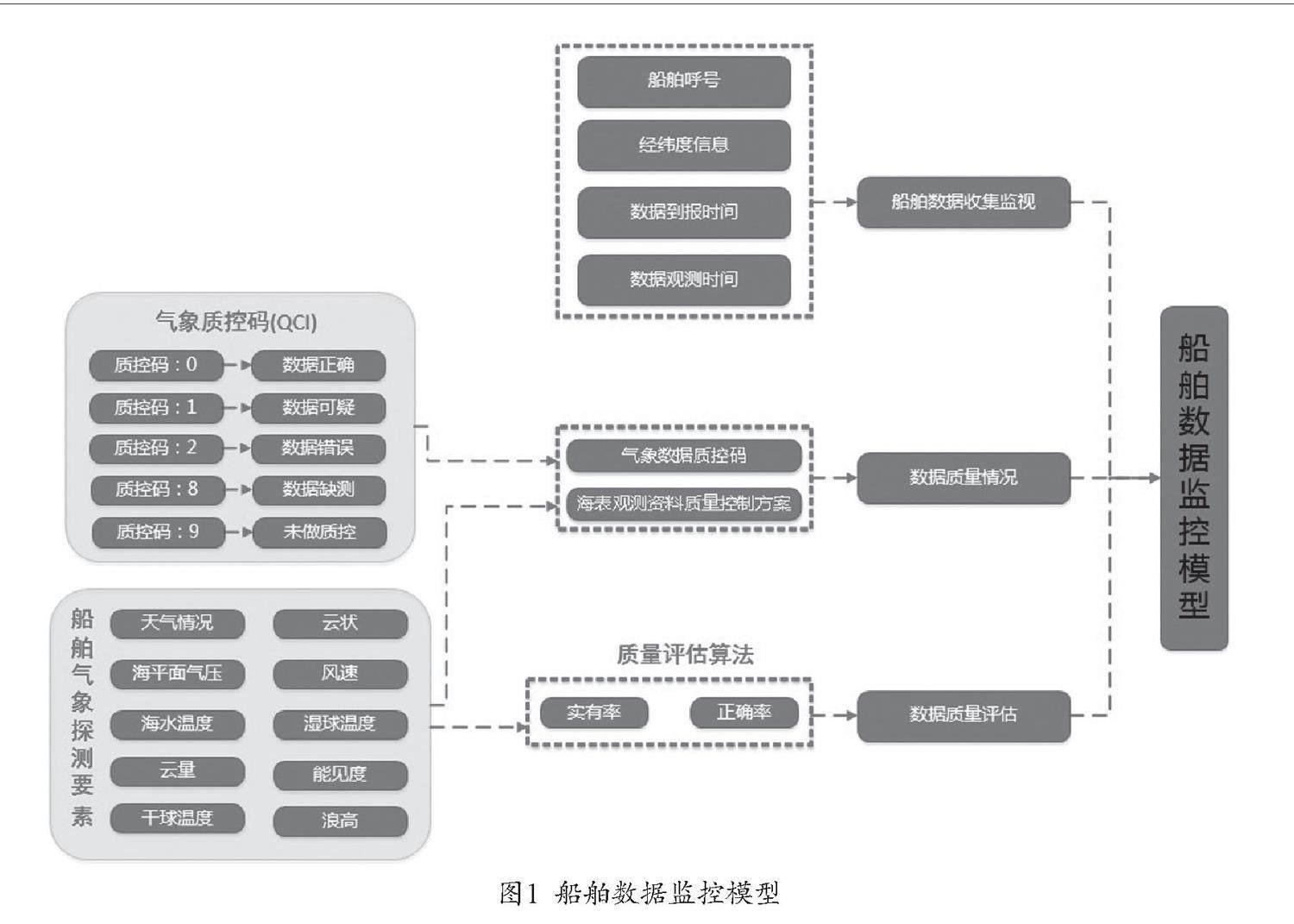

監控模型在綜合船舶報文到報情況、氣象觀測要素質量的基礎上,基于海洋氣象要素質量控制方法及質控碼信息,以報文到報率、要素實有率、要素正確率為評估指標,形成一套基于加乘混合法的多指標評價模型,對船舶數據進行量化評估,從而對船舶數據進行監控,及時反饋問題船舶。監控模型詳見圖1。

(一)完整性監控

通過梳理船舶報文業務時次、應到船舶數量信息,將遠洋船舶監控納入目前信息中心業務化運行的“天鏡”綜合氣象監控系統[3]中,按照船舶呼號及到報時間對考核船舶進行實時監視,并設置合理告警閾值,及時反饋到報情況并跟進。

(二)數據質量評估

監控模型對船舶探測要素的質量控制碼以月為周期進行統計,在此基礎上對船舶數據進行評估。模型主要針對報文到報率、氣象要素綜合實有率以及綜合正確率進行評估,并基于加乘混合法得到船舶綜合考核結果,以此作為判定船舶質量情況的重要依據。

1.指標選取及構建

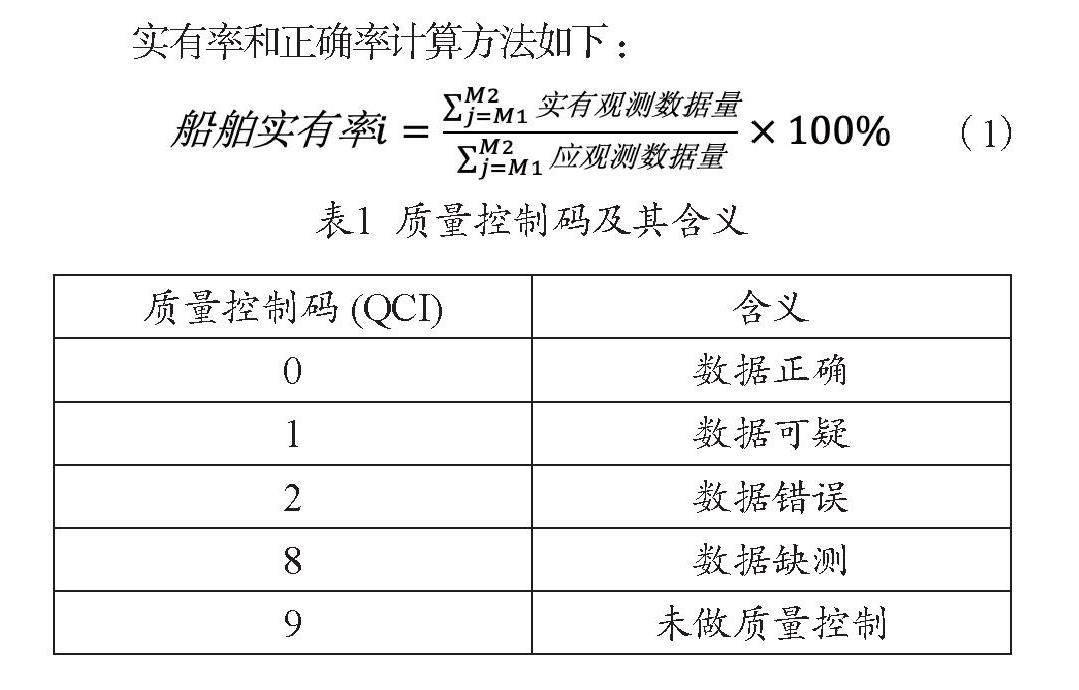

船舶觀測要素包括10種,分別是天氣情況、海平面氣壓、干球溫度、濕球溫度、風速、海水溫度、能見度、云狀、云量及浪高觀測。涉及的質量控制結果均依據現有信息中心業務化使用的氣象要素質量控制方法和質控信息[4-5]。質控碼信息詳見表1。

參照相關研究及數據集研制所采用的評估方法[6-8],模型對每月考核船舶所觀測氣象要素的質控碼信息進行統計,涉及船舶應觀測數據量、實有觀測數據量、正確觀測數據量。其中,應觀測數據量包含每艘船舶所有的探測數據數量;實有觀測數據量為氣象觀測數據中對應質控碼信息為非“8”的數量;正確觀測數據量為氣象觀測數據中對應質控碼信息為“0”的數量。

實有率和正確率計算方法如下:

(1)

(2)

(1)-(2)式中,

i表示第i艘船舶;

j表示日期,j=M1,M1+1,M1+2,……M2,M1為起始日期,M2為截止日期。

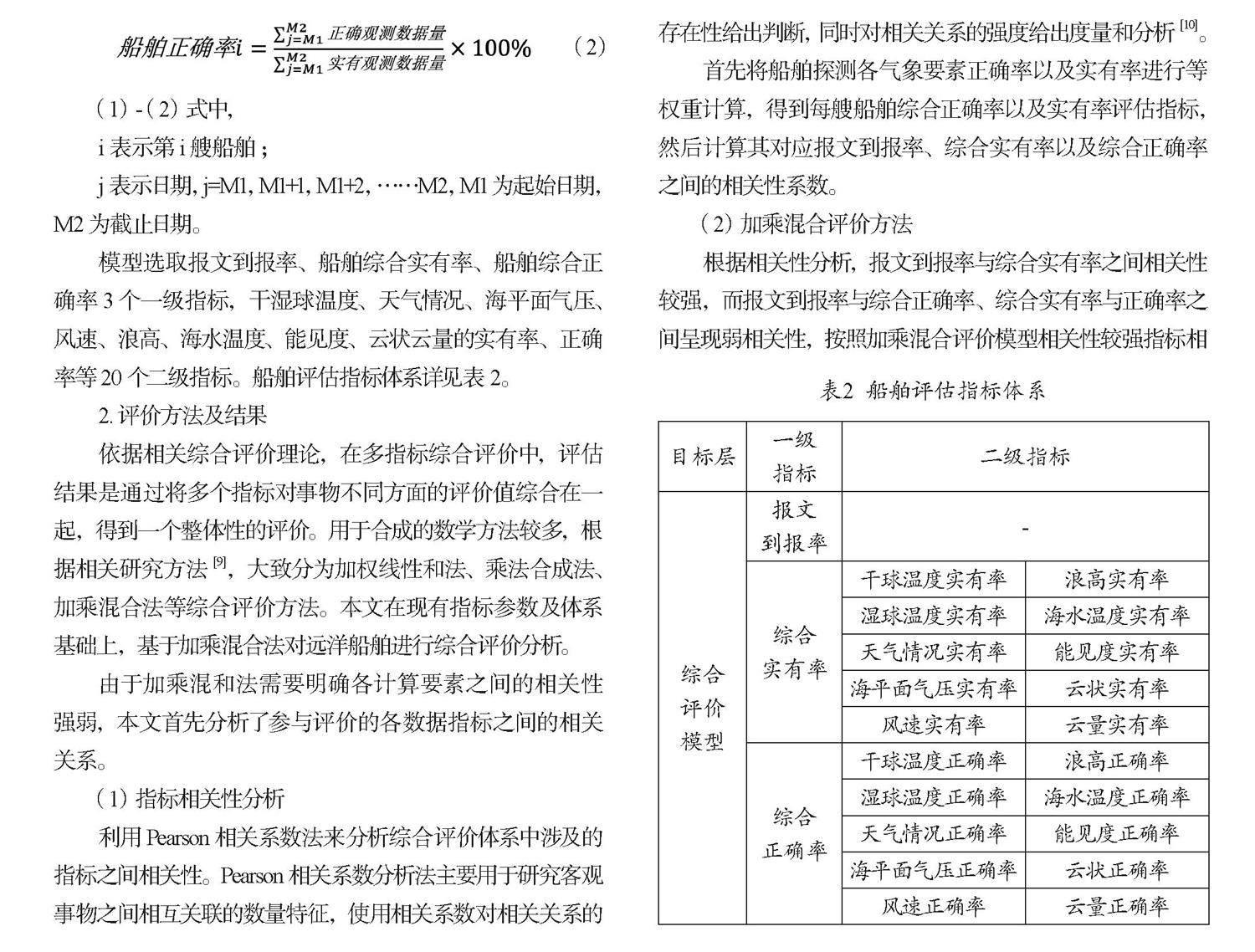

模型選取報文到報率、船舶綜合實有率、船舶綜合正確率3個一級指標,干濕球溫度、天氣情況、海平面氣壓、風速、浪高、海水溫度、能見度、云狀云量的實有率、正確率等20個二級指標。船舶評估指標體系詳見表2。

2.評價方法及結果

依據相關綜合評價理論,在多指標綜合評價中,評估結果是通過將多個指標對事物不同方面的評價值綜合在一起,得到一個整體性的評價。用于合成的數學方法較多,根據相關研究方法[9],大致分為加權線性和法、乘法合成法、加乘混合法等綜合評價方法。本文在現有指標參數及體系基礎上,基于加乘混合法對遠洋船舶進行綜合評價分析。

由于加乘混和法需要明確各計算要素之間的相關性強弱,本文首先分析了參與評價的各數據指標之間的相關關系。

(1)指標相關性分析

利用Pearson相關系數法來分析綜合評價體系中涉及的指標之間相關性。Pearson相關系數分析法主要用于研究客觀事物之間相互關聯的數量特征,使用相關系數對相關關系的存在性給出判斷,同時對相關關系的強度給出度量和分析[10]。

首先將船舶探測各氣象要素正確率以及實有率進行等權重計算,得到每艘船舶綜合正確率以及實有率評估指標,然后計算其對應報文到報率、綜合實有率以及綜合正確率之間的相關性系數。

(2)加乘混合評價方法

根據相關性分析,報文到報率與綜合實有率之間相關性較強,而報文到報率與綜合正確率、綜合實有率與正確率之間呈現弱相關性,按照加乘混合評價模型相關性較強指標相乘、差異較大指標相加原則,本文將船舶報文到報率與綜合實有率相乘,再與綜合正確率相加,最終得到船舶綜合評估數值。

具體公式如下:

(3)

(4)

Uj表示第i艘船舶第j個要素的實有率;

Vj表示第i艘船舶第j個要素的正確率;

Yi表示第i艘船舶的要素綜合實有率;

Zi表示第i艘船舶的要素綜合正確率;

n為船舶探測要素個數。

(5)

Ai表示第i艘船舶的綜合評估值;

Xi表示第i艘船舶的報文到報率。

(3)評估結果

經過評估計算,最終得到每月遠洋船舶綜合評價數值及排序情況,依據評判數值選取綜合評估值域的后10%進行重點關注。評價體系中涉及各指標的評價值均在[0,1]范圍內,經過加乘混合評價后,綜合評估值的值域在[0,2]范圍內。

每月動態對考核船舶進行評估,評估值較低的船舶需要與數據提供方協商溝通,考慮是否存在船舶數據傳輸中斷、數據缺報或者儀器設備故障等因素,進而判斷是否需要替換船舶。

三、 船舶監控模型實現

(一)功能設計

系統應用架構由數據接入層、功能層和展示層組成。數據接入層包含數據接入和數據存儲模塊,確保船舶監控模型從數據庫中采集實時業務數據。功能層包括船舶完整性、要素質控情況統計及評估功能模塊。展示層主要對功能層評估數據做進一步展示,主要為數據圖表、地圖軌跡可視化等功能模塊。模型系統架構詳見圖2。

系統模型流程設計方面,監控評估流程包括業務庫實時數據接入、數據完整性監控、質控信息統計與評估、船舶軌跡可視化。系統模型流程詳見圖3。

(二)完整性監控

獲取實時業務數據后,通過與考核船舶清單進行對比,監控模型及時統計當日船舶到報情況。

(三)質量評估

基于觀測要素質控結果,以月為考核周期,對船舶傳輸及質量情況進行綜合評估。船舶評估結果詳見表3。

通過評估結果,可以看出船舶呼號為VRDQ5、SVCL9的評估數值為0,在[0,0.2]區間,屬于存在問題船舶,需進一步核查數據缺收、觀測要素質量問題,及時與數據提供方進行反饋,判斷是否存在船舶退租或其他觀測設備問題。

四、結語

本文以國家氣象信息中心實時傳輸的遠洋船舶氣象數據作為研究對象,通過構建監控模型,對其數據傳輸的完整性以及質量情況進行更為及時、有效的運維監控工作,驗證模型可行性。系統模型通過對船舶數據的監控、評估結果表明,文中的監控和評估模式簡明且適用,可以對船舶報文傳輸及所探測的氣象數據質量情況進行及時、有效的運維監控,確保數據有效應用。

參考文獻

[1]張鈦仁,宋溱,陳松軍,等.海洋船舶氣象觀測信息有關情況調研報告[J].氣象軟科學,2008(04):83-87.

[2]彭垣.影響船舶測報資料質量因素的初步分析[J].海洋通報,1997,16(04):72-77.

[3]孫超,氣象綜合業務實時監控系統(天鏡).北京市,國家氣象信息中心,2022-08-29.

[4]張冬斌,全球海表觀測資料質量控制方案.北京市,國家氣象信息中心,2020-09-27.

[5]張冬斌,海表觀測資料質量評估方案.北京市,國家氣象信息中心,2020-09-27.

[6]高靜,劉一鳴,任芝花,等.中國主要作物生長發育長序列產品的研制及應用[J].氣象科技進展,2018,8(01):189-196.

[7]張強,趙煜飛,范邵華.中國國家級氣象臺站小時降水數據集研制[J].暴雨災害,2016,35(02):182-186.

[8]侯靈,楊玉紅,陳曉慶.廣東省區域自動站數據的質量分析與評估[J].廣東氣象,2019,41(05):51-53.

[9]邱東.多指標綜合評價中合成方法的系統分析[J].財經問題研究,1991(06):39-42.

[10]黃毅,聶文志.Pearson相關系數分析法在西太平洋副高特征量分析中的應用[C]//第30屆中國氣象學會年會.中國氣象學會,2013.

作者單位:國家氣象信息中心

■ 責任編輯:王穎振、楊惠娟