人本視角下多維數(shù)字技術(shù)在總體城市設(shè)計中的集成應(yīng)用探索

劉文波 徐夢潔 孫洋洋

關(guān)鍵詞:數(shù)字技術(shù);多源數(shù)據(jù);存量地區(qū);城市設(shè)計

0 引言

隨著我國城鎮(zhèn)化步入后半程,城市設(shè)計已由增量階段的藍(lán)圖式設(shè)計逐漸轉(zhuǎn)向存量時代的治理型設(shè)計。相比藍(lán)圖式城市設(shè)計,在“見物又見人”的治理型城市設(shè)計中,其研究和實(shí)踐關(guān)注點(diǎn)從聚焦形態(tài)美學(xué)轉(zhuǎn)向更加追求人本品質(zhì),其核心服務(wù)對象“人”也從模糊畫像向精準(zhǔn)在地群體轉(zhuǎn)變。

以往受制于數(shù)據(jù)和技術(shù),人本尺度分析精度的數(shù)據(jù)難以在城市尺度分析范圍上獲得[2]。隨著新數(shù)據(jù)和新技術(shù)環(huán)境發(fā)展,城市設(shè)計方法與新數(shù)據(jù)、新技術(shù)的協(xié)作得到了應(yīng)用推廣,便于人們更全面和精準(zhǔn)地認(rèn)知城市。一方面,開源地圖、街景等數(shù)據(jù)使人們了解城市運(yùn)行體征的廣度和便捷度顯著提升;興趣點(diǎn)、位置服務(wù)等數(shù)據(jù)便于我們結(jié)合人在城市中活動的時空軌跡解讀多要素聯(lián)動。另一方面,空間大數(shù)據(jù)自動化獲取處理、多學(xué)科交叉量化分析和基于機(jī)器學(xué)習(xí)的規(guī)劃模擬仿真等多維新技術(shù)的不斷涌現(xiàn),為空間本底識別與規(guī)劃設(shè)計決策提供量化分析手段。

當(dāng)前,數(shù)字技術(shù)在城市設(shè)計某個單一維度,如街道空間品質(zhì)評價、公共空間活力測度等方面已有較為成熟的研究成果,但如何在一個城市設(shè)計項目中合理選擇并運(yùn)用這些紛繁復(fù)雜的數(shù)字技術(shù),以全面精準(zhǔn)支持存量地區(qū)城市設(shè)計編制的現(xiàn)狀診斷、模擬校驗等全過程,目前尚缺乏系統(tǒng)性總結(jié)和綜合性集成應(yīng)用。本文系統(tǒng)總結(jié)梳理人本導(dǎo)向的城市設(shè)計多維數(shù)字技術(shù),構(gòu)建面向存量型城市設(shè)計編研全過程的數(shù)字技術(shù)“工具箱”,并以太原市總體城市設(shè)計為例,探討數(shù)字技術(shù)集成應(yīng)用方法,以期為存量時期城市設(shè)計實(shí)踐中的數(shù)字技術(shù)應(yīng)用提供參考。

1 數(shù)字技術(shù)助力城市設(shè)計編研的4個維度

2021年發(fā)布的《國土空間規(guī)劃城市設(shè)計指南》要求以整體統(tǒng)籌、以人為本、因地制宜、問題導(dǎo)向為原則開展城市設(shè)計工作,以“國土空間整體布局的結(jié)構(gòu)優(yōu)化、生態(tài)系統(tǒng)的健康持續(xù)、歷史文脈的傳承發(fā)展、功能組織的活力有序、風(fēng)貌特色的引導(dǎo)控制和公共空間的系統(tǒng)建設(shè)”為主要工作目標(biāo)。存量地區(qū)城市設(shè)計目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)需要面臨復(fù)雜的建成現(xiàn)狀,及其背后社會、經(jīng)濟(jì)和文化等多元復(fù)雜系統(tǒng),需要兼顧目標(biāo)導(dǎo)向和問題導(dǎo)向,對存量地區(qū)的過去與未來、物質(zhì)與非物質(zhì)因素進(jìn)行系統(tǒng)綜合考量,基于人本視角,塑造美好人居環(huán)境和宜人空間場所。總結(jié)來看,數(shù)字技術(shù)能夠?qū)Υ媪康貐^(qū)城市設(shè)計的4個關(guān)注維度在現(xiàn)狀診斷和方案模擬校驗等過程中起到量化支撐作用。

1.1 重構(gòu)城市總體空間格局

城市空間格局是城市各類要素的空間形態(tài)或功能布局,存量時期城市設(shè)計重點(diǎn)對功能結(jié)構(gòu)、中心體系、道路網(wǎng)絡(luò)、通風(fēng)廊道和生態(tài)網(wǎng)絡(luò)等進(jìn)行精細(xì)化診斷、分析和重構(gòu)。

目前基于地理空間大數(shù)據(jù)和多維數(shù)字技術(shù)的城市空間格局定量化診斷分析研究已較為成熟。功能結(jié)構(gòu)方面,主要通過聚類分析、機(jī)器學(xué)習(xí)等方法提取人地業(yè)等數(shù)據(jù)的分布及分級情況,識別城市的結(jié)構(gòu)和功能分布。如鈕心毅等[3]采用手機(jī)信令獲取用戶時空分布,識別公共中心體系、功能分區(qū)等;姜佳怡等[4]統(tǒng)計各研究單元各類POI占比,進(jìn)行城市功能區(qū)識別;楊俊宴等[5]交叉利用建筑形態(tài)及業(yè)態(tài)POI,采用監(jiān)督深度學(xué)習(xí)進(jìn)行城市用地精細(xì)識別。道路網(wǎng)絡(luò)方面,典型方法是利用開放地圖數(shù)據(jù)識別全時段交通擁堵路段,如鄭凌瀚[6]基于高德地圖數(shù)據(jù)分析上海市快速路路網(wǎng)擁堵成因。

同時,多維數(shù)字技術(shù)為規(guī)劃設(shè)計方案的模擬校驗提供助力。道路網(wǎng)絡(luò)方面,多利用空間句法對規(guī)劃前后街道網(wǎng)絡(luò)的集成度、選擇度等指標(biāo)進(jìn)行對比,宋小冬等[7]系統(tǒng)比較了相關(guān)方法的適用性。通風(fēng)廊道構(gòu)建方面,典型研究有匡曉明等[8]、張桂欣等[9]利用ENVI-met從通風(fēng)效能、局地?zé)岘h(huán)境等方面進(jìn)行多方案對比研究;劉勇洪等[10]基于粗糙度長度、天空開闊度等對存量地區(qū)通風(fēng)潛力進(jìn)行評價。生態(tài)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建的方法大致分為基于生物多樣性保護(hù)的最小成本路徑法[11]、基于生態(tài)安全等目標(biāo)的適宜性分析法[12],以及基于網(wǎng)絡(luò)連接度、線點(diǎn)率和閉合度等指標(biāo)的網(wǎng)絡(luò)分析法[13]。

總體而言,對現(xiàn)有城市空間格局進(jìn)行量化評價的技術(shù)較為多元,尤其是對于現(xiàn)狀空間格局的診斷技術(shù)已較為完善。而針對模擬校驗階段的各種技術(shù)有特定情況下的最佳適用性,需要在實(shí)踐中合理選擇,發(fā)揮各自優(yōu)勢。

1.2 優(yōu)化城市空間形態(tài)秩序

城市設(shè)計作為富有秩序的城市空間的有效織補(bǔ)和建構(gòu)手段,需要對建筑高度、天際輪廓和城市地標(biāo)等空間要素進(jìn)行引導(dǎo)控制。相關(guān)理論和實(shí)踐研究聚焦兩方面。一是空間形態(tài)秩序的現(xiàn)狀診斷。針對城市天際線,學(xué)者們從視覺影響[14]、分形理論[15]等方面提出諸多量化分析方法,旨在塑造整體有序、重點(diǎn)突出和特色鮮明的城市天際輪廓。針對城市地標(biāo)識別,較為成熟的方法有陳香等[16]基于知名度、通達(dá)度和個體特征等因子的分層提取法,凡來等[17]基于圖像語義識別與文本語義分析法進(jìn)行地標(biāo)等的城市意象提取,以及鞏玥[18]基于隨機(jī)森林算法進(jìn)行的城市地標(biāo)提取。二是構(gòu)建適宜模型對空間秩序進(jìn)行管控。在高度管控方面,主要分為基于景觀眺望的視覺影響分析法[19]和基于多因子評價的疊加分析法[20]。在強(qiáng)度管控方面,多基于不同目標(biāo)導(dǎo)向構(gòu)建強(qiáng)度分區(qū)管控模型,如薄力之等[21]探討了基于公共中心和公共交通導(dǎo)向的寧波中心城建設(shè)強(qiáng)度分區(qū)規(guī)劃。

空間形態(tài)秩序維度的數(shù)字技術(shù)應(yīng)用應(yīng)注意以下3點(diǎn):①以美學(xué)為基礎(chǔ)的量化指標(biāo)目的在于幫助規(guī)劃師加強(qiáng)對空間秩序的認(rèn)識,不能直接評價方案優(yōu)劣;②多因子疊加分析中因子選擇及權(quán)重設(shè)計會極大影響評價結(jié)果,需因地制宜合理制定;③在存量時期,受限于既定的建成環(huán)境,研究成果較難從全局對城市空間秩序進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整,如何針對存量空間加強(qiáng)理論和技術(shù)的現(xiàn)實(shí)適應(yīng)性是今后的重點(diǎn)研究方向。

1.3 塑造城市文化風(fēng)貌特色

城市風(fēng)貌特色的塑造應(yīng)立足于對城市歷史演進(jìn)過程中所形成的文化遺存、特色要素、環(huán)境風(fēng)貌和人本需求等的深入診斷,解決風(fēng)貌特色所面臨的現(xiàn)實(shí)問題。傳統(tǒng)城市設(shè)計中對風(fēng)貌特色的診斷主要依靠主觀感知,近年來隨著機(jī)器學(xué)習(xí)算法和智能設(shè)備在規(guī)劃學(xué)科中的應(yīng)用,城市色彩、景觀品質(zhì)和文化意象等抽象的感知評價結(jié)果能夠得到數(shù)字化轉(zhuǎn)譯。

城市色彩提取主要是利用深度學(xué)習(xí)算法對街景圖像中的視覺信息進(jìn)行量化分析,如江浩波等[22]運(yùn)用街景圖像識別技術(shù)進(jìn)行建筑色彩分析與主導(dǎo)色提取。景觀品質(zhì)評價方面,典型研究有葉宇等[23]利用街景圖像語義識別技術(shù)提取天空、人行道、車道、建筑和綠化等要素,并進(jìn)一步使用人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法訓(xùn)練街道場所品質(zhì)評價模型;李舒揚(yáng)等[24]提取社交媒體中空間審美相關(guān)文本和圖像信息,利用語義分析法評價空間品質(zhì);劉昆等[25]通過眼動追蹤和腦電技術(shù)引導(dǎo)公眾參與空間品質(zhì)評價。文化意象感知方面多利用主題模型的文本語義挖掘技術(shù),借助社交媒體數(shù)據(jù)展開研究,如曹越皓等[26]借助微博數(shù)據(jù),研究城市意象的結(jié)構(gòu)、類型和評價。

風(fēng)貌特色維度的數(shù)字技術(shù)應(yīng)用將理性空間分析與傳統(tǒng)空間感知手段相結(jié)合,以計算機(jī)深度學(xué)習(xí)算法為主構(gòu)建了城市空間感知評價新方法,但當(dāng)前人工智能尚在快速發(fā)展階段,加之城市空間的復(fù)雜性,此類研究還有待繼續(xù)探索完善。

1.4 完善城市公共活動體系

城市公共活動體系由公共空間、公共服務(wù)設(shè)施和慢行體系等公共要素構(gòu)成。應(yīng)對存量地區(qū)普遍存在的公共要素總量不足、布局不均和活力偏低等問題,數(shù)字技術(shù)聚焦以下兩方面研究。

一是對現(xiàn)狀公共要素的可達(dá)性、活力等進(jìn)行充分的診斷。公共要素可達(dá)性研究包括空間可達(dá)性和規(guī)模可達(dá)性兩方面,空間可達(dá)性主要包括GIS網(wǎng)絡(luò)分析、基于在線地圖導(dǎo)航的可達(dá)性分析[27]兩類方法,規(guī)模可達(dá)性主要利用高斯兩步移動搜索法進(jìn)行公平視角的可達(dá)性測度[28]。在活力測度方面,包括利用LBS定位數(shù)據(jù)[29]、手機(jī)信令[30]等多源大數(shù)據(jù)進(jìn)行大尺度的空間活力研究和利用智能采集設(shè)備[31]進(jìn)行小尺度的空間活力研究等類型。

二是在土地資源總量有限的約束下,通過構(gòu)建科學(xué)的量化分析模型進(jìn)行方案模擬校驗,實(shí)現(xiàn)增量公共要素的精準(zhǔn)布局。關(guān)于公共服務(wù)設(shè)施布局的模型類型較多、優(yōu)化目標(biāo)各異,應(yīng)用最廣泛的是區(qū)位分配模型(location-allocation model)[32],可通過ArcGIS的區(qū)位分配集成模塊實(shí)現(xiàn)。此外,公平最大化模型、多目標(biāo)規(guī)劃模型和決策樹模型[33]也有一定程度的應(yīng)用,但需要較強(qiáng)的數(shù)理知識和計算機(jī)能力支撐。

目前,公共要素的均衡和選址等空間層面的研究已較為成熟,未來需加強(qiáng)對于人群畫像、活動時段和要素類型的匹配研究,實(shí)現(xiàn)“以人為本”的公共要素的精準(zhǔn)配置。

2 城市設(shè)計數(shù)字技術(shù)“工具箱”的構(gòu)建

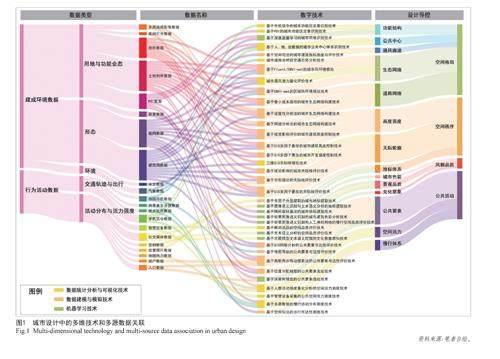

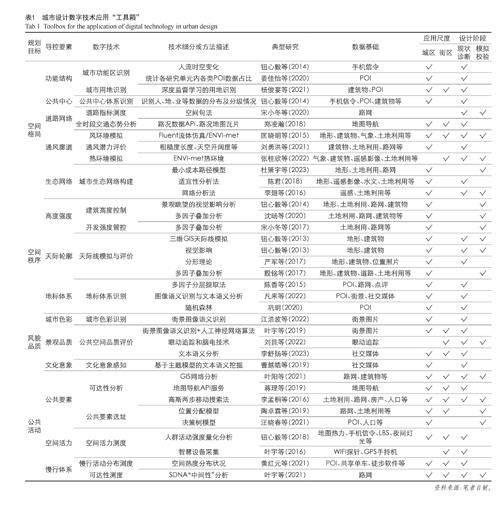

存量地區(qū)復(fù)雜多元的社會經(jīng)濟(jì)與空間博弈問題使城市設(shè)計的技術(shù)內(nèi)容必然走向更加系統(tǒng)化、多樣化和定制化的解決方案范式。為了使城市設(shè)計編研工作更加有的放矢,本文以空間格局、空間秩序、風(fēng)貌品質(zhì)和公共活動4大維度城市設(shè)計關(guān)注重點(diǎn)為基礎(chǔ),細(xì)分14項管控要素,依據(jù)易實(shí)現(xiàn)、較常用和盡量全等原則,篩選出36項數(shù)字技術(shù),構(gòu)建城市設(shè)計數(shù)字技術(shù)“工具箱”(見圖1,表1),大致分為數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析與可視化技術(shù)、數(shù)據(jù)建模與模擬技術(shù)及機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)3類。明確各項數(shù)字技術(shù)的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)、典型研究、應(yīng)用尺度和設(shè)計階段,便于規(guī)劃工作者結(jié)合現(xiàn)狀問題及規(guī)劃目標(biāo),進(jìn)行定制化的數(shù)字技術(shù)和多源數(shù)據(jù)菜單式選擇。

3 太原市總體城市設(shè)計中的數(shù)字技術(shù)集成應(yīng)用探索

太原市擁有優(yōu)越的自然山水格局和悠久的歷史文化底蘊(yùn),但存在山水不連、文脈不顯、活力不足和風(fēng)貌不清等問題。針對中心城區(qū)存量與增量交織的復(fù)雜性,綜合運(yùn)用多維數(shù)字技術(shù)和多源數(shù)據(jù)進(jìn)行定量診斷分析模擬,落實(shí)“錨固山水生態(tài)格局、重塑都市風(fēng)貌秩序、彰顯城市人文特色、營造公共空間體系”4大核心任務(wù),全面重塑太原市生態(tài)和人文價值。

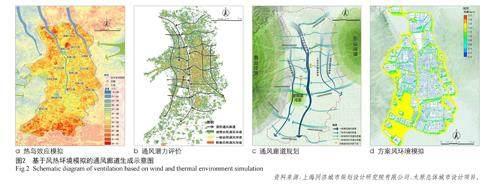

3.1 基于風(fēng)熱環(huán)境模擬的山水生態(tài)格局錨固

構(gòu)建通山達(dá)水、藍(lán)綠交織的生態(tài)格局是總體城市設(shè)計的重要目標(biāo)。通過對典型日Landsat衛(wèi)星遙感影像的熱島效應(yīng)分析可見,太原市已形成連綿熱島區(qū)域。面對老城區(qū)既定的建成環(huán)境現(xiàn)狀,規(guī)劃采用基于迎風(fēng)面積密度算法識別老城區(qū)潛在風(fēng)廊。根據(jù)分析結(jié)果,規(guī)劃4條南北向季風(fēng)廊道和多條東西向局地環(huán)流廊道。通過Fluent軟件對設(shè)計方案的風(fēng)環(huán)境進(jìn)行校驗,結(jié)果顯示夏季廊道內(nèi)的風(fēng)速基本維持在3.5—5.0 m/s之間,起到了理想的通風(fēng)效果;而地塊內(nèi)部風(fēng)速在1.0—3.5 m/s之間,可為居民提供舒適宜人的微氣候(見圖2)。通過通風(fēng)廊道構(gòu)建,結(jié)合山體修復(fù)、水系治理,共同錨固全域生態(tài)格局。

3.2 基于高度管控的都市空間秩序重塑

太原具有“一水中分,兩山環(huán)抱”的優(yōu)越風(fēng)貌基礎(chǔ),但近年來新建的插花式大量高層建筑對城市風(fēng)貌的整體性造成了較大破壞。城市設(shè)計基于視線通廊、天際線和城市地標(biāo)等方面對現(xiàn)狀三維空間秩序進(jìn)行診斷。通過GIS視域分析,對汾河兩岸對東西兩側(cè)山體頂部20%的可見區(qū)域和城市重點(diǎn)景觀標(biāo)志進(jìn)行可視面域分析,識別嚴(yán)重遮擋區(qū)域。對濱水公共活動節(jié)點(diǎn)進(jìn)行基于人眼視覺的360度天際線分析,識別出天際線曲折度和過渡性不足等問題。通過百度檢索詞頻,識別太原市民認(rèn)知中的城市地標(biāo),診斷地標(biāo)空間周邊的高度管控缺失和地標(biāo)感不強(qiáng)等問題(見圖3)。

依托現(xiàn)狀診斷,城市設(shè)計整合各類限制要素及發(fā)展導(dǎo)向,構(gòu)建城市高度秩序框架。首先,基于現(xiàn)狀高度、已出讓地塊規(guī)劃意向高度和基準(zhǔn)強(qiáng)度模型,疊加生態(tài)敏感、微波通道、機(jī)場凈空和基準(zhǔn)地價等剛性限制因素,形成空間秩序框架的本底模型。其次,綜合考慮公共中心體系、交通條件、景觀風(fēng)貌和歷史文化等因子對空間秩序模型進(jìn)行整體修正,形成高度管控分布圖,并建立基準(zhǔn)高度和標(biāo)識高度相結(jié)合的高度分區(qū)管控體系(見圖4)。

3.3 基于市民心理認(rèn)知地圖的城市人文特色彰顯

針對太原市城市意象不明晰、歷史文化名城辨識度不高等問題,首先基于微博文本信息數(shù)據(jù)處理,構(gòu)建基于主題模型的文本語義分析模型,基于文化主題相關(guān)的詞頻數(shù)據(jù)統(tǒng)計,識別太原市民心中重要的文化區(qū)域與文化路徑,繪制心理認(rèn)知地圖。在此基礎(chǔ)上,利用POI數(shù)據(jù)進(jìn)行核密度分析,并疊加城區(qū)典型休息日的日間熱力圖,診斷出市民心理認(rèn)知中的人文特色區(qū)域與高活力區(qū)域之間重疊性較低、人文特色空間活力不足等問題(見圖5)。

在現(xiàn)狀診斷基礎(chǔ)上,城市設(shè)計提出以汾河文化景觀帶為主脈有機(jī)串聯(lián)重要人文片區(qū),以歷史感知路徑為支脈鏈接人文景觀群落,建立“如意形”文化展示系統(tǒng)框架(見圖6)。

3.4 基于活力品質(zhì)測度的公共空間體系營造

從前期問卷調(diào)查來看,太原市民對公共空間品質(zhì)和服務(wù)水平提升的訴求較高,為滿足市民對美好生活的向往,規(guī)劃從服務(wù)均衡、有機(jī)鏈接和品質(zhì)提升3方面入手,通過百度人群分布熱力數(shù)據(jù)和業(yè)態(tài)POI數(shù)據(jù)的核密度分析識別城市活力區(qū)域,通過深度卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法從街景圖像中識別像素語義類別,形成行人和自行車出現(xiàn)率、綠視率、圍合度和機(jī)動化程度4項指標(biāo),疊加得到各街道步行適宜性評價結(jié)果,最終構(gòu)建由活力空間和慢行網(wǎng)絡(luò)組成的公共空間網(wǎng)絡(luò)體系(見圖7)。

3.5 基于數(shù)字技術(shù)集成的總體城市設(shè)計空間框架構(gòu)建

基于上述分析結(jié)論,構(gòu)建了由生態(tài)轉(zhuǎn)化體系、秩序優(yōu)化體系、文化顯化體系和空間活化體系組成的總體城市設(shè)計框架。生態(tài)轉(zhuǎn)化體系通過對生態(tài)廊道、濱水空間、生態(tài)山體和通風(fēng)廊道進(jìn)行管控,形成藍(lán)綠交織、通山達(dá)水的山水生態(tài)格局;秩序優(yōu)化體系通過對地標(biāo)體系、視線通廊、天際輪廓和建筑高度的整體控制,重塑層次清晰、顯山露水的城市風(fēng)貌秩序;文化顯化體系通過對文化地標(biāo)、人文網(wǎng)絡(luò)和風(fēng)貌分區(qū)等的引導(dǎo)控制,彰顯一帶雙城、古今交融的龍城人文魅力;空間活化體系通過對公共綠地、公共空間和街巷網(wǎng)絡(luò)的系統(tǒng)串聯(lián),營造富有溫度、可識可感的公共空間體系。最終共同塑造了“三山環(huán)抱筑翠屏,一干多支營水網(wǎng),雙城相映續(xù)文脈,多軸多點(diǎn)興龍城”的總體城市設(shè)計框架(見圖8)。

4 結(jié)語

存量時期城市設(shè)計的工作領(lǐng)域已從單一的空間維度拓展到復(fù)雜多維的城市巨系統(tǒng),其研究包含更為多元的社會和人文內(nèi)容的“顯隱互鑒”[34]。數(shù)據(jù)環(huán)境和數(shù)字技術(shù)的協(xié)同發(fā)展極大促進(jìn)了城市設(shè)計的技術(shù)創(chuàng)新。數(shù)據(jù)驅(qū)動下客觀理性的量化分析替代了大量繁瑣復(fù)雜和基于經(jīng)驗主義哲學(xué)基礎(chǔ)的分析工作,使得城市設(shè)計成果有了超越以往的客觀理性參考依據(jù)和決策基礎(chǔ)。

然而,在城市設(shè)計中如何合理運(yùn)用多源數(shù)據(jù)和數(shù)字技術(shù)仍存在一定的挑戰(zhàn)。其一,多源數(shù)據(jù)的可信度與可靠度存在一定提升空間,如何從海量數(shù)據(jù)中汲取、分析、綜合、集成出相對完整、系統(tǒng)和可靠的數(shù)據(jù),是需要關(guān)注的重點(diǎn)。其二,數(shù)據(jù)和技術(shù)是進(jìn)行城市設(shè)計的輔助工具,不能替代規(guī)劃師決策,如何設(shè)計合理的技術(shù)路線使其與規(guī)劃方案生成邏輯對應(yīng),是數(shù)據(jù)和技術(shù)發(fā)揮作用的關(guān)鍵。其三,當(dāng)前多源數(shù)據(jù)和數(shù)字技術(shù)主要應(yīng)用于現(xiàn)狀診斷和模擬校驗階段,對設(shè)計生成和過程控制的支持效果有待提升,如何利用其更好地輔助全流程城市設(shè)計是未來的研究方向。