挖掘說明文的文學之美

韓笑

學文學的同學都知道文學本身是美的象征。記敘文中寫景的如《觀滄海》,“秋風蕭瑟,洪波涌起”一句道出了秋天壯觀的美景;寫人的如《故鄉》,寫出封建社會下層人物的代表閏土的個性,讓人唏噓。這是記敘文帶來的美的享受,它讓我們從文本當中獲取生活的經驗,進而形成一幅鮮明的、形象的生動畫面。

然而,鮮有人說說明文具有文學的美感。畢竟說明文是實用類文體之一,通過一系列的說明方法讓大家對事物和事理有科學的、清晰的認識。這樣一來,說明文的語言從外在上顯得枯燥和刻板,讓人失去了趣味。于是,很少人說它具備文學之美。

說明文更多是“以知曉人”,與記敘文的“以事感人”截然不同,這是說明文自身的特性決定的。實際上,說明文要向讀者介紹一種相對陌生的新事物和新事理,既然是陌生的,那么在讀者的腦海中未必能夠形成一個客觀的形象,這樣就需要利用文學特性了。文學語言本身就是靈動的、飄逸的,能讓注重科學理性的說明文具備文學美。

一、善用修辭,呈現靈動之美

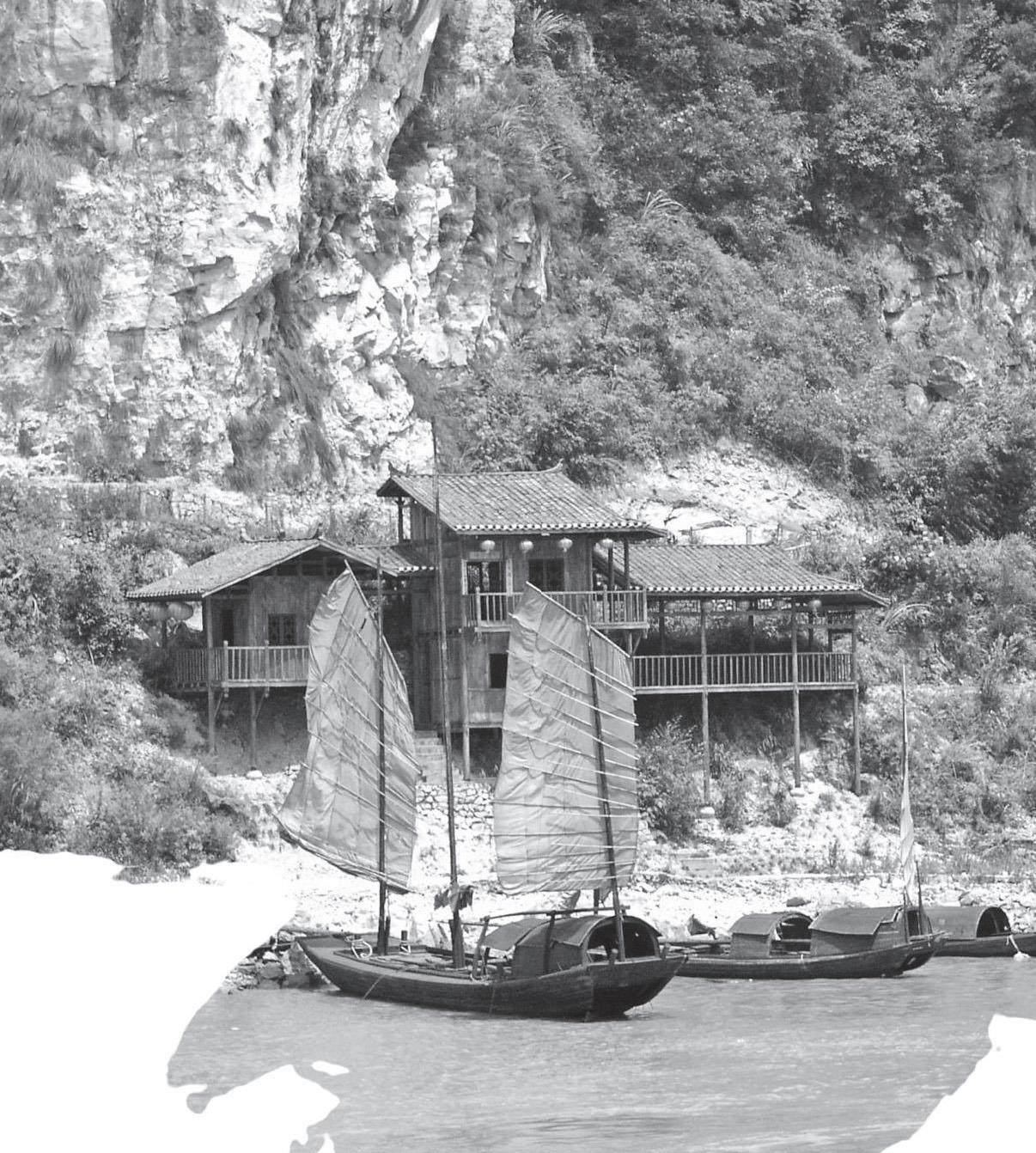

修辭手法是文學作品中經常使用的手法,但說明文自身也并不排斥它。具體表現在:其一,引用修辭。引用修辭能夠增強文章的權威性、可靠性和說服力,同時也可以引起讀者的共鳴和興趣。酈道元的《三峽》為了說明三峽那種悲涼的氣氛,作者引用了一句民歌——“巴東三峽巫峽長,猿鳴三聲淚沾裳”,把人自覺代入三峽的氛圍當中,心情也為之觸動。我們再看看茅以昇的《中國石拱橋》。一些同學可能在接觸文本標題的一瞬間就覺得這純粹是一篇介紹中國石拱橋的文本,這樣的“定性”顯然是毫無根據的。文章的首段就體現了極強的文學性,我們看下面的這段文字:

石拱橋的橋洞成弧形,就像虹。古代神話里說,雨后彩虹是“人間天上的橋”,通過彩虹就能上天。我國的詩人愛把拱橋比作虹,說拱橋是“臥虹”“飛虹”,把水上拱橋形容為“長虹臥波”。

閱讀全文,我們可以知道,在文章中,作者早已經說明石拱橋具有“形式優美”的特征,為了讓這個特征具備說服力,作者運用了引用修辭。同時,顯而易見的是,在這段文字里面,作者不但用到了引用修辭,還運用了比喻修辭,而比喻手法是最具文學性的修辭手法之一。比喻使抽象化的事物更具形象性。在經典的說明文文本《看云識天氣》當中,開篇的那段文字就極具形態感:

天上的云,真是姿態萬千,變化無常。它們有的像羽毛,輕輕地飄在空中;有的像魚鱗,一片片整整齊齊地排列著;有的像羊群,來來去去;有的像一床大棉被,嚴嚴實實地蓋住了天空;還有的像峰巒,像河流,像雄獅,像奔馬……

這些形象的、鋪陳的比喻描繪,讓一幅姿態萬千的天空云圖浮現在讀者的腦海當中。只不過在說明文中,比喻手法被納入到說明手法的范疇,稱為“打比方”。此外還有擬人、排比等修辭手法,這些修辭手法就像為單調的沙漠注入水流一般,讓單調的說明文充滿了無限的生機和活力,這樣的說明文無疑地具備了靈動的美感。

二、形式變換,彰顯典雅之味

正因為說明文是“以知曉人”的文體,因此,它多用說明的表達方式。但是,說明文本身并不刻板,畢竟,它要實現讓人通曉事物和事理的目的。于是,在以說明手法為主的前提下,說明文也兼有議論、抒情、描寫的成分,它極大地呈現了文學的屬性。比方說前文提及的《中國石拱橋》這篇文章,在完成了全文之后,作者加入了一句別具深意的議論——“我國橋梁事業的飛躍發展,表明了我國社會主義制度的無比優越”。作者由石拱橋及國家,以小見大地表明了自己對我國社會主義制度的贊美,更為自己是中華民族的一員而驕傲。

《中國石拱橋》還運用了描狀貌的說明方法和排比的修辭方法,其中關于盧溝橋石獅子的描摹就極具情態——“每個柱頭上都雕刻著不同姿態的獅子。這些石刻獅子,有的母子相抱,有的交頭接耳,有的像傾聽水聲,有的像注視行人,千態萬狀,惟妙惟肖”。這一段描摹,相信即使沒有親眼看過這些石獅子的人也能在腦海中呈現一種姿態來,讓說明對象更形象生動、描寫更具體,令讀者印象更加深刻。所以,表達方式的多變讓說明文在充滿文學性的同時,更為典雅自然。這一點在毛寧的《夢回繁華》中體現得淋漓盡致。這篇文章的主要說明對象是《清明上河圖》,作者并沒有特地介紹這幅畫的材質,也沒有專門就繪畫技巧展開鑒賞,而是代入其中,從北宋社會的經濟發展情況入手,呈現了魅力四射的山林農耕的綺麗風光。“疏林薄霧,農舍田疇,春寒料峭”,大家看這一句描寫,是不是有一種穿越時光的感覺?而除了表達方式的多變之外,《夢回繁華》的詞語還靈活多變。比方說,第四段為了說明畫作內容表現的“繁華”,字里行間那“摩肩接踵,絡繹不絕,士農工商、男女老少、各行各業,無所不備”等大量四字詞語的使用,不但再現了北宋時期繁榮的生活景象,更使得文章的語言生動典雅,富有古典文化氣息,可謂文學味十足。

三、注入情感,融入人文之情

語文本身就是一種具備了人文性與工具性的學科,因此,說明文也具有人文的特性。就拿法國科普作家法布爾的《昆蟲記》來說吧。在作者的筆下,蟋蟀是高明的建筑師,它建造的住宅是寬敞的;天牛是一個舞蹈家,它經常穿一件短身燕尾禮服,透露著對蟋蟀和天牛的贊美。而蚋呢?它常常無視蟬這個龐然大物,總是在蟬的眼皮底下用長在胸部的尖刺去刺無辜的蟬卵,于是,作者對蟬抱有無限的同情。他寫道:“四年黑暗中的苦工,一個月陽光下的享樂,這就是蟬的生活。”而在竺可楨的《大自然的語言》中,用“草木榮枯、候鳥去來”和“花香鳥語,草長鶯飛”這樣富有詩意的語言來說明氣候,讓氣候有了可觀、可描摹的外在事物形象,充分表達了作者對大自然的無限贊美之情。而在利奧波德的《大雁歸來》這篇文章中,人文性更是發揮得淋漓盡致。大雁的“拐來拐去”和在沙灘上的“低語”,寫出了大雁的機敏、活潑、警覺和在休戰期的自在快樂,表現出作者對大雁的贊美之情;而在“一觸到水,我們剛到的客人就會叫起來,似乎它們濺起的水花能抖掉那脆弱的香蒲身上的冬天”一句中,作者把大雁比作客人,表現出作者對大雁的喜愛之情;同時,大量的動詞如“濺起”“抖掉”等,更是生動、逼真、形象地說明大雁歸來預示著萬物已經擺脫了冬日的嚴寒,溫暖的春天已經來臨……這些句段讓每一個讀者深切體會到作者平等對待自然界生命的情懷,理解到作者那份對自然的愛戀。

四、深思熟慮,體現理性之光

作為介紹事物特征的一種文本,說明文語言的科學理性讓人不能忽視。有的同學認為它們并不具備文學的美感,而筆者認為,這種語言特性,閃爍的正是理性之光。比方說《中國石拱橋》一文,在提及《水經注》時,它談及了“旅人橋”“可能是有記載的最早的石拱橋了”,當中的“可能”表示了估計、限制和程度,用詞非常精當,具有不能辯駁的說服力,使人感到科學可信。再如文中又說趙州橋“在當時可算是世界上最長的石拱”,“在當時”“可算是”這些表示估計、限制的用語也很準確,顯得十分嚴密,也使人易于理解句意,把握內容。筆者“竊以為”也是一種文學的美感。

葉圣陶曾說過:說明文不一定就板起臉孔來說話,說明文未嘗不可以帶一點風趣。可見,說明文雖然用科學的、理性化的語言來介紹陌生化的事物和事理,但也具備了文學的美感。這種美感的呈現就隱藏在被定性為“呆滯”的文字當中,只要我們進入文本當中,自然能夠體會到它的美感。當我們需要介紹事物的時候,我們也要積極去思考,應該如何介紹才能讓介紹之物深入人心。因此,生動的語言尤為必要,從而讓說明文文質兼美。