理解與呈現:“教—學—評”一致性理念下初中鑒賞類題目的命制思考

鄭燕?黎炳晨

摘 要 鑒賞類題目是各地中考、區域或學校階段性測評和作業設計的重要內容,也是所有題目命制中的難點板塊。正因如此,對高質量鑒賞類題目的命制進行深入研究尤為重要。新課標要求凸顯“教—學—評”的一致性,各地中考試題命制也注重教考銜接,教師要根據語文課程標準確立鑒賞類試題的考查目標,依循文本特質來確定考查內容與類型,利用教材習題和高品質試題優化命制方式,以便提高鑒賞類題目的命制水平,更好地體現“教—學—評”的一致性。

關鍵詞 初中語文 “教—學—評”一致性 文學作品 鑒賞類題目 試題命制

文學作品閱讀是語文教學的主要內容,同時也是各地中考和初中階段性測評的重要考查點。就評價而言,文學作品閱讀屬于“閱讀與鑒賞”的評價領域,該領域涉及的學生語文思維活動包括整體認知、信息整合、理解闡釋、推斷探究和鑒賞評價等。其中,“鑒賞”是對文學作品的鑒別、欣賞,也是對文學作品進行的特殊的審美活動。在語文學科能力層次中,它是以識記、理解與分析綜合為基礎,在閱讀方面發展了的能力層次,屬于學科能力的較高層次。

在初中階段,鑒賞類試題主要出現在小說、散文和詩歌等文學作品的閱讀考查之中。如何命制高質量的鑒賞類題目,一方面有賴于命題者對于文學作品從文本形式到文本內容的精準把握,另一方面也需要命題者對初中學段的學科測評要求和學生特點進行深入研究。高質量的測評題目形式各異,但所有測評題目的設計,都必須思考“為何考”“考什么”“怎么考”的問題。本文從以下三個方面談談初中階段鑒賞類試題的命制問題。

一、為何考:命題依據的精準確立

課程標準是學科命題的基本依據。《義務教育語文課程標準(2022年版)》強調語文學科要凸顯“教—學—評”的一致性,即老師的教學、學生的學習、課程評價所對應的目標應該保持一致。

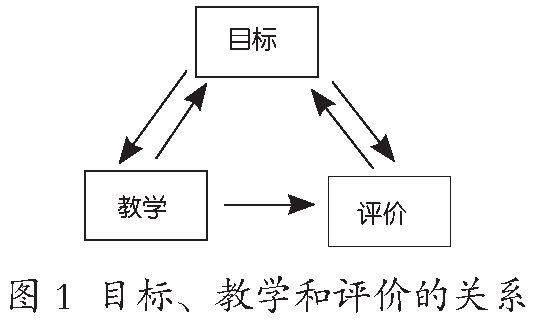

語文課程標準圍繞“課程目標”,從“教學”的內容、“評價”的內容兩方面對促進課程目標達成的“教”與“評”進行明確規定,三方面形成如下閉環(見圖1)。

由圖1可以看出,初中階段鑒賞類題目的命制,需要嚴格依據課程標準確立明確的考查目標,緊緊聚焦課程標準中第四學段(7~9年級)相應的教學內容,精準體現課程標準對第四學段相應的評價要求。

研讀課程標準可以發現,課程總目標中提出了義務教育階段要“初步鑒賞文學作品”,并在分段目標“閱讀與鑒賞”部分作了具體表述,又對“文學閱讀與創意表達”任務群從“課程內容”實施層面加以詳細說明,并在“學業質量”層面給出相對應的評價目標,還在“學業水平考試”板塊提出相關命題要求。尤其值得注意的是:“學業質量”部分是新一版課程標準新增的重要內容,是對各階段學生核心素養“評價”的重要依據。我們應研究其描述,精準命題,考查在學段結束時學生在“閱讀與鑒賞”等語文實踐活動應達到的水平。

根據以上分析,筆者將課程標準中有關初中階段文學作品鑒賞的具體表述,整理為表(見表1)。

從表1可以看出,文學作品的閱讀在眾多文本閱讀中屬于高階閱讀與深度閱讀,用表現閱讀能力的相關詞語來描述,即“體驗”“感受”“品味”“鑒賞”等。高質量的鑒賞類題目命制需要對課程標準中課程目標、課程內容、學業質量標準以及課程實施中有關評價內容進行深入研讀,找到對應標準,嚴格依照標準,落實要求;拒絕泛化且模糊學段特點的超標命題或無標命題。

二、考什么:考查內容的恰當選擇

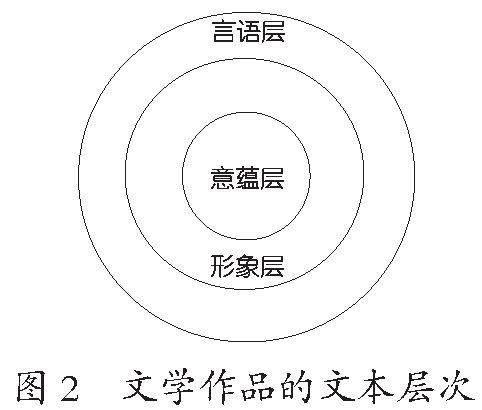

關于鑒賞類題目的考查內容,課程標準有明確要求和范圍界定。文學類文本的特質決定了其當仁不讓成為最佳的考查載體。現代文學理論指出:文學的文本是分層次的,由表到里分別為文學言語、文學形象和文學意蘊(見圖2)。

文學言語是文學文本首先表現在外的具體言語系統。文學形象是讀者在閱讀言語系統過程中,經聯想、想象而在腦海中喚起的具體的生活圖景。文學意蘊是文字中所蘊含的思想、感情等內容,包含審美、歷史和哲學等意蘊。文學作品的文本從外到內,共同產生獨特的藝術魅力。文學作品在表現言語系統、形象、意蘊時,往往采用多種多樣的藝術手法,使之得以完美實現。

統編八年級上冊語文教材關于王維詩歌《使至塞上》中“大漠孤煙直,長河落日圓”兩句,課后習題有這樣的問題:“這二句詩好在哪里?”要回答這個問題,首先需要進入語言層次,體會“直”“圓”的用字精妙;進而體會意象群——“孤煙”“大漠”“落日”“長河”,以及它們共同構成的畫面,這是形象層次;還要關照詩歌所創設的特定意境,體味詩人筆下塞外壯麗奇美之景的審美意蘊以及作者內心情感的投射。由此可見,此問實則考查了該詩歌文本的全部層面。

現代文學理論的相關闡釋和教材習題的命制示范啟發我們,在階段性測評命題和中考命題中,對于鑒賞類題目,可聚焦文學作品,在文學言語、文學形象、文學意蘊和藝術手法等方面進行命制。

1.語言鑒賞類

欣賞語言,體味語言的精妙之處,從語言形式的視角理解文字,從而體會作者運用語言的匠心。就文學作品而言,能體現作者匠心之處常為文字語言形式的亮點所在,如文中反復出現的詞語或句子、語言矛盾處、煉字處、妙用修辭處等,都是值得考查的內容。

語言鑒賞題,各地中考題目比比皆是。可以說,凡文學類閱讀必有語言鑒賞類的題目。如對散文用詞的鑒賞,2023年浙江紹興中考卷第15題考查句中重復出現的兩處副詞“于是”的表達效果;2023年重慶中考卷第14(1)小題考查句中成語“閑庭信步”的用詞之妙。

2.形象鑒賞類

在小說、散文中,文學形象常指人物形象,也可是物象。這樣的題目在教材中也頗為常見,如七年級上冊教材中《臺階》一課的“閱讀提示”,就引導學生思考“你是怎樣看待‘父親這一人物形象的?”。教材經典篇目《孔乙己》《我的叔叔于勒》,編者均在課后練習中設置了主人公“是一個什么樣的人?” 的思考題目。

在全國各地中考中,關于“人物形象”的鑒賞題目也頗受命題者的青睞。如2023年江西中考語文卷第19題的第一問:“‘他是一個怎樣的人?”,直接指向對小說主人公的鑒賞品析。在詩歌閱讀中,對意象的鑒賞更為多見,如2023年四川成都卷詩歌賞析第二小題:

下面是一位同學對“詩歌末句描寫飄落的‘梨花有何妙處”這一問題的回答,有不當和不完整之處,請根據詩意加以修改與補充。

(同學的答案:飄落的“梨花”既暗示了春天,又表達了作者的傷春之情)

3.意蘊鑒賞類

在統編初中語文教材中,編者明確提出對詩歌意蘊的掌握。如九年級上冊第一單元“任務一”提出“把握詩歌意蘊”;九年級下冊第一單元“單元提示”要求“體會詩人的情感,理解詩中蘊含的哲理。”

如上文所舉的2023年成都中考詩歌鑒賞題目,對“描寫飄落的‘梨花有何妙處”這一問題,除需對意象進行鑒賞外,其實尚有更深的思考方向,那便是對詩歌意蘊的把握:遠飛的鷺鷥如飄落的白色梨花,與“碧山”一起形成了清新唯美的藝術境界。

4.手法鑒賞類

凡文學作品中用來表現生活、表達思想感情所用的技巧都屬于藝術手法,如描寫手法、結構手法、抒情方法等。初中階段常見的描寫手法主要有各種人物描寫、環境描寫、細節描寫、虛實結合等;結構手法主要有伏筆、懸念、照應、抑揚、對比、襯托、象征、敘述方式等;抒情手法主要有直抒胸臆和多種間接抒情。這些也是中考設置鑒賞類試題的考查點。如2023年廣東省中考卷第20題:

選文中的“我”是個孩子,以“我”的角度敘述故事,有哪些好處?請簡要分析。

此題從兒童視角來設置閱讀題目,就是對小說敘述方式的鑒賞。

三、怎么考:命制路徑的科學研究

1.用好教材,注重借鑒

教材是教師施教和學生學習的重要載體,也是中考和階段性測評試題選材的借鑒基礎。近年來,教育行政部門和學科領域均倡導教考銜接,所考即所教。中考命題充分考慮對教材的回歸,在材料選取、設問方式、答題要求等方面,與教材盡可能相符。這無疑是落實“教—學—評”一致性理念的路徑之一。因此,研究統編語文教材課后習題,是研究試題命制的有效途徑。筆者在統編版初中語文教材課后習題中選取了較常見的語言類鑒賞題(見表2)和藝術手法類鑒賞題(見表3),作簡要分析。

由表2可知,關于語言鑒賞類習題,教材設題考查文本的范圍可大可小,小到鑒賞詞語,也可鑒賞句子;大到鑒賞多個語段。從具體考查點出發,涉及煉字、用詞、句式、修辭手法、語言風格等多方面。

由表3可見,關于手法鑒賞類習題,教材針對閱讀材料的文體和文本特點,抓其最具特點的藝術手法來設定題目,如對狀物類散文,則可設定具體描寫手法的鑒賞;對于以塑造人物形象見長的小說,則可設置人物刻畫的典型細節來欣賞等。例如,2023年四川成都中考閱讀題考查小說以“皮鞋”為題目的妙處,這與表3中《驛路梨花》課后習題設題點一致。再如,2023年廣東省中考第20題對敘述視角的考查與表3中《我的叔叔于勒》的習題相比,表述思路相同,所提問題也相同。

從表2、表3中,我們還可看出教材習題中往往把關鍵的詞語或結論明確寫出來,如“上下句對偶精美”“小說善用細節描寫來刻畫人物形象”等。這些問題啟發我們,高質量的鑒賞考查絕非對術語和結論的考查,而在于指導學生從語言出發,通過對題目的這些重要表達,回歸文本來還原思維過程,讓學生在具體的語文活動實踐中體會語言之妙、手法之妙,最終落實文化自信、語言運用、思維能力以及審美創造等語文核心素養的提升。

2.凸顯特質,注重創新

(1)讀懂作品內容與文本特點

讀懂文學作品是命制試題的基礎。這就要求命題者對文章進行“釋義”“解碼”“評鑒”的三級處理。首先是讀懂文章,理解語言文字,了解文章內容;第二級是讀透文本,分析思路結構,欣賞藝術特點;第三級則是讀透文本,欣賞文本特點,評價文本優劣。

在閱讀文章時,要重視文字特點,既了解全篇又洞察幽微。如八年級上冊第四單元的課文,同為散文,但各具特點,因而閱讀的關注點有所不同:《背影》是飽含情感的敘事類散文,要關注“事”與“情”;《白楊禮贊》是激揚豪邁的狀物類散文,要重視“物”與“志”;《散文兩篇》都是意蘊深刻的哲理散文,要重視“事”與“理”;《昆明的雨》這種淡而有味的寫景類散文,要重視“景”與“情”。

(2)選準考查材料和能力層級

在讀懂文章的基礎上,按照課程標準的相關要求和命題意圖,恰當選取考查題目類型和具體考查材料,在最有鑒賞價值、最典型之處加以考查。如2019年成都中考散文閱讀考查題目:

第二段中畫線的比喻句有哪些妙處?請簡要賞析。

那時你就像一個梭子,在那些雨絲中穿過。

考查所選材料為散文《巴山夜雨》,文中所用比喻句并非僅此一處,為何選擇了這個比喻句作為鑒賞材料?從句子本身來看,該句長短適宜,符合初中學段的考查要求;以“梭子在雨絲中穿過”比喻“人在細雨中愜意慢行”的狀態,要求具有較高的鑒賞品析的能力;該句還與本段前文的“織女機”和以蠶喻雨相呼應,盡顯作者行文之妙。由此可見,這種比喻句既有其自身的表達效果之妙,又有與上文言語表達的聯系之妙,很有考查價值。

中考語文主要從識記、理解、分析綜合、鑒賞評價、表達運用五個能力層級對學生的語文素養進行考查。結合所選材料,恰當確定考查的能力層級也是題目命制時需要充分考慮的。筆者以教材課文《驛路梨花》習題三為例,略加說明:

“梨花”在文中多次出現,所指不盡相同,請找出來,說明各自的含義,并說說這幾次出現對全篇結構的作用。再想一想,用《驛路梨花》為標題有什么妙處?

此題設計巧妙,以“梨花”為主題詞,給出了三個小問題或任務。問題不同,訓練學生的語文能力層次不同,且呈現由低級向高級的態勢。第一個問“含義”,實則問“多次出現于文中的梨花各是什么”,屬第二層級“理解”;第二個問“對全篇結構的作用”,屬第三層級“分析綜合”;最后一個問“妙處”,屬第四層級“鑒賞”。前面兩問是最后一問的基礎,“鑒賞”能力的考查有賴于“理解”和“分析綜合”能力的有效達成。

(3)擬明題目問題與答題要求

從題型上看,各地中考鑒賞類試題多為主觀題。主觀題的前半部分為問題或任務,后半部分是答題要求。題干表述務必準確、簡明。“準確”就是表述方向清楚,不含糊,無歧義,以防止學生胡亂猜題,找錯答題方向。“簡明”就是表述簡潔直白,不啰唆,沒有無用信息,以免增加試卷文字量,影響學生答題思路。比如以2019年成都市中考語文題目為例,對比下列兩個題目的表述:

語句:那時你就像一個梭子,從那些雨絲中穿過。

原問:第二段中畫線的比喻語句有哪些妙處?請簡要賞析。

修改:第二段中畫線的語句有哪些妙處?

上面兩題的表述,差異在于問題前半部分有無“比喻”一詞,后半部分有無答題要求。修改的提問無“比喻”,意味著要從言語形式的諸多角度來考慮,如比喻、動詞“穿”、第二人稱敘述等;原問有“比喻”,即明確了思考角度,只考查比喻修辭手法的妙處。而答題要求的出現,則進一步明確了該題需要“如何答”。由此可見,有無“比喻”一詞,有無答題要求,題目的考查點、考查范圍和答題方向則大不相同。所以,題目表述得準確簡明,十分緊要。

(4) 巧設題目情境與邏輯起點

課程標準及國家考試命題的相關文件均倡導考試命題以情景為載體,考查學生在真實情景下解決語文問題的能力。語文命題主要設置日常生活情境和文學體驗情境,有時也會設置跨學科學習情境。鑒賞類試題主要在“文學體驗”情境下設置。在文學作品作為“大情境”下,閱讀考查的題目中還可巧設“小情境”。如上文所討論的2023年成都市中考古詩鑒賞題,在古詩《鷺鷥》閱讀的“大情境”下,先展示一位學生的問題答案,隨后讓考生去修改、補充這一答案。此題設置了這樣一個學生所熟悉的日常生活情境,讓學生運用古詩閱讀和鑒賞的有關知識和能力去解決問題。這個題目表述簡潔,指向清晰,還妙在情境親切、有趣,表現形式新穎、靈活。

高妙的題目,在簡明的表達下,會安排出問題提出的邏輯起點,自然靈動,無突兀之感。上文言及的《使至塞上》課后習題,題目開始的表述“《使至塞上》的頸聯被譽為‘獨絕千古”為后面的問題提供了邏輯起點,即本題討論的詩歌頸聯,其文學成就極高,無出其右,后面問題涉及的“理解”和“鑒賞”就應該在這一評價上進行思考。緊接著第一問“你怎么理解這一說法?”,也為后一問“你覺得這二句詩好在哪里?”搭建了支架。

總的來說,相對于課堂教學,學科測評的研究和命題能力的提升是教師專業成長過程中被相對忽略的領域。命題能力的提升既是學科教師基本功建設的重要內容,也是落實“教—學—評”一致性的重要手段和路徑。而對于鑒賞類題目這一語文試題命制難點的深入研究,更是提升教師命題能力的關鍵所在。我們要依據課標的相關要求,凸顯文學作品的文本特質,借鑒教材優質習題的命制方式,以提高鑒賞類題目的命制水平,將“教—學—評”一致性理念真正落到實處。