千萬孤獨盡 長安是柳州

游暐之

柳宗元,唐宋八大家之一,后人對他的了解,大都是那些膾炙人口的詩句、筆鋒犀利的文章;然而,中國古時候并沒有專職的作家,柳宗元的職業是一名朝廷官員——“柳柳州”,就是柳宗元被貶至廣西柳州做刺史的時候,人們對他的稱謂;而民族歌劇《柳柳州》,講的便是身為柳州刺史的柳宗元及柳州的故事。柳宗元一生在很多地方生活、為官,但柳州是他最后的歸宿地。廣西壯族自治區敏銳地抓住這個特殊的切入點,組織國內知名藝術家進行歌劇《柳柳州》的創作,本劇編劇常劍鈞,作曲杜鳴、曾令榮,總導演査明哲,指揮吳純。2024年4月11日、12日,首演于中央歌劇院。

柳宗元生前因政敵的打壓,多次被貶。作為一名貶官,柳宗元并沒有在仕途的變故中一蹶不振。在赴任柳州之前,柳宗元曾被貶在永州做官,著名的《捕蛇者說》就完成于那個時期。雖然貶官會遠離政治中心“長安”,但是柳宗元卻可以更加近距離地感受百姓的疾苦,更能寫出切中社會現實的詩文,更能身體力行地為百姓做一些實事。柳州任期,也是柳宗元人生的最后四年,此時的他,經過政壇上的宦海沉淪,逐步明確了該如何做一名貶官,因為“貶官再貶也是官”,同樣有著平民沒有的權力,在位一天就要造福一方。就如本劇中柳宗元所唱:“永貞之愿柳州現,做一個利安元元的貶謫官。”“官為民役立根本,官為民役才是真。”所謂“利安元元”,就是要利民、安民、便民;所謂“官為民役”,就是要做百姓的公仆,為百姓服務。在封建君主時代,柳宗元的施政思想極具穿越時空的先鋒性,本劇緊緊抓住這一點,讓這部看似普通的清官戲具有了當代觀照的現實視角。

如果說,“以教育開啟民智、廢黜陳規陋習、城中鑿井、柳江邊造林”等具體事件構成了歌劇《柳柳州》的基本情節框架,那么“心懷長安,渴望長安”則是作為戲劇的核心主線貫穿始終。全劇七場戲加尾聲,“回長安”始終是劇中柳宗元一以貫之的祈愿,只不過這個“長安”,從原本具象的實際地點,逐步成為柳宗元施政理想和人生價值得以實現的行動指引。從一開始灞橋送別時心有不甘的離開,至抵達柳州后“身在柳州心在長安”,通過設置柳宗元與唐月愛情何時修正果的懸念、柳宗元與摯友劉禹錫在夢中醉時的跨時空神交,賦予了這部歌劇虛實結合的浪漫氣質。

演繹柳宗元,是離不開劉禹錫的。歷史真實中,他們二人情同手足、身后托孤的真摯友情感人肺腑。本劇中,劉禹錫作為柳宗元核心的對話者,除了在開場的灞橋送別時,二人同處一個現實空間,其他場景中,劉禹錫均出現在柳宗元的意念之中。這樣的處理,不僅讓戲劇表達更加豐滿立體,在人物情感上,也讓柳宗元的心理時空實現了自語的突破。通過柳、劉二人之間跨時空的交流,讓柳宗元的思想情感得以更加深入地被挖掘和放大。劇中第七場中柳、劉的一段對話,就很好地體現了作者的這一用心:“柳宗元:‘夢得兄啊!都說你則是我,我則是你,我的長安月亮圓否,你還不知曉嗎?劉禹錫:‘也許,我就是你心中另外一個子厚吧!”可見,本劇中的劉禹錫,實際上是柳宗元的鏡像投射,柳宗元從年年回望長安,到安心柳州做利安元元的貶官,其思想的蛻變,正是依托柳宗元心理外化后與劉禹錫的外在交流實現圓滿,是對歷史真實極富創作想象力的藝術真實的詮釋。

任何一部作品,不同的人有不同的視角,也會有不同的創作切口。本劇在展現柳宗元柳州“政績”的同時,并沒有忽略柳宗元、劉禹錫作為著名文學家的身份。劇中多處原文引用柳、劉的詩文,不僅有膾炙人口的《江雪》《柳枝詞》等,也有根據人物在劇中情感抒發所需的、具有一定象征和指代意味的詩文。比如柳宗元的《重別夢得》:“二十年來萬事同,今朝歧路忽西東……”用在了柳、劉灞橋分別時,情感、時間、空間都相當準確;柳宗元的《登柳州城樓寄漳汀封連四州》,出現在柳宗元得知自己為民請命、辛苦寫就的奏章,都被上司裴大人壓下不報,并且城中鑿井工程被迫停工之際,“城上高樓接大荒,海天愁思正茫茫。驚風亂飐芙蓉水,密雨斜侵薜荔墻……”,準確反映出了柳刺史此刻政令難施、抱負難展的憤懣郁結之心;柳宗元的《與浩初上人同看山寄京華親故》,出現在第五場開篇:“海畔尖山似劍铓,秋來處處割愁腸。若為化得身千億,散上峰頭望故鄉。”此刻的柳宗元依然心心念念想要回到長安,而這首寄給“京華親故”的詩,反映的恰是他望念長安的迫切愁思;同樣在第五場,柳宗元的《柳州行》與劉禹錫的《楊柳枝詞九首·其一》,可以說在內容上形成互文,柳宗元之詩似在發問:“綠水蓮花秋思切,黃花菊繞路門開。翠樓朱殿何如舊,春雨秋風肯伴來。”暗示回長安希望渺茫,內心逐漸開始覺悟,而劉禹錫的“回答”則解開了柳宗元心中之惑:“塞北梅花羌笛吹,淮南桂樹小山詞。請君莫奏前朝曲,聽唱新翻楊柳枝。”其中“前朝曲”和“新翻楊柳枝”,似在告訴好友,莫要糾結過往,活在當下,一切都要向前看。兩首實際上并無關聯的詩詞,經劇作家的整合運用,便實現了詩歌化的戲劇關聯;無獨有偶,柳、劉的另外兩首詩歌,在第六場出現后,便徹底完成了柳宗元認定“柳州即長安”的精神覺醒,一首是柳宗元的《種柳戲題》:“柳州柳刺史,種柳柳江邊;談笑為故事,推移成昔年。垂陰當覆地,聳干會參天。好作思人樹,慚無惠化傳。”在柳州奮斗的四年,最終讓柳宗元認識到,做對有益于百姓、造福于百姓的事,才是自己多年來真正的理想追尋。這首五言律詩,文風輕松簡潔,甚至還有一絲諧謔的味道,但核心卻是柳宗元“利安元元”“官為民役”施政思想的真實寫照。劇中劉禹錫立刻“感應”到了柳宗元思想和情感的變化,他在《竹枝詞·楊柳青青江水平》中又一次同頻唱和:“楊柳青青江水平,聞郎江上唱歌聲;東邊日出西邊雨,道是無晴卻有晴。”此處的“晴”即是“情”的諧音,可以代表柳宗元與唐月的愛情,更暗示柳宗元內心曾經對長安的思念之情,而此時此刻,則是千帆過盡唯有對柳州、對百姓的一往情深。

經典詩文的原封運用,在呈現時,基本通過一組男女聲組成的游吟詩人歌隊來完成。游吟詩人,可看成是當時熱愛詩歌藝術的群體,也可看成是柳、劉內心的外化,虛實結合,用寫意和象征勾連起寫實的劇情,且與新創的唱詞無縫銜接,形成“典中融新,新中有典,古今難辨”的大一統格局。

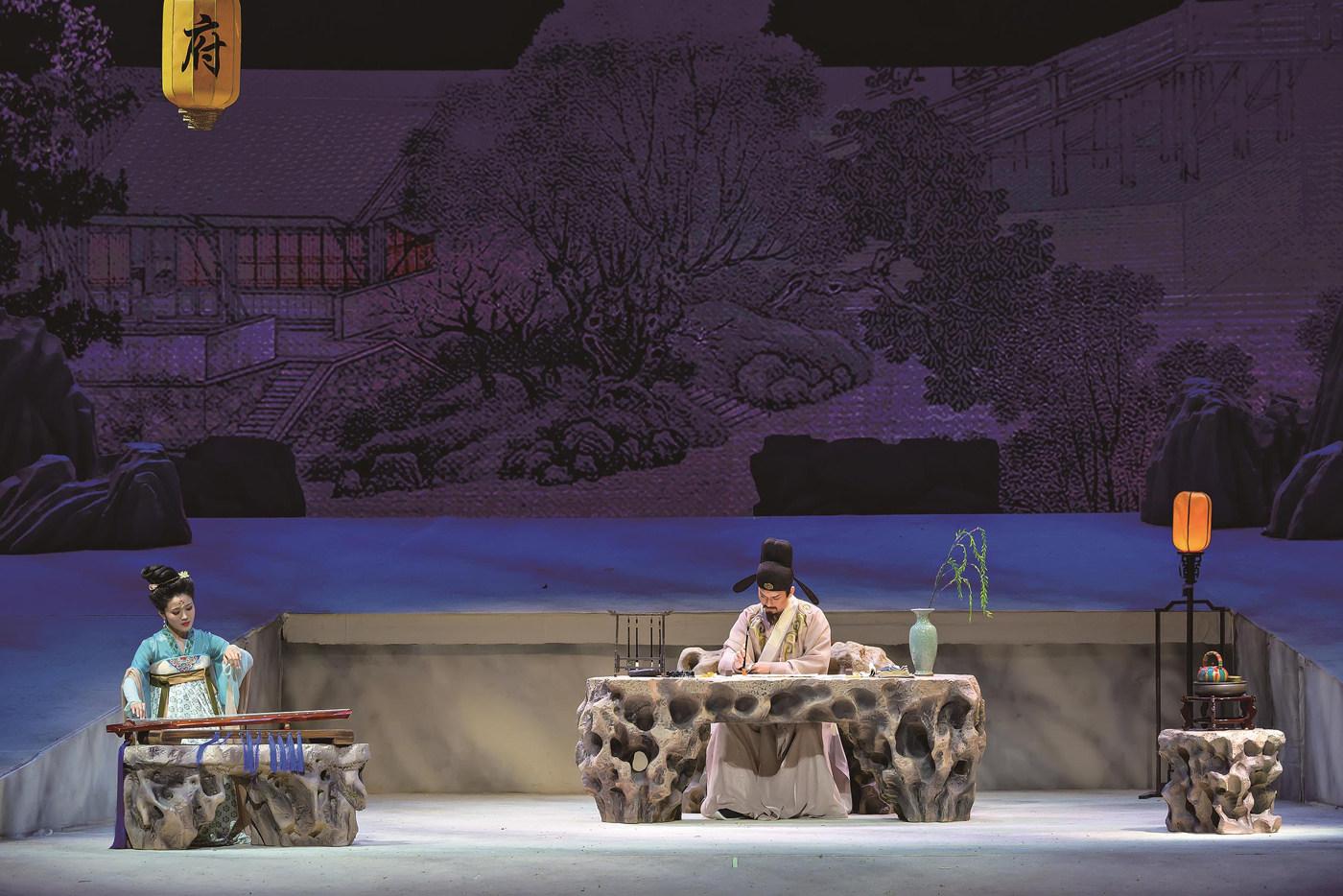

本劇在劇本創作階段思考得非常細致,不僅是上述原詩文應該如何運用,還包括人物、情節的精心設置。柳宗元與唐月的愛情,顯然是劇作家的虛構,因為唐月代表的不僅是陪伴柳宗元的愛人,同時也是柳宗元是否能回長安的鎖扣。劇中唐月的人設本是風月場所的女子,被柳宗元贖身后相伴左右,雖然二人琴瑟和鳴,但柳宗元卻因為唐月的出身,不能給其妻子的名分,因為擔心這樣會影響仕途及回長安的路。劇作家如此設置,歸根結底是為了凸顯柳宗元“心向長安”的祈愿。這似乎是一個死扣,因為柳宗元是決意要回長安的,但唐月的出身卻無法改變。然而,當柳宗元將心中的長安變為柳州的時候,這個鎖扣便迎刃而解。柳宗元的頓悟,不僅給了愛人唐月妻子的身份,也給了自己這個貶官一個永恒的“柳柳州”身份——正因為柳宗元,柳州“從此不平庸。”可見,本劇中柳宗元與唐月的愛情,本質上承擔的是愛情之外的戲劇功能。

這部傳統歷史題材的創作,每一處都有歷史的溯源,但每一處又顯然是超越了歷史原本的模樣,無論是戲劇事件的選擇、角色人物的設置、矛盾沖突的營造、特別是經典原詩文的準確運用,一切看似信手拈來,實則是積累深厚,準備充分,彰顯著劇作家對于這部創作在研究吃透之后的獨運匠心。

當然,從觀眾的視角或許不會考慮很復雜。一部劇,只要有好看的故事,有動人的情感,就有可能贏得觀眾的喜愛。本劇中,柳宗元與唐月的愛情,成為這部以男性人物為核心的“清官戲”中頗具色彩的部分。在第七場,柳宗元唱給唐月的《滿心愧疚叫聲妻》,無疑是全劇情感張力和戲劇爆發力最為飽滿的一首大詠嘆。這首唱段中,柳宗元回顧了自己與唐月的相識、相戀、相知,感恩著唐月多年來不離不棄的陪伴,反思著自己曾經的狹隘而給唐月所帶來的種種不公……音樂上,這首詠嘆調借鑒了中國戲曲的行腔節奏,情感跌宕起伏,旋律深沉動人,柳宗元的扮演者王良以充沛的激情,對唱段進行了很好的詮釋。

就音樂創作而言,《柳柳州》的難度并不低。柳宗元是一名官員更是一位文人雅士,所以這部作品不僅要體現廣西柳州的民族地域特色,同時還要具備傳統古雅的氣韻。難度在于,如何將大俗與大雅有機地融合在一起。歌劇《柳柳州》的音樂,突出的特點,便是很具有“親和力”,主要體現在無論是聲樂還是器樂,從頭至尾均無生澀困頓之感。從音樂樣式上,這部劇的聽覺體驗是豐富的,立足于中國觀眾最普遍的音樂審美,作曲家運用嫻熟的創作技術技巧,將獨唱、重唱、對唱、合唱等,根據劇情需要進行了合理的搭建安排。在音樂素材的運用上,作曲家將古代中原地區傳統音樂如古琴曲《陽關三疊》等,與廣西的地方山歌、地方戲曲彩調劇等多種元素有機交融。舞臺上,游吟詩人典雅的古詩文吟唱、百越歌仙和民眾的原生態山歌演唱、桂姑詼諧的地方戲曲的演唱表演等,均和諧地置于完整統一的聲場之中,作品音樂結構清晰明快,樂思流動順暢,銜接過渡自然。

同時,作曲家還根據情節和情感情緒的需要,有針對性地進行唱段的寫作,比如同樣是為柳宗元的原詩文譜寫音樂,《江雪》的沉穩曠遠與《種柳戲題》的歌謠體式的簡潔明朗,就呈現出迥異的風格。本劇中的合唱同樣給人的印象很深刻,劇中合唱有游吟詩人的小合唱,有柳州民眾山歌式的合唱,不僅與戲劇情節緊密結合,且都不乏悅耳動聽。個人特別喜愛主題曲《千古一人柳柳州》:“多情最是柳州柳,春風吹綠映碧流;江山從此不平庸,千古一人柳柳州!”這首合唱是在全劇即將結束出現,并作為謝幕曲,情感深摯,旋律動人。內容上這是一首點題之作,音樂上,則仿佛柳宗元一生的追求,都被音符勾連成一幅圖畫,讓觀眾在感動中回味,在回味中崇敬。可貴的是,這首唱段朗朗上口的旋律,也具有非常強的記憶植入感,令人過耳難忘。另外,在創作中,作曲家因地制宜,根據廣西歌舞劇院演員與合唱隊的聲樂特點進行寫作,充分發揮每一位演員的潛能,確保實現最佳的藝術表現和劇場效果。這也是作曲家以人為本創作理念的具體體現。

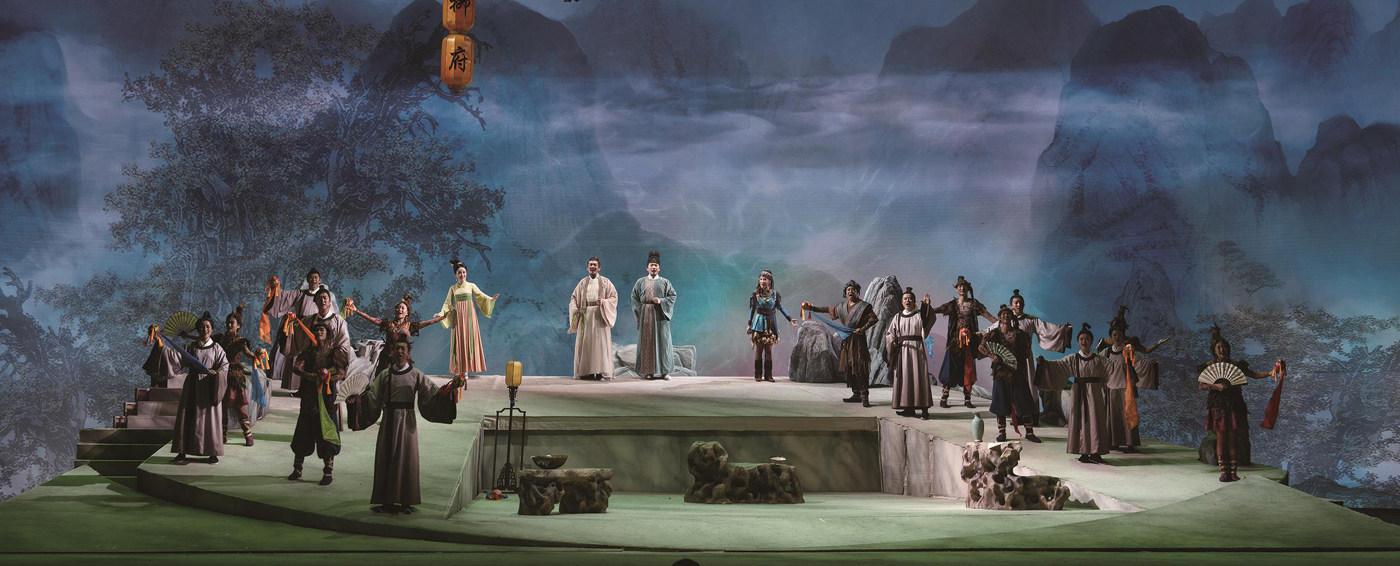

第五場,柳宗元與柳州百姓同唱山歌、暢飲談笑之時,舞臺上,沒有了官與民的分別,官民一體歡歌笑語、載歌載舞。那一刻,我眼眶濕潤陷入思考:為什么柳宗元可以融入百姓之中,為什么百姓會如此愛戴柳宗元,那是因為柳宗元堅持“利安元元”“官為民役”,當他做到了“與民同哀”“與民共情”之后,才會有百姓與他“民與同樂”“民與同歌”的和諧交融。這場戲,無論是柳宗元與意念中劉禹錫山歌的演唱,還是百姓唱與舞的場面性處理,都自然而真摯,格外動人。

《柳柳州》的舞臺呈現運用的是虛實相生的手法。多功能、多角度轉臺的運用,時而室內、時而曠野、時而江邊、時而柳林……場景轉換迅速便捷,視覺體驗豐富多彩。本劇一共七場戲加尾聲,有一場一景,也有一場兩景,空間轉換比較頻繁,但實際的舞臺效果卻很流暢;劇中多媒體投影出的亭臺樓閣、青山綠水、書法字幕等,素材均由廣西知名的書畫家手工完成,精致且不可復制;而舞臺上簡單的桌椅、幾臺、假山石、小橋流水等寥寥幾處的道具點綴,不僅給演員以表演支點,更與多媒體投影的畫面融為一體。舞臺的整體色調,以青綠為主,契合柳州山清水秀的特征,同時也與中國古代山水畫以石青、石綠顏料的運用相吻合,體現出新鮮的古意。而當柳宗元的《江雪》吟唱出的時候,舞臺后區環幕白茫茫的雪景與轉臺側面的LED屏所投影的“獨釣寒江雪的”“孤舟蓑笠翁”合為一體之時,蒼涼的空靈即撲面而來。

少數民族同胞往往具有能歌善舞的特點,因此,《柳柳州》中舞蹈段落的占比突出。舞蹈編導注重將舞蹈表演與戲劇情境相融合,在肢體語言方面又注重挖掘少數民族的特征,為全劇民族地域風貌的展現錦上添花。飾演柳宗元的王良,形象儒雅,臺風穩健,唱演俱佳,與觀眾對于柳柳州人物的想象有著很高的吻合度;飾演唐月的于添琪,容貌端麗,氣質溫婉,音色明麗,情感細膩,極具古典麗人之美。另外飾演劉禹錫的莊政,飾演裴行立的胡郢,飾演螺螄妹的銀悅西,飾演侗老的馬定強,飾演桂姑的朱君,飾演百越歌仙的黃春艷等,都表現出色。本次首演,由廣西交響樂團演奏,合唱隊安排在樂池,舞臺上除角色演員和游吟詩人歌隊外,其他群演基本為舞蹈演員。這也是目前很多地方歌舞劇院根據實際情況經常采用的演劇方式。參加本次演出的所有演員、演奏員均是來自廣西歌舞劇院和廣西交響樂團及地方藝術院校的本土力量,這將是《柳柳州》未來行穩致遠、常演常新的根本保證。

“千山鳥飛絕,萬徑人蹤滅,孤舟蓑笠翁,獨釣寒江雪。”一首《江雪》,難道表達的僅僅是柳宗元歷經“千萬孤獨”之后的寂寞嗎?顯然并非如此,因為孤獨不等于孤寂。對柳宗元而言,這“千萬孤獨”是他不愿與濁世妥協的尊嚴,是他為了理想甘守清孤的傲然,所有這些,柳宗元都在柳州得到了。于是,終將柳州作長安,這原本只是為了藝術創作而虛立的戲劇主旨,但是我想,設若柳宗元天上有知,他必會頷首認同!