滄州文廟在自身價值挖掘及文物保護利用方面的探索與實踐

【摘要】文物承載燦爛文明,傳承歷史文化,維系民族精神。文廟,又稱孔廟、夫子廟,是紀念思想家、教育家孔子的祠廟建筑,在我國保存比較好的文廟共有300多座,其中列入國家重點文物保護單位的文廟有21座。1993年,經河北省人民政府批準,滄州文廟被公布為第三批省級文物保護單位。本論文探討省級文物保護單位滄州文廟在充分挖掘其文物價值內涵,做好文物的保護與利用工作方面所做的探索與實踐。

【關鍵詞】滄州文廟;省級文物保護單位;保護與利用

【中圖分類號】K878.6 ? ? ?【文獻標識碼】A 【文章編號】2097-2261(2024)15-0080-04

【DOI】10.20133/j.cnki.CN42-1932/G1.2024.15.023

文物是人類在社會活動中遺留下來的具有歷史、藝術、科學價值的遺物和遺跡,保護文物是傳承民族優秀傳統文化的重要舉措。作為省級文物保護單位,滄州文廟在挖掘文物價值內涵,開展文物保護利用方面進行了積極探索。

一、滄州文廟概述

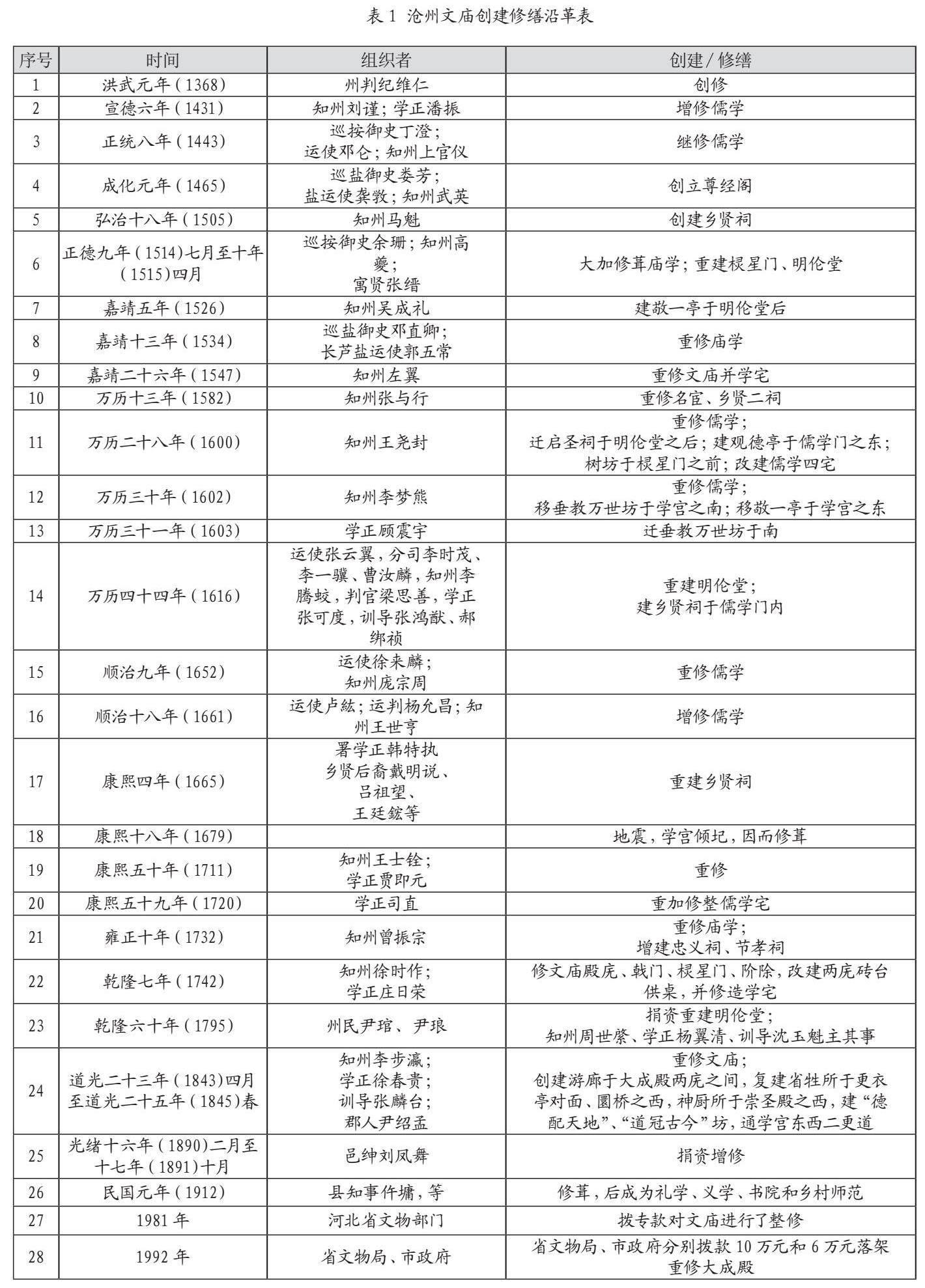

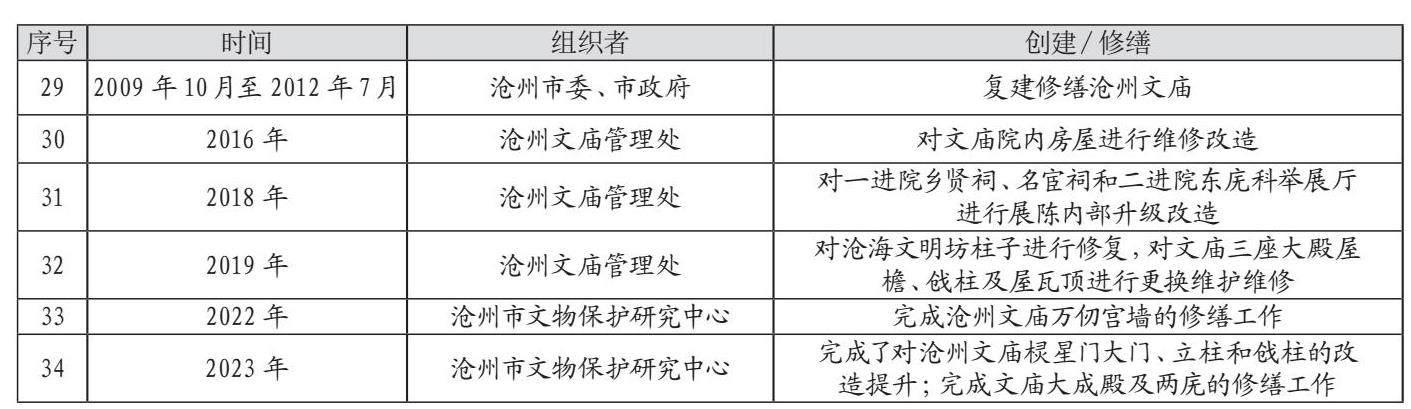

滄州文廟是明清以來滄州地區祭祀孔子的廟宇和官方學校,建于明洪武元年(即公元1368年),距今已經有650余年的歷史。從洪武元年至民國元年歷經二十余次維修增葺。2009年10月,滄州市投資復建修繕滄州文廟,到2012年12月開始對外開放。新建成的滄州文廟占地面積7353平方米,建筑面積約2074平方米。

滄州文廟古建筑群為典型的明代建筑,戟門、大成殿、明倫堂三座大殿和東西廡保存較好,具有很高的歷史、科學及藝術價值。大成殿為文廟主體建筑,單檐歇山頂,是明代梁架斗拱結構。明倫堂為硬山頂,前出廈,明清旋子彩繪,堂內梁架上保留有“大明萬歷丙辰九月修”等4條上梁題記。1993年,經河北省人民政府批準,滄州文廟被公布為第三批省級文物保護單位。

滄州文廟集文物保護、研究、展示為一體,致力于弘揚中華優秀歷史文化、傳承滄州本土文化。滄州文廟除了固定陳列和臨時展覽以外,定期舉辦“我們的節日”系列文化活動、祭孔釋奠禮、少兒國學大賽、“云課堂”三十六“技”、國學講堂等文化活動,確保月月有活動,周周有精彩。文廟文化活動被中央電視臺、新華社、光明網、《人民日報》等中央、省級主流媒體報道,提高了滄州文廟的知名度和美譽度。

二、文廟文化遺產價值

(一)歷史研究價值

歷史研究價值是指文化遺產作為客觀存在能反映出與其自身相關的歷史進程中的政治、經濟、思想、文化、社會等方面的相關信息。滄州文廟是明清以來滄州地區祭祀孔子的廟宇和官方學校,通過對滄州文廟所保存的歷史信息進行深入挖掘、整理、研究,能夠了解儒學的興衰,也能看出封建時代滄州地區政治、經濟以及文化發展的狀況。

(二)藝術審美價值

藝術審美價值是指文化遺產作為客觀存在,在其建筑設計等方面帶給人們在精神上或者情緒上的審美感染力。滄州文廟坐北朝南,共三進院落,在建筑形制上,依嚴格的中軸線分布,左右對稱。南北中軸線上的主要建筑有滄海文明坊、萬仞宮墻、欞星門、泮池、戟門、大成殿、明倫堂。一進院設東西廂房,二進院設東西廡,三進院設東西廂房。滄州文廟內建筑沿中軸線對稱、主次分明,具有建筑布局美。

(三)科學研究價值

科學研究價值是指文化遺產作為客觀存在所能夠給人們提供有價值的科學知識和信息。滄州文廟古建筑群為典型的明代建筑,本身包含了或反映了明代的科學技術水平。滄州文廟內各類建筑是研究中國明代建筑及其裝飾技術的重要樣本,具有很大的科學研究價值。

三、文廟文化遺產保護利用的意義

第一,有利于繼承和發揚優秀傳統文化。文物是不可再生的寶貴資源,蘊含著歷史的沉淀,凝聚著先人的智慧,保護文物就是保護中華文明資源。保護文物也為發揚優秀傳統文化和實現民族復興提供有力支撐。滄州文廟建于明洪武元年(即公元1368年),現為省級文物保護單位。做好滄州文廟的保護管理利用工作,講好文廟、文物故事,有助于促進優秀傳統文化的弘揚與傳播。

第二,有利于增強文化自信。文化遺產承載著一個民族的文化基因,折射著一個民族的精神特質。滄州文廟作為省級文物保護的單位,對其進行保護就是弘揚中華文化、傳承中華文明,有助于增進文化認同、增強文化自信,有助于促進社會文明進步、提升國家文化軟實力,有助于維系民族精神、增強民族凝聚力。

第三,有利于促進經濟發展。文物遺跡遺物是重要的旅游資源,加強文物保護,合理利用和管理文物,能夠為旅游業的發展提供寶貴的資源,促進文化產業和旅游業的發展,拉動經濟增長,促進當地經濟和社會協調發展。滄州文廟是大運河滄州段沿線重要的文物保護單位,是滄州市區重要的文化場館,吸引著眾多的外地游客前來參觀打卡,通過對文物資源的合理利用,有利于促進當地旅游業的發展,推動經濟的發展。

四、滄州文廟的保護利用

(一)滄州文廟的保護修繕

自洪武元年至今,滄州文廟歷經三十余次修繕增葺(詳見附表)。近幾年最大規模的一次修繕是2009年10月——2012年7月的修繕,市委、市政府,遵照史志記載,結合考古發掘,精心規劃,細致施工,歷時三載,耗資2000余萬元,修繕滄州文廟原存之戟門、大成殿、明倫堂、東西廡、鄉賢祠、名宦祠,復建久缺之滄海文明坊、萬仞宮墻、禮門、儀路、欞星門、泮池、狀元橋、大成殿月臺,重塑孔子及四配彩像,修復出土碑刻。建筑群落東西各外擴1.5米,萬仞宮墻至牌樓鋪砌甬道,使文廟占地面積由原4110平方米增至7353平方米,建筑面積則由1389平方米增至2074平方米。在保護原始基礎上,戟門抬升82.2厘米、大成殿抬升144厘米、明倫堂抬升61.3厘米,院落及其他建筑標高亦相應抬升,更顯氣勢巍然宏闊。2012年12月,復建修繕工程竣工,并完成室內裝修展陳工程,正式向社會開放。詳情見表1。

(二)滄州文廟的有效利用

第一,依托建筑展廳布展,弘揚優秀傳統文化及本土文化。滄州文廟固定展陳有《滄州科舉文化展》《滄州歷代名宦展》《滄州歷代鄉賢展》等。一進院鄉賢祠為《滄州歷代鄉賢展》,展覽以民國版《滄縣志·廟學·鄉賢祠·鄉賢表》為依據,主要展示自漢代至清末滄州地區歷代鄉賢23人,有西漢的雋不疑、鮑宣鮑永父子,有盛唐邊塞詩人高適,中唐宰相、地理學家賈耽,有北宋賢相張知白,有明代首任兩廣總督、七朝禮部尚書王翱,明代兵部尚書馬昂,有清代聯捷進士、兵部尚書戴才等。《滄州歷代鄉賢展》向游客市民展示滄州的鄉賢文化,傳播本土文化,增強了市民的認同感。一進院名宦祠為《滄州歷代名宦展》,展覽以清乾隆版《滄州志·學校·名宦祠》記載為依據,展示自漢代至清代,在滄州任職的歷代名宦17人,有西漢龔遂,北宋包拯,明代賈忠、武英、張縉,清代于成龍、沈朝聘、朱宏祚等,起到了教化民眾的作用。二進院東廡為《滄州科舉文化展》,該展廳共分“走向科場、主考裁官、登第鼎甲、獨占鰲頭”四部分,共展示滄州3位主考官,8位文狀元,8位武狀元,2位榜眼,2位探花等24位科舉人物的歷史文化信息,揭示滄州在1300多年文舉,和1200余年武舉考試過程中,逐漸形成的獨具滄州地方特色的科舉文化,凸顯滄州獨特的區域科舉文化,進一步反映滄州歷史豐厚的文化底蘊、發達的教育水平,增強市民的自豪感和榮譽感。滄州文廟以其獨特的建筑藝術、幽靜古雅的空間環境、豐厚的歷史人文內涵及特色專題陳列展覽,吸引著眾多的游客。

第二,線上線下活動融合舉辦,打造傳統文化傳播高地。利用文廟場所,挖掘自身的內涵,探索創新傳播優秀傳統文化方式,舉辦多種線上線下傳統文化活動。祭孔釋奠禮、“我們的節日”系列文化活動、少兒國學大賽、“云課堂”三十六“技”等幾大文化品牌活動得到了市民的一致好評,豐富并滿足了市民對傳統文化的精神需求。一是滄州文廟連續十年成功舉辦祭孔釋奠禮,通過舉辦此活動,有利于培養大家尊師重道的優秀品質,同時也弘揚了傳統禮儀文化。二是滄州文廟每年組織開展“我們的節日”,春節、元宵節、端午節、中秋節、重陽節等系列文化活動,精心策劃并不斷創新,融入滄州非遺、大運河等文化元素,傳統與新意并存,充分展現滄州本地節日文化魅力,吸引了廣大市民的廣泛參與,豐富群眾精神文化生活,增強人民群眾幸福感、獲得感。活動被各大國家級、省級主流媒體和學習平臺報道,提升了滄州文廟的影響力和知名度。三是面向我市3至12歲的少年兒童舉辦少兒國學大賽。滄州文廟連續成功舉辦了八屆少兒國學大賽,直接參賽的孩子近萬人,影響到的家庭和人群近五萬人,為滄州市少兒搭建了學習國學、展示才藝的公益平臺,讓更多的少年兒童和家長參與到中華優秀傳統文化的傳承中來。四是滄州文廟“云課堂”三十六“技”活動在周末不定期舉辦,通過抖音直播在線教授指導國畫、書法、剪紙、拓片、茶藝、香道、琴藝等課程,并與國學愛好者在線上進行交流互動,在云端教授傳統技藝,讓傳統文化“火起來”“活起來”。五是開展中華優秀傳統禮儀活動。每年組織我市幼兒園、中小學生來文廟參加開筆禮、成童禮、冠笄禮、鄉射禮等中華優秀傳統禮儀活動,傳承弘揚優秀傳統文化。

第三,挖掘文廟文物資源價值內涵,研發文創產品。為進一步拓展文物合理利用,滄州文廟深入挖掘文物資源的價值內涵,研發生產文創產品。研發了狀元書簽、創意折扇、滄州文廟紀念幣等文創產品。狀元書簽將滄州的狀元文化融入其中,是一款具有滄州文化特色又貼近生活的文創產品。創意折扇扇面展現了大運河、滄州文廟等滄州地標性建筑,產品具有地方特色、貼近大眾、實用性強。滄州文廟紀念幣鑲嵌滄州文廟logo,起到很好的宣傳作用。2023年,滄州文廟又設計研發了展示文廟滄海文明坊、萬仞宮墻、欞星門、尊經閣等建筑的黃銅書簽,書簽精美、文廟元素濃厚。滄州文廟接下來將進一步挖掘文物文化內涵,研發更多價值高、實用性強的文創產品,突出文物的當代價值,將文創產品作為宣傳文廟的重要方式,使之煥發出新的生機與活力。

(三)滄州文廟的宣傳

滄州文廟作為河北省級文物保護單位,在注重自身保護的同時,加以合理化利用,不斷開展普及性的宣傳介紹工作,通過有益的宣傳,以文廟文物建筑本體及組織的展覽、活動,吸引游客來參觀打卡,弘揚優秀傳統文化。

第一,充分利用傳統媒體宣傳。通過本地報紙、電視臺等媒體,及時報道滄州文廟舉辦的各類傳統文化活動,擴大傳播范圍,提升宣傳效果。重大活動推送到中央、省級媒體,得到了央視綜合頻道、《人民日報》、新華網、河北日報客戶端、河北衛視《新聞聯播》、學習強國平臺等多家媒體報道,活動一度登上央視《新聞聯播》。

第二,積極探索“互聯網+傳統文化”的新思路。滄州文廟請專業人士為文廟制作了360度全景圖,360度立體效果,再配上專業老師的講解,給游客身臨其境的感覺,讓市民足不出戶便可線上參觀滄州文廟,感受文廟所包含的文化底蘊;滄州文廟有自己的微信官方公眾號和抖音平臺,有專門的工作人員負責,及時發布滄州文廟活動預告和活動信息情況,并通過抖音平臺對活動情況進行直播,講解員也不定期通過官方抖音為市民講解滄州文廟建筑和展陳,讓市民線上體驗滄州文廟傳統文化活動。

近年來,滄州文廟深挖文廟文物價值內涵,在文物保護利用方面作出了一些積極的嘗試與探索。今后,滄州文廟將進一步做好自身的保護修繕工作,不斷完善管理,加強學術研究與對外交流,優化展陳展覽,豐富傳統文化活動,做好文廟的展示利用研究工作。

參考文獻:

[1]王玉芳.滄州文廟[M].成都:電子大學出版社,2014.

[2]張杰.文廟的價值與發展利用——以德陽文廟為例[J].文物鑒定與鑒賞,2023(07):158-161.

[3]黃長鑣.淺談閩清文廟的保護和利用[J].新絲路(下旬),2016(05):147-149.

[4]馬雪峰.北方地區文廟保護與修繕研究——以遼寧興城文廟為例[J].大眾文藝,2011(12):288.

[5]趙軍.霍山文廟文物保護與旅游發展的思考[J].安徽文學(下半月),2009(09):382.

作者簡介:

李翱(1987-),女,漢族,河北黃驊人,碩士研究生,滄州市文物保護研究中心館員,研究方向:文物保護利用。