LiNbO3 負極薄膜電化學性能及全固態薄膜鋰離子電池應用

摘要:全固態薄膜鋰離子電池具有易微型化與集成化等優點,因此,非常適合為微系統供電。負極對全固態薄膜鋰離子電池的性能有重要影響。現有電池通常采用金屬鋰作為負極,然而其枝晶生長問題及低的熱穩定性限制了相應電池在工業、軍事等高溫、高安全場合應用。為此,本文系統研究了LiNbO3薄膜的電化學性能,結果表明:LiNbO3薄膜呈現高比容量(410.2 mAh?g?1)、高倍率(30C時比容量80.9 mAh?g?1)和長循環性能(2000圈循環后的容量保持率為100%),以及高的室溫離子電導率(4.5 × 10?8 S?cm?1) 。在此基礎上, 基于LiNbO3 薄膜構建出全固態薄膜鋰離子電池Pt|NCM523|LiPON|LiNbO3|Pt,其展現出較高的面容量(16.3 μAh?cm?2)、良好的倍率(30 μA?cm?2下比容量1.9 μAh?cm?2)及長循環穩定性(300圈循環后的容量保持率為86.4%)。此外,該電池表現出優秀的高溫性能,連續在100 °C下工作近200 h的容量保持率高達95.6%。研究表明:LiPON|LiNbO3界面不論在充放電循環還是高溫下均非常穩定,這有助與提升全電池綜合性能。

關鍵詞:全固態鋰離子電池;LiNbO3薄膜;負極;界面;高溫;穩定性

中圖分類號:O646

1 引言

全固態薄膜鋰離子電池具有高能量密度、高安全性以及易微型化與集成化等優點,因此,在植入性醫療、可穿戴設備、微電子機械系統(MEMS)以及集成電路等領域具有廣闊的應用前景1–3。負極薄膜是構成全固態薄膜鋰離子電池的重要部分,直接影響電池性能。現有報道的全固態薄膜鋰離子電池通常采用高比容量的金屬鋰作為負極,然而鋰負極在工作中容易發生鋰枝晶生長,進而引起電池漏電甚至短路問題4–6。此外,鋰負極還具有低熔點與低熱穩定性,相應的電池工作溫度往往不超過70 °C,因此,難以滿足工業場景對電池耐高溫(≥ 85 °C)、高安全的迫切需求7–9。較之金屬鋰,硅薄膜及衍生物(如氮化硅、碳化硅)、金屬氧化物和鋰離子化合物(如二氧化鈦和鈦酸鋰)等被視為有前景的負極薄膜材料。然而這些材料存在明顯的優缺點,例如:硅薄膜(~4200 mAh?g?1)及衍生物具有高的比容量,但充放電過程伴隨劇烈體積膨脹,在高溫環境中尤為顯著,從而惡化電池的循環穩定性10,11 ; 相比之下, 二氧化鈦(~335mAh?g?1)和鈦酸鋰(~175 mAh?g?1)等氧化物在充放電過程體積膨脹近乎忽略不計,但比容量小,造成電池能量密度低12,13。為此,開發一種具有高比容量、高穩定性的負極對于發展適應工業、軍事等惡劣環境的全固態薄膜鋰離子電池具有重要意義。

作為一種用途廣泛的新型電子材料,鈮酸鋰(LiNbO3)薄膜因其優異的熱穩定性、化學穩定性與光/電學性質,在激光、光通信等信息領域得到廣泛研究與應用14,15。在能源領域,LiNbO3材料近年來也逐漸引起研究人員的重視,鑒于其被報道過具有較高的比容量(~420 mAh?g?1)和出色的化學穩定性,LiNbO3薄膜已被嘗試用于鋰離子電池的電極包覆層,以抑制電極與電解質界面副反應,提升電池的容量和穩定性16–18。以上LiNbO3所展示的優秀綜合性能也預示著它在能源領域的巨大潛力。然而,較之LiNbO3在信息領域的受重視程度,研究人員對LiNbO3電化學性質的理解還非常有限。此外,國內外目前還沒有基于LiNbO3作負極的全固態薄膜鋰離子電池的報道。為此,本文將重點研究LiNbO3薄膜的電化學儲能性質,在此基礎上,構建出全固態薄膜鋰離子電池,全面評估電池性能并探索高溫環境對其穩定性的影響。

2 實驗部分

2.1 樣品制備

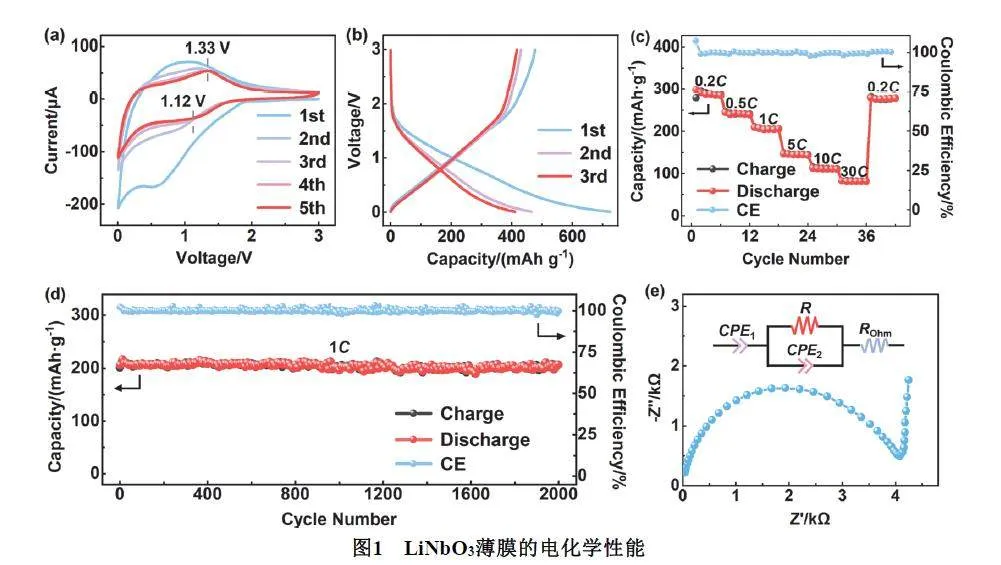

本文主要基于磁控濺射技術(HEX,KorvusTechnology Ltd.公司,英國)進行薄膜與器件制備。具體薄膜沉積條件與幾何參數如表1所示。其中,用于半電池的LiNbO3薄膜采用銅箔作為基底,用于阻塞電池與全固態薄膜電池的LiNbO3薄膜則采用生長100 nm SiO2絕緣層的硅片作為基底。

半電池制備:在充滿氬氣的手套箱(Universal(3660/750/900),Mikrouna公司,中國)中,將沉積LiNbO3薄膜的銅箔作為電極,1 mol?L?1的LiPF6作為電解液(碳酸乙烯酯與碳酸二甲酯體積比為1 :1),Celgard 2500作為隔膜,金屬鋰片作為對電極,組裝成CR2016型扣式半電池。

阻塞電池制備:本文阻塞電池呈Pt|LiNbO3|Pt三明治結構,惰性金屬Pt作為阻塞電極,基于磁控濺射技術進行器件制備,各層薄膜的制備條件與厚度見表1。

全固態薄膜鋰離子電池制備:全固態電池呈Pt|LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2 (NCM523)|LiPON|LiNbO3|Pt薄膜結構,其中,Pt薄膜作為電池正負極集流體,NCM523薄膜作為正極,LiPON薄膜作為電解質,LiNbO3薄膜作為負極。LiNbO3具有~363 mAh?g?1的理論質量比容量19,其密度約4.6 g?cm?3,因此,相應的體積比容量約為167 μAh?cm?2?μm?1。本文采用的LiNbO3負極薄膜厚度為280 nm,相應的負極面容量約為47 μAh?cm?2。層狀結構的NCM523具有~203 mAh?g?1的可逆質量比容量20,其密度約4.7 g?cm?3, 因此, 相應的體積比容量約為95μAh?cm?2?μm?1。本文全固態電池的正、負極面容量比(N/P比)擬設計為1.2 (注:負極略過量,有助于提升電池性能)。根據以上結果,正極厚度計算為410 nm,相應的面容量約為39 μAh?cm?2。

基于磁控濺射技術依次沉積上述薄膜,具體薄膜沉積條件同表1。對于正極薄膜NCM523,在完成沉積后,還置于馬弗爐中(OTF-1200X,合肥科晶材料技術有限公司,中國)在氬氣氣氛下進行高溫退火以改善其結晶性,退火條件為:溫度700 °C,時間20 min。此外,為了進行性能對比,還制備出金屬Li作為負極的全固態薄膜鋰離子電池Pt|NCM523|LiPON|Li|Cu,其中,金屬Li與Cu采用熱蒸發(R301MKII,Kurt J. Lesker公司,美國)工藝制備,其他層薄膜制備方式與上相同。

2.2 測試及表征

電化學測試:伏安循環測試(CV)與電化學阻抗譜(EIS,頻率范圍為100 kHz–0.01 Hz)通過電化學工作站(VMP3,Bio-Logic SAS 公司,法國)進行,EIS測試電池初始狀態的電位設置為開路電位。倍率與循環等性能的測試使用電池測試儀(LanheM340A,武漢市藍電電子股份有限公司)進行。環境溫度由加熱臺(JW-600DG,武漢君為科技有限公司)控制。如無特殊說明,測試在25 °C下開展。

材料表征:基于光譜橢偏儀(Uvisel,HORIBAJobin Yvon公司,法國)對薄膜厚度進行表征。采用分析天平(ME55,Mettler-Toledo公司,美國)對薄膜質量進行測試。采用透射電子顯微鏡(TEM,Titan 80-300,FEI,美國)以及能量色散譜(EDS)對全固態薄膜離子電池微觀形貌及組分進行表征,其中,TEM樣品采用聚焦離子束-掃描電子束雙束顯微鏡(FIB-SEM,Helios 5 CX,FEI,美國)進行制樣。采用X射線衍射儀(XRD,Smartlab,Rigaku,日本)對薄膜結晶狀態進行表征。

3 結果與討論

3.1 LiNbO3薄膜的電化學性能

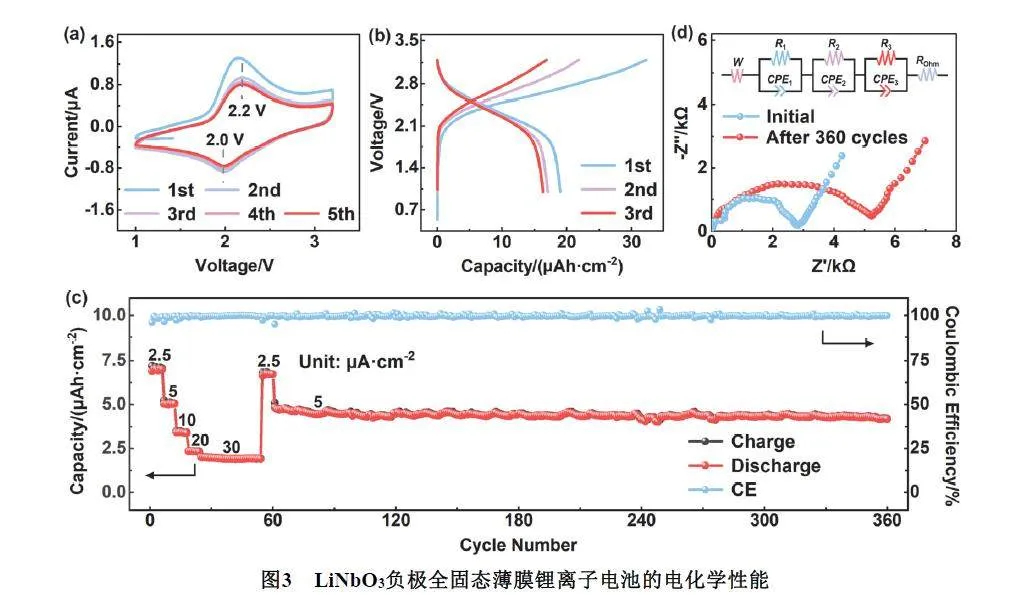

基于半電池和阻塞電池,系統研究LiNbO3薄膜的電化學性能。圖1a為半電池在0.3 mV?s?1掃速、電壓窗口0.01–3.0 V的前5圈的CV曲線。首圈CV曲線在0.55 V處出現還原峰,且該位置的峰在第2圈CV曲線中消失。此不可逆還原峰主要歸咎于LiNbO3表面固態電解質膜(SEI)的形成。隨后的CV曲線趨近重合,表明LiNbO3薄膜具有良好的結構穩定性和電化學可逆性。位于1.33與1.12 V處的一對可逆氧化還原峰對應LiNbO3薄膜的能量轉換與存儲反應,相關電化學反應方程為:

LiNbO3 + 2Li+ + 2e? Li3NbO3 (1)

圖1b為0.01C小電流密度下半電池的前3圈恒流充放電曲線。半電池首次放電比容量與庫倫效率(CE)分別為723.6 mAh?g?1與79.0%。后續的充放電曲線趨于重合且庫倫效率穩定上升,第3圈的放電比容量與庫倫效率分別為410.2 mAh?g?1 與98.5%。本文測試獲得的LiNbO3薄膜的可逆放電容量略高于其理論容量。LiNbO3薄膜質量的測試誤差可能是造成以上實際容量與理論容量偏差的主要原因。圖1c為半電池在0.2C至30C條件下的倍率性能。當電流密度高達30C時,電池仍然維持80.9mAh?g?1的可逆比容量。當電流密度返回到0.2C時,比容量達到初始值的97.8%,沒有出現大的損失。以上結果表明電池具有良好的倍率性能。

圖1d為半電池在1C條件下的循環性能。第1圈與第2000 圈的比容量分別為205.8 和206.7mAh?g?1,容量未發生任何衰減,并且庫倫效率接近100%。測試結果證明了半電池優秀的循環穩定性能。較之其他具有高循環穩定性的負極薄膜(如TiO2,1C下的比容量~170 mAh?g?1;Li4Ti5O12,1C下的比容量~120 mAh?g?1) 21,22,LiNbO3薄膜體現出高比容量的優點。

圖1e為Pt|LiNbO3|Pt阻塞電池的電化學阻抗譜及等效電路圖。LiNbO3薄膜的離子電導率可通過以下公式計算:

σ = d/(R?S) (2)

上式中,σ為離子電導率,d、R和S分別代表LiNbO3薄膜的厚度(約為280 nm)、離子傳輸電阻(對應圖1e等效電路的R,4186 Ω)和電極有效面積(0.15cm2)。計算得到LiNbO3薄膜的離子電導率約為4.5 × 10?8 S?cm?1。這比常規的TiO2和Li4Ti5O12等氧化物薄膜負極材料的室溫離子電導率(約為10?11到10?9 S?cm–1) 22,23高出一個數量級以上。LiNbO3優異的離子電導率有助于降低電池內阻與極化,進而提升電池比容量、倍率與循環等綜合性能。

3.2 基于LiNbO3負極的全固態薄膜鋰離子電池

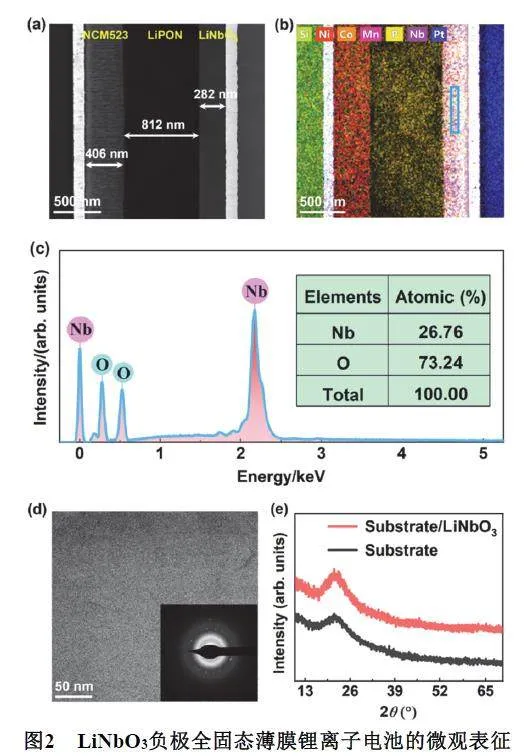

上述分析表明:LiNbO3薄膜具有高離子電導率、高的比容量、良好的倍率與循環性能。在此基礎上,本文還制備出基于LiNbO3負極的全固態薄膜鋰離子電池,以進一步驗證它的應用前景。如圖2a,b分別為該全電池的斷面TEM圖與EDS分布圖,正極、電解質和負極薄膜厚度分別為406、812和282 nm。各層薄膜的形貌與元素均呈現高均勻性,并且各層薄膜之間展示出均一、清晰的界面。此外,通過EDS獲得LiNbO3中薄膜的Nb/O原子比例約為1 : 3,接近靶材的元素配比(圖2c)。如圖2d與2e所示,高分辨率TEM、選區電子衍射(SAED)以及XRD測試結果均表明LiNbO3薄膜呈非晶態。較之晶態結構,非晶態結構具有更均勻的離子傳輸路徑和更好的結構穩定性,這有助于提升電池的倍率性能與循環穩定性。

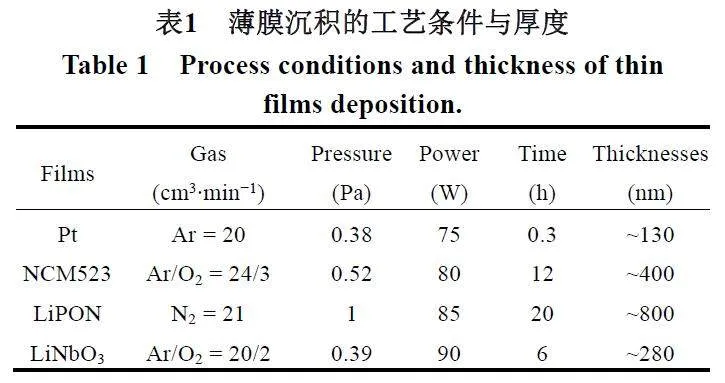

圖3a為全固態薄膜鋰離子電池在0.3 mV?s?1掃速、電壓窗口1.0–3.2 V的前5圈CV曲線。CV曲線趨于重合且在2.2與2.0 V處呈現一對明顯的可逆氧化還原峰,表明全電池具有良好的電化學可逆性。圖3b為0.5 A?cm?2電流密度下全電池的恒流充放電曲線,電池在2.5 V出呈現明顯的充放電平臺。全電池首次放電面容量與庫倫效率分別為19.0 μAh?cm?2與58.8%,第3圈的放電比容量與庫倫效率分別為16.3μAh?cm?2與96.5%。圖3c展示了電池的倍率與循環性能。當電流密度高達30 μA?cm?2時,全電池具有1.9 μAh?cm?2 的可逆面容量( 相當于初始值7μAh?cm?2的27.1%)。當電流密度恢復到2.5 μA?cm?2時,全電池的可逆面容量6.7 μAh?cm?2,為初始值的95.7%。接下來,全電池以5 μA?cm?2的電流密度進行恒流充放電測試,循環300圈后其面容量保持率約為86.4%,表現出良好的循環穩定性能。

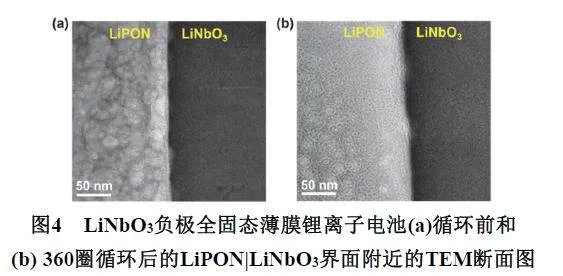

為了探究全固態薄膜鋰離子電池內部的動力學過程,對電池循環前后的EIS進行測試分析。如圖3d所示,EIS圖譜在高頻與中頻區域由3組半圓構成,從左到右依次為:第一個半圓對應LiPON電解質體內離子傳輸;第二個半圓和第三個半圓分別對應LiPON|NCM523界面和LiPON|LiNbO3界面的電荷轉移過程。相應的電阻分別用等效電路圖中的R1、R2和R3表示,其阻值可通過等效電路擬合進行提取。與循環前相比,全固態薄膜鋰離子電池循環后的各部分電阻均有不同程度增加(循環前R1、R2與R3分別為234、2104與432 Ω;循環后R1、R2與R3分別為310、4358與450 Ω)。值得注意的是,循環前后LiPON|LiNbO3界面的電阻增加率僅為4.2%。這表明該電池中的LiNbO3負極與LiPON電解質具有非常穩定的界面,這有利于提升全電池的循環穩定性能。圖4展示了全固態薄膜鋰離子電池初始以及經歷360圈循環后的LiPON|LiNbO3界面微觀形貌圖。由圖可知,在經歷長循環后,電池依然保持清晰、均勻的界面,這進一步證明了LiPON|LiNbO3界面的穩定性。

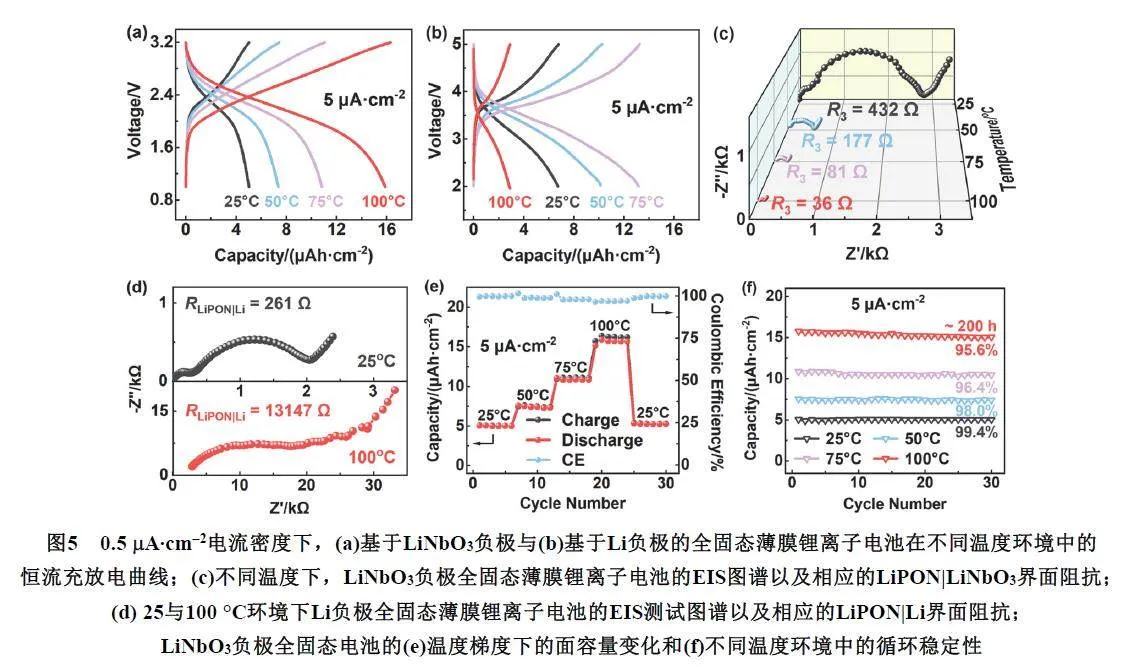

工業物聯網等應用場景對電池提出高溫(85 °C)、高安全需求。為此,本文進一步研究了基于LiNbO3負極的全固態薄膜鋰離子電池的高溫性能。圖5a為在5 μA?cm?2電流密度下,環境溫度從25 °C升高到100 °C時,電池的恒流充放電曲線。隨著溫度上升,全電池的面容量單調遞增,100 °C下的面容量達到15.9 μAh?cm?2,約為25 °C下電池面容量的3.2倍。溫度上升有助于增強離子傳輸動力學,因此,導致電池容量上升。作為對比,圖5b為基于金屬Li負極的全固態薄膜鋰離子電池的高溫性能。當溫度從25 °C升到75 °C時,其面容量從6.7 μAh?cm?2增加至13.2 μAh?cm?2,然而,當溫度進一步升至100 °C 時, 面容量大幅衰減到2.9μAh?cm?2。圖5c與5d為兩種電池在不同溫度下的電化學阻抗譜。25 °C時,基于LiNbO3與Li負極的全電池的負極|電解質界面阻抗分別為432與261;100 °C時,負極|電解質界面阻抗分別為36與13147 。對于Li作負極的全固態電池,其負極|電解質界面阻抗在100 °C高溫下大幅上升,因此,LiPON|Li界面是造成相應電池熱穩定差與高溫容量衰減的主要原因。金屬Li的熔點低、熱穩定性差,這導致高溫下Li|電解質的界面阻抗顯著增大。為了進一步驗證LiNbO3薄膜作負極的全固態電池的熱穩定性,圖5e為溫度梯度作用下電池面容量。當環境溫度由25 °C (~5.0 μAh?cm?2)升高至100 °C(~15.7 μAh?cm?2)再恢復到25 °C (~5.3 μAh?cm?2)時,電池面容量可完全回到初始水平。圖5f測試了不同溫度下電池充放電循環的穩定性能。當溫度由從25 °C升到100 °C時,雖然電池面容量保持率逐漸遞減,但需指出的是,電池在100 °C高溫下持續工作(30個循環約200 h),其容量保持率依然高達95.6%。以上結果充分證明基于LiNbO3負極薄膜的全電池具有良好的熱穩定性與高安全性。

4 結論

本文系統研究了LiNbO3薄膜的電化學性能,結果表明該薄膜兼具高離子電導率、高比容量、良好的倍率與循環性能。在此基礎上,進一步驗證了LiNbO3在全固態薄膜鋰離子電池的應用前景。基于LiNbO3作負極的全固態電池表現出較高的面容量、長循環穩定性以及高溫穩定性能。進一步研究表明:LiNbO3負極薄膜與LiPON電解質薄膜間界面不論在長期的充放電循環還是高溫環境中均非常穩定,這有助與提升全固態電池的綜合性能。本文對于開發高性能、耐高溫的全固態薄膜鋰離子電池以及推動其在工業、軍事等惡劣環境應用具有較為重要的意義。

Author Contribution: Conceptualization, Xuechen Hu andXiaodong Huang; Methodology, Xuechen Hu and Qiuying Xia;Validation, Fan Yue and Zhenghao Mei; Formal Analysis, XinyiHe; Investigation, Xuechen Hu and Xinyi He; Resources,Xiaodong Huang, Hui Xia and Qiuying Xia; Data Curation,Xuechen Hu and Fan Yue; Writing-Original Draft Preparation,Xuechen Hu and Xiaodong Huang; Writing-Review amp; Editing,Xiaodong Huang and Xinyi He; Visualization, Jinshi Wang;Supervision, Xiaodong Huang; Project Administration,Xiaodong Huang; Funding Acquisition, Xiaodong Huang.

References

(1) Liu, J.; Xu, J. Y.; Lin, Y.; Li, J.; Lai, Y. Q.; Yuan, C. F.; Zhang, J.;Zhu, K. Acta Chim. Sin. 2013, 71 (6), 869. [劉晉, 徐俊毅, 林月, 李劼, 賴延清, 袁長福, 張錦, 朱凱. 化學學報, 2013, 71 (6), 869.]doi: 10.6023/A13020170

(2) Wang, Z. C.; Chen, Y. H.; Zhou, Y. Y.; Ouyang, J.; Xu, S.; Wei, L.Nanoscale Adv. 2022, 4 (20), 4237. doi: 10.1039/D2NA00566B

(3) Prabhu, S. A.; Kunhiraman, A. K.; Naveen, T. B.; Rakkesh, R. A.;Peeters, M. Sustain. Chem. Pharm. 2022, 28, 100693.doi: 10.1016/j.scp.2022.100693

(4) Zhu, J. Y.; Feng, J. M.; Guo, Z. S. Energy Storage Sci. Technol. 2015,4 (1), 66. [朱建宇, 馮捷敏, 郭戰勝. 儲能科學與技術, 2015, 4 (1),66.] doi: 10.3969/j.issn.2095-4239.2015.01.007

(5) Deng, J. H.; Yang, X. Q.; Zhang, G. Q. Mater. Today Commun. 2022,31, 103570. doi: 10.1016/j.mtcomm.2022.103570

(6) Kang, D. M.; Hart, N.; Xiao, M. Y.; Lemmon, J. P. Acta Phys. -Chim.Sin. 2021, 37 (2), 2008013. [康丹苗, Hart, N., 肖沐野, Lemmon, J.P. 物理化學學報, 2021, 37 (2), 2008013.]doi: 10.3866/PKU.WHXB202008013

(7) Geng, Z.; Lu, J. Z.; Li, Q.; Qiu, J. L.; Wang, Y.; Peng, J. Y.; Huang, J.;Li, W. J.; Yu, X. Q.; Li, H. Energy Stor. Mater. 2019, 23, 646.doi: 10.1016/j.ensm.2019.03.005

(8) Hu, J. G.; Kontos, A. G.; Georgiou, C. A.; Bidikoudi, M.; Stein, N.;Breen, B.; Falaras, P. Electrochim. Acta 2018, 271, 268.doi: 10.1016/j.electacta.2018.03.125

(9) Baranwal, A. K.; Kanaya, S.; Peiris, T. A. N.; Mizuta, G.; Nishina, T.;Kanda, H.; Miyasaka, T.; Segawa, H.; Ito, S. ChemSusChem 2016, 9(18), 2604. doi: 10.1002/cssc.201600933

(10) Wen, L. J.; Wan, Y.; Jin, C.; Xu, G.; Ma, H.; Zhou, L.; Yue, Z. H.J. Energy Storage 2023, 73, 108835. doi: 10.1016/j.est.2023.108835

(11) Song, A.; Zhang, W. J.; Guo, H. T.; Dong, L.; Jin, T.; Shen, C.; Xie,K. Y. Adv. Energy Mater. 2023, 13 (39), 2301464.doi: 10.1002/aenm.202301464

(12) Zhang, M. M.; Chen, J. Y.; Li, H.; Wang, C. R. Rare Metals 2021, 40(2), 249. doi: 10.1007/s12598-020-01499-x

(13) Erdas, A.; Ozcan, S.; Nalci, D.; Guler, M. O.; Akbulut, H. Surf. Coat.Tech. 2015, 271, 136. doi: 10.1016/j.surfcoat.2014.12.067

(14) Xu, J. K.; Du, Y.; Tian, Y. H.; Wang, C. X. Int. J. Optomechatronics2020, 14 (1), 94. doi: 10.1080/15599612.2020.1857890

(15) Ju, Y.; Zhou, H.; Huang, Y. L.; Zhao, Y.; Deng, X.; Yang, Z. G.;Wang, F. J.; Gu, Q. Q.; Deng, G. L.; Zuo, H. Y. Nanoscale 2023, 15(34), 13965. doi: 10.1039/D3NR02278A

(16) Son J. T. Electrochem. Commun. 2004, 6 (10), 990.doi: 10.1016/j.elecom.2004.07.007

(17) Kim, H.; Byun, D.; Chang, W.; Jung, H. G.; Choi, W. J. Mater. Chem.A 2017, 5 (47), 25077. doi: 10.1039/C7TA07898F

(18) Lu, G. Z.; Peng, W. X.; Zhang, Y. T.; Wang, X. Q.; Shi, X. X.; Song,D. W.; Zhang, H. Z.; Zhang, L. Q. Electrochim. Acta 2021, 368,137639. doi: 10.1016/j.electacta.2020.137639

(19) Fan, Q.; Lei, L. X.; Yin, G.; Sun, Y. M. Chem. Commun. 2014, 50(18), 2370. doi: 10.1039/C3CC48367C

(20) Verma, A.; Smith, K.; Santhanagopalan, S.; Abraham, D.; Yao, K. P.;Mukherjee, P. P. J. Electrochem. Soc. 2017, 164 (13), A3380.doi: 10.1149/2.1701713jes

(21) Luo, H.; Xu, C. Y.; Wang, B.; Jin, F.; Wang, L.; Liu, T.; Zhou, Y.;Wang, D. L. Electrochim. Acta 2019, 313, 10.doi: 10.1016/j.electacta.2019.05.018

(22) Pagani, F.; D?beli, M.; Battaglia, C. Batteries Supercaps 2021, 4 (2),316. doi: 10.1002/batt.202000159

(23) Chiang, C. Y.; Reddy, M. J.; Chu, P. P. Solid State Ion. 2004,175 (1–4), 631. doi: 10.1016/j.ssi.2003.12.039

國家重點研發計劃(2020YFB2007400)資助項目