汽車無線充電研究及未來趨勢

洪海杉 洪月瓊 孫旭東 汪名月

摘 要:無線充電技術又稱無線電能傳輸技術,指利用電磁場、電磁波等在物理空間中的分布或傳播特點,采取非導線接觸的方式,實現電能的傳輸。無線充電技術突破了有線充電對傳導介質的依賴,具有安全、可靠、靈活等優勢。文章就無線充電的結構、方式及應用等方面進行了介紹。

關鍵詞:無線充電 磁共振式 電磁感應式 動態無線充電

1 引言

2023年據終端零售數據統計,國內新能源市場滲透率接近35%。當前新能源汽車有三大類充電方式:傳導式即有線充電(快充和慢充)、換電模式和無線充電。無線充電技術突破了有線充電對傳導介質的依賴,具有便利性好、靈活性高、安全及可靠等優勢,更適用于智能電動車與智能電網,一旦技術成熟,突破充電效率低等不足,將有著廣闊的應用前景。

2 無線充電結構

2.1 定義

無線充電技術又稱無線電能傳輸技術(Wireless Power Transfer,WPT),指利用電磁場、電磁波等在物理空間中的分布或傳播特性,采取非導線接觸的方式[1],實現電能傳輸。結異物檢測、線圈定位等輔助系統,確保功率傳輸的安全可靠。

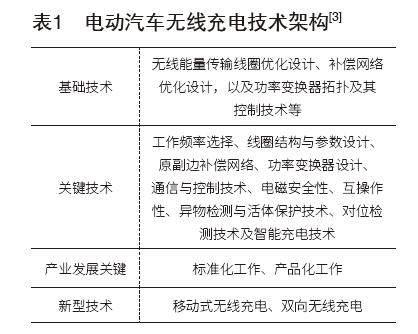

根據新能源汽車和充電技術發展過程及趨勢,WPT技術發展路徑為,階段一:實現完備的無線充電功能,階段二:與智能電動汽車結合,實現智能無線充電,階段三:與智能電動汽車和智能電網融合互動,實現安全可靠的雙向動態無線充電[3]。

2.2 優勢

使用便利,無需下車操作,將車子對準發射端裝置處即可開始充電。無線充電沒有裸露在外的電纜,可以降低如電路老化、機械磨損和漏電等安全隱患,降低損壞率。隨著將來智能化和物聯網的發展,無線充電能更好地與電網進行互動, 減小對電網的沖擊。

此外動態無線充電即開即充,在設計車輛時可以減少電池體積,從而降低汽車制造成本。由于可減少電池深度放電的次數,可以延長電池本身的使用壽命。

2.3 挑戰

首先性能方面當前WPT充電效率略低于傳導式充電。隨著SiC/CaN等低損耗功率器件的應用,結合精確定位,有望進一步提高充電效率。其次存在電磁輻射、活體誤入及小金屬異物進入發熱等風險。對策為可進行電磁輻射驗證性試驗,增加LOD(活體)/FOB(異物)檢測功能,提高WPT的安全性。此外缺少統一的技術標準,現階段全球主要無線電能傳輸技術有:PMA、Qi、WPC和A4WP,不同的充電標準各方面差異較大,且相互難以兼容。對策:若能將通信頻率段統一,確定統一標準將能助推汽車無線充電技術的推廣使用。

線圈的建設成本:為保證一定的傳輸距離和抗橫向偏移性能,磁耦合器件采用性能更好且更多的材料,成本略高于有線充電。隨著技術的進步及應用的普及,有望逐步降低磁耦合器件的成本。

泊車精度要求高:充電功率和效率受車端和地端線圈之間的相對位置所影響。對策:可從線路設計和標定著手,將系統可容忍的位置誤差做到盡可能大,弱化對停車位置精準度的要求。未來,隨著自動泊車技術的發展和普及,無線充電可跟自動泊車功能相結合,確保每次泊車以最佳效率充電。

2.4 無線充電方式

無線充電方式有靜態充電和動態(移動式)充電兩種形式,均基于相同的工作原理,應用于不同的需求場合。原邊裝置一般鋪設于道路中,包括整流電路、逆變電路、發射裝置等,副邊裝置一般位于汽車底盤,包括接收裝置、補償電路、整流電路、濾波電路、負載電池等[4]。

2.4.1 靜態無線充電(SWPT)

主要由地面設備和車載設備兩大部分組成,地面設備包括發射線圈和功率控制箱,車載設備包括接收線圈和控制盒。近年來,靜態無線充電技術逐漸趨于成熟,已開始在一些電動汽車中使用。目前國內外有十多家汽車靜態無線充電系統制造商。按照充電設備位置不同,可分為側面充和地面充,當前較多為地面充。

2.4.2 動態無線充電(DWPT)

利用鋪設在地面下的供電導軌以交變磁場的形式將電能傳輸給運行在地面上一定區域車輛上的接收端的電能接收設備,進而給汽車電池供電[5]。對于在道路上鋪設供電系統等基礎設施所帶來的巨大成本,日本NSK和東京大學在2018年進行的聯合研究發現,如果將其安裝在十字路口紅綠燈前30米的路段,可以明顯延長車輛續航。在公共道路上使用DWPT系統的主要前提是確保兼容性由于動態充電可緩解里程焦慮,降低汽車成本和重量,成為新的熱門研究領域。動態充電技術當前存在的挑戰是有較高的成本投入,需把無線通信技術與實時控制技術等進行有效連結與整合。工程技術上較靜態更具挑戰性,對于硬件控制的要求要高很多。

2.5 無線充電工作距離

無線充電的安裝方式有地埋安裝、地上安裝及其他安裝方式。安裝時的工作氣隙由車型決定。

3 無線充電方式

最早由尼古拉·特斯拉于100多年前提出,得益于技術的發展,WPT技術重新進入人們視野。目前應用較普遍的為磁共振式和電磁感應式兩種。

4 應用現狀

4.1 汽車無線充電應用

無線充電的研發始于2010年代,由于在效率和安全性等方面面臨挑戰,沒有得到普及。近年來隨著技術的進步及無線充電帶來的便利性,寶馬、豐田、日產、龐巴迪、美國橡樹嶺、WiTricity等公司均已開展無線充電技術深入研究并推出了相應產品。我國在世界上率先完成標準編制,實現了無線充電系統的基本規格要求。

4.1.1 WiTricity

WiTricity公司為MIT麻省理工學院于2007年孵化的一家科技公司,在WPT領域擁有超過1100多項全球專利,支持世界各地的供應商和汽車制造商,為新能源汽車打造WPT產品。WiTricity無線充電產品配套特斯拉Model3(Beta版),福特Mustang Mach-E、大眾ID.4等。WiTricity推出的無線充電系統DRIVE 11,為磁共振式,功率為11kW,充電效率最高為93%。

WiTricity在中國配套宇通10座小型BEV客車,這是WiTricity首次向商用客車提供無線充電技術。此款小型BEV客車自動駕駛系統為小宇2.0,為L4級別。充電一次可行駛150km。

4.1.2 馬勒

2023年日本移動出行展,馬勒展示了與西門子合作開發的WPT,馬勒透露智能充電是提高純電車輛可接受度的重要因素之一。展示的WPT系統最大輸出功率為11kW,充電效率可達92%,將于不久后投入量產。其中發射線圈制造商為西門子,接收線圈為馬勒制造。

4.1.3 普利司通

普利司通也在此次日本移動出行展上展示了輪轂電機無線充電輪胎。為動態無線充電方案,行駛時供電所需的受電天線布置于輪胎內,同時在車輪內外安裝了繼電器線圈以避免電磁屏蔽。每個輪胎充電功率為10kW,繼電器線圈效率約為90%,使用場景為固定線路的公共汽車、卡車及AVG等。

目前量產的WPT車型最大功率為11kW,采用磁共振技術方案可達到90%~93% 的充電效率,較有競爭力,最有希望廣泛應用于電動汽車。

4.2 其他應用場景

無線充電的使用范圍不局限于乘用車,隨著城市電車、電動公交、客車、工礦用車、物流電動小車、電動無人機、電動水下潛航器等移動電動設備對無線充電的實際需求,將極大的擴充了無線充電的使用場景。各大機構及供應商對于無線充電的研究與無線充電設備的開發的關注度逐步提高。

5 總結

無線充電技術在新能源汽車上的應用帶來無可比擬的優勢,真正實現了動力能源獲取的無線化、無感化和智能化。這幾個特點更加符合未來發展趨勢,有望成為今后的研究熱點。

隨著新能源汽車市場規模的不斷擴大和無線充電技術能力的持續進步,當無線充電能達到高效能和經濟性時,未來無需人工充電、無須接觸插槍充電,停車即在充電,續航焦慮將不復存在。

將無線充電技術、無人駕駛技術、人工智能技術、5G物聯網技術等先進技術整合,將打造未來智慧交通運行模式,可以使人類社會完全進入后現代智能交通時代,真正實現智慧交通、無感出行。無線充電技術在新能源汽車領域的應用,將是未來智慧化交通系統不可或缺的一環。

參考文獻:

[1]張獻,王朝輝,魏斌,等. 電動汽車無線充電系統中電屏蔽對空間磁場的影響分析[J].電工技術學報,2019,34(8):1580~1588.

[2]https://witricity.com/automotive/automotive-solutions.

[3]中國汽車工程學會.節能與新能源汽車技術路線圖2.0[M].北京:機械工業出版社.2021:383/396.

[4]劉佳欣.電動汽車行駛無線充電系統磁耦合機構的研究[D].長春:長春工業大學,2021.

[5]張振麗.電動汽車動態無線充電技術[J].中國科技信息,2022(10):78-80.

[6]https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00001/08497/.

[7]https://www.immotors.com/website/l7_detail.

[8]牛祿青. 無線充電拯救電動汽車?[J]. 新經濟導刊,2016(07):22-26.

[9]Fourin世界汽車技術調查月報[R]. 2023(99): 43.

[10]沈錦飛.磁共振無線充電應用技術[M].北京:機械工業出版社,2020:6.